隧道断层破碎带综合超前地质预报及塌方防治技术

2020-07-28段铮

段 铮

(中国铁路设计集团有限公司 天津 300308)

1 引言

我国地形条件复杂,铁路、公路等工程的建设中多以隧道工程越岭。不良地质条件如断层破碎带的存在,会大大增加隧道施工难度,增大隧道建设成本。如果防治措施不当,还会引发塌方、涌水突泥等灾害,造成较大的经济损失或人员伤亡。为了准确地提供断层特殊地质信息,降低隧道开挖风险,超前地质预报工作是十分重要的。

目前的超前地质预报方法的应用已经趋于成熟,但是,由于物探方法存在多解性、不同物探方法的适用性以及测试数据解译时由于经验造成的主观差异性等原因,单一方法预报结果的准确性往往受到一定的限制[1]。目前,越来越多的学者通过利用不同超前地质预报方法对复杂地质条件进行综合预报,以期提高预报准确率。何山等[2]利用TSP、探地雷达与红外探水相结合的综合地质预报对育王岭隧道进行了预报;王洪勇[3]于圆梁山采用了包括TSP202、红外探测、探地雷达等多种方法相互印证的综合地质预报,得到了较为准确的预报结果。然而,隧道断层破碎带的探测是较为复杂的,断层破碎带存在范围的不确定性、充填介质的复杂性等对超前地质预报的准确性提出了较高的要求,所以需要结合多种方法建立综合超前地质预报体系。

在隧道施工过程中,有的隧道尽管探明了断层破碎带的存在,但依然出现了较大的塌方灾害。因此,在断层破碎带的施工过程中,对于塌方灾害的防治非常重要。王臣生[4]通过分析地质条件与开挖情况,对张家园隧道穿越断层破碎带的开挖支护技术展开了研究;柴玉梅等[5]对隧洞穿越断层破碎带的塌方处理与支护技术进行了研究,对塌方灾害的防治都达到了一定的效果。但是目前对于断层破碎带塌方灾害的防治措施,相关规定仍然较为缺乏,处理措施不尽相同,因此有必要进行断层破碎带塌方灾害防治技术的研究。

为了能够更准确地实现对于断层破碎带的预报,提出行之有效的塌方防治技术措施,本文以西南山区某隧道为依托,对建立准确性较高的断层破碎带综合超前地质预报体系与有效的断层破碎带塌方灾害的防治技术开展研究。

2 综合超前地质预报体系研究

2.1 常规超前地质预报方法

目前,常规隧道超前地质预报方法,主要有地质分析法、地震波反射法[6]、探地雷达法[7]及超前钻探法[8]等,各方法的优缺点、适用条件及预报长度的对比[9],如表1所示。

表1 常规超前地质预报方法对比

2.2 隧道综合超前地质预报体系的建立

隧道综合超前地质预报应以“地质分析为核心,综合物探与地质分析结合,长短预测结合,物性参数互补”为原则[10]。由表1可知,探地雷达法、地震波反射法对于破碎岩体的探测具有较好的适用性,因此,建立以“以地质分析为基础,地震波反射法与探地雷达法相结合并利用超前钻探进行验证”的隧道断层破碎带超前地质预报体系。该方法在实现长、短距离预报相结合的同时,也在探测的围岩物性参数方面(波阻抗、介电常数等)实现了良好的互补配合。

地震波反射法在进行破碎带预报时,判断的依据通常为所得到的岩石物性参数往往具有Vp下降、泊松比增大等特点;探地雷达在预报时,判断的依据通常为雷达图像具有离散化的特点、有强振幅反射波的出现。预报体系及流程如图1所示。

图1 综合超前地质预报流程

3 断层破碎带的综合超前地质预报实例

3.1 依托工程概况

西南山区某隧道全长2 160 m,最大埋深约578 m。隧址区为中高山深切割构造侵蚀地貌。隧道所穿越地层主要为地表覆盖层、晚元古界(Pt2)晋宁期侵入的岩浆岩。隧址区位于两条活动断裂交汇部位,断裂带活动性强、对工程场地影响较大。

根据前期现场地质调查测绘表明,隧址区内有一条穿过隧道的断裂隐伏断层,断层破碎带可能对隧道围岩完整性产生影响,围岩强度低,开挖中容易出现掉块、塌方等灾害。但断层的具体位置、发育特征以及与隧道的相交关系等不明。

3.2 隧道断层带综合超前地质预报

为了配合隧道施工,准确探测断层所在位置以及发育特征,采用本文所建立的综合超前地质预报体系进行探测。首先采用地震波反射法进行长距离地质预报,当地质条件较好时,探测范围为100~120 m,搭接20 m;当地质条件较差时,探测范围一般为80~100 m,搭接20 m。当接近地震波反射法探测到的不良地质段时,采用短距离的探地雷达法进行精确预报,预报距离为15~20 m,搭接5 m,并根据结果采用超前钻探进行确认。

3.2.1 地震波反射法探测

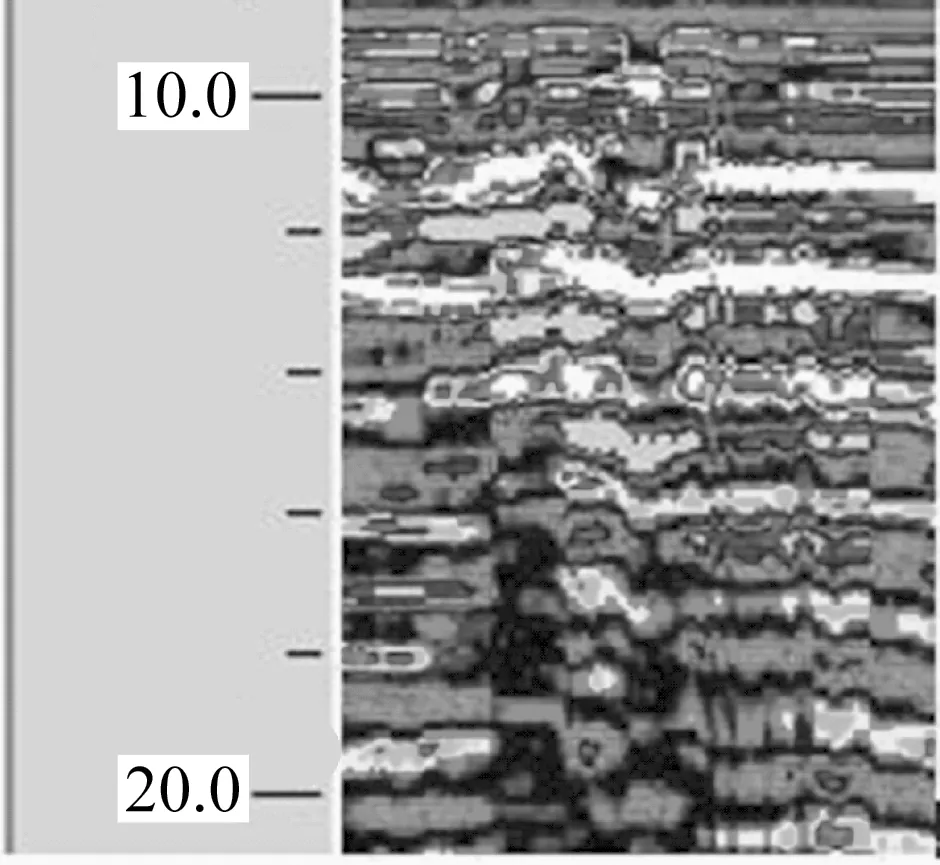

检测中采用观测多波多分量的多道地震波反射法。当隧道开挖接近前期勘探确定的断层破碎带影响范围时,通过长距离的地震波反射法探测发现异常段落。分析后得到的掌子面前方围岩物性情况,如图2所示。

图2 地震波反射法检测结果

探测结果显示,在距离掌子面70~90 m范围内,横波波速与纵波波速均有所降低,泊松比增大,推测该段内围岩裂隙增加,破碎程度较高,岩体较软弱。

3.2.2 探地雷达法探测

为了对地震波反射法中发现的不良地质段进行精确预报,在距不良地质段5 m的掌子面,利用SIR3000型探地雷达搭配100 MHz天线进行探测。探测结果如图3所示(纵向为探测深度,单位:m)。

图3 探地雷达解译成果图(部分)

从探地雷达解译结果可以看出,在距掌子面前方11~20 m的范围内,整体反射较强,存在数个强反射界面,其中以距掌子面11~16 m范围内反射带最为强烈,雷达波形部分段落内存在同相轴不连续的情况,具有一定的离散性。因此,推断在距掌子面11~20 m的范围内,围岩破碎程度较高,围岩较软弱,疑有断层破碎带存在。

3.2.3 超前钻探法探测

于同一位置采用超前钻探的方法对物探结果展开进一步的验证。在掌子面处对称布置两个钻孔,钻孔距离地面1.5 m,距离最近侧边墙3.7 m。钻进开始时,钻速较快,钻速均匀,不卡钻,岩体较为破碎,无水。当钻进至探地雷达预报的强反射带时,钻速不均匀,有钻机卡钻、跳动剧烈的情况出现,岩体破碎程度较高,无水。

3.3 综合超前地质预报探测结果分析

综合超前地质预报的结果表明,掌子面前方围岩为裂隙增加的强破碎段落且有强反射界面存在,推断为勘察报告中描述的断层破碎带位置。

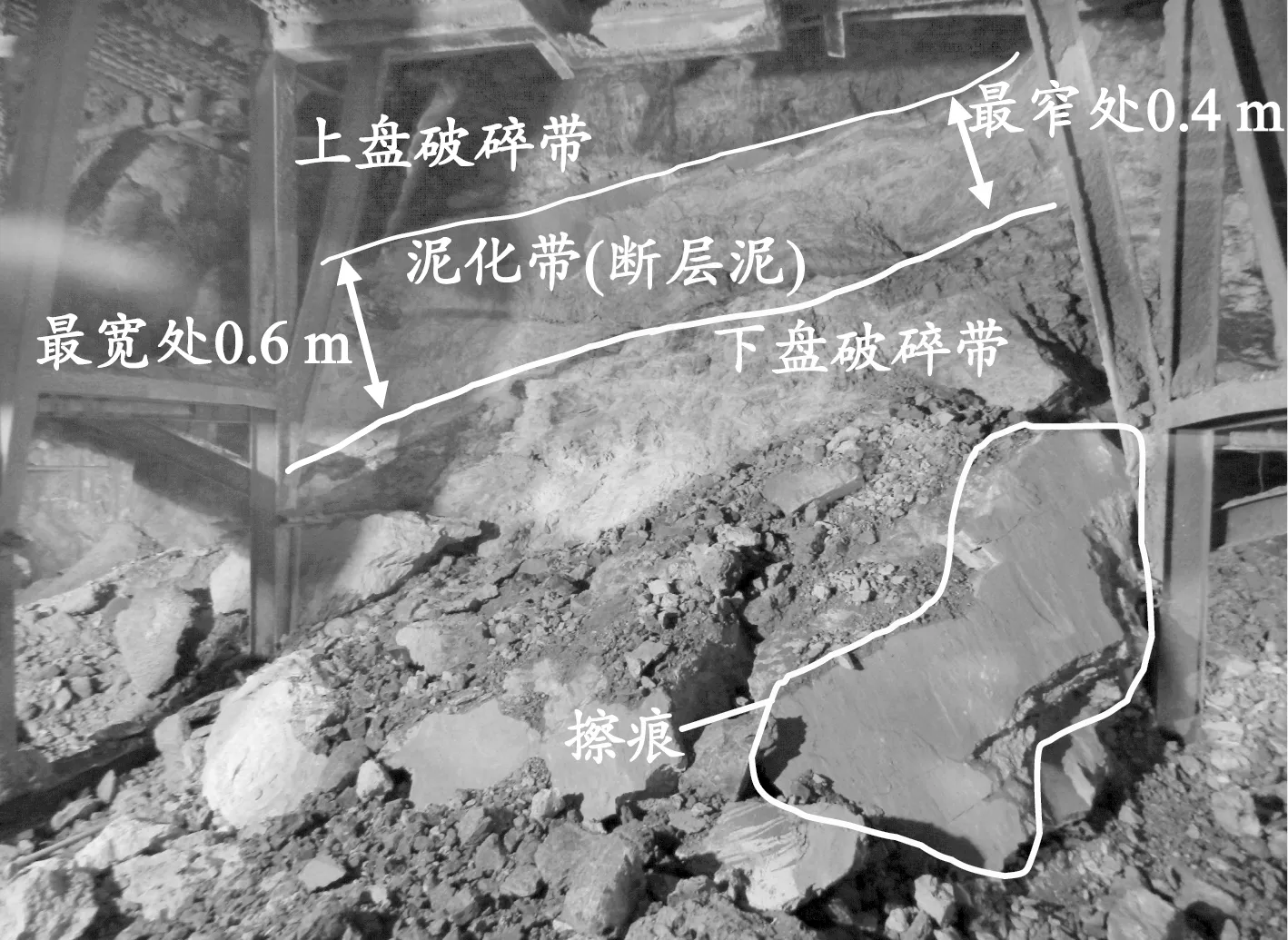

在后续开挖过程中,在探测到的不良地质段内揭露一条斜向的断层破碎带。整体来看,中间为一条断层泥,泥化带与断层上盘破碎岩体的接触面有明显的剪切滑动迹象,表面光滑。掌子面断层带照片如图4所示。

图4 掌子面断层带照片

本文中所建立的综合超前地质预报体系的预报结果和实际开挖情况吻合程度较好,预报结果的准确度较高。

3.4 隧道断层带施工风险评价

根据掌子面开挖结果和地质素描可知,断层上盘主要为灰绿色的强风化花岗岩、闪长花岗岩,在强烈的地质构造作用下岩体极为破碎,较软;断层下盘主要为强风化花岗岩和长石石英岩,岩体破碎,易裂解,强度较低;中间的断层泥化带岩体极为破碎,泥化严重,断层面产状为250°∠54°。判定该处围岩等级为Ⅴ级,掌子面开挖后在重力作用下发生塌方灾害的可能性较大,施工风险极大,因此非常有必要采取针对性的塌方防治措施。

4 隧道断层破碎带塌方风险防治技术措施

对于隧道断层破碎带,采用针对性的防治技术措施,可以有效降低发生塌方灾害的可能性及带来的损失。

通过参考类似工程的塌方灾害防治技术措施[11-14]与《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》[15]、《公路隧道施工技术规范》[16]、《高速铁路隧道工程施工技术规程》[17]、《铁路隧道设计规范》[18]等规范,结合该隧道实际情况,建议从“缩短进尺、加强超前支护与衬砌、增加监控量测频次”等角度采取以下的防治技术及措施。

(1)拱部采用密排注浆小导管的超前支护手段,有效控制拱顶坍塌。

(2)采用三台阶工法开挖,缩小单次钻爆进尺长度,单次进尺建议不大于一榀钢架间距,控制炸药用量,防止破碎岩体受到震动发生大面积塌方。

(3)初喷后及时架设钢支撑,并缩短钢架间距,及时施作初期支护。

(4)由于断层带岩石松散破碎,初期支护完成后可能存在局部背后脱空现象,因此需加强检测并采用回填或注浆等方式填补空洞和封堵裂隙。

(5)及时施作仰拱封闭,二次衬砌采用钢筋混凝土。

(6)加密监控量测断面布置,增加量测频次,根据量测结果及时调整支护措施。

在综合采用上述技术措施后,隧道安全通过该断层破碎带,因此,上述防治措施对塌方灾害的防治起到了良好的预防效果。

5 结论

(1)从长、短距离预报相结合的角度,建立了“以地质分析为基础,地震波反射法与探地雷达法相结合并利用超前钻探进行验证”的断层破碎带综合超前地质预报体系及方法流程。

(2)采用建立的综合超前地质预报体系对依托工程隧道断层破碎带进行了预报。根据地震波反射法围岩Vp下降的特点推测掌子面前方存在有破碎带;利用探地雷达法探测到的雷达图像中出现的数个强反射界面与离散化的特点推测掌子面前方存在有断层破碎带;最后通过超前钻探进行确认。开挖结果验证了本体系对断层破碎带预报的准确性。

(3)结合国内类似工程经验与相关规范,从“缩短进尺、加强超前支护与衬砌、增加监控量测频次”等角度提出了相应的塌方防治技术措施,保障了依托工程隧道施工安全。