“诽谤官员型犯罪”的司法适用困境及解决思路

——对网络诽谤司法解释的实证分析

2020-07-27宋立宵

宋立宵

引 言

从2013年至2019年,我国网民数量增加2.63亿,互联网普及率提高17.1%,网民使用手机上网的比例提高20.6%,①《第44次中国互联网络发展状况统计报告》,载中国互联网络信息中心2019年8月30日,http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201908/t20190830_70800.htm。实现了3G时代到5G时代的跨越。但随着互联网的迅猛发展,虚假网络信息开始甚嚣尘上,2013年“秦火火事件”②参见秦某某诽谤案,北京市朝阳区人民法院(2013)朝刑初字第2584号刑事判决书。是打击网络诽谤的开端,同年“两高”出台了《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《网络诽谤解释》)。《网络诽谤解释》的制定初衷在于打击利用网络恶意炒作行为,但后来逐渐成为一些官员借此打压网上对其发表批评言论的手段。目前学界大多从教义学的视角分析《网络诽谤解释》,本文从实证调查的视角解读《网络诽谤解释》在司法适用中的问题,并提出对“诽谤官员型犯罪”的司法完善思路,以划清“网络诽谤”与“网络反腐”的界限,避免将对公权力的举报监督当作诽谤犯罪。

一、“诽谤官员型犯罪”的现状梳理

“诽谤官员型犯罪”是指因诽谤国家机关或国家机关工作人员而构成的犯罪。与反贪污腐败的刑事政策相关,关乎国家机关形象问题,与普通网络诽谤相比,具有更强的社会舆论性。在裁判文书网上,2013至2019年以《网络诽谤解释》为法律依据被判处诽谤罪的共46件,涉及公职人员的有37件(现任公职人员33件,原任公职人员4件),占80.4%;非公职案件有9件,占19.6%。本文以37件涉及公职人员的诽谤罪为样本,将现状梳理如下:

(一)行为主体年龄大、文化程度低

互联网的发展日新月异,网络诽谤的发布载体多样,行为主体年龄偏大、文化程度普遍偏低(见表1),由于不具备熟练的上网能力,往往需要借助新闻媒体及工作人员等第三人的帮助实施网络诽谤行为。那么,是否应追究新闻媒体及工作人员的责任?

表1

(二)行为对象涉及国家机关

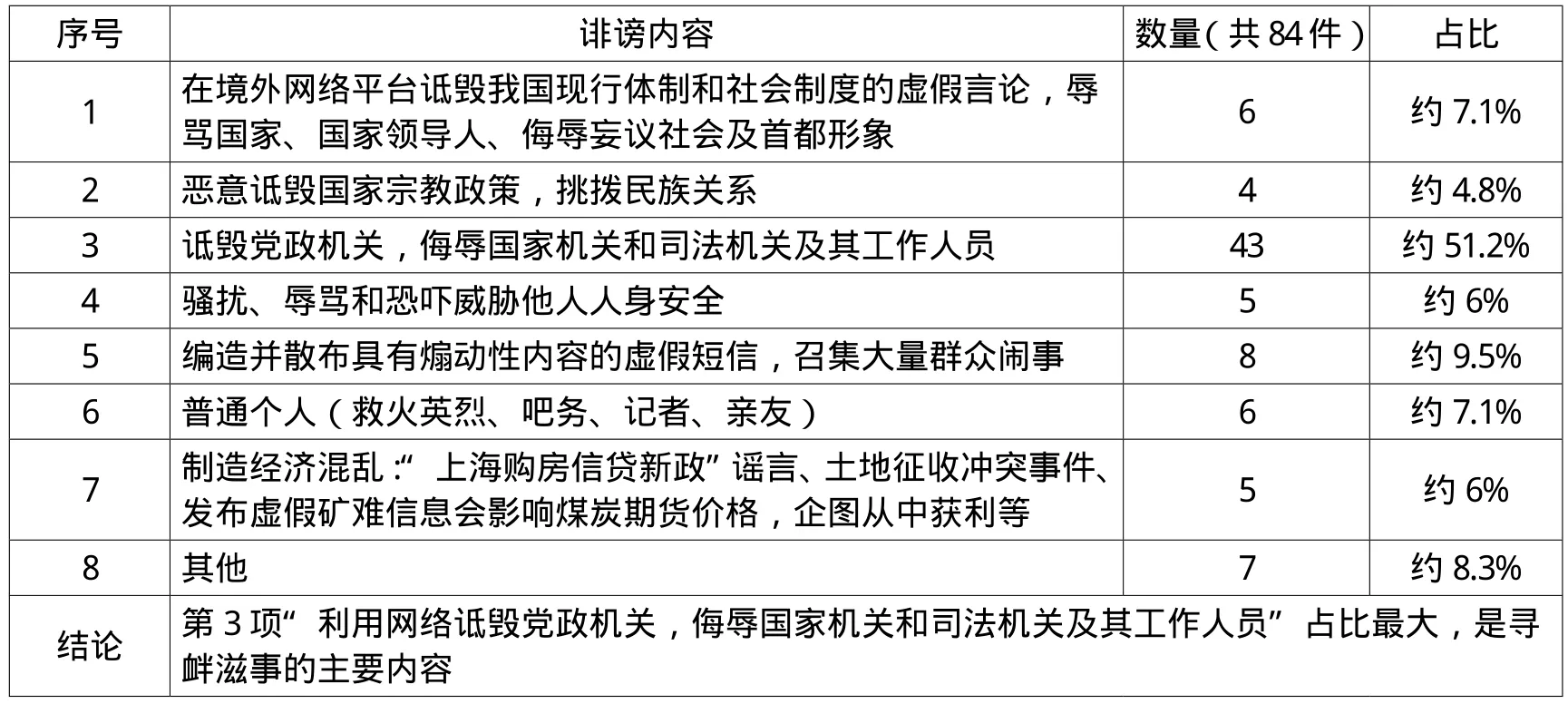

以《网络诽谤解释》为法律依据处理的“诽谤官员型犯罪”主要涉及诽谤罪与寻衅滋事罪两大罪名。为准确把握两罪行为对象的区别与联系,笔者统计了2013年至2019年以《网络诽谤解释》为法律依据37件被判处诽谤罪的案件(见表2),以及84件被判处寻衅滋事罪的案件(见表3)。

表2

表3

通过对比发现,诽谤罪的行为对象主要是官员个人,寻衅滋事的行为对象主要是机关单位,但诽谤罪的绝大部分内容也涉及对国家机关形象的严重损害,与寻衅滋事罪的内容有交叉重叠的部分。那么,能否将国家机关纳入诽谤罪的行为对象?

(三)裁判结果悬殊大

在37件涉及公职人员的诽谤罪中,41个被告人的裁判结果悬殊过大,最低为无罪,最高为两年半有期徒刑。究其原因,在于各法院对“情节严重”的理解不同,决定了诽谤罪作为情节犯是否构成犯罪(见表4)。

表4

综上,从“诽谤官员型犯罪”的适用现状来看,行为主体年龄偏大、文化程度普遍偏低,新闻媒体及工作人员可能成为网络诽谤犯罪的共犯;行为对象不仅针对官员个人,而且涉及机关单位;个案之间裁判结果悬殊过大,各地法院对“情节严重”的理解不同。

二、适用《网络诽谤解释》认定“诽谤官员型犯罪”的司法困境

(一)罪与非罪:诽谤情节是否严重

《网络诽谤解释》第2条列举了四种“情节严重”的情形,其中第一种情形“同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上,或者被转发次数达到五百次以上的”的争议最大。

首先,学界对“他人的点击、浏览和转发行为”存在不同理解。赞同者认为,“他人行为的介入可以对行为人的定罪产生影响,例如丢失枪支不报罪中,他人的行为是否造成严重后果决定行为人是否构成丢失枪支不报罪。”①高铭暄、张海梅:《网络诽谤构成诽谤罪之要件——兼评“两高”关于利用信息网络诽谤的解释》,载《国家检察官学院学报》2015年第4期。并且在网络环境中,他人的点击、浏览和转发行为具有通常性,不属于异常介入因素,散布行为与被害人名誉受损之间的因果关系未被中断。如同行为人在网上传播淫秽信息,其他人可以随意点击、转发,以此肯定行为人构成传播淫秽物品罪一样,行为人在网上传播诽谤信息,他人实际点击、转发、浏览所造成的结果,也应归属于行为人。①参见张明楷:《网络诽谤的争议问题探究》,载《中国法学》2015年第3期。但否定者认为,“行为人是否构成诽谤罪并不完全由自己的行为所决定,而是包含着其他人的行为推动(例如他人的点击或转发等),甚至最终是否构罪取决于他人实际点击或者转发的次数,此种做法有客观归罪或他人助罪之嫌。”②李晓明:《诽谤行为是否构罪不应由他人的行为来决定——评“网络诽谤”司法解释》,载《政法论坛》2014年第1期。

其次,“情节严重”的概念模糊,普通民众缺少预见可能性。虽然《网络诽谤解释》列举了四种情形,但司法实务中对“情节严重”的判断仍难以把握,法官行使自由裁量权的弹性空间过大,普通公民在发表对国家机关或其工作人员的批评、建议言论时,对是否会触犯诽谤罪缺少预见性,可能因为害怕受到刑事处罚而不敢发言。③参见郑海平:《网络诽谤刑法规制的合宪性调控——以2014—2018年间的151份裁判文书为样本》,载《华东政法大学学报》2019年第3期。从普通公民的角度,不可能期待他们在发表言论之前彻底查清该官员所有言行的真实性;从国家公职人员的角度看,其拥有的公众资源也有助于消除公众的不实陈述对其产生的负面影响。一个有序的社会不能仅依靠人们对刑罚的恐惧和鸦雀无声来维系,④参见张明楷:《网络诽谤的争议问题探究》,载《中国法学》2015年第3期。因此即使普通公众的不实言论使该官员的名誉受到一定影响,也不可轻易归入刑事制裁的范畴,否则会形成“寒蝉效应”。⑤参见张明楷著:《刑法学(下)》(第五版),法律出版社2016年版,第919-920页。

最后,“情节严重”的判断在司法实务中面临技术难题。有的法院在判决书中明确写道:“由于技术原因,无法扣除发布人自己及网站管理人员的点击数,即无法区分点击数的来源。”⑥简祥彬诬告陷害、诽谤、敲诈勒索案,广东省海丰县人民法院(2018)粤1521刑初136号刑事判决书。这使得他人点击、浏览和转发的数量计算缺乏准确性,对“情节严重”进行具体量化不具有可操作性,因此不能仅从《网络诽谤解释》规定的点击、浏览和转发次数来决定是否构罪。

(二)责任主体:新闻媒体及工作人员是否应承担责任

通过统计可知,“诽谤官员型犯罪”的行为主体年龄偏大,文化程度普遍偏低,多为无业人员和农民。由于近年来互联网的发展日新月异,上述行为主体对新生事物的接受能力相对较慢,不具备熟练的上网能力,因此他们想要通过网络诽谤他人,往往需要借助第三人的帮助,主要有几下两种方式:第一,找他人代写代发;第二,自己拟稿,授意他人代发。被委托人大多为学生或者新闻工作人员等。例如,冯某诉被告人张某、赵某、榆林塞上之春传媒有限责任公司诽谤罪一案,被告人张某在微博和微信公众号上诽谤自诉人“以精准扶贫为幌子,谋取个人私利,欺压侮辱弱势百姓”,被告人赵某和该传媒公司明知传播虚假事实会造成严重后果,但对此内容却未调查核实、未加以甄别,亦未注明是当事人举报即行文传播,对张某诽谤他人起到了积极的推动和帮助作用,其行为应当以张某诽谤他人的共犯论处,判决结果为记者赵某和该传媒公司构成诽谤罪并要求在新闻媒体上道歉。①参见张望林、赵小军、榆林塞上之春传媒有限责任公司诽谤案,陕西省米脂县人民法院(2017)陕0827刑初55号刑事判决书。但在崔某诉李某侮辱、诽谤案中,被告人李某与晨报记者串通在晨报上发表虚假报道“自诉人贪赃枉法,侵占集体财产”,法院的最终判决未对记者和报社进行责任追究。②参见李世泽侮辱、诽谤案,黑龙江省延寿县人民法院(2017)黑0129刑初25号刑事判决书。由此可见,在司法实务中是否追究新闻媒体及工作人员的共犯责任,各地法院的做法不一。

(三)行为对象:国家机关能否成为诽谤罪的行为对象

在司法实务中,大多将诽谤机关单位的行为认定为寻衅滋事罪,而没有认定为诽谤罪,其主要理由在于单位不能成为诽谤罪的对象。但诽谤官员个人的行为也涉及对国家机关形象的严重损害,诽谤罪与寻衅滋事罪的内容有交叉重叠的部分。各地法院对“国家机关能否成为诽谤罪的行为对象”持有不同观点,因此导致相同案件的处理结果也不相同。

1.否定论者的观点:根据我国当今民主政治的要求,国家机关具有公共管理服务职能,应当接受社会公众的监督,针对国家机关而不是特定个人发表评论意见,即使言语过激,也不成立诽谤罪。③参见高铭暄、张海梅:《网络诽谤构成诽谤罪之要件——兼评“两高”关于利用信息网络诽谤的解释》,载《国家检察官学院学报》2015年第4期。如著名的“王帅案”,王帅以“败坏国家机关名声”为由被拘留了7天。在舆论持续关注下,最终公安局作出撤案处理,王帅被无罪释放。实践中大多数法院持否定论,将针对国家机关发表不实言论的行为认定为寻衅滋事罪。

2.肯定论者的观点:诽谤官员个人也会导致国家机关的形象受损,因此国家机关可以成为诽谤罪的行为对象。在实践中有一小部分法院将针对国家机关发表不实言论的行为定为诽谤罪。例如孟某某、田某某诉杨某某诽谤案,诽谤内容为“某市工商局家天下”,即以工商局为行为对象,法院最终认定为诽谤罪。④参见孟金凤、田孝章等与杨某某诽谤案,周口市川汇区人民法院(2015)川刑初字第417号刑事判决书。

三、“诽谤官员型犯罪”司法困境的解决思路

(一)综合多种因素认定“情节严重”

针对“诽谤官员型犯罪”在是否构罪的判断上存在“情节严重”这一棘手问题,笔者认为不能仅从《网络诽谤解释》规定的点击、浏览和转发次数来决定是否构罪,应综合多种因素认定“情节严重”。

第一,结合源头媒体的知名度和影响力进行综合判断。源头媒体的影响力越大,则虚假信息被第三人转发扩散的可能性就越大。如果源头媒体是不知名的网站,但最终的点击、浏览和转发次数异常多的,则可能存在有人“恶意”拼命点击以治罪于最初发布者的情况,司法机关在审判时就应审慎判断,排除重复和无效的点击量、转发量和浏览量。在实践中,微信群是人们在生活中最易接触的网络平台,笔者建议可将微信群的成员数作为衡量源头媒体影响力的标准之一。

第二,考虑发布诽谤言论的“特殊时期”。在特殊时期发表关于官员的不实言论,更容易引起社会公众的广泛关注,形成一定的社会舆论导向,错误的导向一旦形成则不易扭转,即使行为人事后澄清,对政府公信力和官员个人形象所造成的的损害也难以消除。例如,在国家整顿处理违章建筑的关键时期,发表“业主遭强拆跳楼身亡”的不实言论;在召开“全国两会”的敏感时期,发表“某法院枉法裁判,当地政府联合学校强迫学生退学”的不实言论,此类案件发生在关系国计民生的特殊时期,影响恶劣,司法机关在判断“情节严重”这一要件时应考虑这一因素。

(二)不可将诽谤单位一律认定为寻衅滋事罪

目前在司法实务中,公民因失实检举国家机关而造成国家机关形象受损的,大多定为法定刑更重的寻衅滋事罪,而不认定为诽谤罪。笔者认为,此做法可能会使无辜的公民因触怒官威而受到重刑制裁,因此不可将诽谤单位的行为一律认定为寻衅滋事罪。

第一,对诽谤罪的行为对象应作出合理解释。一般认为,由于国家机关作为法人不具有名誉权,因此诽谤罪的行为对象只能是自然人,不包括国家机关。笔者认为,国家机关作为法人不具有情感,不能感受到精神痛苦,但老百姓对国家机关的工作表现会产生或好或坏的评价,这密切关系到国家机关的名声和形象,国家机关的名声与私人的名誉权在本质上是一致的,可认为是广义的名誉权的一种,因此诽谤罪的行为对象不仅包括自然人,还应包括国家机关。

第二,公民针对某国家机关的否定性评价可能涉及该机关的名声与形象,但不一定对社会公共秩序产生影响。诽谤罪的客体为名誉权,寻衅滋事罪的客体为社会公共秩序,公民因失实检举国家机关而造成国家机关形象受损的,可能构成诽谤罪也可能构成寻衅滋事罪,而不应一律认定为寻衅滋事罪。国家机关的“好名声”不能通过遏止公民的抱怨和批评来达到,而是需要不断地改进自己的工作,提高为人民服务的能力。①参见雷丽莉:《诽谤除罪化研究》,中央民族大学2009年硕士学位论文。

第三,根据危害后果的严重程度区分两罪。针对国家机关发表不实言论,若达到破坏社会秩序的程度,认定为寻衅滋事罪;若仅造成机关名誉受损,尚未达到破坏社会秩序的程度,认定为法定刑较轻的诽谤罪,以此避免公众因检举国家机关失实而受到重刑制裁。

(三)加强对新闻媒体及工作人员的责任追究

新闻媒体本应起到正确引领社会舆论导向的作用,但有些媒体及工作人员为了谋求经济利益,一味追求点击率,不顾信息的真实性,为行为人进行网络诽谤提供帮助。笔者建议,司法机关对于利用新闻工作者身份故意捏造或者散布虚假信息的,从重处罚。理由如下:

第一,目前实践中大多只追究行为人本人的责任,未追究代写代发人的责任,笔者认为不妥。代写代发人虽然受委托人指使,但也应对代发内容的真实性负责。若明知是诽谤他人的虚假内容仍代写代发,或者对内容的真实性持放任态度,则可认定代写代发人主观上具有诽谤的故意,为诽谤罪的共犯。在实践中,新闻媒体及工作人员作为常见典型的代写代发人,利用民众对贪污腐败的仇视心理,以“网络反腐维权”的名义编造并散布虚假网络信息,吸引社会关注,获取点击率。

第二,与普通网民相比,新闻媒体及工作人员处于相对强势地位。从保障言论自由的角度可以免除或者减轻其责任,但从打击网络恶意诽谤、保护个人名誉权和国家机关形象的角度,需要加重新闻媒体及工作人员的责任,以诽谤罪的共犯论处。新闻媒体是网络信息的承载者及传播者,发挥着引领舆论导向的重要作用,因其职业的特殊性,应对所传播内容的真实性负有更高的责任。

第三,加强对新闻媒体及工作人员的责任追究,规范管理新闻行业。新闻媒体应全面响应“舆论监督,群众喉舌,政府镜鉴,改革尖兵”的口号,加强行业自治,充分发挥本行业的组织管理能力,承担起制止网络诽谤的责任,不可为了一己私利而充当网络诽谤的“帮凶”。②参见任彦君:《犯罪的网络异化与治理研究》,中国政法大学出版社2017年版,第272页。

综上,司法机关在处理“诽谤官员型犯罪”时,应综合多种因素判断“情节严重”,解决罪与非罪的认定难题;针对国家机关发表的不实言论,若未达到破坏社会秩序的程度,以诽谤罪论处,不可一律认定为寻衅滋事罪;加强对新闻媒体及工作人员的责任追究,以诽谤罪的共犯处罚。