全球权力转移与中西方关系的调整

2020-07-23宋泓

宋泓

【摘要】在世界体系中,只有少数国家处于权力的顶端,占据着支配地位,担负着领导世界的责任。目前的美国、欧盟和未来的中国就是这样的国家和地区。从权力转移的角度来看,世界已经进入了新的权力更迭,至少是权力格局大变革的时期。未来50年,在两个百年目标以及中华民族伟大复兴的中国梦实现过程中,中国将面临西方国家对华关系的重大调整。这半个世纪到底是战略机遇期还是战略挑战期,取决于中国与西方国家之间的有效互动。如果顺利的话,在中国改革开放100周年的时候,也许我们就会重回世界之巅。

【关键词】权力转移 权力更迭 大变革 中西方关系

【中图分类号】D820 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2020.10.001

引论

2017年10月,党的十九大在北京胜利召开,中国未来几十年的蓝图在十九大报告中清晰展现。在随后的两个月中,欧美分别出版了两个标志性的报告,一个是美国的《国家安全战略》,一个是欧盟的中欧力量审查报告《中国兵临城下》(上次是2009年)。从这三个报告中,我们似乎可以看出中国对于自己,以及欧美国家对于中国的看法,从而可以梳理出中西关系的未来走向。

在此期间,美欧国家还陆续动议或者出台了很多的涉华政策和措施:2017年11月8日,美国提出加强对于外国直接投资,尤其是中国对美直接投资的审查法案。11月21日,丹麦前首相拉斯穆森也在《金融时报》上发表文章,公开呼吁对于中国对欧盟的投资进行监督,并敦促欧盟建立统一的对外国直接投资,尤其是中国直接投资的审查机制。11月30日,美国正式向WTO提出动议,公然拒绝履行对于中国入世十五条的承诺。12月13日,在阿根廷举行的WTO部长会议上,欧美日联合发表声明,不点名批评中国推行政府补贴、强制技术转让以及本地化要求等不符合WTO规则的做法。12月18日,美国公布的《国家安全战略》中,明确地将中国定义为“修正主义”国家。12月19日,歐盟新的反倾销反补贴法律公布,换汤不换药,试图用“市场严重扭曲”代替“非市场经济”,继续对中国进行歧视性的贸易限制。

进入2018年以后,欧美对华关系调整的新动议仍然不断。最典型的例子是美国贸易代表罗伯特·莱特希泽(Robert Lighthizer)在2018年1月24日提交给国会的报告中,公然声称,美国支持中国加入世界贸易组织是一个巨大的错误。2018年3月22日,美国公布301条款调查结果,决定自7月6日开始对来自中国的340亿美元进口商品征收25%的关税,并在7月20日对其他160亿美元进口商品加征关税,挑起对华贸易摩擦。在中国采取报复措施之后,在随后的一年多时间内,美方一轮一轮地加码,直到2020年1月15日双方达成第一阶段协议后,才暂告一段落。与此同时,在其他方面,美方对华的限制也在加码,典型的例子就是对于华为的制裁。这方面的清单可以罗列得很长,并且还在不断地延伸着。

显然,这一系列的变化表明:欧美对华关系正在经历着剧烈的调整。短期来看,这似乎是双边的、正常的国家之间的政策变化。但是,其背后却隐藏着更广阔、更深远的大调整。本文以权力转移理论为基础,试图对这个现象进行分析。

最近几年,以权力转移理论为基础分析中西方关系的走向是国际政治经济领域的热点。国内外学者们的研究主要集中在两个方面:其一,中国的相对实力是否已经达到了促使国际权力转移的边界?只有相对实力接近相等的时候,挑战者才有能力推动国际权力的转移。Sukhee Han认为,中美之间的实力差距仍然巨大,目前谈论中美之间的权力转移为时尚早[1];Steve Chan也认为,中国的相对实力仍然没有接近美国(最少达到美国实力的80%的水平),因此,中国替代美国的门槛条件尚不具备。国内学者袁伟华则通过对比中美经济、军事、科技及软权力等四个方面,分析两国之间的相对实力变化,并认为目前中美之间的权力转移尚处于起始阶段[2]。欧洲学者Enrico Fels的研究显示,伴随着中国的崛起,在亚太地区,中美之间的影响力竞争加剧,但是,并没有引发亚太地区中等强国之间的重新选位站队——中美各自加强了本国在该地区的传统关系,美国影响力依旧,甚至得到了加强。[3]其二,中国对于现有体系的满意程度。一个挑战者对于现有秩序的不满意是促使国际权力转移的动力之一。Jin Kai[4]根据中国对于现有国际机构的参与程度来分析中国对于现有国际秩序的满意程度,得出的结论是:中国是现有秩序的支持者。余珍艳也从中国的外交战略、对国际组织的参与度以及对全球规范的遵守等角度分析了中国对于现有国际秩序的满意程度,认为中国一直是国际体系负责任的参与者和建设者,无意进行颠覆或者大的改变。[5]总之,现有文献的贡献主要有两点:其一,认识到中国的崛起以及潜在的影响;其二,讨论是否到了世界支配权力的更迭时期。本文的研究则集中在:(1)识别和勾画出中西方权力转移的历史时期,以及相应的调整和应对,尤其是讨论了这个互动过程中的一些棘手议题;(2)从权力转移的角度来观察和分析中国未来半个世纪的国际环境。

相对实力变化和世界支配权力的转移

所谓权力转移,简单而言,就是指世界体系中,处于权力顶端的支配国家的更迭,以及由此所引发的世界体系的改变和调整。

世界体系中,支配权力的转移和核心国家之间的关系调整。影响国家之间关系的因素很多,但是,最主要、最根本的是相对实力。权力转移理论认为[6],国际体系是一个由众多实力不同的国家构成的等级体系。其中,处于权力顶端的是居于支配地位的国家(the dominant power)[7],第二层次的是一些大国(great powers),第三层次的是一些中等强国,最后是一些小国或者殖民地国家。处于权力顶端的支配国家,在很大程度上,能够决定这个世界体系的秩序和规则,并依靠自己的权力维持这样的体系。

在这个体系中,中等国家是无力去挑战支配国家的,因此,处于勉强的“满意状态”[8]。同样的情形,也发生在小国身上。只有处于次一级地位的某些大国,在某些时候通过自身实力的积累,有潜在的可能挑战、取代现有的支配国家,实现国际范围的领导权力的更迭。随着相对实力的增强,这类大国,从某些时候开始,就会对现有的权力体系,尤其是现有支配国家及其所维系的国际体系和规则表现出不满,从而成为一个改变现状的修正主义者。而其他没有实力挑战现有支配国家的大国则会安于现状,成为现有体系和规则的维护者。

在世界体系中,只有少数国家处于权力的顶端,占据着支配地位,担负着领导世界的责任。影响世界格局的,就是这些大国之间的相对实力变化,以及相互关系调整。其中,某些大国的崛起以及由此引发的世界支配权力和支配国家的更迭,从而调整和改变世界体系,这种影响最为深远。

权力转移理论认为,挑战国家和支配国家之间的实力越接近,两者之间的关系就越不稳定,并进入到权力更迭的互动时期。[9]那么,什么时候,潜在的强国会挑战现有的支配国家,并引发国际范围内的权力转移以及权力结构的大调整呢?这个理论认为,是在作为挑战者的强国的实力和现有支配国家的实力“接近”相等的时候。[10]而这里的“接近”相等是指挑战者的实力达到现有支配国家的实力的80%,或者超过现有支配国家的实力的20%的范围内的时候。[11]

另一个相关的问题是,这种权力更迭的方式——是和平地进行还是通过战争的方式呢?哈佛大学的Graham Allison[12]的研究显示:在过去500多年的16次世界权力转移中,有12次都是通过战争的方式进行的。但是,越是科技发达,尤其是核时代,权力的转移似乎越是倾向于和平方式。比如,最近的两次权力转移。显然,作为世界上最强大的两个支配国家——一个是现有的支配国家,一个是潜在的支配国家,如果通过战争的方式,那么,不管最后哪一个国家胜出都将是人类的灾难。上个世纪的两次世界大战,也只是这种更迭中的一个案例而已。在核时代,这种形式的权力转移将会给人类社会带来灭顶之灾。

权力转移的方式由哪些因素影响和决定呢?其中,挑战者崛起的速度以及现有支配国应对挑战者的灵活性、适应性等是影响权力转移方式选择的关键。一般来讲,挑战者崛起的速度越快,寻求支配权更迭的愿望越迫切,就越会采取战争的方式;同时,现有支配国家对于挑战者越是灵活、宽容,就越会采取和平的方式。

当然,权力更迭的条件以及权力更迭本身都不会在一夜之间发生,都需要一个长期的过程。在这个过程中,挑战者和支配国家之间的关系也会发生一些微妙的变化:(1)随着实力的增强,以及对于现有体系和规则的愈发不满,潜在的挑战者会越来越倾向于改变现状,推动现有体系的调整;(2)与此同时,现有的支配国家也会越来越不自信,并感到来自挑战者的压力、甚至威胁,从而采取措施进行防范、保护自己,极端的情况下,甚至会阻止和遏制挑战者;(3)挑战者和支配国家之间,会持续进行长时间的、渐进的权力博弈,从而关系调整,并最终实现或者终止权力的更迭。

在挑战者和支配国家的相对实力逐渐“接近”的时候,挑战者越有能力挑战现有的支配国家,并且,也会对于现有的世界体系越不满足,从而会推动这个过程的进行;现有的支配国家也会越来越不自信,甚至阻止这个转移过程。经过一轮又一轮的碰撞和调整之后,这个过程会逐渐稳定下来,最终实现或者阻止支配权力的转移。本文称这个过程为世界体系的支配权力转移。这将是一个动荡的,甚至激烈的过程。

世界支配权力的决定因素。在世界体系中,什么样的国家有潜力成长为处于世界权力顶端的支配国家呢?在现代社会之前的农耕文明中,人口的规模是决定一个国家力量的主要因素:人口越多,实力越强大。[13]因此,人口规模庞大的国家总是具有潜在的世界影响力。[14]但是,在工业化之后的现代社会中,人口只是一个必要条件,远不是充分条件了。而“是否进行了工业化,以及工业化进行的程度”“政治体制的有效性”等因素则具有决定性的影响力。[15]一般来讲,只有人口众多(且具有大陆性面积)、完成工业化且具有强大政治体制的国家,才具有这样的潜力。

在最近一个多世纪中,世界支配国家经历了几次更迭。19世纪初期工业革命之后的一百年间,英国处在世界之巅,世界处于英国治下;随后,德国的崛起,及其对于英国支配地位的挑战直接导致了世界权力更迭下的第一次、第二次世界大戰。战争不仅阻止了德国的权力更迭企图,也大大削弱了英国和其他欧洲列强,并直接导致另一个挑战者——美国的超级大国地位的确立,以及苏联的崛起,并将国际社会带入到了美苏争霸的冷战时代。46年之后的1991年,苏联解体,冷战体系瓦解,美国成为唯一的超级大国,并在某种程度上,享有霸权国家的地位。虽然,2001年的“9·11”事件,反恐战争,尤其是2008年全球金融危机对于美国的相对实力有所削弱,但是,美国仍然处于世界支配地位,盟国体系仍然得到了巩固,甚至强化。

就目前的情况来看,世界范围内,能够超过美国的国家可谓凤毛麟角:首先,只有人口规模超过美国的国家才有资格。这样,便只有中国、印度和欧盟[16]了。其次,从成长潜力来看,只有尚未完成工业化的新兴国家具有资格。因此,也就只有中国和印度了[17]。

中西方之间的相对实力变化以及权力转移

从国际支配权力转移的角度来观察[18],在决定一个国家相对实力的几个因素中,人口是比较稳定的;而最主要的变数就是工业化,以及推动一个国家工业化以及经济发展过程的强大政治体制[19]。工业化的先后、程度和质量等会决定性地影响一个国家的经济规模,尤其是人均GDP的水平;并且,随着工业化的推进,一个国家的技术水平以及军事能力、规模等也会相应扩展。

就后发的大国而言,通过对其崛起过程的分析,可以发现这样两个关键点:其一,GDP规模的赶超。它使得后发的崛起国家更加自信和大胆,而守成的支配国家也更加警惕。其二,人均GDP的赶超。达到这样的水平,通常会带来新旧更替。

当然,这些变化中,还夹杂着其他的一些因素。其中,军事实力尤其重要。很多后发的国家虽然GDP规模很小,但是采取军国主义的发展路线,因此,其中的“侵略性含量”很高——比如,航母、军舰以及枪炮等的数量和比例;工业化发展中也包含了很多军工工业以及重化工业成分。反之,如果是大国,尽管GDP规模也很大,倘若没有实行工业化,在军国主义的侵略性小国面前也是不堪一击的。但是,长期来看,由工业化的规模、程度和质量等所决定的经济规模以及经济发展水平,影响却更加长远和持久。[20]

从经济规模和人均发展水平等方面来对比分析中西方相对实力的变化。当然,中国崛起所面临的环境更加严峻。首先,中国面对的霸主是美国。美国不仅自身实力强大,而且还建立了强有力的、庞大的盟国体系。据2017年发布的美国《国家安全战略》估计,美国及其盟国的GDP总量占到世界GDP的一半多。[21]因此,单从GDP总量上来看,中国至少要达到美国及其盟国的水平才能够实现对于美国的超越![22]其次,中国的人口规模大,实现人均GDP上的赶超任重道远。这种情形和历史上美国对于英国的替代类似。1872年,美国的GDP超越英国;又经过了30年之后,人均GDP才赶了上来。直到1916年,美国的GDP总量才赶上了大英帝国。[23]也就是从这个时候开始,美国实现了实力上对于英国的全面赶超。

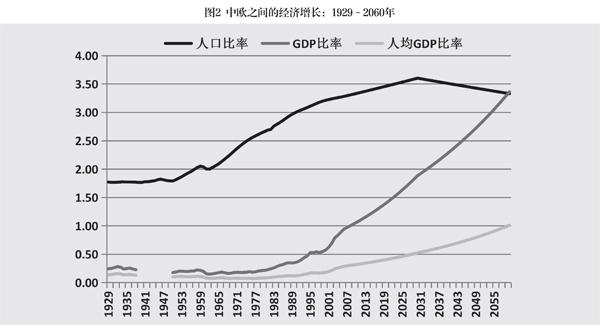

根据权力转移理论,未来的世界支配权力转移将会在美国与中国,或者更宽泛一些,欧美与中国之间进行。下面主要从相对GDP以及相对人均GDP变化的角度,来模拟未来几十年间中美、中欧之间的相对实力变化情况(参见图1和图2)。

从图中可以看出:就GDP的总体规模来看,在2004~2005年间,中国的GDP规模就达到了欧美国家的80%,在2008~2012年间基本持平,并在2015~2018年间达到了欧美GDP的120%以上[25];而就人均GDP来看,在如上的三个时段,中国的人均GDP只是欧美的大约1/5到1/4、1/4到1/3以及30%~40%左右。2050年前后中国的人均GDP才能达到欧美国家的80%,并在2060年前后赶上它们。在这两个时点上,中国的GDP分别为欧美国家2.6~2.8倍和3~3.4倍!

那么,根据权力转移理论,中西之间的权力转移过程是从什么时间开始、到什么时候结束呢?本文认为,这个过程应该是从中西方GDP规模基本持平的2010年前后开始,并在中国GDP达到欧美1.2倍的时候,即2015~2018年间加速,而在中国人均GDP达到欧美国家80%的2050年前后稳定,在2060年人均GDP赶上西方国家的时候基本完成。也就是说,从2010~2060年的半个世纪,将是中西方权力转移的漫长时期。原因有二:其一,中国是一个人口规模巨大的国家。2016年,中国人口是美国的4.19倍,是欧洲的3.41倍。巨大的人口规模意味着,中国的GDP总量赶超欧美的脚步要比历史上其他的挑战国家快一些;中国人均GDP赶超欧美要晚一些。其二,中国要追赶的国家——美国和欧洲,还具有庞大的盟国体系。从某种程度上讲,中国的GDP规模不仅要超过美国或者欧洲本身,更要超过欧美及其盟国的GDP总和。因此,本文选择中国GDP规模赶上,甚至达到欧美1.2倍的时点作为权力转移过程的起点,同时选择人均GDP为欧美国家80%或者追赶上欧美国家的时点为终点。

总之,依据权力转移理论,通过以上的模拟分析,我们可以确定这样一个中西方权力更迭的时期,即:大概从2010年开始,到2060年,甚至更远一些时期结束。显然,这是一个非常漫长的过程。如果顺利的话,可能要到中国改革开放100周年的时候这个过程才会结束。

欧美对华战略的调整和政策新动向

对于中国崛起的警惕以及反应,首先出现在西方的学术界,随后,政府部门也作出了反应。在西方学界还在积极讨论如何应对全球金融危机的2009年,美国前财长Lawrence Summers就曾尖锐地指出:过一段时期,人们也许会忘记这场危机,但是,却会越来越多地感受到中国崛起的影响。随后上台的奥巴马政府采取了隐含针对中国的“亚太再平衡战略”,并大力推动将中国排除在外的TPP谈判进程。欧盟外交关系委员会也在2009年出版第一份《欧中关系权力审查报告》,并倡导欧盟与中国建立起“对等”的关系。

随后的中国“入世十五条”的履行成为中西方经贸关系调整的又一转折点。2016年12月,在中国入世15年后,中国“入世十五条款”到期。這意味WTO成员在有关中国产品的反倾销调查中,不能再用第三国的价格或者成本来间接评估中国产品的生产成本了,而是要直接采用中国企业的价格和成本。对于这项条款,美国百般抵赖,并联合欧洲国家拒绝履行自己的承诺。当月,中国将美国和欧盟上告到WTO的争端解决机制中,分别立案为D515和D516。围绕入世15年的贸易争端成为中美、中欧经贸关系大调整的起点。

特朗普上台以后,新政府继承了奥巴马政府的立场,并且变本加厉,给中国打上“国家资本主义”和非市场经济国家的标签。同一时期,欧盟也紧跟美国重新评估对华政策。

2017年12月,在《国家安全报告》中,特朗普政府将中国界定为美国的“战略竞争对手”,并从经济和贸易等多方面进行遏制。2018年的美国贸易政策议程[26]认为,中国拥有国家主义的经济模式,政府在其中发挥着巨大且不断增强的作用。巨大的经济规模意味着中国的经济实践越来越大地影响着美国和全球的经济和贸易体系。该议程还指责中国加入WTO已经16年了,仍然没有转变成其他所有WTO成员所期望的市场经济体系;最近,甚至越来越偏离市场经济原则。该议程声称,特朗普政府将采取一切可以利用的手段打击中国削弱真正市场竞争的政策和做法,保护美国的国家利益。在该议程提出的WTO和多边贸易体制改革四点事项中,至少有两点和中国直接相关,即:有关WTO成员中发展中国家成员的身份认定,以及应对一些快速崛起成员所带来的挑战等。在2018年10月达成的美墨加协定(USMCA)中,有专门的条款针对所谓的“非市场国家”[27]。这样的条款有排除,甚至孤立中国的潜在重大影响。

同一时期,欧盟也紧跟美国调整对华关系。在2017年12月发布的《中国兵临城下》报告中,欧盟明确提出对华关系的调整思路:其一,将对等性作为与中国谈判公共市场以及投资开放领域中的首要议题;其二,修改反倾销反补贴法律,以应对中国入世十五条到期的新形势;其三,建立欧盟范围内的对华投资审查机制,严格规范和审查中国对欧盟的投资。

从2017年的这两份报告[28]中,可以看出欧美对华战略上的方向调整,即:首先,欧美似乎不约而同地认识到了中国的重要性和独特性,并形成整体的应对战略和思路:(1)直接叫板中国,形成在重要的战略领域中的针锋相对局面;(2)动员和联合盟国,采取对华联合行动;(3)选择性地支持与中国存在竞争的国家,冲减、平衡中国的影响力。其次,两份报告显示出惊人的相似性,主要表现在:(1)现实主义的对华战略;(2)否定过去对华交往的做法,似乎上当受骗了——至少是过去的做法没有发挥作用,因此,要重新调整;(3)从发展模式的角度来批评和对抗中国,将中国的发展模式意识形态化,比如,将中国的发展模式界定为国家主导型发展模式,或者干脆称之为国家资本主义,而与西方的自由市场、私人企业、民主的体制等模式对立(The national security strategy of the United States of America, 2017, p38);欧盟的报告中,甚至进一步将中国模式归结为所谓的党国体制——专制主义的技术—国家模式(Francois Godement & Abigael Vasselier, 2017, P15)。

美欧联合日本多次发布公开声明,塑造对华经济战略的统一口径,并试图在多边平台上联合对华施压。自2017年12月在布宜诺斯艾利斯第十一次WTO部长会议期间,美国联合欧盟、日本联合发布公开声明以来,到2020年1月14日,美欧日已经就WTO改革等联合发表了七次声明。这些声明最明显的特征就是替美国对中国的指责背书,为美国的WTO改革立场造势。其核心是针对所谓的非市场导向的政策和操作,确立“市场导向条件”的标准;同时,也在为所谓的强制技术转让寻找应对良策。这些操作,在很大程度上,是专门为中国定制国际贸易规则,并且试图利用WTO改革的名义,在多边平台上实施。

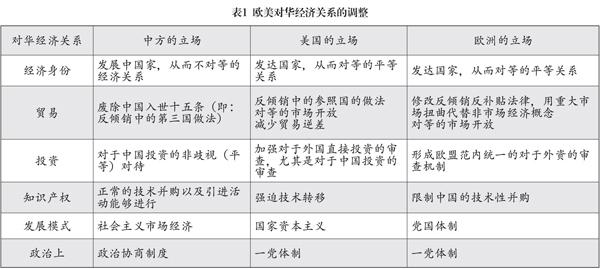

就经济方面而言,欧美对华战略的调整可以简单归结如表1。

目前,对于中西方之间的关系,美国前财长Lawrence Summers有一个非常形象和贴切的描述,即“平行游戏”(parallel play)[29]。形象地讲,就是“你走你的阳关道,我走我的独木桥”“你打你的,我打我的”。到现在为止,这种战略的运行还算比较平稳,但是,已经显示出一些冲突和摩擦的迹象。比如,中国成立的亚投行,美国和日本就拒绝参加。中国在“一带一路”倡议下的一些做法,已经引发欧盟的不满,比如“16+1”的平台,引发欧盟内部的怀疑——中国是否通过这种方式在“分化”欧盟和欧洲呢?再比如美欧日贸易部长的联合声明等。更长期的、更具战略性的问题是:这样的“平行游戏”能够维持多久呢?当这种游戏结束的时候,世界的秩序以及规则,世界的格局向哪个方向走呢?这是中西方权力转移时期必须解答的难题。

讨论:中西方权力转移过程中的互动硬核

那么,在未来50年中西方权力转移过程中,最难调整的方面是什么,双方如何对待呢?下面的几个问题似乎最为棘手。

第一,欧美需要摒弃自己设定的不合理假设,客观、理性对待中國的崛起。欧美似乎总是愿意将自己的发展模式、价值观强加在其他国家身上,并按照这样的标准塑造双边关系。具体到中国而言,欧美都认为过去它们对华关系的基础是基于这样的一个假定,即:通过鼓励和支持中国的崛起,期望中国逐渐地转变成西方那样的国家——经济上市场化、自由化;政治上民主化。这背后的逻辑就是:中国进行转变,转变成西方那样的国家;只有这样,才能被接受,也才能、也应该获得欧美的接纳和优惠对待。

最近欧美都公开声称它们的期望已经落空,因此,要调整对华战略和政策。那么,会调成什么样子呢?和以前的假定以及背后的逻辑相对应,并从最近欧美对华关系的调整来看,我们可以推断出西方对华政策倾向可能是:既然中国不能变成西方,那么,西方国家就不会对华再进行“优惠”了,而要“平等”对待,甚至要进行遏制。

客观、理性地看待中国的发展,包容地接纳(中国)不同的发展理念、模式以及价值观是欧美需要、也必须进行调整的方面。

第二,欧美需要尊重中国的国家主权和领土完整。这既是任何一个主权国家的基本要求(中国也不例外),也是中国检验西方,尤其是美国是否真正接受、真心希望和中国共同承担世界责任的试金石。

历史上,即便是积贫积弱的时候,中国也曾经不惜一切代价尽力维护国家统一和领土完整。一个强大的中国,如果不能实现这一点,这种强大就将没有任何意义。从另一个角度讲,如果有人不希望中国强大、不希望中国作为一个统一强大的国家崛起,那么,最恶毒的招数就是分裂中国。

欧美应该明白:强大的中国,更有能力维护传统的国家主权和领土完整。实际上,中国这些诉求以及现存的纷争,很大程度上也都是西方国家造成的。适时地宽容中国解决这些西方国家遗留下来的问题,对于西方国家也是一种解脱,从而增强中西之间的信任。如果在这些问题上和中国过不去,局限在过去的框架中,就一定会引发中国与欧美之间的直接冲突,从而为中西之间的互动打上严重的负面烙印。

第三,欧美需要接受中国的政体,不能强求中国改变。中国共产党领导的多党合作制是中国独特的政治制度,社会主义也是中国人民的选择。欧美等西方国家不要试图在这方面强制中国按照西方的标准进行改革和改变,不要设定时间,更不要设定条件。

新中国70多年的巨大发展成就表明,中国的政体以及中国共产党的领导,是非常有效的。这带来了两方面的问题:其一,如果西方国家试图强迫中国进行改变,是不是也有一个阴谋,即:拆掉中国经济追赶的发动机呢?其二,中国共产党执政的地位和合法性,是历史和现实的选择,是中国共产党人和中国人民用几代人的鲜血换来的。西方国家有什么资格要求中国进行这种改变呢?

另外,从其他国家的经历来看,经历所谓“颜色革命”的国家,进行国家制度方面的改革以后,并没有实现所谓经济上的快速发展,反倒是陷入分裂、分离以及内部争斗之中。各种各样的恐怖活动不断,人民生活处在水深火热之中。因此,推动所谓的民主化进程,是否也隐藏着西方国家借此来分解、分离中国的企图呢?至少,我们在其他国家看到了类似的情形。

第四,欧美不要妖魔化中国的经济发展模式。作为一个大国,新中国的经济发展历史就是一部勇于探索、勇于实践的伟大史诗!新中国成立之后的前30年,我们实行计划经济;改革开放之后,我们实行市场经济,并积极探索中国特色社会主义发展道路。

在这样的背景下来观察中国的发展,欧美应该有平常心:中国本来就是社会主义,国有企业的存在以及在一些重要行业中占据着支配地位,在技术创新以及对外投资中作出很大贡献是非常正常的——虽然与非国有经济相比,国有企业的作用一直在减弱。

与此相关,中国政府在促进经济发展中的作用也非常突出。但是,这种作用,和历史上很多后发的追赶型国家和地区的经验类似。在这方面,中国也并非异类。欧美不要用“国家资本主义”的幌子来批评、指责中国。与上面的评论类似,如果仅仅只是指责中国,那么,背后的动机就值得怀疑了——为什么其他国家能够这么做,中国却不能了呢?另外,是不是这里也有卸掉中国经济发展的发动机之嫌呢?

最后,中国也需要积极和欧美进行互动,在尽可能的范围内理解和照顾对方的关切,作出改变和调整,甚至一些必要的牺牲。作为一个具有世界影响的大国,一个潜在的世界支配权力的“替代者”,不管喜欢不喜欢、愿意不愿意,这样的角色和地位是推脱不掉的。从正面的角度来看,中西之间权力转移的过程,也是逐渐塑造中国世界领导角色、树立世界责任意识、承担世界义务的过程。作为一个世界的领导者,中国准备好了吗?什么时候能够胜任呢?

结论和启示

根据权力转移理论,通过对中西方相对实力长期演进的模拟分析,本文得出结论。

作为一个大国,和世界上现在和曾经的支配国家一样,中国的发展和存在具有一种天然的世界影响力,从而有一种义不容辞的国际责任。

在2010~2060年间,世界将处在中西之间的权力更迭时期,中西方之间的关系因此将进行剧烈的互动和调整。这个过程充满不确定,需要中西方,甚至世界的共同努力。

世界权力的转移,为中国两个百年目标的实现增加了新的内涵,即:世界领导者的角色的塑造,以及相应的权力和义务担当。在经济崛起和追赶的同时,中国还要完成从跟随者到领导者,甚至替代现有主导国家的角色转变。这是一项非常艰巨的任务。

未来50年间,既是中国的战略机遇期,也是战略挑战期。中西方之间的战略互动非常重要!如果顺利的话,在中国改革开放100周年的时候,我们有可能会重回世界之巅。

本文的研究也可以得到两点启示。

其一,中西方需要摒弃竞争、对立,甚至敌视的态度,更客观、理性地包容对方,更耐心地接纳对方,并积极地互动和调整。欧美需要明白,中国的崛起是不可阻挡的。欧美需要面对一个强大的中国——不论喜欢不喜欢。中国也需要明白,自己是一个具有世界影响,从而需要承担世界和历史责任的国家,也需要和欧美等其他国家进行积极的互动——不论愿意不愿意。

其二,世界權力的转移是世界范围内最重大的调整和改变。这个过程不应该仅仅局限在当事的国家之间,而应该有更多国家的参与。其他国家绝不仅仅是旁观者,更不是起哄者,甚至教唆者、挑拨者。如果未来能够形成一种良好的机制,使支配国家的重大事项的决策过程,在一定程度上国际化和民主化,那么,这个权力的转移过程就会更加平稳,权力转移之后的世界也会更加美好。

注释

[1]Sukhee Han, "China's Pursuit of Peaceful Power Transition", International Area Review, Volume 12, Number 3, Winter 2009, p. 29.

[2]袁伟华:《权力转移、新型大国关系与战略机遇期》,《国际关系研究》,2015年8月,第36~48页。

[3]Enrico Fels, Shifting Power in Asia-Pacific?— The rise of China, Sino-US competition and regional middle power allegiance, Springer, 2016.

[4]Jin Kai, Rising China in a changing world— Power transitions and Global leadership, Palgrave Macmillan, 2017.

[5]余珍艳:《权力转移理论与中美关系》,《国际关系研究》,2018年4月,第109~122页。

[6]A. F. K. Organski, World Politics, New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1958; A. F. K. Organski and JacekKugler, The War Ledger, Chicago: The University of Chicago Press, 1980.

[7]以下本文都简称为支配国家。支配国家和霸权国家的区别是,后者需要控制世界权力资源的50%以上。而这样的国家历史上极少出现过,只是二战后初期的美国在很短的时间内达到了这种程度。

[8]实际上,不论国际权力结构如何变化,也不论哪个国家转变成霸权国家,从实力上讲,中等国家以及其他小国都是处于中下等地位。这种地位是不会改变的。

[9]显然,权力转移理论的这个核心命题,和权力均衡理论的核心命题恰恰是对立的。后者认为,国家之间的权力应该保持均衡,这样,各国之间的关系就比较稳定;如果一个国家的相对实力提高或者衰减到一定程度时,就会打破现有的权力均衡,从而引发国家之间的关系的重新调整。A. F. K. Organski and JacekKugler, 在The War Ledger(P61)一书中曾经对于这些理论进行检验,结果显示权力转移理论更符合现实情况。

[10]Jacek Kugler and Douglas Lemke(eds.), Parity and War, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1998. Ronald L.Tammen; JacekKugler; Douglas Lemke and Alan C. Stam III(eds.), Power Transitions: Strategies for the 21st Century, New York: Chatham House Publishers, 2000.

[11]也就是说,在挑战者的实力达到现有霸权国家的实力的正负20%范围内。值得注意的是,最近几年有关这个临界点,国内不少媒体认为是三分之二,也就是67%。但是,这样的标准,似乎是美日之间经贸关系调整的临界点,不具代表性。

[12]Graham Allison, Destined for war, Houghton Mifflin Harcourt, 2017, P195.

[13]反过来讲,也只有强大的国家或者文明才能供养起更多的人口,二者相辅相成。

[14]古代的人类四大文明都是人口最多的文明。同时,古代的人口大国,由于交通、通信的限制,虽然在世界权力格局中占据支配地位,但是,却只具有象征意义,实际的影响很难超出地区范围。

[15]A. F. K. Organski, World Politics, New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1958; Ronald L. Tammen et al. (eds.), Power Transitions: Strategies for the 21st Century, New York: Chatham House Publishers, 2000.

[16]而欧盟本身并不是一个独立的国家,虽然,仍然处在一体化的进程之中。

[17]独立之后,尤其1991年对外开放后的印度的发展也比较快。但是,印度的工业化进程仍然处在初级阶段,巨大潜力仍待发挥。本文的分析主要以中国为主。

[18]A. F. K. Organski, World Politics, New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1958; A. F. K. Organski and Jacek Kugler, The War Ledger, Chicago: The University of Chicago Press, 1980; Ronald L.Tammen et al. (eds.), Power Transitions: Strategies for the 21st Century, New York: Chatham House Publishers, 2000.

[19]这里,由于研究重心的不同,我们并不进一步讨论推动一个国家相对实力上升的政治体制因素。

[20]历史上的军国主义国家,虽然曾经有过耀武扬威的风光时刻,但是最后都会逐渐回归到和自身的人口规模以及工业发展水平等相匹配的国际位置,很难长期维持支配地位。

[21]National Security Strategy of the United States of American, 2017, P37. 2016年美国的GDP是世界GDP的24.68%,这样,美国盟国的GDP就大概接近世界GDP的30%左右。也就是说,美国及其盟国的GDP合起来大概是美国自身GDP的2.2倍。

[22]从下文的分析中可以看出:在人均GDP赶上美国的时候,中国的GDP规模大约是美国的3倍多,足以实现对于美国及其盟国的总量上的超越。

[23]Graham Allison, Destined for war, Houghton Mifflin Harcourt, 2017, p. 195. 大英帝国建立了遍及世界各地的殖民地体系,并通过这种体系维持着庞大的帝国体系。1916年,美国的GDP是英国的2.23倍。也就是说,英国的殖民体系拥有1.23倍的英国GDP。与英国不同,为了实现霸权,美国则构建了复杂而庞大的盟国体系。

[24]Jutta Bolt; Robert Inklaar; Herman de Jong and Jan Luiten van Zanden, "Rebasing Maddison", 25 January 2018, https://voxeu.org/article/rebasing-maddison.

[25]正如前文图1注释中所言,这里的计量单位是基于购买力平价之上的1990年国际元。

[26]USTR, 2018 Trade Policy Agenda and 2017Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program, 2018.

[27]USMCA文本,第14章(投资)和第32章(例外和一般条款)。

[28]Francois Godement & AbigaelVasselier, "China at the gates: A new power audit of EU-China relations", http://www.ecfr.eu/page/-/China_Power_Audit.pdf; The national security strategy of the United States of America, 2017, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.

[29]Lawrence H. Summers, "Rethinking Global Development Policy for the 21st Century", NOVEMBER 9, 2017, https://www.cgdev.org/publication/rethinking-global-development-policy-for-the-21st-century.

責 编/马冰莹