论《水浒传》人物性格的图像显现及其程式化

2020-07-22赵敬鹏

赵敬鹏

“别一部书,看过一遍即休。独有《水浒传》,只是看不厌”。金圣叹之所以对《水浒传》如此热爱,根本原因在于小说“把一百八个人性格,都写出来”①金圣叹:《读第五才子书法》,陆林辑校:《金圣叹全集》第3卷,凤凰出版社2008年版,第28- 30页。。就此而言,施耐庵对人物几近完美的刻画,成就了《水浒传》的文学史地位,也成就了金圣叹评点中的“性格理论”。

一方面,注重塑造人物性格是《水浒传》等中国古典小说的整体特征,数百年来的学术史表明,围绕人物性格与“性格理论”所展开的研究,却呈现出停滞不前的现状;另一方面,在“文学遭遇图像”的今天,受众所青睐的主要不再是文学本身,而是关于它的图像作品,这当属“水浒学”乃至整个文学研究界都不应忽略的现实语境。面对上述研究现状与文学现实,如果我们胸怀“‘语—图’互文”的“大文学”观念,并将目光转向图像,那么就会发现新问题:图像如何显现《水浒传》的人物性格。这不仅拓宽了“水浒学”的既有论域,还有可能对“文学遭遇图像”做出理论回应。

一、性格的“有形”与“可见”

语言作为“可名”符号,“名实一致”是其理想状态,即“词与物十分严密地交织在一起”①福柯:《词与物:人文科学考古学》,莫伟民译,上海三联书店2002年版,第213-214页。。因此,无论研究《水浒传》的人物性格,还是金圣叹的“性格理论”,都离不开语言对性格的描述。我们知道,语言符号的能指是包含语象的语音,所以凡是“可名”的事物皆“可见”,不过此处的可见需要加上引号,因为这只是语象留在人脑中的内视图像,并非真正可见。实际上,“性情”“气质”“形状”“声口”等人物性格要素虽然皆能“可名”②金圣叹:《圣叹外书·序三》,陆林辑校:《金圣叹全集》第3卷,凤凰出版社2008年版,第20页。金圣叹在第二十五回总评中,认为鲁达、林冲、杨志是“三丈夫”,他们“各自有其胸襟,各自有其心地,各自有其形状,各自有其装束”。虽然此处对人物性格四个方面的概括与其之前所述并非完全一致,但不难看出,“胸襟”“心地”“性情”和“气质”属于内在的、隐蔽的性格要素,而“形状”“装束”以及“声口”则都属于外在的、显性的性格要素。参见《金圣叹全集》第3卷,凤凰出版社2008年版,第477页。,但唯有“形状”切实“有形”。鉴于图像可以显现“有”与“是”,却不能显现“无”与“不是”,所以,我们在“水浒”图像中只能直观地看到人物的“形状”。

《无常经》与中国相术都强调“相由心生”,即人的面相反映了其身心状态,二者之间存在相似性关系。就《水浒传》而言,“形状”表征人物性格、图像显现“形状”的语象,其中的道理同样如是。但需要指出的是,“形状”只是金圣叹的笼统归纳,比如李逵的出场——“戴宗便起身下去,不多时引着一个黑凛凛大汉上楼来”,对“黑凛凛大汉”的夹批是“画李逵只五字,已画得出相”。而且,金氏认为“黑凛凛”不但“画”出了李逵的形状,还“画”出了后者的性格。简言之,在金圣叹评点的语境中,“形状”应全面地包括人物容貌、装束、动作以及颜色。因此,“水浒”图像也得以从这四个方面摹仿“形状”③研究表明,视知觉判断目标的主要依据是形状和颜色(参见P.H.马修斯:《缤纷的语言学》,戚焱译,译林出版社2013年版,第106页;鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧、朱疆源译,四川人民出版社1998年版,第451-452页),就此而言,人物的容貌、装束以及动作都属于“形状”的范畴。,进而显现人物性格。我们不妨就以李逵为例,对这一问题作出详细阐发。

百回本《水浒传》“及时雨会神行太保,黑旋风斗浪里白跳”一回,对于李逵的首次出现,有一首类似于曲艺中的“定场诗”:

黑熊般一身粗肉,铁牛似遍体顽皮,交加一字赤黄眉,双眼赤丝乱系。怒发浑如铁刷,狰狞好似狻猊,天蓬恶杀下云梯,李逵真勇悍,人号铁牛儿。④除非特别说明,本文所引小说内容均取自一百二十回《水浒全传》,上海古籍出版社1984年版,恕下文不再详注。

一百二十回《水浒传》也插增了一首诗:

家住沂州翠岭东,杀人放火恣行凶。不搽煤墨浑身黑,似着朱砂两眼红。闲向溪边磨巨斧,闷来岩畔斫乔松。力如牛猛坚如铁,撼地摇天黑旋风。

这两首诗富含李逵形状特征的语象,却在七十回的“删改本”中被删除,盖因于金圣叹认为“黑”代表了李逵的主要形状特征,索性将其从上述两首诗中提炼出来。除了共同描写了李逵形状的“黑色皮肤”与“红色眼睛”,这两首诗中还有其他涉及李逵形状的语象:“粗肉”“顽皮”意指李逵皮肤粗糙、坚硬;“赤黄眉”即介于红、黄之间颜色的眉毛;“怒发浑如铁刷”是指其头发并非自然弯曲,而是直挺,仿佛铁刷一般;“狻猊”是类似狮子的神兽,意谓李逵面貌狰狞、丑陋;“力如牛猛”与“撼地摇天”形容李逵力气大,同时暗示其身板强壮;“巨斧”则是李逵的武器,其打斗时的动作也就是以双斧砍剁。

从容貌、装束、动作和颜色四个方面对李逵形状予以归纳,我们可以看出:李逵有着粗糙而坚硬的皮肤、强壮的身板,狰狞、丑陋却没有具体所指的长相;其直挺、呈放射状,宛若铁刷一般的头发能够给人清晰的印象,至于衣着什么服饰,则没有任何语象凭据;其动作是舞动双斧进行砍剁;其颜色是黑色的皮肤、红色的眼睛以及介于红、黄之间颜色的眉毛。对于黄皮肤、黑头发、黑眼睛的汉民族来说,李逵俨然一个异于常人的“怪物”,而且还有狰狞的面目与手持斧头砍剁的动作,隐隐透露出其凶残、暴力的性格。

考察《水浒传》小说成像史之后,我们却发现李逵在图像中呈现出两种截然不同的形象:一种是有悖于上述语象的“白面书生”式,另一种则是符合其形状的“凶神恶煞”式。就现存资料而言,唯有出现时间最早的《忠义水浒传》(藏于德国德累斯顿市萨克森州图书馆),其“偏像”类插图属于“白面书生”式;自万历年间的《京本增补校正全像忠义水浒志传评林》以降,书籍插图、连环画以及民间美术中的“水浒”图像,其中的李逵形象大都属于“凶神恶煞”式。

这两种李逵形象之间的显著差异在于,前一种类型的李逵面庞清秀、没有胡须、白白净净,并且身材匀称;后一种类型的李逵却是呈放射状的胡须、浓眉大眼,或衣衫不整,或袒胸露乳,并展示出粗壮的身板,彩色图像还故意赋之以黝黑的脸色。由于文学的图像化并非语象的一一坐实,而是图像选择性地摹仿语象①Robert E.Hegel,Reading Illustrated Fiction in Late Imperial China,Stanford:Stanford University Press,1998,p.172.,所以,上述四个方面的哪些语象以及如何呈现在“凶神恶煞”式图像之中,也就成为研究图像显现人物性格的关键。这需要我们释读图像,并比较语象与图像之间的出入:(一)图像选择并摹仿了“容貌”(粗壮的身板)、“动作”(挥舞双斧进行砍剁)两方面语象;(二)图像中所增加的元素集中在“容貌”“装束”方面,主要是李逵的眉毛、胡须形状,以及衣着服饰;(三)只有彩色图像中才显示出了李逵赤黄色的眉毛、黑色的皮肤,以黑白为主色的木刻版画与连环画中,这些颜色全部没有被摹仿,而红色的眼睛在所有图像中都未得到显现。

由此可见,首先,“黑色皮肤”与“红色眼睛”固然是上述两首诗所共同展示的李逵形状特征,却并没有显现在全部图像之中。其次,尽管金圣叹认为仅凭“黑凛凛”三字便能“画龙点睛”般指出李逵性格,但这一观点无法践行于黑白图像的生产。再次,只有彩色图像摹画了李逵黑色的皮肤,原因在于,图像的生成机制是符号能指与所指物之间的相似性,这种相似首先或者主要是“形状”的相似,其次才是“颜色”的相似。而从图像所增加的元素来看,制作者普遍倾向于邋遢奔放的装束、凶恶的容貌以及挥舞双斧的砍剁动作,力图以此显现李逵的暴力性格。为了达到这一目的,图像对于描写李逵的语象而言,“有一种作为想象的表现”②德里达:《声音与现象》,杜小真译,商务印书馆2010年版,第65页。,因为诗中没有任何涉及李逵穿着打扮的语象,图像却或以袒胸露乳、或以衣冠不整来“打扮”李逵,特别是将头发呈放射状、铁刷般的特征,移植到李逵的胡须上,愈发突出了其凶猛的意味。

整体而言,图像主要是借助容貌、动作以及装束来展示“水浒”人物的“形状”,进而显现后者的性格。除了“形状”之外的其他性格要素——“性情”“气质”“声口”,尽管因为属于无形的事物,而无法直接被图像显现,但是,它们由于本身可名、具备反映于脑海中的语象,也就具备可以转化为图像的可能。那么,它们又是如何被图像摹仿,图像又是怎样通过它们显现《水浒传》人物性格的呢?这需要我们进一步探讨。

二、“水浒”人物性格的图像修辞

修辞的定义无论怎样演绎,都没有超出亚里士多德所规定的基本内涵:“一种能在任何一个问题上找出可能的说服方式的技能。”①亚里士多德:《修辞学》,罗念生译,生活·读书·新知三联书店1991年版,第24页。译文参考了屠友祥先生的观点(尼采:《古修辞学描述》,屠友祥译,上海人民出版社2001年版,第8页)。亚氏的这一定义被学界广泛接受,例如布斯就认定“任何一个人为了加强叙述效果而使用的任何一个修辞手法或比喻”,都属于其“小说修辞学”的研究课题(韦恩·布斯:《小说修辞学》,付礼军译,广西人民出版社1987年版,第424页)。通俗地讲,修辞就是为了使话说得更好听。当然,还存在另外一种情况:一旦语言不能表达或者难以表达意义时,说话人要么选择“无言”,要么就不得不求助于修辞。②赵奎英:《道言悖反与审美超越》,《厦门大学学报》2007年第4期。道家的语言哲学认为,突破语言困境的路径有两种:“无言”与“象言”。而“象言”就是语言脱离了原本通过能指直至所指的正途,转而“变轨”寻求图像化的言说效果来协助意义的表达,其本质上属于语言的修辞。可以说,老庄哲学中蕴含着丰富的“文学与图像关系”思想(参见许结:《论老庄语言图像的拟人化系谱》,《求索》2017年第4期)。换言之,语言修辞的基本功能是“锦上添花”,而“临危受命”则是其特殊功能。

如果参照语言修辞来考察图像修辞,我们就会发现,明清时期的《水浒传》无论是否真正配有插图,书商动辄在题目中增加“全图”“全像”“绣像”等字样,试图以此招徕读者购买。表面上看,“水浒”图像极具经济价值,实际上这是“锦上添花”的修辞功能使然:因为图像使文学“更好看”。但是,“性情”“气质”“声口”等人物性格要素属于无形的事物,“水浒”图像也就不具备摹仿的原型。又因为图像的生成机制恰恰主要是与原型之间“形”的相似,所以,图像直接通过“形”来显现人物“性情”“气质”“声口”的途径宣告失败。面临这一困境,图像无法“直达”语象及其意义,只能“变轨”——即寻找并借助与意义相似的形状来显现性格语象。而图像(喻体)和语象原型意义(喻意)之间的相似,说明前者是对人物性格“临危受命”般的隐喻修辞③宽泛地讲,一切图像都是隐喻,因为图像的生成机制就是与原型的相似(参见赵宪章:《语图符号的实指和虚指——文学与图像关系新论》,《文学评论》2012年第2期)。本文赞同并延伸了这一观点:首先,我们认为应当区分广义与狭义的图像隐喻;其次,文学成像意义上的“相似性”与隐喻修辞意义上的“相似性”,二者并不能完全等同。详见本文第一部分的论述。。

例如“水浒”人物普遍存在的粗鲁性情。作为一个形容词,“粗鲁”意指人的性格粗野鲁莽,如果要显现在图像中,它就必须转化为具体的形状或者动作,否则便失去了赖以依傍的物质载体。双峰堂刻本《京本增补校正全像忠义水浒志传评林》的插图,是早期“水浒”图像的代表,我们不妨以其中的鲁达和李逵为中心,深入阐发图像对粗鲁的隐喻修辞。

《水浒传》多次描写鲁达的粗鲁,例如鲁达出家后第一次下山,卖酒的汉子拒绝卖给鲁达,后者“赶下亭子来,双手拿住扁担,只一脚交裆踢着”,“那汉子双手掩着,做一堆蹲在地下,半日起不得”。图1是对上述情节的摹仿,图像的背景是延绵的山峰;画面右侧矗立着若干柱子,以阳刻为主的低矮栏杆构成一个半包围的空间,这一建筑当为故事的发生地——亭子;靠近亭子的一人,双手拿桶、左腿撑地、右腿屈膝,这应是抢酒的鲁达;循着持桶男子的目光向画面左侧看去,另一人斜躺在一根扁担和一只桶边,其右手捂住腹部、左手挥动,似乎在制止前者的行动,此人应为被抢酒的汉子;通过后者捂住小腹,我们能够释读出这是鲁达使用其右腿踢着卖酒汉子的部位;而“踢”的动作恰恰位于画面的黄金分割点,堪称图像的显现重心。可以说,图像定格在鲁达为了吃酒而踢卖酒汉子的裆部这一动作,以此隐喻前者的粗鲁。

图1 “鲁达踢倒汉子抢酒”

图2 “李逵与焦挺踢打”

与鲁达相似,李逵也有粗鲁的性情,例如他不满于宋江、柴进与李师师吃酒,自己却和戴宗看门,于是闯入李师师处,“提起把交椅,望杨太尉劈脸打来”。再如李逵与焦挺相遇时,后者由于多看了李逵两眼,便遭到李逵的殴打。也就是说,李逵以莫须有的罪名殴打焦挺,表现出了粗鲁的性情。图2与图1的图式相似:画面右侧的人物持站立姿势,其弯曲的右腿似乎刚刚踢倒左侧的人;画面左侧的人物则侧躺在地上,右手捂住自己的肋骨,由此可知他就是被踢在“肋罗里”的李逵。总之,李逵的粗鲁在图像中也被隐喻成“踢”这一动作及其完成时的形状(捂住自己的肋骨部位)。图1、图2反映出图像摹仿“踢”“打”这些语象的程式化倾向,尽管都能显现鲁达和李逵的粗鲁,却无法真正摹画他们性格中的“这一个”,仿佛只要是粗鲁的性情,都可以类似的图式显现。

金圣叹评点道:“鲁达粗鲁是性急,史进粗鲁是少年任气,李逵粗鲁是蛮,武松粗鲁是豪杰不受羁靮,阮小七粗鲁是悲愤无说处。”①金圣叹:《读第五才子书法》,陆林辑校:《金圣叹全集》第3卷,凤凰出版社2008年版,第31页。进而言之,仅仅依靠隐喻修辞,图像无法彻底显现他们性格中的精微差异,甚至随时都会滋生出程式化的危险。从符号学的角度讲,语言的联想关系与句段关系,对应于人类的系统秩序(相似性)与组合秩序(毗连性)这两种心理活动。②索绪尔首先发现了这种对应,雅各布森使隐喻与换喻的研究超出了语言学,“开始向符号学过渡”(罗兰·巴特语)。参见费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高明凯译,商务印书馆1980年版,第170-171页;罗兰·巴特:《符号学原理》,李幼蒸译,生活·读书·新知三联书店,1988年版,第147-150页。用雅各布森的话说,隐喻是建立在相似性基础上,而换喻则是建立在毗连性基础上,隐喻和换喻是“语言的两极”,二者共同建构了语言的基本修辞手段。③雅各布森在索绪尔的基础上,深化了人们对隐喻和换喻的认识,他通过对两种失语症的研究发现,隐喻建基于相似性秩序(similarity order),而换喻则建基于毗连性秩序(contiguity order)。Roman Jakobson and Morris Halle,Fundamentals of Language,Hague:Mouton,1956,p.76.作为对文学的“图说”,“水浒”图像不仅借助相似性摹画出有形的文学语象,也不仅以隐喻修辞的形式显现出无形的语象,更重要的意义在于,在“图说”文学的过程中,图像本身具备了或者正处于前后相续的时间链条。如是,换喻作为图像的另一种修辞,也就成为可能。④罗兰·巴特不止一次地肯定图像修辞的存在,例如,他将语言的分节引入到对“图说”的探讨,认为图像同语言一样,是“被分节表达的”。这一结构产生了两个向度:“一个是(聚合体的)替换轴,另一个是(组合段的)临近轴。”巴特进一步指出:“每一单元因此都可以(潜在地)随其类似物而变异,并(实在地)与其临近物相联结。”实际上,这已经暗含了图像隐喻和换喻两种修辞,而且图像对原型的隐喻修辞是“潜在的”、隐性的,而“图说”链条上形象之间的换喻关系,却是可以通过分析而得以阐明的,因此是“实在的”、显性的。详见下文的论述。罗兰·巴特:《〈百科全书〉的插图》,《写作的零度》,李幼蒸译,中国人民大学出版社2008年版,第84-85页。

当一个人说出“我读过施耐庵”时,这句话其实是指他读过施耐庵的作品。“我”(主语)、“读”(谓语)、“施耐庵”(宾语)构成了完整的言语流,但是人物显然不能“读”,能被“读”的只是施耐庵的作品。简言之,正确理解这句话的前提是,借助言语流的时间链条,“施耐庵”完成了对“施耐庵的作品”的换喻修辞。例如《水浒传》的早期插图中,经常出现以一个士兵换喻整个军队的现象,以此表达宋江率兵攻打辽国、王庆和方腊等。总之,当受众辨识图像的每一个部分,以及在此基础上把握图像意义的过程,也都是处于时间链条之中。

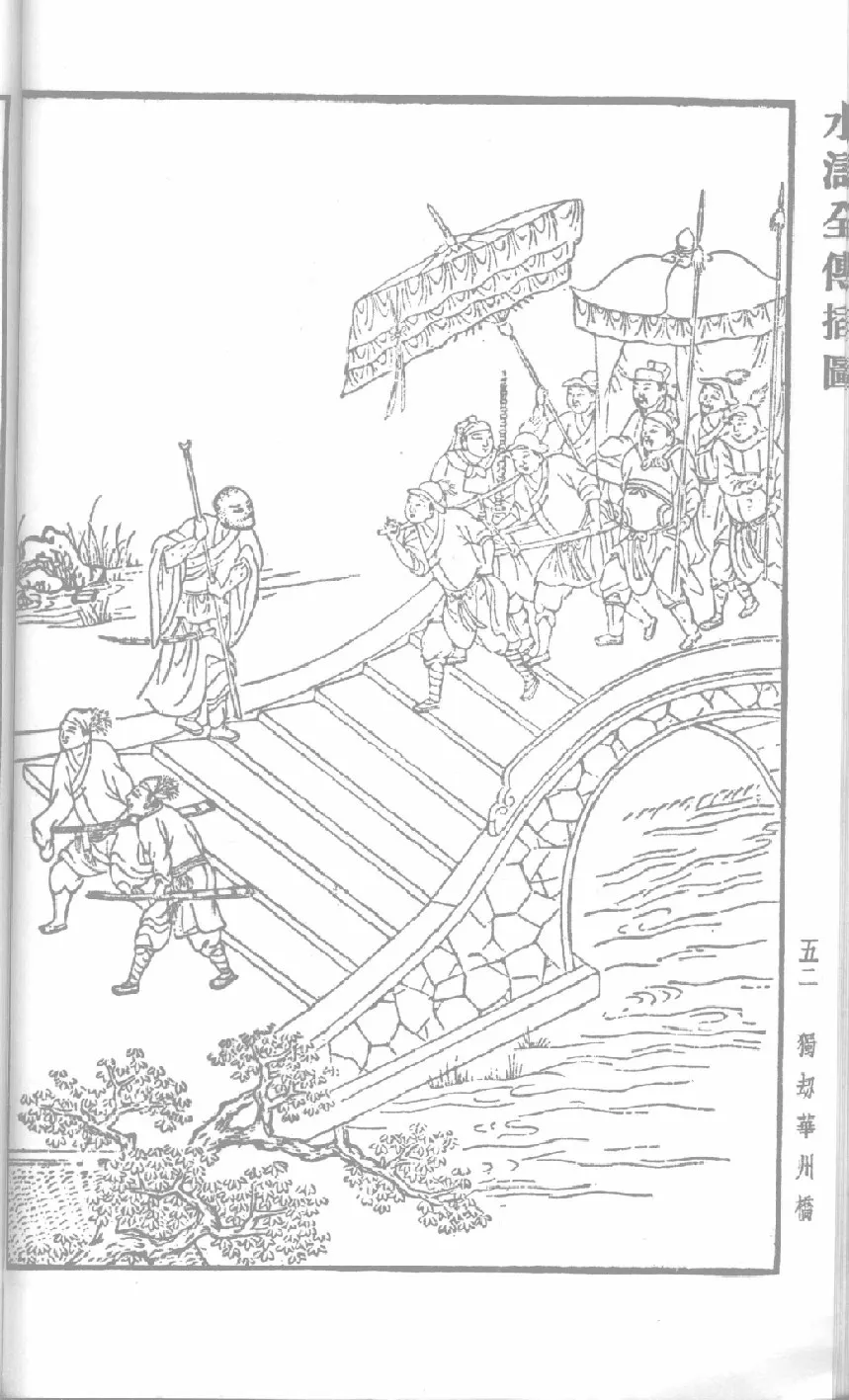

图3是杨定见本《出像评点忠义水浒全书》的插图,摹仿自《水浒传》“三山聚义打青州,众虎同心归水泊”一回。其榜题“独劫华州桥”本身就运用了换喻修辞,即以“华州桥”喻指“路过(或走在)华州桥的太守”。图像的第一层换喻,便是显现出了“华州桥”的喻体:横在图像中央的是一座桥,将画面左上方与右下方的水域隔开,一行人马从画面右侧向左移动,其中,被众人簇拥、坐在轿中之人为太守,行进队伍中有不少人脸带笑容、一副轻松愉悦的状态。太守的行走队伍位于桥的中央,抬轿的轿夫正走下桥的台阶,迎面有一个手持禅杖、腰跨戒刀的和尚,站在距离轿夫仅三个台阶的桥体上。

由于转喻修辞的生成机制是毗连性,所以,其基本特点是喻体在完整的语境中“指出”意义①赵毅衡:《符号学原理与推演》,南京大学出版社2011年版,第192-193页。,语言符号和图像符号都概莫能外。如果在时间链条中进一步释读图像,便可以揭示出第二层换喻——画面中所有人都向左移动,唯有这名和尚向右移动。特别需要注意的是,和尚神情紧张、双手紧握禅杖,其右腿撑地、左腿微微抬起,似乎正在继续向右移动,但微小的步幅暗示出其心中的迟疑和犹豫。鲁达双手紧握禅杖,原本正准备持武器刺杀“撞在洒家手里”的贺太守;但是,鲁达“欲进不进”的动作,指出了他放弃了一开始头脑发热,要在此时此地刺杀贺太守的念头。

图3 “独劫华州桥”

图4 “抢鱼打张顺”

而在“抢鱼打张顺”一图中(图4),李逵正从岸边跳向小船,划船的张顺即将用篙将船划离江岸。图像右上角的三艘渔船、图像左上角的巨石背后以及古树底下,都有围观李逵与张顺打架的看客,唯独宋江、戴宗二人急匆匆赶向始发地,其中更靠近岸边的人张开双臂,右侧手掌冲向李逵与张顺打斗的方向。此时,李逵正左手伸出、右手握拳,大跨步迈向张顺的渔船,一副气势汹汹、与后者决一雌雄之形状,隐喻了他的粗鲁。且看图像中的宋江或戴宗的“手掌冲向李逵与张顺打斗的方向”,这一表示“阻止性”动作在语言文本中并没有相关语象。《水浒传》所叙写的是,在李逵与张顺二人“已翻在江里”时,宋江和戴宗才赶到岸边“叫苦”。由此可见,图像制作者的“无中生有”,实则是以结果(阻止性动作)换喻出了原因(李逵的“蛮”)。这说明图像换喻修辞比隐喻修辞更加隐蔽,因为它需要观众更为耐心地去发现图像的蛛丝马迹,并在“图说”的整体语境中联想与图像相关的喻意。诚如罗兰·巴特所分析的那样,鉴于“Panzani”品牌的意大利面广告海报使用了黄色、绿色和红色,与意大利国旗的颜色相同,所以图像在此是以这三种颜色换喻“意大利特色”(Italianicity)①Roland Barthes,Image Music Text,London:Fontana Press,1977,pp.34-35.需要说明的是,罗兰·巴特的《图像修辞学》收录于《显义与晦义》(怀宇译,百花文艺出版社2005年版),但翻译得稍显晦涩,读者不妨阅读这篇论文的英译本或者原文。,如若忽视广告图像的颜色组合,受众根本无法释读出这一换喻的深层意义。

历时地看,明末的杨定见本《出像评点忠义水浒全书》,在图像修辞手段的运用上,较之明朝中期的双峰堂刻本更为丰富,其效果也更加显著:不仅显现出了无形的“粗鲁”,还显现出了鲁达与李逵粗鲁中的精微差异。②现代“水浒”影视剧具备鲜明的技术优势,这就使得它们在图像修辞方面更加得心应手。由于本文主要讨论以插图、绣像为代表的手绘图像,所以,关于“水浒”机绘图像、数绘图像中的修辞问题,我们将另文专题探讨。因为早期“水浒”图像皆位于“上图下文式”插图本书籍之中,插图的面积仅约占版面的三分之一,狭小的物质性空间限制了图像制作者。“全图”类“水浒”插图面积则占据整个书籍版面,这就极大激发了画工与刻工的创作,他们愈加自由地运用修辞手段,进而更充分地显现人物性格。因此,隐喻与换喻可视为两种基本的图像修辞③有学者将图像修辞视为文学的“例证”,因为图像不仅仅显现语象“完美相似物”,即无编码“外延信息”,更是在编码“内涵信息”方面下足了功夫。参见赵宪章:《诗歌的图像修辞及其符号表征》,《中国社会科学》2016年第1期。。

三、性格图像的程式化

我们知道,“形似”与“写意”、“程式化”与“个性化”,是两对常见的美学范畴,与“形似”为人诟病的命运相似④高居翰的中国绘画史研究发现,那些“曾是宋代早期大师们辛勤获得的用以达到再现目的的手段”,“都是文人画家所不介意的,并被指责为职业画家所掌握的技能”,而且“再现技巧”被打入冷宫的同时,还被批评家们斥之为“形似”。可以说,尽管“这些手段恰恰推动了诗意画的全面兴盛”,但却是以牺牲图像再现世界原型为代价的。参见高居翰:《诗之旅:中国与日本的诗意绘画》,洪再新、高士明、高昕丹译,生活·读书·新知三联书店2012年版,第7-8页。,图像的程式化也同样饱受非议。无论是明代福建建阳地区拙朴的“上图下文式”插图,还是众多的“水浒”绣像,普遍存在程式化倾向,而非个别案例。纵使图像制作者竭其所能,运用更为丰富的修辞手段,也难逃批评家的数落。如果暂且不去顾及制作者成像技术的粗糙、失误与程式⑤图像造型的程式化,确实与成像技术有莫大的关系。例如,山东潍县年画就有刻画人物的口诀,“年画得要好,头大身子小,不要一个眼,十分八分才凑巧”(参见谢昌一:《潍县年画口诀札记》,《美术》1962年第3期)。杨柳青年画对不同类型的人物刻画,有着更为详细的技法口诀——“画贵者像诀:双眉入鬓,两目精神,动作平稳,方是贵人”,“画寒士像诀:头小额窄,口小耳薄,垂眉促肩,两脚如颇”,诸如此类(详见《杨柳青年画制作口诀》,“天津年画张官方网站”(http://www.nianhuazhang.com/1028.html,2020年4月6日访问)。这一问题并非本文的主题,我们将另文探讨。,那么,“集体无意识”的原型间接影响到图像制作者的“主题先行”;而“水浒”好汉性格的类型化则直接导致了图像显现的程式化。

“类型”实质上涉及认识论,荣格的“心理类型学”研究,曾将这一问题的学术史上溯至古希腊时期“唯名论”与“唯实论”的对立,甚至更为久远的诺斯替教。⑥荣格:《心理类型学》,吴康、丁传林、赵善华译,华岳文艺出版社1989年版,第24-25页。在这部文学经典的接受史中,不止一位读者认为《水浒传》是给“一百八人作列传”⑦金圣叹指出:“《水浒传》一个人出来,分明便是一篇列传。”参见金圣叹:《读第五才子书法》,陆林辑校:《金圣叹全集》第3卷,凤凰出版社2008年版,第30页。此外,清人王仕云也说:“《水浒》一书七十回,为一百八人作列传。”参见《第五才子水浒序》,马蹄疾编:《水浒资料汇编》,中华书局1977年版,第40页。。“列传”乃史书文体之一,基本含义是“叙列人臣事迹,令可传于后世”,张守节补充道:“其人行迹可序列,故云列传。”⑧司马迁:《史记》第7卷,中华书局2014年版,第2581页。进而言之,列传的写作不仅是以个人更以类型为划分单位,因为“刺客列传”“游侠列传”“酷吏列传”与“滑稽列传”等,各自书写的人物类型显然不同。所以,《水浒传》作为“侠义小说”的源头以及“英雄传奇小说”的代表,其中的人物必然具备英雄侠客相对稳定、主要的性格特征,如仗义、守信、英勇等。换言之,“水浒”好汉性格的类型化,反映了人们对于“英雄侠客”的“集体无意识”。

我们不妨首先考察图像制作者的这一“集体无意识”。众所周知,宋元话本与小说的关系密切,称前者为“小说史上的一大变迁”(鲁迅语)并不为过。此外,学界还有一个共识,即在话本盛行的宋代,“朴刀”“杆棒”早已是常见的两大小说主题,分别对应《史记》的“游侠、刺客之流”①康来新:《发迹变泰——宋人小说学论稿》,大安出版社1996年版,第6-7页。《醉翁谈录》记载了灵怪、烟粉、传奇、公案、朴刀、捍棒、妖术、神仙等八个小说主题(参见罗烨:《醉翁谈录》,古典文学出版社1957年版,第3页),吴自牧的《梦粱录》、耐得翁的《都城纪胜》等宋人笔记,也记载了当时常见的小说主题,只不过稍有出入。。可见,给英雄侠客立传滥觞于司马氏,这不但作为一种传统延续在历史叙事之中,更是文学叙事所津津乐道的话题。尽管魏晋至唐五代期间的侠客还稍带些仙术本领,但随着宋元小说分类的明晰化,“路见不平,拔刀相助”的侠客信条开始凸显。在明清两朝,《水浒传》中的英雄人物则将“勇侠”“粗豪”式的核心性格确定了下来。②鲁迅:《中国小说的历史的变迁》,《鲁迅全集》第9卷,人民文学出版社2005年版,第278页;曹亦冰:《侠义公案小说史》,浙江古籍出版社1998年版,第35页、第68页、第121页。简言之,经过文学与历史的反复演绎,英雄侠客的原型逐渐形成,直至今日,一提到英雄侠客,读者都会立刻联想起他们这一类人物的普遍性格,即“路见不平,拔刀相助”的见义勇为、粗犷与豪迈。

作为小说成像的中介,“水浒”画家和刻工的身份极其特殊——他们不仅是胸怀“英雄侠客”原型的图像制作者,还同时是《水浒传》的文学读者。“阅读一个人物就是在阅读中想象与创造一个角色(character)”③Andrew Bennett and Nicholas Royle,An Introduction to Literature Criticism and Theory,London:Pearson Education Limited,2004,p.67.亦可参阅此书的中译本(《关键词:文学、批评与理论导论》,汪正龙等译,广西师范大学出版社2007年版,第65页),只是译文有所出入。,所以,图像制作者不顾及具体的“水浒”人物性格,而是“主题先行”地绘就图像,显然更多地受到了英雄侠客原型的影响。例如今人叶雄所绘的《水浒一百零八将图》,“黑旋风”李逵手持双斧,怒目圆睁、张开大口,正大跨步地向前冲杀。仔细释读其面部表情的话,我们便会发现:画家为了再现李逵冲杀时的神情,以细线勾勒后者发出呐喊声音的嘴型;同时,与发出呐喊相匹配的是紧缩的双眉、睁大的眼睛,特别是三条竖短线,以及由眉心向眉梢自下而上倾斜的眉毛,写满了李逵的愤怒、搏杀时的粗犷与不顾危险的豪迈。但奇怪的是,鲁智深的造像如出一辙,唯一却无关紧要的不同之处在于,鲁达的眉毛在眉梢处有明显向下的走势。如果作者将鲁达的面部表情与李逵对换,并去掉后者的头发与帽饰,其实二者容貌并无多少差异。这就说明,叶雄的潜意识认为,处于搏杀状态中的英雄侠客,他们粗犷与豪迈的性格就应该显现为这般图像,程式化的倾向也就不言而喻了。

可以说,英雄侠客的原型只是潜意识地影响图像制作者,而导致图像显现程式化的直接原因,则在于“水浒”人物性格的类型化。尽管金圣叹称《水浒传》“把一百八个人性格,都写出来”,但实际上,能够给我们留下深刻印象的,只有宋江、李逵、鲁智深、林冲、阮小七,等等;像孟康、马麟、侯健、郑天寿等,则难以勾起读者的回忆。④比如《水浒人物之最》(马幼垣著,生活·读书·新知三联书店2006年版)一书,仅有25个“水浒”人物出现,一大批性格并不鲜明的人物“落选”。张恨水的《水浒人物论赞》,以及孟超撰文,张光宇绘图的《水泊梁山英雄谱》同样如此,后者仅有34个人物“入选”。近年来,南京大学的苗怀明教授也在陆续写作“水浒人物杂谈”,其中所选择的人物性格也都相对鲜明。导致这些现象的根本原因在于,大量的“水浒”人物性格并不能给人深刻印象。

我们姑且仍以鲁达、李逵为例,简单描述“水浒”人物性格的类型化。首先来看他们的“性情”,因为无论怎样劝说,卖酒的汉子就是不卖酒给他,鲁达最终粗鲁地殴打了卖酒人。李逵则是发现自己正在被焦挺“观看”,便动手打后者。其次,若要论“气质”,二者都具备“胆汁质”的特征,金圣叹还不止一次评点并赞叹鲁达“爽直”,以及李逵的“天真烂漫”。再次,就“形状”而言,鲁达是“面圆耳大,鼻直口方,腮边一部貉貚胡须,身长八尺,腰阔十围”,迥异于李逵狰狞与丑陋的长相。最后,论“声口”的话,鲁达一方面虚张声势、以威吓的语气表达自己,例如他为了急于同史进喝酒,把围观李忠卖艺的人群“一推一交”,并骂“这厮们夹着屁眼撒开!不去的,洒家便打”;另一方面,五台山长老教训其破戒喝酒时,鲁达以心悦诚服的语气回答“不敢,不敢”。李逵与鲁达相似,既有愤怒地反对招安——“招安,招甚鸟安!”也会以得意的声调向梁山好汉介绍自己刚刚结识的汤隆。简言之,除了“形状”方面的差距较大之外,二者的其他性格要素需要仔细分辨才能得以厘清,更重要的是,他们的性格塑造都属于简单的二重组合。

按照刘再复的观点,处于“人物性格化的展示阶段”的《水浒传》,其人物性格是典型的“向心型模式”。尽管鲁达与李逵算得上《水浒传》中性格比较鲜明的人物形象,但他们都属于“性格二重因素的简单组合”,并没有“展示人物性格深层结构中的矛盾拼搏的动态内容”。①刘再复:《性格组合论》,中国人民大学出版社2009年版,第25页、第101-103页。需要说明的是,本文关于《水浒传》人物性格类型化的分析,参考了刘再复的观点。换言之,像这种性格因素的组合,理论上存在无数种可能,读者根本无法将其全部记住。但是,在《水浒传》人物性格之间的相似之处过多、相异之处甚少的整体环境中,鲁达的“粗中有细”,以及李逵的“可爱的粗鲁”(例如李逵下井救柴进时,仍担心宋江等人“割断了绳索”)已经属于少有的“差异性”存在,也就很容易为读者所认识了。更多的人物性格或者只有某一个因素,或者与其他人物性格模糊难辨,不仅根本不存在性格的内在矛盾,甚至连简单的二重组合都谈不上。《水浒传》人物性格类型化的文学形式,导致他们湮没于读者的视野之中,否则便难以解释为何读者不能完全记住每位“水浒”好汉的性格。

一方面,由于“水浒”人物性格仅仅是“二重因素的简单组合”,所以要么是某一重因素更为侧重,要么就是两重因素构成并列关系,像鲁达、李逵这样,便属于第一种情况,即前者侧重粗枝大叶,后者则侧重鲁莽;另一方面,又因为《水浒传》的人物性格缺乏“断裂”,即深层的内在矛盾,所以鲜有表现出内心世界的动荡与挣扎,英雄好汉的性格也就流于简单的二重组合。鉴于“水浒”人物图像先天缺乏全面展示性格二重组合所必需的时间,因此只能显现出某一重性格因素。例如陈洪绶、叶雄等人的“水浒”绣像,特别是前文所分析的李逵图像,仅显现出性格的某一主要因素,粗鲁或者暴力,却没有可爱的一面;戴敦邦曾画有李逵装扮成哑童的绣像,也只是显现出其可爱,并不见性格中的暴力因素。

总之,文学中的英雄侠客原型由来已久,并且特别流行于民间文化,这体现了人们对现实的不满,以及对“乌托邦”生活的憧憬。②关于侠客这一文化现象,余英时的《侠与中国文化》值得一读。参见余英时:《中国文化史通释》,生活·读书·新知三联书店2012年版,第237-319页。就此而言,显现在书籍插图、连环画、年画中的“水浒”图像,可视为读者对英雄经久不衰的“图像崇拜”。更重要的是,不同于文人读者在案头长时间的耐心咂摸,就像金圣叹对每一个人物的细致评点那样,普通大众或许更热衷以直观的图像形式接受《水浒传》,特别是在当今的“图像时代”,影视剧的诱惑力大大超过了《水浒传》的“白纸黑字”。因此,我们探讨文学人物性格的图像显现问题,或者说参照图像研究文学,不仅有可能拓宽传统的“水浒学”论域,对于反思当下的文学与图像关系也具有某种借鉴意义。