生前预嘱和病情告知对癌症患者心理的影响*

2020-07-17孙泽远代雨岑万方芳王洋洋高琳娜陈慧平

孙泽远 代雨岑 万方芳 王洋洋 高琳娜 李 静 陈慧平

随着我国平均寿命的延长,恶性肿瘤的发病率迅速攀升[1]。其不仅给患者本人带来了巨大的痛苦[2],还为其家庭及国家医保体系带来了沉重的负担[3]。因此,寻找全面、有效的治疗模式迫在眉睫。在药物、手术等治疗手段飞速发展的同时,研究者们发现癌症患者的焦虑、抑郁和心理痛苦等不良心理状态对于其康复有着重要的意义[4-5]。其中,心理痛苦为近年来的新兴概念,美国国立综合癌症网(National Comprehensive Cancer Network,NCCN)将其定义为:“各类原因引起的不愉快的情绪体验,包括心理(认知、行为、情感)、精神和社会的体验”[6]。

在临床工作中,医务人员发现对于病情告知、生前预嘱等伦理因素的决策与应对常常十分棘手。病情告知是指医护人员完整地告知患者本人有关疾病的诊断、治疗手段、可能的预后等内容。我国虽有法律明确规定患者享有知情权,但对于癌症患者(尤其是初诊即为晚期或预后不良的患者),目前广泛采用的告知模式是由医生将真实病情告知家属,之后由家属选择告知患者的方式,而家属通常会选择隐瞒真实病情[7]。生前预嘱(living will)是患者对终末阶段医疗手段的预先安排,它贯穿于生命的全过程,患者可以在生命的任何阶段(包括健康状态、疾病状态和生命终末期)通过签署生前预嘱表达本人意愿,说明在不可治愈的伤病末期或临终时使用或不使用包括心肺复苏、呼吸机等一系列生命支持系统的治疗[8]。在癌症患者群体中,生前预嘱常常被视为不必要甚至会消极影响患者心态的行为,生前预嘱已在许多国家和地区被相应法律承认并得到履行,但我国相关工作的开展尚处于萌芽阶段。

目前针对病情告知及生前预嘱的研究主要着眼于医护人员对此类因素的态度[9-10],尚无研究能够明确体现此类因素对于癌症患者心理状态的影响,临床实践中此类问题的解决主要依赖医护人员及家属的固有印象[11]。因此,本研究立足于我国的文化背景及医疗环境,初步探究病情告知与生前预嘱两个伦理因素与癌症患者心理状态的关系,也将尝试探寻癌症患者心理状态的其他影响因素。本研究通过了四川大学华西医院生物医学伦理委员会审查。

1 对象与方法

1.1 研究对象

样本来源于2019年3月至9月在四川大学华西医院肿瘤中心住院治疗的肿瘤患者。纳入标准:经病理检验确诊的肿瘤患者(不受肿瘤类型限制)。排除标准:(1)患者或(和)其代理人不愿接受调查;(2)患者有既往精神类疾病史,脑器质性疾病史及相关遗传史;(3)在过去3个月内曾进行任何形式的心理干预;(4)处于神志不清、言语表达不准确等无法完成调查的生理和精神状态。

1.2 研究方法

1.3 研究工具

1.3.1 心理评估量表

本研究采用焦虑自评量表(self-rating anxiety scale,SAS)、患者健康问卷-9(patient health questionnaire 9,PHQ-9)及心理痛苦温度计(distress thermometer,DT)评估研究对象的心理状态。DT是NCCN推荐的用于快速测量心理痛苦度的标准化量表,其基本内容是从0(无痛苦)到10(极度痛苦)的单一条目量表。有研究证明本量表可准确评估患者心理困境并指导临床及时进行心理干预[13]。虽然其引入中国时间尚短,但有充分证据证明适用于中国癌症患者[14]。

1.3.2 自制一般情况问卷及家属问卷

本研究采用自制问卷记录患者的生理学信息及社会学信息。问卷包含患者所患肿瘤所属系统、病理分期、年龄、性别、躯体痛苦评分[患者入院时由护理团队使用数字评价量表(numerical rating scale,NRS)进行评估,0分定义为无疼痛,10分定义为疼痛难忍]、受教育程度等内容。在病情告知方面,问卷将部分隐瞒患者病情(如隐瞒病理分期、可能的预后等)定义为不完全告知,反之则为完全告知;生前预嘱方面则将患者本人表达过对疾病末期的诊疗手段(如是否采用呼吸机等生命支持手段)的意见定义为有生前预嘱,反之定义为无生前预嘱。

1.4 数据录入与分析

根据电子病历系统资料以及自制问卷,并结合SAS、PHQ-9、DT的评分结果,采用SPSS 21.0分析软件对数据进行独立样本t检验以及以肿瘤患者焦虑、抑郁、心理痛苦为因变量,进行二分类Logistic逐步回归(向后LR)。将SAS评分≥60分定义为“焦虑”存在[15],将PHQ-9评分≥5分定义为“抑郁”存在,将DT评分≥5分定义为“心理痛苦”存在[16]。由于在危险因素较少时宜纳入全部变量,采用逐步回归方法,进行多因素Logistic 回归分析,自动筛选有意义的变量,不随意舍弃单因素分析无统计意义的自变量[17],故分别以抑郁、焦虑、心理痛苦为因变量,以所有相关因素作为自变量,进行逐步(向后LR)二分类Logistic回归分析,以双侧P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 肿瘤患者的一般情况

研究最终纳入195例患者,男性116例,女性79例,平均年龄(55.29±11.74)岁, NRS均分(0.30±0.88)。其一般情况见表1,包括社会人口学特征及临床相关信息。其中,不完全告知组男性21例,女性15例,平均年龄(54.61±15.65)岁;完全告知组男性95例,女性64例,平均年龄(55.45±10.72)岁;有生前预嘱组男性8例,女性11例,平均年龄(55.58±14.24)岁;无生前预嘱组男性108例,女性68例,平均年龄(55.26±11.49)岁。见表1。

表1 肿瘤患者一般情况

2.2 肿瘤患者的心理情况

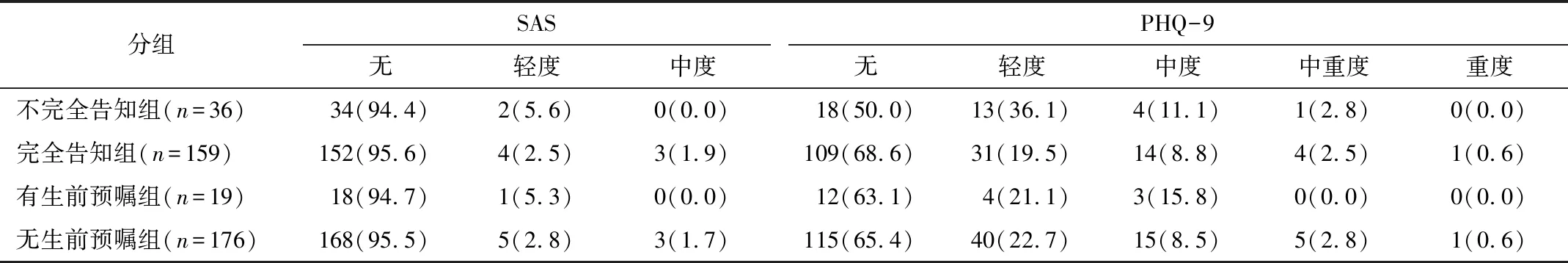

195例肿瘤患者存在不同程度的抑郁和焦虑表现,具体情况见表2,其中,不完全告知组36例,有2例(5.6%)患者有轻度焦虑;有18例患者有抑郁情绪,轻、中、中重度抑郁分别为13例(36.1%)、4例(11.1%)、1例(2.8%)。完全告知组159例,有7例患者有焦虑情绪,轻、中度焦虑分别为4例(2.5%)、3例(1.9%)例;有50例患者有抑郁情绪,轻、中、中重、重度抑郁分别为31例(19.5%)、14例(8.8%)、4例(2.5%)、1例(0.6%)。有生前预嘱组19例,有轻度焦虑1例(5.3%);有7例患者有抑郁情绪,轻、中度抑郁分别为4例(21.1%)、 3例(15.8%)。无生前预嘱组176例,有8例患者有焦虑情绪,轻、中度焦虑分别为5例(2.8%)、3例(1.7%);有61例患者有抑郁情绪,轻、中、中重、重度抑郁分别为40例(22.7%)、15例(8.5%)、5例(2.8%)、1例(0.6%)。

表2 肿瘤患者焦虑与抑郁情况[n(%)]

患者分别按是否有病情告知及生前预嘱分组的各量表得分情况见表3、表4。独立样本t检验结果显示完全告知病情组与不完全告知病情组各量表之间的差异无统计学意义(P>0.05),不完全告知组评分与完全告知组患者焦虑水平、抑郁水平、心理痛苦度无明显差异;有生前预嘱组与无生前预嘱组各量表之间的差异无统计学意义(P>0.05)。

表3 病情告知对心理的影响分)

表4 生前预嘱对心理的影响分)

2.3 对于影响患者心理因素的Logistic回归研究

以焦虑为因变量的Logistic回归未得到有统计学差异的因素,见表5。以抑郁为因变量的回归显示:性别、病情告知情况、躯体痛苦评分具有统计学差异,为肿瘤患者抑郁的影响因素。女性患者抑郁阳性率高于男性的患者(OR=1.957,95%CI=1.050~3.646);被不完全告知病情的患者抑郁阳性率高于被完全告知病情的患者(OR=2.157,95%CI=1.011~4.601);躯体痛苦评分与抑郁呈正相关(OR=1.598,95%CI=1.112~2.296),见表6。以心理痛苦为因变量的Logistic回归结果显示:躯体痛苦评分具有统计学差异,躯体痛苦评分与心理痛苦呈正相关(OR=1.586,95%CI=1.111~2.265),见表7。

表5 影响肿瘤患者焦虑的多因素回归分析

表6 影响肿瘤患者抑郁的多因素回归分析

表7 影响肿瘤患者心理痛苦的多因素回归分析

3 讨论

本次研究发现生前预嘱对于肿瘤患者的心理状态没有明显影响;完全的病情告知对患者有一定积极影响,是抑郁的保护因素;肿瘤患者躯体痛苦与抑郁及心理痛苦呈正相关,基本符合试验预期。与国外的一些结果相比,Marron等[18]在患癌儿童人群中进行队列研究发现其预后与是否知情无关,而Kissane等[12,19]在妇科癌症高危人群长期随访得出的结论则相反(患者知情程度与患者抑郁、焦虑和心理痛苦程度均呈负相关);与中国有相似东方文化的韩国[11]、日本[20]进行的研究与本次研究得出的结论相似。笔者认为被完全告知病情的患者更了解自身身体状况,进而对心理状况进行调整,这可能是相较于不完全清楚病情患者更少发生抑郁情况的原因之一,值得在后续研究中继续探讨其中关系。

虽然国外对于生前预嘱和病情告知的作用没有定论,但许多学者都认为不同国家、不同文化下各种人群对于癌症这种重大疾病以及作为一种临床结局的“死亡”的认识和态度不同,各国法律对于知情权的规定和卫生人员对于知情同意的执行程度不同,这些因素都影响了病情告知和生前预嘱为代表的伦理因素对于癌症患者心理状态的作用[21]。目前我国居民对于告知癌症患者真实病情依然有较大的抵触情绪,已有研究发现我国有告知患者本人病情则患者必然接受不了从而崩溃的刻板印象[22],所以在癌症患者中进行横断面研究难以进行知情与非知情比例合适的配对t检验。生前预嘱作为一种2010年引入我国的缓和医疗形式,传播范围较局限,本次调查中患者几乎不了解生前预嘱,也符合在各地小范围的调查结果[23]。此外,影响本次研究结果的原因还有对于“心理问题”的回避,或可理解为大众对于心理疾病的“病耻感”[24],也可能使本研究中调查得到的抑郁、焦虑以及心理痛苦的评分偏低。

3.1 影响患者心理的多种因素

很多研究都发现不同性别的患者面对不同癌症的应对方式和心理状态迥然[25-26],与本研究得出的结论相同。男性相比于女性更愿意展示自己“坚强”的一面,故在未诊断癌症时更多采取掩饰和回避的态度,但一旦确诊则更多采取积极应对的态度,有利于减轻心理压力,益于癌症的治疗;而女性更多采取相对消极的态度,尤其是在与其外观形象相关的乳腺癌患者和与其生殖功能相关的妇科肿瘤患者群体,这与这些患者群体中焦虑、抑郁阳性率较高不无关系。

本次研究发现多种因素(病种、教育程度、年龄等)都会影响患者心理状态,但它们并不能成为抑郁或焦虑的独立危险因素。患者情绪的变化还与躯体疼痛有关,肿瘤并发的躯体疼痛是持续多变的,并很可能会对患者的心理状况产生影响,加重其心理痛苦或诱发焦虑或抑郁。有研究表明患者得知自己患有绝症后心态有规律的变化[27]:库伯勒-罗丝模型(Kübler-Ross model)描述了包括震惊期、否认期、抑郁期、反对独立期(又译作“讨价还价期”和“讨论期”)和适应期的5个独立阶段。而本次研究作为横断面研究,将调查时间的患者心理状态作为一个动态变化指标的唯一取值确实存在偏差。

3.2 病情告知和生前预嘱的临床应用

本文结果为肿瘤患者的病情告知提供了一定的思路,总体上应遵循“结合实际、因人而异、方式恰当”的原则。首先就告知时机而言,患者和家属存在分歧,多数患者希望能够尽早得知真实病情,而多数家属则出于对患者的担忧和保护心理倾向于晚告知[28]。由于本文发现完全告知病情是患者抑郁的保护因素,故建议在充分考虑患者实际情况如心理承受能力、病情严重程度等基础上,尽早告知病情。其次就病情告知的程度而言,主要存在完全告知和不完全告知之分,后者又可分为存在部分隐瞒或存在部分欺骗两种情况。尽管1993年世界卫生组织提出的癌症告知的策略中就曾明文规定不能欺骗患者,但在我国此类现象仍较为常见[29]。建议可采用循序渐进,充分铺垫的方式逐步告知患者真实病情,这既是对患者知情权的尊重也考虑到患者的承受力。最后就告知技巧而言,告知前可采用量表对患者的心理状态和情绪状况等进行评估[30],若评估结果较好,则综合考虑时机和程度告知病情发展情况;告知时应注意语言的技巧,采用患者相对更容易接受的方式,争取做到既真实又委婉。此外,在临床的告知工作中应当注意到的是生前预嘱作为一个与生命质量下降、意识丧失和生命终末阶段相关的行为,应当在患者基本健康或与病情告知间隔较长而患者情绪基本稳定的时候进行,以免造成误会并为临床工作者和患者家庭带来不必要的麻烦。

3.3 优势和不足

国内的肿瘤心理学总体落后于世界前沿水平,目前的研究也大多还侧重于对国外量表的引进测试[31]、对癌症患者进行辅助性心理干预[32],对于癌症患者心理痛苦的研究很少。本次研究面向癌症患者这一特殊群体,且将国内几乎没有在临床层面研究的伦理因素作为研究自变量的在国内当属首次。为了使对患者心理状态的测量更加准确,本次研究在预试验时尝试过包括症状自评量表、抑郁自评量表等多种心理学量表,研究人员在预试验过程中发现其他量表存在包括篇幅过长,不适合一般情况较差的癌症患者作答;问卷对答卷人理解能力要求过高,无法保证量表的完成度等缺陷。而本试验采用的SAS、PHQ-9和DT这三种量表在统一培训的研究人员操作下,可以在15分钟~20分钟内完成对1名癌症患者的调查。

本次研究也有一些不足之处。首先作为一个全国大学生创新训练计划的国家级项目,本次研究的经费、研究时限、研究人员数量有限,只能进行小规模的横断面研究,样本量较小,可能无法代表肿瘤中心患者的总体情况。危重或病情波动的患者难以对本研究应答,故本研究可能有一定的应答偏倚。此外,研究人员还与四川大学华西第四医院姑息医学科病房进行了合作,对在该病房住院治疗的特殊患者群体开展类似研究,以期在缓和医疗的普及和我国肿瘤心理学发展上做出贡献,改善我国癌症患者的心理状态,使其获得更好的生存状态和治疗效果。