从“平衡术”到“他者”之思:列维-斯特劳斯的民族志书写

2020-07-16刘超

刘超

主持人语:本期本栏目推出的3篇论文主题分别聚焦于文本分析、海岛人类学、国内民族医学的文献及走向梳理。几位作者都是研究生,他们执着于研究,也敢于探索。3篇论文各有新意。列维-斯特劳斯名声如雷贯耳,但对他的文本的仔细分析在国内学界十分少见;而关于国内民族医学的研究,过往的文献经常过于形而下,学理性不足,本栏目推出的这篇文章比较全面地做了梳理,同时也有理论探讨以及对该领域的前景和走向所作的前瞻;海岛人类学也是近些年来有些讨论的课题,但是值得关注的是,作为一个范畴,海岛人类学如何定义,究竟所有在海岛上所作的民族志都可称为海岛人类学,还是应改该有特定的内涵与外延?相信作者会给我们答复。——范 可

摘 要:回到民族志文本本身是认识列维-斯特劳斯结构人类学的关键。在他看来,野蛮人有自己独特的“平衡术”。野蛮人对社会均衡追求的独特方式,不同于现代文明社会运用科学思维维护社会稳定平衡的路径——恒长性替换变动性,他们用来自心灵深处的感知维续着野性思维的运作,而科学与野性两种思维深处接续的正是列维-斯特劳斯结构主义的深层逻辑。两种思维无先后顺序,而是并行于现实时空;无孰优孰劣,而应弥合。在这弥合背后映射的则是人类学研究取向的亟待转换与“他者”之思。

关键词:“平衡术”;野性思维;现代科学思维;结构主义;“他者”

中图分类号:C95 - 0文献标识码:A文章编号:1674 - 621X(2020)04 - 0055 - 08

结构主义被誉为20世纪唯一的原创性社会科学范式[1]。创始人列维-斯特劳斯(Claude Levi - Strauss)将索绪尔(Ferdinand de Saussure)的普通语言学与布拉格音位学派的思想融入人类学、社会学领域内部,形成了一场“哥白尼—伽利略式革命”。结构人类学认为,获取的田野材料不应简单堆积和描绘,理论的构建亦不应凭空建造如空中楼阁,从田野到理论的过程需要深度挖掘、理论思考,从无序到有序,从复杂到简单,从浅层到深层,逐步认识潜藏于内的结构性内涵。因此,人类学认识的关键不再是浮于表面的社会关系或实体本身,而是寓居其下,难以认识的深层模式,也可以说,是一种心智结构。这种对人类普同心性的追求,成为列氏一生充满创造力的源泉。

但是,当前有关列维-斯特劳斯思想的探讨却有着重思想而轻文本的倾向,往往悬浮于思想的云端展开哲学的探讨或者美学的比较,而忽略了列氏早期民族志文本的解读。尽管结构人类学有着多学科交叉的背景,但人類学本身作为一种立基于田野资料之上的学科,对某一思想的全面认识需要从具体的民族志文本出发,进入情境与过程之中,进而才能理解人类学家系统化与普同性思想的构建。因此,从浅层到深层,从田野到理论的过程,不仅是结构人类学建构的关键,同样也是我们认识完整的列氏思想的关键。基于此,本文将通过对列维-斯特劳斯早期的民族志文本《忧郁的热带》进行解读,结合其后语言学方法的运用与人类心智结构的探讨,来看列氏早期田野文本同中后期结构人类学思想的连贯性与一致性,以及列氏思想线索背后映射的人类学发展方向。

一、心灵的幻梦:野蛮人的“平衡术”

“一个社会的幻觉,一个社会热烈贪心地要找一种象征的手法来表达出那个社会可能或可以拥有的制度,但是因其利益和迷信的阻碍而无法拥有”[2]238。

(一)均衡而非对称的迷人脸画

身居巴西内陆的印第安人部族卡都卫欧族(Caduveo)1中的姆巴雅人(Mbaya)2,他们喜爱在脸部和身体上作画,奇特的图案遍布于面部,像是某种语言,又类似于某种符号。他们的构图技巧高超,画的时候可从某一角落开始,自然的结束,从不修改,构图均衡却不对称。自称“智力是新石器时代的”列维-斯特劳斯于20世纪三四十年代深入巴西内陆高原和雨林地区对原始印第安部族展开田野调查,已然支离破碎的巴西原始部族,印第安人难觅踪迹。列氏想尽办法收集原始土著的资料,其中就包括姆巴雅人的“脸画”,他让她们(主要是女性)画在白纸上。卡都卫欧族妇女不会因为面对一片白纸而不知从何画起,这表示她们的艺术并不需要依附于人脸的轮廓上面[2]215 - 238。神秘的脸画吸引着外来者做出多样的解释,却又难以达致真实,因为卡都卫欧族人也无法解释为何她们喜爱如此装束——均衡却非对称的花样线条绘于面部。

在列氏看来,这是野蛮人追求制度均衡的外在表征,是一种心灵的幻梦。对有着世袭阶级划分的姆巴雅人而言,社会内部高度隔离。顶端为贵族,包含传统世袭的大贵族与个别的新贵;之后为武士,需要进行加入仪式;最底层为查马可可人奴隶或者其他多种来源的农奴。阶级之间难以进行通婚,高层的姆巴雅人最怕同地位较低的人通婚。因此,种姓阶级的高度隔离及严格的内婚习俗,加上整个社会阶层高低划分愈来愈细,要找到符合集体生活的种种需要的结婚对象一定是愈来愈困难[2]216 - 218。所以社会内部难以团结,难以进行婚姻结合的姆巴雅人进行征战的原因之一即抢夺他族的婴孩进行抚养以延续后代。

姆巴雅人绘于面部的“脸画”。这种奇特的线条与均衡的样式极其接近我们现代社会的扑克牌。对于一张牌而言,它必须是两个对立的伙伴之间可用做对话或对决之用的事物;它还必须是和其他的牌之间有关系,成为一副牌中的一张[2]233。模式同一的脸画同样如此,每一幅脸画同众多脸画处于一种均衡而非对称的状态,它们使用了一种斜向轴上面取得对称的构图法(见图1),这样,母版近似的斜向轴脸画之间就取得了一种统一的均衡状态,一种凸显于姆巴雅人统一整体的均衡状态;斜向轴却非垂直或平行轴的绘制却又显现了群体之间虽均衡,个体角色却非完全对称,即个体角色与身份并非完全一致。

此处,我们可联系到姆巴雅人的阶层划分,强烈的阶层划分之下所构建而成的层内内婚制对姆巴雅社会是一种分明的区隔,一种团结的丧失,群体非均衡到只能抢夺他族的孩童来延续种族的制度。而黄金时代姆巴雅人完善的社会制度,群体的团结,种族的繁兴,依旧是一直停留于姆巴雅人心灵深处自在运作的意指逻辑,它们脱离于先前的外在社会结构而自在形成并运作于姆巴雅人心智结构的深处。面对当前姆巴雅社会的矛盾,却因阶层利益和神话迷信的阻碍而无法实现姆巴雅社会的复兴,先前黄金时代的意指结构如同流动的幻梦,只能通过迷人的脸画来表征社会的均衡。她们化妆的图案是描绘一个无法达成的黄金时代的象形文字图案,她们用化妆来赞颂那个黄金时代,因为她们没有其他符号系统足以负起表达的任务,这个黄金时代的秘密在她们赤裸其身的时候即表露无遗[2]238。

这种黄金时代的象形文字图案,本身均衡却非对称的构图可能仿效了黄金时代存留的某种结构,比如村落的布局,甚或是某种他们见到的殖民者的器具,这些残留并形塑于他们心灵深处的意指结构在矛盾的此刻裸露无遗,成为一种外显的符号,符号的外显又成为姆巴雅人黄金时代心智结构同现时社会制度断裂之间一种新的意指结构的“安慰剂”,是一种均衡或者平衡的达成,更是野蛮人联结自然秩序的平衡法则。

(二)随自然律动的城镇与建筑

这些平衡法则的运行在某些城镇的诞生中同样能够看到。本来空无的空间一天一天地具备城镇的架构;像胚胎细胞的分裂一样,这些地方在转变过程之中渐渐形成各种专业化的群体,各有自己的功能[2]142 - 143。但一个城镇的进展我们不能仅仅看到人类主导的秩序,更应看到隐藏其间的神秘所推动的一种平衡的运作。像是人类不自觉的跟随宇宙的律动,相信同太阳一起行进的方向是好的,表示一种运转的秩序,逆之行进是不好的,表示混乱的诞生,故城镇的发展在很多时候出现了向西发展,东边出现衰败的现象。同样,我们认为南方是温热的,北方是寒冷的;我们向南开窗,我们追随一种来自自然的律动;我们每个人都在自由地做着同样的事,却未发现我们为何如此,同样未发现那最初的动因已然使得这种共同的态度在熔炉中慢慢沉淀,成为我们共同追寻却未发现的神秘秩序。像使城镇由东往西成长,贫富差距沿着东西这根轴两极化[2]144。这样一种自然均衡的落成,在列维-斯特劳斯看来野蛮人是擅长于此并实践于此的,他认为,他们常常能不费吹灰之力,即达到心理的平衡。像是我们上面论述的姆巴雅人的脸画,即通过一种作用于自然人体之上的均衡符号,表征着来自黄金时代的某种“物”,即自然的秩序,黄金时代虽已成为记忆中的残留,但依旧通过表露的脸画稳定着现实社会的矛盾。同样,在缅甸边境的库基人(Kuki)1中也可以看到此种野蛮人的“平衡术”,他们的建筑与其说是建成的,不如说是编成的、织成的;它们没有建筑的压迫感,只有同库基人融为一体的融合感;它们在配合着库基人的生活,不同于我们的某些建筑,却是压制着我们的生存与行动。列维-斯特劳斯这样形容库基人的建筑物:“整个聚落是一项巨型的装饰品,保有活生生的内脏或枝叶所具有的一些性质,这些特质在那些建筑者维持建筑计划的精细要求的原则下,很有技巧地保存了下来。” [2]260

(三)母系社会的男人会所

野蛮人的“平衡术”不单单运用于均衡某种社会裂隙,运用于房屋的建筑,采集与捕猎,抑或某个少女青春期的过渡。它是一种集合的存在,它体现于一个野蛮氏族的社会结构,更体现于原始土著个体从生到死所经历的、成长的、实践的诸种活动之中。

南美波洛洛族(Bororo)2,同样是印第安人部族之一。波洛洛的村落看起来像牛车车辆,轮缘是家庭房屋,轮辐是小路,轮壳则是男人会所[2]265。其中土著文化存在较好的客贾拉村(Kejara),圆形村落接近维美尓侯河(Vermelho),沿河流由东往西方向按圆形村落内部直径将村落划分为两个半族,北半族称为却拉(Cera),南半族称为图加垒(Tugaré),波洛洛族为母系社会(见图2)。

两个半族的形成也相应地建构了婚姻制度,作为母系社会,同母亲同属一个半族男性必须同另一半族的女性结婚。我们可以看到,这样一个村落的半族划分是一种非稳定均衡结构,社会只通过婚姻融合是难以让男性土著达致心理平衡的,因为婚姻角色中,男性是离家到对方半族居住的一个。所以,波洛洛族社会在两个半族划分的直径轴的居中位置,同样也是两个半族区域的居中位置设立男人会所,两个半族的男性成员都可以自由进入,处于青春期的男性要在男人会所过夜,一个男性土著甚至一天中很多时间都在此处。更可得见,一个男性土著追忆青春岁月,抑或想重温在母亲家中的时光,抑或在妻子家中不顺心了,男人会所都是一个处于中间平衡位置的好去处,让区分却又融合的两个半族之间形成一种自然的平衡架构。居中的位置让男性在其中装饰自己、做他们自身感兴趣的事物的同时,一个女孩要自愿地走进男人会所一次,向她未来的丈夫求婚。

二、野蛮与文明:“平衡术”之思维结构

野蛮人的“平衡术”让其处于均衡稳定状态,不管是心灵幻梦中赋予躯体的迷人符号,还是自然中人—物融合的房屋架构,抑或社会结构及个体活动的综合运作,“平衡术”在野蛮人的生活世界中延续并且展开。

(一)文明社会的“平衡术”

对于文明社会而言,社会平衡的获取同野蛮社会是相异的。我们可以对列维-斯特劳斯的民族志文本进一步分析。列氏于1934 - 1937年于圣保罗大学教授社会学。对于圣保罗大学的建立,他如此看待:“有权势的寡头觉得有必要培养一个公民的、俗世的公民意见,来制衡教会与军队的传统影响力以及个人的政治统治。他们才決定要使文化能为更广大的群众所享有,因此创建了圣保罗大学。”[2]117之后,在列氏辞掉圣保罗大学教职后,提前一人返回巴西进行田野调查的路途中,在横越大西洋的轮船上,有一行前往巴拉圭的法国军队,他们把甲板变成练兵场,却完全不在乎船上的其他乘客,船上的人员都坐立不安。而部队主管本人与太太却极为有礼,替别人考虑,但“事实上他们也只是毫无权力而又视界清明的旁观者。他们两人的言语思想与军队的言行形成异常强烈的对比”[2]29 - 30。以上两个田野片段的叙述我们可以看作是列氏所处的文明社会追求均衡状态的例证,两个事件虽发生于不同境况,但都表现出文明社会对平衡的追求并不类似于野蛮人是一种“自生”的过程,而是一种不同利益相互牵制状态下的“人造”过程;不是一种自然视阈下的融通过程,而是不同社会机制运作的替补过程。

而且,列维-斯特劳斯论述了自己从哲学改到人类学的缘由,并谈了自己对哲学——这一集中体现文明社会思想的学科的看法,他认为:“哲学方法不但是一把万能钥匙;它还使人相信,只要做些细微的调整,思想上一切丰富的可能性都可以全部简单化为一个几乎不变的模式。” [2]50列氏认为对于哲学而言,追求智识平衡是如此简单,却留下了枯燥化的倾向。现代文明社会的概念知识不同于野蛮氏族对自然的感知,野蛮人熟悉所处区域中的每一种植物,熟悉它们的枝枝叶叶,甚至它们残渣的用途,对于动物的每一块毛皮、血肉的最好用途它们同样知晓。文明社会追求智识平衡主要在于一种同一性、概念化、准确化、科学化倾向;而野蛮社会追求的智识平衡更多地体现于一种感知性、符号化、变动性的倾向。

所以,我们通过民族志文本的简单分析,就可发现文明社会与野蛮社会对平衡追求的不同,野蛮社会对于“平衡术”的把握更多的是从变动性中追求恒长性;文明社会对于“平衡术”的把握更多的是用恒长性替换了变动性。不管对于野蛮社会还是文明社会而言,平衡性对于人类社会来说都是一种永恒的追求,平衡性的消失必然会造成极大的震动,在列维-斯特劳斯记述中,“在以前成为西斯班尼欧拉,即今日的海地与圣多明各(多米尼加),当地原住民在1492年的总数在10万人左右,1个世纪以后,人口锐减到只剩200人,有些人死于天花及其他身体疾病,但更多人的死因是他们对欧洲文明的恐惧与厌恶” [2]80。一种文明对另一种完全封闭文明的入侵在很多时候是让对方平衡状态瓦解的最好办法,其能快速的让一种文明感受震惊,相应的就是多种平衡状态的紊乱与社会结构的断裂,伴随个体产生的则是严重的疾病与死亡。

那么,造成文明社会与野蛮社会“平衡状态”差异的原因是什么呢?野蛮人是如何掌握“平衡术”且熟练运用的呢?

(二)两种思维的运作

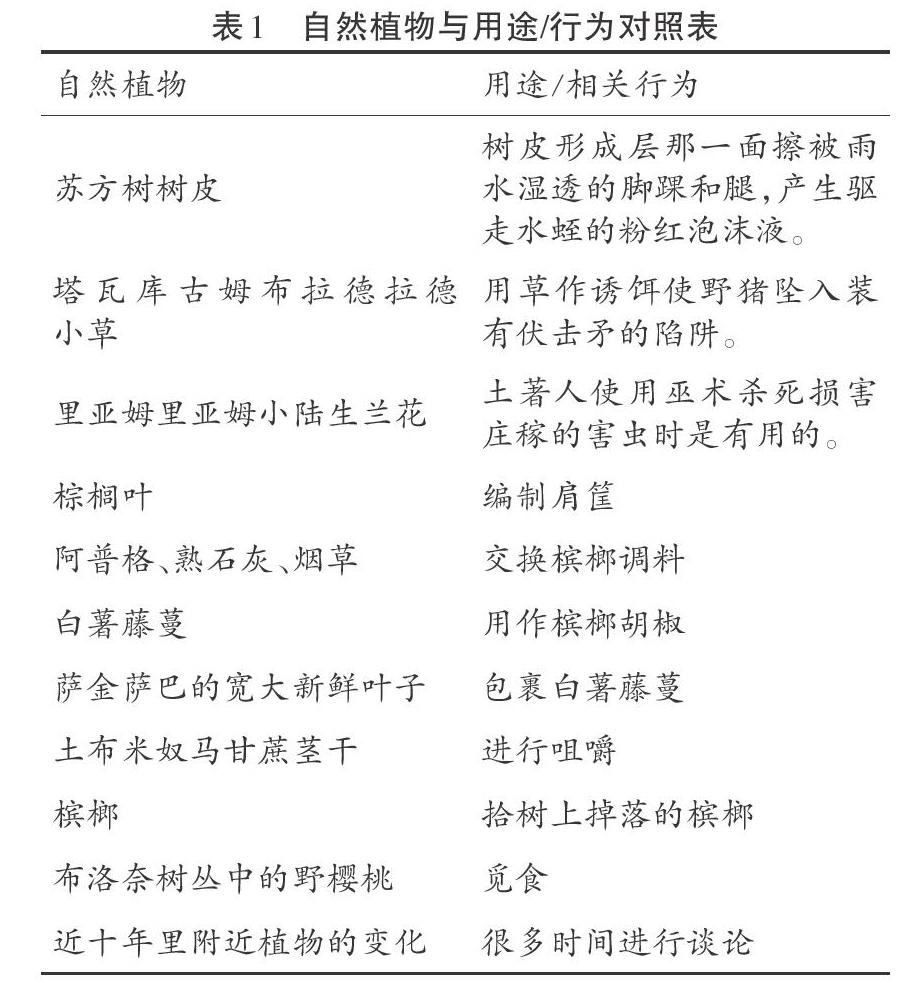

在列维-斯特劳斯看来,文明社会与野蛮社会之间存在巨大断层的原因在于两种不同思维的运作。文明社会占主导地位的是现代科学思维,野蛮社会占主导地位的为野性的思维,也可以说是一种感性的思维或艺术的思维。我们不应把这两种异样的思维对立起来,“应把它们比作获取知识的两种平行的方式,它们在理论的和实用的结果上完全不同”[3]。这样两种平行的思维方式并非独立存在于文明社会或者野蛮社会,而是交叉存在于两种类型的社会中。在列氏看来,两种思维无孰优孰劣,野性思维与现代科学式思维相比一点都不差,并且野蛮社会并非不存在抽象语言,只不过与现代文明社会有所相异而已。我们可以摘取人类学家康克林(Conklin, H.C.)1针对土著居民所记录的某日田野笔记的一部分[4],将可以彰显野性思维的内容绘制成图表进行说明(见表1)。

当日田野活动是康克林跟随原始土著人去临近地区交换槟榔调料,在来往的路途上与当地植物有关的一系列行为。从表中可以看出,对于原始土著人而言,自然植物同他们的生活息息相关,他们生活就是建立于外在自然基础之上。原始土著人生活于一定的小环境之内,对周围环境中存在的自然景象熟悉熟知,深知其中每种植物的各个组成部分,每种植物的特征、功效、用途,他们对每种植物的了解甚至精细到每片叶子和根茎。这些对外在世界的认识逐步形成了系统发展起来的知识。正像斯派克(Speck, F.G.)1所指出的那样,东北部印第安人创立了一门地道的爬虫学,其中每一爬虫属都有各种不同的名称,各个种和变种也都有其他的名称[5]。

野性的思维就如同表中康克林所记录的“小草——诱捕野猪”“苏方树树皮——防止水蛭”“白薯藤蔓——槟榔胡椒”之间的联系,它们从无秩序到有秩序,从断裂到连接,从分离到聚合。本存于自然界中的真实通过原始人对外在探索与追求的感知获得了一种外显的系统化模式,这种多重的系统化模式成为一个封闭的系统,成为一种脱离于“物”的符号,即脱离所指的能指,成为一种潜藏于野蛮人心智内部自在运行的结构,它来源于自然,是一种自然的秩序。故列维-斯特劳斯言之:“动物界和植物界并不是因为它们确实存在而得到利用的,而是因为它们可以提供一种思维模式。”[6]所以在野性思维运作下,野蛮人的“平衡术”追随自然,追随太阳的东升西落,追随某种动物的核心品质成为自己的图腾,追随棕榈树叶的形状编制出多样的扇子,追随“黄金时代”的某种格局成为心中幻梦的均衡力量。

对于现代科学思维而言,文明社会追求的不是一种外在的自然秩序,而是现代系统性科学知识的结构,它不同于野性思维中能指与所指无法完全脱离、词与物处于叠合的状态;现代科学概念完全脱离于具体的所指,自在的交叉、结合、运行于当下时空之中。换句话说,“能指”从词的顺序出发构造事物的顺序[7]。举例而言,像现今高校内教授的桥梁建造技术,从初始的选址、设计、建造等每一步都是科学知识的运作,甚至连其中员工的聘任、预算、团队的合作在今天的文明社会都成为一套概念性的技术,成为彻彻底底脱离具体之物的能指。同时,这些概念性的知识让文明社会追求平衡的路途也更为先进与快速。但是,我们不可否认的是,在某些特定的时空场域内它也成为一种窒息性的结构运作,如福柯(Michel Foucault)对知识的考古,权力、话语对身体造成的微观权力运作,压制了个体的自由,权力谱系的不断增强又让人类难以逃脱[8]。文明社会的人类再也不用像野蛮人那般用巫术的力量祈求部落的安定,只能用造雨的飞机让干旱多时的庄稼获取生長的水源。

三、结构主义:意指逻辑的诞生

在列维-斯特劳斯看来,野性思维与现代科学思维的内部都是结构的运作。列氏如此描述同音位学代表人物雅克布森的关系:“那个时候,我只是一个朴素的结构主义者。我正在搞结构主义,但对其一无所知。雅克布森向我展示了包含着一种学说的著作,这种学说已经融入语言学中,而我却从来没有研究过它。对于我来说,这是一次启蒙。”[9]63作为法国结构主义者,列维-斯特劳斯的思想深受索绪尔的普通语言学以及布拉格音位学派的影响,也可以说,结构主义思想的诞生,重要的理论渊源即来自索绪尔在语言学上的发展及创新。

索绪尔语言学的基本思想涉及能指与所指之间的关系。能指是外在表征的语言符号,它外在表现为字体的字形、说话的音响程度等,所指为语言所反映的事物的概念,具有指涉的涵义[10]。在列维-斯特劳斯、雅克·拉康(Jacques Lacan)等结构主义者看来,能指表达了所指,成为符号外在于所指,能指相对于所指具有优先性。比如我们上面所谈到的康克林田野笔记图表中的不同植物,它们成为野蛮人交流互动的一种意指指称的时候就已经成为一种能指,脱离了它固定的植物形象,野蛮人可能用某种标记或者说话的音调来表示它们,它们在心智内部成为独立运作的符号,在交流时具体的存在物可能并不在眼前,但能指拥有自己的运作逻辑,运作的过程并不因具体指涉物消失而消失。故此,正如雅克·拉康所谈,能指与所指之间构成连续的“符指链”,所指在位居其上的能指的变动下快速地移动。

參考文献:

[1] 庄孔韶.人类学概论[M].北京:中国人民大学出版社,2006:70.

[2] 列维-斯特劳斯.忧郁的热带[M].王志明,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2000.

[3] 列维-斯特劳斯.野性的思维[M].李幼蒸,译.北京:商务印书馆,1997:18.

[4] Conklin, H.C.. The Relation of the Hanunóo to the Plant World[A] //列维-斯特劳斯.野性的思维.李幼蒸,译.北京:商务印书馆,1997:10 - 11.

[5] Speck, Frank G. Reptile Lore of the Northern Indians[J]. Journal of American Folklore, 1923(36):273 - 280.

[6] 列维-斯特劳斯.图腾制度[M].渠敬东,译.北京:商务印书馆,2012:16.

[7] 尚杰.从结构主义到后结构主义(上)[J].世界哲学,2004(3):48 - 60.

[8] Foucault, Michel. Discipline and Punish——the Birth of the Prison[M]. Translated by Alan Sheridan. PenguinGroup, 1991:354.

[9] 多斯,弗朗索瓦.结构主义史[M].季广茂,译.北京:金城出版社,2011.

[10]德·索绪尔.普通语言学教程[M].高名凯,译.北京:商务印书馆,2017:102.

[11]福原泰平.拉康——镜像阶段[M].王小峰、李濯凡,译.石家庄:河北教育出版社,2001:40 - 62.

[12]列维-斯特劳斯.结构人类学(1)[M].张祖建,译.北京:中国人民大学出版社,2009:31.

[13]萨特尔.辩证理性批判(第一分册:方法问题)[M].徐懋庸,译.北京:商务印书馆,1963:2.

[14]费孝通.江村经济——中国农民的生活[M].戴可景,译.北京:商务印书馆,2002:311.

[责任编辑:王 健]

From “Balancing Act” to Thinking about “the Other”:

The Ethnographic Expression of Levi-Strauss

LIU Chao

(Graduate School, University of Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, 102488, China)

Abstract: Returning to the ethnographic text itself is the key to understanding the structural anthropology of Levi - Strauss. In Levi - Strausss view, the barbarian has own unique “balancing act”. The unique way in which barbarians pursue social equilibrium is different from the path that modern civilized society uses scientific thinking to maintain social stability and balance - substituting constancy for variability, which they use the perception from the depths of the soul to sustain the operation of savage thinking, and the deep connection of the two thinkings of science and savage is the deep logic of Levi - Strauss structuralism. The two kinds of thinking have no order, but parallel in real time and space; no good or bad, but should be bridged. What this bridging reflects is the thinking about “the other” and the urgent conversion of the anthropological research orientation.

Key words: “balancing act”; Levi - Strauss; ethnography; savage thinking; modern scientific thinking; structuralism