“装饰性”和“现代性”:新艺术运动时期的平面设计

2020-07-16于利

摘 要 新艺术运动诞生于由传统走向现代的转折与过渡时期,同时具备现代和传统、焦虑和信心、颓废和进步。这一时期的平面设计,尤其是海报设计,成就最为突出,新艺术运动的某些形式语言甚至来源于海报设计。因此,通过分析新艺术运动时期各国平面设计及特征,探究这一时期平面设计在“装饰性”和“现代性”两个方向的摸索,勾划出新艺术运动时期复杂矛盾的艺术面貌。

关键词 新艺术运动;平面设计;“装饰性”;“现代性”

引用本文格式 于利.“装饰性”和“现代性”:新艺术运动时期的平面设计[J].创意设计源,2020(3):11-15.

"Decorative" and "Modernity": Graphic Design in the Art Nouveau Period

YU LI

Abstract The Art Nouveau movement was born in the transition and transition period from tradition to modernity, and has modernity and tradition, anxiety and confidence, decadence and progress. The graphic design of this period, especially the poster design, had the most outstanding achievements, and even some of the art nouveau language originated from the poster design. Therefore, by analyzing the graphic design and characteristics of various countries during the Art Nouveau period, the graphic design in this period was explored in the two directions of "decorative" and "modernity" to outline the complex and contradictory artistic appearance of the Art Nouveau period.

Key Words Art Nouveau;graphic design;"decorative";"modernity"

一、研究缘起

新艺术运动是19世纪末20世纪初在欧美产生和发展的一次内容很广泛的设计领域形式主义运动,涉及到十几个国家,从建筑、家具、产品、首饰、服装、平面设计、书籍插图,一直到雕塑和绘画艺术都受到影响,延续时间长达十余年。新艺术运动从比利时开始发展起来,之后蔓延到法国、荷兰、意大利、西班牙、德国、奥地利、斯堪的纳维亚国家、中欧各国,乃至俄罗斯,也越过大西洋影响了美国,成为一个影响广泛的国际设计运动。新艺术在各地的称呼不一,德国称其为“青年风格”(Jugendstil),奥地利和匈牙利称之为“分离派”(Secession),意大利人则将其命名为“自由风格”(Stile Liberty)等。“这场运动成形于19世纪80年代至19世纪90年代,于1990年世界博览会涌现至大众视野内,却在1914年便已几乎绝迹[1]。”新艺术运动诞生于由传统走向现代的转折与过渡时期,同时具备现代和传统、焦虑和信心、颓废和进步,多姿多彩的艺术风貌和复杂多面的文化特征使其极具魅力。“发生在世纪之交的新艺术运动(从本质上讲是一次具有强烈民族主义倾向的泛欧美运动)着眼于确立现代性新的非历史风格,它触发了现代主义,并且对定义一些现代主义的急务起到了作用[2]。”“新艺术运动犹如一座桥梁,藉由它,欧洲从古典走向现代,世界从机械重返自然[3]。”新艺术运动是传统走向现代的过渡风格。它一方面对传统艺术进行总结和融会,另一方面也对工业化发展进程中新的艺术形式进行探索和尝试,它在反历史主义①的进程中发挥了积极的作用,也为现代设计的发展开辟了道路。

新艺术运动时期的平面设计,是这一时期艺术的缩影,尤其是海报设计,成就最为突出,新艺术运动的某些形式语言正是来源于海报设计。“1896年,有一篇题为《招贴画时代》的文章这样写道:“没有什么比形形色色的招贴画更能生动地反映这个时代的特点了,它们色彩斑斓,设计图案富于变化,构思充满了想象力[3]95。”新艺术运动时期各国的平面设计有共性的规律:如对自然的迷恋、对曲线平涂表现形式的运用、对日本浮世绘艺术的借鉴,以及对新女性形象的塑造等;但是不同時期、不同地区平面设计也有不同,法国、英格兰、比利时等地区的平面以‘装饰性表现为主;维也纳、苏格兰、德国等地则更多地呈现出早期现代运动的特点,具有明显的“现代性”特征。因此,我们通过分析新艺术运动时期各国平面设计及其特征,得以一探这一时期从复古走向现代进程中所做的探索和矛盾迷人的艺术面貌。

二、新艺术运动时期平面设计的“装饰性”特征——以法国、英格兰、比利时为主

“在这个新艺术运动时期,人们常用的赞美词是“装饰性”(Decorative)[4]。”这一时期平面设计的“装饰性”具体来说可以归纳为以下几点:1.对自然的迷恋。19世纪工业化进程加快,给人们的生活带来便利的同时,也带来人心的彷徨和无所适从,艺术家们对自然更加迷恋,植物纹样成为平面设计的主要元素。2.曲线与平涂。新艺术运动时期平面设计最明显的特征便是对于流动性曲线的运用以及对图像所作的平涂化处理。3.日本风格。新艺术运动平面设计的重要灵感来源是日本浮世绘艺术,如构图方法、版画效果、平面性的外框、扁平化的视角、大面积色块和用剪影表现轮廓等一系列技巧。4.“象征性”。“象征性”历来是艺术理念和艺术行为的内在主旨。尤其是在世纪之交的变革时代,平面设计的表达更多的是探究人的精神性和内在意识的表达,神话、宗教、想象等意识在这一时期的平面设计中多有体现。5.新女性形象。新艺术平面设计中女性形象具有深刻的象征性和复杂性。这一时期的平面作品里的女性形象梦幻、理想、夸张,甚至艳情,透露出不一样的女性美感。

(一)法国:新女性形象

“世纪之末,女性角色正在发生变化,这与法国的新艺术运动尤其相关,女性形象逐渐成为主要的装饰图案。此种变化在19世纪90年代至20世纪头十年的政治和艺术领域都有体现,其间诞生了一个新词——新女性(The femme nouvelle)[1]77”法国新艺术运动的平面设计,除了自然曲线、平涂技法、日本浮世绘艺术、象征主义的特点之外,大量的女性形象尤其令人印象深刻。

法国新艺术平面设计的开创人是朱利斯·谢列特(Jules Chéret,1836-1933)。谢列特是法国海报设计的代表人物,早在1886年他就在巴黎开设了自己的石板印刷工作室,运用当时最新的印刷技术创作海报。他的作品特点:首先,作品线条流畅、色彩鲜明;其次,他在海报创作中将自由奔放的女性形象作为主体。(见图1)谢列特的海报不仅仅是为了商业宣传,更重要的是通过刻画自由奔放的女性形象,传递一种愉快、好奇、活力的情绪,从而影响人的生活态度和方式。

亨利·土鲁斯-劳特累克(Henri de Toulouse-Lautrec,1864-1901)是法国招贴设计的代表。劳特累克的招贴作品大多是为蒙马特高地当红表演明星和娱乐场所所设计的。其作品中的女性形象大多具有强烈的视觉冲击力,有时也会采用讽刺幽默的手法,塑造出独一无二的个性形象。劳特累克这种夸张的人物形象成为19世纪最后十年招贴的标志性风格(见图2)。

阿尔丰斯·慕夏(1860-1939),捷克人,后移居巴黎。慕夏作品中比较经典的是他为女演员沙拉·伯恩哈特的戏剧设计的一系列海报。1894年的《吉斯蒙达》是慕夏为伯恩哈特设计的第一张海报,画面中展现了一位完美梦幻的女性形象。《吉斯蒙达》是一幅高达两米的彩色石版画海报。歌剧的故事背景是中世纪的希腊,讲述的是女公爵吉斯蒙达和平民小伙的爱情故事。海报中的女主角比例修长,身着一袭华服,好似希腊女神,神态庄严肃穆。画面有趣的是,人物的脚下悄悄隐藏了一位偷窥者,细节的点缀更加烘托了女主角高贵的形象。慕夏的笔下刻画了一批赋有异国情调、感性,同时保留了纯真气息的理想女性形象,成为平面设计史上的经典之作。“慕夏笔下所刻画的美好时代的少女,有着一头令人难以置信的浓密的秀发,长长的头发闪着光泽流淌盘绕,占据了整个画面。身上佩戴着时髦的珠宝,头顶饰有羽毛的帽子,身后是摇曳的拖地裙摆,这种纯洁又天真的青春少女形象,本身就是处于世纪之交的巴黎的拟人化身[5]。”

(二)英格兰:手工风格的遗韵

新艺术运动在英伦三岛的流布,同著名的工艺美术运动密不可分,英国的工艺美术运动的代表人物,很多也是新艺术运动的先驱人物。例如工艺美术运动时期的建筑师、平面设计师、手工艺人阿瑟·马克莫多(Arthur Heygate Mackmurdo,1851-1942),也是在新艺术运动时期平面设计领域最早进行探索的先行者。公认的马克莫多第一件具有新艺术风格的平面作品,是他为自己的书《雷恩城市教堂》(Wrens City churches)创作的封面设计。封面上的植物涡卷纹样卷曲流动,黑白版画的效果,带有浓厚的手工风格,视觉冲击力强。“在英格兰,两种风格迥异的萌芽期的新艺术——一种简洁一种奢华,一种正直一种颓废,分别以阿什比和比亚兹莱为代表[1]59。”查尔斯·罗伯特·阿什比(Charles Robert Ashbee,1863-1942)是威廉·莫里斯的追随者。他在平面设计和家具设计领域的成就,对新艺术运动早期发展产生影响。阿什比在1894年出版的著作《浅析工作坊改造与公民身份》(A Few Chapters in Workshop Re-Construction and Citizenship)中,使用了金属印板技术,画面线条精细、简约,是英国早期新艺术的代表作品。

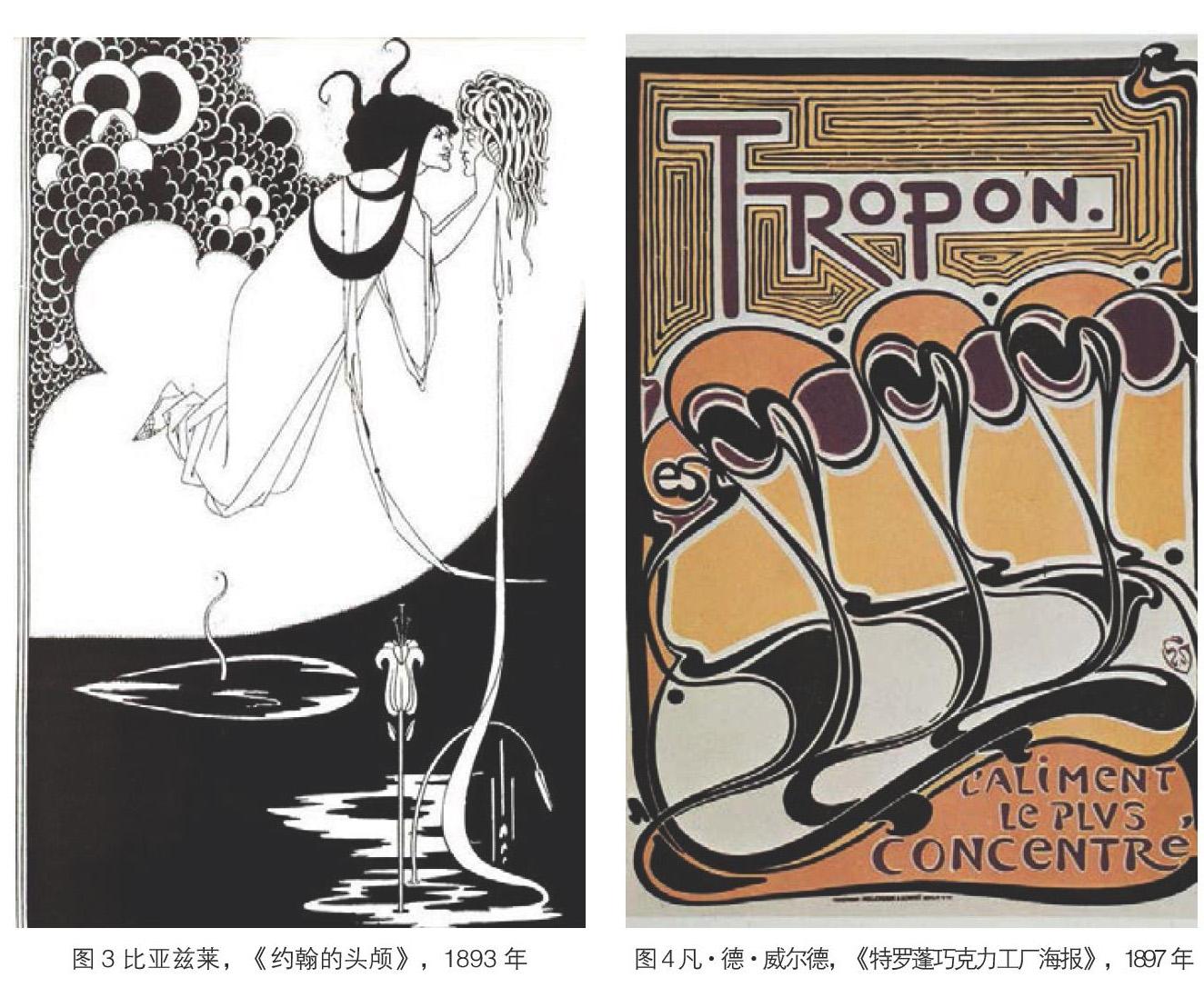

英国新艺术运动的代表人物是安伯里·比亚兹莱(Aubrey Beardsley,1872-1898)。这位25岁便英年早逝的传奇人物,他的插画风格独树一帜,呈现出许多新艺术运动的典型特点。其作品以风格化的瘦削人物为主,他们秀发飞扬、衣衫飘逸,既美丽又怪诞。受日本平面风格影响,他采用黑白单线描绘方法,画面醒目,对比强烈。比亚兹莱的插画创作常用令人毛骨悚然的题材和形象,令人想起人性中罪恶黑暗的一面,尽管如此,却受到当时人们的一致追捧。(见图3)比亚兹莱为奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)的《莎乐美》所配插画,日本风格非常明显,他在插画中把莎乐美描绘成一个华丽唯美,又充满神秘气氛的孔雀, 画面中寥寥几笔,就勾勒处了莎乐美曼妙的身子。比亚兹莱的作品除了具有新艺术风格的特点,也融合了英格兰唯美主义运动和象征主义的特点,将19世纪末的美学——颓废而傲慢、考究而虚饰,表现得淋漓尽致。

(三)比利时:自由美学

比利时在向新艺术发展的过程中处于先锋地位,“新艺术”的名称也是在比利时开始使用的。比利时的艺术家不仅受到英国的影响,而且也从法国象征主义和后印象主义绘画中汲取灵感。1884年,比利时一批致力于改革艺术与设计的青年成立了“二十人小组”,现代主义设计理念的重要奠基人凡·德·威尔德(Henry van de Velde,1863-1957年)便是“二十人”团体的成员。1894年,“二十人小组”改名为“自由美学社”(The Libre Esthetique)。“自由美学社”与后印象主义画派联系紧密,后印象派代表人物保罗·塞尚、高更、文森特·梵高等人都加入其中,因此,后印象绘画注重内心感受的表达对凡·德·威尔德产生了重要的影响。另外,凡·德·威尔德的平面设计避免使用法國新艺术那种过于精细,且具有感官特质和女性特质的图案,而是主要使用流动、抽象的形象,作品更加讲究功能性。如1897年他为特罗蓬巧克力工厂设计的著名海报,可能是受蛋黄与蛋清分离的启发而创作,画面中漩涡状的抽象形状令人印象深刻。(见图4)虽然其作品也常常

采用卷曲的线条,但是已经很难看到繁琐夸张的装饰。

三、新艺术运动时期平面设计的“现代性”特征——以苏格兰、维也纳、德国为主

世纪之交的美国、奥地利、英国、德国也有部分个人和群体在积极探索一种功能性的设计风格,如美国的赖特、奥地利维也纳学派、英国的格拉斯哥四人组。关于这些流派和个人的归属并不统一,有些研究将其放置在新艺术时期进行探讨,而有些书籍则将这些个人和群体划出新艺术运动时期。如1936年现代主义运动的先驱佩夫斯纳出版了《现代设计的先驱》(The Pioneers of Modern Design),“虽然佩夫斯纳确实认为新艺术运动中的某些方面对于现代主义运动的变革有帮助,但是他倾向于将两者分开对待。霍夫曼、恩德尔、赖特、沙利文的晚期作品都被视为非新艺术[1]363。但是,本文依然将这部分群体放置在新艺术运动时期进行探讨,因为这些人物或流派在早期都有参与到新艺术运动中来,依然保有新艺术的部分特征。但是与法国、英格兰、比利时等地区不同的是,苏格兰、维也纳、德国等地却呈现出了更加理性和现代的特点,显示出了新艺术“现代性”的一面。

(一)苏格兰:直线风格

新艺术的另两大中心维也纳和格拉斯哥则呈现出不同的美学风貌。“这两座城市中的‘现代艺术,在造型和装饰上越来越倾向于几何式。直到最近,这些艺术发展才被解读为20世纪初初见壮大的理性主义的表现——这场理性主义思潮后将演化为现代主义运动[1]121。”真正对19世纪末20世纪初世界平面设计向现代主义方向发展起重要启迪作用的是苏格兰的格拉斯哥工作的由四个设计家组成的团体,称为“格拉斯哥四人”。代表人物查尔斯·雷尼·麦金托什(Charles Rennie Mackintosh,1868–1928)的几何造型设计被视为功能性的设计风格的开端。格拉斯哥新艺术运动的作品既包含着复杂的凯尔特民族的硬朗风格,也吸收了日本浮世绘艺术风格,并参杂着强烈的神秘主义色彩。其设计十分强调简洁的直線和方格纹样,带有明显的现代主义特征(见图5)。

(二)维也纳:功能主义

20世纪初,奥地利维也纳因其思想和艺术上的激进而闻名。在欧洲新艺术运动的影响下,奥地利形成了以瓦格纳奥托·瓦格纳(Otto Koloman Wagner,1841-1918)为首的维也纳学派。1897年,维也纳分离派(Wiener Sezession)成立,其成员主要来自于维也纳学派。其代表人物除了瓦格纳之外,还有霍夫曼约瑟夫·霍夫曼(Josef Hoffmann,1870-1956)、奥布里奇约瑟夫·玛丽·奥尔布里希(Joseph Maria Oblrich ,1867—1908)、科罗曼·莫塞尔(Koloman Moser,1868-1918)和克里姆特古斯塔夫·克林姆特(Gustav Klimt,1862-1918年)。 维也纳分离派作品的特点是方形的图案和现代的抽象图形,具有早期现代运动的特点。

(三)德国:青年风格

德国的新艺术运动称为青年风格,它充满了青年的无畏精神、种族纯洁性和神秘主义思想。1896年创办的《青年》杂志是德国平面设计的代表,众多设计师为《青年》杂志设计封面和插图。设计师们在杂志的设计中竭力寻找形式、功能和装饰之间的解决方法。德国的新艺术运动早期也带有典型的“装饰性”特征。奥托·埃克曼(Otto Eckmann,1865–1902),受法国新艺术风格和日本版画启发,在他为《青年》杂志设计的多期封面中,他非常重视字体和图象之间的关系处理。赫尔曼·奥布里斯特(Hermann Obrist,1863-1927) ,被称为德国青年风格的先导之一,他的作品充满明显的抽象自然形态,体现了人、上帝和自然的统一。现代设计的奠基人彼得·贝伦斯(Peter Behrens,1868-1940)也是青年风格的重要人物。彼得·贝伦斯的灵感最初来源于法国新艺术运动,1898年设计的海报《吻》,是他装饰风格的典型代表,画面中两个古典的侧面头像亲吻在一起,四边是浓密的长发相互缠绕,缠绕的长发将画面统一。(见图6)但他很快就对新艺术运动产生反感,开始对摒弃作品上的浮华装饰,逐渐变得更加客观、理性和秩序感,传达一种现代主义的效果。1907年,他成为AGE的企业设计师,1907-1908年,他的设计其还保留着青年风格的影子,1909年他则摒弃了繁琐的装饰,较早地体现了功能主义美学。

结语

任何一个单一的平面设计师、流派都无法全面地代表“新艺术运动”时期的平面设计。它们共同在同历史主义做斗争,也都在探寻通往现代的路。在法国、英格兰、比利时等地区,更多的是在“装饰性”上进行探索,而苏格兰、维也纳、德国则更为前卫,已经呈现出明显的“现代性”特征。两条不同的主线,勾划出新艺术运动时期复杂矛盾的艺术面貌,也呈现了世纪之交新艺术的对现代的向往和努力。

“新艺术运动”时期的平面设计影响深远,斯堪的纳维亚和意大利的战后设计从未抛弃与新艺术有关的动植物装饰。“20世纪20年代在中国书籍装帧界风靡一时的‘比亚兹莱热[6]”20世纪60年代末至20世纪70年代初美国西海岸的迷幻运动(Psychedelic movement),再次兴起比亚兹莱的平面热潮。直至今日,比亚兹莱、慕夏等人的作品依然令人印象深刻,深受设计师的追捧。

注释

①所谓历史主义(Historismus),就是工业革命发展到了一定时期(19世纪),当时的建筑及产品在造型上不加选择地模仿或堆砌各个历史时期的风格样式和装饰图案。见郑巨欣、陈永怡主编.《设计学经典文献导读》.杭州:浙江大学出版社,2015年第253页。

参考文献

[1]斯蒂芬·埃斯克里特.新艺术运动[M].刘慧宁,译.湖南:湖南美术出版社,2019:7;363;77;59;121.

[2]彭妮·斯帕克.唯有粉红 审美品位的性别政治学[M].南京:江苏凤凰美术出版社,2019:88.

[3]高兵强.新艺术运动[M].上海:上海辞书出版社,2010:244;95.

[4] E.H.贡布里希.艺术的故事[M].范景中,译.南宁:广西美术出版社,2017:554.

[5]阿拉斯泰尔·邓肯.新艺术[M].周孟圆,译.杭州:浙江人民美术出版社,2019:110.

[6]袁熙旸.新艺术的余辉——20世纪20年代中国书籍装帧界的“比亚兹莱热”[J].装饰.2007(5):26-29.