基于文献计量学和CiteSpace分析的花绒寄甲研究进展

2020-07-15王欽召石昊妮周嘉颖潘友粮刘兴平

王欽召,石昊妮,周嘉颖,潘友粮,刘兴平

基于文献计量学和CiteSpace分析的花绒寄甲研究进展

王欽召,石昊妮,周嘉颖,潘友粮,刘兴平*

(江西农业大学 林学院/鄱阳湖流域森林生态系统保护与修复国家林业和草原局重点实验室, 江西 南昌 330045)

花绒寄甲()是我国当前防治天牛类蛀干害虫的重要天敌昆虫之一,在林业害虫生物防治中具有极为重要的应用价值和开发利用前景。对当前国内外花绒寄甲的研究进行综述,旨在更加全面客观地了解该虫的研究现状和发展趋势。对1979—2018年CNKI数据库和WOS数据库中花绒寄甲的核心文献进行文献计量学与CiteSpace可视化分析,从发文时间、发文数量、发文期刊、核心作者、发文机构、研究内容和研究热点等多维度对现有的研究成果进行归纳总结。对122篇中外文核心文献分析表明,中外文期刊发表有关花绒寄甲的论文分别始于1996年和1999年,发文数量均呈逐年上升后又回落起伏趋势;发文量最多的中文期刊有《中国森林病虫》和《林业科学》,外文期刊有《Journal of Insect Science》和《Biological Control》;核心作者与研究机构均出自中国;研究内容主要集中在生物防治和生理学等领域;关键词共现网络聚类图谱发现该虫的研究热点正朝分子生物学方向发展。花绒寄甲的研究起步较晚,尚未构建完整的研究体系,建议进一步从基础生物学、行为学、生态学和分子生物学等领域开展基础理论研究,并对该虫的室内繁育技术和林间释放技术等开展应用研究,以充分发挥该天敌种类在生物防治中的作用,从而为保护我国的森林资源做出更大贡献。

花绒寄甲;研究进展;文献计量学分析;可视化分析;CiteSpace软件

花绒寄甲((Fairmaire,1881))属鞘翅目(Coleoptera)寄甲科(Bothrideridae),又名花绒坚甲、花绒穴甲等[1]。该虫被认为是目前防治天牛类蛀干害虫最主要的体外寄生性天敌昆虫[2-4],特别是在防治松褐天牛(Hope)以抑制松材线虫病的防治实践中得到广泛应用[5-6]。国内最初报道分布于北方,但随着野外投放防治天牛类蛀干害虫而分布全国大部分省份,国外分布于韩国和日本等[7-8]。众多学者相继对花绒寄甲的形态学[9]、生物学[10]、行为学[11-12]、化学生态学[13]、人工饲料开发[14-17]以及林间释放技术[5]等进行了相关研究和报道。这些研究为该虫的全面开发和利用提供了良好的基础资料。

近年来,众多学者对该虫的研究进展进行过专题论述[18-21]。然而,由于涉及的研究领域较广,研究方向较为宽泛,这些综述缺乏相对科学的文献计量分析。为了更加全面客观地了解国内外花绒寄甲的研究现状,准确把握该虫的研究趋势,本文以已发表的花绒寄甲文献为研究对象,结合文献计量学以及CiteSpace软件进行可视化分析,从发文时间、数量、发文期刊、核心作者和机构、研究内容和研究热点等角度对现有的研究成果进行总结归纳,以获取该虫研究的整体发展趋势和研究前沿动态与热点,旨在为从事林业生物防治的学者以及害虫管理决策者提供数据参考。

1 材料与方法

1.1 数据来源

本文数据来源于国内外公开发表的以花绒寄甲为主题的相关文献。其中,国内文献源于CNKI(China National Knowledge Infrastructure,中国知识基础设施工程)核心论文数据库;国外文献源于WOS(Web of Science,科学网)核心合集数据库。检索时间设定为1979—2018年(截止2018年12月31号,下同),由于之前关于花绒寄甲的分类地位不明确,曾使用过花绒穴甲、花绒坚甲、木蜂坚甲、(Sharp, 1885)等学名,直至1996年确定拉丁名为(Fairmaire,1881)[1],中文学名直至2004年改为花绒寄甲[22]。因此,在CNKI数据库中分别使用关键词和篇名“花绒寄甲”或含“花绒坚甲”或含“花绒穴甲”,来源类别勾选中文核心期刊与CSCD核心期刊;WOS数据库中使用主题“or “,并勾选SCI-expanded扩展集进行检索。本次检索经去重并剔除无关文献后最终筛选出文献共122篇。

1.2 研究方法

所有数据利用文献计量学和CiteSpace可视化分析软件(5.0R1版本)[23]进行统计与分析。所有文献以第一顺位作者、第一研究机构进行统计,并在检索与数据分析过程中合并相同含义词汇,如松墨天牛与松褐天牛等。发文数量和时间、发文期刊、核心作者、发文机构、研究内容等采用文献计量学进行分析,研究热点采用CiteSpace软件进行分析。其中,核心作者分析采用文献计量学中普赖斯定律与综合指数法相结合进行确定,具体参照钟文娟[24]和宗淑萍[25]提供的计算公式进行计算。研究热点主要参照李杰等[26]和韦飞黎等[27]的方法,选用CiteSpace软件中的Pathfinder Nework(寻径网络)方法,绘制花绒寄甲中外文献中关键词共现聚类网络图并统计共现频次较大的前10个关键词,关键词共现频次高则代表该关键词是当前统计时段内该领域的研究热点。

2 结果与分析

2.1 花绒寄甲发文数量和时间分析

经去重并剔除无关文献,获取符合检索条件的以花绒寄甲为主题的文献量共计122篇(表1)。其中,在CNKI数据库中共筛选出文献85篇,研究机构共32个,作者56位,出版期刊24种。在WOS数据库中筛选出文献共37篇,研究机构共16个,出版期刊27种,作者24位,分别来自中国、日本、美国、英国、韩国。由于花绒寄甲主要分布于中国和日本,因而中国学者在外文文献的贡献率占比最高,达到外文总数的78%,共有29篇。日本和美国分别有3篇,英国与韩国各1篇。

表1 CNKI和WOS数据库中花绒寄甲文献的检索结果

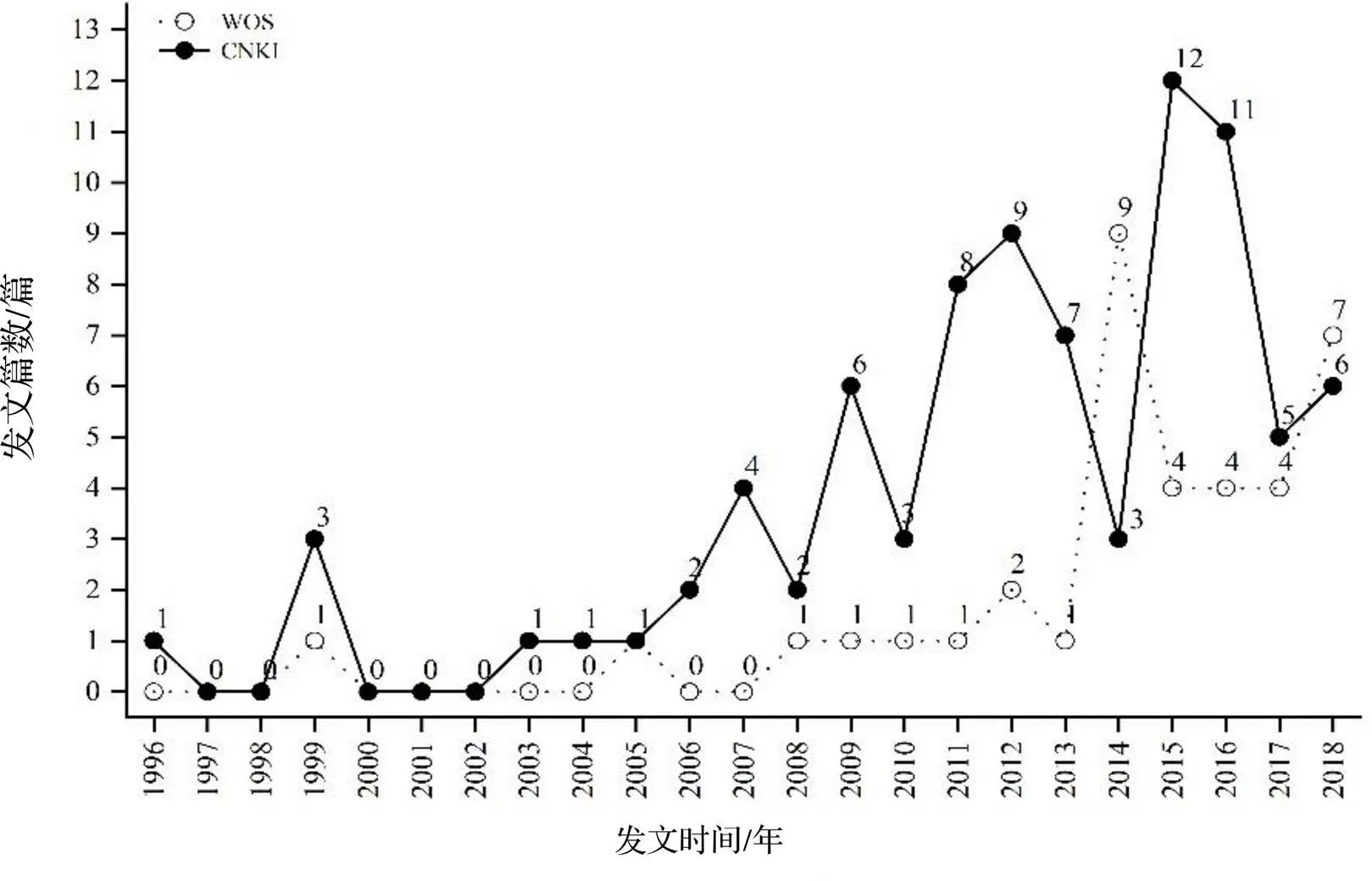

图1 1996—2018年CNKI和WOS数据库中花绒寄甲文献的发文数量动态

在CNKI数据库中最早收录花绒寄甲相关中文文献的时间始于1996年,在WOS数据库中则始于1999年。中文文献中花绒寄甲研究从1996—2006年研究进展缓慢,发表论文仅9篇,随后逐步上升,在2015—2016年达到高峰,期间共发表论文23篇。外文文献有关花绒寄甲研究早期与国内相同,相对缓慢,在2014年达到高峰,当年发表论文9篇,与前14年发文总量相当。随后两者产出量逐渐回落,但在2018年出现小幅回升(图1)。

2.2 花绒寄甲发文期刊分析

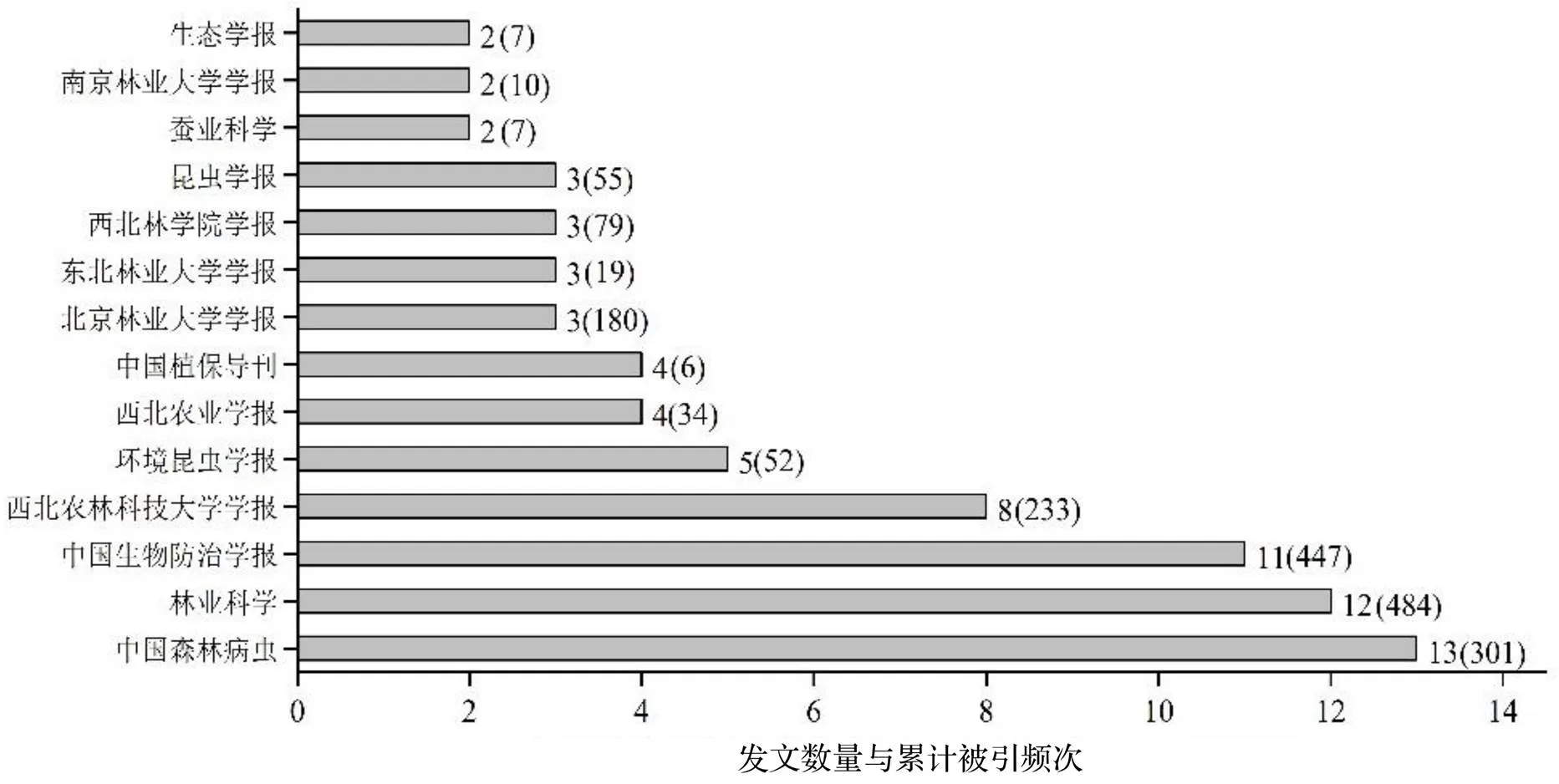

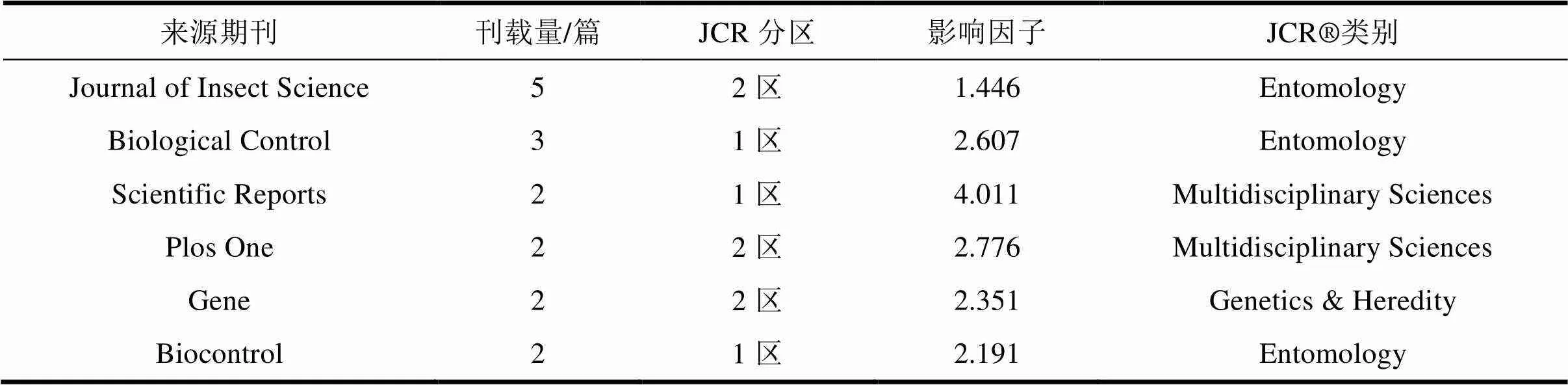

刊载花绒寄甲相关研究的中文期刊总计24种,其中刊载论文2篇及以上的期刊种类和累计被引频次如图2所示。从图2可以看出,发文量超过10篇的期刊为《中国森林病虫》、《林业科学》和《中国生物防治学报》。累计被引频次超过100次以上期刊有5种,从高至低分别是《林业科学》、《中国生物防治学报》、《中国森林病虫》、《西北农林科技大学学报》和《北京林业大学学报》。刊载花绒寄甲相关研究的外文期刊总计27种,根据Web of Science JCR分区查询(影响因子按2018版为准),1区期刊4种,共计发文8篇;2区期刊11种,共计发文17篇;3区期刊7种,共计发文7篇;4区期刊5种,共计发文5篇。刊载论文大于1篇的期刊6种,共计16篇,占总发文量的43.24%(表2)。

图2 CNKI数据库中花绒寄甲文献发文量2篇及以上的期刊

表2 WOS数据库中花绒寄甲文献发文量超过2篇的期刊

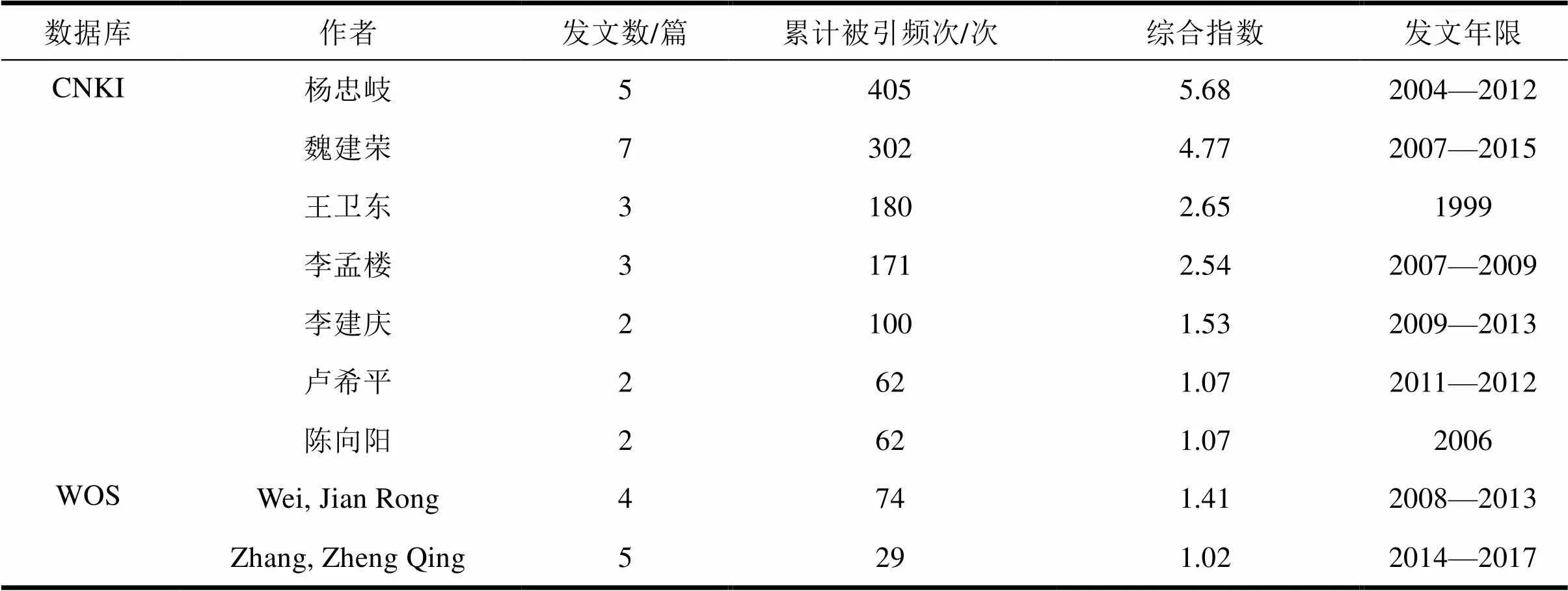

2.3 花绒寄甲核心作者分析

在一定领域内一般通过作者发文量、论文被引频次来认定该作者对相关领域的贡献程度。经综合指数分析,最终在CNKI中文期刊中共确定7位核心作者,在WOS外文期刊中共确定2位核心作者(表3)。其中,CNKI数据库中排序第一的作者为杨忠歧,发表论文5篇,被引频次高达405次;外文期刊排序第一的作者为Wei Jian-Rong,其发表论文4篇,被引频次74次。同时该作者也是中文期刊排名第二位的作者,发表中文篇数最高,达到7篇,被引频次达到302次。

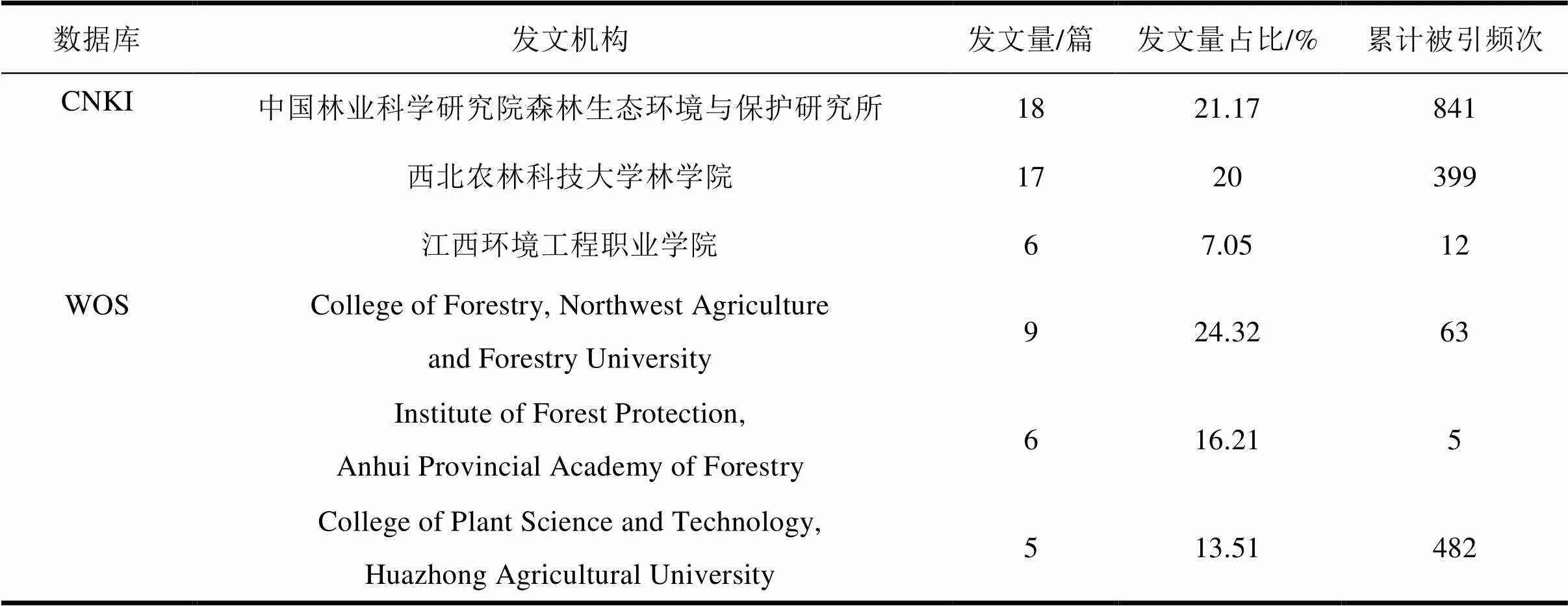

2.4 花绒寄甲发文机构分析

根据文献第一作者机构,对中外期刊相同机构合并统计,发现对花绒寄甲进行相关研究而发表论文的机构总计43个,其中中国机构36个,占有绝大占比。从发文机构类别来看国内外主要集中在农林类大学、科研院所和管理部门等。中文文献中在统计时段内发文数量占前三的机构有中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所、西北农林科技大学林学院和江西环境工程职业学院,共计发文41篇,占中文总发文数量的48.22%,累计被引频次高达1 152次,而单篇被引频次≥100次论文中,前二者各占1篇(表4)。外文文献中在统计时段内发文数量占前三的机构实际上也是中国机构,分别为Northwest Agriculture and Forestry University、Anhui Provincial Academy of Forestry和Huazhong Agricultural University,共计发文20篇,占外文总发文数量的54.04%,累计被引频次550次,而单篇被引频次≥100次论文中,只有出自Huazhong Agricultural University 的1篇(表4)。

表3 1996—2018年CNKI和WOS数据库中花绒寄甲文献的核心作者

表4 1996—2018年CNKI和WOS数据库中花绒寄甲文献发文数量前三的机构

2.5 花绒寄甲发文内容分析

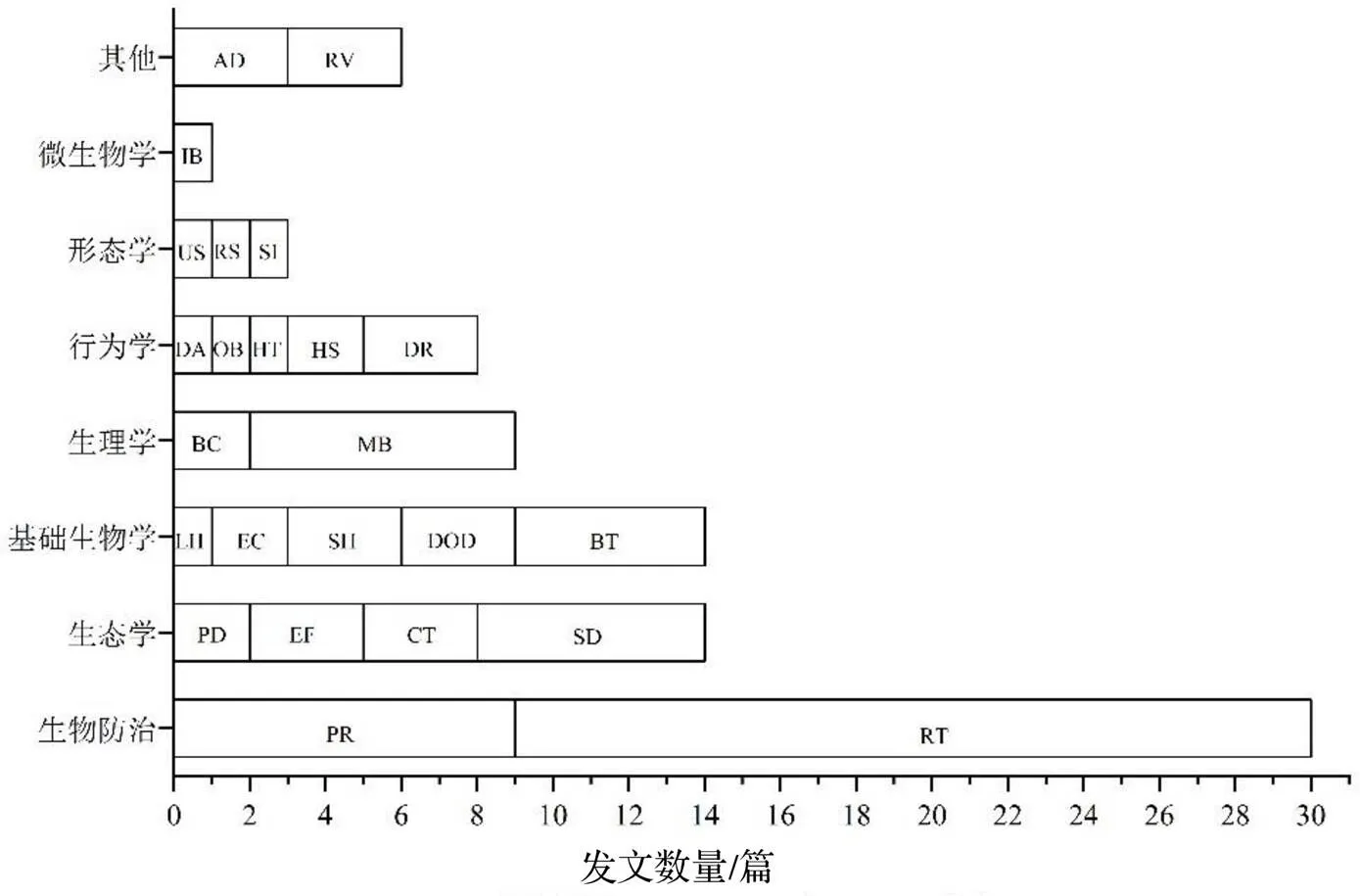

在CNKI数据库中,有关花绒寄甲生物防治的相关文章最多,共计30篇,主要研究内容包括花绒寄甲对不同寄主的寄生率(21篇)和花绒寄甲野外成虫与卵卡释放比例等技术(9篇);在花绒寄甲生态学领域的文献有14篇,研究内容共涉及4个方面,即花绒寄甲的种群动态调查,环境因子的影响,耐寒性,以及野外空间分布格局;在花绒寄甲基础生物学领域的研究涉及生活史、发育动态、替代寄主的筛选、卵低温保存、饲养繁育等内容。生理学领域中研究涉及分子生物学方面共7篇,主要分析了花绒寄甲的线粒体、Prx6、HSP70、ERR、bHLH、1等基因的鉴定与表达;在花绒寄甲行为学领域中有8篇文献,主要包含花绒寄甲的扩散能力、产卵行为、寄主的选择与定位、日活动节律等内容;而对于研究花绒寄甲微生物领域的研究最少,只有1篇(图3)。

AD: 人工饲料; RV: 综述; IB: 肠道细菌; US: 超微结构; RS: 生殖结构/生殖系统; SI: 性别鉴定; DA: 扩散能力; OB: 产卵行为; HT: 寄主定位; HS: 寄主选择; DR: 日活动节律; BC: 生物化学; MB: 分子生物学; LH: 生活史; EC: 卵低温保存; SH: 替代寄主; DOD: 发育动态; BT: 繁育技术; PD: 种群动态; EF: 环境因子; CT: 耐寒性; SD: 空间分布; PR: 寄生率; RT: 释放技术; BM: 生物数学(下同)

在WOS数据库中有关花绒寄甲的研究多集中在生理学方面,共计20篇,占据发文总量的一半以上。研究内容主要涉及生殖系统、生物化学与分子生物学领域,其中分子生物学领域有11篇,内容涉及花绒寄甲的转录组分析、线粒体基因组、P450基因的克隆、化学感应基因、DhelOBP21气味结合蛋白,以及_3基因在其不同发育阶段、组织中的表达和超氧化物歧化酶基因的鉴定表达分析。生物化学领域占8篇,研究内容涉及血淋巴中氨基酸的变化、糖含量与碳水化合物的活性等,行为学研究中主要包含寄主的选择与定位,分别占4篇与1篇。基础生物学与生物防治方面相比于CNKI数据库的发文量相对较少,分别只有2篇,研究内容只涉及繁育技术与对寄主寄生率(图4)。

图4 WOS 数据库中花绒寄甲文献的研究内容

2.6 花绒寄甲发文研究热点分析

通过CiteSpace软件对CNKI数据库和WOS数据库有关花绒寄甲的文献中共现频次较大的前10个关键词进行分析(表5)发现,中外文文献中关键词共现频次最多是花绒寄甲,除此之外,还有松褐天牛、光肩星天牛、生物防治、天敌昆虫等。这些关键词在统计时段内始终保持着较高的研究热度,说明花绒寄甲在防治松褐天牛和光肩星天牛等天牛类蛀干害虫中的重要性。然而,中外数据库出现的关键词也有差异之处,其中,中文文献中还涉及人工饲养、防治效果等,并出现同为天敌昆虫的管氏肿腿蜂,这与天敌昆虫的繁殖释放以及林间防治效果对比等应用研究有关。而外文文献出现了Transcriptome、Odorant binding protein、Volatile compound等涉及分子化学方向,且Transcriptome首次出现年份为2014年距今较近,说明花绒寄甲分子生物学和化学生态学方向可能是最近几年研究的新趋势。

表5 CNKI和WOS数据库中花绒寄甲文献前10位的关键词

黑色点代表中介中心性指标,中介中心性越高,该节点的关键词重要性越大,下同

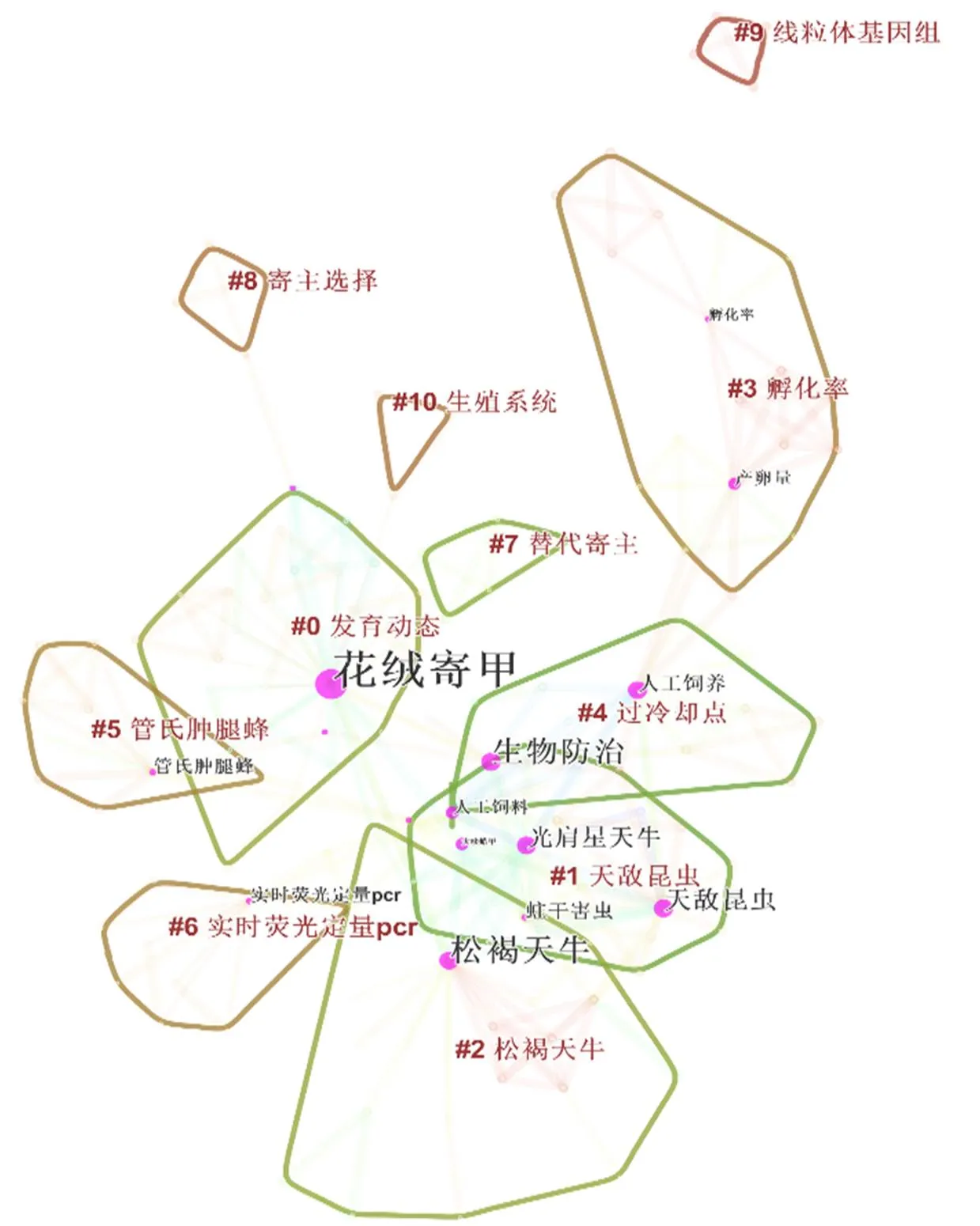

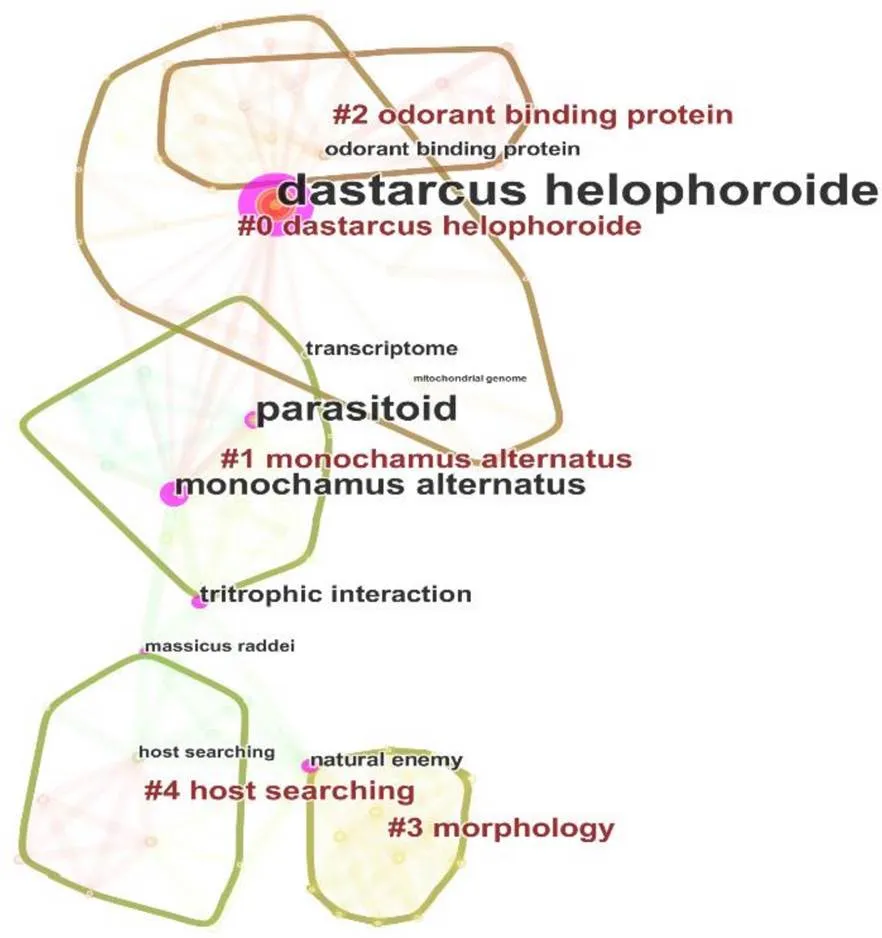

对CNKI数据库中有关花绒寄甲文献的关键词进行共现网络聚类分析发现,中文文献关键词共现网络共形成11个聚类,聚类包含花绒寄甲基础生物学与防治类和生物化学类两大类,其中最大聚类#0是发育动态,而较小的#9是线粒体基因组,花绒寄甲的研究从早期的防治逐渐转变涉及到分子生物学方向的研究(图5)。对WOS数据库进行分析发现,外文文献关键词共现网络共形成5个聚类,其中#2是气味结合蛋白,#4是寄主寻找,再次证明了花绒寄甲的研究侧重点在向分子生物化学领域转变,这是当下的研究热点(图6)

图6 WOS数据库中关键词共现网络聚类图

3 结论及展望

本文通过借助文献计量学与CiteSpace软件的可视化分析,对国内外有关花绒寄甲高质量文献(中文核心与外文SCI)的研究情况进行一定解读,得出以下结论。

(1)从发文时间和数量上看,国内花绒寄甲相关研究发表高质量文献始于1996年,发文数量经历了前期缓慢增长到快速增加的阶段,这与松褐天牛和其它天牛种类的爆发以及以松材线虫为传播媒介的松材线虫病的快速扩散有着一定关系,也与我国从早期的化学药剂防治到逐渐转为生物防治手段有着密不可分的关联。外文刊始发于1999年,同样前期缓慢后快速增加,且发文数量总体偏少,这其中与花绒寄甲主要分布于中国和日本有一定关联。

(2)从发文期刊来说,花绒寄甲中文主要发表于专业方向为昆虫类、害虫防治类、农林类的期刊,只有生态学报一种综合类期刊。外文刊发主要在昆虫类、分子类和综合类期刊上刊载。

(3)从核心作者和发文机构看,杨忠歧、魏建荣、李孟楼等是花绒寄甲研究领域的核心作者,且主要发文机构在北方地区主要集中于西北农林科技大学林学院、中国林业科学院森林生态环境与保护研究所等机构,在南方集中于安徽省林业科学研究院森林保护研究所、华中农业大学植物科学技术学院等机构,而外文主要核心作者与机构与中文大致相同。这些作者及研究机构对于推动花绒寄甲的研究起到关键作用。

(4)从发文内容与研究热点来看,中文文献的研究内容多注重于防治应用研究,而外文文献注重于生理学和分子生物学等方面的基础理论研究。从关键词共现网络中可以看到中外文文献的研究内容逐渐偏向分子生物学领域,这也是近些年的研究热点领域。

花绒寄甲是我国当前用于防治天牛类蛀干害虫的主要体外寄生性天敌昆虫种类之一,在害虫生物防治中具有广阔的应用前景。因而开展此类昆虫的研究,对于深入了解该虫的基础生物学知识及其繁殖释放等具有重要的理论研究价值和实践应用价值。然而,由于该虫分布范围不大,且开发利用较晚,因而对该虫的研究起步较晚。从本文的分析中可以发现,对于花绒寄甲的研究仍非常缺乏,目前检索到的核心文献在数量上仅有122篇,当前的前沿分支也较少,且尚未构建完整的研究体系框架,因而无论从理论研究还是推广应用研究仍有许多问题值得深入研究。其中,在理论研究方面,该虫在不同分布区的野外生活史及其种群动态,该虫的繁殖策略及其寄主选择行为,不同寄主生物型的功能基因鉴定与表达等问题;在繁殖释放等应用研究方面,不同人工饲料与室内替代寄主培育的昆虫在繁殖率及寄生率方面的差异,扩繁过程中的种群衰退与复壮技术以及林间释放技术等方面均有很大的研究空间。同时在研究手段上,可以从基础生物学、生态学、行为学和分子生物学等领域开展相关研究,为花绒寄甲等天敌昆虫种类的保护与利用提供研究模式和参考,从而为保护我国的森林资源做出更大贡献。

[1] 王希蒙, 任国栋, 马峰. 花绒穴甲的分类地位及应用前景[J]. 西北农业学报, 1996, 5(2): 75-78.

[2] 秦锡祥, 高瑞桐. 花绒坚甲生物学特性及应用研究[J]. 昆虫知识, 1988, 25(2): 109-112.

[3] 魏建荣, 杨忠岐, 牛艳玲, 等. 花绒寄甲的分布与生态学习性补充调查[J]. 中国森林病虫, 2009, 28(1): 16-18.

[4] 李广花, 李保平, 徐福元, 等. 外寄生性花绒寄甲的寄生选择及其发育表现[J]. 生态学报, 2016, 36(12): 3796-3801.

[5] 温小遂, 廖三腊, 孙计拓, 等. 林间释放花绒寄甲对松褐天牛防效的研究[J]. 江西农业大学学报, 2016, 38(3): 505-510.

[6] 姜嫄, 张翌楠, 李志强, 等. 我国花绒寄甲不同寄主种群的遗传分化[J]. 中国生物防治学报, 2019, 35(4): 548-556.

[7] 王卫东, 小仓信夫. 花绒穴甲室内发育研究[J]. 北京林业大学学报, 1999, 21(4): 43-47.

[8] 黄大庄, 杨忠岐, 贝蓓, 等. 花绒寄甲在中国的地理分布区[J]. 林业科学, 2008, 44(6): 171-175.

[9] 唐桦, 杨忠岐, 张翌楠, 等. 天牛主要寄生性天敌花绒寄甲活体雌雄性成虫的无损伤鉴别[J]. 动物分类学报, 2007, 32(3): 649-654.

[10] 王小东, 黄焕华, 许再福, 等. 花绒坚甲的生物学和生态学特性研究初报[J]. 昆虫天敌, 2004, 26(2): 60-65.

[11] 魏建荣, 杨忠岐, 唐桦, 等. 花绒寄甲成虫的行为观察[J]. 林业科学, 2008, 44(7): 50-55.

[12] 吕飞, 海小霞, 王志刚, 等. 人工光暗条件下花绒寄甲成虫活动行为节律[J]. 昆虫学报, 2015, 58(6): 658-664.

[13] Wei J R, Jiang L. Olfactory response of(Coleoptera: Bothrideridae) to larval frass of(Coleoptera: Cerambycidae) on different host tree species[J]. Biocontrol Science and Technology, 2011, 21(11): 1263-1272.

[14] 王卫东, 赵军, 小仓信夫. 花绒穴甲幼虫人工饲料的开发研究[J]. 北京林业大学学报, 1999, 21(4): 48-51.

[15] 尚梅, 苏宝锋, 李孟楼. 花绒寄甲幼虫人工饲料的研究[J]. 西北林学院学报, 2009, 24(1): 136-139.

[16] 颜学武, 嵇保中, 周刚. 一种花绒寄甲幼虫人工饲料的饲养效果评价[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2015, 39(1): 39-43.

[17] 付甫永, 路纪芳, 展茂魁, 等. 云斑天牛天敌花绒寄甲成虫人工饲料的选配[J]. 湖北农业科学, 2016, 55(22): 5839-5840.

[18] 魏建荣, 杨忠岐, 马建海, 等. 花绒寄甲研究进展[J]. 中国森林病虫, 2007, 26(3): 23-25.

[19] 王健, 杜文军, 司徒春南, 等. 我国花绒寄甲研究进展[J]. 现代农业科技, 2012, (8): 209-210.

[20] 吕飞, 海小霞, 王志刚, 等. 天牛科害虫重要天敌——花绒寄甲的研究进展[J]. 蚕业科学, 2014, 40(6): 1107-1113.

[21] 路纪芳, 蔡静芸, 展茂魁, 等. 花绒寄甲生物学特性及其应用研究进展[J]. 贵州林业科技, 2016, 44(4): 43-48.

[22] 杨忠岐. 利用天敌昆虫控制我国重大林木害虫研究进展[J]. 中国生物防治, 2004, 20(4): 221-227.

[23] Chen C M. Science mapping: a systematic review of the literature[J]. Journal of Data and Information Science, 2017, 2(2): 3-42.

[24] 钟文娟. 基于普赖斯定律与综合指数法的核心作者测评——以《图书馆建设》为例[J]. 科技管理研究, 2012, 32(2): 57-60.

[25] 宗淑萍. 基于普赖斯定律和综合指数法的核心著者测评——以《中国科技期刊研究》为例[J]. 中国科技期刊研究, 2016, 27(12): 1310-1314.

[26] 李杰, 陈超美. CiteSpace科技文本挖掘及可视化[M]. 北京: 首都经济贸易大学出版社, 2016: 77-91.

[27] 韦飞黎, 李双成, 余武生, 等. 降水稳定同位素研究的历史与现状——基于文献计量学及网络分析方法[J]. 生态学报, 2019, 39(7): 2634-2643.

Research Progresses in Ectoparasitoid Beetle(Fairmaire) (Coleoptera: Bothrideridae) Based on Bibliometric and CiteSpace Analyses

WANG Qin-zhao, SHI Hao-ni, ZHOU Jia-ying, PAN You-liang, LIU Xing-ping*

(Key Laboratory of National Forestry and Grassland Administration on Forest Ecosystem Protection and Restoration of Poyang Lake Watershed, College of Forestry, Jiangxi Agricultural University, Nanchang 330045, China)

The ectoparasitoid beetle(Fairmaire) (Coleoptera: Bothrideridae) is one of the most important natural enemies to control the tree borer of long-horned beetle in China, which also has a very important application value as well as a development and utilization prospect in the biological control of forest pests. This study aimed to understand the research status and development trend of this insect more comprehensively through summarizing the current researches. The published papers on this insect species derived from CNKI and WOS databases from 1979 to 2018 were analyzed by bibliometric and CiteSpace visualization analyses, and current achievements were summarized in terms of the published time and numbers, main journals, core authors and their organizations, the contents and hotspots of these studies. The published time of these papers started at 1996 and 1999 in Chinese and English academic journals. The number of the published papers increased yearly and then declined and fluctuated. Chinese journals that had ever published the most papers wereand, and English journals wereand. The core authors and their organizations were all from China. The research contents focused on the area of biological control and physiology. The cluster atlas of keyword co-occurrence networks showed that the research hotspots of this species would be the area of molecular biology. The research of this ectoparasitoid beetle was relatively late and had not yet established a complete research system. It was suggested that further studies in theoretical researches should be carried out in the fields of basic biology, ethology, ecology and molecular biology, and applied researches should be carried out in the aspects of indoor breeding and field release technologies. These studies of this natural enemy species would play an important role in the biological control, so as to make greater contributions to the protection of forest resources in China.

; research progresses; bibliometric analysis; visualization analysis; CiteSpace

S433.5

A

2095-3704(2020)02-0105-09

2020-04-24

2020-05-09

国家自然科学基金项目(31760106)

王欽召(1990—),男,博士生,主要从事有害生物生态控制研究,qinzhaowang@163.com;*通信作者:刘兴平,教授,博导,xpliu@jxau.edu.cn。

10.3969/j.issn.2095-3704.2020.02.21

王欽召, 石昊妮, 周嘉颖, 等. 基于文献计量学和CiteSpace分析的花绒寄甲研究进展[J]. 生物灾害科学, 2020, 43(2): 105-113.