复仇叙事下的女性英雄主义

2020-07-14吕璐

吕璐

摘要:《飞虹啸》是清代女作家刘清韵以《聊斋志异·庚娘》为底本进行改编创作的戏曲,其作对清代“聊斋戏”中以宣扬伦理道德为主的创作倾向有所突破。刘清韵在戏曲体制下,扩充了原作的情节并增强叙事时空感,且使人物形象进一步鲜明化以调节戏曲中场次冷热。在延续戏曲抒情传统的基础上,刘清韵又在戏曲架构内将自身的性别意识蕴含其中,藉此流露出女性的主体性和独立自主的意志,与《聊斋志异·庚娘》相比呈现出一些不同之处。

关键词:刘清韵;飞虹啸;聊斋志异;女性意识

中图分类号:I207.3 文献标识码:A

自明末清初商品化的各种推动,社会性别的分离被进一步强调,女性领域和女性特质需要重新界定。其时通俗文学乃至文人作品中的女性形象皆被赋予新的标签,出现在大众读者面前的女性形象亦不再是传统叙事中三从四德的“佳人”。明清之际是中国古代女性文学发展的繁盛期,女英雄故事的频繁书写,颇能引发女性关乎性别定位的怀疑和女性视野的自觉反省。刘清韵《飞虹啸》正是处于传统父权社会中的女性英雄主义抗争之作,其改编自《聊斋志异》中《庚娘》一事,全剧共十出,讲英烈女子尤庚娘智杀仇人王十八为其公婆与丈夫金大用报仇,最终与遇难未死的丈夫团圆的故事。女作家善于将个人情思以深隐之姿态委曲暗含于创作中,又因戏曲之体裁特性,因此改编便产生了一些新的特色。

刘清韵可说是目前所知最高产的中国古代女性剧作家,所著剧作共二十四种,传于世者十种,集合编为《小蓬莱仙馆传奇》。此十种戏曲总体上超越了明代以来女曲家作品中所呈现的纯抒情特性,且在戏曲的人物刻画、叙事结构与主体意识浸入方面,也表现出难得的注意。

一、戏曲体制对小说情节的解构和重塑

晚清学者俞樾称刘清韵剧作“虽传述旧事,而时出新意;关目节拍,皆极灵动”。 [1]又刘清韵生性散逸疏朗,戏曲语言也能一改女性纤媚柔婉的特质。故以潇洒清秀之诗笔,在清代“聊斋戏”充满浓厚道德批判的环境下,真实热情地去表达当时女性的精神向往。《飞虹啸》是女性作家以其特有的锐感深情去探索女性在封建社会中的地位和能力,对小说叙事做出了符合戏曲舞台规律的调整,这种调整首先表现在对情节的重组和时空的重构。

蒲松龄在《聊斋志异·庚娘》中是以第三人的全知视角讲故事,全文除对庚娘英烈表示敬佩之外,并无任何感情色彩。其小说情节可以概括如下:1.交代故事背景:流寇作乱,金家举家南逃;2.途遇少年王十八,自愿与金家一同前行,庚娘察觉到王十八非良善之人;3.船舶夜行至芦苇深处时,王十八与船夫合力将金大用与其父母先后打入水中溺死,被庚娘窥到;4.王十八霸占庚娘携其回家,庚娘假意应允。王妻唐氏不齿其夫行径,被王十八溺死;5.庚娘与王十八归家,庚娘劝酒灌醉王十八,后用刀砍杀王十八及王母,之后投水自尽;6.庚娘所写诉冤信被发现,人们将她视为烈女,筹钱为她举办丧事;7.金大用和王十八妻唐氏被尹翁所救,尹翁撮合二人,金大用听闻庚娘事迹;8.金大用进入军中,并与唐氏成亲;9.金大用与唐氏在镇江途中偶遇庚娘,三人相认;10.庚娘死而复生,并被盗墓者所救,成为耿夫人义女;11.金大用拜见耿夫人,两家往来不绝。

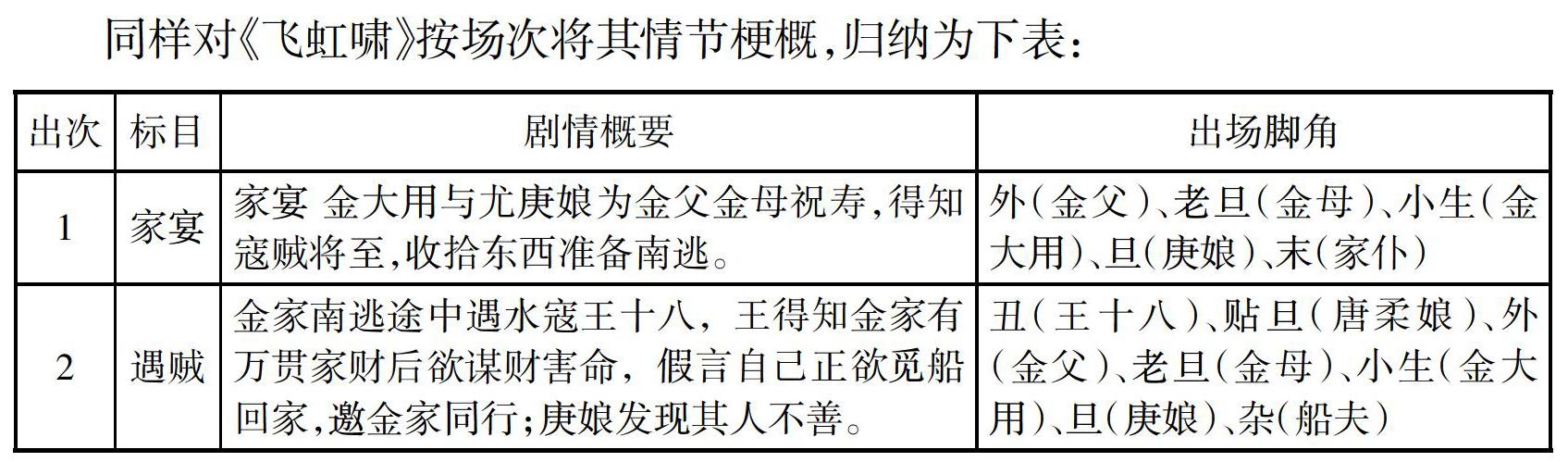

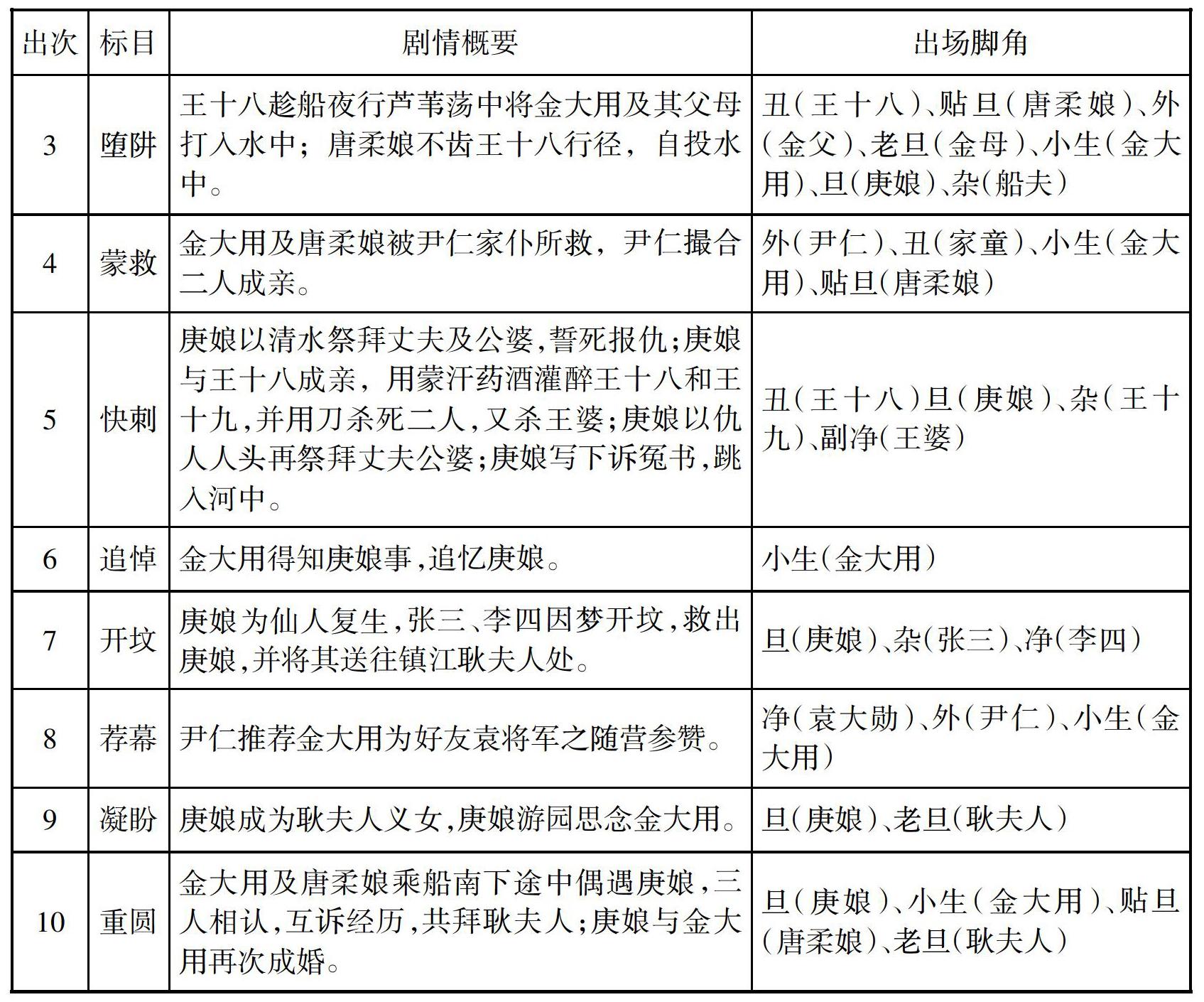

同样对《飞虹啸》按场次将其情节梗概,归纳为下表:

二者对比可见,《飞虹啸》在原文的基础上对情节进行了增补和更改。因小说叙事对时间的控制较为自由,除顺叙外,蒲松龄在金大用和庚娘被救的情节上均使用了插叙手法,打破了单一的时间线。而戏曲囿于体制限制,剧情总要一场一场交待。对原文情节所作的增补有:祝寿、刺探、祭拜、追悼、骂娘、凝盼、再婚等九处。戏曲开场先将初始情境由南逃转变为祝寿,所营造的幸福场景恰与接踵而来的灾难形成鲜明对照。继而王十八的刺探成为下文加害的拐点,当其获悉金家情况之后杀人行为的始末便渐趋清晰。庚娘的祭拜和王十九的骂娘均凸显人物性格,可见刘清韵不仅是在重述故事,也融入了自身对人事与道德上的评价,在人物设定上流露出极强的个人感情色彩。值得注意的是,在以“生旦离合”为叙事脉络的戏曲体制中,刘清韵为生(金大用)及旦(庚娘)安排了独脚戏,金大用之《追悼》与庚娘之《凝盼》更加符合戏曲舞台演出传统及抒情化特征,且以此构置了生动感人的故事情节。此外,刘清韵对原文剧情亦做出一些更改。如将唐柔娘被杀改为自杀,并借由柔娘之口自言身世,铺陈细节,强调事件前因后果,使后文柔娘嫁与金大用的结局呼之欲出,又为人物增添了女性自主意识。再如庚娘刺杀时,将小说中两刀杀死王十八改为一刀毙命,并增加了杀死王十九的情节。如此既符合當时戏曲之伦理道德批判倾向,又使整个作品中氤氲着浪漫的女性英雄主义氛围。

除情节的增改以外,《飞虹啸》对《聊斋志异·庚娘》的时空关系做了重新处理。前文已经提到,小说叙事可以灵活地控制同一空间中的多条叙事脉络,而戏曲则更适于表现单一的场景。蒲松龄所设定的并列剧情,诸如庚娘之死与金大用复生、金大用被荐入军、金大用与唐柔娘成亲、庚娘复生、庚娘成为耿夫人义女等,均被刘清韵以时间单线顺序来呈现。在这样的叙事模式中,事件的时间跨度就要被拉长,戏曲空间感也需具体化。《飞虹啸》开篇即指明时令为新秋,地点为金宅。当金家一行被王十八骗上船后,原作中弱化了各人座次上的空间感,只写“妇与庚娘同居……王坐舡头上”。[2]383戏曲中则明确写出“老丈一家儿在舱中坐”,王十八“同房下去梢舱里蹲蹲”。至庚娘同王十八回到金陵时,戏曲中写下船之地为水西门,时间为日过正午。王十八请庚娘梳洗准备,庚娘便有“痛苦倒地”“拂拭看剑”“清水祭亲”“对镜理妆”“起身开箱”“包药藏怀”“对镜簪花”一系列动作,全毕之后才得待见王婆。此处情节,蒲松龄在《聊斋志异》中仅用“未几,抵金陵,导庚娘至家,登堂见媪” [2]384一句带过。

《飞虹啸》中最具诗意美感的时空叙写当为生、旦二人的独角戏,其间蕴含着丰富的情感与思恋,在曲折往复的时空叙写中,又传达出哽咽难言的深挚悔恨。如第六出《追悼》,写金大用得知庚娘英烈事迹,于风雨夜独自追忆庚娘。时间跨度从夜晚下雨至深夜雨声渐大,再到鸡鸣时分。环境上又以“风雨”衬托男主人公内心的悔恨,用“鸡鸣”点染其心绪之乱。至于追悼的内容,则从“记双双花烛时”的新婚燕尔、容华绝代,写到“孝谨温和”的夫妻生活,再写到“剑光飞、血花渍”的生离死别,而最后则归结到“绵绵恨长无尽时”的一缕相思。又如第九出《凝盼》,庚娘之戏全从诗笔出之。以耿夫人与庚娘毓秀亭中赏兰花始,到耿夫人命婢女陪庚娘游园,庚娘一路所见所思,就全在这游园的途中。空间上先至胡梯,再看到金山、焦山,又远望镇江仿若一线,接着看到江上船只,最后又回到眼前园内的花草。这一过程中视觉上所呈现出由近景到远景再到近景的空间切换。而庚娘的心思也是从眼下事回想到从前,再到如今的感叹。其中对夫妻旧事的回想也充满时间感“记得你晓妆代将细翠贴,记得你晚妆代解湘裙结”。《凝盼》乃是《飞虹啸》中最具女儿情致的一出戏,从人物行动到戏曲唱词都富含风情之感,全从女性心理写情思。谭正璧在《中国女性文学史话》中讲:“中国女作家偏富于艺术性、音乐性,诗体原本即是她们的思无障碍和最适性的书写方式。” [3]20此处的刘清韵在戏曲体制的理性架构中,恰好表现出一种女性之感性柔情,在封建伦理夫妻关系的刻画里,加深了乱世中夫妻艰难遇合的感慨,也透露出自身的情感欲求。

二、脚色制下人物形象的鲜明和丰满

《飞虹啸》与《聊斋志异·庚娘》中所出现人物大概相近,角色属性及行动轨迹亦较为类似。相较而言,《飞虹啸》作为戏曲要平衡各类脚色的出场频率,其中共用了生、旦、贴、老旦、外、末、净、杂、丑等九门脚色,即主要人物与次要人物均归入某门脚色中。又为次要人物增添了独立情节线,使各门脚色在戏曲中皆有不可忽略的作用。因此人物形象在小说的基础之上更为鲜明具体。

现将小说与戏曲中对人物形象之描写辄录出来,整理如下表:

《飞虹啸》中人物的变化首先体现在形象标志的丰富性上,标志即人物所有外部特点的总和。蒲松龄以诗笔著文,对文中人物之标志有所省略,着重以情节体现人物之特点。对比可见,刘清韵有意将這些标志显现出来。次要角色属性及形象皆被明确,其中老者形象如金父冠以姓名,交代其官位及人生追求。原文中的尹翁亦改成尹仁,将其塑造成隐者高人之形象。又如敌对者王婆、王十九,在小说中的描绘十分中性,但在刘清韵笔下却可见其丑陋嘴脸。她写王母“歪嘴独目”,而对王十九则是见面就骂娘“老不死的乞丐婆,偏心偏肺的老贱货”。再如相助者耿夫人及盗墓者。盗墓者从恶少改为樵夫、渔翁,耿夫人除富、寡特点之外,更强调了她对后代的强烈期许,使其收养庚娘成为必然。以上次要角色形象补充,除丰富戏曲脚色外,还赋予整个故事鲜明的色彩和魅力,使之成为戏曲“生旦离合”线的衬托。

《飞虹啸》中对金大用的形象未做太大更改,仅通过尹仁口吻称其“胸有包罗,倚马才多”。语言上增加了表现金大用对庚娘真挚情感的唱词,并借纳柔娘为妾一事中矛盾的心理描写展现其重情特质。改编后的金大用,注重于向内心寻求,以解放受缚于功名之念的儿女情怀,成为真正怜香惜玉的情痴。至于敌对者王十八,蒲松龄只在小说中称为“少年”,此外并无其他属性。《飞虹啸》中不但点明王十八身份为水寇,并将其归入丑角。透过语言与动作,从王十八“莫说商民不敢傍,就是官兵大队来,只好远远的将咱老子望一望” [4]759写出其“不耕不读”与“坑财害命”的特征。

刘清韵在《飞虹啸》中着笔最多的便是对女性形象的塑造。庚娘既有封建社会中贤妇的一面,又是貌美聪慧、心灵手敏的奇女子。她能洞察到王十八的奸邪,又能从容镇定、曲意逢迎。整部剧中最显庚娘光彩之处便是第五出《快刺》,从设计周旋,梳洗打扮,到假意劝酒,手刃仇敌。整个复仇过程都可见其睿智与豪气。相较于小说,戏曲中刺杀过程更加干脆利落,之后庚娘赴命清流,亦是带着英雄一般不容侵犯的尊严和气节。与庚娘之死相应,贼人之妻唐柔娘在发现王十八坑财害命后痛骂“你杀人没天理,俺不愿为贼子妻”后,也投水自尽。唐氏在《聊斋志异·庚娘》中未有姓名,其身世只说“祖居金陵”。蒲松龄写唐氏获救后请为金大用妻,已经显示出唐氏敢于追求自由婚姻。刘清韵则直接赋予柔娘姓名,并通过其口自述身世:【惜花赚】系出寒儒,父女相依,母氏殂。也是爹爹一时误听媒语,致将娇女配强徒。可怜贱妾结褵初,只韶光勉向愁中度。昨夜里他又见色欢心,把人命图。寻思数,凤凰怎伴鸱鸮翥?因此上碧波甘赴、碧波甘赴。(第四出《蒙救》) [4]764-765柔娘婚姻的失败在于父亲强配,得知所嫁非人,亦能毅然与其决裂。在绝处逢生之后,柔娘便勇于追求自主婚姻,渴望得一有情人。已婚女子的女性意识可见于此。柔娘之“柔”,适与庚娘之“庚”意义相反,一为温柔贤良的传统女性,一为英雄化的传奇女子,却都如出一辙地为所事非人的痛苦婚姻甘于牺牲。刘清韵将自己隐匿的真情呈现在了女性人物塑造中,女子在沉重的闺阁阃范之下尚且坚持婚姻自主,柔娘作为平凡女子更陪衬出庚娘的豪气。

其次,戏文的冷热、悲欢的场次调剂,亦要借助不同的脚色的表演来实现。戏曲中生、旦两门脚色地位较为突出,在副末开场后,生、旦出场基本上是离合相间。《飞虹啸》从第三出之后,所呈现出的便是生、旦一离一合的上场方式,男女主人公一波三折的爱情也正在其中展现。相较于生、旦,其他脚色往往作为依附穿插于二者之间。如第四出《蒙救》乃是从生脚引发,外、丑、贴同上。第五出《快刺》是以旦脚为主,到第六出《追悼》又是生脚独戏。之后几出,也都遵循如此规律,直到第十出《重圆》,生、旦才真正走到合的结局。以生、旦为主,净、末、外、杂、贴等脚色互相协调最能发挥脚色制的丰富性。吴梅称:“传奇主脑,总在生旦,一切他色,止为此一生一旦之供给。一部剧中,有无数人名,究竟都是陪客。” [5]163因此戏曲中之冷热、悲欢、庄谐便要依托于不同脚色的对比映衬。如《飞虹啸》第二出为生、旦合的热场戏,丑、贴、外、杂等陪同。第三出《堕阱》即是生、旦之离的转折,基调最后定格为悲情。于是第四出又为热场,写小生获救,并与外、丑、贴同场。第五出《快刺》为全剧高潮,酣畅淋漓的热场之后又迎来第七出生脚悲情的独戏。在第九出旦脚冷场戏《凝盼》后,全剧基调即从少妇悲秋的望断念绝转为最终的大团圆结局。由此可见冷、热场交替,悲情与欢愉映衬,庄重与滑稽的氛围对比,都是借助戏曲中不同性情和行为的脚色来完成的。

三、女性主体意识的自觉抒情

谭正璧在《中国女性文学史话》中提到:“每个著名的女作家的身世都带有浪漫的意味,仿佛她们本身就是一篇绝妙的文学篇章,而她们的作品又是她们身世的写照。” [3]21《飞虹啸》虽是从《聊斋志异·庚娘》中取材敷演而成,但通过女性形象的塑造和对女性角色命运的安排,通过剧作中深挚的情思,可见刘清韵将戏曲创作实践看做是对女性处境的自知而希冀跳脱的一种方式,在此完成了一次自我呈现。

女性在暴力下的反抗,是刘清韵主体意识的融入之一。在庚娘女性形象英雄化的塑造上,刘清韵致力于展示女性独立承担复仇的能力,并在其中表现出的种种优秀品质,甚至不为一般男性所有。作者竭力彰显庚娘身上的真善美,恣意以自己的标准痛快淋漓地惩恶扬善,并努力维持其家庭圆满。对庚娘其人的道德评价及所赋予的最终命运,皆表现出刘清韵对于女性的关爱。在清末民初的社会大转型环境下,处于传统社会结构中的女性所面临的压力和焦虑远大于男性。因此在戏曲的虚构世界中,刘清韵大可借助其笔,规划自己内心的理想结局,使她心底漂泊难安的欲望得以宣泄和满足,由此亦可知刘清韵为何在《聊斋志异》数百篇女性叙事中,选择《庚娘》一事来做改编。

其次,作为女性的刘清韵在《飞虹啸》中表现出了自己对于婚姻的选择与坚守。《飞虹啸》引用兰蕙同婚、英皇并嫁的成例,以才子双娶佳人的大团圆结局。虽是承袭了蒲松龄原作中的结局,但基于刘清韵一开始所宣扬的女性独立价值而言,人物命运的妥协性似乎将改编的主旨弱化了很多。对婚姻的完整性的向往来源于封建社会中根深蒂固的伦理道德观念,在传统女性心中,家庭完整是她们一生所追求的完美结局。在婚姻家庭的完整性上,刘清韵更强调男女之间自觉的情感生发。《飞虹啸》中所描绘的夫妻情感,是平淡生活中的缠绵惬意,以及身处异地时对旧日缱绻的怀念和相思之情的表达。这种以两心相知的感情为基础的新型婚姻模式,在女性失语的时代是十分难得的。

最后,在对婚姻与家庭的坚守上,刘清韵在双美问题上表现出的犹豫与矛盾,是其自身对于传统道德做出的妥协。尽管在戏曲叙事的架构内可以借他人酒杯,寄托自我内心之幽微的感情,而自我之人生却必须让步于现实。刘清韵与其夫钱德奎志趣相投,感情浓厚。然其中年因病不育,难逃命运摆布,“第多病不育,亦彼苍予之,齿者去其角之例也。然生平缺陷,皆有人代补,是又不幸中之幸”。 [6]社会现实迫使她为夫纳妾,甚至典尽钗环,移居别处。她对于子嗣的渴望亦体现在《飞虹啸》中,如写耿夫人“每年向金山寺进香,于大士前默祷,或子或女乞赐螟蛉,以慰衰暮” [4]779,偶得庚娘为女后,又要绣长幡一对特去还愿。对于传统婚姻关系中一夫多妻制的不平等,刘清韵也未表现出排斥意识,甚至于她而言此乃为自己职责所在。蒲松龄在小说末尾强调庚娘的机智勇敢,“至如谈笑不惊,手刃仇雠,千古烈丈夫中,岂多匹俦哉!” [2]388称庚娘是英武刚烈的女英杰。刘清韵则将女英雄的命运回归到家庭伦理上。她接受了封建社会中纳妾制度存在的合理性,囿于封建礼教观念的渗透,将女子对于自由婚姻的实现权力回归到父权手中。此处可见于柔娘之婚姻,其最终之实现是源于以尹仁为父权代表的应允和撮合。

四、结语

综上所述,刘清韵在《飞虹啸》中除沿用戏剧创作传统外,又从女性视角出发表达自身生命诉求。在《聊斋志异·庚娘》原有的复仇模式叙事下,呈现了“女英雄”这类舞台意象不同于男性的表现内涵和审美理想。《飞虹啸》并未发现有任何公开演出的记录,究其原因,一为当时传奇演唱通常所用的昆曲已衰微。又由于明清女性剧作家多是从剧作家个人的主体性出发来构建故事情节,过多地注重文学性,忽略戏剧情节演进的冲突性与矛盾性,致使排演不甚理想。因此《飞虹啸》无演出记载,自成必然。

刘清韵在《飞虹啸》中所表现出不彻底的反抗亦成为后世学者之诟病。周妙中曾说:“作者身为女子,却在数种剧本中将一夫多妻作为美谈,封建思想之深入人心在这里可见一班。” [7]349女性作家在创作实践中不可避免地要遭受道德准则及社会身份的无形压迫,处于清末民初动荡中的刘清韵又难免在新思潮中游离。新旧思想的掺杂,使刘清韵在《飞虹啸》中表现出反抗与隐忍共存的思想意识。一边是传统的“仁义忠孝”,强调女性在家庭中的“贤妇”属性。另一边又伴随着“自由平等”的社会观念,鼓励女性突破礼教束缚追寻个人尊严。这种妥协与叛逆的折衷思想在刘清韵的剧作中展现得淋漓尽致。

参考文献:

[1]俞樾.小蓬莱传奇序[O].清光绪庚子上海藻文书局石印本.

[2]张友鹤,辑校.聊斋志异会校会注会评本卷一[M].上海:上海古籍出版社,1962.

[3]谭正璧.中国女性文学史话[M].天津:百花文艺出版社,1984.

[4]关德栋,车锡伦.聊斋志异戏曲集[M].上海:上海古籍出版社,1983.

[5]解玉峰,编.吴梅词曲论著集[M].南京:南京大学出版社,2008.

[6]刘清韵.小蓬莱仙馆诗钞[M]?蛐?蛐天虚我生(陈栩),编.著作林(第5期),光绪三十三年(1907).

[7]周妙中.清代戏曲史[M].郑州:中州古籍出版社,1987.

Abstract: Fei Hong Xiao is an opera adapted by Liu Qingyun,a female writer in the Qing dynasty,based on Geng Niang of Strange Tales from a Lonely Studio. Under the system of traditional Chinese opera,Liu Qingyun expanded the plot of the original work,enhanced the narrative sense of time and space,and made the character image more vivid to adjust the cold and hot of the scenes in the drama. On the basis of continuing the lyric tradition of Chinese opera,Liu Qingyun also embodied her own gender consciousness in the framework of Chinese opera to reveal the subjectivity and independent will of women,which presented some differences compared with Geng Niang of Strange Tales from a Lonely Studio.

Key words: Liu Qingyun;Fei Hong Xiao;Strange Tales from a Lonely Studio;female consciousness

(責任编辑:李汉举)