大南山革命根据地的大本营

2020-07-14翁兴耀黄卓奇

翁兴耀 黄卓奇

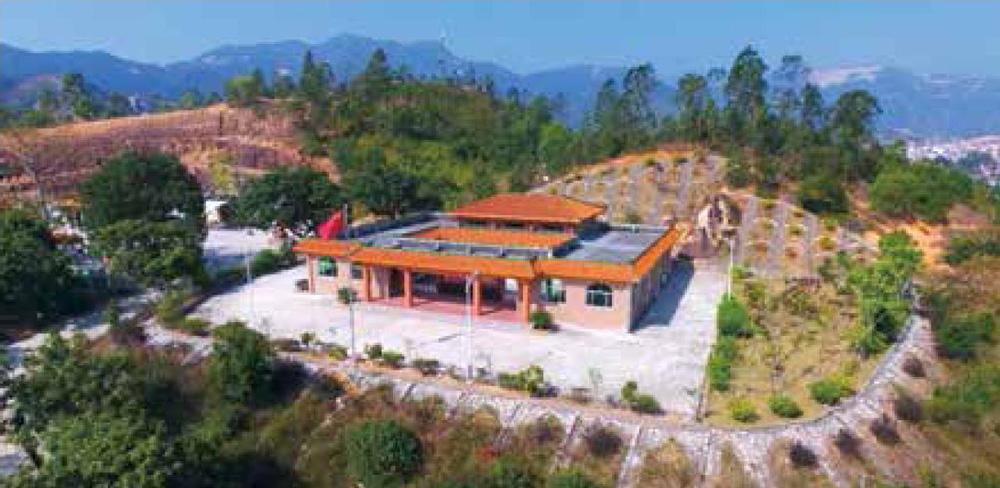

位于惠来县北部山区的惠城镇林樟村是第二次国内革命战争时期老区村,地处潮(阳)普(宁)惠(来)三地交界处,是大南山革命根据地的大本营。“林樟乡,我们的大本营,东委、县委、苏维埃等机关都在此”,这是1928年6月《中共东江特委给省委的报告》中对林樟地位的描述。

土地革命時期,林樟村人民对革命事业怀着满腔热情,以火热的激情投入了中国人民的解放事业,不论多么艰难险阻,始终矢志不移,甚至不惜牺牲自我,涌现了许多可歌可泣的英雄事迹。

一张蓑衣三位烈士

林樟村的惠来大南山革命纪念馆陈列厅的玻璃橱柜里,摆放着一件蓑衣,其背后流传着一段“一张蓑衣三位烈士”的感人故事。

1928年,林樟村赤卫队员林宏鱼参加彭湃领导的大南山土地革命,他曾穿着这件蓑衣,沐风栉雨参加革命斗争。林宏鱼不幸牺牲后,两个兄弟继承他的遗志,先后也披上这件蓑衣加入革命队伍,英勇奋战在大南山革命根据地,并相继牺牲。烈士后人林坤元,多年来细心保存着这件蓑衣,并把它捐赠给了惠来大南山革命纪念馆。

“这件蓑衣已保存了80多年,每当看到它,我便仿佛看到先辈们浴血奋战的身影。作为烈士后人,我希望子孙后代铭记那段历史,学习先辈们不屈不挠、顽强斗争的精神。”林坤元说。

据介绍,即使在敌人实施“围剿”政策,血洗村庄的恐怖氛围下,林樟人民一如既往,节衣缩食,支援红军,积极参加反“围剿”斗争,为大南山革命根据地的创建和巩固做出了卓越贡献。该村先后有36位参加革命的战士壮烈牺牲,成为惠来县革命烈士最多的一个革命老区村。

为革命鼓与呼的赤花剧社

在林樟村提到“赤花剧社”,该村老一辈人耳熟能详,均能说出它背后的故事来。该村现有的戏台,便是当年赤花剧社的故址,该村原党支部书记林振有向笔者展示了当年赤花剧社演员们演出时弹奏的扬琴等乐器。这些乐器历经岁月的更迭,已然落满了灰尘。

根据史料记载,1928年3月,彭湃转战于大南山惠来林樟村期间,经常到林樟村民间“清唱班”参加活动,并指示应该发挥民间“清唱班”这种群众喜闻乐见娱乐形式的作用,宣传发动群众参与革命斗争。惠来县委派在林樟村工作的刘育民遂把林樟村的“清唱班”改为俱乐部。此后,东江特委和潮普惠县委邀请林樟、盐岭两村的俱乐部参加演出古装戏《临江楼》和《食红杏》,并吸收两个村19人成立“赤花剧队”,每晚演出话剧、潮剧。后来剧队又逐步以林樟、盐岭两村的群众为主体发展至60多人,改编为“赤花剧社”。为追求最大的宣传教育效果,赤花剧社根据群众要求,搜集编写了多部剧目,号召群众学文化、斗地主、斗流氓、反迷信。后来剧社逐步发展成为苏区的艺术轻骑兵,剧社成员经常自带道具巡回演出,为活跃根据地的文化生活和宣传工作做出了巨大贡献。

“虽然赤花剧社是特定时期的历史产物,但是当年剧社成员不畏艰险积极投身革命宣传工作,甚至不惜付出自己宝贵生命的革命精神,至今在林樟村依旧传承不灭。”林振有告诉记者,该村目前还保留着文娱队,经常举办文娱演出,宣传党的方针政策,以此方式向当年的赤花剧社成员致敬。