乌尔第三王朝旮尔沙那的职能探析

2020-07-14王俊娜

王俊娜

提要:旮尔沙那建于舒勒吉三十五年二月或之前,此地发现的泥板文书系年最晚为伊比辛五年一月。在乌尔第三王朝的历史上,地处温马行省的旮尔沙那不只是一处由将军管理的军事要塞,还是一个以阿卡德人为主、由村长负责管理的村落,在一定程度上拥有自治权。

关键词:乌尔第三王朝;旮尔沙那;军事要塞;村落

DOI:10.16758/j.cnki.1004-9371.2020.03.002

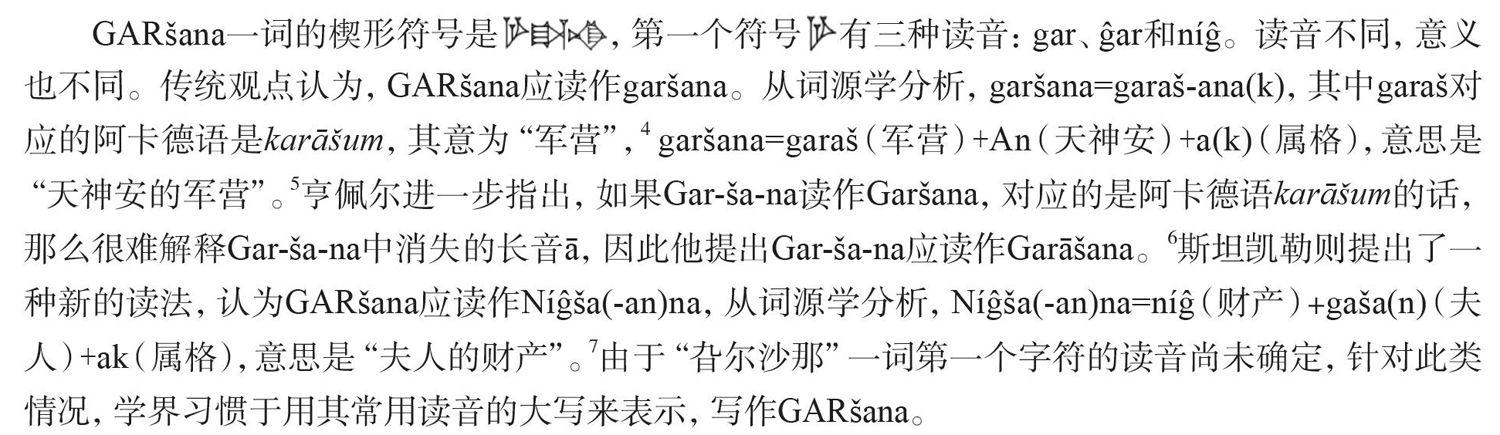

20世纪在伊拉克出土了大量的乌尔第三王朝时期(公元前2112—前2004年)苏美尔语泥板文书。这些泥板文书多为盗挖,现散落在世界各大博物馆和私人手中。罗森旧藏(Rosen Collection)、后被赠予美国康奈尔大学的泥板文书,因其记录的地点在GARsana,或与旮尔沙那有关,故被称为旮尔沙那泥板文书。该文书的特殊之处在于,它详细记载了不同的工种、报酬等内容,对于研究乌尔第三王朝的经济体制以及社会分工具有重要的史料价值。

近年来,学术界围绕旮尔沙那泥板文书进行了多方面的研究,其中有关该地职能的讨论最为激烈。以索尔伯格(Edmond Sollberger)和亨佩尔(Wolfgang Heimpel)为代表的学者基于词源学分析推断旮尔沙那是一处军营,斯坦凯勒(Piotr Steinkeller)通过对乌尔第三王朝王室村落的研究,否定了“旮尔沙那的军营说”,认为旮尔沙那只是一处王室村落。然而,从现已发表的旮尔沙那泥板文书来看,旮尔沙那不仅是一处军事要塞,同时也是一处村落。

一、旮尔沙那泥板文书与旮尔沙那

据BDTNS统计,旮尔沙那泥板文书共计1559件,其中阿马尔辛时期的泥板文书14件,舒辛时期的泥板文书1138件,伊比辛时期的泥板文书302件,无日期或日期缺损的泥板文书共105件,最早的为阿马尔辛4年1月(CUSAS 6 1529),最晚的为伊比辛5年1月(CUSAS 3 1248),时间跨度凡19年。

此外,在阿马尔辛的父亲舒勒吉时期也有两块直接提及旮尔沙那的泥板。编号为BPOA 2 2291的泥板记载:“10名男丁用35天将柳木船从阿皮萨勒拖到了旮尔沙那的水库,监工是卢旮勒伊什塔兰,经由卢旮勒伊提达,席格伊舒巴旮拉月和筛卡尔旮拉月,安山国被毁年之次年。吉瑞尼之子卢旮勒伊提达是总督的士兵。”编号为CUSAS 3 1454的泥板记载:“5只带羊毛的母绵羊、5只带羊毛的公绵羊、3只带羊毛的羊羔、2只母山羊、2只公山羊,用大麦购得,大麦共1500升,为旮尔沙那的奈尔旮勒神庙,自阿腊德处(支出),经由卡斯和卢旮勒奈萨格,卡斯接管了,南那神的女祭司被选中之年。”

乌尔第三王朝的经济管理泥板文书通常以月名+年名的格式结尾,以记录事件发生的时间,有时也会在文书的末尾加盖官员的印章。根据CDLI中的乌尔第三王朝年名和月名对照表,第一块泥板记录的“安山国被毁年之次年”,为舒勒吉35年,席格伊舒巴旮拉月和筛卡尔旮拉月分别指2月和3月。第二块记录的“南那神的女祭司被选中之年”,为舒勒吉43年。故此可以推知,旮尔沙那一地至少在舒勒吉35年2月就已存在。

在温马行省出土的20件涉及温马行省各地区居民财产纠纷的法庭判案文书(di-til-la,意思是“最终判决”)中,有3件(BPOA 10602、Sale Documents 100和BMl06536)记录的是旮尔沙那公民的最终判决(di-til-la dumu Gar-ga-naki-ka),这说明旮尔沙那位于温马行省。由于缺乏相关的考古依据,学界通过现有的泥板文书对旮尔沙那在温马行省内的具体位置进行了讨论。根据泥板文书(CUSAS 3 1440)的内容,索尔伯格判定旮尔沙那坐落于温马行省的西南部。通过旮尔沙那到扎巴拉(Zabala)、卡尔卡尔(Karkar)、温马城以及尼普尔花费的时间,亨佩尔推测旮尔沙那位于温马行省的西北部。斯坦凯勒则认为旮尔沙那位于温马行省的东部,在该行省与吉尔苏或拉旮什接壤的边界上。他的理由是,吉尔苏总督阿腊德南那曾担任过乌嚓尔旮尔沙那即旮尔沙那的将军,吉尔苏总督为旮尔沙那的士兵提供了各类供应(见下文表2);温马行省三处森林的分布也表明旮尔沙那位于温马行省东部,吉尔苏西南方向。考虑到学者们基于不同的依据对旮尔沙那具体位置得出的不同判断,莫利纳(Manuel Molina)通过对新发现的泥板文书(Green 2013-315)中旮尔沙那与温马行省的安扎旮尔(Anzagar)、达腊乌姆(Darraum)以及乌达旮(Udaga)的关系研究,证明旮尔沙那应在温马行省的东部。

二、作为军事要塞的旮尔沙那

从已发表的旮尔沙那泥板文书在乌尔第三王朝阿马尔辛(14件)、舒辛(1138件)和伊比辛(302件)时期的数量分布可知,旮尔沙那在舒辛王统治时期尤为重要。乌尔第三王朝末期,阿摩利人入侵两河流域。舒辛4年,国王对阿摩利人发动了进攻,但并未削弱阿摩利人的势力。因此,为了抵御阿摩利人,乌尔第三王朝在底格里斯河以东及王国核心区的西北部建立了一些军事驻防营和城市。旮尔沙那很可能就是舒辛王统治时期抵御阿摩利人的军事重镇。

至于旮尔沙那军事要塞建立的时间,有学者推测可能是在乌鲁克第五王朝时期由国王乌图赫旮勒(Utuhegal,公元前2123—前2113年)为驱逐底格里斯河沿岸的古提人而建。据古巴比伦时期的乌图赫旮勒铭文抄本记载,古提人入侵两河流域,占领了底格里斯河两岸,导致两河流域南部苏美尔地区民不聊生:

……山区的毒蛇古提人对诸神采取了暴力行动,将苏美尔的王权带至山区,使苏美尔地区充满了邪恶,抢走了他人之妻,夺走了他人之子,将邪恶和不幸带进了苏美尔……游牧部落践踏了一切。古提人的首领提瑞甘……但是没有人反对他。他占领了底格里斯河两岸。在南部,在苏美尔地区,他堵住了田里的水。在北部,他封鎖了道路,并使这片土地道路的两旁长满了高高的野草……

三、作为村落的旮尔沙那

据萨拉博格(Walther Sallaberger)统计,旮尔沙那泥板文书所见的172个人名中,阿卡德语人名占68%,词源模糊的人名占23%,苏美尔语人名仅占9%。在23个书吏中,18个是阿卡德语人名,2个是苏美尔语人名,还有3个书吏的名字词源不详。此外,旮尔沙那供奉的主神是阿卡德地区的奈尔旮勒神(Nergal),这表明旮尔沙那的居民主要是阿卡德人。位于苏美尔地区温马行省内的旮尔沙那的居民主要是北部的阿卡德人而非苏美尔人,可能的情况是:阿卡德人在此前因某种原因自发迁居到温马行省,由零星的定居逐步形成了阿卡德人的聚落。另外,乌尔第三王朝实施了一项将阿卡德人强制移居到苏美尔地区的政策。基于上文所述,旮尔沙那重兵驻防,由将军进行管理,第一种推测可以排除,第二种推测即旮尔沙那是乌尔第三王朝将巴比伦尼亚北部的阿卡德人强制迁移到苏美尔地区建立的村落的可能性更大,这些被强制迁移的阿卡德人很可能是战败的俘虏。

乌尔第三王朝时期战事频仍,反叛不断。舒勒吉从其统治的第21年开始进行对外战争,至舒勒吉48年先后征服了德尔(Der)、卡腊哈尔(Karahar)、席穆润(Simurrum)、哈尔西(Harsi)、安山(Ansan)、沙什润(Sasrum)、卢卢布(Lulubu)、基马什(Kimas)和胡尔提(Hurti)等9地。随着战争的持续,王朝对被征服地区的统治问题也日益凸显。曾被摧毁的王国常常发生反叛,有些王国如卡腊哈尔被舒勒吉摧毁了2次,席穆润和卢卢布甚至被摧毁了9次。阿马尔辛和舒辛统治时期,乌尔第三王朝的征服战争仍在继续,面对各国的不时反叛,王朝的镇压已力不从心。因此,舒辛王统治时期对待反叛国的政策发生了实质性转变,王朝不再一味地重复征伐,而是把战败国摧毁后将其居民迁居他地,对战败国的居民进行直接统治。舒辛王的铭文中对此事有明确的记载:“为恩里勒神和宁里勒女神,他在尼普尔的边界上安置了敌人的人民,他的战利品,(即)席马农(的人民),为他们建造了[一个村落]。”

舒辛王在平定席馬农(Simanum)、哈布腊(Habura)及附近地区的叛乱后,将俘虏迁至尼普尔的边界为他们建造了一个村落,严格来说这个村落就是战俘居住的战俘营。舒辛王也在其铭文中宣称自天命确立以来,还没有一个国王做过此事。舒辛王将战俘迁居异地并建立村落这一政策开创了两河流域历史上迁俘虏异地而居的先例。为防止自西北方向入侵王朝的阿摩利人与被征服的北部阿卡德地区的居民联合,将阿卡德地区的居民迁居腹地,也符合王朝的战略布局。

阿卡德地区的战俘迁居至旮尔沙那之后,主要从事各种劳役(漂洗、制毡、制革、碾磨、酿酒、编织、榨油、造船、运输以及建筑等)。据亚当斯(Robert McC.Adams)推测,旮尔沙那的女工工作一天的报酬是3升大麦,男工一天的报酬是5至6升大麦。同时,旮尔沙那泥板文书中没有关于耕种土地的内容,因此,旮尔沙那的居民不是以耕种王室份地为生的王室依附民,而是奴隶。

此外,“乌嚓尔旮尔沙那”(Usar-GARsana)一词的意思也表明旮尔沙那是一处村落。Usar/Asarum的意思是“居住地、移居地”(settlement),Usar-GARgana的意思即为“旮尔沙那(是)居住地”。

旮尔沙那作为一处以阿卡德战俘为主的村落,其日常事务由村长(ha-za-num)负责管理。阿卡德语hazannum最早出现于舒勒吉25年的文献中(ITT 5 6943),它的意思是“城镇、大城市的四分之一、村庄或者大地产的最高行政官”。除旮尔沙那村外,温马行省的扎巴兰(Zabalam)、马什刊(Maskan)、吉尔苏行省的卢卢布(Lullubu)、达卢旮勒(Da-lugal)等村落都设有村长一职。泰勒(Jon Taylor)在对乌尔第三王朝有关村长的泥板文书分析的基础上,提出村长具有以下特点:1、该头衔的持有者与核心行省内的非城市居住区即村落有关;2、一个地方同一时期只有一个村长;3、村长政治权力的大小反映出村落和城镇的地缘政治等级;4、村长常在法律案件中充当证人,并与逃亡者的押送相关;5、村长可能代表国王的利益。泰勒的研究表明,村长的人选应熟知当地的事务,也就是说村长是从当地挑选出来的。有关旮尔沙那村长的文书如下:

文书Nebraska 01记载:“……300捆芦苇,旮尔沙那的村长(ha-za-num)卢沙林(Lu-sa-lim)的印章,经由国王的信使舒伊里……自温马的总督处(支出),阿马尔辛5年9月。”

文书UTI 5 3119记载:“180+[120]捆芦苇,总共10次从温马的总督处(支出),旮尔沙那的村长卢沙林接收了,以上被移走了,来自丞相的命令,经由舒伊里,苏胡什吉使者督办,阿马尔辛5年9月,卢[某]是卢[旮勒……]之子。”

文书MVN 4 71记载:“……300捆芦苇,旮尔沙那的村长卢沙林的印章,经由国王的信使舒伊里……阿马尔辛6年……自温马的总督处(支出)。”

从以上3篇泥板文书可知,旮尔沙那村长的名字卢沙林为阿卡德语,表明他是阿卡德人。阿卡德人担任以阿卡德人为主的村长也佐证了泰勒的观点。这3篇文书中,旮尔沙那的村长卢沙林分别于阿马尔辛5年和6年从温马行省的总督处支取了300捆芦苇。芦苇作为古代两河流域重要的日常生活原材料,可用来做家具,也可以用来建造房屋和船只等。旮尔沙那的村长向温马行省的总督支取芦苇表明,卢沙林主要负责旮尔沙那的行政事务。

纵观已发现的旮尔沙那泥板文书可以推断,旮尔沙那在乌尔第三王朝时期先是温马行省的军事要塞,后兼具村落的职能,至于要塞与村落以及将军与村长的隶属关系目前尚无法断言。但可以肯定的是,旮尔沙那由要塞而村落、要塞与村落并存的模式符合古代两河流域城市文明发展的一般规律。

(责任编辑:张强)