人间四月天挽袖作新词

2020-07-14杭州工艺美术博物馆

“闺阁”原意就是内室的小门。虽然各个时代严格和宽松的程度有所不同,但中国古代女性的生活基本被规范在以家庭为中心的封闭的范围之内。“男主外,女主内”,女性需“正位于内”:“身体”不能超出家居范围,“行为”不能超越家务范畴,“意识”不能超脱家庭范式。

闺、阁、闱、阃(音同“捆”,旧时指妇女居住的地方),这一道道“门”划了一条条看不见的红线,围合出一个独特的女性空间,闭、闷、闲。闺阁淑媛们以女儿、妻子、母亲的身份生活在这个空间。尤其是在名媛才女文化兴起与繁荣的明清时期的江南,她们大多识书明礼,能书画,会琴棋,擅诗文,精女红,个个才情兼备,颜值上佳,是文人心目中的“理想美人”,也背负着社会道德对女性“正统典范”的期待。

当然,“闺房之秀”并不指所有的古代女性,而是特指“学者和官员之妻女”。“奴隶和劳动女性,农民和商人之妻女,贵族和统治者之妻女”并不在此列。她们有着相对奢华的物质生活,丰厚的文化教养,却无法走出“后花园”。这种特别的生活经验,使得她们的心灵活动,尤其是闲寂无聊的情绪感受和纤细敏感的情感体验,得到了某种极端的发酵。

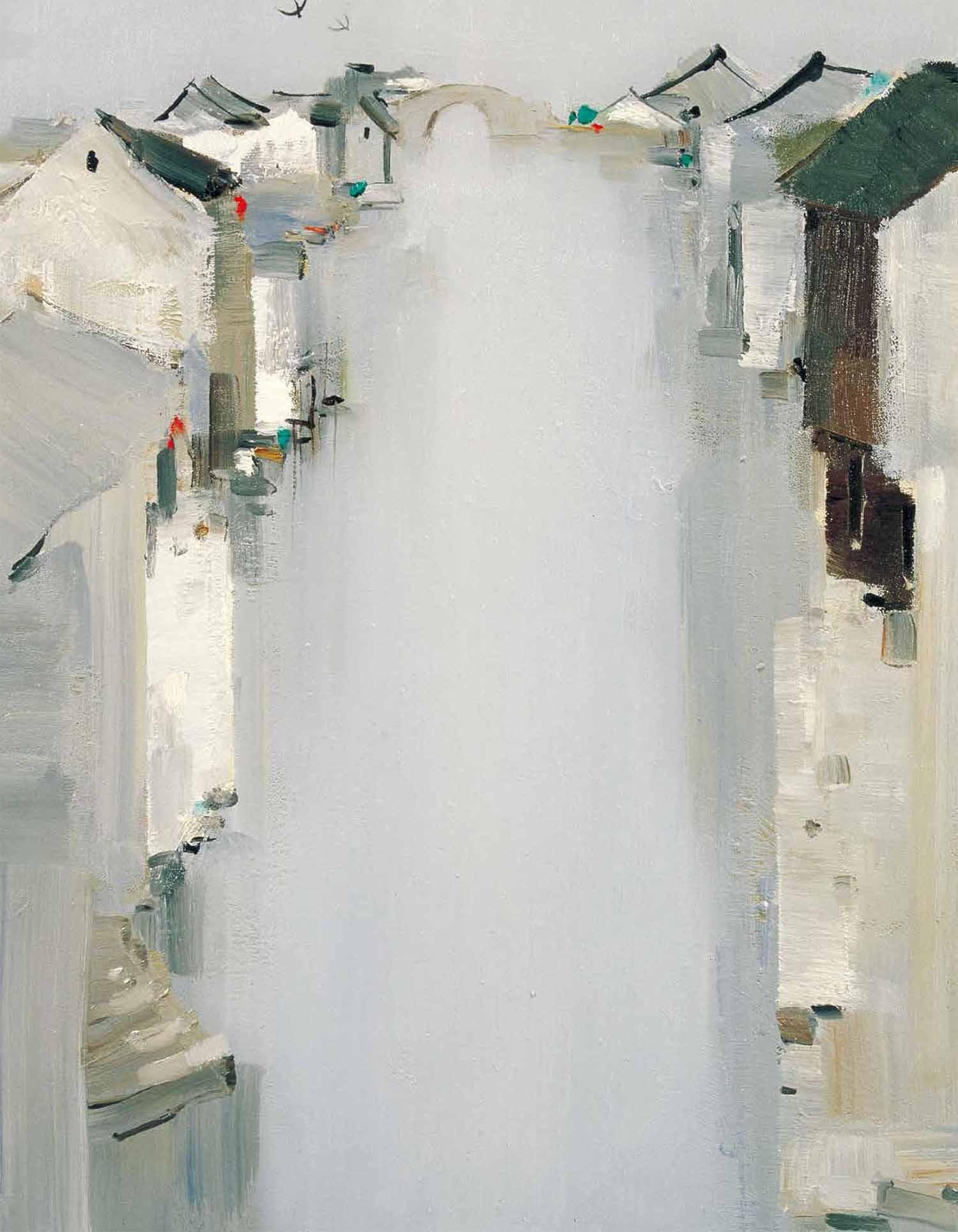

白地·亭台楼阁图·挽袖绣片清 周峰藏

她们留下了许多华服,精致典雅,尽显女子情致,蕙质兰心,只是带着不便明言的心思,藏着隐而不宣的祈愿;她们写下的那些语词,或是日常温馨,或借物咏怀,无关功名而真实细腻,气韵灵动,情思萦绕。时至今日,物是人非,“闺阁”已然是只属于古典社会的一个文化符号。

2020年4月25日至7月26日,杭州工艺美术博物馆“凭阑观史”系列展二—“挽袖作新词·明清闺阁文化展”在中国扇博物馆二楼临展厅开展。展览将分为“壹·缘:衣作秀,锦作缘”“ 贰·工:贤良淑德尽在‘红”“叁·纹:衣不在衣而在意,纹不在纹而在文”“肆·衣:重饰华服,美人如画”4个单元,共计展出119件展品,其中包含76组挽袖、19件服饰和12件书画等,清恽冰《玉洞仙株图轴》和明柳如是白端写经砚两件一级文物也将亮相本次展览。展览从闺阁女子的绣品、衣物、诗词等方面,尝试为观众营造出一个动人、动情的闺秀女性空间,解读明清闺阁文化的内涵。

白地·团花人物图·女褂通袖长144cm 衣长94cm清 周峰藏

正值江南初夏,晴风暖日,芳草未歇。不如挽袖作新词,学作墙外行人,侧探墙里佳人笑。

壹·缘“衣作绣,锦作缘”

关于袖子上缘饰的记载,最早见于《后汉书·舆服志》,“ 祀宗庙诸祀……皆服袀(jūn)玄,绛缘领袖为中衣,绛藳(gǎo,同“稿”)惫,示其赤心奉神也”。人们祭祀先祖时,穿玄色的衣服,用绛色装饰领、袖,显示尊古崇敬之意。但那个时候仅以单色作表,区分场合且尊卑有别,还没有纹样一说。

到了清代,“袖饰”之重,在江南地区汉族女性的服饰上,几近肆无忌惮地盛放开来,像江南的秋桂,藏而不显,却不自禁漫溢出香气,让人无法忽视它的存在,由此得了一个专有的称呼—挽袖。

清代李斗《扬州画舫录》中记载:“女衫以二尺八寸为长,袖广尺二,外护袖以锦绣镶之。”由此可见,在结构上,挽袖是女性服饰的接袖部分,便于拆卸。在功能上,挽袖可以调节袖子的长短,同时也兼具美化、装饰功能。

贰·工贤良淑德尽在“红”

女红,是中国古代传统社会中女性尤其是闺淑们必须掌握的一项艺能。特别是到了明清时期,夫家有择妻标准—德、言、容、工,其中的“工”即女红。女红,被认为是女德的重要标志之一,成为女性被社会认可的一种身份象征。

柳如是为明末清初女诗人,被誉为“秦淮八艳”之首,工诗善画,著有《戊寅草》《柳如是诗》等。国学大师陈寅恪曾在他的《柳如是别传》中,评价柳如是具有优异突出的文学才能。柳如是在嫁给钱谦益之后,便收拾起诗囊画案,全心练习刺绣,一度几乎闭门不出。很快,她的绣艺也同绘画和诗文才干一样闻名于世。而她之所以在嫁人后选择刺绣,多少也是希望以此摆脱之前的“传奇”身份,凸显贤淑守德的品性。

白地·四妃十六子图·挽袖长109.5cm 宽9.5cm(单片绣面)清 周峰藏

叁·纹“衣不在衣而在意,纹不在纹而在文”

“闺秀”作为古代中上阶层的重要“附属”,其生活基本被规范在以家庭為中心的封闭范围之中,“场景”不超过闺阁和后花园,“内容”不外乎教子、纺织、刺绣等家务,更大量的是消闲,如理妆娱乐、烹茶饮酒,如弹琴下棋、看书诗画,甚至就是凭栏闲坐发呆,悠闲而寂寞。虽说不少淑媛经史、辞赋、文章皆通,但并不意味着她们可以随心所欲地抒发情志。内言不出、不以才炫、温良恭俭,才是闺中名秀。

张爱玲说,对于不会说话的人来讲,衣服是一种语言,是随身带着的袖珍戏剧。

白端写经砚长19cm 宽12.5cm 高3.3cm明 柳如是浙江省博物馆藏(1956年朱家济先生捐赠)

挽袖体量小,特别适合闺阁室内劳作。虽然因为结构和功能的关系,没有太多样式的变化,但因是做了给自己穿的,也就成为闺阁绣品中特别能彰显女子情致和审美的物件。那些不便明言的心思,全都放在了装饰的图案上。

女子们以针代笔,绣中作画,诗书才气,尽表秀外慧中。才子佳人,采莲恋蝶,婴戏齐眉,都是对爱情和婚姻的期许;福禄八宝,花鸟祥瑞,群仙祝寿,全为平安顺遂、美好和乐的祈愿。

藍地·五子登科图·挽袖(缂丝)长110.1cm 宽29cm清 周峰藏

肆·衣重饰华服,美人如画

“天地清淑之气,金茎玉露,萃为闺房。”巫鸿先生曾评述,中国古代女性空间,是一个被认知、想象、表现为女性的真实或虚构的场所……是一个空间的整体—以山水、花草、建筑、氛围、气候、色彩、气味、光线、声音和精心选择的居住者及其活动所营造出来的世界。满饰着图案的衣领、挽袖在闺阁服饰上也勾画了一个这样独特的“女性空间”,投射出那个时期文人心目中“理想女子”的图像。

玄地·二十四孝图·女褂通袖长148.8cm 衣长102.5cm清 周峰藏

挽袖镶边从素简开始,发展到一度极尽奢华。清初,袖端处简单镶绣,颜色素净。到咸丰、同治年间,镶滚开始变得越来越繁复,从“三镶三滚”发展到“十八镶滚”,直至光绪末年仍盛行,一件衣服上的镶条居然可以占到十之三四,常常出现“寻常一倾细衫子,只见花边不见绸”的景象。

挽袖镶边的盛行直接影响了汉族女服整体的缘饰审美与工艺,也影响到满族上层女性的服饰形制,从“大半旗装改汉装,宫袍截作短衣裳”的记载中可见一斑。清晚期,满族氅衣还出现绣花挽袖加卷,制成大挽袖式,衣袖、下摆及开衩处,都讲究用宽大繁缛的镶滚花边,能够明显地辨识出挽袖的影响。这样的影响甚至还一度延续到民国时期旗袍流行过的款式。

玉洞仙株图轴101.9×46.1cm清 恽冰浙江省博物馆藏

仿宋人仕女图轴明末清初倪仁吉浙江省博物馆藏

在那个被陈寅恪先生描述成“ 花柳繁华、温柔富贵、昌明隆盛、诗礼簪缨”的江南,闺秀才媛们贤、智、胆、识、情、韵兼备。纵使有限的生活范围与各种的道德约束,在我们看来不甚唏嘘,但物质丰厚的她们,偏爱在袖口、衣边藏匿一些心思、情致;面对重重礼教,她们的精神世界也从不乏味寻常,诚挚、细腻而真实,至情至性。

庭院深深,重饰华服,衣不在衣而在意,杨柳堆烟,美人有情,帘幕无重数。