门可罗雀

2020-07-14张建春

张建春

最早听到“门可罗雀”一词,是在十多年前,我去拜访一位任上时曾炙手可热、掌有实权的老人。我上门大大出乎他的意外,“门可罗雀”一词在他的谈话中反复出现。终而,问我有何事要帮忙,我忙摇手:没有,没有,仅是来看看。

我记下了这词,以及拜访时老人失落的神态。权为一时,人为一世,失落也正常。

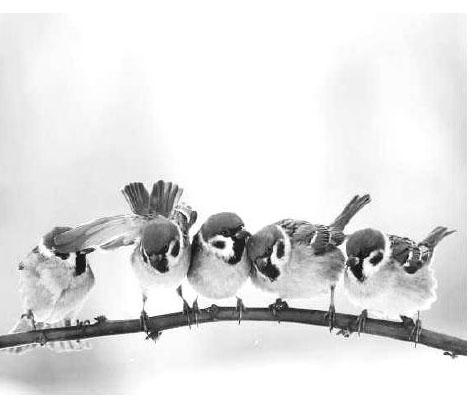

弃去成语的本意,我突然想到门可罗雀的生态意义。门前如真能张网逮雀,不是件美好的事吗?雀多而趋于门前,才可以张网逮之,逮或不逮是另外一回事。鸟若堂前燕般飞飞落落,鸟自由,人也自在,这多好。

鸟曾经在一段时间是稀罕物,城乡鲜见,似乎都拍拍翅膀逃遁了,一时间难听到鸟的啁啾声,孤寂得很。我在农村长大,小时候鸟多,树头上是鸟,屋檐下是鸟,天上鸟飞,地上鸟走,和人亲热得很。小时候也没有什么可玩的,和草玩、和虫玩、和鸟玩,在玩中接受原生态的启蒙,“劝君莫打枝头鸟”,估计是我最早听到的诗句。乡村有规矩,三春鸟打不得,三春之外的鸟也打不得:玩鸟脸上生雀斑,男孩找不到老婆,女孩嫁不出去。乡村的文化通俗、实在,也管用。如此,鸟和人走得近,大门一开,鸟只差向家里闯了,不需网罗,鸟停在肩上的事,多着呢。那时的乡村不知“门可罗雀”一词,要是知道,一定用得顺溜,它就是现实的写照。

鸟拍拍翅膀逃遁,是有个长长过程的,枪打、网捕、弹弓射,毁绿、化肥、农药,鸟们为了生存,拼命逃避,城市的鸟少了,农村的鸟更是难觅踪迹,可天下一统,能逃到哪去?鸟的悲啼声泣出血来,可得到的回应仍是微弱的。

麻雀是最寻常的鸟类了,和人走得亲,甚至有家雀之称。就连它,也难以见到,油炸麻雀成为一道美食,要谋上一面,得在餐桌上见。吃货们饱了口欲,麻雀营造的风景不见了。当然麻雀的消失原因众多,但都是人为造成的,吃货们作的孽仅是其一。

近年鸟们逐渐归来了,它们不知记仇,灾难过去,世界消停了,它们一如既往地亮出嗓门,尽情地歌唱。早晨,我总是被清亮的鸟啼声唤醒。早起的鸟儿有虫吃,鸟深得其道,比着起得早,比着唱得亮。我在床上欣赏鸟的歌声,分辨着鸟们的品种,伯勞、乌鸫、绣眼、八哥、画眉、斑鸠,还真是个大的群体。如若有一种啼鸣陌生,百分之百地可以断定,有新鸟光临窗前的树枝头了。

鸟奔善家,善家的善门敞开着。T君家的阳台阳光好,斑鸠连续十二年在他家的阳台上筑巢,一年两窝雷打不动,安逸得很。T君在朋友圈直播,搭窝了,产卵了,孵蛋了,出壳了,长羽了,振翅了,一个个篇章清晰而温情。T君一家把斑鸠当朋友,每天辅以清水、米粒;斑鸠也不见外,该吃吃,该喝喝。起先,T君家人接近斑鸠还惊慌;时间一久,抚摸一下还回以“咕咕”的叫声。这算得上是门可罗雀了,T君如是说,说得轻松。

前几天,一个文友惊喜异常,说是门前来了一群凤冠丽鸟,不知名字。我让其发来图片,果然是一群美丽的鸟雀。我认识,是戴胜鸟。戴胜鸟对环境要求高,在某地出现,旁证了此处是生态凹地。戴胜鸟美丽却体臭,合了臭美之名。我说与文友,自然是哈哈大笑,轻松一番,之后释然。门前的鸟给文友和我,都带来了特别的愉悦。

大自然亏待不得,你敬上一尺,它或许就能还上一丈。鸟是有灵性的,草木有心,何况活蹦乱跳的鸟呢?鸟在天地之间飞翔,它们是大自然的一部分,是大自然的信使,也是天地的连接者。如果这连接者消失了,大地的消息传达不到天空,天空的风讯难以递交给地面,岂不悲哀?

现在正是油菜花盛开的季节,大片大片的金黄吸引了许多人,花美、花香。突然间,感觉好生沉闷,过去每朵菜花上的蜜蜂不见了,它们去了何处?无蜂采蜜的花是死的,一点生气都没有。我的心沉得很,好期盼有那么一天,蜜蜂们也像鸟一样从远方归来。

门可罗雀,门可罗蜂,有异曲同工之妙。