非金融企业杠杆率与经济增长的理论与实证研究

2020-07-14钱新悦

钱新悦

摘要:2008次贷危機以来,我国一直实施宽松的货币政策以维持宏观经济处于中高速增长水平,导致债务膨胀、产能过剩等结构性问题突显。其中,非金融企业的高杠杆率特征是我国存在的最大结构性风险,本文将两者及共同影响因子内生化,通过VAR模型表明:货币政策对非金融部门杠杆率有长期较大的影响力;通胀水平有持续反作用影响;社会融资规模有促进作用。最后根据结果给予了我国逐步结构化去杠杆的相应建议。

关键词:经济增长;通货膨胀;杠杆率;VAR

Abstract: Since the 2008 subprime mortgage crisis, China has been implementing loose monetary policy to maintain the macro economy at a medium-to-high-speed growth level, leading to structural problems such as debt inflation and overcapacity. Among them, the high leverage ratio of non-financial enterprises is the largest structural risk in China. This article internalizes the two and their common impact factors. The VAR model shows that monetary policy has a long-term greater influence on the leverage ratio of the non-financial sector; the level of inflation has a continuing adverse effect; the scale of social financing has a promoting effect. Finally, according to the results, the corresponding recommendations for gradual structured deleveraging in China are given.

Key words: economic growth;inflation;leverage;VAR

0 引言

近年来,国际市场中的“逆全球化”举措和“宽财政+紧货币”的溢出效应表明,虽市场经济指标日益改善、产业结构不断优化,但结构性矛盾依旧没有得到改善。2008年全球经济衰退时宏观货币政策并没有发挥充分调节作用,还引发高杠杆。虽已被控制,但过强的调控引发了银行业危机、债务危机、产能过剩以及资本结构扭曲。在次贷危机的影响下,国内从141.3%的杠杆率上升至2017年248.9%;但也发现2017年的宏观杠杆率248.9%与2016年246.35%、2015年238.59%相比,急剧上升的势头得到明显的放缓。目前为止,企业部门的杠杆率得到了遏制,但国家总体宏观杠杆率依旧稳高不降,应着重对非金融部门杠杆率进行有效分析和对策实施。非金融部门的结构性债务问题(何志强等,2017)[1]是当务之急,其不仅取决去企业自身的盈利水平、资产负债率和行业的景气程度,也取决于世界宏观经济和市场政策。因此本文选取非金融部门杠杆率的视角,研究其与经济增长之间的关系。

1 非金融部门杠杆率的相关理论机制

1.1 非金融企业杠杆率与经济增长

次贷危机以来,我国政府持续采取系列政策以维持GDP和CPI等的稳定与发展,随之而来的却是市场中信贷量的增加和负债缺口的增大,杠杆率攀升。刘金全等(2017)[2]研究高杠杆率在短期会导致宏观经济景气,中长期则会阻碍经济的发展;刘晓光等(2016)[3]认为采用简单的紧缩性货币政策会出现不降反升的相悖结果。降杠杆和经济增长在宏观经济形势中存在相互制约的不良性循环即“杠杆悖论”(Buttiglione et all,2014)[4]。Bauer和Granziera(2017)[5]也认为宏观杠杆率不能使用单一的货币政策加以调控,须长期配合宏观审慎政策。随着经济增速与信贷扩张的背离日益增大,在如何协调推进稳增长与去杠杆的问题中李扬(2013)[6]统计发现,非金融部门的负债量已经超出了警戒线。因此非金融企业和地方政府杠杆率水平存在的严重性结构性问题才是最应关注和解决的(郑嘉伟,2016)[7]。关于非金融部门杠杆率水平与经济增长,李丰团(2018)[8]认为在经济快速发展前期,加杠杆与经济增长互相促进;经济增速下行时它们之间就存在不统一、相悖的关系。政府支出和利率调节都难以达到预期的调控,要么债务增加要么低杠杆率的同时忍受GDP的低增长和经济周期性衰退(郑嘉伟,2016)[7]。因此,如今应避免“一刀切”调控方式,以维持经济稳定为主,结合产业调整政策,构建宏观审慎管理框架,且避免因经济大幅度动荡带来的杠杆率异动和债务危机。

1.2 非金融企业杠杆率与货币政策

近年来,我国央行将宏观货币政策的目标设定为,在币值稳定的基础上,促进经济增长。随着信贷规模膨胀、杠杆率攀升,使得“悖论”成为现实问题。在物价稳定、国际收支趋于平衡的背景下,信贷规模和负债总量快速上涨、内在经济增速下行、杠杆率不断攀升。"去杠杆"和"稳增长"的协调均衡成为政府实施宏观调控政策的现实目标,且加大了货币政策的操作难度和效果的产生。国家债务杠杆率不断升高主要由于企业过度依赖间接融资、行业的产能过剩以及地方债务扩张,货币政策效果的减弱主要源于经常性的政府隐形担保、资源要素价格扭曲以及政府的预算软约束等体制中的漏洞。债务杠杆率升高主要由于企业过度依赖间接融资、行业产能过剩以及地方债务扩张,货币政策效果的减弱主要源于政府隐形担保、资源要素价格扭曲以及预算软约束等体制中的漏洞。中央人民银行在2018年三季度货币政策报告中也指出[11],货币政策的目标“前瞻性、灵活性和有效性”,其中有效性转变为针对性,因此货币政策以改善非金融企业的融资结构为目的,有效达到降杠杆。且应始终以传统商业银行为主体,以实体经济为主要参与对象,改变目前脱实向虚的情况(杨戈,2018)[9]。强调“杠杆陷阱”然而传统的宏观政策着眼于刺激需求和短期指标,我国政府需要在金融抑制和金融创新型新经济市场中,设定新的操作目标和符合新形势下的准备的观察变量,不能盲目的实施去杠杆政策。

2 实证分析

2.1 變量的选取与数据来源

本文选取广义货币量(M2)与国民收入(GDP)季度值的比值来表示我国非金融企业杠杆率的季度数据指标,由于数据的限制用Census x-12进行季节调整得到杠杆率指标(YG)。增长率参考谭小芬等(2018)[10]对非金融企业杠杆率的影响因素研究,采用对数差分表示当季同比增长率指标(?驻lnGDP)。货币政策的松紧在经济增长与杠杆率之间有一定的关联性。本文选取银行间同业拆借(SHIBOR)日利率的平均值表示季度货币政策的实施效果。用CPI表示通货膨胀率的高低。用SR表示反应金融对实体经济的影响程度的社会融资规模。文中选取的变量为2006-2018的季度数据,来源于国家统计局、中经网统计数据库和锐思数据库。其中用quadratic-match average方法将社会融资规模转化为季度数据;CPI、SHIBOR均采用均值法转化成季度数据,且对所有数据进行对数处理,以消除异方差的影响。分别用?驻lnSH、?驻lnCPI、?驻lnSR表示。

2.2 VAR模型的构建

一阶差分后的序列均平稳,本文选取以“卢卡斯批判”和“希姆斯批判”为背景的VAR模型,构建非金融部门杠杆率和经济增长率、通货膨胀率、SHIBOR、社会融资规模之间的额VAR模型如下:

在估计参数之前还需确定模型的最有滞后项数,本文选用信息准则法,依次取不同的滞后期项数估计模型,并得到相应的AIC值和SC值,通过比较选取使得AIC或SC最小的滞后阶数,建立了VAR(4)模型。采用AR根图示法检验所构建模型的稳定性,结果显示该模型的全部特征根均在单位圆内,VAR模型稳定。

2.3 Johansen检验

本文选用EG两步法,检验变量间长期稳定性关系(Johansen检验):

第一步:使用OLS(最小二乘法)对构建的VAR序列进行参数估计结果如下:

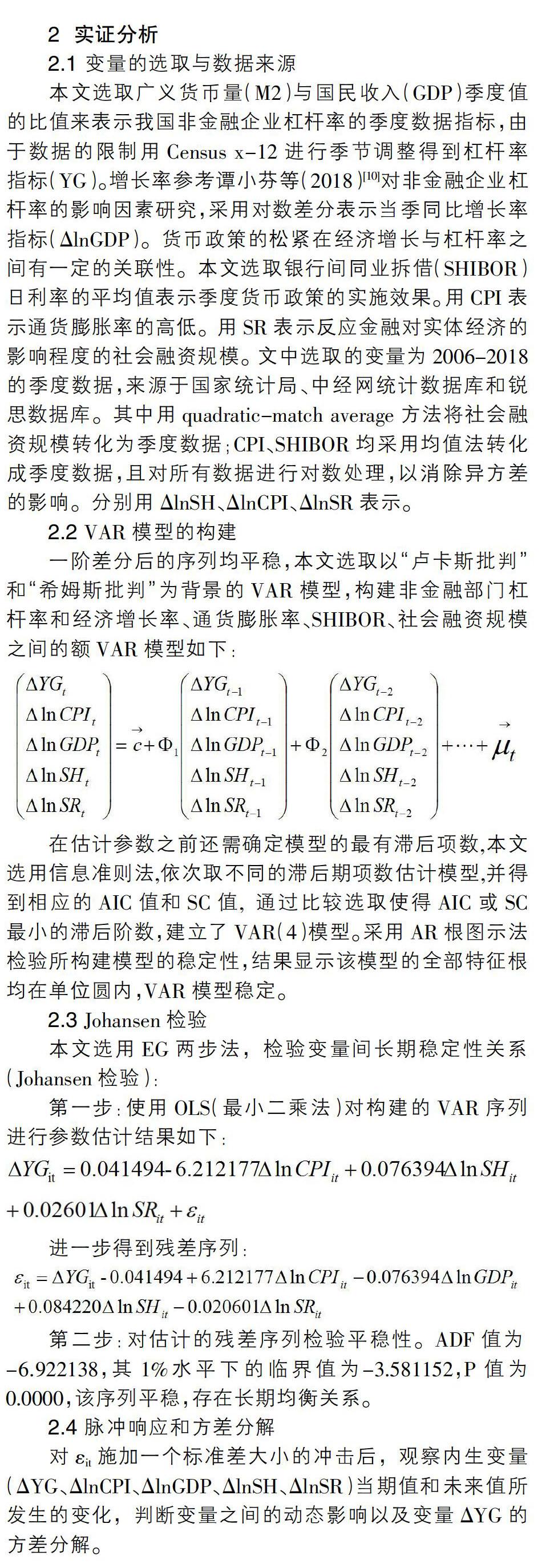

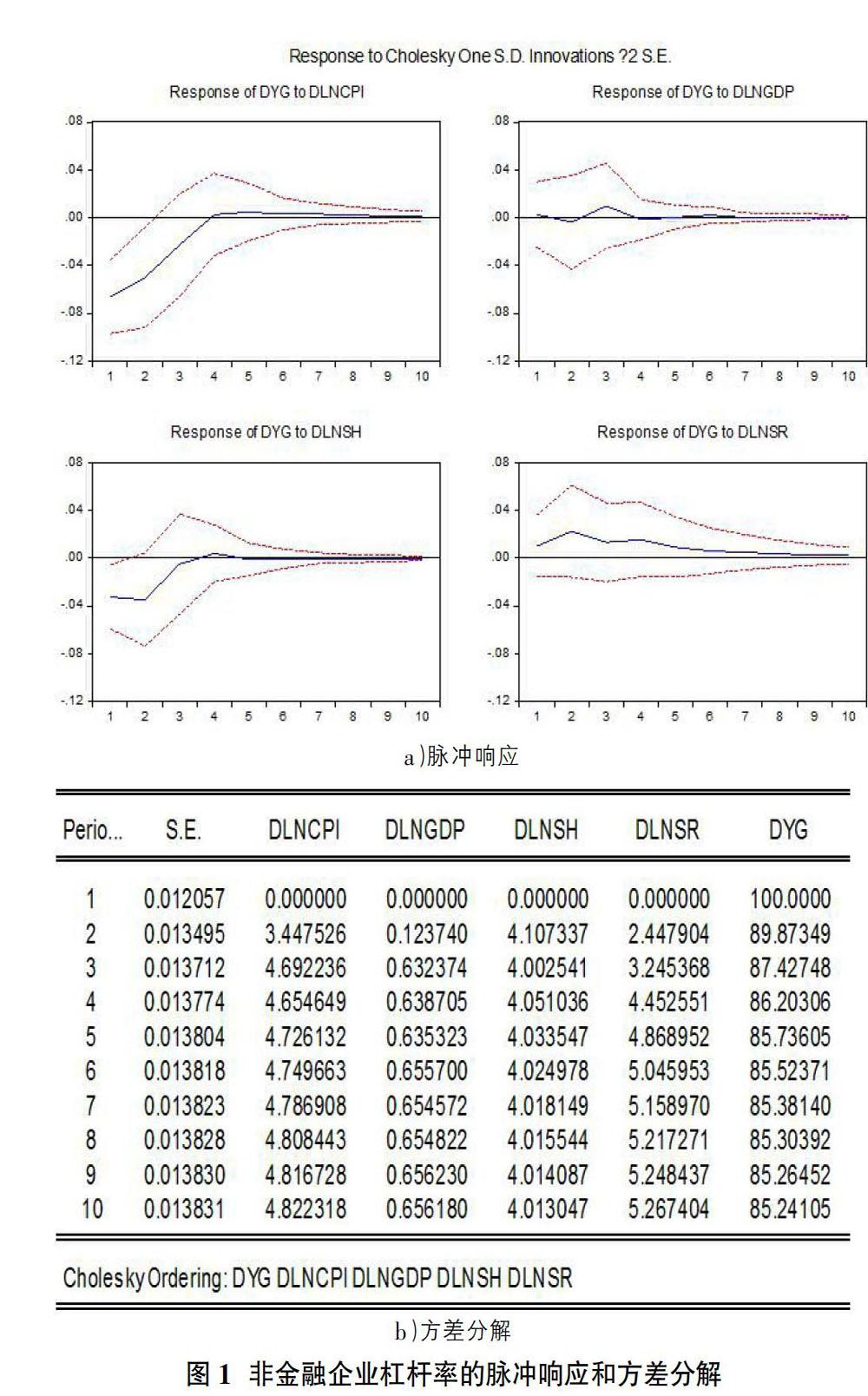

2.4 脉冲响应和方差分解

对着施加一个标准差大小的冲击后,观察内生变量当期值和未来值所发生的变化,判断变量之间的动态影响以及变量?驻YG的方差分解。

①脉冲响应分析:非金融部门杠杆率对于通货膨胀率的冲击在第一期就最大负向程度,后转向正值且逐渐向均衡处靠拢。非金融部门杠杆率对利率的冲击在短期之内相对较明显,后期也由负转正,之后逐渐减弱为零。社会融资规模带来的冲击始终是正向的关系,直至第十期后缓慢同向趋于零。

②方差分解分析:非金融企业杠杆率在第一期完全被自己影响,第二期逐渐下降,五期后保持85%左右。不论短期长期,GDP的贡献程度最少,始终没有超过1%的占比。通货膨胀率的影响在第二期增长至3.447526%,从长期来看稳定在4.8%。货币政策的贡献程度始终有较其他变量最大的百分比。社会融资规模的贡献从第二期2.447%逐渐递增,后期逐渐递增至5.2%,成为核心影响因素。

结果表明:在紧缩的货币政策下,货币供应量减少、利率上升、当期杠杆率降低;若仍伴随着长期宏观政策的紧缩性,将会导致社会总债务增加,流动性货币减少即杠杆率的上升。社会融资规模与杠杆率形成完全的正向相关关系,该关系随着时间的推移缓慢减弱。且杠杆率与增长率关系甚微,需采取多元化的调控和监管来稳定经济与杠杆。

3 结论与政策建议

2017至2018年间在我国经济运行的大形势下发现,在金融创新和金融自由化的浪潮下、在追求产品多样化和市场丰富化的同时,需要在市场中加强监管。不能盲目的最求利润、也不能盲目的去杠杆化,抑制经济的发展。宏观市场中的发展应一直以去产能和去杠杆为主,以达到补短板的任务。并实施协调的国家货币政策和宏观审慎政策,尽可能达到“稳增长”和“去杠杆”的双均衡目标,来缓解国家金融资源配置的结构性不均衡和管控金融多元化带来的系统性风险的累积。我国非金融部门在进行资金运转、产品交易的背后,出发者和最终的承担部门依旧为银行机构,其高杠杆的风险主要来源于期限错配和信用风险,以及国家监管机制的不健全,其有效去杠杆应从以下几个方面着手:

一是优化非金融部门的融资结构,减少债务融资比例。增加股权融资,放宽直接融资比例,发展多层次资本市场,可以缓解杠杆的高水平。二是积极的政府政策同宏观审慎政策相配合拉动经济增长,减缓产能过剩。三是促进利率市场化。金融创新型产品的不断出现使得我国利率逐渐脱离市场的控制,应不断加强金融体制的完善和金融体系的规范化管理。四是推动实体经济稳定发展。在稳重推行供给侧结构性改革的同时加强经济结构优化、全面贯彻系统性风险的防范、解决国家发展中的结构性矛盾。更深层次的在实体经济的发展中做好产业优化升级、转变经济发展方式,统筹协调去杠杆与稳增长之间的相互优化以提高经济发展潜力。

参考文献:

[1]何志强,吴宗书,丁攀.我国非金融企业债务杠杆决定因素研究[J].海南金融,2017(01):18-25.

[2]刘金全,陈德凯.理解中国货币政策调控模式:“稳杠杆”还是“降杠杆”?——基于TVP-VAR模型的实证研究[J].西安交通大学学报(社会科学版),2017,37(06):1-8.

[3]刘晓光,张杰平.中国杠杆率悖论——兼论货币政策“稳增长”和“降杠杆”真的两难吗[J].财贸经济,2016(08):5-19.

[4]Buttiglione L, Lane PR, Reichlin L, Reinhart V. Deleveraging? What deleveraging?[J]. Geneva reports on the world economy 16, 2014.

[5]Gregory H, Bauer, Eleonora G. Monetary Policy, Private Debt, and Financial Stability Risks[J]. International Journal of Central Banking, 2017, 13(3): 337-373.

[6]李扬,张晓晶,常欣著.中国国家资产负债表:理论、方法与风险评估[M].2013.

[7]郑嘉伟.杠杆率的宏观经济效应研究[D].中共中央党校,2016.

[8]李丰团.供给侧结构性改革下非金融企业去杠杆的困境和途径[J].财会月刊,2018(21):163-169.

[9]杨戈.我国非金融企业杠杆率的结构性问题研究[J].经济与管理,2018,32(02):63-69.

[10]谭小芬,尹碧娇,杨燚.中国非金融企业杠杆率的影响因素研究:2002—2015年[J].中央财经大学学报,2018(02):23-37.

[11]本刊综合.央行三季度货币政策报告:协调推进稳增长与去杠杆[J].时代金融,2018(34):42-43.