舞服“图尼克”在伊莎多拉·邓肯舞蹈思想中的文化表达

2020-07-14李昉

李昉

(1.南京艺术学院 舞蹈学院,江苏 南京 210013; 2.河南大学 音乐学院,河南 开封 475001)

19世纪末20世纪初,众多艺术家在艺术史上留下了宝贵的财富,其中有着“现代舞之母”称号的伊莎多拉·邓肯(1877—1927),因其作品满载柏拉图式的纯艺术精神,被誉为当时最伟大的艺术家。与邓肯同时代的诗人、音乐家和造型艺术家都曾受到其影响,将其精神深刻地融入在雕塑、绘画、音乐和诗歌等艺术领域。作为现代艺术的精神领袖,伊莎多拉·邓肯以舞蹈服装作为载体,创造了源自古希腊服装的舞蹈服装“图尼克”,并以“图尼克”来展现其舞蹈思想,开创全新的舞蹈服装理念,为舞蹈服装在现代主义舞蹈中的应用开辟了新的方向。

1 舞服“图尼克”在邓肯舞蹈作品中的运用

1.1 世界舞服史的转折“图尼克”

作为舞蹈艺术形式重要的组成部分,古今中外的舞蹈服装一直以来就是传达舞蹈思想的载体之一。1734年,玛丽·萨莱率先根据人物的时代与身份在舞剧《皮格马利翁》中推行了“还历史本来面目,让每个角色穿上符合其历史真实的服装”的观念[1]。此后,舞剧服装戏剧角色具象化以其自身的合理性贯穿了整部世界舞剧史,并在其中以抽象化和具象化的表现共同存在于作品中。譬如在舞剧《吉赛尔》中主要人物的舞蹈服装以具象化形式表达,而幽灵衣裙则进行抽象化;舞剧《天鹅湖》中天鹅的衣裙就是天鹅形象抽象化的经典表现。

这种舞蹈服装具象与抽象共生的状态到了伊莎多拉·邓肯的作品中,则被完全打破。在邓肯的舞蹈作品中,无论题材、主题及承载的思想如何变化,唯一不变的就是舞蹈服装的选择——永远使用“图尼克”,且以白色为主,偶尔加以其他元素(诸如色彩、长短及配饰等)的变化。譬如她在体现崇高民主主义作品《马赛曲》的舞蹈中将白色“图尼克”换成红色“图尼克”,并裹上红色的大围巾象征鲜血、热情和红旗,表达对革命者的同情;《仲夏夜之梦》中邓肯在“图尼克”的肩胛处镶上一对金色的小翅膀,展现了人物赫米娅新女性意识的觉醒。

舞蹈服装虽然源自生活服装,但并不等同于生活服装。舞蹈服装是为舞蹈作品服务的,它带有鲜明的舞蹈作品所需要的文化特点、形象要求、舞台效果,满足于舞蹈动作运动规律的要求,同时能够传递出舞蹈作品的精神。在某种程度上,舞蹈服装是舞蹈动作的延伸,是舞蹈主题的延伸,是舞蹈文化的延伸;它借助舞者动作所形成的“力”的作用,成为舞蹈动作的一部分,并在舞台上呈现出舞蹈服装和人体动作关系中空间、力量、形态以及色彩的审美愉悦。在邓肯的作品中,白色“图尼克”如同一个标志性的存在,以“一衣一色百用”的方式存在于舞蹈中,并影响后世的艺术。

1.2 源自古希腊的舞服“图尼克”

“图尼克”是邓肯自制舞蹈服装的统称,从1887年邓肯10岁开始进行商业演出时,就由她自己设计、她的母亲手工制作完成。这种舞服在不同的作品中加以细节变化,存在于她一生所有的重要作品中。邓肯的舞服设计,基于对古希腊艺术的复兴,因此,她的舞服中蕴含了大量的古希腊服饰文化,是古希腊生活服饰在舞蹈艺术中的变体。

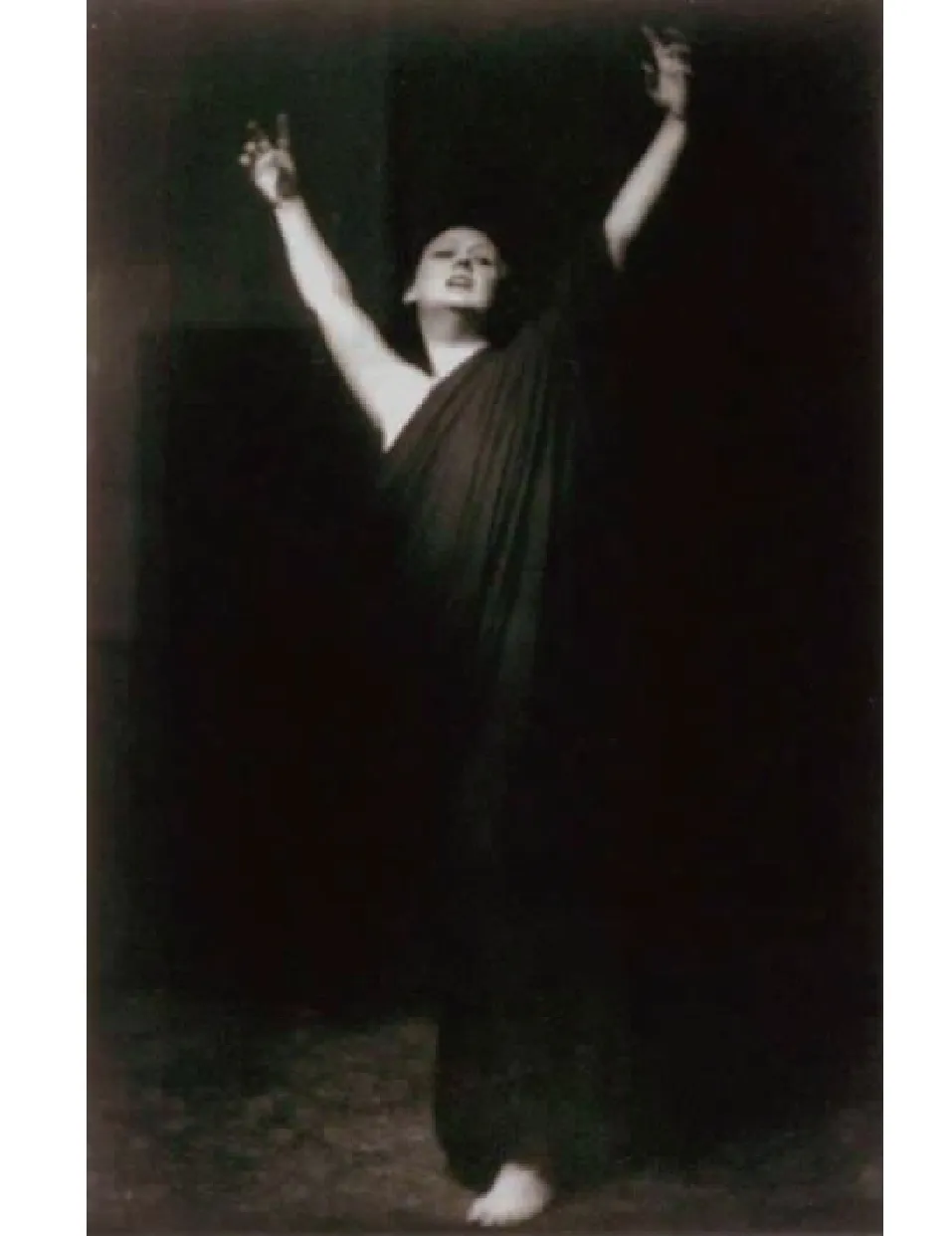

图1为1903年邓肯作品《春之歌》中的舞服[2-3]。由图1可以看出,这件舞服的形制是由大块的面料披挂于身,并采用绳状物在上半身缠绕形成自然的垂坠褶皱。这一形制特别像公元前4世纪古希腊服装希顿(chiton)中多利亚式款式。展开的多利亚式希顿是一块矩形织物,其长边等于双臂伸直肘间距的两倍,短边等于脖口到脚裸长度加脖口到腰际线长度,穿着时矩形对折,后外翻,布料自然悬垂,腰间束腰带,没有袖子,双臂两侧留孔伸出[4]。在邓肯的舞蹈服装中,这种形式被邓肯进行了舞蹈艺术改造,使其更加符合作品的需求。

图1 邓肯舞蹈作品《春之歌》中的舞服“图尼克” Fig.1 Dance costume "Tunick" in Duncan's dance work song of spring

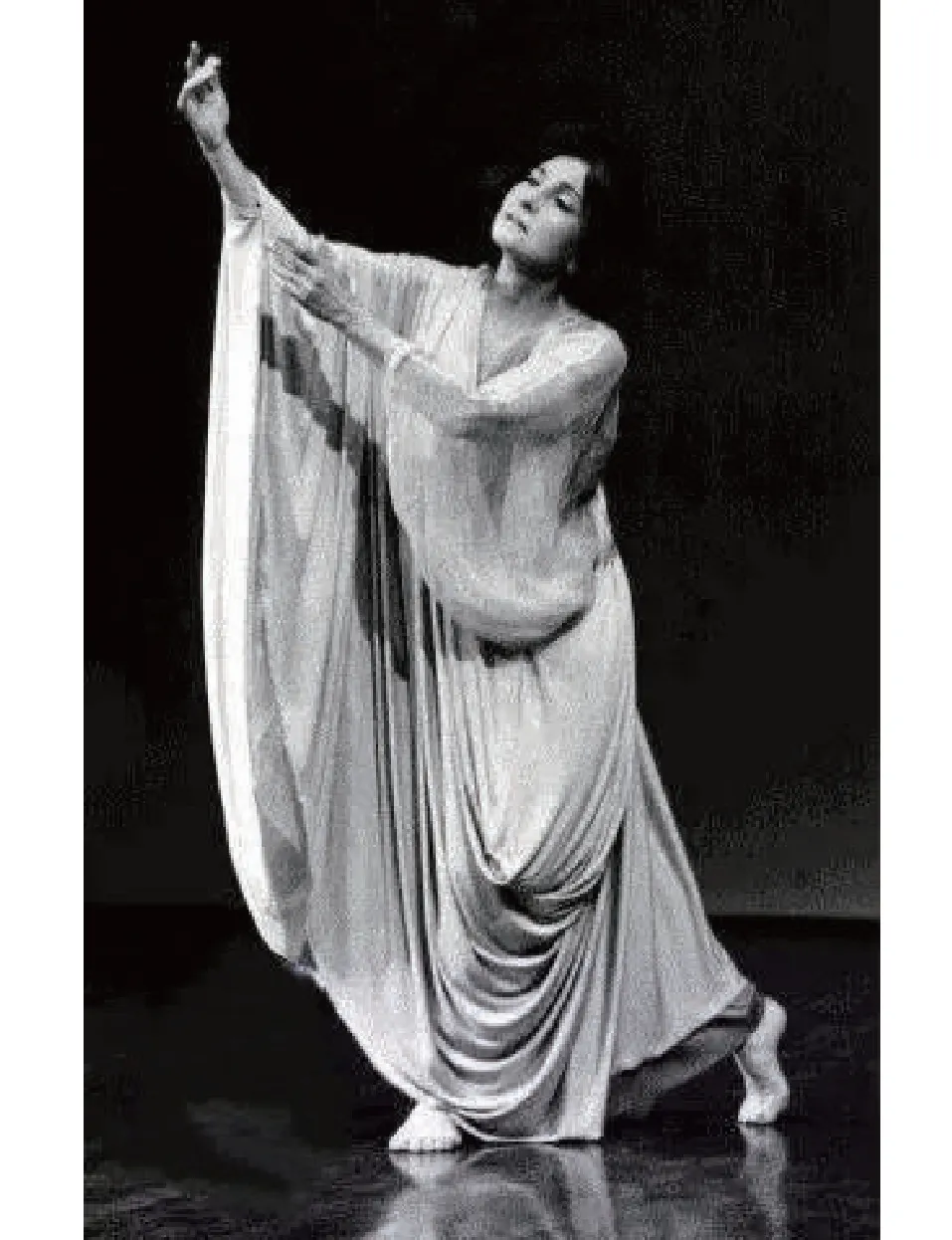

图2为1915年邓肯作品《马赛曲》中的舞服,也是邓肯唯一一部将白色“图尼克”转换成红色“图尼克”的作品[3]。这种颜色转换的目的在于以“红色”表达革命的激情、战争的血色以及殉道者的精神,并以此号召美国青年保卫自己时代的文明。由图2可以看出,这件舞服是由一块矩形面料缠绕在人体上,单肩露出,无腰带且宽松随意。此舞服的形制源自古希腊服装希玛纯(himaton)。古希腊服装之所以会成为邓肯舞服的首选,原因在于邓肯的舞蹈思想是借“复兴希腊艺术”来创建美国自己的舞蹈艺术。因此,希腊服装在邓肯作品中以主体形式出现就不足为奇了。

古希腊服装是一块布的艺术,即通过披挂或缠绕方式把一块布穿在身上,形成优美的垂褶,这是希腊人的智慧和创造[4]。这种“一”的概念,恰恰与编舞技法中舞蹈动作由“一个动作”的“一”而生发出多种变化的动作理念相关联。古希腊服装追求自然,这与邓肯认为艺术的规律及密码存在自然的思想相契合,回归自然,追求曲直、疏密、富有节奏韵律感是其精神内涵。因而,这种诞生于公元前4世纪具备古典美的服装成为邓肯舞服的灵感来源,并于19世纪末开始,一直跟随邓肯走遍世界,以艺术作品的形式再次登上世界舞台,给予同时代诸多艺术家无尽的创作灵感。

图2 邓肯舞蹈作品《马赛曲》中的舞服 Fig.2 Dance costume in la marseillaise by Duncan

1.3 效仿“涟漪”的舞服“图尼克”

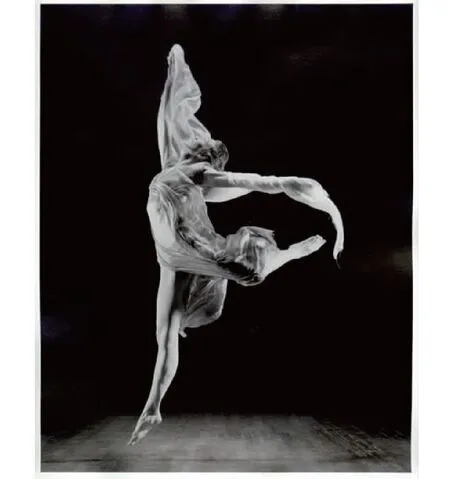

邓肯一直自诩为阿佛洛狄忒(Aphrodite)的化身,认为波浪曲线运动是舞蹈动作的基本运动规律。邓肯为了将舞蹈作品中的动作与舞服相融合,使舞服具有波浪曲线的视觉效果,采用3种方法:①夸张古希腊服装中“褶皱”的运用,具体如图3所示[2];②夸张袖子和衣裙下摆使其成为类似大面积海浪一样的形式,具体如图4所示[5];③直接将薄纱披挂在身上作为肢体运动的空间延伸,并形成舞蹈形态的多重变化。

图3 身着短款舞服“图尼克”的邓肯 Fig.3 Duncan dressed in a short dance costume "Tunick"

图4 具有“涟漪”意味的“图尼克”舞服 Fig.4 "Tunick" dance costume with "ripple" meaning

“图尼克”这种以褶皱代表“涟漪”的灵感,源自“路德维希宝座”背面的《阿佛洛狄忒的诞生》浮雕,具体如图5所示[6]。此浮雕中,海洋的波纹以“褶皱”的形式存在。褶,就是具有一定规律的衣服纹痕;皱,则是随意揉捏而形成的纹路。褶皱是服装造型中常用的面料塑形手法,是改变面料原有形态属性和面貌特征的重要手段之一,表达了服装和人体的美感,起到装饰作用,体现了服装对人体的功能性[7]。褶的有规律和皱的无序恰恰构成了矛盾统一体,使得面料具有一种张力美。褶皱的应用在古希腊时期盛行并成为一种历史文化符号,古希腊时期的皱褶主要有爱奥尼亚旗同和克莱米顿两种类型,其中克莱米顿的灵魂就存在于其自身的那一排波浪状的固定褶中[7]。无论是古希腊的服装,还是古希腊题材的雕像,亦或是邓肯的舞蹈思想,它们所体现的均是对自然人体美的推崇,以及基于视觉上对于类似海洋“涟漪”动感意象的追求。

图5 《阿佛洛狄忒的诞生》浮雕 Fig.5 Statue of the birth of Aphrodite

在服装史中,现代褶皱服装的鼻祖法国女设计师Mariano Fortuny在20世纪20年代为美国一名女舞蹈演员设计了一款名为Delphos的裙子,这款裙子的灵感来自爱奥尼亚旗同,并使用了褶皱。无论委托她设计Delphos裙子的美国女舞者是否为邓肯,这种用于舞台艺术的褶皱服装设计,都比邓肯的舞蹈服装作品晚了30年之久。

1.4 海浪意象的“图尼克”变体

为了传递邓肯舞蹈作品所承载的思想,为了在视觉上延伸舞蹈动作“力”的效果,为了将舞服承载的“涟漪”意味扩大,邓肯还采用夸张袖子或者去掉袖子直接将薄纱披挂在身上的方法。这两种方法均使得舞服在力的作用下具备“大面积海浪”的视效,丰富了舞台空间效果。其中去掉袖子用薄纱舞服的代表作为邓肯创作于1900年的《唐怀瑟》。

瓦格纳的歌剧《唐怀瑟》创作于1856年,1861年在法国演出时在第一幕中加入芭蕾舞,1900年在瓦格纳夫人的盛情邀约下,邓肯参加了英国的首场演出,以现代舞取代芭蕾舞。图6为邓肯演出《唐怀瑟》时所穿的舞服[5],当邓肯身着薄如蝉翼的透明“图尼克”扬着薄纱起舞时,引起了巨大的骚动和议论,成为众人眼中的异教徒,但在其后的巡演中,众多艺术家的追捧使得邓肯的艺术有了更多的支持者。首演结束后邓肯放言:“过不了几年,你将会看见那些狂欢庆祝的女子和花样年华的少女,她们的穿着和我一摸一样。”[3]如今这些预言全部应验了。

图6 邓肯在《唐怀瑟》中的舞服“图尼克” Fig.6 Duncan's dance costume "Tunick" in the work tannhauser

2 白色在邓肯舞蹈思想中的含义

2.1 划时代的“一衣一色百用”

黑格尔曾经指出:“颜色感应该是艺术家所特有的一种品质,也是他们掌握色调和成就色调构思的一种能力,所以是再现想象力和创造力的一个基本因素。”[8]在舞蹈作品中,舞服的颜色由于其自身的文化属性,间接地传递了舞蹈作品的精神内涵。色彩这一物理特性在视觉以及文化的作用下,在具体的舞蹈作品中除了色彩自身所蕴含的典型意义之外,还具备了多重效果,反映了人们对于不同事物的看法。在舞蹈服装和舞台美术的色彩运用中,古今中外均有各自的时代特点和民族属性,由其色彩视觉效果导致的意义认知与文化差异也表现出多元化。在舞蹈服装中追求色彩感觉、色彩情感和色彩想象力一直以来都是舞蹈创作者所重视的一个方面,同时也是舞蹈艺术作品中舞蹈服装形成的根本性因素。

“色彩诉诸感觉,触发感情、激励想象。”[9]在舞蹈作品中,所有的手段都是为了塑造鲜明、动人的人物形象而服务的,舞蹈服装也不例外。在舞蹈作品中,色彩对于人物的性格、身份及情节的推进往往起着隐喻作用。譬如反面形象一般采用黑色的服装,少女一般选用粉红色,各种深浅不一的蓝色则是大多数创造者喜欢的颜色,褐色往往用于二战时期德国法西斯的形象中,墨绿色则因其在与舞台灯光的结合中很难营造出环境氛围而极少用于舞蹈作品。除此之外,舞蹈服装的色彩往往与民族地域特色相关联,芭蕾舞剧中的“代表性”舞段,常常直接使用特定民族的特定色彩配色。总之,舞服颜色的选用往往依据作品中想要塑造的形象特点来决定。而在邓肯的诸多作品中,这种现象被完全打破。她所有的作品,无论主题和形象如何变化,几近透明的白色“图尼克”总是牢牢占据重要地位,唯一例外的只是在1915年创作《马赛曲》时选用了红色“图尼克”。这种“一衣一色百用”的现象在世界舞蹈史中尚属首次。

2.2 白色在邓肯舞蹈思想中的“自誉为神”隐喻

白色在物理学意义上并不是一种颜色,而是所有光谱的总和,是一种“非色彩”。在语言学中,白色含有“光”的意思,由于邓肯作品是希腊文化的延伸,白色的希腊语为“leukos”,其含有“闪耀”“闪闪发光”之意,与光线、光芒紧密相连,这也是她选择白色的初衷之一。

白色在欧洲还被视为神的颜色,譬如宙斯曾经化身白色的公牛、白色的天鹅与人间女子相爱;耶稣基督在约翰福音中被称为神的白色羔羊[10]。正因如此,白色以“神灵的颜色”成为教士服装颜色的主导色,白色长袍不仅是礼拜仪式的颜色,还代表了至高的等级。邓肯一直自诩自己就是阿佛洛狄忒在人间的化身,同时,邓肯舞蹈的“运动法则”也源自大海的运动规律,她将自然与神性相结合,创造了全新的舞蹈样式。白色作为阿佛洛狄忒神性的颜色隐喻也成为了邓肯舞服的必然选择。

邓肯的舞蹈思想有一个明确的目的——建立美国自己的舞蹈,因此,美国精神必然蕴含在她的舞蹈作品中。美国的国家象征有3个:自由女神、山姆大叔以及超级英雄,其中自由女神是美国精神的最集中体现,包含了自由、神话和美3种文化。作为将寻求“真正的美国舞蹈”视为终生目标的邓肯,毫无悬念会接受这3种文化,她由此创建了“自由之舞”并影响后世。这种自由精神、自由女神的神性精神也成为邓肯选择白色作为神性隐喻的原因。

邓肯找到美国文化的源头——希腊文化,并且将希腊文化与美国精神相融合,创作了全新的舞蹈样式。她将这种神祇的情感与人类情感融为一体,身着一袭白色的古希腊“图尼克”长裙,赤足而舞,舞出她心灵深处的感悟,她认为自己的舞蹈是具有“舞蹈普世价值”的,属于诸神和全人类的。同时,她的舞蹈所蕴含的运动规律是对大自然密码的解析,是一切艺术的核心,而非仅限于舞蹈。此时的白色“图尼克”已不仅是抽象主义的代言,也不再只是曲线运动规律的契合,更不局限于对自由的追求,它还是邓肯“自喻为神”物化的彰显!

2.3 白色在邓肯舞蹈思想中的象征效果借用

抽象艺术先驱瓦西里·康定斯基认为:“白色非物,存在于开始之前、出生之前”[11],具有初始及创造的意味;德国色彩学家兼心理学家爱娃·海勒则认为:“白色蕴含了积极、完美与理想、初始及复活、真理的色彩”[12]等多重意味。这些白色所蕴含的特质恰恰也存在于邓肯的舞蹈思想中,并以白色“图尼克”为物质载体。在邓肯的白色“图尼克”中,完美、理想、开创精神以及所有积极的东西都被加入到白色的象征意义中。1927年邓肯在公开发表的文章《我看见美利坚在跳舞》中写道:“自由自在的大步行进,欢腾跳跃,昂首张臂跳出我们父辈的风貌,表现出我们的英雄豪气,表现出我们女子的正直、仁慈和纯洁,表现出我们母亲心中洋溢着的爱心和温柔之情……这才是美利坚的舞蹈。”[2]这种积极向上的舞蹈状态与白色积极的寓意丝丝入扣。

在希腊神话中,忒耳普西科瑞(Terpsichore)是诸神中主司舞蹈的九位缪斯之一,邓肯没有选择她作为自己的精神化身,而是选择阿佛洛狄忒,正是因为阿佛洛狄忒有着古希腊最完美的身段和样貌,象征爱情与女性的美丽,被认为是女性体格美的最高象征[2],这恰好与白色是“完美、理想”的象征意味相契合。

20世纪初期,“色彩艺术家和普通人的色彩知觉及感受色彩信息的能力发生不同层次的变革”[8],邓肯在她的舞蹈作品中也对这一理念进行呼应。白色“图尼克”既蕴含了邓肯创立“舞蹈普世规律”所具备的“初始”意味,也隐喻了她对于古希腊文化的“复活”,还暗示了邓肯所寻找到的运动法则被后世誉为“运动的真理”。这些暗指居然统统存在于“白色”这一颜色所蕴含的“初始及复活”“真理的色彩”这两种象征意味中。

“白色是最浅的色彩,同时也是最轻的色彩。”[12]这一切均与邓肯所追求的“舞蹈家把身体变得犹如液体一样清澈透明,从中分明能看到灵魂的波动”[9]以及“舞蹈家应该像火焰一样炙热而不沉稳,即使熊熊大火,也不会有丝毫重量”[11]的舞蹈思想追求一脉相承。

3 白色“图尼克”在邓肯作品中的文化隐喻

在人类的历史长河中不难发现,新思想、新概念、新术语的提出往往借助于隐喻、模型和类比等方式。即便是某一想法尚未达到形成概念的层面,也需要通过一个个相关的隐喻系统加以说明,并取得民众的认同。可以说,隐喻式的描述通常暗含新概念的诞生,反之理解隐喻的暗示又成为理解新学说内涵的关键。鉴于此,笔者追寻着历史的蛛丝马迹,分析探讨为什么邓肯的服装是白色“图尼克”而非其他,其中隐藏了怎样的思想喻意。

3.1 对抽象主义的追求

邓肯标志性白色“图尼克”舞服的“一衣一色百用”的舞蹈服装理念,遭到了与她同时代被誉为“现代芭蕾之父”的米哈伊·福金质疑。米哈伊·福金认为“动作应该服从于服装,且符合特定的时代。”[5]而邓肯觉得一切时代、一切民族都应采用同样一种造型,但是她非常注重让每一个人物的动作都具有个性,邓肯的作品没有民族特点,在其中只存在一个“希腊”,她把它滥用到了一切时代上[5]。在对服装的外在形式选择上,福金更注重服装的思想内涵,不同的人物、时代及情节,会用与之相符合的服装。而邓肯的服装只用一种能显示透明身体的白色“图尼克”。诚然,舞剧服装戏剧角色具象化自有其合理性,但它不是舞蹈服装抽象化的反题。福金强调戏剧性本身就是要变革,当时芭蕾的表演非常程式化,但是他对“图尼克”的解读显然偏狭了,没有看到邓肯“图尼克”的另一层文化内涵——对舞蹈形象的抽象主义追求。

舞蹈作品以创造舞蹈形象承载文化精神,邓肯作品中的人物形象所采用的服装,在一定程度上具有抽象主义色彩。放眼整个世界,邓肯以一种服装形式代替所有演出服的创作思想居然同1907年艺术巨匠毕加索的《亚威农少女》有着异曲同工之妙,这个立体主义的开山画作体现出全新的观念:将客观物体的抽象结构和具象物体本身综合起来,不再仅仅只描绘外在的形态。

3.2 暗含“寻根意识”

在邓肯的时代,所有的西方艺术家,都一直受到古希腊艺术的影响,这是因为古希腊艺术是整个西方文化的基础,当时的人们普遍认为“了解希腊艺术,便可以了解美的真正源头并得到艺术灵感。”[13]邓肯无疑是其中最笃定的艺术家,她开创了前所未有的“波浪形曲线”舞蹈运动规律。这种运动规律源自两个现象:一个是基于自然海浪翻腾的韵律,另一个是基于神学人类智慧的结晶——帕提农神殿的陶立克圆柱。二者相辅相成、互为交织,并由邓肯的舞蹈思想延伸到了普遍运动层面。邓肯舞蹈运动规律的独特性在于先将动作层层分解,然后用“同自然伟力相吻合的波浪形曲线”把形体的结构按照大自然的表现自如地重新组合起来。同时,邓肯认为波浪曲线这一运动规律是所有舞蹈、所有艺术、所有运动的共性规律[3]。这种运动规律所蕴含的分解性、曲线性、自然性及重组性特征,与舞服“图尼克”静态时特有的垂顺与流畅的线条以及“图尼克”舞动后的动态曲线状态相契合,从而使得“图尼克”在形态上传递了邓肯舞蹈的思想,同时也展现了邓肯舞蹈文化的“寻根意识”。

邓肯将这种源自自然的“波浪曲线”运动以及她所提倡的“和谐法则”,皆能脱离繁重的服装与几乎透明的白色“图尼克”完美融合。“图尼克”以“无形之形”这一形式恰当地体现了邓肯舞蹈作品“回归希腊”的“寻根意识”。但是,“回归希腊”并非终结,回归的是精神,延续的也是精神,这种“精神”与邓肯提出的“灵魂之舞”遥相辉映。邓肯的“寻根意识”既体现在对文化的寻根,又体现在运动规律的寻根之中,而“图尼克”恰恰能够同时满足两种不同的寻根意识,它毫无悬念地成为邓肯在舞蹈作品中阐释自己思想的舞美载体。

4 结语

白色“图尼克”所承载的文化基因以“无形之形”的形式、褶皱的曲线形制、白色的多重意味,成为邓肯舞蹈作品中波浪曲线动作的延伸以及文化精神的载体。白色“图尼克”蕴含的古希腊服装特有的垂顺与流畅线条以及服装的自由和多变性,体现了邓肯舞蹈思想中对自然的崇尚、对人性的尊重以及对人体美追求的精神。作为影响后世诸多领域的巨擎,伊莎多拉·邓肯开创了具有舞蹈普世价值的新舞蹈,建立舞蹈服装的新理念,倡导新女性精神。正如她所说“我的舞蹈虽源于此,但它既不是希腊的,也不是古代的,而是我自己的灵魂在美的感召下的自由表现。”[5]邓肯自创的舞服“图尼克”同样也是源自古希腊但不局限于古希腊,而是对舞蹈艺术中新思想的具象化呈现。伊莎多拉·邓肯的舞服思想体现了她对抽象主义的追求,她的艺术寻根意识以及自喻为神的自信。她以白色“图尼克”为载体,用舞蹈影响戏剧、绘画、雕塑,给一切艺术以精神源泉和艺术灵感,从而影响了整个20世纪的艺术走向。