北魏洛阳城之“里”“坊”“乡”空间再探

2020-07-09周胤

摘 要 本文主要探讨了有关北魏洛阳城中“里”“坊”“乡”空间的基本问题,并在前人研究之基础上,就其时都城居民生存、生活之地域情况做了详细的考辨。学术界长期以来,在北魏洛阳城里坊数目的问题上众说纷纭,笔者欲借此文,试作厘清。只有对北魏洛阳城内居民生存空间进行了解,我们才能对其间人们的日常生活有所理解,才能就之后寺院等这类公共空间的蓬勃发展找到现象背后的深刻原因。

关键词 北魏,洛阳,里坊,乡里,城市空间

中图分类号 K23文献标识码 A文章编号 0457-6241(2020)12-0018-08

洛阳是北魏后期重要的政治、经济、文化中心。长期以来,有关北魏洛阳城内部“里”“坊”“乡”空间的讨论,久为学者青睐。然时至今日,尚有不少议题,包括里、坊之辨及里坊数目等基本问题,仍不甚明了,需再做进一步的厘清和说明。且随着近年来新出土的墓志逐渐增多,有关北魏洛阳城内部里、坊、乡的信息,亦需得到及时的更新。本文即在此背景下提出再探。

迄今为止,讨论北魏洛阳城里坊问题的学者众多。主要有何炳棣、宿白、王仲殊、孟凡人、贺业矩、赵福茹、刘淑芬、刘曙光、张剑、张金龙、齐东方等。讨论的焦点主要集中在北魏洛阳城里坊数目的问题上。在史籍中,相关的记载如下:

《洛阳伽蓝记》:“京师东西二十里,南北十五里,户十万九千余。庙社宫室府曹以外,方三百步为一里,里开四门,门置里正二人,吏四人,门士八人,合有二百二十里。”①

《魏书·世宗纪》:景明二年(501年)“九月丁酉,发畿内夫五万人筑京师三百二十三坊,四旬而罢。”②

《魏书·广阳王嘉传》:“迁司州牧,嘉表请于京四面,筑坊三百二十,各周一千二百步,乞发三正复丁,以充兹役,虽有暂劳,奸盗永止。诏从之。”③

《北史·魏宣武帝纪》:景明二年(501年)“九月丁酉,发畿内夫五万五千人筑京师三百二十坊,四旬罢。”④卷十八《元嘉传》同《魏书》本传。

《资治通鉴·齐纪十》:和帝中兴元年(501年)九月“魏司州牧广阳王嘉请筑洛阳三百二十三坊,各方三百步,曰:‘虽有暂劳,奸盗永息。丁酉,诏发畿内夫五万人筑之,四旬而罢。”⑤

據张金龙分析,“以上共三说。《魏书·广阳王嘉传》早佚,后人据《北史》等补之,此传记事全同于《北史》,可归为一说。《通鉴》当本自《魏书·世宗纪》”。⑥另外,“《魏书》校勘记认为‘三百二十三坊中的‘坊前的‘三为衍文,应是三百二十坊”。⑦因此,北魏洛阳城中“里”之数目的众多讨论,主要是集中在220与320这两个数字上。一些学者认为,《洛阳伽蓝记》之说为正确,《魏书》似有传抄错误,如何柄棣、宿白。或如王仲殊等认为,“二百二十应系三百二十之误”。①张金龙总结:“在三百二十三坊的面积中实际所筑的里坊数为二百二十坊。三百二十三坊是未筑前的方案,而二百二十坊则是筑成之后的实际数字。”②刘淑芬则以为:“洛阳城坊数三百二十或三百二十三,是指在洛阳城郭之内及郭外地区所建的坊数,二百二十则是仅指在郭内兴筑的坊数。”③等等之类。这些学者均不曾细辨“里”与“坊”之间的差别,因此上述讨论仍然值得商榷。

《元河南志》卷二“晋城阙宫殿古迹”中分列西晋时期“诸里”与“诸坊”之名,其中“诸坊”下云:“晋宫阁名曰洛阳宫,有显昌坊、绥福坊、延禄坊……肃成坊。按唐坊名通谓之里,如白乐天居履道坊,亦曰履道里。今有坊又有里,未详。”④书中提到“未详”为何分列“里”“坊”之名,从另一侧面也正反映出“里”“坊”概念至少在西晋时期,应有分别。那么,“里”与“坊”之间的分别到底为何?

赵福茹曾在《北魏洛阳里坊制度浅识》一文中谈及“里”“坊”的差别如下:

北魏的“里”和“坊”意义不尽相同。“里”多指居民居住的里,《洛阳伽蓝记》中正式记载的都以“里”相称,而坊的内涵则较大。一方面民间把里也称做坊,如归正里“民间号为吴人坊”,寿丘里“民间号为王子坊”。另一方面,衙署等一些建筑单位也叫坊。如《水经注》卷十六中有“出太尉司徒两坊间”“即出太尉坊者也”,就是把太尉府、司徒府称为坊。《洛阳伽蓝记》中记载城南永桥南道东有白象坊和狮子坊。……白象、狮子坊内并无居民,这二坊只是为此二兽设的比较牢固的四面有墙的建筑单位。从以上分析可以看出,“坊”除指“里”外,还指衙署、庙社等筑有围墙的建筑单位。

因此可以说,“筑坊三百二十”(或三百二十三)是指城中一切筑有围墙的建筑单位的数目,“二百二十”是指庙社宫室府曹以外的居民居住的里坊,两者并不矛盾。⑤

如赵福茹所言,除了居民居住的单位,即“里”可以被称为“坊”之外,衙署、庙社等单位也可被称为“坊”,“坊”的内涵较大。杨宽曾在《中国古代都城制度史研究》一书中谈到:“‘坊与‘防通用,《礼记》中有《坊记》一篇,‘坊读作‘防。‘防原是指四周有围墙的区域。”⑥因此,“坊”是筑有围墙的建筑单位。

齐东方则更为详细地阐释了魏晋隋唐城市间“里”与“坊”的区别。齐氏提到:

《洛阳伽蓝记》记载是“里”而不是“坊”,《魏书》等记载的是“坊”而不是“里”。如果“坊”“里”之间存在差别,这一矛盾就需要重新考虑。《洛阳伽蓝记》特别强调在庙社宫室府曹“以外”有二百二十里。因此是否可以这样理解,三百二十“坊”指的是洛阳可以按统一的划分或计算出的区块面积,而二百二十“里”是实有的、带有管理性质的实体,当然两者有密切的关系。北魏洛阳“东西二十里,南北十五里”,按每个坊一里见方,可复原出三百个区块,如果计入洛河南岸的四夷里、四夷馆,其南北之距亦达二十里,加上南部的二十个共约三百二十。这个复原结果与已知的一些遗址位置符合,也与现存的不少道路重合,从面积上看,大致与“筑京师三百二十坊”相吻合,证明了它的可靠性。但如果就供居民居住的区块而言,应该减去“庙社宫室府曹”、大市和一些超大区块等所占据的面积,这样“二百二十里”应该接近实际情况。因此《洛阳伽蓝记》和《魏书》的记载未必有矛盾,原因可能是里、坊概念的不同。⑦

又,

毫无疑义的是里和人口管理有关。北魏于太和十年以后逐步实行三长制度,即“五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长,长取乡人强谨者。邻长复一夫,里长二,党长三”。可见“里”是依人口数量进行管理的社会基层组织。……北魏洛阳“里”“坊”的根本区别可以概括为“坊”是就面积而言规划的区块,“里”还带有实际管理性质。如果从唐代的情况来看,可以看出里、坊区别的一脉相承。唐代“里”和“坊”有更加明确的区分。赵超在《唐代洛阳城里坊补考》中认为:“里、乡,完全由人户决定,不受地域局限……而坊,则是面积大小固定的,服从于城市建筑的建筑区划,坊与户数之间没有一定的对应关系。”①

笔者赞同齐东方所言“北魏洛阳‘里‘坊的根本区别可以概括为‘坊是就面积而言规划的区块,‘里还带有实际管理性质”。但“里”作为依人口数量进行管理的社会基层组织,在洛阳城中是如何统筹城市人口的,目前尚不清楚。如齐氏认为,“城市人口管理至少也以‘三长制为基础或借鉴,作为一种新的发明,在新型的都城内如何协调尚不完善”。②笔者以为是。

另外,到宣武帝景明二年筑坊以前,洛阳城内已有“里”之设置,城内人口已有基本的居住区域安排。如《元河南志》卷三“后魏城阙古迹”中载:“孝文帝太和十七年,幸洛阳。……诏司空穆亮与尚书李冲、将作大匠董爵经始洛京,又命青州刺史刘芳、中书舍人常景造洛阳宫殿门闼之名,经途正其号。”③《洛阳伽蓝记》也载:“(常景)又共(刘)芳造洛阳宫殿门阁之名,经途里邑之号。”④因此早在孝文帝迁都之初,洛阳城内的一些里坊,已有了基本的定名。上商里⑤、景宁里⑥、劝学里⑦和延贤里⑧等,均是由孝文帝定下的里名。从中也可看出,到宣武帝筑坊之时,应当考虑了人口居住的现实情况,且未必都是以一里见方之地极其严格地划分城内区域。⑨

再者,《魏书·释老志》载任城王元澄奏曰:

如臣愚意,都城之中,虽有标榜,营造粗功,事可改立者,请依先制。在于郭外,任择所便。其地若买得,券证分明者,听其转之。若官地盗作,即令还官。若灵像既成,不可移撤,请依今敕,如旧不禁,悉令坊内行止,不听毁坊开门,以妨里内通巷。⑩

元澄担忧佛寺剧增,毁坊墙开门,以致妨碍“里”内巷道通畅。因可推见在北魏洛阳城中,大部分“里”之地域范围,很可能等于或者大于“坊”之范围。这在另一层面上亦反映出“里”“坊”之间可能存在的差别。

虽“里”“坊”概念不同,“里”之大小由前文分析亦不见得都以一里见方,然在景明二年规划三百二十“坊”时,“里”作为居民居住的区块,亦在规划之中。因此就大部分情况而言,“里”之范围大小,基本应与“坊”相同,两者即有相通之时。这也是为什么《洛阳伽蓝记》中会出现城南归正里“民间号为‘吴人坊”,{11}城西寿丘里“民间号为‘王子坊”{12}的记载。那么,一“里”或者说一“坊”之具体大小,当为如何?

前引《洛阳伽蓝记》载:“庙社宫室府曹以外,方三百步为一里”。“步”为古代旧制长度单位,举足两次为“步”。“唐武德七年(624年)始以五尺为步,前此皆以六尺为步。”{13}其时之“一步”相当于今日之五尺,三百步即为一华里(500米)。{14}因此城中之“里”(或“坊”),盖為500米见方的正方形区块。

根据北魏洛阳城外郭城的考古发掘报告:

北魏外郭城墙垣现只勘探发现了北、东、西三面,夯土保存较差。北垣位于内城北墙以北850米的邙山南坡最高处,仅发现1300米一段。……东垣位于内城东墙以东3500米处,墙垣夯土全部在地下……西垣位于内城西墙以西3500~4250米处,墙垣也全部在地下。①

如按500米为一里之推算,则北垣位于内城北墙以北约1至2里处;东垣位于内城东墙以东约7里处;西垣则位于内城西墙以西7至8里处。又,根据北魏洛阳城内城的勘察报告:

北魏洛阳内城(即汉晋洛阳大城)在现地面上仍残存有东、北、西三面夯土墙垣,南垣则被洛河改道冲毁,整个城址平面略呈南北长方形。墙垣以北垣东段和东垣保存为好,现地面上最高仍保存5-8米。据实测东垣残长3895米,北垣全长2820米,西垣残长3510米,南垣以东、西垣间距计算约为2460米。如加上东、西墙南端被洛河冲毁的墙垣,整个城圈长度接近14公里,大致合汉晋时期的30里,符合许多文献中汉晋洛阳城南北九里、东西六里的记载。②

按此推算,则西垣位于内城西墙以西7至8里,加上内城东西6里,再加东垣位于内城东墙以东约7里,则整个北魏洛阳城东西长度盖为20里左右。又,《洛阳伽蓝记》载:“宣阳门外四里,至洛水上,作浮桥,所谓永桥也。”③则可知内城到永桥之距离为4里,再加上内城南北长约9里,及北垣至内城北墙盖1至2里,则北魏洛阳城之南北长度概在15里左右。这一结论符合《洛阳伽蓝记》所言“京师东西二十里,南北十五里”之记载。因此考古数据与文献数据得以互证。另外,根据《洛阳伽蓝记》记载“永桥以南,圜丘以北,伊洛之间,夹御道,东有四夷馆,一曰金陵,二曰燕然,三曰扶桑,四曰崦嵫。道西有四夷里:一曰归正,二曰归德,三曰慕化,四曰慕义”。④又,据孟凡人介绍:

在洛河以南,可将距宣阳门四里左右,与宣阳门相对的西大郊村南比定为永桥的位置。永桥以南的南界为圜丘。……圜丘与永桥相对,从今西大郊村向南引直线至今伊河河堤北(即伊河故道北),王圪垱村南一带,大体可比定为圜丘的位置。上述比定的永桥与圜丘间的距离大约为五里。下面再探讨一下永桥至圜丘一段的东西范围。……据当地群众介绍,传说东大郊村即是伊洛相交之处,地点约在东大郊村偏东一带;……永桥与圜丘间的东界不会越过古伊洛相交的东大郊村一带;若以永桥与圜丘间的南北御道为准,御道东的范围大约二三里。御道西的范围,从设有四夷里,且慕义里万有余家来看,至少也在二里左右。⑤

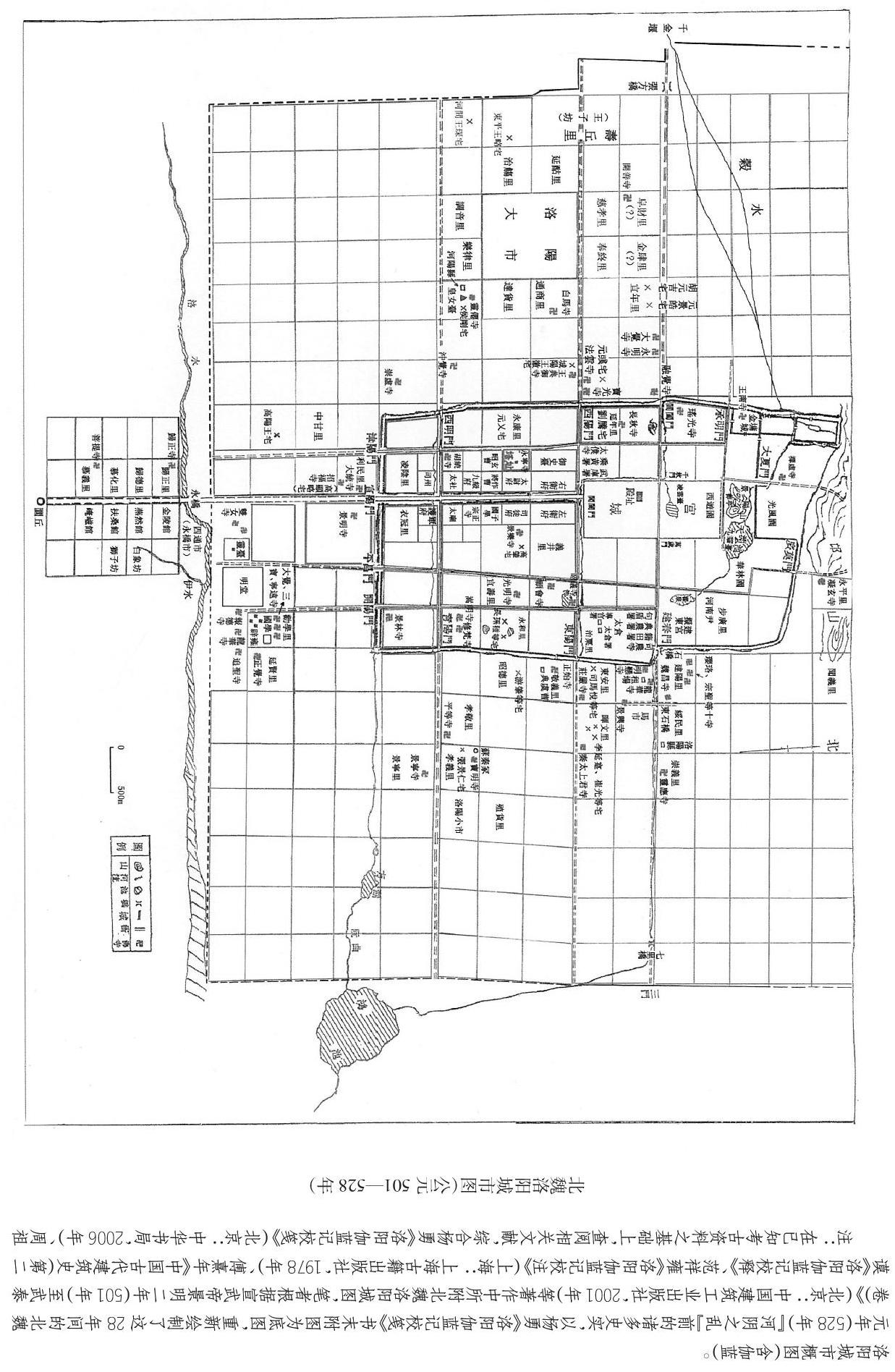

因此学者素来认为,北魏洛阳城的南郭之外,中央凸出部分应该仍有二十里,所以洛阳城里坊的总数,盖为三百二十(参见文末附图)。

综上所述,在北魏洛阳城中,“里”“坊”并不完全等同。“‘坊是就面积而言规划的区块”,每坊一里见方,其内涵较大,除指居民居住的“里”外,还包括衙署、庙社、宫室等。“里”则指洛阳城中居民居住的区块,带有实际的管理性质,属于基层的行政单位。“里”“坊”均被实质性地划定了具体的区域范围,在大部分情况下,“里”之区块大小,基本与“坊”相同[“方三百步(500米)为一里”],两者有着相通之时。然因在景明二年筑坊之前,洛阳城中已有“里”之设置,说明城中居民已有较为固定的居所安排,且《洛阳伽蓝记》中载“里”之户数不一(如建阳里二千户,归正里三千户,慕义里达万户等)。因此城中之“里”亦存有大于三百步见方者,即可能有一“里”占据多“坊”之现象。由此也可推见,在北魏洛阳城中,“里”之排列不甚规整。

关于“里”“坊”数目之问题,笔者认为,三百二十(或三百二十三)“坊”应指洛阳最初按照统一划分或计算得出的区块面积,之后城中实际筑坊之数目,亦可能在三百二十(或三百二十三)左右。然“二百二十”这一数目,盖应如赵福茹和齐东方所认为,是“庙社宫室府曹以外的居民所居住的里坊”,是“实有的、带有管理性质的实体”。因此320与220这两个数字,并不矛盾。

有关北魏时期洛阳的行政辖属关系,张剑在《关于北魏洛阳城里坊的几个问题》中有基本的论述,即认为“从北魏墓志数据可以看出,北魏时期洛阳的行政组织和当时全国其他各地一样为州、郡、县、乡、里”。⑥但其对于所谓“坊里”“乡里”编制的讨论并不深入,仅仅粗略地提到:“坊里与乡里区别很大,坊里人口稠密,有住宅和围墙以及严格的管理制度……乡里情况未详,仅从北魏三长制略知一二。”①张金龙曾讨论过有关北魏洛阳城中乡里编制方面的问题,其认为:

北魏墓志中出现的乡里名称(洛阳、河阴之外)当是传统乡里制,亦即晋代或继承晋制的十六国乡里制的遗留,在三长制确立前的北魏前期也应该部分存在着这种乡里制。北魏后期墓志中乡里名称的出现虽难以确证当时普遍存在乡里制,但它至少反映了政府对传统乡里制遗存的认可,或者说当时已有向汉晋乡里制复归的倾向。如果考虑到洛阳里坊制为核心的都市乡里制,则这种复归倾向实际上是在新形势下的新举措,是隋唐时期地方基层乡里制的滥觞。不过就全国范围来看,恐怕并未普遍实行乡里制,三长制无疑仍是具有普遍意义的法定的县以下地方基层行政制度。②

侯旭东则不完全认同张金龙之观点,其认为在北朝时期,除了一些都城之外,农村中亦普遍存有乡里编制。虽墓志铭文所述墓主籍贯中确有记录魏晋旧贯的现象,县下的乡里仍应是当朝行用的制度,而非前代孑遗,③即认为“官方县以下的行政建制一是‘三长,一是‘乡里。户籍文书中用‘三长,表示籍贯用‘乡里”。④

笔者赞同侯氏之说,且侯氏后论“北朝乡里制的一个特点是乡,特别是‘里有实际的地域……北朝乡里有实土的一个重要原因可能就是北魏太和九年(485年)以来实施的均田制”,⑤其观点辨析入微,值得采纳。侯氏对于北朝乡里制度的考察,多通过墓志和造像记信息得出。其讨论之问题,仍以北朝乡村中的“乡里”情况为主,然就都城方面,尚有欠缺。因此笔者希望在张、侯两位学者之基础上,就北魏都城内“乡里”的一些基本问题再做探讨,以期能够有所发现。

首先,關于时人所认为的“京师”之地理范围,我们需再作明确。《洛阳伽蓝记》载:

京师东西二十里,南北十五里,户十万九千余。庙社宫室府曹以外,方三百步为一里,里开四门,门置里正二人,吏四人,门士八人,合有二百二十里。寺有一千三百六十七所。天平元年迁都邺城,洛阳余寺四百二十一所。北邙山上有冯王寺、齐献武王寺。京东石关有元领军寺、刘长秋寺。嵩高中有闲居寺、栖禅寺、嵩阳寺、道场寺。上有中顶寺,东有升道寺。京南关口有石窟寺、灵岩寺。京西涧有白马寺、照乐寺。如此之寺,既郭外,不在数限,亦详载之。⑥

《洛阳伽蓝记》录“京师”之范围为“东西二十里,南北十五里”。根据前文考古报告和文献资料的互证,可知这“东西二十里,南北十五里”,应是指北魏洛阳城整个外郭城的范围。杨衒之于《洛阳伽蓝记》最后,列出了北邙山上和嵩高、京南关口以及京西涧中的诸多寺院,并称其等是“既郭外,不在数限”,因此不再详载。由此可知,“京师”所指,为都城洛阳城无误。

根据目前出土的墓志可知,北魏京师洛阳自正始二年(505年)之后,应当包括有两个县,一是洛阳县,一是河阴县。⑦《程暐墓志》(正光二年即521年)载程暐“卒于京师洛阳县永安里之宅”。⑧因此当时的京师包括有洛阳县。另外,《山晖墓志》(延昌四年即515年)载:“君讳晖,字乌子,河阴脩仁里人也。”⑨《元进墓志》(熙平元年即516年)则载元进“以大魏熙平元年卒于京师脩仁里”。⑩因此可知,当时的京师还包括有河阴县。

从目前所得的北朝及隋大业二年(606年)以前的墓志来看,洛阳县下辖有都乡(《元简墓志》等)、澄风乡(《李彰墓志》)、天邑乡(《元鸷墓志》)、信义乡(《赵龄墓志》)、崇业乡(《王钊墓志》)、宣平乡(《元苌墓志》)、安众乡(《元灵曜墓志》)、肃民乡(《贾祥墓志》)、咸安乡(《董伟墓志》)、修政乡(《穆绍墓志》);河阴县下辖有都乡(《宇文善墓志》)、西乡(《奚真墓志》)、景泰乡(《于纂墓志》)、西原乡(《唐耀墓志》);未知所属的乡名有澄海乡(《元举墓志》《元湛妻薛慧命墓志》)、崇仁乡(《元恩墓志》)、善正乡(《陆孟晖墓志》)、敬士乡(《赵亿墓志》)、首阳乡(《梁邕墓志》)、中乡(《元谧妃冯会墓志》,或城外)、中源乡(《杨乾墓志》,或城外)、□和乡(《宁懋墓志》,或城外)、西乡(《元悛墓志》、《元愔墓志》,或城外)。①

目前可知的洛阳县辖下,“都乡”是出现频率最高的一个乡名,张金龙曾研究认为:“都乡当为洛阳县之首乡。……都乡所在地似在城东一带,《洛阳伽蓝记》有‘城东昭文里的记载,而昭文里属都乡。都乡以外,还有其他乡名见于墓志。”②笔者赞同张金龙其上之判断。根据俞伟超在《中国古代公社组织的考察》一文中介绍:

汉代的“都乡”,乃指城内县廷所在地的那个乡而言,……汉代的“乡”,不要以为都是在县城以外的那种地段。两汉书已明言,汉代管理居民的政权系统是县下设乡,乡下设里。……就一般县城而言,城内恐只设一个“都乡”,城内所有的“里”,即统属“都乡”管辖;县廷则是统管城内和城外的各乡。③

北魏时期,洛阳县的位置恰在城东区域。《洛阳伽蓝记》(卷二城东)载:“建阳里东有绥民里,里内有洛阳县,临渠水。”④《元河南志》亦载,“河南尹廨”在“翟泉之北”。⑤因此,据俞伟超分析的汉代都乡设置的情况来看,北魏迁都以后,洛阳县廷也很可能就在城东都乡之内。而都乡位于北魏洛阳城东的判断,即与张金龙合。

根据北朝墓志辑录,目前已知洛阳县都乡下辖的里名有:洛阳里、光睦里、安武里、敷义里、延贤里、光穆里、孝悌里、照乐里、照(昭)明里、显德里、宁康里、寿(受)安里、谷阳里、照文里、永建里。因此,由都乡之位置,亦可推知上述之里者,盖都在北魏洛阳城东之范围内。

关于河阴县的县廷位置,有学者考证后认为,“《伽蓝记》所说位于皇女台西侧的河阳县当为河阴县之误”。⑥笔者比较赞同此说。《洛阳伽蓝记》(卷四城西)中记洛阳大市南的皇女台西有河阳县,台东有侍中侯刚宅。⑦《侯刚墓志》载其“薨于洛阳中练里第”。⑧而根据《奚真墓志》记载,奚真为“河阴中练里人也”。⑨因此,中练里当属于河阴县,而《洛阳伽蓝记》所载的“河阳县”为“河阴县”之误的可能性则较大。

河阴县辖下,亦有都乡之设置。《宇文善墓志》(孝昌二年即526年)载其为“司州河南郡河阴县都乡静顺里人”,⑩因而此时河阴县下辖,已有都乡。《元引墓志》(正光四年即523年)载,元引“太和廿有四年寝疾,卒于洛阳静顺里宅”,{11}因河阴县于正始二年(505年)起复置,因此太和二十四年(500年)时,尚未设置有该县,而仅在墓志中称其卒于洛阳静顺里宅。河阴县的都乡,由前文俞伟超分析,则应是河阴县廷所在的那个乡,因而其位置,应在洛阳的城西。

北朝及隋代墓志中所见的其他乡名,除“中乡”“中源乡”“□和乡”和“西乡”外,其余各乡都应在北魏洛阳城内。该四乡的乡名,均属于葬地之名。而根据北魏当时的丧葬习俗,死者的坟茔一般皆在生者居住的聚落之外,大到都城,小至村落,均不例外。{12}因此这四乡的位置,恐怕难在洛阳的内城或是附郭之内。

总结来说,通过检阅北朝及隋大业二年(606年)以前的墓志,可知北魏时的“京师”下辖有洛阳和河阴二县。且二县的县廷及都内首乡——“都乡”,应分别位于都城的东部和西部。通过墓志及文献记载,可知两县在“都乡”之外,尚有其他乡的设置,且就目前所知,部分应在城内,部分则应在城外。

本文主要讨论了有关北魏洛阳城中“里”“坊”“乡”空间的基本问题,并在前人研究之基础上,就其时都城居民生存、生活之地域情况做了详细的考辨。学术界长期以来在北魏洛阳城里坊数目的问题上众说纷纭,笔者欲借此文,试作厘清。

北魏里坊制度多为学者所关注、研究,一般认为它在中国古代城市发展史中占有独特的地位。然除却这些宏观方面的认识,从微观角度来看这座城市:这种接近封闭式、制度化管理模式①下的居民生存空间,带给其间民众以怎样的日常生活?而这种严格规划与管理下的生活,又曾经如何影响与塑造了这座城市内在的精神面貌?里坊制度的设置与城市功能的体现息息相关,一个不够开放的城市往往带来不够自由的生活空间与不够充分的人际交流。商业活动受到区域与时间的限制(如“市”之地点设置有固定的安排,开闭时间亦有规定);皇室阶层、王公贵族,与市民百姓等级森严地分块居住于城中,以坊墙为屏障隔離着彼此。因可想象,在这种相对封闭的里坊空间下,城市缺乏公共交流的场所,缺乏娱乐休闲的区域。因此诸如寺院等一类公共场所,便有了它存在与蓬勃发展的理由和契机。寺院提供给都城民众以观光游览的地域;提供给民众讨论时事、交流日常生活的地点;寺院设有讲经活动,教授人们知识,并成为人们寻求心灵安慰的场所,等等。到北魏后期,如孝明帝、灵太后时期,出现有寺院不断侵占街道、毁坊开门之现象,恰似说明都城中之里坊制度,已不断受到民众生活需求之挑战。人们需要更多的公共交流场所,城市需要更多的活力与生气,都城里坊制度与机能的改变显然成为当时之一趋势,于其时之文献中偶有体现。

以上即是本文论述之一重要目的。通过对北魏洛阳城市居民生存空间的了解,我们才能对其间人们的日常生活有所理解,才能就寺院等这类公共空间的蓬勃发展,找到现象背后的原因。笔者希望能在日后的研究中,获得更多的启发与开拓。

【作者简介】周胤,重庆大学人文社会科学高等研究院史学研究中心讲师,主要研究方向为历史城市地理、魏晋南北朝社会生活史、早期中国佛教史。

【实习编辑:杨博】

Abstract: This article attempts to review and explore the Li-fang System & Xiang-li System of Luoyang City, the Northern Wei Dynasty. Based on the previous studies, this article makes a detailed research on the living area of capital residents at that time. For a long time, there have been different opinions on the number of li and fang in Luoyang City, and in this paper, I try to make it clear. By understanding the living space of residents in Luoyang in the Northern Wei Dynasty, we can have some understanding of peoples daily life during that period and find out the reasons behind the booming development of such public space as temples and so on. I hope to get more inspiration and development in the future research.

Key Words: The Northern Wei Dynasty, Luoyang City, Li-fang System, Xiang-li System, Urban Space