我也曾是个穷困潦倒的文艺青年

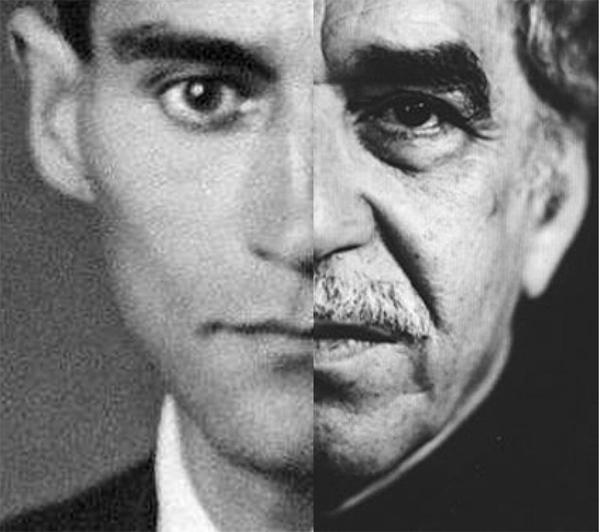

2020-07-09加西亚·马尔克斯

〔哥伦比亚〕加西亚·马尔克斯

那年年初,按照和父母的约定,我去波哥大的哥伦比亚国立大学法律系报到,住在市中心弗洛里安街的一栋膳宿公寓里,房客多是来自大西洋沿岸的大学生。

下午没课,我没去勤工俭学,而是窝在房间里或合适的咖啡馆里读书。书是偶然或靠运气获得的,更多的是偶然所得。买得起书的朋友把书借给我,借期都特别短,我得连夜看,才能按时还。就这样,我幸运地发现了成名已久的D.H.劳伦斯、阿道司·赫胥黎、格雷厄姆·格林、切斯特顿、威廉·艾里什和其他许多作家。

有一晚,室友维加带回刚买的3本书,和往常一样,随手借给我一本当枕边书,好让我睡个好觉。没想到适得其反,我再也无法像过去那样安然入睡。那本书是卡夫卡的《变形记》。

读完《变形记》,我不禁渴望生活在那个与众不同的天堂。新的一天来临时,我坐在多明戈·曼努埃尔·维加借给我的便携式打字机前,试着写一些类似于卡夫卡笔下可怜的公务员变成大甲虫的故事。之后几天,我没去上学,依然沉浸其中。我正忌妒得发狂,突然看到爱德华多·萨拉梅亚·博尔达在报纸上发表的令人痛心的言论,他感慨哥伦比亚新一代作家乏善可陈,后继无人。不知为何,我将这些言论视为战书,贸然代表新一代作家应战,捡起扔下的短篇,希望能力挽狂澜。短篇的情节围绕《变形记》中那具有意识的“尸体”展开,但没有故作神秘,也没有任何本体论的偏见。

星期二送的稿子,结果如何,我一点儿也不着急知道,总觉得要登也没那么快。我在各家咖啡馆闲逛了两个星期,消解星期六下午的焦躁。9月13日,我走进风车咖啡馆,一进门就听说我的短篇小说《第三次忍受》被整版刊登在最新上市的《观察家报》上。

我的第一反应是:坏了,一份报纸要5生太伏(生太伏:货币单位),我没钱买。这最能说明我的穷困潦倒。除了报纸,5生太伏能负担得起的日常消费比比皆是:坐一次有轨电车、打一次公用电话、喝一杯咖啡、擦一次皮鞋。细雨还在静静地下着,我冒雨冲到街上,却找不到能借给我几生太伏的熟人;星期六下午,膳宿公寓里除了老板娘,没别人,可老板娘在也没用,我还欠她两个月的房租,相当于5生太伏的720倍。

我无可奈何地走在雨中。老天有眼,让我看见一个男人拿着一份《观察家报》走下出租车。我迎面走过去,央求他把报纸送给我。就这样,我读到了被印成铅字的自己的第一个短篇——报社画家埃尔南·梅里诺配的插图。我躲回房间,心跳不已,一口气将它读完。逐字逐句一读,我渐渐觉察出铅字巨大的破坏力。

我投入那么多的爱与痛,毕恭毕敬地戏仿旷世奇才卡夫卡,如今读来,全是晦涩难懂、支离破碎的自言自语,只有三四句差强人意。时隔近20年,我才敢再讀一遍,而我的评判——尽管心怀同情——更加不宽容。

(秋水长天摘自南海出版公司《活着为了讲述》一书)