案上新宠 堂前青苔

2020-07-08陈昇徽

陈昇徽

谷雨的清晨,窗外落下春天里第一波豆大的雨,噼噼啪啪打落地面,堂前的青松翠竹似乎一下子都生猛起来,清风随来,松吟竹舞。台阶上,石隙间,花坛边,青苔葱葱茏茏,显出勃勃生机。

窗前、石阶上长满了青翠的青苔,令雍雅堂顿时生意盎然。正是这样小小的青苔,却能让看似枯老的生命焕然新生,为陋室点染出

分精神与生趣。它让建筑仿佛有了生命,就像长着青苔的山石在风吹雨打中有了自然的变化,有了時光的痕迹,化作天人合一。

“苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。”主人尽开堂门,细扫庭前残红败叶,静待嘉客逸士。又设茶席子侧室,焚香一炷,品茶一盏,又取四时当令花材供于瓶中,置案几之上,炉瓶房石杂布其间,可供洁玩。随着茶浓兴至,神爽气洁,铺毡置毫,研墨写经,其素雅之境,尽显于方寸之间。在快节奏的生活中,不管人世如何喧嚣,愿在青苔幽幽处,安放所有的烦忧,将自己心变得沉静。青苔乃成为生命中的真善之友,陶其情,养其气,诚可久居长伴。在堂中与苔独处,不记尘烦,择善而赏,格物致知,用最纯真的乐趣,颐养出最纯率的自己。

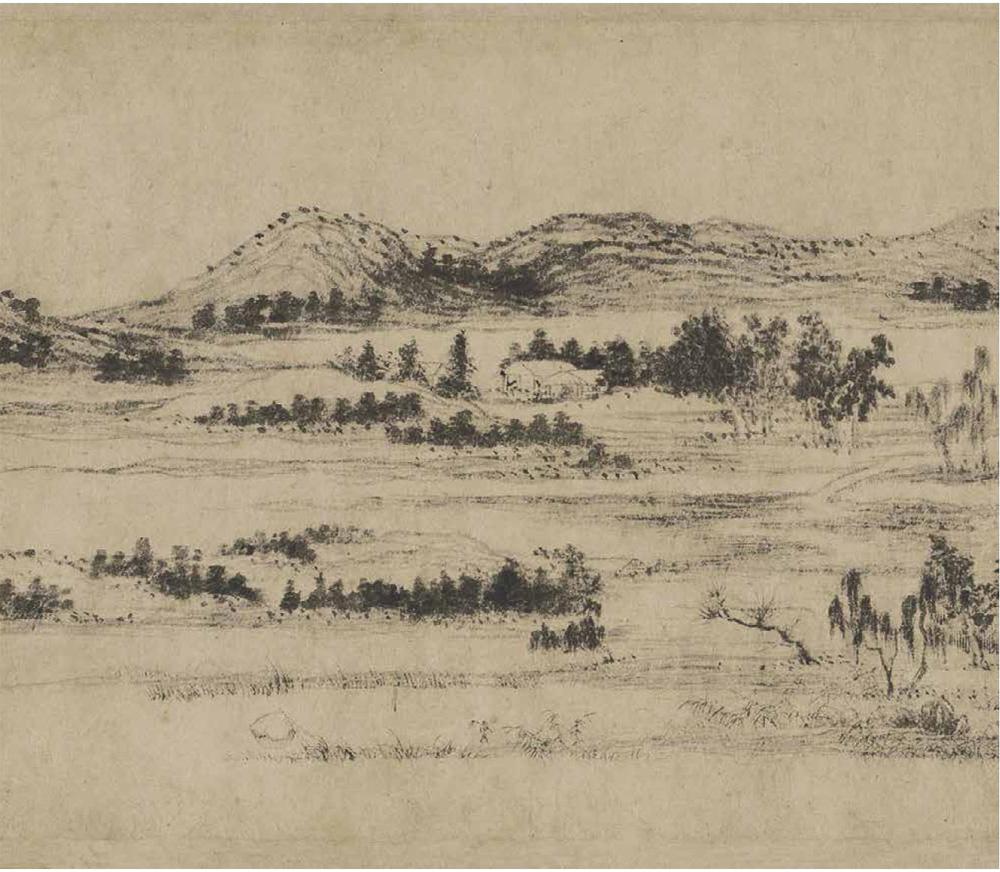

“空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。”一千多年前王维的诗情画意,也正为后世画人所向往。写经用过的禿笔,反而成为往来堂间的画人们点苔山水间之称心之物。画山容易点苔难,山水一门,诸法皆工,唯点苔为妙。如明朝吴门诸家点苔各有心得:唐伯虎的苔点,琐细轻薄,仿佛被风一吹就飞走了,就像他漂泊的人生;沈周的苔点用笔力量大,比文徵明一味的小国点变化多,就是略显粗野……妙笔之下,点点青苔或浓或淡,山头石面,落笔数点,山水间顿时意趣盎然。

闲读诗书,意与古会,偶见董桥书中说:“明代官至礼部主事的屠隆丢官归隐后,家境虽然贫寒,居然念念不忘经营书斋情调,种兰养鳞之外,洗砚池边更沃以饭渖,引出绿褥似的青苔。”发思古之幽情,可谓爱苔成癖矣。

看见门前高高伫立的木棉树下黄禅花开得正好,可是

阵轻风吹过,黄花便随风摇来摆去,唯有石阶上的青苔临风不动。小小的青苔只要有了雨水便能逢时而起,满目青翠。享受孤独时光,虽身居闹市,心远地自偏。于烦嚣红尘,能闭户即深山。风雨过后,依旧固守本心,又何尝不是人生之可贵。

小小青苔其所现之生命特质让很多文人雅士颇为倾心,与其所蕴之精神产生共鸣。它生于堂前、伴于斋中、诘至案上,那种绿茸茸、碧茵茵的苔藓景象,将陋室景色之雅,环境之洁幽衬托得淋漓尽致。诚如君子修身,任困穷而浩气犹存,历寒苦而贞志不移也。

淅淅沥沥的雨还在下着,“各有心情在,随渠爱暖凉。青苔问红叶,何物是斜阳?”青苔虽然喜欢生长在阴暗潮湿的地方,但或许有一天,从来没见过阳光的青苔也会问红叶:“阳光长什么样子啊?”原来,平平无奇的青苔,即使匍匐在地,也不会只知安时守顺,也对未知的世界充满好奇。我们每个人都有自己的喜好,有人爱暖,有人爱凉,但无论身处何处,都依然要对未来保持好奇心。因为心怀期盼,才能发现生活的美好。

生命本来不以高低而论贵贱,只有在适合的地方,默默地生长,它自然就能自美其美。娇小的苔藓与中国人之间的感情,经历了上千年的历练,方才有了生命和精气神,有了独立的人格,也丰富了国人的审美体验。