用一生守护中国色彩

2020-07-07王永强

细磨光阴五十载,漉取国色三十一,粉碎、过筛、研磨、漂洗……从日出到日落,从弱冠到古稀,仇庆年用一生守护中国山水画卷千年不褪之色的秘密。

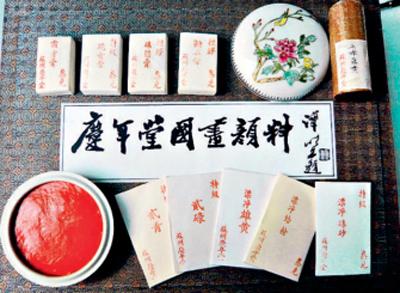

仇庆年,国家级非物质文化遗产项目(姜思序堂国画颜料制作技艺)代表性传承人,高级工艺美术师,江苏省工艺美术大师,庆年堂仇氏颜料印泥研究工作室创办人。1964年进入苏州姜思序堂国画颜料生产合作社工作,师从姜思序堂传人薛庚耀学习国画颜料制作技艺,从事国画颜料研究、制作近60年,先后研制出不褪色的霜青颜料、锦盒套装国画颜料、软管装国画颜料、高级五色印泥和古色印泥等产品,为国画颜料制作技艺的保护与传承做出贡献。

“青绿山水”守护人

2017年底,文博探索节目《国家宝藏》在中央电视台播出,开卷之作是中国青绿山水画巅峰巨作—北宋王希孟《千里江山图》卷。该卷采用层层敷彩的表现技法,第一稿水墨勾底,第二遍赭石上色,第三层石绿上色,第四层再叠加一层石绿,第五遍则用石青描绘。千年之后,江山永固,山水依然,色彩千年不褪,传为佳话。

这“千年不腐”的功臣,便是矿物颜料。作为国画颜料制作技艺唯一的国家级代表性传承人,仇庆年与影视演员李晨、中央美院教师冯海涛共同登上《国家宝藏》舞台,成为《千里江山图》卷的“国宝守护人”。

76岁的年纪还能成为“网红”,登上央视舞台守护青绿山水,这得益于仇庆年对国画颜料制作技艺近60年的坚守和传承。

1964年,高中毕业的仇庆年进入苏州姜思序堂国画颜料合作社(后改为国画颜料厂),跟随姜思序堂嫡传艺徒薛庚耀学艺,就此与国画颜料制作结下不解之缘。从风华青年到古稀老人,已然过去56个年头,仇庆年的五彩人生走得艰辛而执着。

制作传统国画颜料并非易事。仇庆年上工第一天就上手磨颜料,足足坐着磨了8个小时,一天下来“心都凉了半截”。“厂房里都是灰,很脏,从早到晚磨石头,很枯燥也很累。”他回忆道。要说最苦的还是制作“泥金”,需要先将真金锤打成金箔,再用手指把金箔磨成泥浆一样细的金泥。师父要求仇庆年用手掌碾磨,效率更高,要靠手把金箔磨到在空气中能飘起来才行,只有这样,泥金才能附着在纸上。每次做泥金之前,他总要把手指甲剪到贴肉,早上只能吃点大饼、抿两口水,一整天不能上厕所洗手,以免损耗金子。

一起拜师的学徒因为坐不住,干了两个月就走了,仇庆年却渐渐学会了“打坐”,在枯燥的研磨中日复一日地坚守。做颜料又苦又累,仇庆年也曾想要离开,但心中总是对这门手艺感到不舍。特别是看着年迈的师父说起“再没有人愿意学做天然颜料了”时眼里流露出的失落情绪,仇庆年更是于心不忍。

在師父薛庚耀的指导下,仇庆年逐渐掌握了传统颜料制作的整套技艺,并研究试制出“锡管装国画颜料”“精制锦盒套装中国颜料”等产品,很快成长为厂里的技术负责人。他参与研究改进了“野生艾绒的提取和精漂工艺”“野生植物油类的双漂与炼制工艺”等印泥原料提炼和精漂技术,并用艾绒吸附颜料,用蓖麻油增加黏度,以朱砂、艾绒、蓖麻油、珍珠粉、麝香、红珊瑚等制成色泽鲜亮、持久不褪色的高级八宝印泥,两次荣获轻工部优质产品称号。然而,仇庆年并不满足于此,在传承传统国画颜料的同时,他不断实践、改进和研发着新产品。

为了更好地了解画家对颜料使用的实质需求,1975年仇庆年进入苏州市职工大学山水专业班学习,体会画家对颜料性能、胶性、色泽的具体要求。传统花青颜料因无法承受宣纸上漂白剂残留物的腐蚀,牢度不够,易褪色,仇庆年经过上百次的研究试验,成功创制出色牢度为7—8级的“青系”颜料。画家黄胄使用后认为其色泽正路、稳定性好,并建议将颜料定名为“霜青”,意为“经久不变”。

由于企业经营困难等原因,1997年仇庆年内退回家。2005年,原姜思序堂企业破产倒闭并登报注销。仇庆年受到很大的打击,“担心传下来的手艺要在自己这里断掉了”。在画家朋友们的鼓励和支持下,2006年他成立了苏州庆年堂仇氏颜料印泥研究工作室,继续传承他一生所爱的国画颜料制作技艺。

千年不褪的奥秘

在《国家宝藏》节目中,仇庆年向观众展示了孔雀石、蓝铜矿、青金石、朱砂、赭石、雌黄、砗磲等天然矿石,以及敲碎、磨粉、筛细、漂清等国画颜料制作工序,用这些矿物原料与繁复技艺制成的国画颜料,便是中国山水画卷颜色千年不败的奥秘。“传统国画颜料以天然矿物为主要原料,制作颜料只不过是把颜色从自然中借出来,再由画家还入画中‘自然。因为矿物与自然同生共长,所以由它们炼制的颜料千年不败、历久弥新。”仇庆年讲解道。

虽是借于自然,但却难以寻觅。50多年前,还在当学徒的仇庆年就已感受到原料缺乏的窘境,好在当时单位开封介绍信,通过冶金部就可以去矿里寻找了。后来冶金部撤销了,矿石资源也越发稀缺。制作颜料的矿石大多产于边远地区的深山老林之中,有些是伴生矿并不专门开采,有些矿物已近枯竭或禁采,加之许多矿石被用于珠宝首饰等其他用途,获取矿物原料的成本越来越高。“矿山都在条件最恶劣的地方,只要能找到原料,吃点苦都没关系,最怕就是吃再多的苦也找不到适合做颜料的矿。”仇庆年感叹道。

很多时候,仇庆年发动亲朋好友提供线索,利用外出机会帮忙搜罗原料。他自己则像一个迷醉于国画颜料制作的当代“徐霞客”,带着榔头走南闯北,用一双修炼多年的慧眼在崇山峻岭中找寻矿石。他曾在中越边境附近下到三四百米深的矿道;也曾花费一个月时间到云南寻找蓝铜矿,花光攒了一年的5万块钱却一无所获;还曾在得知南京栖霞山的山坡上有蓝色矿石时,顶着大雨爬上废渣矿山,冒着生命危险采挖到三四公斤矿石。然而“一块矿石,能做颜料的部分可能连十分之一都不到”。

在《国家宝藏》的舞台上,仇庆年更是拱手拜托观众:“有什么好原料告诉我,无论在什么地方,我都马上过去找。”

找矿辛苦,制作也是费时费力,斑斓的色彩背后是常人难以想象的枯燥与艰辛。从坚硬矿石到细腻颜料的蜕变至少要一个月,原料性质各不相同,制作方法也因材而异:有的要捶磨,有的要浸泡,有的要取其实质,有的只需上提浮膘。一般而言,先用榔头进行手工敲碎,分拣出带颜色的可用碎石,只有手工边敲边拣,才能提取出不同程度的颜色;接着用石臼将可用碎石敲小、捶细;再用丝网筛过滤粗糙颗粒,筛出细粉;然后将粉末倒进瓷钵,用悬空的石杵碾加水研磨,一天8小时工时,约研磨20天,如果碰上质地坚硬的青金石,得磨上40天。“一直磨到水面上浮出一层油光,只剩下石杵跟钵底摩擦的声音,就可以加入沸水搅匀、沉淀分色了。”仇庆年讲道。

磨好的石浆经过清水冲洗,去除杂质后,静置沉淀,再分出悬浮物和沉淀物,烘干后产生第一道颜色。如此反复清洗、沉淀、取色、烘干,最终可以由深到浅分出四道颜色。这样的步骤,仇庆年从20岁一直做到现在,沾了一手洗不干净的颜料和去不掉的老茧,吸入太多颜料粉尘而患有肺病,还有没法根治的腰椎间盘突出、腱鞘炎、网球肘。

然而,付出终有回报。仇庆年制作的国画颜料色泽清纯,经久不变,多裱不脱,中国科学院兰州化学物理研究所研究人员通过光谱、色谱仪器分析,发现这些颜料与1600多年前敦煌壁画使用的颜料成分相似。北京故宫博物院修复《清明上河图》便是从仇庆年这里采购颜料,甚至连大英博物馆也曾派人来讨教。

最后的颜料大师

如今,绚烂夺目又毫不張扬的国画颜料正逐渐被化工颜料替代,其制作技艺也面临着失传的危机。究其原因,不单是原材料缺失的问题,传承后继无人、市场狭小也让本就小众的国画颜料制作技艺在保护与传承的道路上步履维艰。“原材料和市场,一头一尾都不行,怎么能传承得好呢!”仇庆年感慨道。

学习国画颜料制作技艺要耐得住寂寞,吃得起苦。这样一件苦差事,市场又狭窄,自然招不到徒弟。仇庆年早些年也曾有过一个徒弟,但其最终还是迫于生计改行了。有时自己捶不动了,就只能拉着儿子、女儿来帮忙,女儿第一次帮仇庆年打了一天印泥后,回去就累得发高烧。仇庆年理解这种辛苦,“我耗得起时间,只是一直重复一个动作,身体撑不住”。随着国画颜料制作技艺被列入省级、国家级非遗项目名录,也有人找上门来说要跟着学,但“就是三分钟热度,一看这么苦就打退堂鼓了”。后来仇庆年让想学的人自备原料,这下就更没人来学了。

在仇庆年看来,要想将技艺传承下去,除了要拓展国画颜料的用途,还要想办法做好宣传推广,知道传统国画颜料的人多了,这门手艺就有传下去的可能。这些年来,仇庆年为了技艺传承做出各种努力,他自备教案、颜料和工具,到美术院校、中小学、国画院、书画院、社区等办国画颜料知识讲座。他说:“只要有人请我,我一定会去。”他还会随身携带几本自己写的《传统中国画颜料的研究》送给对国画颜料感兴趣的人。

“我要感谢《国家宝藏》,这档节目播出后,越来越多的人开始关注国画颜料及其制作技艺。”仇庆年说。他希望《国家宝藏》带来的热度能慢一点消退,他想趁着大家还没有忘记他的时候,多接到几个电话,多接待几位访客,多办几场讲座。为了让更多人能联系上自己,仇庆年把手机号码印在颜料包装上、书籍扉页上。只要有电话过来他就接,“或许有人问颜料的使用,或许有人告知哪里有矿,或许有人想学技术”,仇庆年总是这么想。但做了几十场讲座,送出去几百本书,仇庆年还是没有找到合适的徒弟。

2018年,仇庆年被评选为国家级非物质文化遗产项目(国画颜料制作技艺)代表性传承人,也有人称呼他为“最后的颜料大师”。面对荣誉和赞美,他坦言自己一直看得很淡。他时常回想起师父教他的话:“清清白白,耐心打磨,才能做出最好的颜料。”在仇庆年看来,世界是千变万化的,颜料是五颜六色的,但一个人要不贪、不腐、不色,保持自己的清白,不说流芳百世,也应该做一个像这些纯正中国色一样的不受污染的传统颜料制作技艺传承人。

王永强,苏州工艺美术职业技术学院助教。