低碳理念下我国土地集约利用水平时空异质性及其障碍因子分析

2020-07-07史思琪梁彦庆黄志英梁丽英葛京凤

史思琪,梁彦庆,2*,黄志英,梁丽英,葛京凤,2

(1. 河北师范大学资源与环境科学学院,中国 石家庄 050024;2. 河北省环境演变与生态建设实验室,中国 石家庄 050024;3. 河北地质大学土地资源与城乡规划学院,中国 石家庄 050031)

当前,气候变暖依然为全球共同关注的热点问题,相关研究报道,土地利用是仅次于化石燃料燃烧造成大气中二氧化碳增加的重要原因[1-2]。土地资源作为人类活动和城市运行的基础载体[3],是一种不可或缺的重要自然资源[4]。然而,“粗放式、高碳排”的利用方式使得土地利用问题日益尖锐[5],为此我国先后出台了一系列政策措施缓解土地需求增长与环境保护之间的矛盾。继2010年我国首次提出“低碳集约”这一概念[6]之后,学者从研究方法、特征、影响因素等不同角度对土地低碳集约利用开展了相关研究。如樊鹏飞等[7]在生态与低碳视角下对京津冀城市群土地集约利用及障碍因子进行了分析;上官彩霞等[8]基于低碳理念对河南省建设用地集约利用进行了探究;Sun等[9]对河北省耕地集约利用与碳排放效率的相关性进行了分析;黎孔清[10]等在低碳理念下对南京市土地集约利用进行了评价;Sun[11]等基于PSR模型探究了郑州市土地低碳集约利用状况;王莉[12]等对昆山经济开发区低碳经济发展与土地集约利用之间的关系进行了探讨。目前对低碳理念下土地集约利用的研究已取得初步成果,但由于起步较晚,研究的广度和深度仍然无法完全满足社会经济发展的现实需求。主要表现在以下方面:(1)鲜有研究将亟需协调统一的集约高效、低碳环保两个重要方面同时纳入土地利用水平评价范畴;(2)研究尺度主要集中在城市群、省、市和市辖区等中小尺度,缺乏对宏观大尺度范围的差异性探究。基于此,本研究剖析全国30个省、市近10年低碳理念下土地集约利用水平及省域间系统协调度的时空异质性特征,探讨影响土地集约利用水平的主要障碍因子,旨在为调整土地利用结构、实现土地高效绿色可持续发展提供科学指导。

1 数据来源与处理

1.1 数据来源

研究范围包括4个直辖市、22个省和4个自治区(因西藏自治区和台湾、香港、澳门地区数据缺失严重,未包含在内)。研究时点为2008,2011,2014和2017年,所需能源数据来源于相关年份的《中国能源统计年鉴》和中国能源统计数据报告。各类型土地面积来源于国家自然资源部发布的数据及《中国城乡建设统计年鉴》和《中国农林统计年鉴》《中国环境统计年鉴》,经济数据来源于《中国金融数据库》和《中国宏观经济数据库》,其他数据来源于《中国城市统计年鉴》及各省市统计年鉴。

1.2 数据处理

指标分为正向指标、逆向指标及适度指标,其中C10人均道路面积和C16人均居住用地面积为适度指标,根据国家、国际标准及相关文献资料[13,14],将人均道路面积的合理值确定为12 m2,人均居住用地面积的合理值确定为16 m2·人-1。各指标权重值运用变异系数法结合熵值法确定。由于各评价指标数据的性质、单位、量纲等不一致,使用极差标准化法对指标数据进行标准化处理,公式如下:

(1)

式中:Cij′为指标标准值,Cij为指标实际值,Cmin为第i项指标的最小值,Cmax为第i项指标的最大值,a为适度指标的合理值。

2 研究方法

2.1 评价指标体系构建

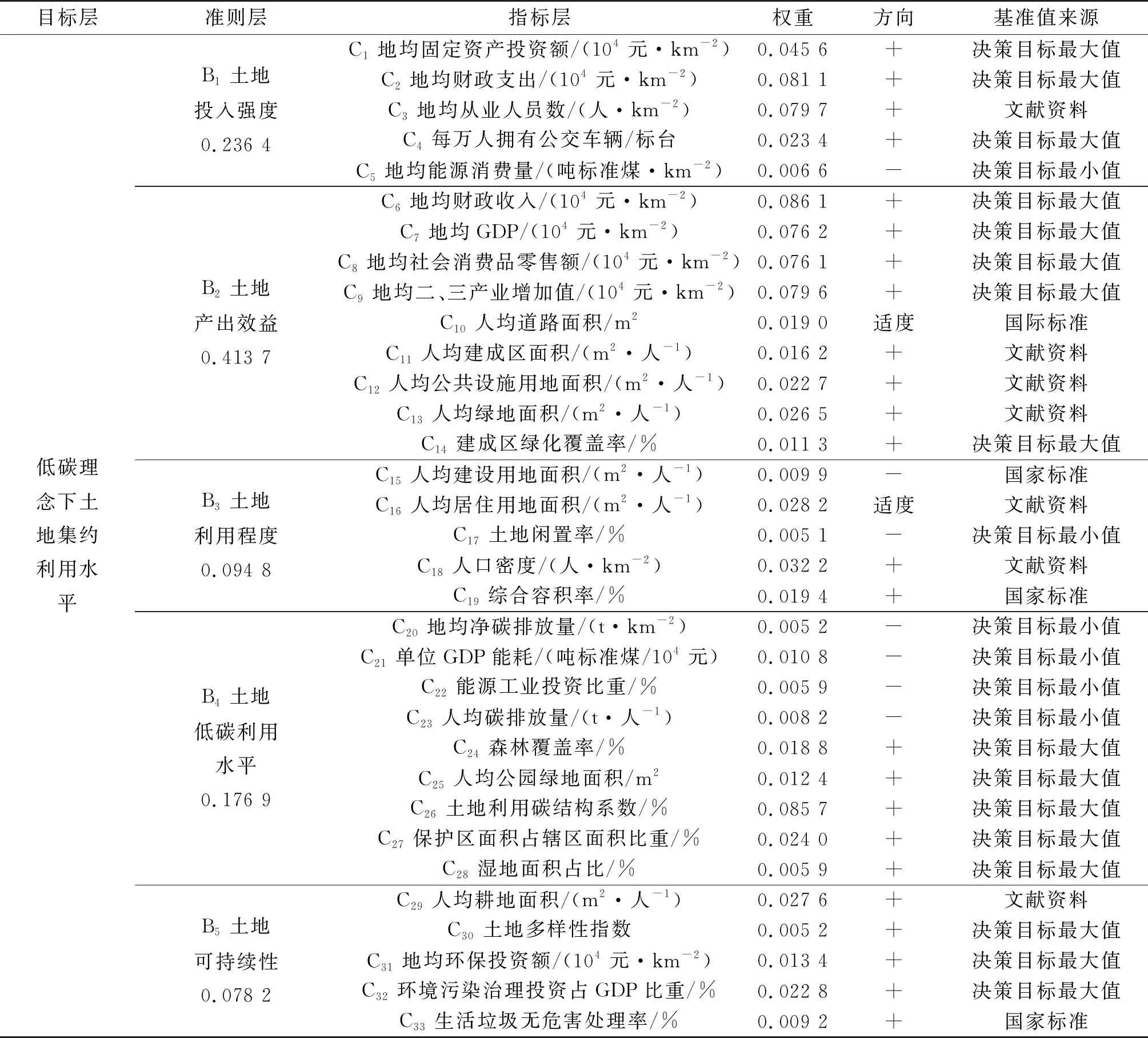

为全面、科学、客观、合理地建立低碳理念下土地集约利用水平评价指标体系,在CNKI库中进行频度搜索统计,借鉴已有研究成果[15-19]选取使用频率较高的指标,并结合各省市实际情况、土地利用现势性特征以及数据可获取性和指标体系的可操作性,构建了包含土地投入强度、土地产出效益、土地利用程度、土地低碳利用水平和土地可持续性5大准则层共33项指标的评价指标体系(表1)。

表1 低碳理念下土地集约利用水平评价指标体系

土地投入强度反映对土地利用的投入水平,合理增加土地投入能够促进土地集约化程度。土地产出效益是在土地利用之后所实现的成果和利益,低碳理念下的土地产出不仅强调经济、社会方面的高效,也注重生态方面的低污染、低碳排。土地利用程度是土地利用现状及强度的直接体现,是土地集约利用的重要内涵。土地低碳利用水平是土地使用过程中碳排放强度的直接反映,在实现“集约式”的同时还要强调“低碳化”。土地可持续性用来反映土地利用对资源安全和生态环境的影响。其中,土地利用碳排放分为直接碳排放和间接碳排放两类,虽然耕地是绿色植物吸收二氧化碳进行生产的主要场所,但耕地自身释放的二氧化碳量远超过其吸收的二氧化碳量,即碳汇作用远远小于碳源作用[20,21]。因此,将耕地和建设用地作为碳源,林地、园地、草地、水域和未利用地作为碳汇,各类型土地碳排放通过土地面积与碳排放系数直接求取,建设用地的碳排放一般通过人类生产生活过程中消耗的各类能源间接测算得出。本研究主要考虑煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然气和电力消耗所产生的碳排放,计算公式如下:

E=∑(Siδi+ejβjδj),

(2)

式中,E为土地利用碳排放总量,Si为对应的土地面积,δi为该土地类型对应的碳排放系数,ej为第j种能源的消耗量,βj为其标准煤换算系数,δj为该能源的碳排放系数。根据余雪振[22]的总结,耕地、园地、林地、草地、水域和未利用土地碳排放系数分别为0.497 0,-0.398 0,-0.581 0,-0.021 0,-0.400 0,-0.005 0 t·hm-2·a-1。根据2006年IPCC《国家温室气体排放清单指南》,煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然气、电力的碳排放系数分别为0.755 0,0.855 0,0.585 7,0.553 8,0.571 4,0.592 1,0.618 5,0.448 3,0.747 5 t·tce-1;折标准煤系数分别为0.714 3,0.971 4,1.428 6,1.471 4,1.471 4,1.457 1,1.428 6,1.330 0 kgce·m-2和3.270 0 t·(kW·h)。

2.2 多因素综合评价法

低碳理念下土地集约利用水平评价是多因素评价的综合[23],多因素综合评价法综合考虑影响土地集约利用的各指标因子,采用定性与定量研究相结合方法以保证评价结果的科学性,其计算公式为

(3)

式中:Pi为第i年份的土地集约利用值,Uij为第i年份第j项指标的单项土地集约利用值,Wij为该项指标权重,Cij为其标准值。

2.3 HR协调度模型

协调度是度量各子系统或要素之间协调发展状况的定量指标,可以有效评估系统运行的稳定性和可持续性[24]。因此,在对低碳理念下土地集约利用水平进行测算基础上,借鉴周振等[25]运用HR协调度模型对低碳理念下土地集约利用系统的协调发展进行研究,计算公式如下:

(4)

(5)

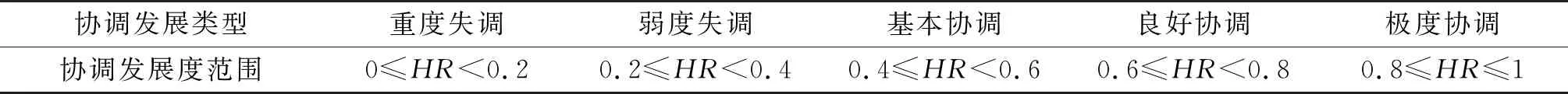

表2 低碳理念下土地集约利用系统协调发展类型划分

2.4 障碍度模型

通过引入“因子贡献度”、“偏离度”和“障碍度”3个概念建立障碍度模型,对低碳理念下土地集约利用水平的影响因素进行病理性诊断,其中,因子贡献度为单项评价指标对最终总目标的贡献程度,即指标权重值Wij,偏离度为单项指标与最终总目标之间的差值,记为Iij,计算公式如下:

Iij=1-Cij。

(6)

障碍度则为该项指标对土地集约利用水平的影响程度,记为Oij,计算公式如下:

(7)

3 结果与分析

3.1 低碳理念下土地集约利用水平时空异质性分析

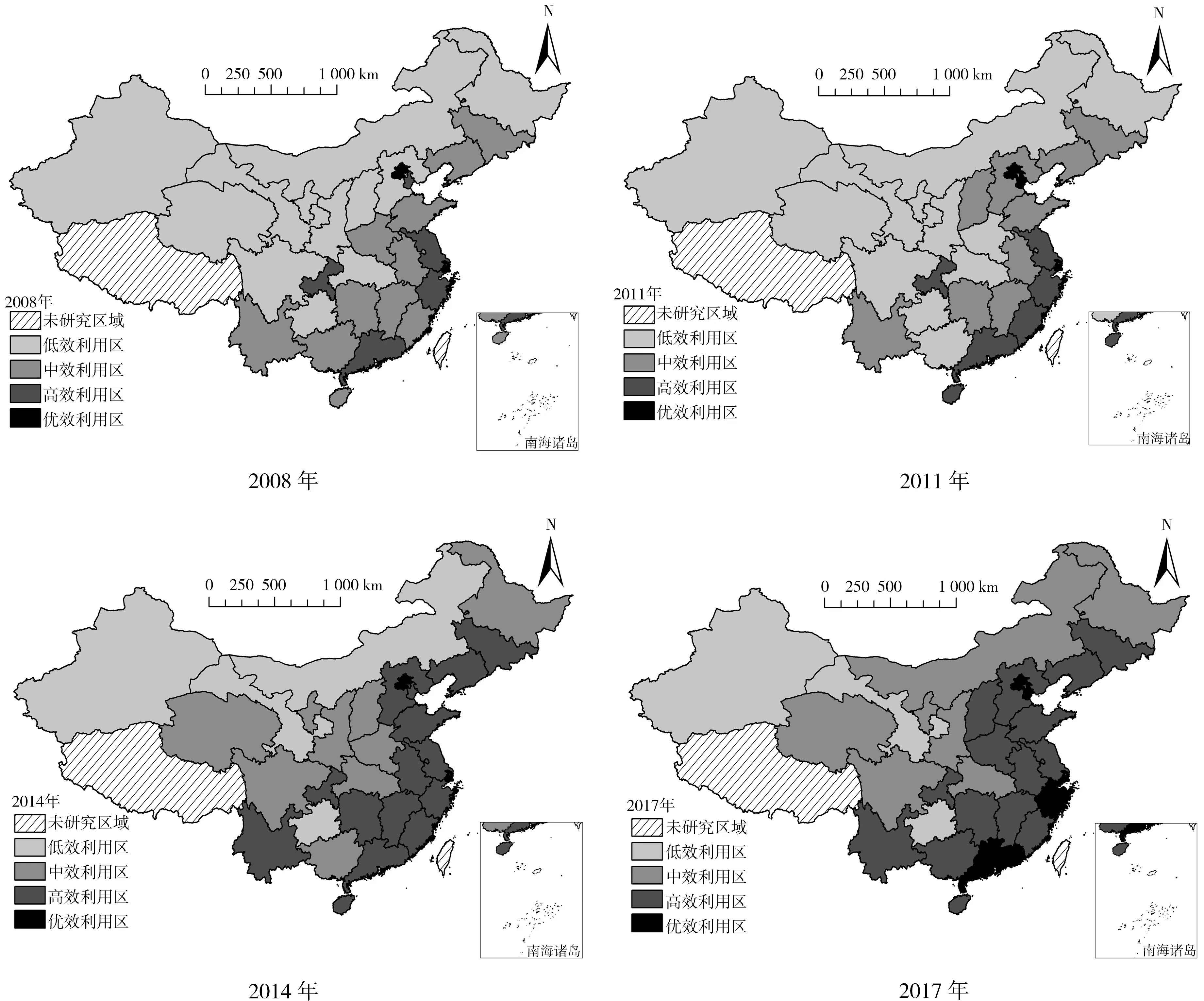

借助ArcGIS自然断点法将全国30个省市低碳理念下土地集约利用水平分为4类:优效利用区(0.400 6~0.686 0)、高效利用区(0.298 7~0.400 5)、中效利用区(0.245 0~0.298 6)和低效利用区(0~0.244 9)。研究结果显示全国30个省市低碳理念下土地集约利用水平在时间和空间上均存在一定异质性。

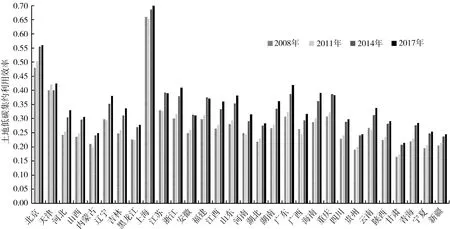

3.1.1 低碳理念下土地集约利用水平时间异质性特征

从图1可以看出,各省市的低碳理念下土地集约利用水平存在一定程度的时间异质性,总体表现为随时间变化大致处于上升态势。2008年全国平均土地集约利用水平值为0.277 3,处于中效利用水平,其中优效利用区2个(上海、北京),高效利用区5个(天津、江苏、广东、重庆、浙江),中效利用区11个(辽宁、海南、福建、山东、云南、湖南、江西、广西、安徽、河南、吉林),低效利用区12个(河北、山西、四川、黑龙江、陕西、青海、湖北、内蒙古、新疆、宁夏、贵州、甘肃)。2011年全国平均土地集约利用水平值增长到0.285 1,依旧处于中效利用水平,其中优效利用区增长为3个,天津土地集约利用由高效利用水平上升到优效利用水平,高效利用区增加到6个。其中,福建和海南由中效利用水平上升为高效利用水平,中效利用区较2008年减少2个,河南和广西由中效利用水平下降为低效利用水平,低效利用区依然为12个,河北和山西由低效利用水平上升为中效利用水平。2014年全国平均土地集约利用水平值为0.333 0,上升为高效利用水平,优效利用区变为上海和北京2个,天津由优效利用水平又下降为高效利用水平,此时高效利用区增长到15个,其中由中效利用水平上升为高效利用水平的省份包括山东、辽宁、湖南、江西、安徽、云南、吉林和河北,低效利用区降为4个,分别为内蒙古、贵州、新疆和甘肃。2017年全国平均土地集约利用水平值达到0.347 5,仍处于高效利用水平,相比2008年增长25.27%,优效利用区共5个,分别为上海、北京、天津、广东和浙江。处于高效利用水平和中效利用水平的省市分别有15个和7个,其中广西、河南和山西由低效利用水平上升到中效利用水平,此时的低效利用区仅有新疆、贵州、甘肃3个,全国处于中效及以上层级的省市已达90%。

图1 低碳理念下土地集约利用水平图

3.1.2 低碳理念下土地集约利用水平空间异质性特征 空间分布上,全国低碳理念下土地集约利用水平地域差异性显著,总体上呈现出由东南沿海向西北内陆逐级递减的趋势(图2)。2008,2011,2014和2017年4个时间点不同区域土地集约利用水平的排序均表现为:华东地区>华北地区>华南地区>东北地区>华中地区>西南地区>西北地区。居于首位的华东地区(上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东)多为临海省市,受经济发展的驱动,土地需求旺盛,使得土地利用程度较高,并且这些省市借助其特殊的区位优势和交通便捷度,重点发展低能耗低污染产业。华北地区包括首都北京和我国北方最大的沿海开放城市天津、环抱京津的河北、矿产资源丰富的山西以及幅员辽阔的内蒙古。由于山西以重工业为主的产业结构不尽合理及内蒙古在土地利用上存在较大的开发潜力,使得该地区土地集约利用水平仅次于华东地区。华南地区包括经济综合竞争力强的广东和自然条件优越的广西及海南,但由于劳动力和土地资源的短缺使得华南地区整体土地集约利用水平居于第3位。东北三省是中国重工业基地,土地利用碳排放量不可避免会高于其他省市,由于过去发展经济的同时疏于对环境的保护与管理,导致土地集约利用水平不高。华中地区包含河南、湖北、湖南3省,重点发展旅游、文化教育等产业,但由于建设用地面积比重低、土地利用程度不高,导致该地区整体土地集约利用水平较低。西南地区(重庆、四川、贵州、云南)受地形地貌影响较大,山区较多,城市发展受限,当地人口较多离家前往他乡谋职生活,导致土地集约利用水平偏低。西北地区(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)身居大陆内部,人口稀少,土地利用程度不高,由于交通便捷度、经济发展水平等条件的限制,城市发展较为困难,同时人们低碳环保意识有待增强,导致该地区土地集约利用水平居于末位。

图2 低碳理念下土地集约利用水平区域差异分布图

3.2 低碳理念下土地集约利用系统协调度分析

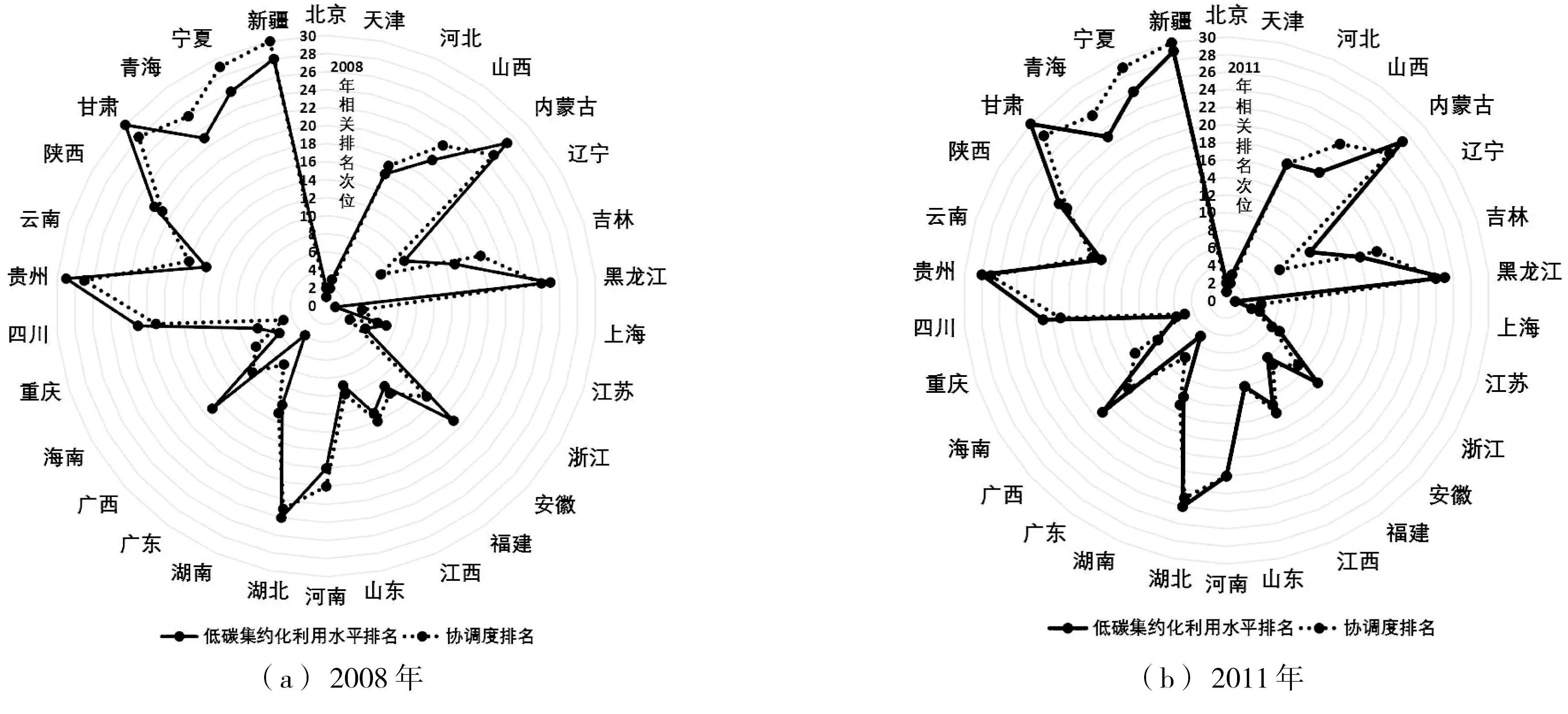

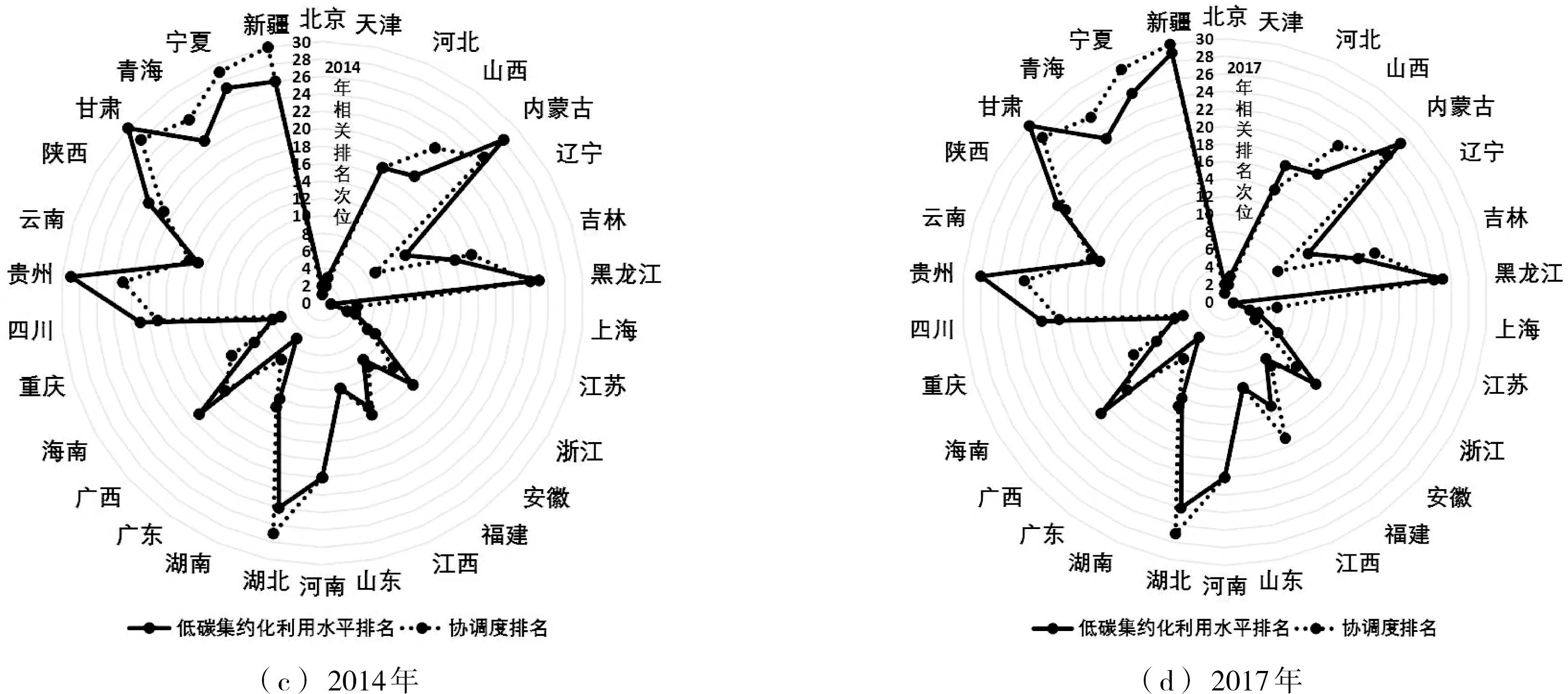

通过式(4)和(5)对各省市低碳理念下土地集约利用系统协调度进行计算(图3)。结果显示,2008年处于重度失调的为新疆、宁夏、甘肃和贵州4省,处于弱度失调的为青海、内蒙古、黑龙江、湖北、山西、陕西、河南、四川、吉林、河北、云南、安徽和江西13省,处于基本协调的为湖南、福建、广西、山东、海南、广东、辽宁、江苏和重庆9省市,处于良好协调的为余下的上海、浙江、天津和北京。2011年,江西和安徽由弱度失调上升为基本协调,广西由基本协调下降为弱度失调,江苏由基本协调上升为良好协调,浙江由良好协调下降为基本协调,其他省市未发生变动。2014年,贵州上升为弱度失调,湖北下降为重度失调,浙江、重庆上升为良好协调,仍未有省市达到极度协调。2017年,江西下降为弱度失调,河北上升为基本协调,此时北京达到极度协调。总体来看,土地集约利用系统协调度普遍偏低,各子系统之间关联性较差,缺乏良性互动,有待进一步提高。通过对比4个时点低碳理念下土地集约利用水平与系统协调度排名情况(图4),可以看出二者呈显著正相关关系,这与张苗[26]、范辉[27]等人的研究结果基本一致,说明系统的平衡协调发展在一定程度上有助于提高土地集约利用水平。

图3 低碳理念下土地集约利用系统协调度情况

图4 低碳理念下土地集约利用水平与系统协调度排名情况

3.3 低碳理念下土地集约利用水平障碍因子诊断

在分析低碳理念下土地集约利用水平基础上,运用式(6)和(7),进一步探寻影响全国30个省市低碳理念下土地集约利用水平的障碍因子。经测算,影响各省市不同年份土地集约利用水平的障碍因子相近,受篇幅的限制及考虑到问题的现势性,在此仅列出2017年位于前8位的主要障碍因子及其障碍度(表3)。

表3 2017年影响各省市低碳理念下土地集约利用水平主要障碍因子及障碍度

从表3可以看出,影响全国过各省市土地集约利用水平的主要障碍因子在土地投入强度、土地产出效益、土地利用程度、土地低碳利用和土地可持续性5方面均有涉及。其中,土地利用碳结构系数、地均财政收入成为首要障碍因子,积极调整土地利用结构和经济发展方式应作为未来重要发展方向;同时地均二、三产业增加值、地均GDP、地均社会消费品零售额、地均财政支出、地均固定资产投资额等经济因素为重要障碍因子,积极发展经济仍是社会发展的主线与目标。影响北京、天津、上海、浙江、重庆、广东等经济发达省市的主要障碍因子还包括人均居住用地面积、人均城市建设用地面积、人均绿地面积、人均建成区面积、人均碳排放量、每万人拥有公交车辆等,加强基础设施建设,控制外来人口流入规模、缓解城市压力、着力控制建设用地无序扩张、增加碳汇面积同时增强土地碳吸收作用是这些省市在发展过程中应注意的问题。黑龙江、吉林、辽宁、山西这些以重工业发展为主的省份,能源工业投资比重、地均净碳排放量、单位GDP能耗等在一定程度上影响其土地集约利用水平,调整产业结构、积极鼓励发展低能耗产业应成为这些省份未来产业发展的方向。区域面积广阔、居住人口较少的新疆、内蒙古、甘肃、青海等省份,土地闲置率、综合容积率、人口密度、地均从业人员数等也是其主要障碍因子,这些省份需积极发展经济,减少人口外流,同时应合理开发利用土地资源。

4 讨论

基于当前我国土地利用存在的问题,将集约高效、低碳环保统一纳入到土地利用评价范畴,能够较为科学全面地反映低碳理念下土地集约利用状况。研究结果表明,各省市土地低碳集约水平仍须提升,可从土地低碳水平和土地产出效益入手进行潜力挖掘,同时应着力控制建设用地规模和强度,积极转变土地利用方式,在增强土地利用碳减排能力的同时,促进产业结构转型升级,努力打造中国式低碳经济。拘于可借鉴资料及数据获取性的局限,本文基于时点数据对低碳理念下土地集约利用状况进行研究,未来可逐步延长时间序列,以进一步探讨其规律性,同时指标体系的构建仍需进一步充实、完善。