制度距离对中国与欧亚经济联盟出口贸易的影响

2020-07-06李勤

李勤

[提要] 本文基于2005~2018年中国对欧亚经济联盟各国的出口数据,研究制度距离对中国与欧亚经济联盟出口贸易的影响。法律、宏观经济和微观经济制度等三种制度距离对中国与欧亚经济联盟的出口贸易存在不同程度的影响,回归结果证明:国家间的制度差距会造成国际贸易中的制度成本,从而会阻碍贸易的发展,中国对欧亚经济联盟的出口贸易也会受制度成本的约束。其他影响因素表明:要素禀赋差异和人口增加会促进中国对联盟国家的出口,地理距离则明显抑制中国对联盟各国的出口。

关键词:欧亚经济联盟;制度距离;出口贸易

中图分类号:F7 文献标识码:A

收录日期:2020年4月21日

一、引言

欧亚经济联盟(EUN)(简称“联盟”)于2015年正式启动,现有俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚五个成员国。该联盟旨在通过市场促进商品、服务、资本和劳动力的自由流动、减少非关税贸易壁垒和协调宏观经济政策来促进成员国经济的增长。联盟成员国均是“一带一路”倡议的重要合作伙伴,还是陆上丝绸之路经济带国家。近年来,中国与联盟国家的贸易额呈现不断增长的趋势。2018年中国与欧亚经济联盟贸易总额达1,348亿美元,较2015年增长了51.95%,其中,中国出口欧亚经济联盟贸易额为662亿美元,较2015年增长了37%。中国与俄罗斯的进出口贸易额占中国与欧亚经济联盟贸易额的79.44%,而与哈、吉、白和亚的进出口贸易额占比分别为 14.74%、4.16%、1.27%和0.38%,所以中国与联盟成员国之间的贸易发展并不协调。因此,研究影响中国与欧亚经济联盟贸易额增长的因素,探索提高中国与欧亚经济联盟贸易水平的途径就显得十分必要。

二、文献综述

对于中国与欧亚经济联盟贸易关系的研究,大多数文献的研究内容聚焦于运用指数分析中国与欧亚经济联盟的贸易竞争性和互补性,也有部分文献研究了中国与欧亚经济联盟的经贸合作前景和贸易潜力。刘倩等(2017)研究了中国新疆与欧亚经济联盟的贸易竞争和互补关系,研究表明新疆具有比较竞争优势的产品是劳动密集型产品和初级产品,在联盟五国中除白俄罗斯外的四国与新疆的贸易互补性均较强,具有较大的贸易合作潜力。李豫新、张怡(2019)认为目前中国与欧亚经济联盟商品贸易的互补性较强,但是存在贸易发展的不平衡现象。卡迪亚(2020)也从贸易互补性、产业内贸易以及显示性比较优势等指标详细分析了中国与欧亚经济联盟的贸易关系。杨文兰、陈迁影(2018)认为产业结构的互补性和要素禀赋的互补奠定了中国是欧亚经济联盟最大贸易伙伴国地位,还认为联盟成员国经济发展的不平衡是中国与欧亚经济联盟经贸发展的重要制约因素之一。刘倩等(2018)利用引力模型测算了新疆与欧亚经济联盟的贸易潜力,发现新疆与俄罗斯、白俄罗斯和亚美尼亚具有较大贸易潜力;在影响贸易的因素中,发现距离与贸易额显著负相关。

在国内,关于制度因素对国际贸易影响的研究已经比较普遍。潘镇(2006)认为制度质量越差越不利于双边贸易的开展,不同的制度距离对国际贸易的影响程度不同。魏浩等(2010)根据贸易引力模型的回归结果,认为制度差距会增加贸易成本,阻碍发展中国家与贸易伙伴国之间的贸易往来。许家云等(2017)认为制度因素在双边贸易中有很重要的作用,中国与“一带一路”沿线国家之间在不同制度因素方面的差异均抑制了进出口贸易的发展,而且随着时间的延长,抑制作用越显著。

在对中国与欧亚经济联盟之间的贸易关系研究中,很少有文献关注制度距离对中国与联盟之间贸易的影响。结合上述文献资料,本文将法律制度、宏观经济制度和微观经济制度距离等三种制度距离作为贸易的影响因素引入到中国与欧亚经济联盟之间的贸易引力模型中,具体考察不同的制度差距对中国与欧亚经济联盟之间贸易的影响。

三、计量模型、指标选取与数据说明

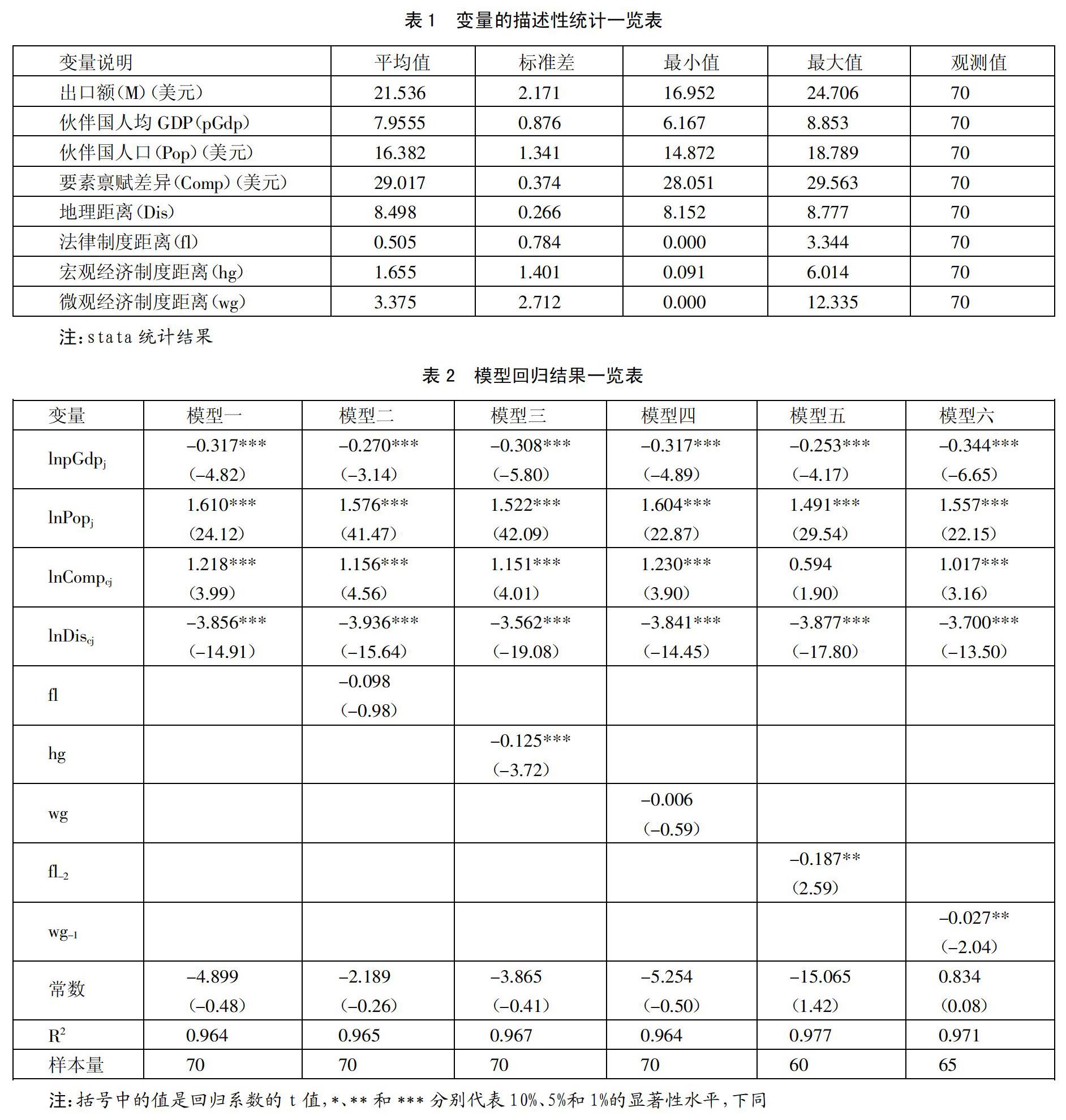

2、对于其他变量的说明及数据来源。对于其他变量的说明:(1)中国对欧亚经济联盟五国的出口额(Mcj),数据来自中国统计年鉴。(2)欧亚经济联盟各国的人均GDP(pGdpj),为了剔除通货膨胀的影响,统一换算成以2005年為基期的人均GDP,数据来自世界银行。(3)欧亚经济联盟各国的人口(Popj),数据来自世界银行。(4)中国与欧亚经济联盟的要素禀赋差异(Compcj),由中国和欧亚经济联盟各国的GDP之差的绝对值来衡量,该值越大说明两国贸易互补性程度越强,经计算得出。(5)中国与欧亚经济联盟各国的地理距离(Discj),数据来自CEPPI数据库。以上数据均取对数后再引入模型中,所有的样本时间跨度均为2005~2018年。表1为各变量的描述性统计。(表1)

四、实证结果及其分析

考虑到中国对欧亚经济联盟的出口除了受制度距离的影响,还会受到人均GDP、人口、要素禀赋差异和地理距离等因素的影响,因此我们在回归中将这4个因素作为控制变量,以减少由于遗漏变量造成的回归误差。表2展示了回归结果。模型一是基准回归模型,作为本文的参考系;模型二引入法律制度距离变量;模型三引入宏观经济制度距离变量;模型四引入微观经济制度距离。(表2)

(一)基准回归结果分析。在基准回归模型中仅包含了常见的贸易流量的解释变量。模型一的回归结果:欧亚经济联盟国家人均收入水平越高,中国对其的出口越小。一般来说,一国经济水平提高应该会拉动需求,从而增加外贸进口。然而,欧亚经济联盟国家经济水平的提高反而减少了从中国的进口额,出现这种情况可能有两个原因:一是当欧亚经济联盟国家经济水平有所提高后会增加对联盟内部产品的需求。二是中国对欧亚经济联盟出口主要是机械设备等制造业产品,当联盟国家经济水平提高后会增加对德国等西欧发达国家制造业产品的需求,进而抑制了中国对其的出口;欧亚经济联盟各国人口的增加与中国对其的出口成正比,所以联盟各国人口的增加促进了对中国的进口;中国与欧亚经济联盟各国的要素禀赋差异系数为正,说明要素禀赋差异越大,中国与欧亚经济联盟的贸易额就越大,这与许多学者利用贸易互补性指标研究中国与欧亚经济联盟的贸易互补性得出来的结论相似,即中国与欧亚经济联盟各国的贸易存在较强的贸易互补性。中国对欧亚经济联盟出口的产品中多为劳动密集型产品和资本密集型产品,比如纺织品和机械装备等,欧亚经济联盟各国对中国的出口产品中占比较大的是资源密集型产品,如能源燃料等。中国与欧亚经济联盟各国较强的贸易互补性会促进双边贸易额的增加;地理距离显著地抑制了中国对欧亚经济联盟国家的出口,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国虽然接壤,但是首都距离较远,从模型一中的两国距离回归系数大小可以看出,距离成本依然是阻碍中国与欧亚经济联盟各国双边贸易的主要因素。

(二)制度距离的回归结果分析。在模型二、模型三和模型四中,分别引入三类制度距离进行混合回归,由回归结果可以看出法律制度距离、宏观经济制度距离和微观经济制度距离的回归系数均为负,其中只有宏观经济制度距离的系数显著为负。具体来看,在模型三中,宏观经济制度距离显著地抑制了中国对欧亚经济联盟国家的出口额,且其回归系数的绝对值明显大于其他两种制度距离的回归系数绝对值,说明宏观经济制度对中国与欧亚经济联盟之间出口的影响较大。宏观经济制度中包含投资自由化、金融自由化、财政自由化和贸易自由化等四类宏观经济自由度指标,所以各个国家的宏观经济制度状况相对来说比较容易把握,因此双边贸易对宏观经济制度距离的反应就较为敏感,为了减少交易的不确定性和降低交易成本,出口国倾向选择与本国宏观经济制度差距较小的国家进行贸易往来。

模型二和模型四中,法律制度距离和微观经济制度距离的当期回归系数不显著,因此将法律制度距离和微观经济制度距离分别滞后1期和2期再进行回归。发现法律制度距离滞后2期的回归系数显著为负,微观经济制度距离滞后1期的回归系数显著为负。在模型五中,滞后2期的法律制度距离与中国对欧亚经济联盟的出口贸易显著负相关,且滞后2期的回归系数绝对值明显变大,也就是说法律制度距离对中国与欧亚经济联盟的贸易具有2期滞后效应,随着时间的延长,其作用越显著。本文的法律制度由私有产权保护指标来衡量,国家之间的法律制度距离差异越大,则越容易导致违法违规以及侵权现象,从而引起法律纠纷,导致贸易风险成本较高。模型六中,滞后1期的微观经济制度距离与中国对欧亚经济联盟的出口贸易显著负相关,虽然其回归系数绝对值明显增大,但是系数值仍然很小,说明微观经济制度距离对中国与欧亚经济联盟国家的出口贸易影响比较小。

(三)稳健性检验。为了防止因各类制度距离的可能计算偏误引起回归结果出现伪回归,因此有必要對模型进行稳健性检验,以保证回归结果的可靠性。根据制度距离的计算公式,本文使用三种制度因素中包含的所有制度指标计算出两个国家之间整体的制度差距(Zt),将其作为替换变量(代替三种制度距离)引入模型中进行回归,并将回归结果与表2作比较分析。稳健性检验如表3所示,从模型七的回归结果可以看出,无论是控制变量的回归系数还是制度距离的回归结果都没有发生颠覆性的改变,因此本文的回归结果较为可靠。(表3)

五、结论及启示

(一)结论。本文研究了制度距离对中国与欧亚经济联盟国家出口贸易的影响。实证研究发现:(1)三类制度距离对中国与欧亚经济联盟的贸易影响程度存在差异。(2)宏观经济、法律和微观经济制度距离对中国与欧亚经济联盟的出口贸易分别在当期、滞后2期和滞后1期时表现出显著的抑制作用。滞后2期的法律制度距离对中国与欧亚经济联盟的出口贸易阻碍作用较大,而微观经济制度距离的贸易抑制作用比较小。总体而言,本文的回归结果证明了国家间的制度差距会造成国际贸易中的制度成本,从而会阻碍贸易的发展,中国对欧亚经济联盟的出口贸易也受制度成本的约束。

根据基准回归结果,可以得出如下结论:(1)欧亚经济联盟国家人口的增加会促进中国对其出口的增加,中国与欧亚经济联盟国家的贸易存在显著的贸易互补性。(2)欧亚经济联盟国家经济水平的提高减少了对中国商品的进口需求,中国与欧亚经济联盟国家的地理距离较大程度上抑制了中国对其的出口贸易。

(二)启示。中国与欧亚经济联盟国家的制度距离会阻碍中国对联盟国家的出口贸易,因此中国政府应该积极与欧亚经济联盟各国加强双边贸易政策沟通,推进双边贸易合作机制,促进联盟国家进一步提高经济自由度,减少宏观经济制度距离对双边贸易造成的负面影响。中国对联盟国家的出口贸易受到法律制度距离的抑制,且随着时间的延长抑制作用更加显著。因此,健全和落实法律法规,加强产权保护不仅能为中国贸易企业营造良好的交易环境,还能积极拉近与欧亚经济联盟国家的法律制度差距,促进中国与联盟的双边贸易发展。中国的贸易企业在与联盟国家进行贸易时应遵循当地的法律规定,合法合规进行贸易。最后,根据基准模型的回归结果,当中国对联盟开展贸易时,在保证利益的同时,还应该积极提高出口产品质量,这样我国制造业产品就能与西欧发达国家的制造业产品相抗衡,以使得我国产品在联盟国家有一席之地。为了减少地理距离带来的交通成本,中国应该积极与联盟国家洽谈双边投资项目以及建立工业园区等措施。

主要参考文献:

[1]刘倩,刘清杰,聂莹,玛尔哈巴·肖开提.“一带一路”背景下新疆与欧亚经济联盟贸易竞争性与互补性分析[J].新疆社会科学,2018(2).

[2]李豫新,张怡.中国与欧亚经济联盟贸易竞争性与互补性研究[J].商业经济研究,2019(24).

[3]卡迪亚.中国与欧亚经济联盟贸易关系分析[J].现代商贸工业,2020.41(1).

[4]杨文兰,陈迁影.“一带一路”倡议下中国与欧亚经济联盟发展经贸合作的基础与前景[J].对外经贸实务,2018(5).

[5]潘镇.制度质量、制度距离与双边贸易[J].中国工业经济,2006(7).

[6]魏浩,何晓琳,赵春明.制度水平、制度差距与发展中国家的对外贸易发展——来自全球31个发展中国家的国际经验[J].南开经济研究,2010(5).

[7]许家云,周绍杰,胡鞍钢.制度距离、相邻效应与双边贸易——基于“一带一路”国家空间面板模型的实证分析[J].财经研究,2017.43(1).