基于数值模式产品的广西冰雹客观预报方法研究

2020-07-06莫丽霞高宪权欧徽宁周云霞梁维亮

莫丽霞,高宪权,欧徽宁,周云霞,梁维亮

(1.广西壮族自治区贺州市气象局,广西 贺州 542899;2.广西壮族自治区气象台,广西 南宁 530022)

引 言

冰雹产生于强烈发展并具有组织化的中尺度对流系统,由于其致灾严重,且具有发展演变迅速、时间空间尺度小等特点[1-5],其预报预警一直是天气预报业务中的重点和难点。自2009年起,国家气象中心以强对流天气分析规范[6-8]为指导,以“配料法”[9-11]为主要技术方法建立了一套分类强对流短期主客观预报体系,目前强对流短期潜势预报业务已趋于成熟。2010—2015年4—9月国家级强对流天气落区主观分类预报产品的客观检验结果显示,强对流天气落区主观预报TS(threat score)评分总体呈上升趋势,但风雹类预报评分明显低于雷暴和短时强降水[12]。而强对流天气客观分类预报的检验表明,雷暴和短时强降水的客观概率预报具有一定的预报能力和参考意义,对冰雹和雷暴大风的客观预报检验尚未开展[13]。

不同区域冰雹发生的环境参数特征有地域差异性,了解各地冰雹发生时的环境物理量特征及其变化对冰雹天气主客观潜势预报可以提供一定的参考[14-18]。近年来,利用各种方法建立的冰雹客观预报系统在不同区域也取得了一定的预报效果[19-21]。广西地属华南,强对流天气多发,除锋面强对流天气外,还有与冷锋活动无直接关系的暖区强对流天气。华南暖区暴雨具有独特的中尺度对流特性,其触发机制和对流系统的发生发展及组织传播、维持机制有较多相关研究[22-26]。然而对于华南暖区雷暴大风及冰雹等强对流天气的研究并不多见,其中蒙远文[27]总结了华南暖区强对流的预报关键在于高层冷平流、低层暖平流的相互配置以及对流层中层低值扰动系统的触发。

本文通过对2012—2016年广西高空、地面观测资料及高时空分辨率的再分析资料进行相关物理量参数诊断分析,结合本地特点尽可能优化、完善预报指标,建立广西冰雹天气发生的预报指标及预报方程,以期为广西冰雹天气短期时效内的潜势分析和预报预警提供参考。

1 资料及相关技术定义

所用资料为2012—2018年广西90个基准、基本和一般地面气象观测站上报的重要天气报(WS报)及信息员上报的冰雹实况,同期欧洲中心103°E—113°E、20°N—27°N范围内逐6 h再分析资料,分辨率为0.125°×0.125°,包括500、700、850、1000 hPa的东西风分量(u)、南北风分量(v),500、850、925 hPa相对湿度(RH),1000~200 hPa间隔50 hPa的各层位势(φ)及温度(T),并由此换算对应层次的位势高度(H)和0 ℃层、-20 ℃层高度。

通过分析2012—2016年资料,总结建立冰雹客观预报方法,再利用2017—2018年资料进行预报检验,预报检验所用的冰雹实况增加了源自中国天气网、各地政府信息网等可靠网站报道的相关信息。

参考相关研究[28-30]定义,将广西90个基准、基本和一般地面气象观测站24 h内出现冰雹站数Nhail≥10的过程称为大范围冰雹过程;5≤Nhail<10的过程为区域性冰雹过程;Nhail<5的过程为局地性冰雹过程。雹粒直径(D)大小规定:D<20 mm为小冰雹,20 mm≤D<50 mm为大冰雹,D≥50 mm为特大冰雹。

根据以上技术规定及WS报文、信息员上报情况,选取2012—2016年24 h内冰雹出现站数≥5站,或特大冰雹站数≥1站的天气过程为研究对象。统计共出现3次大范围冰雹天气过程,其中1次罕见的高架雷暴过程发生在2012年2月27日,简称“120227”过程(发生冰雹13站),高架雷暴是指雷暴云云底在边界层以上的雷暴,与边界层内不稳定空气抬升触发的对流不同,高架雷暴触发于冷锋后或暖锋前距离锋面110 km以外的大气边界层以上[31-34],由于其物理参数特征与一般强对流过程有明显不同,需加以区别研究,因此将其剔除。另外2次大范围冰雹天气过程为“130323”过程(发生冰雹11站)、“160417”过程(发生冰雹35站)。区域性降雹过程4次,分别为“130326”(发生冰雹5站)、“130424”(发生冰雹6站)、“130425”(发生冰雹9站)、“140331”(发生冰雹5站)过程;局地性特大冰雹天气过程3次,分别为“130318”(发生冰雹1站)、“150406”(发生冰雹3站)和“160410”(发生冰雹3站)过程。以上选取的9个过程共发生冰雹78站次。

2 环流特征

根据历史冰雹过程的环流形势及影响系统对广西冰雹天气进行分类:冷空气影响类冰雹,由冷空气南下与暖湿气流相汇合触发,如“130318”、“130326”、“130425”、“140331”和“160410”过程;暖区类冰雹,在单一的暖气团内由边界层辐合线或低空偏南风风速的脉动配合中高层干冷空气触发,如“130424”和“150406”过程。冷空气影响类冰雹和暖区类冰雹有时还会在同一天的不同地区分别出现,如“130323”和“160417”过程。以“130323”过程演变给出冷空气影响类冰雹和暖区类冰雹发生的不同影响系统特征。

“130323”过程可分为两个阶段,第一阶段发生在2013年3月23日下午至晚上,对流云团自广西西北部触发后向东偏南方向移动,造成田林、百色、田阳、田东、平果、马山、武鸣等地出现不同程度的冰雹及雷暴大风天气,最大冰雹直径达40 mm(百色),属于暖区类冰雹;第二阶段发生在3月23日傍晚至24日凌晨,多个对流单体先后在黔桂交界处触发,分别沿偏东方向或东偏南方向移动,造成广西东北部地区出现大范围冰雹、雷暴大风和短时强降水天气,属于冷空气影响类冰雹。

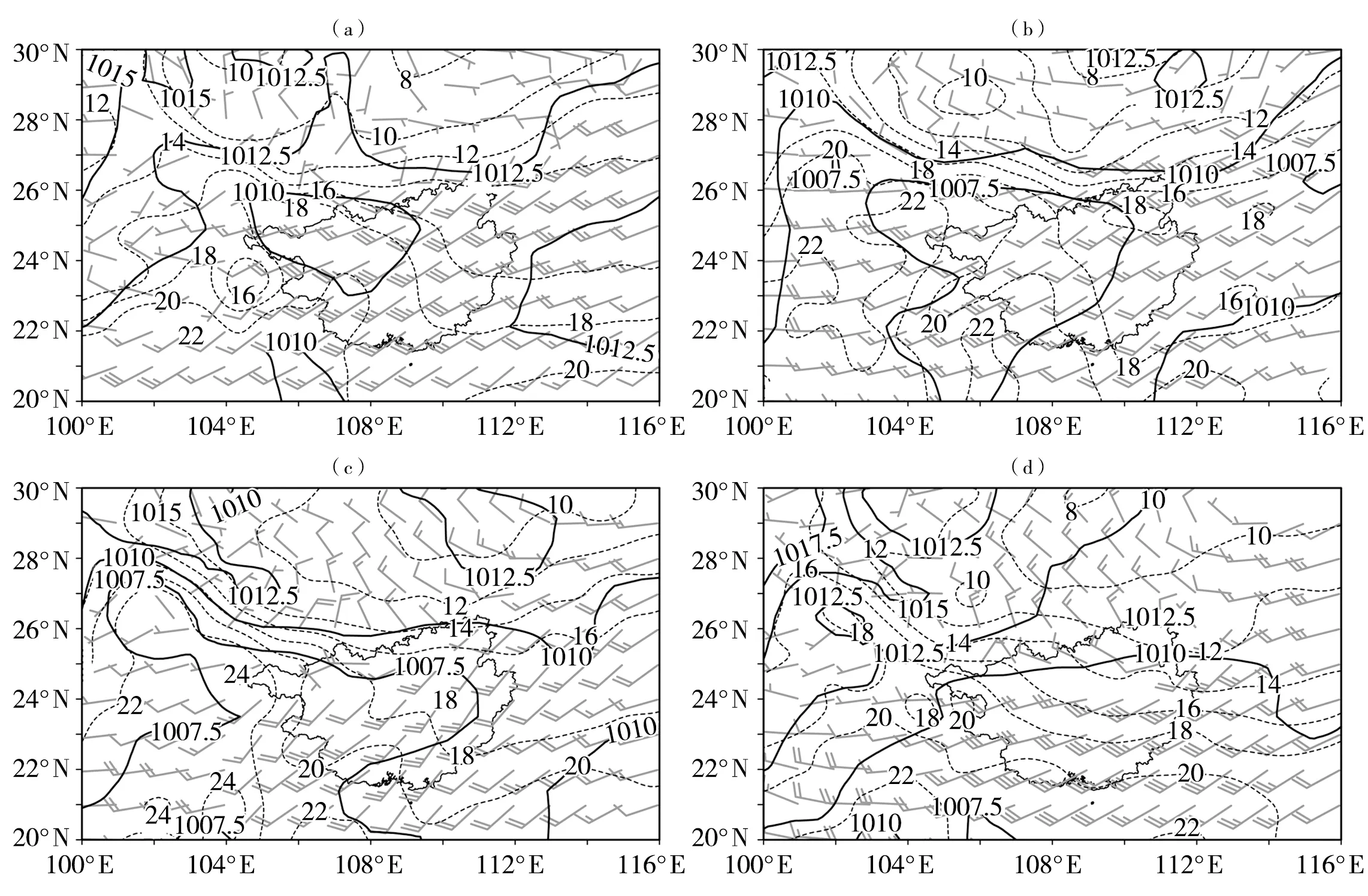

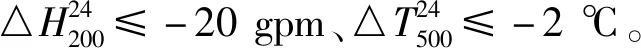

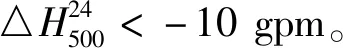

图1为广西“130323”过程500 hPa位势高度场及温度场。可以看出,2013年3月23日08:00(北京时,下同),高空槽位于100°E附近,广西受槽前西南气流控制,风速达20 m·s-1以上,同时在广西西部可见一明显的冷温槽,上冷下暖的温度层结加大了大气不稳定度;23日14:00,高空槽逐渐逼近广西,槽前西南气流进一步加大,冷温槽进一步南压,广西西部大部地区850 hPa与500 hPa温度差(T850-500)在30 ℃以上,西林一带T850-500高达33~35 ℃,本次过程的第一个对流云团此时在西林上空生成;随后高空槽继续东移进入广西,槽后有弱冷温槽为广西上空补充干冷空气,并使高空槽得以发展加深,为低层切变线和地面冷空气的南压提供了有利的环境条件,在广西北部触发多个对流单体;24日08:00,高空槽和冷温槽均移出广西,过程结束。

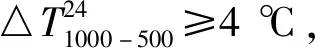

图2为广西“130323”过程的850 hPa风场、温度场及地面气压场。可以看出,2013年3月23日08:00,850 hPa广西受强盛的西南气流控制,切变线位于广西以北,南北气流的相互抵制使大量的水汽、热力在广西上空积聚,广西西部地区形成一条西北—东南向的暖舌,地面暖低压也得到发展。23日14:00,广西西北部右江河谷地区地面气温高达31~33 ℃,配合中层干冷空气侵入,该地区大气处于强烈不稳定层结状态。从区域自动站风场(图略)可见,2013年3月23日13:00开始,广西西北地区形成一条地面辐合线,并不断向东南方向移动,这是本次暖区冰雹发生的重要触发机制。23日20:00,850 hPa切变线和地面锋面南压进入广西北部,冷空气侵入造成的强迫抬升触发对流,前期西南急流在广西积蓄的大量不稳定能量得以释放,冰雹天气发生在高空槽前、低层切变线及地面锋线附近的动力抬升区域,随高空槽和锋区移动而移动。

图1 2013年3月23日08:00(a),14:00(b),20:00(c),24日02:00(d)广西“130323”过程500 hPa位势高度场(实线,单位:gpm)和温度场(虚线,单位:℃)Fig.1 The geopotential height field (solid line, Unit: gpm) and temperature field (dashed line, Unit: ℃) on 500 hPa at 08:00 BST (a), 14:00 BST (b), 20:00 BST (c) on 23 and 02:00 BST on 24 (d) March 2013

图2 2013年3月23日08:00(a),14:00(b),20:00(c),24日02:00(d)广西“130323”过程850 hPa风场(风矢量,单位:m·s-1)、温度场(虚线,单位:℃)和地面气压场(实线,单位:hPa)Fig.2 The horizontal wind barbs (vectors, Unit: m·s-1), temperature field (dashed line, Unit: ℃) on 850 hPa and sea level pressure field (solid line, Unit: hPa) at 08:00 BST (a), 14:00 BST (b), 20:00 BST (c) on 23 and 02:00 BST on 24 (d) March 2013

综上所述,冷空气影响类冰雹天气是由高空槽、低空切变线和地面锋面相互配合,在一定的垂直风切变和热力条件下触发;暖区类冰雹则是在高空冷槽和低层暖脊相互叠加的强烈不稳定区域内,由单一暖气团内的边界层辐合线等中尺度扰动所触发。

3 关键物理量参数选取及冰雹预报指标确定

发生冰雹的环境背景除具备一般雷暴要求的层结不稳定、水汽条件和对流触发条件以外,还需具备形成冰雹的独特环境条件:强烈且持续的斜升气流、适当的0 ℃层和-20 ℃层高度以及中层有干冷空气的入侵。选取温度、高度、湿度及风4个基本的物理要素计算预报指标,一方面希望减少模式在处理计算各种对流指数过程中的计算误差,在预报准确率上有更好的保障;另一方面,也满足配料法应尽量使用相对独立的物理参数进行配料的要求[9,11]。利用筛选样本冰雹发生时刻前距离最近的一个整点时刻(02:00、08:00、14:00或20:00,简称“历史时刻”),及其前48 h、后12 h内的温度、高度、湿度及风场资料,结合预报经验分别计算反映不稳定能量条件、水汽条件、对流触发条件、垂直风切变条件以及0 ℃层和-20 ℃层高度的各项物理量参数值及其变化,通过统计分析,从中选取与冰雹天气发生相关性较大的物理量参数,找出其能满足大多数冰雹样本的数值作为该参数的预报临界值,依次确定各项条件的关键物理量参数(表1)及其临界阈值。

考虑关键物理量变化的预报指标较单一临界阈值作预报指标更为有效,且对于某一项条件,也并非某单一物理量参数能代表,通过多项物理量配合可以更好地反映。以Xab(a=1,2,…,5;b=1,2,…,5)表示各项预报指标,对于某一格点,假设i时刻有冰雹发生,则冰雹发生时(i时刻)及发生前6 h(i-1时刻)、发生后6 h(i+1时刻)各项指标的关键物理量参数的临界阈值及其物理意义如下:

(1)不稳定能量指标

X12、X13、X14表示冰雹天气发生前,对流层中低层有正温度平流,有利于对流层中低层不稳定层结的建立,为对流发生提供条件,而过程发生时,一般伴随冷空气南下,或由于冰雹下落过程中蒸发冷却导致中低层温度下降,且气温在短时间内呈持续下降趋势。

(2)水汽条件指标

X21:i或i-1时刻RH500≤50%、RH850≥70%或RH925≥70%。表示冰雹发生前,对流层中层有干空气侵入,增强了大气的位势不稳定,为对流发展储备充沛对流有效位能[35],且低层有湿区提供形成冰雹所必须的水汽。

(3)对流触发指标

X31:i-1时刻v500>0 m·s-1、i时刻v500>0 m·s-1;i-1时刻v850≥0 m·s-1、i时刻v850<0 m·s-1或i+1时刻v850<0 m·s-1;i-1时刻v1000≥0 m·s-1、i时刻v1000<0 m·s-1。表示中层为槽前偏南气流,低层有切变线南下,地面有冷空气南下共同作用触发对流。

表1 关键物理量参数及物理意义Tab.1 The key physical parameters and their physical meaning

X32:i时刻|v1000|≤2 m·s-1、UV850≥12 m·s-1或UV700≥12 m·s-1、v850或v700≥4 m·s-1且较i-1时刻大2 m·s-1以上。表示近地面层风速较小,一方面有利于对流层底层热力的积蓄,另一方面,近地面层风速小于2 m·s-1时,湍流发展最旺盛[36-37];同时低层有偏南风急流加强,为湍流发展提供热力和动力条件,该项为暖区对流触发因子。

X33:i-1时刻v500≥0 m·s-1、i时刻v500<0 m·s-1;i时刻UV850≥12 m·s-1或UV700≥12 m·s-1或v850、v700较i-1时刻大3 m·s-1以上;i-1时刻v1000≥0 m·s-1。表示高空转为前倾槽结构,低层有偏南风急流或偏南风显著加强,地面也维持偏南风,为暖区对流触发因子。

(4)垂直风切变指标

X41:i或i-1时刻UV1000≤4 m·s-1;UV500≥18 m·s-1且SHR500≥17 m·s-1,或14≤UV500<18 m·s-1、14≤SHR500<17 m·s-1且500 hPa与1000 hPa风的交角≥120°。表示中低空存在较强的深层垂直风切变,有利于对流风暴和中尺度对流系统的维持和加强。

(5)0 ℃层和-20 ℃层高度

X51:2—3月,3500≤H0≤4300 m,6500≤H-20≤7800 m;4—5月,4000≤H0≤4800 m,7000≤H-20≤8300 m;6—7月,4500≤H0≤5300 m,7500≤H-20≤8800 m。表示不同月份适宜冰雹发生的0 ℃层高度和-20 ℃层高度。对历史冰雹个例环境负温区研究发现,负温区随季节变化甚为明显,在预报中分季节的调整该高度有重要的消空作用,两层高度差在2.8~3.5 km之间为适宜冰雹发生的环境。负温区的厚度与冰雹大小之间存在反相关关系,历史样本中,同一个例20 mm以上大冰雹和特大冰雹站点的负温区厚度都基本比其余小冰雹的负温区厚度小,但由于大冰雹样本数较少,且该值随不同季节变化较大,没有统计出具体的负温区厚度值。

4 预报方法

利用数值预报资料逐格点计算某一时刻及前48 h、后12 h内关键物理量参数,与各项预报指标进行对比,在某一格点上,满足某一项预报指标时,Xab赋值为1;否则为0。对冷空气过程冰雹预报方程和暖区冰雹过程预报方程进行逐格点配料,以判断冰雹发生的潜势。

(1)冷空气过程冰雹预报方程

Yc=X11×X12(或X13或X14)×X21×

X31×X34(或X35)×X41×X51

(1)

(2)暖区冰雹过程预报方程

Yw=X11×X15×X21×X32(或X33)×

X34(或X35)×X41×X51

(2)

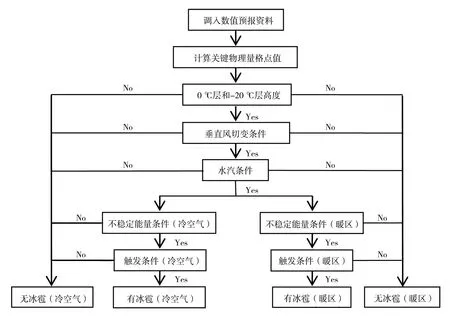

其中,Yc=1或Yw=1,则预报该网格点有冰雹;Yc=0且Yw=0,则预报该网格点无冰雹。冰雹客观预报流程见图3。

图3 冰雹客观预报流程图Fig.3 Objective forecast flowchart of hail

5 预报效果检验

根据WS报文和信息员上报信息,2017—2018年广西无大范围和区域性降雹过程,影响较大的局地性冰雹过程有3个,分别为“170330”、“180304”和“180319”过程,其中“180304”过程出现1站最大冰雹直径50 mm的特大冰雹。郑永光等[38]经业务实践提出,我国虽然已经布设完成了较为完备的气象观测网,但对于极端强对流天气如冰雹和大风天气,仍难以实现全面监测,因此灾害现场调查和气象信息员、互联网提供的相关信息等其他观测信息仍是现有监测网的必要补充。由此,在对逐站预报准确率检验时,冰雹实况除WS报文及信息员上报的信息以外,增加了源自中国天气网、各地政府信息网等可靠网站报道的相关冰雹信息。

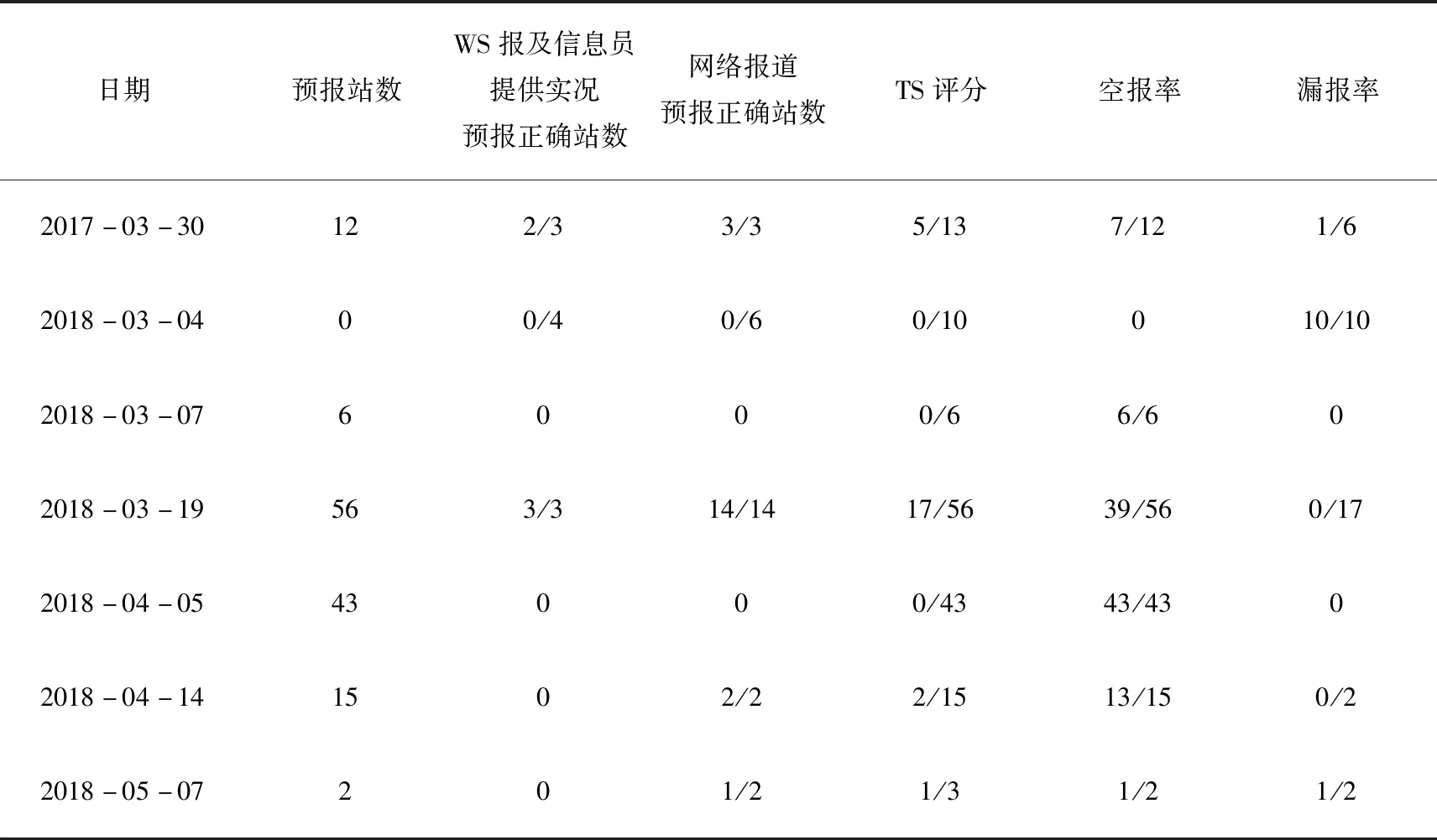

利用上述冰雹预报方程对2017、2018年2—6月时段逐日4个时次(02:00、08:00、14:00、20:00)进行冰雹试报,结果显示2017年预报效果很好,成功报出1个过程(“170330”过程),过程预报准确率为100%,空报率和漏报率均为0;2018年共报出5次冰雹过程,其中影响较大的“180319”冷空气过程成功报出,另外,报出了报文上没有,但有网络报道的2个过程(“180414”、“180507”),空报“180307”和“180405” 2个过程,漏报“180304”暖区过程,过程预报准确率为50%,空报率为33%,漏报率为17%。

参考美国SPC[39]和中国气象局强天气预报中心[12]对主观确定性预报产品的“点对面”检验方法,以某一点为中心,40 km为半径的圆面来判断该点是否出现冰雹天气,对2017、2018年2—6月广西90个站进行逐日4次逐站检验,表2列出检验结果,图4、图5分别为2017年3月30日、2018年3月19日冰雹预报结果与实况对比。可以看出,该预报方法的各项预报评分存在较大的年际差异,这是由于风雹类天气发生概率较低、局地性及突发性强,且不具备完善的观测资料,对评分结果有一定程度影响[12]。结合检验结果及过程环境背景可以看出,对于冷空气南下触发的过程,本预报方法较为敏感,TS评分较高,如“170330”广西西北部冰雹过程及“180319”广西西部冰雹过程中,WS报及网络报道的共23个冰雹站点有22个成功报出,仅1个漏报,同时空报率也较高,甚至完全空报了“180307”和“180405”2个过程,空报区域基本与雷暴大风天气落区对应;而对于暖区冰雹过程,由于其尺度小,机理复杂,同时数值模式对其要素特征及演变的反演能力较弱,应用该预报方程对暖区冰雹预报的误差仍较大,TS评分低,漏报严重,如出现“180304”广西东北部和广西西南部的局地特大冰雹过程漏报。另外,发现广西西北部地区的隆林、西林及乐业一带较易出现小范围的空报,可能与当地河谷地形有关,还需进一步探讨。

表2 2017、2018年2—6月广西90站冰雹预报检验结果Tab.2 The evaluation of forecasting test of hail for 90 meteorological stations in Guangxi from February to June in 2017 and 2018

图4 2017年3月30日14:00(a)、20:00(b)和31日02:00(c)、08:00(d)冰雹预报结果与实况对比(阴影区表示预报的冰雹落区,下同)Fig.4 Hail prediction and landing point at 14:00 BST (a), 20:00 BST (b) on 30 and 02:00 BST (c), 08:00 BST (d) on 31 March 2017(The shaded area indicated the forecasted landing point of hail, the same as below)

图5 2018年3月19日02:00(a)、08:00(b)、14:00(c)、20:00(d)冰雹预报结果与实况对比Fig.5 Hail prediction and landing point at 02:00 BST (a), 08:00 BST (b), 14:00 BST (c) and 20:00 BST (d) on 19 March 2018

6 结论与讨论

利用欧洲中心(ECMWF)0.125°×0.125°再分析资料,对2012—2016年广西9个冰雹个例的不稳定能量、水汽条件、对流触发条件和垂直风切变及0 ℃层和-20 ℃层高度分别归纳总结了广西冷空气影响冰雹过程及暖区冰雹过程的预报指标,应用预报指标动态调整的配料法,分别建立了冷空气影响冰雹过程和暖区冰雹过程的广西分类冰雹客观预报方程。

预报试验结果表明,该方法对广西冰雹天气有一定的预报能力,预报效果与发生冰雹的环境背景有密切关系,对于大范围冷空气南下触发的过程预报更准确,但也存在较大范围的空报,空报区域基本与雷暴大风天气落区对应;而对于暖区局地强对流天气过程则容易出现漏报,其原因一方面在于模式资料对于暖区局地过程的刻画能力不足,另一方面,历史暖区过程个例较少,还需不断增加新的个例对预报方程进行完善。

冰雹客观预报方法对目前业务中的主观临近预报是一个有效的补充,结合高时空分辨率数值预报产品输出的冰雹落区预报,有助于提高广西冰雹天气预报在时间和空间上的精细化程度,且该方法对于雷暴大风天气的预报也具有较好的指示意义。但由于该方法的预报准确率依赖于数值预报产品的准确性,因此仍需在日常应用中对数值预报产品进行预报效果检验,总结预报偏差规律,对预报方程进行较正。