女性主义视角下《简·爱》汉日译本的比较

2020-07-04刘凤斌

刘凤斌

1.《简·爱》與女性主义

在女性主义文学发展史中,有两部里程碑式的作品,分别是英国著名思想家玛丽·沃尔斯通克拉夫特(Mary Wollstonecraft)于 1792年出版的《女性的辩护》(A Vindication of Rights of Woman)与约翰·穆勒(John Stuart Mill)于1869年出版的《女性的屈从地位》(The Subjection of Women)。这两部作品的出版时间相隔八十年左右,正值英国女性主义文学的黄金时代。女性主义文学的兴盛与当时的社会发展状况密切相关。随着工业革命的迅速发展,整个英国由农业国向工业国过渡。大量女性被迫走出家庭,进入工厂劳动。在这个历史性的转变过程中,女性解放思想得到前所未有的发展,社会各领域中女性主义者辈出。尤其是在文学领域涌现出,诸如简·奥斯汀(Jane Austen)、夏洛蒂?勃朗特(Charlotte Bronte)、乔治?艾略特(George Eliot)等具有先进思想的女性主义作家。她们以自己的文学作品呼应时代变革,通过笔下的女性人物对传统价值观念及贤惠、恭顺、完全依附于男性的传统女性形象发起了挑战。

在这类文学作品中夏洛蒂?勃朗特的《简?爱》(Jane Eyre,1847)无疑是最具代表性的经典之作。它不仅在英国现实主义文学传统中占有重要地位,尤其是在20世纪60年代以后随着女性主义文学批评的兴起,更是被现代女性主义学者视作英国维多利亚时代女性人物塑造最为成功的小说作品之一(伊莱恩 2012)。《简·爱》自问世起,便在英国引起极大反响,报纸杂志纷纷刊载关于《简·爱》的书评。之后从英国传播到中国和日本,但当时只有极少数文化人有能力阅读原文。因此,《简·爱》在中国与日本的大众化传播过程中,翻译便成为必不可少的环节。

《简·爱》的中文全译本由李霁野在1933年完成,而日文全译本于1930年由远藤寿子完成并出版。在此之前,中国与日本都出现了《简?爱》的删节本。例如日本的国文学者水谷不倒于1896年7-11月在《文艺俱乐部》杂志连载了《简·爱》的删节版译文,并命名为《理想佳人》,但遗憾的是他只翻译到原作的第14章便中止了(岩上 2002)。又如中国著名翻译家伍光建翻译了《简·爱》的部分章节,将其命名为《孤女飘零记》,并于1935年9月以六卷本的形式出版。

1930年远藤寿子的日译本出版后,《简·爱》的日译本仍不断推陈出新。与日本文学翻译的持续发展相比,鉴于社会历史原因,20世纪后半期中国的外国文学译介活动整体上处于停滞状态。经过将近半世纪的等待,《简?爱》的全译本终于在1980年由著名翻译家祝庆英完成,该版本也是现行最受欢迎的《简?爱》译本之一。祝庆英是中国第一位完成《简?爱》中文全译本的女性翻译家,她在译者序中阐释了女主人公简?爱敢于反抗压迫、坚持独立意志的新型女性精神及其时代意义,体现了译者的女性主义意识和立场。在此之后,80年代末的吴钧燮译本、90年代初期的黄源深译本比较具有代表性。

2.实例分析

本文在收集整理了与《简?爱》相关的研究资料基础上,以中国的祝庆英、黄源深、吴钧燮译本与日本的阿部知二、小尾芙佐、河岛弘美译本为例,来研究女性主义翻译观视角下中日译者翻译策略的异同,并从社会文化角度分析了这些异同的产生原因。

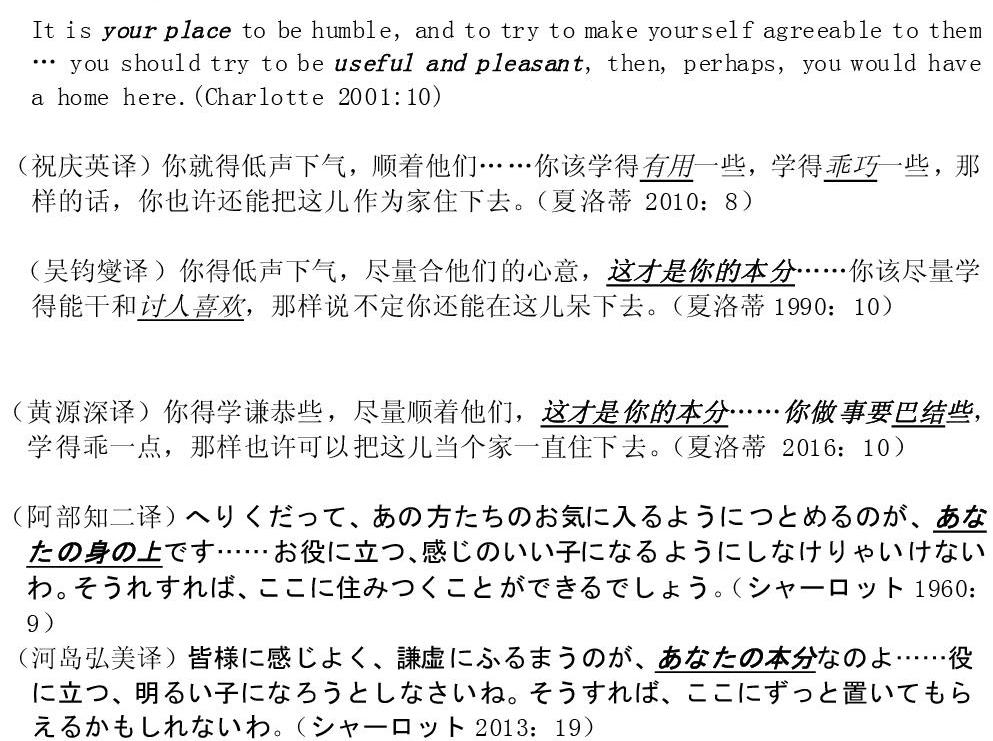

第二章中,女仆艾博特劝说小简?爱,对里德夫人和约翰的压迫学会逆来顺受,她说道:

祝庆英与阿部知二的译文与其他译文有着明显不同。二者故意规避了对简·爱自由独立的人物形象塑造有消极影响的词语,比如“your place”的翻译。黄源深、吴钧燮把“your place”都翻译成了 “本分”,河岛弘美的日文翻译也是“本分”,而阿部知二翻译成了“身の上”,祝庆英并没有翻译这个词。

在中国封建社会时代里,女性的身体与精神都受到严重的压迫与束缚。特别是影响中国社会最为深远的儒家礼教提出,女性的行为准则和道德规范为“三从四德”,即“三从”指妇女未嫁从父、出嫁从夫、夫死从子,“四德”指妇德、妇言、妇容、妇功。在封建统治势力的长久加持下,“三从四德”之说变得愈加权威化、普及化,深深烙印于中国民众的思想意识之中。随着时代的进步、社会的发展,束缚女性的种种老旧道德规范早已消失于文字表现上,取而代之的是男女平等的新型社会主流思想。不言自明之理,某种思想一旦烙印于人脑之中、扎根于文化之内,便很难剔除。所以祝庆英的翻译策略是选择不翻译“your place”一词,避开旧社会强加于女性身上的顺从标签,极力减少封建礼教烙印给新型女性人物塑造带来的消极影响。不仅如此,在例文后半部的翻译中,祝庆英也没有选择与吴钧燮、黄源深相同的“巴结”、“讨人喜欢”,而是翻译成了“有用”、“乖巧”。祝庆英之所以这样翻译显然是有意摒弃“巴结”“讨人喜欢”的贬义感情色彩,巧妙地利用了“有用”“乖巧”的中性感情色彩,以此规避女反抗者形象构建中的消极因素。

3.阿部知二的《简·爱》译文

阿部知二的译文中表现出对女性心理的极大关照。如引文所示,日本的河岛弘美把“your place”翻译成了“本分”,下面我们将分析日语中所谓女性“本分”的文化背景。

如1896年出版的《女性の本分》(《女性的本分》)一书,其作者是日本明治大正时代的著名教育家三轮田真佐子(1843-1927),书中她对于女性本分的论述依然遵循旧有的女性观,从女性严守母道、妻道、贞操等方面,把女性思想困于家庭之中,隔绝于社会之外。再如,1908年,下田次郎在翻译约翰·拉斯金(John Ruskin, 1819-1900)写的关于女性观和女性教育的论著《芝麻与百合》(Sesame and Lilies, 1865)时,同样把第二部分命名为<女性の本分>(<女性的本分>)。书中拉斯金的论点是,强调男女并无优劣之分,只是在社会中所承担的职责不同而已。现代女性主义评论家指出,拉斯金所描绘的女性实质上是指把压抑自我、放弃自我作为美德的女性,就像考文垂·帕特莫尔(Coventry Patmore,1823-1896)在长篇诗《家庭中的天使》(Angel in the House, 1854-1862)中所描述的那样。

通过以上两个例证,可见在社会文化层面上,“本分”一词在日语与汉语的文化语境中有一定的重合之处。日本亦把贤妻良母之道作为女性幸福的最高标准,这实质上都是旧社会试图将女性与社会分离,并使之正当化的一种性别歧视。所以,在日本文化中,“本分”一词同样映射出歧视女性的浓重历史阴影。

阿部知二在翻译时避开了承袭日本旧有女性观,即束缚女性于贤妻良母之道的“本分”一词。舍弃“本分”,而选择“境况”的翻译策略体现了阿部知二对简·爱不幸遭遇的同情,规避了女主人公的顺从形象,意图凸显新型女性反抗斗争的形象。

参考文献:

[1]夏洛蒂·勃朗特. 《简·爱》[M]. 吴钧燮,译. 北京:人民文学出版社,1990:3.

[2]夏洛蒂·勃朗特. 《简·爱》[M]. 祝庆英,译. 上海:上海译文出版社,2010:356

[3]夏洛蒂·勃朗特. 《简·爱》[M]. 黄源深,译. 南京:译林出版社,2016:3.

[4]ジョン·ラスキン.女子の本分[C]//水田珠枝.世界女性学基礎文献修正―明治大正編第4巻[M].下田次郎,訳.東京:ゆまに書房,2001.

[5]三輪田眞佐子. 女子の本分[M].東京:国光社,1896.

[6]シャーロット·ブロンテ. ジェイ·エア[M]. 阿部知二阿,訳. 東京:河出書房新社, 1960.

[7]シャーロット·ブロンテ. ジェイ?エア[M]. 小尾芙佐, 訳. 東京:光文社,2006.

[8]シャーロット·ブロンテ. ジェイ·エア[M]. 河島弘美,訳. 東京:岩波文庫, 2013.

[9]Bronte, Charlotte. Jane Eyre[M]. Richard J. Dunn. ed. 3rd ed. 2001:5.

[本文为 “辽宁省社会科学规划基金项目(多元文化视阙下的阿部知二翻译文学研究)”(项目批号:L17CWW001)的阶段性研究成果。]