新世纪以来我国教育收益率变化及其原因探析

2020-07-04高法文高兴民

高法文 高兴民

摘要:基于中国综合社会调查(CGSS)2003年至2015年的数据,分别用经典和拓展Mincer模型进行计算,发现2008年后我国的个人毛教育收益率以及净教育收益率都出现了比较明显的整体下降趋势,这一结果扩展了此前多位学者关于21世纪初我国教育收益率增长趋势减缓并出现轻微降低迹象的结论。教育收益率变化的原因可能包括我国市场化进程停滞、劳动力结构改变、高等教育扩招、政府对低收入者的惠民政策等。

关键词:教育收益率;Mincer模型;中国综合社会调查

一、引言

一个国家或地区的教育收益率与其经济市场化程度、教育政策、人才供给和需求、行业发展等因素密切相关。在我国,较多学者利用某一年的数据对不同群体的教育收益率进行研究,而对教育收益率的长期变化则研究得相对较少。究其原因,主要是我国可供进行教育收益率研究的大型调查开展得相对较晚,且相鄰两次调查的时间间隔通常达数年之久,不利于研究的开展。已有研究表明,20世纪80年代末及90年代我国的教育收益率持续显著上升,但21世纪前十年我国教育收益率并没有延续稳步上升的态势,而是在达到一个高点后增长势头减缓甚至有下降迹象。

我国教育收益率在21世纪前十年出现的增长转折态势和下降迹象是否会延续并更为明显?哪些原因导致了我国教育收益率在这一时期出现的变化?这些是本文所要研究的问题。

二、文献回顾

(一)我国教育收益率的变动特点

对于我国总体教育收益率长期变化的特征,可以综合多位学者的研究结论:20世纪90年代到21世纪最初的几年间呈现显著上升的趋势,但随后增长势头减缓,变得平稳甚至略有下降的迹象。李实等(2003)利用抽样调查数据对1990-1999年期间我国城镇的个人教育收益率的动态变化进行了经验估计,从中发现个人教育收益率是逐年上升的,而且同一年份中不同学历阶段的个人教育收益率是递增的。[1]丁小浩等(2012)使用国家统计局城镇住户调查数据,对2002、2004、2006、2008、2009年中国城镇居民的教育收益率及其变化趋势进行估算,研究结果表明,这些年份的教育收益率并没有延续20世纪90年代的快速增长态势,而是逐渐趋于平稳,并有轻微的下降迹象。[2]陈纯槿等(2013)利用1988-2007年中国家庭收入项目(CHIP)四次大规模抽样调查数据,基于扩展的Mincer收入方程,估计经济改革以后我国城镇居民教育收益率的变动趋势,发现1988-2002年期间我国城镇居民教育收益率呈现出随经济改革推进而快速上升的态势,其后的五年间逐渐趋于平稳。[3]邓峰等(2014)采用中国健康与营养调查1989-2009年追踪数据,使用多层线性交互分类模型估计了全国教育收益率的总体变化趋势,并通过引入宏观经济发展指标来考察教育收益率变化的影响因素,结果表明21世纪以来全国教育收益率并没有延续以往快速稳定增长的势头,中国市场转型过程中的制度变革和经济结构变化对教育收益率变动都有显著影响。[4]

(二)教育收益率变化的原因

梳理国内外学者关于教育收益率变化原因的研究,主要可分为两类:一是市场经济的发展程度,二是劳动力需求和供给的变化。

市场经济的发展对教育收益率变化的影响可以理解为在劳动力需求和供给等条件不变的情况下,由于经济市场化程度的提高或下降而导致教育收益率的变化。在经济市场化程度较低的情况下,劳动力资源的配置是低效率的,劳动报酬对人力资本高低的反映是不充分的。经济市场化程度提高时,市场的优胜劣汰机制会使劳动力资源的配置效率提高,人力资本较高(通常是受教育水平较高)的劳动者会流动到报酬更高的岗位上,不同教育水平的劳动者收入差距会加大,进而使劳动者的教育收益率提高。Elizabeth Brainerd(1998)对俄罗斯的研究、Robert S.Chase(1997)对捷克斯洛伐克的研究,以及李实等(2003)、赵力涛(2006)和丁小浩等(2012)对我国的研究都支持了这一观点。[5][6][7][8][9]

·教育管理·新世纪以来我国教育收益率变化及其原因探析

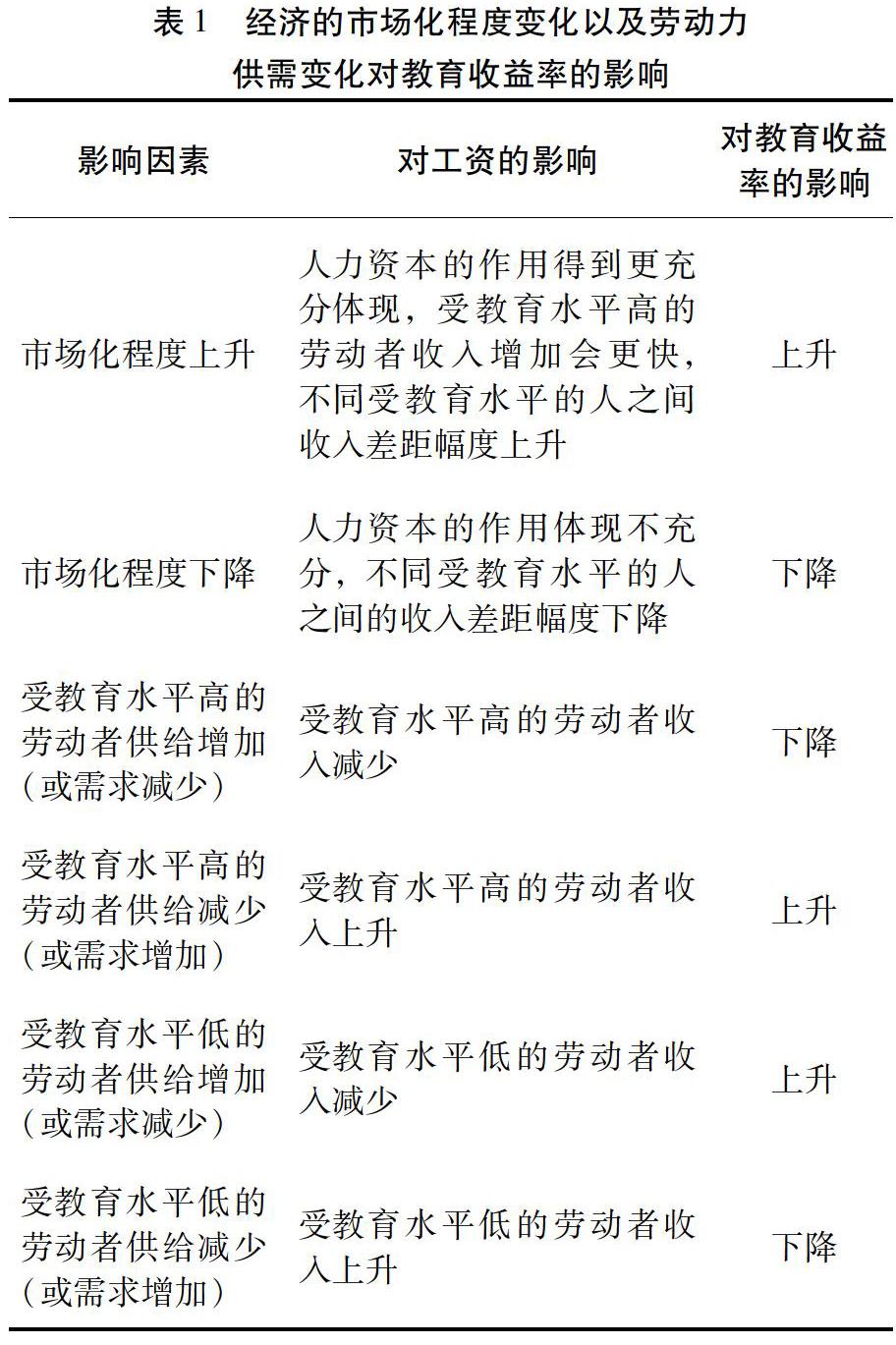

劳动力需求和供给的变化是通过影响不同受教育水平的劳动者的工资水平,进而影响到教育收益率的高低。假设经济的市场化程度不变,当劳动力市场上受教育水平高的劳动者供给增加(或需求减少),这会带来受教育水平高的劳动者收入水平下降,进而教育收益率降低;反之,当受教育水平高的劳动者供给减少(或需求增加),会使他们的收入上升从而使总体教育收益率提高。另一方面,当受教育水平低的劳动者供给增加(或者需求减少),会使这部分劳动者收入水平下降,从而使教育收益率上升;反之当受教育水平低的劳动者供给减少(或者需求增加),会使他们的收入上升从而使总体教育收益率水平降低。Goldin和Katz(2009)的研究发现20世纪70年代美国的教育收益率下降是因为大量大学毕业生涌入劳动力市场使得高学历劳动者相对供给超过了相对需求[10];而20世纪80年代美国的教育收益率急剧上升是因为市场对高学历劳动者相对需求增加同时其相对供给基本停滞。Kambayashi等(2008)对日本的研究[11]、Kim和Topel(1995)[12]、Choi和Jeong(2005)[13]对韩国的研究都表明教育收益率变化与不同受教育程度劳动者的供给和需求变化有关。

市场化程度变化以及劳动力供给和需求变化对教育收益率的影响汇总如表1,各因素在影响教育收益率变化时都以其他因素不变为前提。

三、数据和模型

(一)数据的选用

从现有研究来看,我国学术界研究教育收益率所用的数据来源主要有以下几个:一是中国健康与营养调查(CHNS)数据,这也是我国学者研究教育收益率时使用最多的,目前共计有1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009、2011、2014年等10年的数据已经公布。二是中国家庭收入调查(CHIP)数据,该数据库目前公布了1988、1995、2002、2007和2013年我国城镇和农村居民的收支信息。三是中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,以下简称CGSS)数据。四是中国国家统计局所发布的全国性数据库。

本文选择CGSS数据进行研究。该调查项目由中国人民大学中国调查与数据中心负责执行,是全国性、综合性、连续性学术调查项目。该项目自2003年起,遵照国际标准,每年对我国大陆各省、自治区、直辖市的共计一万多个家庭开展调查。目前,共有2003、2005、2006、2008、2010、2011、2012、2013、2015等共计9年的数据对外公布。

本文选取CGSS数据的原因如下:一是上世纪八九十年代我国教育收益率整体显著上升的结论已经得到学术界普遍认可,因此这一时期的教育收益率变化特点可直接参照其他学者的研究结论;二是多位学者发现进入新世纪后我国教育收益率没有继续延续原来的上升趋势,其变化特点不甚明朗,需要继续加以研究,而CGSS数据年份正是从新世纪初开始的,适合进行此类研究;第三,也是最重要的原因,到目前为止CGSS是几个数据项目中包含本世纪数据年份最多、同时也是年份密度最大的。CHNS在本世纪有6年的数据公布,CHIP则只公布了3年的数据,而CGSS则公布了9年的数据。在2003-2015年间,CGSS除了2004、2007、2009、2014四年外,其余所有年份均有数据,这有利于更为细致地研究新世纪教育收益率的变化特点,并据此探究与之相关的我国社会、经济、教育等领域的深刻变化。

(二)数据的基本情况及处理方法

CGSS2003~2015年间共计有9个年份、83991个被调查者的数据,地域上涵盖我国所有省、自治区、直辖市。根据本文需要,主要选取了被调查者的出生年份、年收入、最高教育程度及完成情况、性别、户口、省份、工作单位类型等指标。为了有效地对各年份的教育收益率进行计算,按照如下方法对初始数据进行了处理。

一是剔除了尚在读书阶段不能取得收入的被访者,同时考虑到我国普遍实行60岁退休制度,也剔除了各调查年份中年龄大于60岁的被访者样本。二是按照“小学=6年,初中=9年,高中(含普通高中、职业高中、中专、技校)=12年,成人大专=14年,全日制大专=15年,成人本科=15年,全日制本科=16年,研究生及以上=19年”来对受教育年限赋值,对于某个阶段中途辍学的被访者,则按照该教育阶段年数的一半加上之前各教育阶段的年数之和进行赋值。三是按照“工作年限=年龄-受教育年限-入学年龄”的公式来计算工作年限,入学年龄按照我国普遍情况以7岁来计算。四是将户口分为农业户口(包含居民户口中原来是农业户口的被访者)以及非农业户口(包含城镇户口、地级市城区户口、居民户口中原来是非农业户口的被访者)。五是将被访者所在省份按照我国常见的划分标准分为东部(北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、福建、广东、广西、海南)、中部(内蒙古、山西、黑龙江、吉林、江西、安徽、湖南、湖北、河南)、西部(重庆、四川、云南、贵州、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏)。六是将单位类型按照党政机关、事业单位、国有企业、集体企业、合资企业、私营企业、外资企业、其他(没有明确何种单位类型)分为八大类。数据处理后共有53276个被访者数据,具体情况见表2。

需要說明的是,9个年份的数据样本中,最早一年2003年的非农户口人数比例超过了90%,与其他任何年份都有显著不同,这很可能会导致其教育收益率的分析结果与其他年份的可比性变差。为此,在下文中将主要对2003年之后8个年份的结果进行比较分析。

(三)模型的选择

早在上世纪50年代后期,国外就已开始了对教育收益率的估算研究。此后TWSchultz(1961)和Becker(1964)在这方面做出了重要贡献。详细阐述法(The Elaborate Method)、收入函数法(The Earnings Function Method)、净现值法(The Cost-Return Method)、捷径法(The Short-Cut Method)等多种研究教育收益率的方法陆续出现。其中Mincer(1974)根据人力资本理论推导出的研究收入决定的模型(即收入函数法),逐渐成为学术界最主要的教育收益率研究方法,并在此基础上衍生出许多方法。[14]这一模型的被解释变量通常为工资或者工资的对数,解释变量通常为教育和工作经验[15],基本形式可表示为:

LnW=C+α1edu+α2exp+α3exp2+u(1)

该模型也被称为研究教育收益率的经典Mincer模型,其中W为个人工资,edu为受教育年限,exp为工作经验,通常用工作年限表示,u为随机扰动项。在这个模型中,α1系数的含义为教育年限每增加一年,工资提升的比率,也是我们重点要研究的教育收益率。

在经典Mincer模型逐渐成为最主要的教育收益率研究方法之后,许多学者在研究过程中对其进行了拓展,在教育年限(或教育阶段)、工作年限两个主要变量之外,根据研究需要增加了性别、区域、工作单位类型、婚姻状况、家庭阶层、父母受教育情况等不同的变量,这些方法可统称为拓展Mincer模型,可表达为:

LnW=C+α1edu+α2exp+α3exp2+βZ+u(2)

其中Z代表教育和工作年限之外的各种变量,β为其系数。

根据本文的研究需要以及数据的特点,将先使用经典Mincer模型计算我国的毛教育收益率,再使用拓展Mincer模型,加入各种控制变量后计算我国净教育收益率,并结合两者进行分析。本文所使用的计量方法为OLS回归法。

四、结果和解释

(一)毛教育收益率和净教育收益率的计算结果

本文首先根据各年份数据中的被访者年收入、受教育年限、工作年限等变量,基于经典Mincer模型,用OLS方法计算了毛教育收益率。回归结果见表3。

由于教育收益率会受到许多因素的影响,为了得到尽可能准确的教育收益率,还必须对教育年限、工作年限之外的各种变量进行控制,从而得到净教育收益率。本文根据CGSS的调查数据共引入了四类控制变量:性别、户口、区域、单位类型,这四类变量中分别将男性、农业户口、东部地区、私营企业作为基组。回归结果见表4。

图1为回归结果折线图。根据计算结果,我国个人毛教育收益率①从2003年的13.7%上升到2005年的17.0%,2006年略有下降,此后上升到2008年的17.7%,这也是研究数据中所有年份的最高值,从2010年开始连续4年下降,2013年降至所有年份中的最低点11.8%,2015年小幅上升到12.0%。

净教育收益率的变化除了2003年的相对大小显著不同(如前文所述,2003年的净收益率的异常情况可能与其非农户口比例明显比其他年份偏高有关),其他年份的变化大致与毛教育收益率变化相同,即2006年比2005年下降,然后到2008年上升到较高点8.0%,此后4年整体呈现明显的下降趋势,2013年降至最低点5.6%,2015年则出现较为明显的反弹,达到7.2%。

(二)对教育收益率变化的分析

从前文的结果可判断2008年是我国教育收益率增长比较明显的拐点,毛教育收益率在2008年之后几乎呈逐年下降趋势,但由于其估算过程中许多影响收入的变量没有加入,因此数值的误差相对较大,不宜直接用毛教育收益率来描述我国教育收益率的变动特点。净教育收益率的估算过程中已将多个影响收入的变量作为控制变量加入,数值准确度明显提高。数值显示2008年之后净教育收益率变化仍然有波动,并非逐年严格递减。从平均水平来看,2005、2006、2008三年的净教育收益率均值为7.5%,而2010、2011、2012、2013、2015五年的净教育收益率均值降为6.7%。此前,何亦明(2009)、丁小浩(2012)、陈纯槿(2013)、邓峰(2014)等学者认为进入新世纪后我国教育收益率出现了增长减缓甚至轻微下降的迹象,本文中2003~2008年的净教育收益率变化是符合我国教育收益率增长停滞的论断的,但不同的是本文结果显示2008年后我国教育收益率不只是增长势头减缓,实际上已经出现较为明显的总体下降趋势。当然,其他学者使用的数据普遍是2010年之前的,而本文的数据延伸到了2010年之后的几年,因此本文结论实际上与其他学者的结论并不矛盾,而是将其拓展了,也正好回答了部分学者在其研究中对于本世纪前十年中后期我国教育收益率增长出现停滞后将会如何进一步变化的疑问。值得注意的是,2015年净教育收益率出现的反弹是比较明显的,这是新的持续增长的开始,还是前期下降后的波动,有待获得数据后进一步研究。

教育收益率的变动会对社会带来深远的影响,最直接的就是个体教育投入的积极性。对潜在的受教育群体而言,教育收益率增长出现拐点会抑制其对教育的投入。本文研究的是我国教育收益率的总体情况,实际上,不同群体的教育收益率还有比较大的差距。对于教育收益率较低的群体,如果再出现教育收益率下降,会抑制其接受教育的积极性。2010年后的几年,我国农村地区出现“新读书无用论”,进而蔓延到全社会,其重要原因是相当一部分年青人在接受高等教育后找不到合适的工作,收入偏低,与他们预期收入悬殊。这一现象的出现与我国教育收益率的变动特点相契合,应当引起重视与反思。

五、我国教育收益率增长趋势出现变化的原因探讨

导致教育收益率变化的原因往往是复杂的、多方面的。按照本文第二部分梳理的框架,结合我国新世纪的发展现状,可以从市场化程度、不同学历的劳动力供需结构及其收入变化等角度来探讨我国教育收益率出现变化的原因。

一是我国的市场化指数在21世纪前十年中期开始不再持续快速提高。按照曾学文等(2010)的研究结果,我国市场化指数从1978年的1508持续上升到2005年的76.03,但2005至2008年我国市场化指数增长已近乎停滞。[16]遗憾的是,这一研究未给出2008年后我国的市场经济指数变化。

王小鲁、樊纲等人对我国市场化指数开展了持续研究。本文根据王小鲁、樊纲等人的研究成果汇总了我国32个省、直辖市、自治区2004-2016年的市场化指数(以10分为满分)。[17]通过计算平均数,可以发现2004年至2007年我国各省平均市场化指数仍然持续增长,但2008年出现了大幅下降,此后直到2011年我国各省平均市场化指数几乎都在一条水平线上,2012年开始缓慢增长,但直到2016年也没有再恢复到2007年的水平。相关数据及变化详见图2。

关于我国市场化指数的不同研究中,计算指标不完全相同,方法也不一致,其数值不宜直接进行大小比较。但是,结合在各自研究时间范围内的变化趋势,我们仍然可以推断我国市场化指数的总体变化特点:在经历了改革开放到21世纪前十年中期的持续快速增长后,我国市场化指数出现了增长停滞甚至明显下降的情况。这种变化与我国教育收益率的变化有相似之处,可以认为在新世纪前十年中期开始,我国经济的市场化进程已经不能为教育收益率的增长提供动力。

二是我国劳动力结构在新世纪前十年中后期出现重大变化使低学历人员供不应求,有利于其收入提高。根据蔡昉(2011)的研究,2004-2011年我国劳动力人口的增量逐年减少13.6%。此外,我国以城镇常住人口统计的城镇化率已由2000年的36.22%上升到2008年的46.99%,短短八年间上升超过10个百分点,而在2011年首次突破50%,达到51.27%,城镇人口第一次超过农村人口,这意味着农村剩余人口数量已经大幅减少。[18]这一时期,我国劳动力供需结构发生了重大变化,人口红利对我国经济增长所带来的促进作用越来越小,与之相对的是“民工荒”现象越来越严重,倒逼众多企业提高对低学历员工的薪酬水平,进而带动近十几年来我国低学历人员薪酬水平的较快上升。高兴民等(2019)的分析发现劳动力供需结构的变化以及低学历人员薪酬的较快上升是这一时期我国教育收益率增长停滞甚至下降的重要原因之一。[19]

三是新世纪前十年高校持续大规模扩招带来的高学历人员相对供给过剩,抑制高学历人员收入增长。方长春(2019)的研究表明,在成熟的市场经济环境下,持续的教育扩张可能导致教育收益率的下降。[20]据中国教育在线提供的数据,1999年起我国高校进入了快速扩招时期,当年我国高校招生人数从1998年的108万人剧增到了160万人,增长率高达48.15%。仅仅6年之后的2005年,我國高校招生人数便突破500万人。2006年开始高校招生增速回落到10%以内,但每年都是正增长,并且从2009年开始招生数达到了600万以上。从毕业生人数看,2001-2005我国高校毕业生总数超过此前十年的总和,达1089万人,而2006-2010年这一数字则达到2709万,2011-2015年达到3442万。高校的大幅扩招使我国接受高等教育人数大幅增加,并且造成持续多年的“大学生就业难”现象。在需求增速相对稳定的情况下,高校毕业生相对供给过剩抑制了其薪酬的增长速度,并还在一定程度上挤压了人才市场对于普通高中、职业高中等层次的人才需求,这同样是造成新世纪前十年中期之后我国教育收益率变化的重要原因之一。

四是政府的惠民政策有利于低学历者提高收入。罗楚亮等(2016)的研究表明,2007年至2013年期间,中国政府加强了收入分配和社会保障的相关政策力度,对于低收入人群的收入增长都会有显著作用。[21]这一时期我国城镇居民和农村居民人均收入实际年均增长率分别为8.5%和11.4%,农村居民收入的增长速度显著高于城镇居民。根据我国民政部的社会服务发展统计公报数据,从2007年到2013年期间,我国城镇居民低保标准从每月182元提高到了373元,月均保障水平也从103元增加到了264元,分别增长了一倍以上;农村居民低保标准从每月70元上升到203元,人均补差从38.8元增加到116元,均提高了将近2倍。此外,2008年我国新劳动法颁布实施后,各地不断上调最低工资标准,有效促进了低收入人群的收入增长。以深圳为例,2013年最低月收入标准为1600元(全市统一),比2008年(关内1000元,关外900元)上升了60%。由于我国农村居民、低收入人群、低学历人群之间有很高的相关性,因此促进低收入人群、农村居民提高收入的政策在很大程度上也有利于低学历者提高收入。

六、结论与展望

本文基于CGSS2003年至2015年的数据,分别用经典和拓展Mincer模型进行计算,发现2008年到2013年期间我国的个人毛教育收益率以及净教育收益率都出现了比较明显的整体下降趋势,这一结果扩展了此前多位学者关于新世纪初我国教育收益率增长趋势减缓并出现轻微降低迹象的结论。进一步的分析表明,教育收益率变化的原因可能包括我国市场化程度停滞、劳动力结构改变、高等教育扩招、政府对低收入者的惠民政策,这几个因素使低学历者的收入比高学历者以更快的速度提升,进而使教育收益率下降。2015年我国教育收益率特别是净教育收益率又开始出现反弹的特征,可能与我国社会和经濟进入“新常态”有关。但这一特征是我国教育收益率新增长的开始,还是前期下降后的波动,仍有待进一步的研究。

注释:

①由于Mincer模型的等号左侧对工资取了以e为低的自然对数,为了便于解读,通常需要将变量的回归系数转化为百分比,意为变量增加1,工资水平上涨的百分比。假设系数为α,则工资上涨的百分比为(eα-1)*100%。当α的值比较小时,可以用α*100%近似代替(eα-1)*100%。

参考文献:

[1][8]李实,丁赛.中国城镇教育收益率的长期变动趋势[J].中国社会科学,2003(6):58-72.

[2][9]丁小浩,余秋梅,于洪霞.本世纪以来中国城镇居民教育收益率及其变化研究[J].教育发展研究,2012(11):1-6.

[3]陈纯槿,胡咏梅.中国城镇居民教育收益率的变动趋势[J].北京师范大学学报(社会科学版),2013(5):54-68.

[4]邓峰,丁小浩.中国教育收益率的长期变动趋势分析[J].统计研究,2013(7):39-47.

[5]Elizabeth Brainerd.Winners and Losers in Russia's Economic Transition[J].The American Economic Review,1998,88(5):1094-1116.

[6]Robert S.Chase.Markets for Communist Human Capital:Returns to Education and Experience in the Czech Republic and Slovakia[R].Economic Growth Center(EGC),Working Paper,NO.770,1997.

[7]赵力涛.中国农村的教育收益率研究[J].中国社会科学,2006(3):98-109.

[10]Goldin,C.D.,&Katz,L.F.(2009).The Race Between Education and Technology.Cambridge:Harvard University Press,287-323.

[11]Kambayashi,R.,Kawaguchi,D.,& Yokoyama,I.(2008).Wage Distribution in Japan,1989-2003.Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne Déconomique,41(4),1329-1350.

[12]Kim,D.I.,& Topel,R.H.(1995).Labor Markets and Economic Growth:Lessons from Koreas Industrialization,1970-1990.In Freeman,R.B.,& Katz,L.F.(Eds.),Differences and Changes in Wage Structures(Pp.227-264).Chicago:University of Chicago Press.

[13][15]Choi,K.S.,& Jeong,J.(2005).Technological Change and Wage Premium in a Small Open Economy:The Case of Korea.Applied Economics,37(1),119-131.

[14]Mincer,Jacob.Schooling,Experience and Earning(NBER),1974.

[16]曾学文,施启发,赵少钦,董晓宇.中国市场化指数的测度:1978-2008[J].中国延安干部学院学报,2010(4):47-51.

[17]王小鲁,樊纲,余静文.中国分省份市场化指数报告(2016)[M].北京:社会科学文献出版社,2017:2-6.

[18]蔡昉.超越人口红利[M].北京:社会科学文献出版社,2011:73,143.

[19]高兴民,高法文.我国教育收益率城乡户籍差异变化研究[J].统计与决策,2019(7):97-100.

[20]方长春.教育扩张是否影响了教育收益率——基于中国城镇数据的HLM分析[J].教育研究,2019(1):111-121.

[21]罗楚亮,李实,Terry Sicular,岳希明.2007-2013年期间的收入增长和收入差距[R].中国收入分配研究院,2016:48.

(责任编辑刘第红)

收稿日期:2020-03-25

作者简介:高法文,深圳大学经济学院博士研究生,深圳职业技术学院经济学院讲师;高兴民,深圳大学经济学院教授、博士生导师。(深圳/518055)

本文系深圳市教育科学“十三五”规划课题“深圳中高职课程衔接的路径优化及演进趋势分析”(ybfz16023)的成果之一。