基于高频词的高校思想政治教育研究热点探析

2020-07-04薛彬

薛 彬

(北京交通大学 海滨学院,河北 沧州 061199)

“互联网+”的兴起,改变了传统的教学模式,发展了新的教育形态。高校思想政治教育作为教育领域的一个重要分支,也受到了深远影响。关于“互联网+”背景下我国高校思政教育的研究现状,不同学者从不同视角给出了不同解释,如孙铭涛等基于科学知识图谱的方法对高校网络舆情管理研究进行了计量分析与评价,[1]胡恒钊探讨了高校网络思想政治教育方法的发展趋势等。[2]以上研究反映了高校思政教育的研究现状,但普遍存在文献数量少、主题内容局限等问题。基于此,本研究采用社会网络分析的方法,从宏观角度分析并梳理“互联网+”背景下,我国高校思政教育的研究热点,以期为相关理论研究提供借鉴。

一、研究设计

(一)数据来源

研究需分析的文献全部来自于中国知网CNKI。检索过程:在CNKI的期刊库中输入专业检索式SU=(‘思想政治教育’+‘思政教育’)*(‘互联网’+‘网络’)*(‘高校’+‘大学’)(注:专业检索式中,“SU”代表“主题”,“+”表示“或”,“*”表示“且”),将来源类别选定为“核心期刊”和“CSSCI”,起止时间不限,采用2019年10月16日的检索结果,得到文献共计926篇,剔除会议通知、学校简介、论点摘编、人物介绍、期刊目次等内容,筛选出913篇文献用于分析。

(二)研究方法

研究利用社会网络分析法生成关键词共现网络图谱,通过对文献网络中各种关键词的关系进行量化表征,来揭示关系的结构,并解释学科领域的研究现状,从而客观描绘“互联网+”背景下我国高校思政教育的研究热点。

(三)研究工具

研究采用的工具包括书目共现分析软件Bicomb 2.0和社会网络分析软件Ucinet 6.0。

Bicomb是基础的数据挖掘工具,可以协助分析CNKI文献,根据生成的数据记录导出Excel文件或TXT文件,以便被其他程序做进一步处理;Ucinet是流行度高、易于上手的社会网络分析工具,具有很强的矩阵分析功能。

(四)研究过程

研究的总体步骤包括:第一步,利用Bicomb 2.0对选取的913篇文献按照关键词进行统计,并针对“同义不同名”的关键词进行数据清洗和规范化处理(例如将“中国科大”统一规范为“中国科学技术大学”,将与主题无关的“冯刚”删除等),提取得到符合要求的高频关键词;第二步,利用Bicomb软件对提取的高频关键词进行共现分析,生成TXT格式的共现矩阵,并由Ucinet 6.0将共现矩阵可视化,呈现高频关键词共现网络图谱,通过分析网络中心性及凝聚子群,得到“互联网+”背景下我国高校思政教育的研究热点。

二、研究结果

(一)高频关键词的确定

研究提取的高频关键词可以在一定程度上反映“互联网+”背景下我国高校思政教育的研究热点。本研究中,利用Bicomb软件对913篇文献中的关键词进行数据清洗之后,得到308个核心关键词,出现频次累计3417次。将出现频次设置为10次以上(含10次),并剔除检索词“思政教育”、“互联网”、“网络”、“高校”等后,可提取出56个热点关键词(如表1所示),出现频次累积百分比为45.83%,超过知识图谱中规定的27%[3],符合分析标准。

表1 高频关键词(部分)

由表1可知,在提取的高频关键词中,“大学生”、“媒体”、“对策”、“创新”、“文化”、“思想政治”等关键词的出现频次较高,说明这些词有成为热点主题的潜力。

(二)关键词社会网络的构建

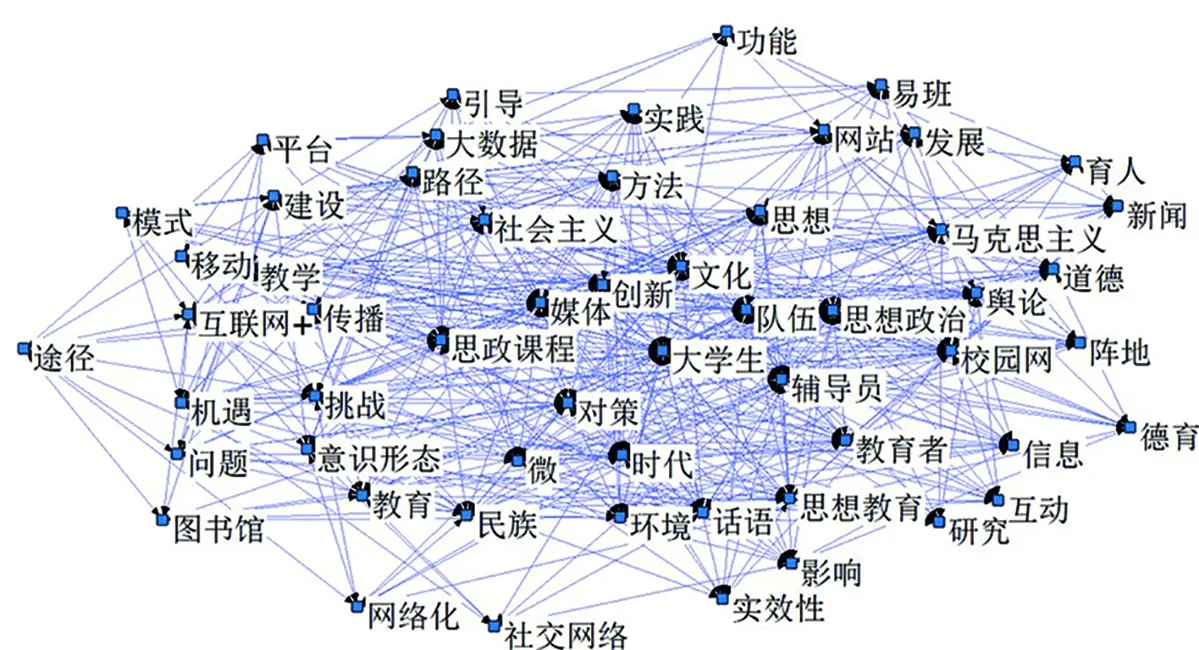

在研究中,不仅要分析关键词的出现频次,还需了解关键词的共现关系。通常,关键词在同篇文献中两两出现的频次越多,说明这两个关键词所代表的主题关系越密切[4]。由Bicomb 2.0软件生成高频关键词共现矩阵,以TXT格式文件导入Ucinet 6.0后,通过Netdraw功能绘制出如图1所示的平均密度为0.6974的高频关键词共现网络图谱。

图1 高频关键词共现网络图谱

图1所示的网络图谱共包含56个节点,各节点分别代表1个高频关键词。节点间存在相互关联的连线,说明关键词间存在共现关系。网络的疏密体现着热点主题的分散与集中趋势。处于网络核心位置的“大学生”、“思政课程”、“媒体”、“创新”、“文化”、“队伍”、“思想政治”、“辅导员”等节点周围存在较为密集的连线,指向“微”、“时代”、“教育者”、“社会主义”、“舆论”等高频关键词,而在网络的外围也存在“途径”、“模式”、“平台”、“社交网络”等零散的关键词形成的相互连线。可见,“互联网+”背景下我国高校思政教育的研究存在较为核心的热点问题,同时涉及的研究主题也比较丰富。

(三)网络中心性分析与热点主题的初步确立

在社会网络分析中,通常通过研究节点的“中心性”来探讨该节点在社会网络中所拥有的“权力”。常用的指数包括度数中心度、接近中心度和中间中心度。其中,度数中心度测量的是一个节点与其他节点建立直接关联的能力;接近中心度通过描述一个节点与其他节点间的“距离”,来确定其传递信息的能力;中间中心度则刻画了一个节点在其他“点对”中间充当“中介”作用的能力[5]。本研究中的度数中心度反映某个关键词与其它词是否共同出现在某篇文献中;接近中心度衡量网络中某个关键词与其它关键词共现的机率大小;中间中心度则是测量网络中某个关键词影响其它关键词共同出现在一篇期刊论文中能力大小的指标[6]。

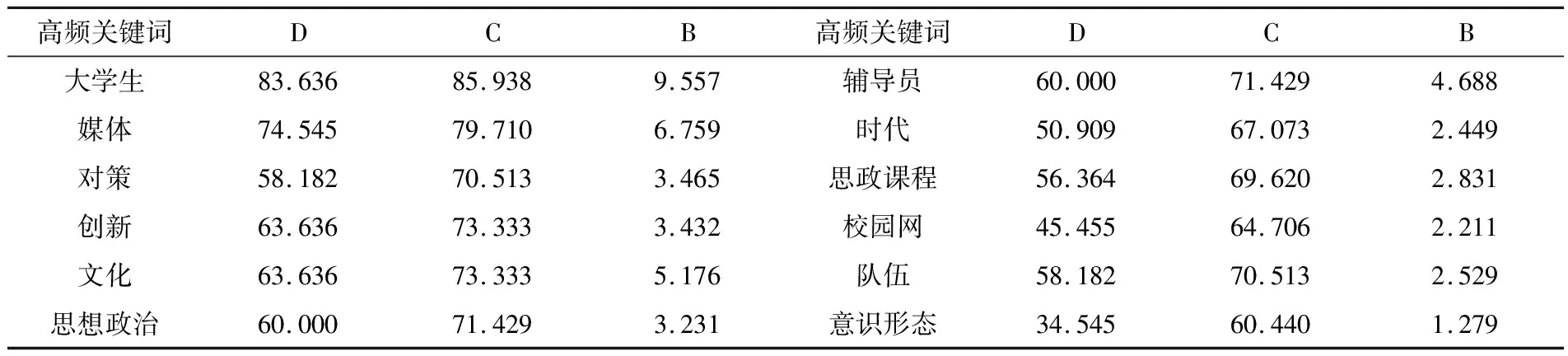

在Ucinet 6.0中通过Network→Centrality→Multiple Measures可得到各节点的中心度数值。其中,度数中心度、接近中心度、中间中心度的平均值分别为:33.182、60.368、1.252。三种中心度数值均高于平均值的高频关键词共12个,如表2所示(度数中心度用D表示,接近中心度用C表示,中间中心度用B表示)。

表2 高频关键词中心度测量结果(部分)

表2的高频关键词中,“大学生”、“媒体”的三种节点中心度都远高于其他关键词,处于网络的绝对核心位置;“创新”、“文化”、“辅导员”的三种节点中心度虽不及“大学生”和“媒体”,但也位列前1/2,处于网络的次核心位置;“思想政治”的度数中心度和接近中心度高,但中间中心度略低,说明该关键词在网络中拥有较大的“权力”且经常与其他关键词共同出现在一篇论文中,但对于其他关键词共现的影响力不足;“对策”的度数中心度和接近中心度较低,但中间中心度较高,说明该关键词不一定是热点,但在其他关键词共现中起到了“中介”的作用。由此可初步判定“大学生”、“媒体”、“创新”、“文化”、“辅导员”指代了“互联网+”背景下我国高校思政教育研究的热点主题。

(四)凝聚子群分析与热点主题的确证

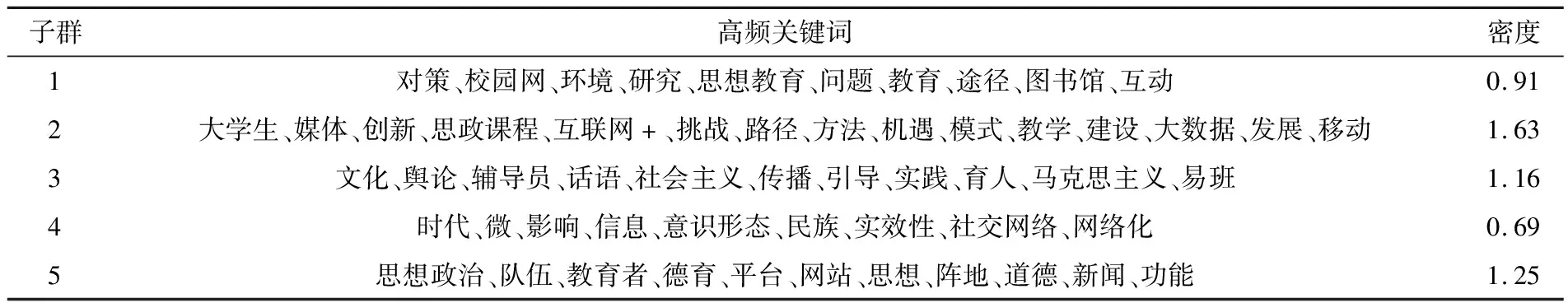

社会网络中的凝聚子群通常用来描述一个网络的结构。本研究的凝聚子群是指网络中相互间关联度较强,同时出现在某些文献的关键词构成的集合。Factions派系算法用于划分凝聚子群,因此可在Ucinet 6.0中沿着Network→Subgroups→Factions这条路径对共现矩阵进行派系分析。由于在网络中心性部分,已经初步根据关键词划分出5个热点主题,这里在使用Factions派系算法时,需要指定派系数为5。由此,可得到最小规模为9的共计5个凝聚子群,如表3所示。

表3 高频关键词凝聚子群分析结果

表3所示的派系分析结果可以对由网络中心性分析初步得出的热点主题进行补充和完善。前文得出的五个关键词分属第2、3个子群,其中“大学生”、“媒体”、“创新”同属于子群2,且该子群的密度高于其他子群,说明子群2所指代的热点主题最为核心;“文化”、“辅导员”同属于子群3,且该子群的密度高于1,说明子群3所指代的热点主题处于次核心的位置。除此之外,表2中的其他高频关键词(除“大学生”、“媒体”、“创新”、“文化”、“辅导”)则分属于子群1、4、5,这三个子群所指代的主题也可被视为研究热点。由此,可初步确定“互联网+”背景下我国高校思政教育研究的热点主题包括:思政教育的问题对策与环境建设、思政教育的信息载体与课程建设、思政教育的信息传播与文化育人、思政教育主体的个性化与社会化、思政教育的德育功能与新闻阵地。

三、研究热点

(一)思政教育的问题对策与环境建设

“互联网+”创新了高校思政教育的内容和方式,同时也为思政教育带来了诸多挑战。研究者着重探讨了现实教育与网络教育的区别,其中最主要的是师生关系的转变。网络赋权使师生超越了“主体—客体”的关系而发展成为“主体—主体”的主体间性关系[7],这使得不少研究者将目光聚焦到这种思政教育新范式当中。在主体间性视域下,研究集中于教育理念、教学内容和教学方式的创新和重构[8]。除此之外,良好的环境对于提升思政教育水平大有裨益。研究者主要从图书馆及校园网建设两方面来进行探讨。图书馆建设方面,研究集中于如何依托“互联网+”的独特优势,来完善馆藏结构[9]、提升馆员素质等;校园网建设方面,研究集中于如何营造良好的校园网络文化、保障校园网络安全等。

(二)思政教育的信息载体与课程建设

“互联网+”促使媒体的位置由边缘走向中心,诸如全媒体、新媒体、自媒体等表述层出不穷,但其本质在于人与人之间的信息交流更为便捷。在这种背景下,媒体已然成为一种十分重要的教育平台。研究者多分析媒体为思政教育带来的利弊以及如何将媒体与思政教育进行有效融合。而在诸多媒体中,微信公众平台等“微”媒体的相关研究最为广泛。课程教学是高校思政教育的重要环节,思政理论课建设也是当前的一个研究热点。“互联网+”背景下,思政教育者的主体权威易被弱化、倡导的核心价值观易受冲击,面对此挑战,研究者多从教学设计的角度入手,尝试探讨如何利用网络及媒体,创设科学的师生互动模式,实现信息技术与高校思政课程的有机融合。

(三)思政教育的信息传播与文化育人

“互联网+”催生了新的话语交流方式,舆论生态和传播方式也发生了深刻变化,也为高校文化育人带来了新的机遇和挑战。机遇方面,研究者主要探讨了网络文化育人的特征及路径,如坚持马克思主义话语权、提升辅导员素质、借助“易班”平台建设网络思想文化阵地等;挑战方面,面对网络中的大量负面信息,网络舆情管理已成为重要的热点问题。其中,高校网络舆情的思想政治教育功能研究和舆情引导研究是领域内关注的热点问题,舆论领袖发现和管理研究则是核心问题。

(四)思政教育主体的个性化与社会化

“互联网+”背景下,“大学生”这一思政教育主体的个性特征和社会特征更加凸显,而高校思政教育的相关研究也紧密围绕这两点而展开。个性化方面,“网红”(或“意见领袖”)及少数民族学生是最受关注的群体。一方面,研究者看重“网红”对舆论的引领作用,着力探讨如何将辅导员培养成为具备“正能量”的意见领袖;另一方面,针对少数民族学生的特殊地位,研究者探讨如何通过课程改革等途径对其进行正确引导;社会化方面,研究者主要关注SNS等社交网络对高校思政教育所发挥的作用。目前,我国高校大学生已经自发形成各种网络社会小群体,而这些群体也已成为人们进行信息传播和交流的重要载体。研究集中于大学生在网络社群中的行为特征以及网络社群的实效性提升等方面。

(五)思政教育的德育功能与新闻阵地

德育工作素来是思政教育的重心,“互联网+”为立德树人带来了新思路和新路径。相关研究主要集中在网络德育的机遇和挑战、网络德育工作的推进策略等方面,如网络德育资源建设、网络德育平台建设、网络德育队伍建设以及网络德育管理体系建设[10]等。以网络为载体的新闻宣传媒体在高校思政教育工作中的功效越来越突出。相关研究主要集中在新闻传媒的特征及育人功能[11]、高校新闻网建设等。[12]

本研究采用社会网络分析法对“互联网+”背景下我国高校思政教育研究热点进行了梳理,从宏观层面说明了该研究的现状。可以预见的是,随着互联网技术的进一步发展,相关研究将实现数量扩大化、质量优质化、内容深度化和主题精细化。同时,由于时间和精力有限,本研究尚存在一些不足,第一,只分析了研究热点,未探讨研究趋势;第二,只运用了社会网络分析法,未利用其它研究方法进行验证,将在后续研究中加以解决。