当代青年内隐与外显利他行为的相互关系研究

2020-07-04吴弦

吴弦

(贵州民族大学 民族文化与认知科学学院,贵州贵阳 550025)

“利他行为”最早由法国社会心理学家COMTE首次提出,是从行为上来界定的,认为这是一种自愿选择且不期望回报的助人行为。BAR-TAL指出,利他行为一定是主体自身主动发生的,它的最终结果会让他人获益,并且个体在行为结束后不去刻意追求额外奖励[1]。

利他行为可以分为外显和内隐两大类。前者的表现是外在的,容易被他人直接观察到并予以评价;后者则是由个体内在的态度或者不能归因于以往某一确定经验所引起的。可以通过问卷或者情景检测的方式来测量外显利他行为。同伴评定法由CARLSON和MILLER等提出[2],原本是用来评定儿童的社会接受度的社会测量技术,让儿童分别对所列出的每个项目以Likert量表的形式,对名单中每个人的喜欢程度做出评定。完成排名后,将被测群体中每个成员所得分数转化为同伴排名的平均分,作为此群体中每个成员的社会地位的参考指标,该测量工具已经广泛应用于测量外显利他行为[3-4]。常建芳等[5]对儿童同伴地位的社会测量研究指出,同伴排名技术难以获得从班级之外得到的额外信息,并且难以区分“被拒绝的”和“被忽视的”学生,如此便对利他行为失去了可靠、真实的评分。

测量外显利他行为的另一个重要工具是自陈式问卷法,应用最广泛的是RUSHTON,PHILIPPE,ROLAND和CHRIS合作编制的《利他精神自陈量表》[6]和李艳芳编制的《大学生利他行为问卷》[7],采用宋琳婷等修订的《利他精神自陈量表》[8]测量外显利他行为比较合适,因为它的修订年份较近且信效度良好。

内隐利他行为倾向是相对于外显利他行为而提出的,这种对照的依据是王振其和程斌的内隐社会认知与外显社会认知的对比性研究[9]。这是指利他主义者在帮助他人时获得内部的、且自己不一定能意识到的自我奖赏。相对而言,内隐利他是无意识的,只能用间接的方法测量。

内隐联结测验IAT由GREENWALD,MCGHEE和SCHWARTZ提出[10],是国内外在近些年运用比较多的内隐社会认知领域的研究范式,也是极具影响力的经典范式。IAT的神经生理学是基于神经网络之上的,在设定网络模型时随之认定信息已经被存放在网络节点上,各个节点之间是有着密切联系的神经关系[11]。

IAT的实质是通过检测期望的目标与其具有的属性之间由于自动化联系而形成的紧密性,由此测量出主体在利他行为中的内隐性,它的局限是只能测量两种概念间的相对联结强度,在对内隐利他倾向IAT的研究中,测量的只是个体的相对利他性[12]。KARPINSKI提出了一种关于内隐方式检测后的修订方式,通过单类的内隐测试测定出单一态度之下各个对象之间的联系情况,即SC-IAT程序[13],其中只出现一类属性词,这是它与经典IAT的主要不同之处。在测量单一对象联结强度的IAT变式中,SC-IAT的信度和效度与IAT最接近,且数据处理方式与IAT一致[14]。IAT范式并不能有效避免社会称许性,它可能会掩盖个体的真实态度,但是SC-IAT却能有效地避免这一缺陷[15]。本研究将运用单类内隐联想测验(SC-IAT)范式对单一主体的内隐方式进行间接测定,从而探讨在实际的利他行为中内隐倾向是否真实可靠,以及外显与内隐这两大类利他行为之间的密切关系。

SC-IAT范式兴起不久,目前并没有太多的通过SC-IAT范式测量内隐利他行为倾向的研究。此外,笔者经过文献检索,并未找到直接运用SC-IAT与利他精神自陈问卷来探讨相关关系的既往研究。因此,本研究可以使内隐利他行为的研究范式更加丰富,为今后此类研究提供重要的借鉴和参考。

一、研究方法

(一)研究对象及程序

在社会青年中随机选取650名作为研究被试,被试的年龄区间为16~28岁,所有人的视力或者矫正视力正常,色觉正常,均熟悉电脑基本操作,自愿参加。运行e-prime2.0实验程序,使用SPSS22.0软件处理相关数据。

(二)实验材料

外显利他行为测量工具为RUSHTON等编制的《利他精神自陈量表》[6],宋琳婷在此基础上进行翻译与修订,经检验,问卷的内部一致性信度为0.85,分半信度为0.827,验证性因素分析单因素模型的各项最终指标均处于一个合理的范围之内。本研究问卷共20个项目,采用Likert5点计量,其中显示1表示从来没有,如果显示为2则表示只有一次,3表示多于一次,4表示经常如此,5表示总是如此,其内部一致性α系数为0.84,该量表信度良好。

内隐利他行为倾向测量:以实验方式完成。使用材料:共15个词语,分为目标词10个,属性词5个;目标词包括利他与非利他两类,各7个动词。“利他”的相关词条包括奉献、相互关爱、主动帮助、保护和无条件支持等;“非利他”的相关词条包括恶意诽谤、主动攻击、轻蔑和侮辱等。属性词只选用描述“自我”的词,采用蒋达等对利他行为的实验研究所使用的范式[4],包括:自己、自我、我们、我的、咱们。

(三)实验设计

在实验中所使用的方案为常规的2×2模式,其中第一个2代表着实验的开展顺序,分为顺序组和逆序组;后一个2表征内部的联结架构,分为相容状态和不相容状态。通过这样的模式将不同类型进行混合,搭配进行实验,实验顺序为组间变量,任务状态为组内变量,因变量为被试完成任务的平均反应时。

(四)实验方法

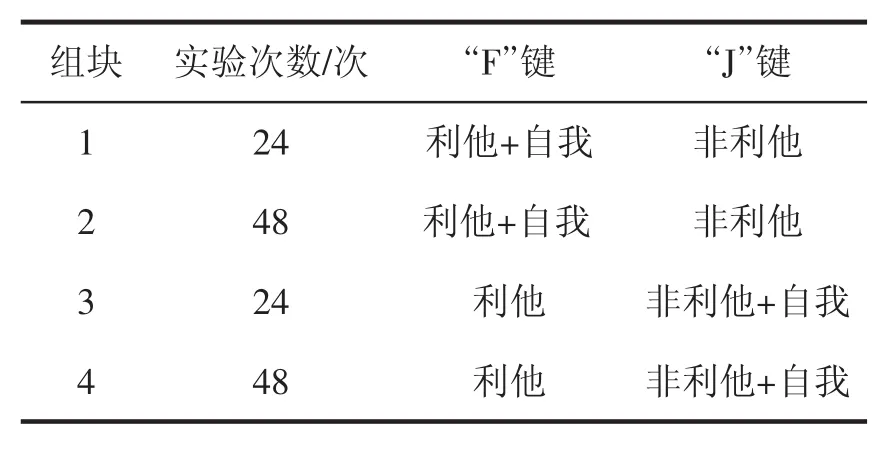

内隐测量一共被分成两个大块,每个模块均由练习与正式检测两大部分构成。首阶段为组块1和2,“F”键的分类为自我词和利他词,“J”关键字作为代表非利他方案的词组。三种词组的出现频率不同,为保证实验误差尽量减小,最优比例为7:7:10。第二阶段(自我+非利他词)为组块 3 和 4,“F”键的分类为利他词,“J”键的分类为自我词和非利他词。为了预防形成反应偏差,三组词条在实验中要通过不同的出现频率展开,各词条的比例系数也应该同之前一样,虽然其F与J的关键性互换,但重要的词条仍然集中在这两个词组之上。词组在实验中尚未完成相关测试前均需要被长期展示在屏幕上,将时间设定为1500 ms。若显示时长达到1500 ms后词条尚未提供反馈,就会产生一个短时间的弹框进行提醒,并充分排除实验中所存在的人为干扰。在组块1、3中,被试反应正确时会出现200 ms的绿色“√”,被试反应错误时则会出现200 ms的红色“×”,见表 1。

表1 SC-IAT的测验程序

整个实验程序分为两个部分,SC-IAT部分和问卷部分,所有被试先完成SC-IAT实验程序部分,内隐利他行为倾向测验完成后,呈现《利他精神自陈量表》,每次只呈现一个题目,被试按照真实情况按相应的数字键,被试反应后再呈现下一题,共20道题目。实验方式采用个别施测,主试说明指导语后,被试独自完成测验,程序会自动记录被试按键的反应时与正确率。同时,为了使第一部分不影响第二部分,第一个程序完成之后,让被试自由休息1~2 min,整个实测过程保持安静,大约需要10 min。

(五)数据处理

参考Karpinski所使用的SC-IAT数据处理方式:删除反应时高于10 000 ms,低于350 ms的数据;在反馈数据产生误差的情况下,应该对其进行一定修正,主要的方式是在其反应的整个过程中添加一个短时信号;分别计算相容和不相容任务状态下即第2、第4组块的平均反应时;计算相容任务与不相容任务的平均反应时之差(不相容-相容);计算所有正确反应(不包含原先错误反应)的标准差;用反应时的差值再除以标准差,所得数值称作D分数,D分数即为SC-IAT的D值,来代表内隐效应。所得到的D分数越大,那么不相容任务反应时比相容任务反应时大很多,说明内隐效应越大;反之,则充分说明其与内隐的关系不明显。当数据差值显示为负数时,表明实际实验中的不相容低于另外一种反应,此时的测试中出现内隐也是消极性的[16]。

二、结果与分析

根据被试问卷测试的完成情况,顺序组剔除一个无效数据,剩余32个数据;逆序组剔除两个无效数据,剩余30个数据。

(一)利他精神自陈量表的信效度分析

运用主成分分析法和最大方差转轴法进行探索性因素分析。结果显示KMO值为0.76,Bartlett球形检验 x2=295.01,df=120,P<0.001,适合进行因素分析。

参考宋琳婷修订的模型将因素分析限定为提取一个因子,结果显示项目7、项目8、项目16和项目19因素负荷都低于0.4,将其剔除,对剩下的16个项目重新分析,结果累积解释变异量由25.37%上升到30.12%。

最终得到利他精神自陈量表共16个项目,因素分析得出修正后的量表具有良好的结构效度。而且内部一致性信度α系数为0.84,因此利他精神自陈量表具有良好的信效度。

(二)内隐利他倾向的存在性分析

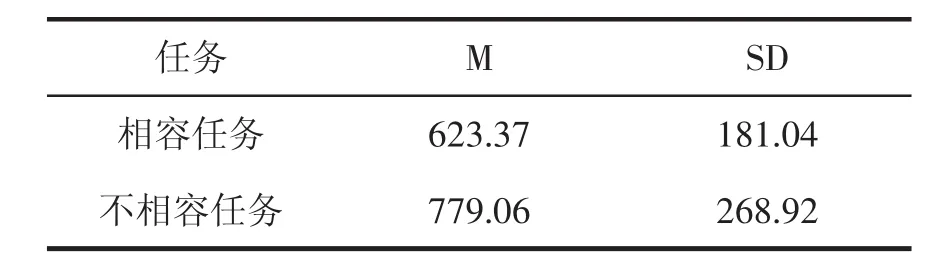

合并所有被试在顺序组与逆序组的原始数据后,比较SC-IAT中相容任务反应时与不相容任务反应时,采用配对样本t检验,结果为t=-155.69,P<0.001。结果表明,其构建的相容反应对比于不相容方向有一个明显的差值,这个低数值明确地表示了内隐能力的现象,结果见表2。

表2 相容任务和不相容任务状态下的平均反应时(N=62)

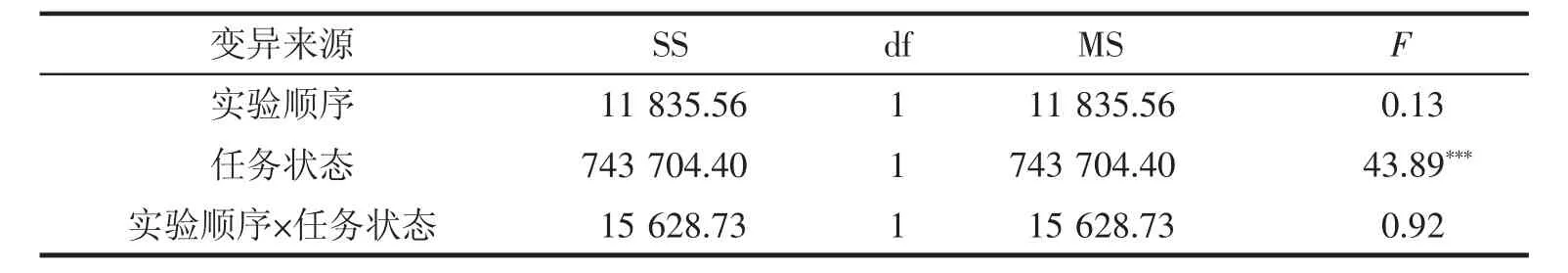

采用方差分析的方法,基于利他行为中的内隐特征进行检测。实验的首要任务是进行顺序的搭配,将其划分两种类型,各自形成顺逆的组别,此方案的目的是确保实验中的均衡性,顺序组32人,逆序组30人,实验采用2(顺序组,逆序组)×2(相容任务,不相容任务)的混合设计,实验顺序为组间变量,任务状态是组内变量,反应时为因变量,结果见表3。

表3 实验顺序与任务状态的反应时方差分析(N=62)

根据上述方案进行实验,主要采用两因素交互,对其产生的反馈进行探讨,实际进行的有关于IAT的测试中,是否对顺序进行调整对最终的作用都无明显的影响,F(1,60)=0.13,P>0.05。实验顺序的差异不显著,表明无论是相容状态在前,还是不相容状态在前,对内隐利他行为倾向的反映都没有显著差别。任务状态的差异显著,F(1,60)=43.89,P<0.001,偏 η2=0.42,说明相容状态的反应时显著小于不相容状态的反应时,个体表现出显著的内隐利他行为倾向。

(三)内隐利他倾向与外显利他行为的相关性

根据收集到的外显利他行为测量的问卷数据,计算出当代中国青年利他行为得分的平均值为44.06,对SC-IAT内隐利他行为倾向的反应时数据处理,得出D值平均值为0.65,同时对利他行为中的外显系数进行计算,根据公式可以推算出最终的实际系数同IAT中给出的D值呈现一定相关比例,发现两列数据的相关系数r=0.14,P=0.27,未达到显著性水平,通过实验可以明确地看出利他行为中的两个特性之间并不存在相关联系,两者相互分离,外显利他与内隐利他是两个不同的建构。

三、讨论与结论

(一)内隐利他行为倾向

当代中国青年的内隐利他行为倾向是存在的,无论是顺序组还是逆序组,相容反应时都显著小于不相容反应时,而且代表SC-IAT的效应值D值大于0,说明内隐效应显著。根据内隐态度测量的原理,在个体头脑的神经联结中,自我概念与利他概念的联结是在个体社会化过程中形成的,由于加工快,而且比较容易,所以反应时较小;将自我概念与非利他概念进行联结是大脑中有意识的过程,由于缺乏经验,潜意识无法自动化,因此加工相对缓慢,反应时较长。有研究表明,个体对自我和利他行为范畴的词语联结速度比自我和非利他行为范畴的词语速度更快[17]。当个体的行为习惯化后,无需意识监控,环境中的相关线索就会影响个体潜意识的自动化心理过程[18],个体在利他行为之后获得了满足感而不断进行利他行为,从而导致了其内隐利他行为倾向,这是一种长期积累形成的自动化积极倾向。可以将自我与利他两个词条的词组进行归类,二者相互作用后的反应效果显著低于将自我与非利他交互的效用,说明个体在潜意识中更倾向于把自我与利他的评价联系在一起,同时将另外两类词条进行主动分割,明显展示出利他行为中的内隐特性。

国内外的诸多研究都表明了利他行为中内隐的独特性,显示出一个自动化的趋向,但是运用SC-IAT范式测量内隐利他行为倾向存在的研究比较少见。以往大多通过经典IAT范式来研究大学生以及其他群体的内隐利他行为,表明这种行为倾向是存在的,本研究则采用SC-IAT范式,其结果足以证明内隐特征在日常社会生活中的实际作用及其重要性。

(二)内隐利他倾向与外显利他行为的关系

本研究的结果充分证明,当代中国青年的两大类利他行为倾向是互相分离的,既没有纯粹的无意识自动化过程,也没有完全受意识控制的过程,任何心理过程都是控制性与自动化加工之间的结合。

利他行为的最主要特征就是个体并不期待有任何外在形式的回报。在现实的社会生活中,关于个体的利他行为究竟是为了自己还是为了他人的争论长期存在,并且两种意见各有依据。例如,有人会不顾自身安危,在紧急关头勇于助人脱离危险,但其在非紧急情况下却漠视别人的求助,拒绝做出利他行为;也有人会在非紧急的情况下经常做出利他行为,却会在危急关头不顾别人生死,首先逃离。综合分析上述情况,最可能的原因是,个体在利他行为中并没有期望任何额外的奖赏,但这并不包括实际情况发生时主体对自我所进行的一定奖励,而这正处于潜意识层面,由于保护作用而未显现。由此可以推断,利他行为极可能存在着与外显行为不同的内隐机制。

(三)研究结论与展望

本研究的主要结论为:除了经典IAT之外,单类内隐联想测验(SC-IAT)是一种可行的测量内隐利他倾向的工具;在当代中国青年中,存在着内隐利他行为倾向,内隐利他行为倾向与外显利他行为倾向相互分离,两类利他行为作为两种不同的建构来实现。

在后续研究中,为了探究多因素影响,必须增强样本的代表性。可以考虑的改进措施包括增加实验被试数量,以及增加其他相关的人口统计学变量。由于利他行为具有极强的社会称许性,如果仅仅以词汇作为材料,不足以客观测量内隐利他倾向。因此,在未来的研究中应该增加以图片为材料的研究,这样才能更加全面深入地探求被试者是否存在内隐利他行为倾向。本研究在测量外显利他行为时使用了利他精神自陈量表,该工具不可避免地存在着比较明显的社会期许性,这在一定程度上影响了被试者回答的真实性。在今后的类似研究中可以增加他评问卷,然后以自评问卷与他评问卷的综合得分作为依据,以便于更准确地测量被试的外显利他行为。