藏杂杂说(二十七)

2020-07-04韩天衡

文/韩天衡

元龙泉大笔洗

我玩物颇杂,本非求杂,缘于孩提时即有此与生俱来的嗜好。收藏讲系列,讲专项,一是要有财力,二是要有精力,三是要有机缘,我彼时在工厂务工,三条无一具备。有点小钱,见到喜欢的,凡有点艺术性的,就解囊纳入。缘于杂,也得了解点儿杂的知识。因此,年复累年,也成了半瓶水晃荡的业余鉴定收藏者。这般自评,也许还不免有点自吹自擂的成分。

记得1986年小游歙县,时到友朋家里小坐,目扫四壁乃至桌几间,总能见到几件有年纪的杂件,一般提出要求,主人也乐意割爱成全。记得那几年常去,非恋黄岳云,非思七仙女,意在古玩杂耍。晒出之图,乃三兽足龙泉大笔洗,为元时物,腰圈饰有蹴鞠纹,为宋之遗风。询价,主人称:你喜欢,就给二百(元)吧。时光才过去了三十年,兴许一些朋友听我讲述此事,必以传奇视之。这也似乎可以玩味到“领先一步”这句大白话背后的深邃。

清吴鼒书茶量

此为茶量,非臂搁也。较臂搁为短并留有竹节隔之半,乃取茶叶而估量多少之用。此茶量上有清中期名士吴鼒书七绝诗一首,诗书俱雅,在茶量中为罕见物。吴氏字山尊,为嘉庆四年进士,曾官侍讲学士,归田后主讲于扬州书院。1992年我应邀在日本静冈举办个人书画印展,颇获见爱,市长并授我荣誉市民证书。闲时逛街,于一杂货店里见此物,并老笔数支扎堆,标价五万日元,在彼时约合人民币近四千元。量可品茗用,笔也为明治时期制作精良者,挥运骋心驰怀。一举两得,如此良缘,恐不可复得也。

明何震“柴门深处”印

何震和与他师之友之的文彭,是明清篆刻流派印的开山人物。文彭刻石我基本未读到真品,而何震的篆刻原石还见到过一些。何震之印历来贵过金玉,一是他堪称首批公认的职业印人,二是他名盖文彭。彼时好印之贵胄都以得其一印为荣,寓有千秋共传的意味。

此“柴门深处”印的是何氏所作,石为青田灯光冻,属叶腊石,性洁莹,尤适刀。然四百多年的风霜,被我喻为清纯的西施美人,毕竟也人老珠黄,满是零丁沧桑相。1973年友来告,有其师得之于师公钱瘦铁的馈赠,知我好印,愿为我撮合。约过半月,传话:他师母要价二十元。其实二十元在当时也颇昂贵,记得一件张瑞图的六公尺长卷,也仅索价三十五元。然我嗜印若命,还是咬咬牙入了我豆庐。

清祁贡铭大西洞砚

稍有砚台知识的人,都知道端砚里最名贵的品种是大西洞。它的名贵,一是水坑中物,少有;二是石品丰富,堪赏;三是研墨如黑金,质优;四是文人之沃田,必备。在清代,大西洞也称皇坑,得有皇廷的圣谕,几十年才允许开采一冬,出石三万斤,而能制作符合进贡规格的砚仅四十方上下,不像景德镇的官窑年年都在出品。所以我总为大西洞砚石“叫屈”,如果不是颜值逊于官窑的绚丽,如果不是多为穷书生心仪,它的身价应该是远在瓷品之上的。

看看这方十来厘米的大西洞小砚,背面尚有大片残缺,做成蛋状也是石料所囿,无奈之举。这却是管辖端州的道光时两广总督祁贡觅得的心爱宝贝,在其砚侧恭敬地密密署了四行小字,自谓“引纸试墨,颇觉快意”。此也足证吾抬举大西洞,自有几分道理。

朱屺瞻书《鹤寿》轴

此《鹤寿》轴为朱屺瞻翁所书,是年一百零三岁。屺老曾在东坡书艺上下过大功夫,自在而浑朴。暮年所书则点画狼藉,架势宽阔,益见不求工而工的神采。一次去梅花草堂问安时,此作正由展览发还,翁即贻晚生,得人瑞赠墨宝,大吉。

与翁相识于1962年,时翁自雁荡山写生过永嘉,住华侨饭店。越二十年,翁曾视我一合影称,当年相片上那个有两根“小辫子”(指海军帽的飘带)的阿是侬?我说正是在下。20纪80年代中期,画院王个簃先生入党,《新民晚报》错发成是屺老入党,多有致电祝贺者,师母告我,“真尴尬”。我趋草堂询翁,有入党心愿否?翁谓“有”。我回院即向书记汇报,后翁即如愿光荣地加入中国共产党,成了上海市乃至全国年龄最老的新党员,一时传为佳话。

明水晶布袋和尚

1994年有昆明之行,时闻丽江有“四方古城”,倚玉龙雪山,山青河碧,民风淳朴,绕城有活水小渠,渠有游鱼。又闻,古人城建,环保智慧称绝,一场雨水,居然可把全城的街道冲得一干二净,堪称人间仙境。抵丽江,果然名非虚传,风景大别于骏马塞北,杏雨江南,清气逼人。

尤可喜者,古玩小铺甚多,彼时互联网未联,古城眼闭耳塞,杂玩较之沪浙价廉不少。在一小店见此明末时作水晶布袋和尚,拙而憨,饶古意,价仅四百,请归。布袋和尚为五代时奉化高僧,世传为弥勒菩萨之应化身,体胖迭肚,笑口常开,呈趺坐状,提识众生要有包容之心。不几年,又去古城,景色依旧怡人,古物则荡然不见一物矣。我国人口十几亿,喜欢收藏的人群倘仅百分之一,也达一千多万,吓人的数字,哪里“配给”得过来,别说真的,连似真非真的都抢着买。这可是实情。

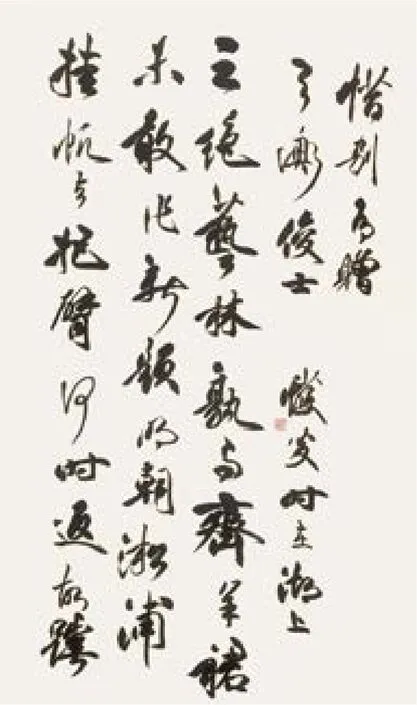

徐邦达赠诗书轴

我与徐邦达先生1972年邂逅于郑竹友蒙师家。先生见我书,曰“你的字像我这年龄写的,我的字到像你这年龄写的”。先生长我二十九岁,后多有请益。约20世纪90年代初,先生新婚,来书称夫人颇喜欢拙画,裁纸应嘱作水仙图以贺。

1979年西泠印社恢复活动,暨七十五年社庆。笔会时,先生见爱,邀我合作一画,这也是我俩唯一的一张合作。可记。

先生大胸襟,乐于提携后辈。在杭城分飞南北时,他提笔赠诗,题为:“惜别为赠天衡俊士,蠖叟时在湖上。三绝艺林孰与齐,羊裙未敢作新题。明朝淞浦挂帆去,把臂何时返故蹊。”透出了厚意和深情。记得1978年稿费恢复时,先生说还是做画家好,日子好过,搞鉴宝是清水衙门,苦生活。后拍卖行如雨后春笋,先生则作为鉴宝权威,品评书画,尤见繁忙,想必也收益日丰,不逊于创作书画。20世纪90年代初,先生事繁,我也为杂务纠缠,乃至他仙逝,均未能谋一面,也是憾事一桩。

潘天寿《墨菊图》

1987年,上海市政协的一位友人知我喜欢收集书画,向我及时通报了消息,称有一老太,年轻时是学美术的,有潘天寿、徐悲鸿等几件书画要让给香港客人。我托其捎话:这类东西出关就是“走私”噢,是要惹事的。当时,这类出事的案例不少,还是转售给国内的朋友稳妥,无后顾之忧。老人以为在理,遂以港人出的价格出让给我。

我20世纪80年代初即经常有机会出国,或文化交流,或举办书画印个人展。见到古董店里的中国文物,每有自己的同胞流落街头的感慨,只要财力允许,总是要捎两件回来。那时候,国内的收藏还不时兴,交易清淡,甚至冷漠。海外尤其是日本,中国文物极多,且不乏妙品,惜囊中羞涩,往往千件仅能挑其一二,颇有望洋兴叹之慨。