汉代“马式”造型风格特征及其成因研究

2020-07-03洪波

洪 波

在两汉时期的雕塑艺术中,有一种常见的动物形象——马。马这一形象之所以在汉代雕塑艺术中屡见不鲜,与当时社会政治、经济、文化、生活等环境有着紧密的联系。它的材质丰富多彩,造型写实洗练,动态恣意灵动,体现出了极高的艺术成就,在汉代雕塑艺术史乃至整个中国艺术史上都留下了辉煌的一页。本文旨在从造型风格的角度对汉代“马式”进行一个较为全面的整理和研究,并对其风格特征形成的原因进行简要分析。

一、马在汉代社会当中的重要性

马在两汉时期的社会中占有极其重要的地位。汉人十分重视马的驯养,征战、交通、运输、生产生活都离不开它。首先,最重要的作用是体现在军事方面。《说文解字》里有“马,怒也,武也”之说。“古者掌兵政,谓之司马,问国君之富,数马以对,是马于国为最重”(余继登《典故纪闻》卷六)。东汉伏波将军马援曾给光武帝的奏折中提到马的作用时说:“马者,兵甲之本,国之大用,安宁则以别尊卑之序,有变则济远近之难。”(《后汉书·马援列传》)从这些文献记载中就可以看出马在当时军事当中的重要作用。其次,随着汉代社会经济的发展,马还用于交通、驿传、农耕及社会生活领域(如狩猎、仪仗等)。由此可见,马作为国防力量、作为交通工具、作为百姓生活当中的一部分,始终与国家兴衰、社会经济,乃至百姓生活紧密相连,对国家政权的稳定、社会经济的发展乃至人类文明的进步都具有重要的作用。

马,一方面关系到民富国强,国家安危,与当时社会生活密切相连;另一方面马的重要性以及社会上对马匹的大量需求,加之统治阶级对良马的大肆宣扬,如汉武帝得“渥洼水天马”和“大宛天马”之后,分别作《天马之歌》和《西极天马之歌》[1],使之不断神化,并上升为马神崇拜。1960年,在青海省西宁市汉墓出土的木龙马雕塑,有学者就认为它是马神崇拜下的产物[2]。《周易·说卦》中有“乾为马”之说,马便成了刚健、高昂、升腾、饱满、昌盛、发达……的代名词。“龙马精神”“天马行空”等成语也说明它在精神气质上显示着某种高尚的品质,体现出一种勇往直前、无所畏惧的民族精神。任何时代的艺术创作都不可能离开那个时代的生活元素,汉人爱马,并将之雕刻成像,这是艺术创作对社会生活现象的反映,因此也就不难理解汉代为什么会出现如此多的关于马的雕塑艺术品。

二、“相马法式”与“马式”

蓄养马匹在中国上古时期就已经出现,在龙山文化的考古遗址中,就出土有“马”的遗骸。随着养马历史的发展,“相马”术随之衍生出来,春秋时期伯乐为秦穆公相千里马的典故就是文献佐证。及至两汉,“相马术”进一步发展,长沙马王堆汉墓出土器物中的《相马经》帛书,内容记录有马的头部、眉骨眼睛等部位的特点,还有四肢的大致相法[3]。东汉时马援在前人相马理论基础上,结合自己的相马经验创作了《铜马相法》。以及在后来北魏《齐民要术》、唐代《神机制敌太白阴经》和《司牧安骥集》、明代《元享疗马集》等著作中都有相关“相马法式”的汇集整理。《后汉书·马援传》记载马援说:“传闻不如亲见,视影不如察形。今欲形之生马,则骨法难具,又不可传之后世。”同时又铸造一件铜马式,供人们长期观摩学习。由此可见,“马式”的出现与“相马法式”的发展有着密切的关系。

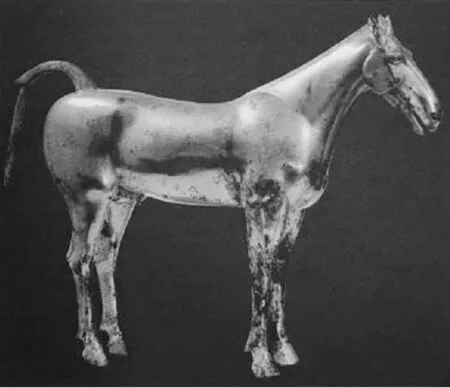

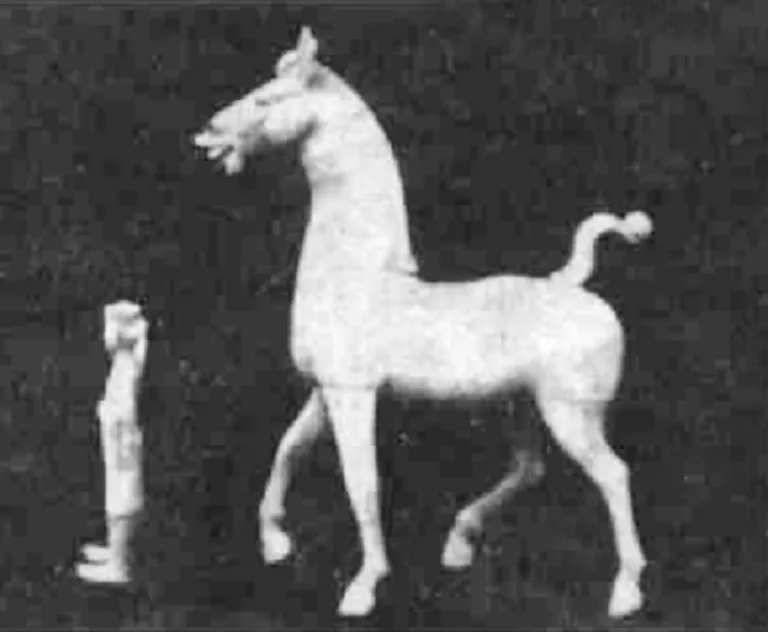

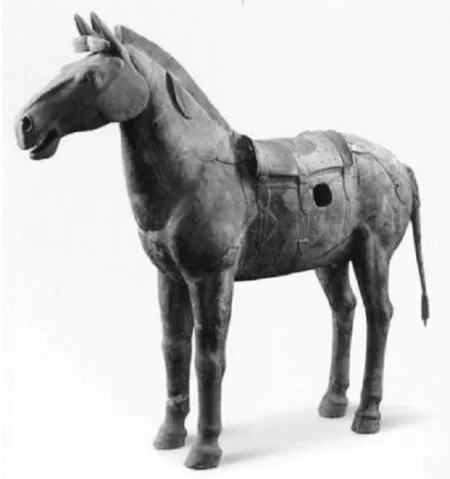

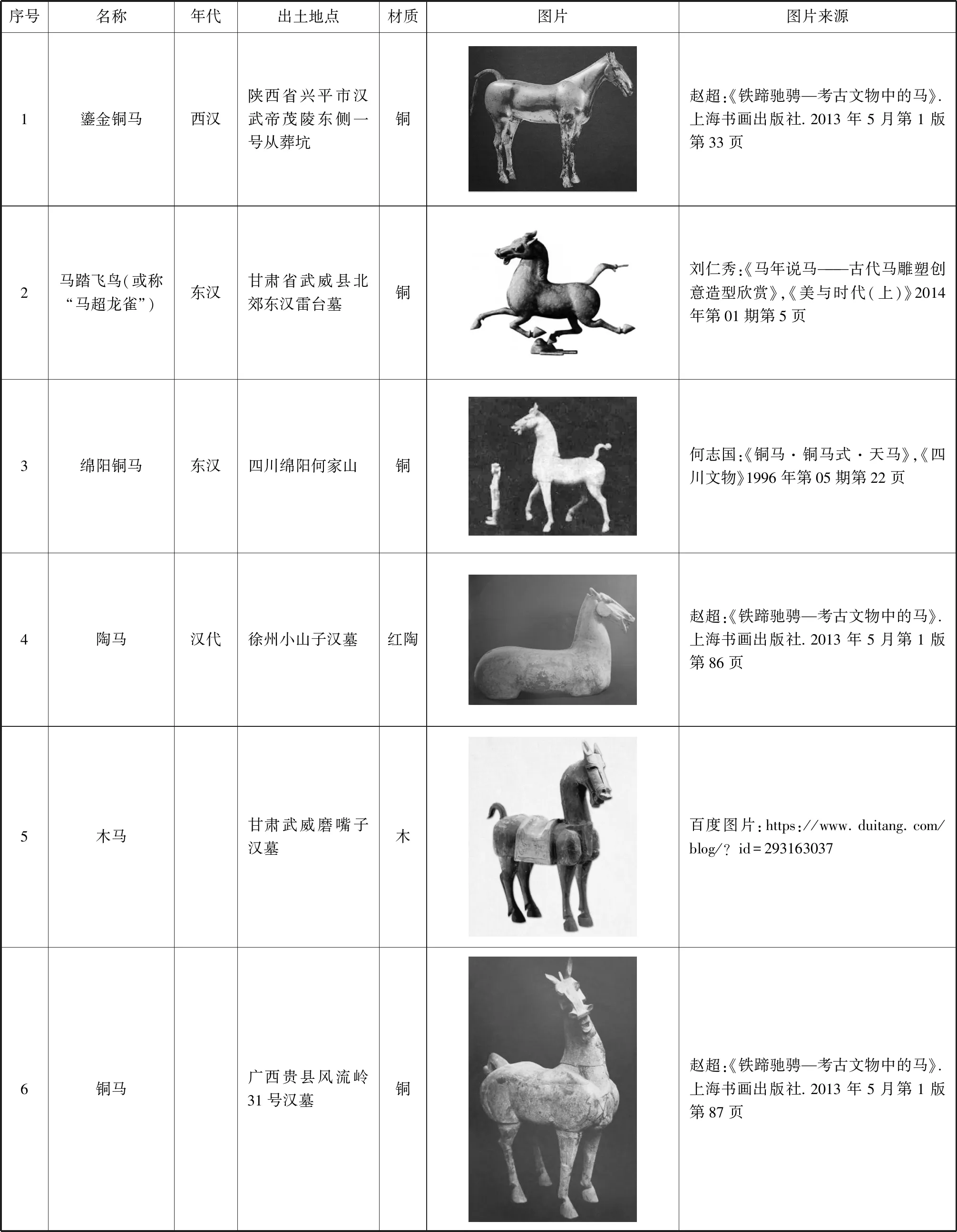

何谓“马式”?“所谓马式其实就是用铜铸造人们认为的良马的式样标准,以便于人们选择良马时有可供参照的标准。”[4]依据现有文献资料来看,“马式”最早出现在汉武帝时期[5],据《后汉书》卷五四《马援传》记载,汉武帝尤喜骏马,时有相马师名东门京,他依据其精选的天马,铸成相应比例的铜马献以武帝,武帝命人立于鲁班门前,以此作为优选良马之标准,但凡与铜马部件一致者视为佳马,并将鲁班门改名为“金马门”。有学者研究认为汉代“马式”可分两种:一种是静态马式,用于鉴定马匹各部位发育状况;另一种是步样马式,用于鉴定马匹奔走能力[6]。前者以1981年出土于陕西省兴平市汉武帝茂陵东侧(西汉)一号从葬坑的鎏金铜马为代表(下文简称“鎏金铜马”)(见图1),后者以1969年甘肃省武威县北郊雷台东汉墓中出土的青铜“马踏飞鸟”(或称“马超龙雀”,下文简称“马踏飞鸟”)(见图2)为代表。“马式”即此成为相马的标准,同时也成为工匠创作的范式。从现有出土的考古发掘资料来看,类似造型特征的汉代“马式”还有不少,如:四川绵阳何家山所出的铜马高达134.4厘米,长108厘米(下文简称“绵阳铜马”)(见图3);1958年徐州小山子汉墓出土的红陶马(残存躯干、头部);广西贵县风流岭31号汉墓所出的西汉铜马;20世纪50年代在四川彭山县出土的东汉陶马,高达108厘米;20世纪70年代在贵州兴义县出土的铜马;河北徐水所出土的一对铜马,均为116厘米高;甘肃武威磨嘴子汉墓所出土木马(参见表1)。这些出自不同地域、作于不同年代、材质不同的“马式”在造型和表现手法上有很多相似之处,这表明在这些雕塑制作中有一定的范式或者理论作为参考依据。

图1 西汉茂陵鎏金铜

图2 马踏飞鸟

图3 四川绵阳铜马

《铜马相法》《齐民要术》等“相马法式”对良马的头、目、脊、腹臀、四肢等部位特征都作了详细描述。“鎏金铜马”“马踏飞鸟”“绵阳铜马”等雕塑虽造型各异、大小不一,创作年代也不同,但通过仔细观察比较,我们发现它们都具有明显的“相马法式”特征。关于以上作品作为“马式”的论断,故宫博物院顾铁符先生的《奔马·“袭乌”·马式》、胡平生先生的《“马踏飞鸟”是相马法式》、何志国先生的《铜马·铜马式·天马》、常洪和王仁波先生的《试评茂陵东侧出土的西汉鎏金铜马——兼论天马和现代中亚马种的关系》等文章都作了详细的论证和阐述,在此不一一赘述。本文主要就上述“马式”雕塑的整体艺术风格特征作一分析,并简要分析其成因。

三、汉代“马式”造型风格特征及其成因

(一)手法写实,造型严谨——承“秦马”之遗风

上文提到的几件“马式”,如“鎏金铜马”“马踏飞鸟”“绵阳铜马”等,从造型特征上分析,发现它们无不制作精良,手法之写实、造型之准确超乎我们的想象,完整继承了秦代马俑的写实主义风格。

目前我们所看到的秦代马俑主要来自秦始皇陵兵马俑,其主要特点是手法写实,造型准确,形象逼真。秦代马俑尺寸接近于真马,马车及车饰也都采用实物,并敷以彩绘力求逼真写实(见图4)。秦始皇统一天下后,为巩固统治,大力倡导以“法家”治国,加强对民众思想的控制,因此理性实用的法家思想成为秦朝的主流思想。且这种思想对当朝的文化艺术创作带来了深刻影响,陶马俑就是在此思想下创作出来的。秦始皇陵兵马俑一直被贯之以写实主义造型精神,形成雄大、庄重、朴实、严谨的雕塑风格。

图4 秦始皇陵陶马俑

汉承秦制。高祖刘邦初定天下之后,以叔孙通定礼仪,即“大抵皆袭秦故”[7],宋人欧阳修曾专论此事:“及三代已亡,遭秦变故,后之有天下者,自天子百官名号位序、国家制度、宫车器服一切用秦。”[8]所以,秦代的国家管理制度、礼仪制度势必对汉代尤其是西汉初期社会的方方面面都产生了深刻影响。马俑作为两汉墓室主要陪葬品之一,体量虽小于秦马,但在制作风格上明显继承了秦代马俑的写实主义风格。尤其从出土的西汉早期马俑来看,基本沿袭秦代马俑的造型风格,最典型如西汉茂陵“鎏金铜马”。该“马式”造型严谨,整体比例合理,结构关系明确,头骨轮廊清晰。竖起的耳朵、圆睁的眼睛、刻画明显的四肢筋腱以及壮硕发达的前胸和臀部肌肉,都体现了汉代工匠对马骨骼与肌肉的深刻了解。再看“马踏飞鸟”“绵阳铜马”,虽然在形体特征上与秦马相比略有差异,但表现手法、基本特征还是一致的:整体比例合理,造型严谨,结构明确,线条流畅。这与秦代马俑造型风格是一脉相承的。

(二)比例匀称,四肢修长——具“天马”之特征

西汉初期的“马式”直接承接秦代源流,吸纳了秦代艺术的严谨规范,同时在马的造型特征上又有着迥然相异之处。秦代马俑虽然体量较大,高度接近于真马,但从身体比例来看,四肢粗短,颈短耳大。有学者对秦陵出土的陶马俑进行研究,认为秦马属于河曲马马种[9],主要产于青海、甘肃、四川相毗邻的黄河弯曲处,应该为戎马。《周礼·夏官》载:“马质掌质马,马量三物,一曰戎马,二曰田马,三曰驽马。皆有物贾。”“戎马”即为战马。河曲马主要是挽用马,它的个子矮,四肢粗壮,颈短臀圆,腿短耳大。这种马后肢发育良好,挽力强,能持久耐劳,但奔跑速度低。“历史证明,河曲马的起源和唐朝在陇右的马群有很密切的关系,历史上所指的秦马主要就是河曲马。”[10]由此看来,秦代马俑的制作参考对象主要是河曲马。

相比较而言,汉代“马式”如“鎏金铜马”“马踏飞鸟”“绵阳铜马”等,均是身体比例匀称,颈长头小,四肢修长。其头、目、脊、腹臀、四肢的塑造刻画均符合《齐民要术》《铜马相法》等“相马法式”对西域“乌孙马”、大宛“天马”等良马的畜牧学特征。大宛“天马”属沙漠种系的骑乘马,特点是体轻、灵活,速度极快。由于自然条件的限制,中原地区不适于驯养马匹,尤其是不能驯养出优秀的战马。中原马匹多为圈养,其用途多为驾车、驮货,少用于冲锋陷阵,驯养方式、驯养饲料的不同,以致时间长久后,马匹体形矮小,行进速度缓慢,不耐饥寒。及至汉朝,马匹的变异和退化更为严重。“文景之治”时期,虽然中原的马匹“众庶街巷有马,阡陌之间成群”,但在与匈奴的战争中,中原马常常处于劣势,汉朝因此经常失利。汉文帝时晁错曾将中原的马、骑兵与匈奴进行比较,指出汉军的弱点:“上下山阪,出入溪涧,中国之马弗与也;险道倾仄,且驰且射,中国之骑弗与也。”[11]因此,汉武帝在与匈奴战争中,为了取胜,耗资巨大,不惜血本也要在军马的马种上进行改良。先是联姻乌孙,“以千匹马聘汉女”,得乌孙“西极马”,后为了引进被称为“天马”之称的大宛汗血马,汉武帝发动“天马”战争,连续用兵四年,两次出兵征伐西域大宛国,结果“汉军取其善马数十匹,中马以下牝牡三千余匹”,“宛王蝉封与汉约,岁献天马二匹”[12]。此外,西汉还千方百计从西域各地引进良种马,使汉马“既杂胡种,马乃益壮”。养马技术的提高,优质牧草的推广如苜蓿的传入,这些都对中原地区战马的培育起到了极大的促进作用。对各地出土的马雕塑进行分析不难看出,西域良马的输入、汉代马匹品种的改良使汉代“马式”造型出现了不同于秦马的造型特点,具有西域“天马”的特征。

表1 全国各地出土的部分马俑雕塑

(三)生动夸张,意趣盎然——有“楚风”之浪漫

汉代“马式”的写实井非局限于对对象自然形态的简单描摹,特别到了东汉时期,如“马踏飞鸟”“绵阳铜马”等“马式”,在写实的基础上多强调“运动感”,其动态多呈现奔腾状或嘶鸣状,这与秦代马俑的深沉静穆、朴实庄重又有不同。秦代马俑大多直立,少有动态,我们再看汉代“马式”,如“马踏飞燕”式,构思精妙,动势强劲,以一飞奔之铜马做飞跃之势,马脚下踏一飞燕,以示马速之疾,有腾空凌云之态,似有李白的《天马歌》中“嘶青云,腾昆仑”的文本意象。即使动态幅度不大的作品如“绵阳铜马”,马似乎处于静止状态,但是那扬起欲踢的双蹄,正欲咆哮嘶鸣而张开的嘴巴,造成马匹面部肌肉紧张收缩,以及那高扬竖立的尾巴和精壮的体型,都给人一种意欲挣脱羁绊、踏蹄飞奔、冲向远方的视觉图景。“艺术创作源于生活,又高于生活”,这表明工匠们在造像时,欲把内心所见、所想、所感的马的动态意象,以马俑的形式呈现给观者。在不脱离现实的基础上又强调了艺术表现力。有学者认为:“汉代艺术精神来源于以秦楚两种文化为主体的融合。”[13]正如李泽厚先生所说:“汉文化就是楚文化,楚汉不可分”,并将楚汉艺术风格统称为“楚汉浪漫主义”[14]。追及汉代“马式”生动夸张,极具“运动感”的艺术创作根源,离不开楚地恣意灵动、激情奔溢、充满想象力的浪漫主义风格的影响。

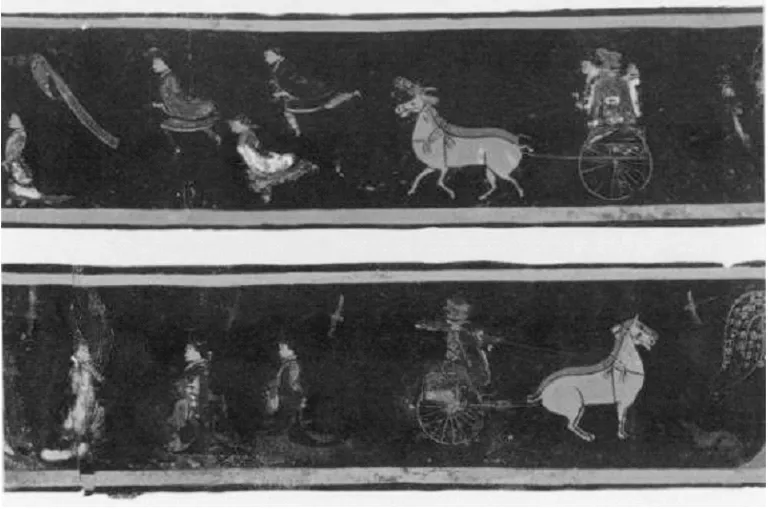

汉高祖刘邦定都长安后,以“弃楚制而遵秦制”来作为汉初治国基本方略,所以“汉承秦制”主要体现于国家管理制度层面[15]。然“秦祚短暂,六国遗风未尽,代秦而立的汉帝国在社会文化、风俗方面又必然多袭六国之旧,这其中尤以‘汉承楚制’最为突出”[16],且“高祖刘邦及兴汉功臣集团也多出自故楚之地”。实际上,“在社会文化、风俗领域,楚汉之间实则存在着更为密切的文化传承关系”[17]。故楚文化在汉武帝之后得到了极大程度的复兴,并产生了显著影响。楚国“信巫鬼、重淫祀”,通过对相关考古资料的揭示,湖北包山楚墓车马人物出行图中的人物和马的形象(见图5)、战国楚墓帛画中的人物和动物形象(见图6)都生动地反映了楚人文化的神秘与浪漫。它充满了想象力,静止的人物与运动的动物图样形成鲜明的对比,飘逸流动的动物图样体现了楚国的地域文化特征。可以说,汉代的审美追求承继了楚文化的衣钵。两汉的艺术观和对动物的表现形式,尤其是“马”的形态就来源于楚文化艺术观,汉代“马踏飞鸟”“绵阳铜马”等“马式”就是很好的范例。

图5 湖北包山楚墓车马人物出行图

图6 长沙陈家大山战国楚墓出土的人物龙凤图

四、结语

汉代“马式”形象与不同时代的精神风貌和社会背景有着密切的关系,它既吸纳了秦代马俑严谨规范的写实主义风格,造型端庄、严谨;又继承楚地自然灵动、古朴神秘的浪漫主义风格。西域良马尤其是大宛“天马”的引进,给“马式”的制作提供了新的参考标准,带来了汉代马文化的变化,这种变化体现出多种元素互相融合、兼容并蓄的特点,并形成了迥异于秦代马俑的汉代马文化体系,呈现出写实基础上的夸张手法,雄健、古朴而又不失灵动的汉代风格特征,并对中国后世艺术作品中马的造型产生了深远影响。