梳理图文支架,结合人物心理复述故事

——《漏》第一课时教学谈

2020-07-03张君杰

张君杰

统编教材三年级下册第八单元以“有趣的故事”为主题,以“了解故事的主要内容,复述故事”为语文要素,编排了4篇课文。如何有效地落实这一语文要素,处理好阅读与复述的关系?笔者以单元精读课文《漏》的第一课时教学为例,谈几点粗浅的想法。

一、围绕复述要素,解读教材,制定目标

(一)明确年段目标要求

《义务教育语文课程标准(2011年版)》中,第二学段对于复述的要求为“能复述叙事性作品的大意,初步感受作品中生动的形象和优美的语言”。与第一学段“听故事、看音像作品,能复述大意和自己感兴趣的情节”相比,三年级学生的复述内容从小故事逐渐提升到叙事性作品,难度从复述片段变为复述整个故事,呈现出明显的序列性和螺旋上升的趋势。教师在教学本课之前对年段目标要求应该有明确的认识和整体的把握。

(二)把握单元整体编排

从单元的编排来看,本单元以“有趣的故事”为主题,以复述故事和创编童话故事为语文要素。《慢性子裁缝和急性子顾客》提示学生借助表格复述故事,《漏》引导学生借助示意图和提示语复述故事。两篇精读课文均根据故事的表达特点给予不同的复述支架,帮助学生复述故事。而两篇略读课文《方帽子店》《枣核》则在学习精读课文复述方法的基础上,引导学生根据文本特点进行迁移运用。口语交际板块还增加了“运用合适的方法,把故事讲得更吸引人”的要求。可见,整个单元在编排上力求落实“复述故事”这一语文要素。《漏》作为本单元的第二篇精读课文,有着承前启后的作用,应依据单元语文要素和本课的复述要求落实好复述训练。

(三)解读文本特点价值

《漏》是民间故事,也是本册教材中最长的文章,给学生的复述带来了一定的困难。好在这个故事情节生动,一波三折,地点也在不断地转换,所以教学时教师可以帮助学生梳理故事发生的地点以及主要的情节,理解故事发展的顺序,并以此为支架复述整篇课文。

此外,对人物的心理活动描写得入木三分,是本文一大特点,表现了老虎和贼自以为是又做贼心虚的状态,读起来十分可笑。教师可以引导学生分角色朗读,体会故事的趣味,加深理解,同时以人物的心理活动为抓手,有效复述故事的各个片段。

(四)审视学生能力起点

对于复述,学生并不陌生。统编教材二年级上册和下册共安排了15次复述训练,借助图片、关键词或提示语等支架,培养学生讲的兴趣和讲的能力。可见,学生复述故事是有基础的。三年级上下两册共编排了12 次复述训练,复述支架也从直观的图片向抽象的词句、表格转变,对学生复述能力的要求在逐步提高。本课中,学生第一次遇到利用示意图和提示语进行复述的练习。教师在教学中应帮助学生梳理清楚故事内容并进行复述方法的实践运用。

基于以上解读和分析,本课的教学应该结合课标理念和单元编排意图,在学生已有经验基础上,依据文本特点帮助学生搭建复述支架,围绕人物心理,尝试对整个故事进行完整的复述。因此,第一课时的教学目标可定为以下三点,其中后两点为教学的重点难点。

(1)默读课文,了解课文主要内容,说说自己觉得最有意思的部分。

(2)梳理故事发生的地点和情节的变化,厘清故事发展的顺序,形成复述故事的支架。

(3)结合老虎和贼的心理活动,感受故事的趣味性,尝试复述片段。

二、落实复述要求,设计环节,展开练习

(一)整体感知,激发复述兴趣

课堂伊始,教师可设计一个简单的转述练习,请学生用上“我喜欢……因为……”这样的句式,说一说自己喜欢的故事和喜欢的理由,然后请其他学生进行转述。转述练习是单元语文园地“词句段运用”中的一个部分。把它前置到单元课文的学习中,是为了让学生经历大量的语言实践,体会到复述不同于背诵,可以用自己的话来说故事内容,更容易发现转述句的特点与规律,从而更好地掌握和运用这种复述方法。

完成上述铺垫后,教师先板书课题,指导“漏”字的书写,让学生根据字形理解字义,再出示阅读要求。

(1)默读课文,读准字音,读通课文,把你觉得最有趣的地方多读几遍。

(2)边读边思考,完成下面的填空。

一个下雨的晚上,( )和( )来到了老婆婆家,无意间听说了( ),心里非常( ),吓得落荒而逃。后来它们好不容易摆脱了对方,可因为贪心再次相遇,一不小心滚下了( ),误以为对方就是( ),都( )了过去。最后,天亮了,老婆婆家的屋顶( )了。

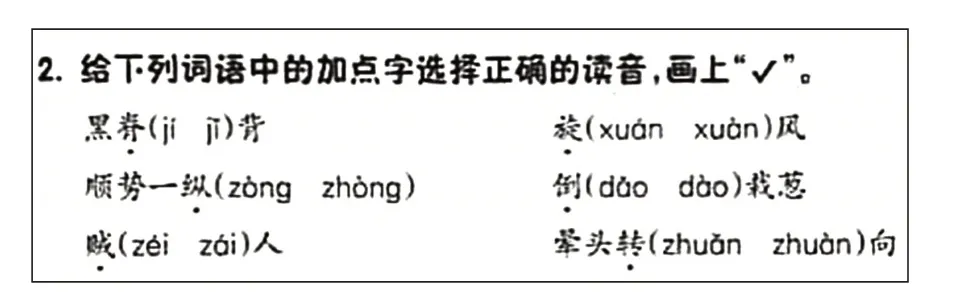

学生初读课文,根据提示完成填空,梳理课文的主要内容。之后,完成《语文作业本》中的第二题(见下图)。教师以此检测和巩固学生对文本中难读字的理解。把《语文作业本》的练习融合在教学中,也能减轻学生的课业负担。

最后,学生交流讨论觉得最有意思的部分,并简单说说理由。这时,教师要充分尊重学生的个性化阅读理解,不要求学生说得如何,重在引导学生初步体验故事的趣味性,激发学生复述的兴趣。

(二)研读课文,梳理复述支架

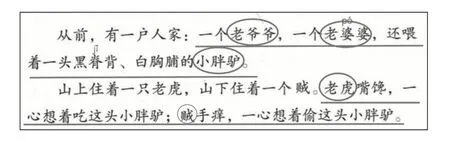

这一板块承接上一环节,教师请学生先说说自己印象深刻的人物,再读一读故事的第1、2 自然段,圈出故事中的人物(见下图)。借助人物之间的关系,教师引导学生复述《漏》这个故事的开头。学生发现,只要梳理人物之间的关系,就能轻松复述这个部分。

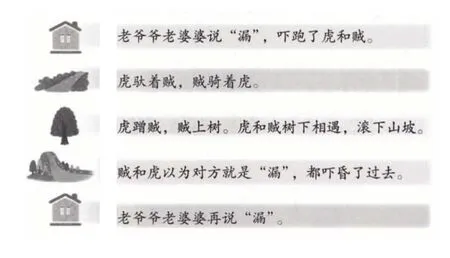

之后,教师跟进任务,设问:“这个故事是这册课本中篇幅最长的文章。要复述好这么长的一个故事是非常不容易的。你们有没有想到什么好方法与大家分享?”根据学生的反馈,教师引导学生快速浏览课文,找到故事发生的几个主要地点,并在黑板上把这些地点以示意图的形式展示出来。此时,这些地点的先后顺序是错乱的。教师引导学生发现问题并上台对这些地点进行重新排序。这是为了厘清故事发展的顺序,促使学生建立按顺序复述故事的概念。

在此基础上,教师请学生研读课文,找一找每个地点都发生了什么事,用简短的话说一说。教师把学生对于主要事件的反馈板书在相应的示意图旁边。在师生的配合下,本课的复述支架得以完成(见下图)。

通过对文本的细读,学生能完整地梳理出这个故事发展过程中地点的变化及主要的情节。他们根据自己的阅读经验和复述经验,厘清了故事的发展顺序,形成整篇文章的复述支架,经历了自主学习的过程。这是本堂课一项重要的学习任务,也是第二课时实现整个故事完整复述的重要前提和有力保障。

(三)抓住心理,尝试复述故事

要实现整个故事的复述,首先要从故事的各个片段入手。课文的第3~9自然段描述了故事五个重要情节中的第一个情节,也是故事的起因。其中,人物的心理活动刻画生动,表现了老虎和贼做贼心虚、盲目逃窜的可笑模样,读起来趣味十足。抓住人物的心理活动,不仅能厘清故事的起因,感受趣味性,也是学生进行片段复述的有效方法。

此板块可以分三个环节实施教学。

1.自主研读,厘清故事起因

教师通过设疑提问进行切入:“一个雨夜,老虎和贼来到了老婆婆家,一个想吃驴,一个想偷驴。可是这跟‘漏’有什么关系呢?”学生带着这个问题,读一读第3~9 自然段,找一找答案。根据学生的阅读反馈,大家共同总结,得出结论:老公公和老婆婆谈论“漏”,老虎和贼觉得“漏”很厉害,最后被吓跑了。这样就初步梳理清楚了故事的起因,了解了“漏”与整个故事的关系。

2.关注心理,体验故事乐趣

教师通过提问“老虎和贼为什么会被从没见过、从没听说过的‘漏’给吓到”,引导学生深入品读片段中的语句,找出老婆婆说的话“唉!管他狼哩,管他虎哩,我什么都不怕,就怕漏”,从而明白老虎和贼会害怕,不仅是因为做贼心虚,老婆婆说的这句话以及说话时的语气、语调也是非常重要的因素。故教师在教学时要指导学生模仿老婆婆的口吻,读好这句话,同时利用这句话再次进行转述练习。

接着,教师顺势引导学生找出可以体会老虎和贼紧张害怕的句子,先画一画,再读一读,最后说一说感受。学生自然而然会找到描写老虎和贼的心理活动的语句,并进行分角色朗读,以小组练读、班级展示的方式再一次加深对文本的理解,感受故事的趣味性。

3.结合心理,复述故事片段

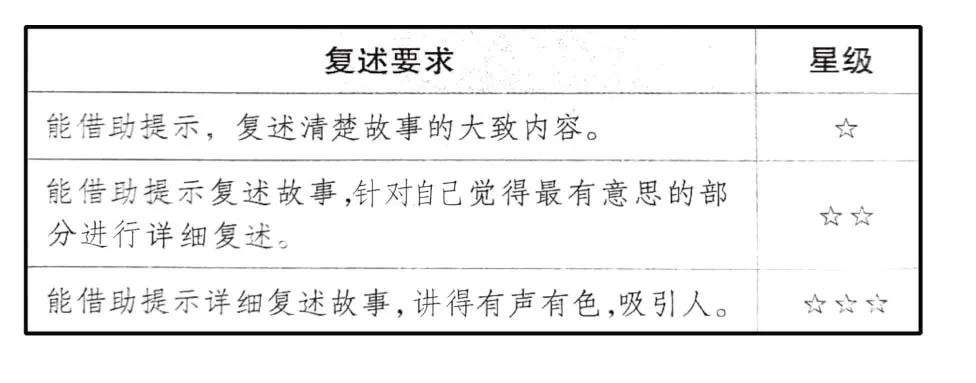

教师要求学生根据板书的第一幅示意图和文字提示,复述这部分内容,引导学生结合老虎和贼的想法,进行复述实践。师生共同评议,标准如下。

抓住人物的心理活动,不仅是复述片段的一种有效方法,也是复述整个故事的一种重要手段。所以,此处的复述实践也是为整个故事的复述做好铺垫。

最后,教师布置学生把这部分故事复述给家长听,请家长打星评价,将学生的复述实践引向课外,发展学生的语文综合运用能力,提升学生的语文素养。

综上,复述是一项重要的语用技能,应该引起语文教师足够的重视。实践证明,在课标理念和教材编排意图的观照下,激发学生复述的兴趣,给予学生复述的方法,为学生搭设复述实践的平台,把复述练习引向生活……这样的路径设计是有利于学生复述能力发展的。