回归·定位·生长

——人教版四年级下册“四则运算”单元整体设计的研究与实践

2020-07-02姚金金邵汉民

□ 姚金金 邵汉民

教育部2013 年审定的人教版四年级下册“四则运算”(以下简称“2013 年版四则运算”)与2003年审定的人教版四年级下册“四则运算”(以下简称“2003 年版四则运算”)相比较,发生了很大的变化。“四则运算的意义”(包括“加法与减法的关系”“乘法与除法的关系”)以及“中括号”又重新编入教材,同时新增了问题解决——租船问题。对于回归的内容,随着学习背景与意义的变化,需要进行重新定位;对于新增的内容,则可以通过横向比较,从“类”的角度提升学生问题解决的能力。

一、回归——不是简单的重复

小学数学教材是《义务教育数学课程标准》(或《小学数学教学大纲》)的具体化。当《义务教育数学课程标准》进行新一轮修订,总会有一些原本被删去的内容重新回归。这些回归的内容如何教?可以回顾它们之前在教材中的编排情况,为重新定位这些内容的教学意义做准备。为此,笔者把“四则运算的意义”与1983 年人教版小学数学第八册第一单元“四则运算的意义和运算定律”(以下简称“1983 年版四则运算的意义”)进行比较,把“中括号”与1983年人教版小学数学第八册第二单元“四则混合运算和应用题”(以下简称“1983 年版四则混合运算”)进行比较。

(一)单元的组合发生了变化

“1983 年版四则运算的意义”与运算定律组合成一个单元(如图1)。这样的组合,从运算的角度分成了三个板块,分别是运算意义、运算关系与运算定律,并把加法与减法、乘法与除法分成两个层次进行编制。

图1

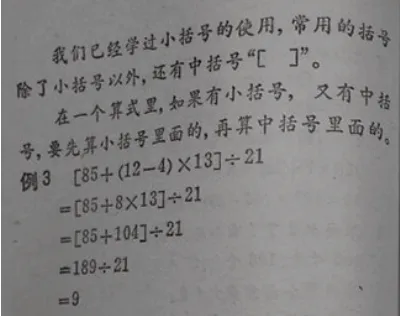

“1983 年版中括号”出现在教材第二单元第一板块四则混合运算的例3 中(如图2),而没有括号与有小括号的四则混合运算在本册学习之前学生已经掌握,本单元中的例1 与例2 只是结合简便运算进行了运用(如图3)。

图2

图3

“1983年版”至“2003年版”之间还有几个版本的人教版小学数学教材,虽然单元组合的内容有所不同,但均是将它们分在两个单元之中。

反观“2013 年版四则运算”,把它们组合到同一个单元之中,可以更好地总结四则运算的发展脉络,整体感受从简单的一步运算到复杂的综合算式的学习过程。

(二)课时的编排进行了调整

进一步分析可以发现,“1983 年版四则运算的意义”不是作为一个整体进行编排的,而是被运算定律所分割,强调了四则运算与简便计算之间的关系。而“2013年版四则运算”则更重视“四则运算”意义的理解。

“1983 年版中括号”的引入采用谈话的形式(如图2),“2013年版四则运算”中“中括号”的引入采用递进比较的形式(如图4),学生通过计算,经历了运用“括号”改变运算顺序,从而引起运算意义与计算结果变化的过程。

图4

(三)对后续学习的影响不同

“1983 年版四则运算的意义”中还包括“求未知数x”,图5 是总结了关系式“一个加数=和-另一个加数”后的内容。也就是说“加、减法的关系”“乘、除法的关系”是“求未知数x”的运算依据,当然也成了后续学习“解方程”的运算依据。“1983年版四则混合运算”之后接着的就是“三步复合应用题”,是四则混合运算的实际应用。

图5

《义务教育数学课程标准(2001 年版)》(以下简称《课标(2001 年版)》的内容标准中,在“解方程”之前没有安排“求未知数x”,而解方程的依据是“等式的性质”;基于应用问题列成综合算式规定不超过两步运算。也就是说,“四则运算的意义”和“中括号”对后续学习没有产生影响,这才有了从《课标(2001年版)》中删除的情况。

现在,它们在《义务教育数学课程标准(2011年版)》(以下简称《课标(2011 年版)》的内容标准中实现回归,但是同样对后续学习没有产生影响,因此,我们需要进一步学习《课标(2011年版)》,重新定位“四则运算的意义”和“中括号”的教学意义。

二、定位——赋予新的教学意义

把“双基”拓展为“四基”,是《课标(2011 年版)》课程总目标的亮点之一,“基本活动经验”“基本数学思想”成为数学素养的重要指标。“四则运算”是从一年级就开始学习的内容,在本单元之前学生已经积累了大量的学习基础。如何从中选择合适的学习材料,组织合理的学习活动,达成“四基”?如何在学生原有的小括号学习经验的基础上,引导他们自主探究“中括号”,经历“再创造”的过程?

(一)总结与完善数学认知结构

“四则运算的意义”在本单元学习之前学生已经有了丰富的多层次的认识。如图6 所示是加法已有的认识层次,由并列关系的实际问题概括出加法运算以及各部分名称,再学习递进关系的加法,最后学习相差关系中的加法。因此,同样是加法算式“3+1=4”,对应于实际问题有如上三类结构。再进一步思考,“四则运算”又可以分成“合”与“分”两种意义,加法与乘法表示“合”,减法与除法表示“分”,“分”与“合”又是可逆的,经历这样的思考,可以更好地构建起“四则运算”的概念结构。

图6

同样地,在对原有的“四则混合运算”的运算顺序进行回顾的基础上,在添加小括号后,如果还要改变原来的运算顺序,就需要“创造”新的括号——“中括号”,从而形成更加完善的“四则混合运算”的运算规则。

总之,本单元中回归的内容,是对“四则运算”和“四则混合运算”的总结、提炼与发展,让学生充分回顾原有的学习基础,通过观察、比较、举例与概括等学习活动,更加完善“四则运算”与“四则混合运算”的认知结构。

(二)经历数学活动经验积累的过程

“数学活动经验的积累”来自对数学活动过程的回顾与反思,也是结构化学习的产物。“四则运算的意义”分成“加、减法的意义”与“乘、除法的意义”两个紧密衔接的课时,这两个课时在选择学习材料、组织学习过程中均可以相互对应。具体地,第一课时分成三个板块:第一个板块是加法意义的构建,结合具体的加法运算,概括出加法的定义与关系式,再通过列举现实情境下的加法模型,构建起加法的数量关系体系(如图6);第二个板块由加法算式联想到减法算式,从而概括出减法的定义以及与加法的“逆运算”关系;第三个板块是利用“加、减法的关系”进行运算推理。同样地,“乘、除法的意义”也可以由这三个板块组成。

“中括号”一课作为“整数四则混合运算”的总结课,可以让学生结合“整数四则运算”计算过程中获得的结果大小的变化规律,通过运算顺序的变化,得到符合要求的运算结果(如图7)。这样的设计,既培养了学生的数感,也与后续小数、分数乘除法运算中出现“越乘越小”“越除越大”的情况形成鲜明的对比。

图7

一般地,“数学活动经验的积累”可以分成“活动”“总结”“运用”三个阶段,“活动”时要让学生充分地经历学习过程;“总结”时要让学生清晰地梳理思考的步骤;“运用”时要让学生在后续学习中应用习得的经验进行自主学习。

(三)重视数学基本思想的渗透

数学基本思想体现了数学思维的特征,一般认为数学基本思想包括数学抽象、数学推理与数学模型。这三种基本思想在回归的三个课时的教学中,均可以很好地渗透。

“四则运算意义”的概括,渗透了数学抽象的思想。以加法为例(如图6),学生有“加法算式”与“加法应用”两个层次的认识,从加法的定义“把两个数合并成一个数的运算”分析,从“加法算式”进行抽象概括更加合理,具体的学习序列为“加法计算(三至五题)➔线段图演示算式各部分的关系➔概括加法的意义”。在上述思路中,加法意义的抽象对象是具体的加法运算,并结合线段图进行几何直观,学生能直观地感受到加法运算过程中“合并”的过程。

概括出加法的意义后,再让学生依据具体的算式如“20+30=50”编应用问题,学生能从实际例子中发现加法应用问题三类不同的现实结构及联系。这一个过程,把“20+30=50”看成了一个加法的模型,通过列举实例,使抽象的加法模型与具体的数量关系构建起联系。

减法的意义又应该如何概括呢?从减法的定义可以看出,它是由加法运算改编成减法运算之后进行概括的。因此,教师可以选择其中的一道加法题改编出两道减法题,然后提问:那么减法又是怎样的一种运算呢?从“减法是加法的逆运算”这个视角,用数学推理的方法概括减法的意义和加、减法的关系。

总之,达成“四基”需要“三线并进”,明线是数学知识学习的过程,暗线是基本思想方法的渗透,连接明暗两线的是通过不断“活动”“回顾”“总结”而获得的数学活动经验。

三、生长——从“类”的角度提升问题解决的能力

《课标(2011年版)》把“问题解决”由“三能(提出问题、理解问题和解决问题)”细化为“四能(发现和提出问题,分析和解决问题)”。为达成目标,在一些单元中还专门编制了“问题解决”的内容,本单元新增的“租船问题”就是其中的一个例子。“问题解决”能力的培养,需要一个长期的过程,因此把这些分散在各个单元中的、形式各异的“问题解决”的内容进行适当分类,以发现同类“问题解决”的共同处,完善与形成相对统一的问题解决的策略,有利于循序渐进地培养学生“问题解决”的能力。

(一)寻找租船问题的同类

依据难易程度与解决问题的思路,笔者把教材中的问题解决分成三类。第一类是基于规范的数量关系的问题解决,如一年级上册第46 页和47 页的加法和减法的应用问题,主要是运算意义在现实生活中的直接应用,等同于《小学数学教学大纲》时期的“应用题”;第二类是基于数量关系的较复杂的问题解决,如本单元的“租船问题”,需要联系实际,按照一定的策略逐步尝试解决;第三类是非数量关系的问题解决,如一年级上册第36页的“看谁搭得又高又稳”,让学生用若干个球、圆柱、长方体与正方体搭一个立体图形,其目的是通过操作活动,感知这些立体图形的特征。

限于文章篇幅,下面以“租船问题”为例进一步分析第二类问题解决的特点。要解决“怎样租船最省钱”,一般要经历如下步骤:一判——租哪一种船省钱?二算——都租这类船要多少钱?三调——怎样调整可以更省钱?四选——比较选择其中最省钱的方案。一般的租船问题,依据这四个步骤都可以解决。

租船问题信息量大,需要进行规范的、严谨的思考才可以完成。如果前期没有类似的问题解决策略的训练,后期没有进一步的巩固,只是独立地进行教学,其教学效果可想而知。因此,笔者寻找到与租船问题同样类型的例题(如表1),试图通过对这些例题的分析比较,设计大致相同的教学思路,以利于问题解决策略的迁移。

表1 人教版教材中与租船问题同类型例题

续表

(二)经历问题解决的全程

通过分析发现,解决问题例题普遍信息量较大,教师可以让学生根据信息提出不同层次的多个问题,学生提问的数量与质量可以反映其“发现和提出问题”的水平。基于这样的思考,逐步形成了经历问题解决全程的教学设计思路。

1.依据信息,提出问题

教师只出示例题中的信息,让学生依据信息提出不同的问题,然后交流汇报,形成问题群。如租船问题中有“租小船每人(至少)多少元?”“都租大船,一共要多少元?”“怎样租用钱最少?”等等。

为了让提出的问题更具开放性,教师可以删去一些信息,让学生根据理解添加合适的信息后再提出问题。如五年级上册的“分段计费问题”,删去“总里程”这一个信息,只出示收费标准[3km以内7元;超过 3km,每千米 1.5 元(不足 1km 按 1km 计算)],让学生依据自己的理解添加信息,形成更加开放的互补的问题群。

2.梳理问题,体会价值

引导学生对提出的问题进行梳理,寻找问题的异同,体会问题的不同作用与价值。如“租船问题”中的问题群可以分成如下几个层次。

第一层次:(1)租大船每人(至少)多少元?(2)租小船每人(至少)多少元?

第二层次:(3)都租大船,一共要多少元?(4)都租小船,一共要多少元?

第三层次:(5)怎样租用钱最少?

通过梳理分层,又可以发现新的问题,如从第一层次的两个问题中还可以提出新的问题:租哪一种船每人付的钱少?最后进行比较,发现第三层次中的问题更有价值,是真正的租船问题。

3.寻找联系,形成思路

寻找问题之间的联系是分析问题、形成解决问题思路的重要策略。如“租船问题”中,第一、二层次的问题经过串联就成为解决第三层次问题的思路,同时,删去一些与之无关的问题(如只租小船需要多少元),形成问题串。

表1 中其他的五个教学内容均按以上教学策略,创设数学情境,让学生自己发现和提出不同的问题并对提出的问题进行分析与梳理,形成问题串,进而得出问题解决的思路。

(三)不断变式让策略一般化

数学学习过程是一个循序渐进、不断完善的过程。以上基于数量关系的较复杂的问题解决,例题提供的往往是较为典型的结构,在此基础上,通过改变情境或信息,让解决问题的思路变得更加严谨,解决问题的策略变得更加丰富。

如“租船问题”的练习中,出现“租车问题”“运煤问题”等,情境变了,但思路没有变化,从而把“租船问题”转化成“租船类问题”。进一步改变其中的数据,出现不一定坐满(或装满)才是最省钱的情况,从而感受完整思考的重要性。再进一步变式,发现“租船类问题”实际上与假设法的思路一致,从而体会策略的一般化。

总之,随着数学课程改革的不断推进,数学课程的内容也在不断地进行增删或调整。教师要增强学科敏感性,认真学习新课程理念,把新课程理念落实到新回归的内容之中,对新增加的内容进行创造性的理解、分析与设计,发挥其数学的生长力。