师范生的信息素养现状及对策研究

——以H师范大学为例

2020-06-30陈云红田欣雨李书明

陈云红,田欣雨,李书明

(湖北师范大学 计算机与信息工程学院,湖北 黄石 435002)

0 前言

21世纪以来,世界各国纷纷由工业社会进入信息社会,受到信息、媒体、通信技术等的持续影响,新型社会要求公民具备信息素养[1]。信息通信技术(ICT)的迅猛发展促进了信息数据的大规模聚集、处理和呈现,成为信息时代的重要支柱,信息素养则成为评价一个人综合能力的重要指标。

1 信息素养的概念定义

“信息素养”最初由美国信息产业协会主席保罗·泽考斯基于1974年提出,指利用信息工具和主要信息源解决问题的技能[2]。信息素养沿着从计算机教育到信息技术教育的发展路径,以培养人的信息科学技能为核心,随着课程建设的深入,信息素养的含义在泛化,成为一种“全能素养”[3]。信息素养强调利用多种工具和渠道获取信息,以及对信息知识的评价、使用与分享。联合国教科文组织(United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization,UNESCO)在全民信息计划(Information For All Progamme,IFAP)中提出:信息素养是人们识别其信息需求、找到并评估信息、存储和检索信息、合乎道德地使用信息、应用信息创造和交流知识的能力。

2 师范生信息素养的重要性

随着中小学信息技术教育的实施和信息化教育环境的改善,教学软件、计算机、多媒体网络等信息技术在教学中被大量使用,我国对教师信息技术应用能力的要求也在不断地变化:从掌握信息技术操作,到提供丰富多彩的学习工具,到转变学习方式,再到信息技术与教育教学的融合创新发展[4]。信息技术应用能力是对各种信息技术的理解与应用能力,即信息的获取、理解、处理、传递等,是一种基本的信息素养[5]。师范生作为未来教师,既是信息知识的获取者,也是传播者,应具备比普通大学生更高的信息素养,能够利用信息技术支持学习与教学。

2018年4月,教育部印发《教育信息化2.0行动计划(教技〔2018〕6号)》中提出:全面提升师生信息素养,推动从技术应用向能力素质拓展,使之具备良好的信息思维,适应信息社会发展的要求,应用信息技术解决教学、学习、生活中问题的能力成为必备的基本素质[6]。

培养师范生的信息素养,既适应了信息社会的时代要求,是推动未来教育信息化的必然需求[7];也是获取知识、有效学习、树立终身学习观念的重要组成部分。因此,调研师范生的信息素养水平现状,探求提高信息素养的方法与措施,具有重要的实践意义。

3 研究方法

本研究采用问卷调查法,调查对象为H师范大学师范专业的大学生,采取线下发放纸质问卷的方式进行调研。问卷的编制参考了UNESCO国际媒介和信息素养调查项目中的调查问卷和评估框架。鉴于师范生身份的特殊性,参考师范生信息化教学能力标准与应用能力自评工具指标,并结合H师范大学的实际情况,编制了师范生信息素养调查问卷。

调查者在18个师范专业中各随机抽取1个班级(包含大一、大二、大三年级),考虑到不同专业班级人数的分布并不平均,故统一随机抽取每班30名同学作为样本。本次调研累计发放问卷540份,共回收有效问卷513份,有效问卷回收率为95%.通过SPSS信度检验方法,对513份有效问卷进行全卷信度系数α计算,得出α=0.879,说明该问卷具有较高的信度,符合教育统计学规定的调查有效度指标。

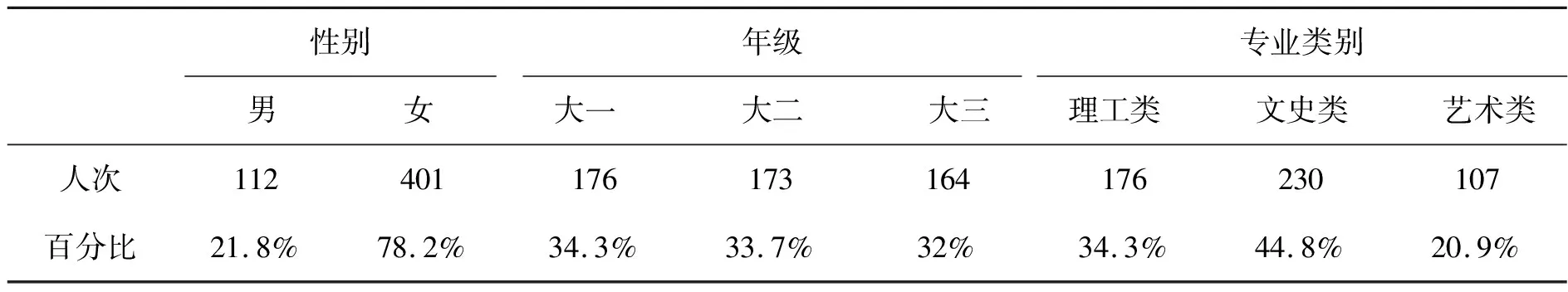

本研究的原始样本结构见表1(N=513),统计了性别、年级、专业类别等关键指标上的分布。抽样年级与专业类别人数基本持平,具有良好的代表性。鉴于师范专业的特殊性,男女比例不作为影响问卷有效度的因素。本研究的多阶段抽样过程遵循了随机原则,能够代表H师范大学师范生总体,具有良好的可推广性。

表1 师范生信息素养调查问卷样本结构(N=513)

4 调查统计与分析

本文通过考察师范生的信息意识、信息能力与信息安全与道德意识等多方面能力,对H师范大学师范生的信息素养现状进行调研和评价。

4.1 信息素养差异分析

利用SPSS软件将学生的性别、年级、生源地及专业类别分别进行差异分析,根据数据分析得出,H师范大学师范生信息素养与年级和专业类别相关,且存在显著性差异。

从表2可以得出:

1)师范生的信息素养在性别上不存在显著差异,且各项均值相近,足以说明H师范大学男女生的信息素养水平相当,性别对信息素养不存在明显影响。

2)不同年级的师范生在信息意识上存在极显著差异,在信息能力与信息道德上存在显著差异。从均值可以看出,大一、大二至大三呈现递增的趋势,说明师范生在大学期间信息素养得到了提高。

3)师范生的信息素养在生源地上不存在显著差异,城市与城镇的师范生均值略高于农村地区的师范生,说明教育信息化覆盖率高,城乡差距正在逐步减小。

4)不同专业类别在信息意识上存在极显著差异,说明不同专业的师范生对信息的敏感程度与认知存在较大差异;在信息能力和信息道德上不存在显著差异,说明不同专业师范生在大学期间都有接受通识教育,如计算机基础、现代教育技术等公共类课程,对信息技术的应用能力与信息网络安全道德等知识能力相当,另一方面说明不同专业的师范生特点不够突出,H师范大学针对不同专业的培养方案与课程设置不够科学合理。

表2 师范生信息素养差异分析

注:F1代表信息意识,F2代表信息能力,F3代表信息道德;**代表P<0.01,*代表P<0.05

4.2 H师范大学师范生信息素养现状

4.2.1 信息获取内容与渠道 信息技术的飞速发展,人们接受信息的途径与内容都变得更加丰富,智能手机已替代电脑成为师范生获取信息的首要途径。H师范大学师范生在日常生活中,在聊天、影音娱乐和查阅资料上花费最多时间和精力(图1).有61.6%的师范生选择了在线课程学习,仅高于48.5%选择游戏的人数。

图1 您上网时一般会做哪些事情

H师范大学师范生在学习过程中(表3),除通过全文数据库(如知网、万方等)查阅资料外,其他查阅渠道均值普遍高于3.其中,学生利用搜索引擎查阅资料的频率最高,均值达4.17,仅有3.1%的学生很少或从不使用该方式。通过全文数据库查阅资料的学生人数最少,有39.2%的学生很少或从不使用该方式。可从表2得出,H师范大学师范生在查阅资料的方式选择上,普遍较信任搜索引擎、纸质教材、电子教材,标准方差均小于1;而选择全文数据库的人数不仅最少,且标准方差最高,说明师范生对知网、万方等期刊数据库不太熟悉,对专业知识的获取意识较弱。

表3 信息获取渠道分析

4.2.2 数字信息的处理及软件工具的使用 处理信息是一种人发挥作用的认知过程(Walsham,2001)。ICT工具有助于信息的存储、接收和传输,处理信息的过程需要信息素养。

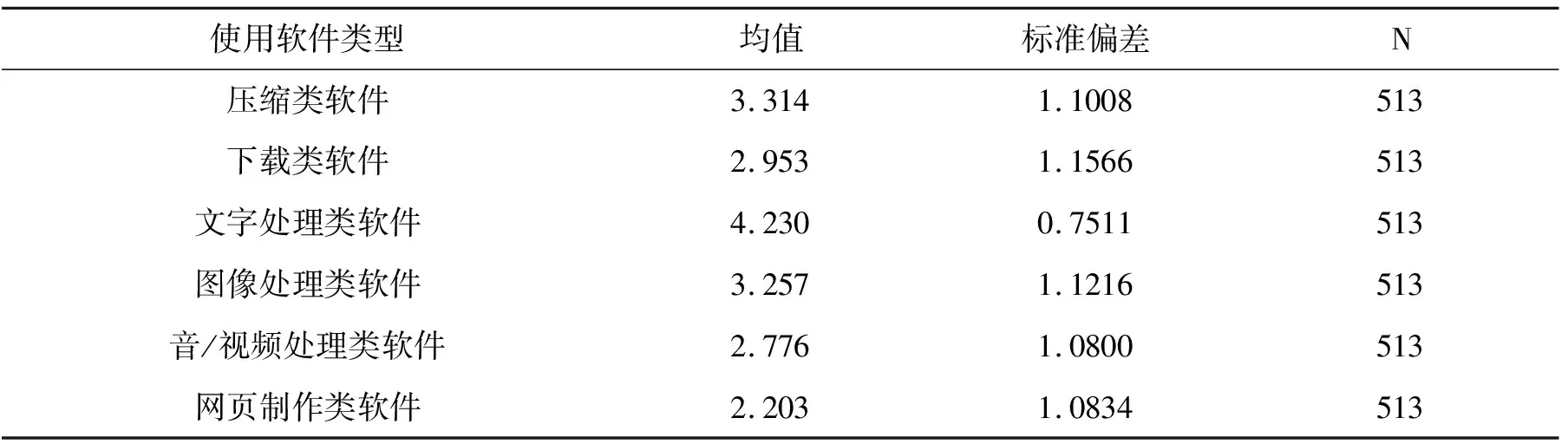

从“使用软件类型”可以看出(表4),H师范大学师范生的ICT工具使用情况复杂。其中,压缩类、下载类与图像处理类软件均值在3左右,文字处理类软件(如Microsoft Office、WPS等)均值最高,达4.23,仅13名学生(2.5%)很少使用,无学生从未使用过。音/视频处理类软件、网页制作类软件均值较低,与该类型软件使用难度较大有关,均值高于2说明大多数学生都有了解或接触该类型软件,但限于专业特殊性或自身学习情况不需要经常使用。将该选项原始数据进行排序,117名高频使用该类软件的师范生涵盖三个专业类别、数十个专业。并且,标准偏差大于1说明学生之间个体差异较大,同个专业内存在总是、经常或从未使用过该类型软件的各类学生,说明H师范大学师范生对ICT工具的使用能力较强、学习兴趣较高,不限于专业或课程需要。

表4 信息处理软件的使用分析

4.2.3 网络安全与道德意识 “获取信息资源的考虑因素”(表5)均值高于3,H师范大学师范生对网上信息资源的防范意识较高。其中,“资源内容是否合法”的标准偏差大于1,说明部分学生对信息资源的鉴别能力较弱,不了解合法使用的概念和范围,需要对其进行正确引导。“信息资源的时效性”“平台或作者的权威性”“听说或使用过该资源”是H师范大学师范生获取网络信息资源的首要考虑因素,占比分别是96.3%、93.6%、91.4%.

综上可知,H师范大学师范生在日常学习生活中,对休闲娱乐的信息需求更高;信息搜集能力不强,更加依赖于简单的搜索引擎进行查找信息,对专业知识数据库网站缺乏深入了解和使用;对信息的交流能力较强,但对声音、图像等信息的处理能力较弱,大部分师范生对常用软件仅有了解,无法熟练使用;对信息安全、信息道德与法规的了解不够,面对网络上的丰富资源,其鉴别能力较弱。

5 对策与建议

信息素养不仅是师范生提高自身获取知识、“学会学习”能力的重要因素,更是新型教师所应具备的职业性要求。H师范大学94.5%的师范生认为信息素养是大学生必须具备的能力之一,仅33.9%的师范生对学校目前的信息素养培训能力感到满意,且有31.9%的师范生认为本校教师的信息技术应用能力亟待提升。调查结果显示,H师范大学在信息素养培养的过程中,院校的重视程度、课程体系建设、基础信息化设施,教师的信息技术应用能力,与师范生的强烈提升意愿存在较大的落差。对此,针对H师范大学信息素养培养现状提出了以下建议。

5.1 完善培养信息素养的课程体系

H师范大学师范生更希望通过专业课(470名,91.6%)、实习(460名,89.7%)、专业技能培训(442名,86.1%)这三种方式来提高自身的信息素养水平。绝大多数师范生认为专业课程和有效实践是提高信息素养能力的重要途径,侧面反映出H师范大学在信息素养课程培养过程中的缺失,亟待完善。

师范院校只有正视信息素养的重要性,完善师范生信息素养培养的课程体系,明确对师范生的信息素养要求,并结合师范生未来职业的特殊性,分阶段设置课程,培养师范生利用信息手段学与教的双重能力。开设《计算机应用基础》《现代教育技术》《信息技术与课程整合》等通识课程,由浅及深,引导师范生树立正确的信息道德,掌握信息检索与处理能力,能够熟练使用多媒体软件。结合不同专业特点,利用特色课程进行信息能力的学习与拓展,为师范生提供更多的实践机会,深入地学习并使用信息技术知识,掌握信息处理技能,提升信息素养。

5.2 整合信息技术与课程教学

H师范大学师范生认为讲授式教学(420名,81.9%)、多媒体课件教学(369名,71.9%)、协作学习(359名,70%)能够提高学习效率。随着信息技术的发展进步,传统的教学方式依然受到认可,多媒体课件成为教师授课的必要手段,师范生有较高的学习自主性与独立意志,能够利用信息资源支持交流学习。

整合信息技术与学科课程是教育信息化的大势所趋,其本质是结合各学科的特点应用信息手段,实现教师的教学方式、教学呈现手段、学习者的学习方式、师生互动方式的变革[8]。师范生对信息素养的迫切需求,亟需专业教师进行指导,从学习实践中提高自身能力,巩固知识技能。信息技术与课程整合对教师提出了更高的要求,提升教师的信息化教学能力,能够让师范生认识信息技术与教学融合的必要性,潜移默化地建立信息化教与学的意识。

信息技术与课程整合不仅能够培养师范生的信息交流与协作能力,加强其对信息技术知识的掌握[9],并应用于解决实际问题,切实可见地提升其信息素养;同时,也要求教师具备更高的信息素养,能够积极地使用信息技术进行教学活动,了解基础的信息知识理论,具备良好的信息道德与法律意识。建立良好的教师信息化教学能力的培养考核机制,形成信息化教学的教师教研共同体,以工作坊的形式进行交流与分享,从而达到信息技术与学科教学的深度融合。

5.3 营造信息化学习环境

H师范大学仅37%的师范生对学校的信息化资源有过了解,但97.9%的师范生表现出对院校信息化资源的使用意愿。如图2所示。大部分师范生不了解H师范大学的信息化设施,仅教育技术学、物理、地理、生物、美术、体育等几个专业对校园信息化资源使用频率较高。学校对信息化环境的投入难以落实到课程教学中,不同专业对信息化资源的需求差别较大,不同学院的信息化资源分配存在悬殊。

信息化环境既包括校园网、多媒体教室、电子阅览室等硬件设备,为高校师生提供更加安全便捷的校园网络服务、丰富的数据资源库、网络教学平台等;也意味着为师范生提供应用信息技术机会的软环境,培养其利用信息化工具处理、分享素材,在信息化环境中协作学习的能力,从而提高自身信息素养水平。

营造信息化学习环境是培养与提升师范生信息素养的关键因素,院校应在软件和硬件设施上根据信息素养课程体系要求,结合各专业、院系特色,完善如智慧教室、多媒体设备、校园网等基础设施;充分利用线上教学平台,采取线上线下混合学习形式,将信息化教与学融入师范生的日常学习中。

图2 您了解学校的信息化资源吗

6 结语

信息素养的培养和提高是一个长期的过程,需要师范高校、教师以及师范生共同努力。不仅要充分认识提升信息素养对于落实立德树人目标、培养创新人才的重要作用,更要通过课程整合与教学改革,切实提高校园的信息化环境,提升师范生的信息素养水平,培养能适应信息化教育的未来教师。制定师范生信息素养评价指标体系,有针对性、方向性地提升信息素养。

加强对师范生的信息素养,以培养终身学习能力为主要教育目标,针对不同专业的特点,从多维度完善对师范生信息技术能力的课程培养方案,进一步丰富并拓宽信息素养教育的内容和教学方式,以适应信息时代、智能时代发展的对未来教师的要求。