办公园区微能源网系统集成及实践

2020-06-29杨晓光

摘 要:介绍了位于某公司办公园区的包括25 kWp光伏发电、盟固利160 kWh锰酸锂动力储能梯次利用、30 kW燃气两联供、60 kW燃气锅炉以及负荷监测与优化的微能源网设计及集成案例,通过能源管理系统(EMS)可实现用能数据采集、多种能源系统的控制和优化,通过数据采集形成用能行为画像,可针对效益最大化、保供、假日模式等不同应用场景采用相应运行模式进行工作,以期达到功能性和经济性的统一。

关键词:微能源网;光伏;梯次利用电池;燃气两联供;多能互补;运行模式

0 引言

近年来,随着电力电子技术、储能技术、通信技术、多能耦合技术的不断发展,在能源革命新思想“四个革命、一个合作”的引领下,能源互联网、微电网不断深入人心。在以“三型两网”为核心的综合能源服务浪潮引领下,通过对电力、天然气、热力等多种能源在源、荷、时、空多维度的集成优化,打破能源技术壁垒和产业壁垒,实现系统能源高效利用,进而实现高性价比、环境友好型的微能源网,已经成为一个重要的研究方向和未来能源转型的重要抓手,有很好的现实意义。

1 系统集成前期调研

以在已有的3 000 m2办公园区建设园区用能经济性和功能性相统一、可观、可控性价比高的微能源网为目的,通过仔细分析园区用能类型、用能成本、用能曲线及可用分布式资源的实际情况,设计并实现了对电力、制冷、采暖等多种类型能源的经济控制和优化利用。

1.1 负荷分析及能源成本

(1)常规负荷:厨房电加热厨具、电动自行车充电亭、新能源车充电桩、室外高杆灯、屋顶亮化工程、电热水器、室内空调。

(2)可调节负荷:小型冷库、电动自行车充电亭、新能源车充电桩、办公用中央空调(需要做改造)。

(3)关键负荷区域:会议室、档案室以及独立客房。

(4)电费执行峰谷商业电价;燃气费:3.5元/m3;采暖费:39.8元/m2。

系统初置参数如图1所示。

1.2 约束条件

(1)办公楼位于市区,南面为低层民宅,晚间休息时间不允许有噪声,噪声需小于45 dB,安全要求较高。

(2)可用屋顶面积300 m2,相对狭小,部分屋顶采用光导管实现节能使用,部分屋顶设置了无公害菜园,院落中有高大乔木——法桐树,进一步减少了分布式能源安装面积。

(3)并网不上网的限制要求更好的有功功率控制。

(4)关键负荷如会议办公室及冷藏室。

(5)成本预算限制及投入产出比。燃气发电容量偏低,导致单位容量成本偏高;储能技术商业化不足,成本偏高。

1.3 功能需求

(1)通过削峰填谷获得套差收益;

(2)采暖季节燃气联供系统效率不低于78%;

(3)可调负荷的时段调整;

(4)进行负荷画像,优化负荷曲线,减少最大需量MD;

(5)分布式能源发电应兼顾功能性和经济性;

(6)根据不同应用场景确定不同的操作模式,保证在不同场景下的自动控制。

1.4 可利用資源分析

(1)屋顶面积不足300 m2,去除遮挡;

(2)燃气分布式可利用空间30 m2,已安装采暖终端;

(3)可用于安装控制室和电池室12 m2;

(4)可用于控制室和显示大屏25 m2;

(5)已经积累的数据、可测量的负荷曲线;

(6)可进行智能控制的中央空调、冷库螺杆制冷机组、园区高杆灯以及充电设施。

1.5 其他约束条件

(1)微能源网作为新鲜事物,相关部门没有规定明确的流程,难以实现并网逆功率运行;

(2)办公园区原来没有燃气接口,负荷多为电力负荷,燃气接口需要协调,燃气需要满足安全要求;

(3)居民楼宇与实验室比较近,噪声问题和排烟问题需要着重考虑。

2 微能源网系统集成

经充分分析,从收益模型来看,应最大化地应用光伏分布式电源,通过储能进行削峰填谷,降低最大需量MD,高负荷时段满功率发电,利用余热作采暖运行;从实验平台来看,要尽可能考虑多种不同分布式能源和不同用能属性的负荷,为研究如何实现源、网、荷、储、控五位一体的平台创造条件,并借此研究各个子系统的耦合和优化控制。经充分考虑,确定了微能源网的系统组成,分别是能源控制系统、通信子系统、负荷采集系统、环境检测系统、光伏发电系统、储能梯级利用、燃气分布式联供及余热补燃锅炉。根据典型工作日负荷曲线的分析,最大负荷在11:00前后,该阶段办公园区工作用电、沿街门头房营业用电、厨房做饭用电等多个负荷共同作用。负荷在夏季达到最大值142 kW,冬季典型日负荷最大值为89.8 kW。

2.1 系统配置

系统为“并网不上网”交流母线型分布式系统,各个子系统相对独立,如果出现系统故障解列等异常情况,系统可自主进行后续安全处理。各子系统统一受能源管理系统的协同及控制,系统由能源管理系统EMS、负荷监控系统、光伏发电子系统、动力电池梯次利用储能子系统、燃气热电联供及补燃采暖系统等组成,系统图如图2所示。

2.2 能源管理子系统

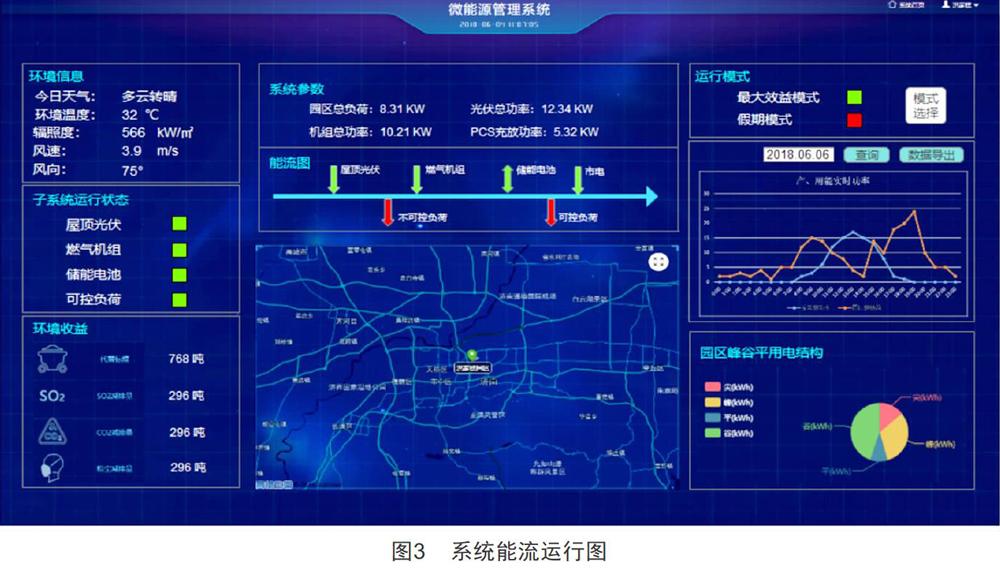

能源管理系统(以下简称EMS)作为系统控制单元,主要完成实时监控数据的收集、分析及优化控制以及各个子系统的协调和控制,具有能流界面、运行界面、子系统界面等多个界面,人机界面良好,多种模式可选。EMS是整个系统的核心和大脑部分,是实现源、网、荷、储、控的智能单元。EMS布置在型号为E2000的主站上,该型号主站响应时间≤2 ms,平均无故障时间大于6 000 h,可进行热冗余配置。此外,通过安装安全隔离设备可以将数据有选择、有区分地进行Web发布。图3为系统能流图,直观、清晰地显示了能源流动的大小和方向。

能源管理子系统是整个控制系统的“大脑”,控制命令是否下发并且正确响应需要回传确认,确认命令是否执行,并作出相应响应。除自身软件具备故障处理机制外,还需要通过热机冗余以及UPS等手段保证其可靠性和安全性。

2.3 负荷监控子系统

负荷用能采集子系统主要是通过对负荷的实时采集及运算,实现对最佳工作模式的计算和正确响应人机交互的命令。电力数据主要包含实时采集数据、功率因数数据等,使用DLT645协议,通过协议转化模块,采用专用RS485线缆进行有线通信,数据采样时间小于100 ms,以保证数据采集的及时准确。图4是各个区域电度表的拓扑图,将不同区域的表计数据作相关统计,能实时看到各个负荷当前的运行情况,为负荷预测和源荷平衡控制等提供了数据支撑。

受办公园区限制,经分析,可利用的负荷确定为会议室中央空调(6匹)、慢充充电桩(7 kW)、电动自行车棚充电区域20部电动自行车的充电和8灯头×60 W广场高杆灯。可控负荷的选择可为负荷平衡起到重要作用,为负荷时移提供了基础条件。

系统将核心团队办公室以及食堂用能作为关键负荷,不允许出现断电或者长时间停电的情况。

可控负荷的使用需进行改造,主要包括两部分:一是对含有智能控制器且响应控制命令的机组(如冷库用螺杆机组)进行通信调试或智能化改造(中央空调机组控制器),一般需要机组厂家的技术配合,以充分了解数据点表、响应能力以及通信协议或干接点;二是对开断类建议负荷,将负荷配电柜的开关替换成接触器或智能断路器,通信可以采用Lora无线或干湿接点有线控制。

2.4 光伏发电子系统

光伏系统技术已经非常成熟,发电过程无噪声,无废水和废渣。光伏系统用于商业用电具有较好的收益,应利用可用空间最大化利用高效光伏系统。根据现场勘测,考虑遮挡因素,使用1组英利熊猫系列最新高效285 Wp双玻双面光伏组件,背面增益10%;2组高效单玻单晶组件290 Wp电池板,光伏适当架高,保证背面反射率,基础屋顶作增大反射率处理以保证最大发电量,同时作对比。总容量为25 kWp,逆变器采用自取电多MPPT华为逆变器30KTL,为了配合系统对光伏单元的有功控制,采用配套专用通信管理机进行通信。光伏系统运行图如图5所示。

特别需要注意遮挡对光伏子系统不成比例的影响。在屋顶设置光伏时,一般冬至日09:00—15:00不对电池板产生遮挡,特殊情况下,可通过MPPT(最佳功率点跟踪)的组串设置规避影响。采用双玻双面电池时,支架设置需要考虑光伏支架对散射光的影响,不合理的设置可能使得背面发电部分实际损失超过50%。另外,通过对屋面层的不同处理可以进行反射率实验。

2.5 梯级利用储能子系统

储能子系统由采用50KTL的储能变流器PCS、电池管理单元BMU、电池管理系统BMS和8组50 kW/160 kWh锰酸锂动力电池等组成。PCS在谷值时段以0.2C的充电电流进行充电,白天尖峰时段和高峰时段以0.5C(0.2C~2C)进行放电。锰酸锂电池额定电压为3.8 V,充放电阈值设定区间为2.5~4.25 V。除实现基本的峰谷套差外,还可以为会议室、关键区域办公电脑和照明等关键负荷提供容量备用。考虑到成本,本次系统未考虑无缝切换的功能。梯次利用储能单元运行系统原理如图6所示。

特别要注意:储能子系统要保持良好的通风和散热条件,制定好电池单元级别及电池簇级温度、过充、过放的安全控制策略。

在离网运行模式下,需要匹配负荷启动或停止时产生瞬时负荷的控制策略,同时辅以管理要求。储能变流器在离网运行时,处于V/F工作模式下,需要防孤岛模块保证安全性。

2.6 燃气联供及补燃燃气锅炉

来自市政管网的气源稳定,气压在高峰用气阶段不低于1 800 Pa(18:30—20:00,与用电高峰重合),满足内燃机发电要求,发电功率30 kW,其余热包含480 ℃烟气、82 ℃冷却水以及90 ℃润滑油,通过工业板式换热器为1 200 m2办公室冬季采暖提供热源或余热。余热功率经测算约40 kW,考虑到建筑现有保温结构,设置60 kW余热补燃锅炉作为补充。图7为燃气发电—补燃锅炉运行系统图。

燃气发电负荷运行的注意点:余热利用会受压运行,余热利用会降低发电效率1%~2%。满负荷运行时,是系统效率最大的时刻。

余热利用需要反复实验流量得出最佳值,要尽量采用变频泵,热量表精度要满足计量要求,采用涡街流量计进行计量。热水管要保证充满水,不得有气泡,施工工艺需满足要求。

燃机的维护需要按照操作规程完成,润滑油的加注、冷却水的温度跟踪都将一定程度上影响运行结果。

如果有力率考核,可以进行无功补偿。

3 工作模式的设置

方案集成后,针对不同的工况,系统设置了如下工作模式:最大化收益模式、假期经济模式、保供电模式、需求侧响应模式。

最大化收益模式,顾名思义就是收益最大化,具有以下要求:

(1)最大化利用分布式光伏能源,防止弃電。

(2)最大化利用电储能移峰填谷,梯次利用电池谷时充满电(上限安全阈值4.25 V,下限安全阈值2.5 V),电价尖峰时段全部放电。

(3)燃机实现满功率高效运行。采暖季,燃机发电余热联供工作在满功率;非采暖季则主要用于需量MD管理。

(4)负荷管理。充电电动车错开用电高峰时段,减少充电成本;空调自动限温运行,限时、移峰使用;螺杆制冷机组错峰运行。

假期经济模式,是针对非工作日负荷出现较大差异,对负荷分析并综合平衡后的控制策略,具有以下要求:

(1)并网不上网,光伏多余发电,储电应用,储能充满后限功率运行,必要时弃光处理。

(2)燃机停运。

(3)负荷分类。除关键负荷或关键区域外,空调停运;电动自行车充电站停止运行;高杆灯限功率、限时段运行;可控螺杆机组大功率谷电应用等。

保供电模式是针对特殊场合下的特殊诉求,如基于特殊时间,对重要客户、重要活动保证安全的应对策略,可能会牺牲一些经济性,具有以下要求:

(1)储能SOC不低于90%;

(2)燃机处于热冗余状态,采暖季补燃锅炉全功率运行;

(3)光伏投入有功功率处于可控状态,多云天气停发;

(4)负荷控制,优先保证关键负荷用电诉求。

需求侧响应模式是针对电力体制改革不断演进过程中,新产生的辅助服务要求或需求侧响应要求,如容量激励、需量管理等明确需求,以产生增值的模式,是本平台作为实验平台,针对场景的预设开发。在实际运行中,受容量、政策限制不具备实操此模式的条件。

这里要特别指出,针对不同的园区,如生产类、商务类和研发类的办公园区控制策略将出现比较大的差异,关键在于负荷“画像”以及对企业管理行为的把握。一成不变的控制策略不能适用于所有场合。

4 系统效果分析

系统搭建完成后,开发了基于分布式控制的能源管理平台,完成了整个系统的选型,子单元安装、调试及运行,做了大量功能性实验和验证性实验,针对不同模式实现了初期规划的全部功能。以冬季采暖季为例,07:30—18:00(工作时间)开启燃气联供,经测算,效率达到74.3%,其中,发电效率为30.8%。燃气成本为3.5元/m3,燃气热值在8 400 kcal,可发电8 400×30.8%/860≈3.0 kWh,采暖换热效率为33.5%,因为规模偏小,保温措施等还有待加强,发电效率和换热效率仍有较大改善空间。光伏发电全部消纳,每年1 Wp可发电在1.21 kWh,储能部分谷电峰(尖)用,梯次利用电池成本约为正常电池的1/2,在低放电功率下,可循环利用1 500次以上,储能度电成本在0.5元/kWh左右,未来将有更大的降价空间。

5 结语

本文通过对园区微能源网的信息收集、功能分析、系统配置及选型、能源管理策略制定及开发到最终调试运行并进行实验的全过程的介绍展示了微能源网的产生过程。该微能源网系统采用分布式构架,通过智能能源管理系统进行各自主子系统的优化管理,达到可靠性、安全性和经济性的统一,是未来能源互联网的智能单元;同时,对于在建筑上友好使用绿色能源,推动能源产业革命方面,也具有很好的推广意义和应用价值。

[参考文献]

[1] 冯庆东.能源互联网与智慧能源[M].北京:机械工业出版社,2015.

[2] 李钟实.太阳能分布式光伏发电系统设计施工与运维手册[M].2版.北京:机械工业出版社,2020.

[3] 中国能源研究会储能专委会,中关村储能产业技术联盟.储能产业发展蓝皮书[M].北京:中国石化出版社,2019.

[4] 寇伟.“三型两网”知识读本[M].北京:中国电力出版社,2019.

[5] NTT DATA集团.图解物联网[M].丁灵,译.北京:人民邮电出版社,2018.

[6] 华志刚.储能关键技术及商业运营模式[M].北京:中国电力出版社,2019.

[7] 中国建筑节能协会.建筑节能技术[M].北京:现代出版社,2014.

[8] 同濟大学建筑设计研究院(集团)有限公司,华东建筑设计研究院有限公司华东建筑设计研究总院.公共建筑绿色设计标准:DGJ 08-2143—2014[S].上海:同济大学出版社,2019.

收稿日期:2020-04-02

作者简介:杨晓光(1987—),男,山东东营人,工程师,研究方向:新能源发电、微电网以及综合能源服务。