行星式抛光装置设计

2020-06-29林云辉杨帆林清淡林晓辉

林云辉 杨帆 林清淡 林晓辉

摘要:设计了一款可应用于机器人抛光作业且具有行星运动功能的抛光装置。设计了控制系统,并对其去除函数进行了研究,分析了偏心距、公自转速比等参数对其去除函数的影响。通过仿真计算得出,当取转速比f=4、偏心率e=0.8时可获得较为理想的去除函数,理论上可获得更高质量的抛光表面。

关键词:行星式;抛光;轮系设计;去除函数

0 引言

美国Itek公司于20世纪70年代率先提出计算机控制光学表面成型技术(CCOS)的思想,经过长期深入研究,R. A. Jones通过大量实验对比指出抛光磨头的去除函数越接近高斯型,抛光过程中工件表面的面形误差收敛越快,而采用行星运动方式有助于得到较为接近理想的去除函数模型,故在小磨头拋光技术领域广泛采用行星运动方式[1]。

国防科技大学、天津大学研制了适用于大口径光学元件抛光的行星运动式抛光装置,但普遍采用两台电机以实现工具磨头绕自身轴线的自转运动及绕中心轴线的公转运动,采用了二级带轮的传动方式以实现工具轴的自转动力的传递。不过转速较高时,装置整体会因摆动产生的惯性力而发生振动[2-3]。基于此,本装置采用单电机驱动及行星齿轮组传动的方式实现抛光磨头的行星运动,降低了抛光运动的惯性,该装置结构紧凑,可以与机器人配合实现高精度抛光作业。

1 抛光去除函数模型

1.1 Preston假设

根据Preston假设,在已知抛光磨头与工件表面抛光点瞬时压力及相对速度的条件下,可以计算出在抛光时间t内被抛光位置的材料去除量[4]。在本次行星式抛光装置设计中,为简化仿真,比例系数K和压力P为常数,于是Preston方程在本次设计中推导为如下公式:

1.2 行星式抛光机构去除函数的建立

根据式(2),该行星式抛光机构的抛光效果主要受速度影响,为求得公式中V(x,y,t),针对抛光工具头上的某一点C建立行星轨迹运动模型进行分析,如图1所示。

由于该抛光工具头上C点的运动为具有牵连运动和相对运动的复合运动,所以要对该C点的运动进行速度分析才能求出C点的V(x,y,t);ve的牵连点为O2,牵连半径为r4,相对运动的半径为r3。由于该C点为复合运动,所以其运动速度的合成如下:

根据Preston方程可知,影响最大的为自转和公转转速比f以及偏心率(偏心距与抛光盘半径的比)e,为此,采用Matlab分别对这两者进行分析,首先取f=3,偏心率e在0~1之间以0.2为间隔进行分析,如图2所示。

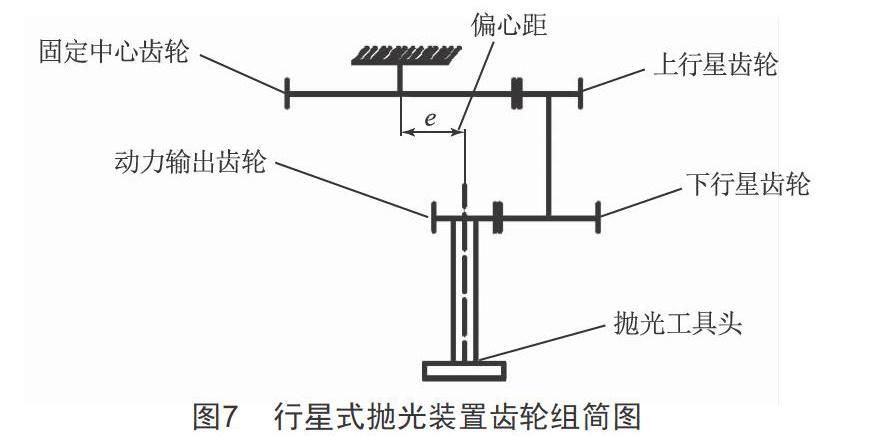

通过图2可知在e为0.8时所得到的图像更加接近高斯曲线,也就是理想抛光曲线,于是在最后的轮系设计中e取0.8。接着讨论当偏心率e固定为0.8时,自转和公转转速比f受不同取值的影响,分别取f=1~15时的图像如图3所示。

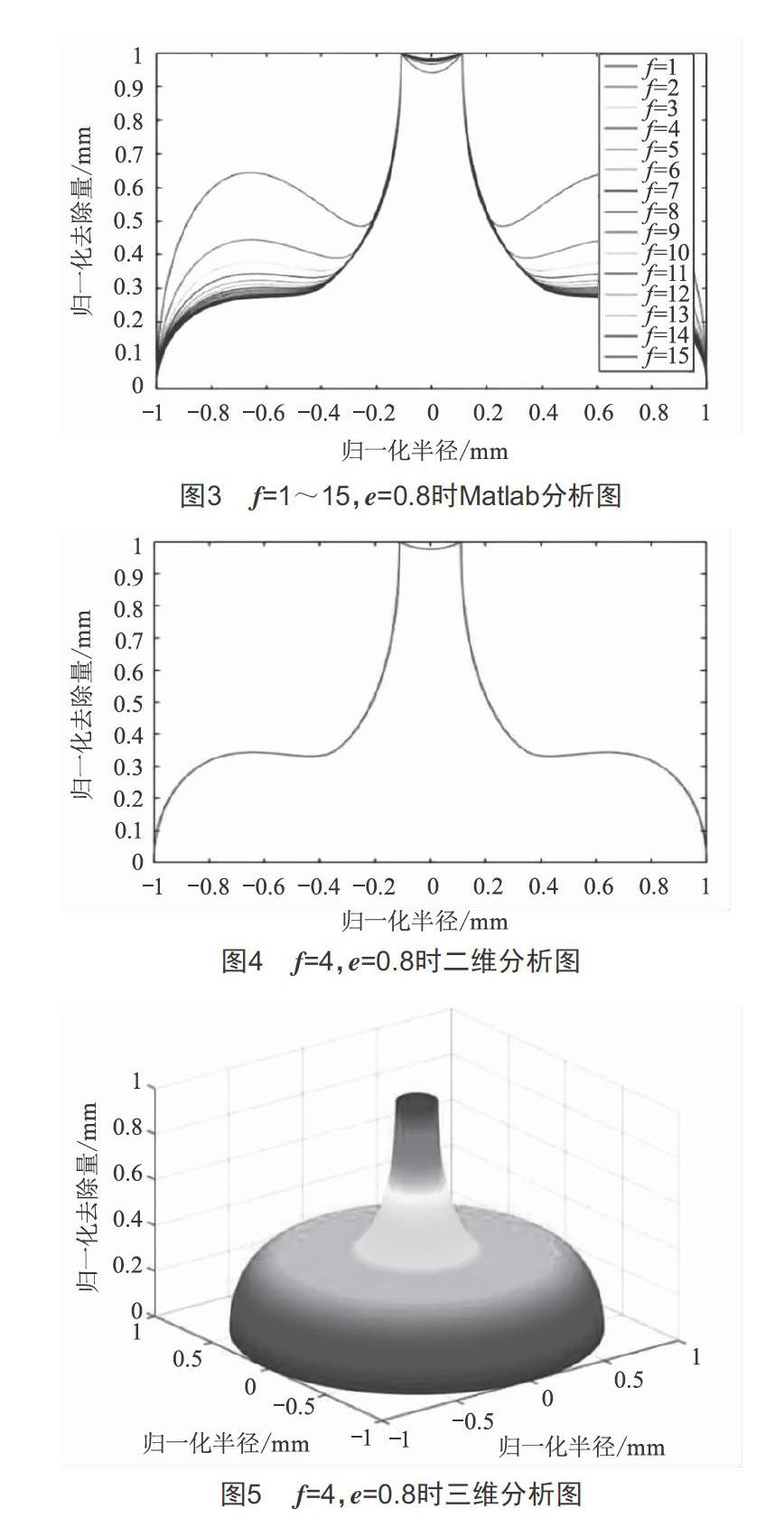

在对于抛光结果的研究中,越接近正太分布的曲线,抛光效果越好,于是本行星式抛光机构选取在这两组仿真中最接近的曲线,即f=4,e=0.8,如图4、图5所示。

2 行星式抛光机结构设计

2.1 整体设计

本行星式抛光装置整体如图6所示,其包括固定中心齿轮、主体外壳、底部支撑板、固定连杆机构、抛光工具头、上行星齿轮、步进电机、机器人连接法兰、下行星齿轮、动力输出齿轮。通过机器人连接法兰和机器人、数控机床等外部设备连接,并且在抛光工具头中有冷却系统,采用从中间喷射冷却液的方式进行冷却;固定连杆机构主要作用是对抛光工具头进行固定,降低抛光工具头由于振动产生的误差;步进电机与固定中心齿轮、上行星齿轮、下行星齿轮、动力输出齿轮构成行星轮系,实现电机动力与扭矩的传递。

2.2 轮系设计

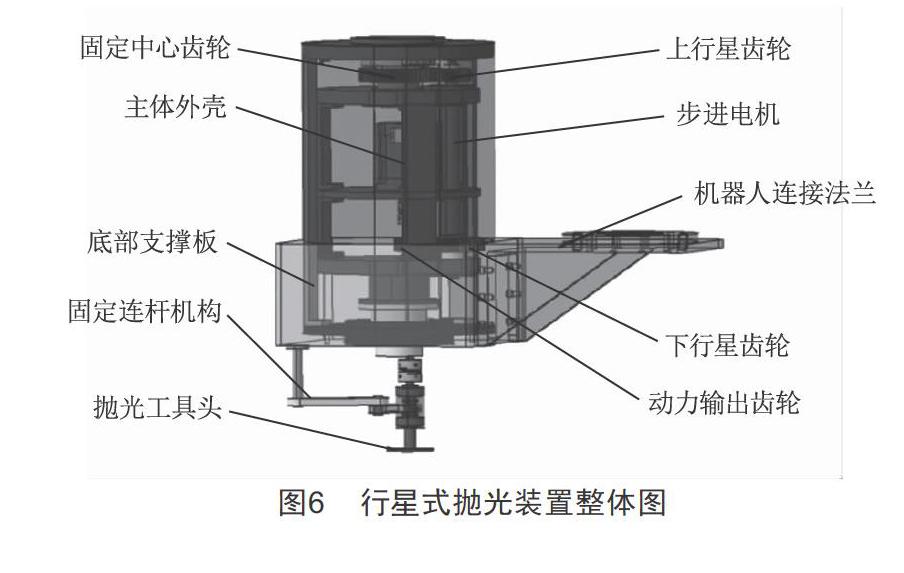

市面上的行星式抛光机对自转和公转传动比的控制有两种方式:一是两个电机直接控制,二是单电机控制。本次设计选择单电机控制,但由于单电机控制无法实现传动比的调节,于是本设计采用上述去除函数模型优化确定出最接近理想传动比的实际传动比。在本设计中,主要通过PLC控制步进电机的输出扭矩,再传递给直接连接的动力输出齿轮及连接在其下面的抛光工具头,实现自转速度的控制;通过步进电机将扭矩传递给动力输出齿轮再传递给下行星齿轮,再传递给上行星齿轮,最后与固定中心齿轮形成的传动比,实现自转与公转速度的控制。

本次设计的轮系组,由于考虑需要只使用一个电机实现对自转速度和公转速度的控制,于是将轮系组设计为周转轮系,如图7所示,这样既能实现一个电机控制自转速度和公转速度,还能节省空间、缩小体积。本次齿轮的模数等通过去除函数的分析得到最为理想的数据,以达到提高抛光效果的目的。

3 结语

本文设计出的行星式抛光机构采用Preston假设对齿轮系的数据进行优化,通过Matlab进行数据仿真,最后选取较为接近理想去除函数图像的数值,根据这组数值设计行星式抛光机构中的轮系机构,使得设计出的行星式抛光机构能够达到更好的抛光效果;并且采用一个电机进行控制,使得控制更具操作性,占空比下降,减少了故障的发生。该机构设计巧妙、结构紧凑,可以推广应用于类似工业领域。

[参考文献]

[1] 谢银辉.智能抛光方法去除特性及控制技术研究[D].厦门:厦门大学,2014.

[2] CCOS边缘效应的小研抛盘修形修正方法[J].国防科技大学学报,2015,37(6):30-33.

[3] 张文彪.基于计算机控制小磨头抛光的去除函数理论研究[D].天津:天津大学,2013.

[4] 王权陡.数控抛光技术中抛光盘的去除函数[J].光学技术,2000,26(1):32-34.

收稿日期:2019-12-09

作者简介:林云辉(1997—),男,福建漳州人,研究方向:精密抛光技术。

通信作者:林晓辉(1985—),男,福建漳州人,博士,副教授,研究方向:精密磨抛加工及检测技术。