公路旱桥上跨既有浅埋隧道的方案研究

2020-06-27刘京

刘京

(中铁第五勘察设计院集团有限公司 北京 102600)

1 工程概况

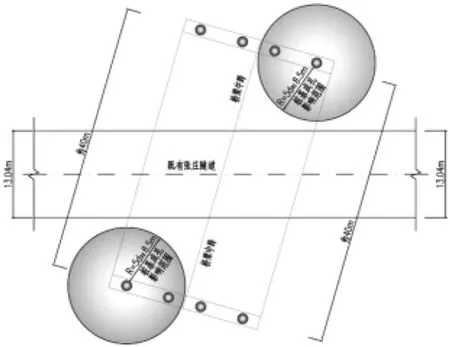

新建合阳至铜川高速公路合阳北联络线于LIK2+466处设置旱桥,旱桥走向与既有黄韩侯铁路张庄隧道K61+479.12在平面上呈约74°角的斜交关。既有铁路隧道K61+479.12处为Ⅴ级围岩大跨衬砌断面。其断面设计跨度为B=13.04m,高度为H=11.42m,初支与二衬结构的厚度分别为25cm与55cm。边墙处采用φ22砂浆锚杆,长度为3.5m,隧道的结构尺寸如图1所示[1]。

图1 隧道衬砌断面(单位:cm)

本工程项目所处区域地层主要为马兰黄土(Q3eol3)与离石黄土(Q2eo)l。马兰黄土(Q3eol3):层厚5~10m,黄土土质疏松,含大孔隙、植物根茎、姜石,具Ⅲ~Ⅳ级自重湿陷性。下部离石黄土(Q2eo)l含多层古土壤,坚硬呈块状,孔隙不发育,其中上部具有湿陷性。

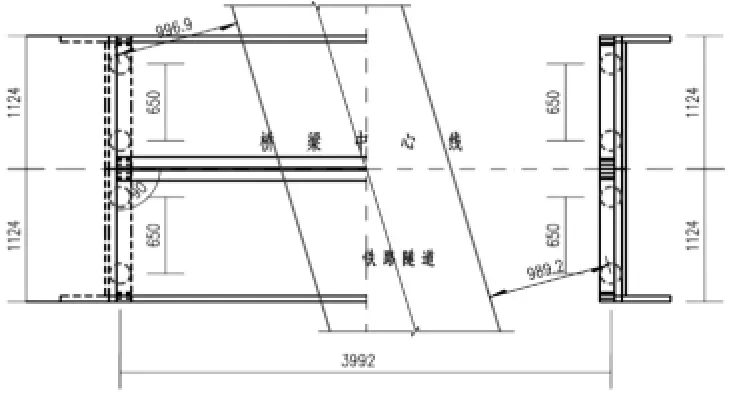

原旱桥方案采用3跨(每孔跨度20m)连续梁桥。桥梁的中心里程为L1K2+466,起点里程为LIK2+432.68,终点里程为LIK2+499.32,全长66.64m,采用17.56‰的单面下坡。桥梁上部为3×20m的预应力混凝土箱梁,旱桥方案的平、纵面分别如图2、图3所示。

图2 桥梁方案平面(单位:cm)

图3 桥梁方案纵断面(单位:cm)

2 理论分析与方案优化

由图2和图3可以看出,原设计方案桥梁主跨跨度较小,桥梁桩基几乎紧贴隧道结构边缘且与隧道边墙锚杆相交。若按此方案施工,则隧道必然处于桥桩的力学影响范围内且桩基施工极有可能损害既有隧道结构。因此,需对此方案进行优化。

2.1 理论分析

2.1.1 旱桥施工期理论分析

桩基成孔的施工过程可以看作是在地层中垂直开挖洞室的过程,这种分析方法在锦屏水电站等水利工程中已经得到相关应用[2]。而在等围压作用下,圆形洞室开挖后,周边围岩的应力重分布范围一般为3~5倍洞径[3],超过此范围后,围岩基本上仍处于初始应力状态。

考虑到本项目位于张庄隧道浅埋段,旱桥地基又为湿陷性黄土地层,地质环境相对较差,因此取桩基成孔影响范围为5倍的桩基孔径[5],如图4所示。

图4 桩基成孔力学影响范围

2.1.2 旱桥运营期理论分析

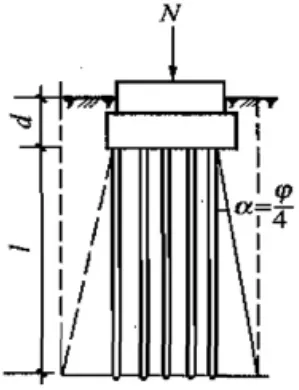

据本项目地勘资料揭示,本段公路下方地基为较均匀的黄土地层,因此,旱桥桥桩为摩擦型桩。根据摩擦桩的受力特性:桩基在承受上部荷载时,会通过土对桩的侧阻力将上部荷载以φ/4的应力扩散角向下扩散传递到桩周土体中去[6],如图5所示。其中,φ为土层的综合内摩擦角。一般来说,土的性质越好、强度越大、相互之间的连接性越强,φ值越大,荷载传递扩散的范围越远,反之,则传递的范围越近。

2.2 方案优化

通过上述施工期及运营期两方面的理论分析后,将原设计方案调整优化如下:

方案调整后,桥型布置如图6所示:保证桥梁桩基与隧道结构之间有至少5倍以上桩径d的净距(桩基最外缘到隧道初支最外缘的距离),且让隧道处于桩基φ/4的应力扩散范围外。结合本项目实际情况,桩基与隧道结构间最小净距应≥8.5m;桥上部箱梁的跨度随之增加。按该布桩形式,则直接跨越隧道段上部箱梁的跨度增加为40m。同时,桥桩直径增大为1.7m。

图5 荷载传递

图6 桥型方案优化后平面(单位:cm)

优化方案后,桥梁桩基桩径为1.7m,桩基与隧道结构间最小净距约为9.04m≥8.5m。对该优化方案进行数值试验定量分析验算其对既有铁路隧道的影响程度。

3 数值试验分析

3.1 模型的建立

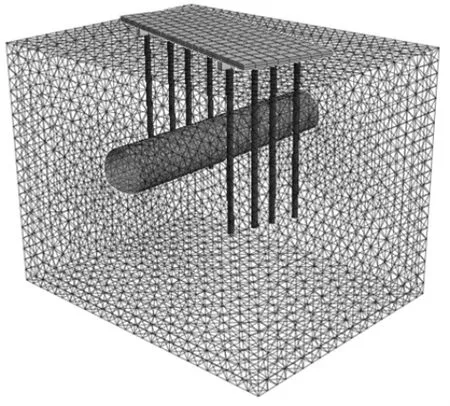

根据优化方案后桥隧的相对位置关系建立数值模型。既有铁路隧道跨度约为11m,考虑到隧道的应力重分布范围一般为3~5倍洞径[7],从隧道左右两侧最外缘往两边各取35m为模型的左右边界,模型的横向尺寸约为83m;隧道仰拱最外侧往下取35m为下边界,上边界为原地表面,模型的竖向尺寸约为67m。由于距隧道较远的桩基对隧道的影响相对很小,因此为提高分析效率并突出分析重点,模型整体如图7所示。

图7 数值模型整体

模型中,地层采用4节点四面体实体单元模拟;隧道衬砌及桥面板采用3节点三角形板单元模拟;桩顶盖梁采用一维梁单元模拟;桩基采用一维梁单元+接触单元模拟[8]。车道荷载直接施加在桥面板上。整个模型共有单元92648个,节点18124个,其中隧道衬砌单元1512个,节点777个。网格在既有隧道周围分布较密,往外则逐渐变疏[9],旱桥与隧道的相对位置关系如图8所示。

图8 相对位置关系

计算时,考虑外加荷载为自重+车道荷载[10],荷载取值均按规范要求取值,其计算结果如下:

3.2 结果计算分析

3.2.1 位移数值计算结果分析

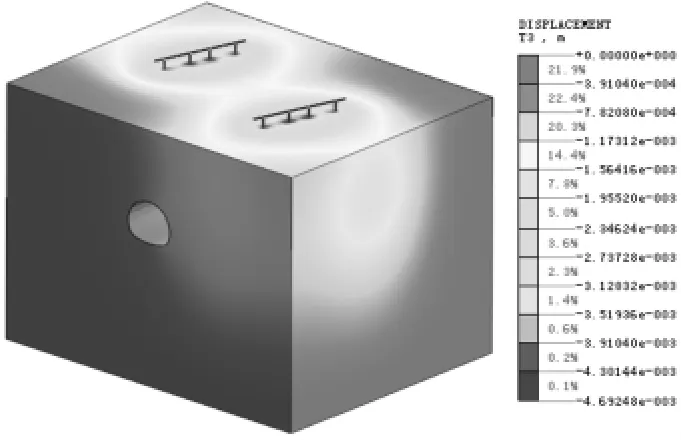

施加荷载后,模型的整体竖向位移的云图如图9所示。

图9 地层整体竖向位移云图

由图9可以看出,施加荷载后,地层发生了较为明显的竖向沉降。从模型的地表可清楚观察到,桩基附近区域的竖向沉降相对较大,远离桩基的区域沉降相对较小,且离桩基越远的区域地层沉降趋势越小。

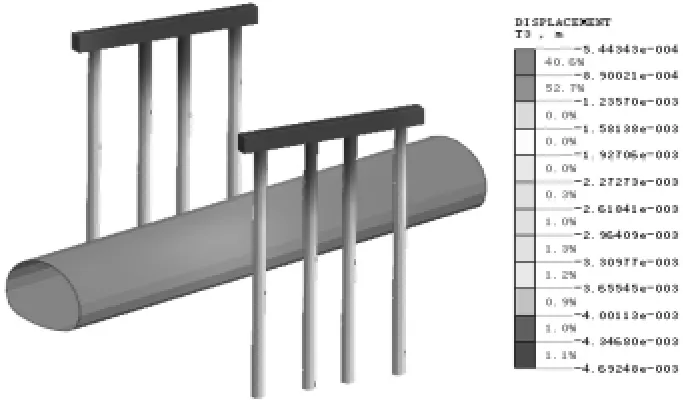

桩基与隧道的竖向对比位移图如图10、图11所示。

图10 桩基盖梁与衬砌对比竖向位移(一)

图11 桩基盖梁与衬砌对比竖向位移(二)

由图10、图11可以看出,桩基与隧道结构都发生了相应的竖向沉降。桥桩的沉降变形主要集中在各基桩上部,隧道结构的竖向变形则集中在临近桩基的两侧边墙区域。

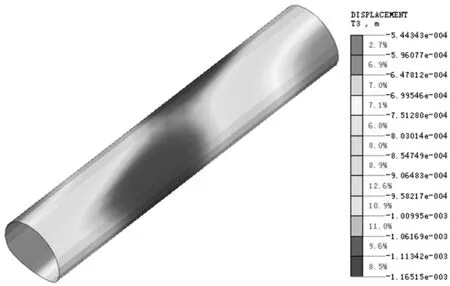

隧道衬砌的竖向位移变形如图12所示。

图12 隧道衬砌结构竖向位移

由图11、图12均可看出,受临近桩基的影响,隧道的主要沉降变形发生在离桩基较近的两侧边墙部位,其余部位的变形量相对而言十分微小。

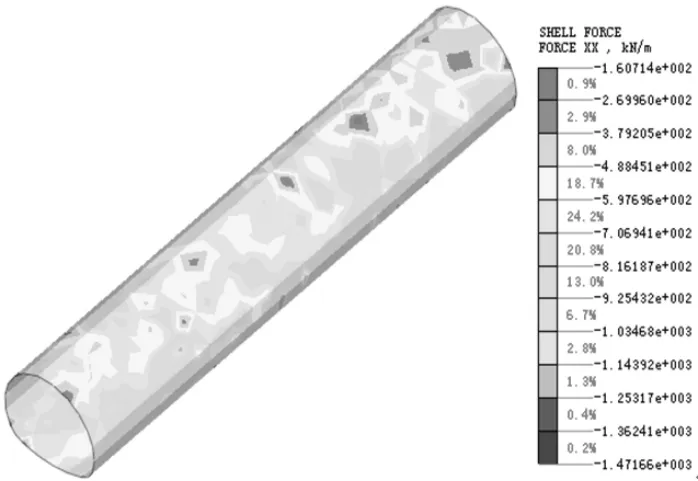

3.2.2 结构内力计算结果分析

加载后,既有隧道衬砌的轴力及弯矩分布分别如图13、图14所示。

在图13、图14轴力及弯矩分布图中,取隧道结构受力最不利特征区域进行内力检算。即取既有隧道结构临近桩基一侧的拱顶、左右边墙及仰拱这些特征点处轴力与弯矩值[12],按规范要求进行安全系数检算,其检算结果如表1所示。

图13 隧道衬砌轴力

图14 隧道衬砌弯矩

表1 既有隧道临近桩基侧的衬砌安全系数检算

由表1中检算结果可知:既有隧道临近桩基侧的衬砌结构各特征区域的破坏类型均为小偏心受压破坏,且衬砌截面强度安全系数均满足铁路隧道规范2.0的要求。

4 结论

(1)合阳至铜川高速公路联络线于LIK2+466处与张庄隧道正线K61+479.12处相交,高速公路采用旱桥形式从既有隧道上方通过。由于原设计方案旱桥主跨跨度较小,桥梁桩基几乎紧贴隧道结构边缘且与隧道锚杆相交。若按此方案施工则极有可能损害既有隧道结构从而影响铁路后期的安全运营。因此,需对原桥梁设计方案进行优化,增大桩基与既有隧道间的净距以及上部箱梁的跨度。

(2)通过分析并调整设计方案:将桥梁桩基与隧道之间净距增加到9.04m后,铁路隧道同时处于桥梁桩基的荷载扩散范围与施工扰动范围外,可极大的降低桥桩对隧道的影响。

(3)数值模拟结果显示:优化方案后,旱桥施工及运营引起的隧道沉降变形要远小于桥桩自身的沉降变形,说明此时隧道受桩基的影响相对极小。隧道结构最大沉降位移主要发生在临近桩基的两侧边墙部位,左右两侧边墙的最大沉降值基本相同,约为1.17mm。

(4)综上,可以总结出旱桥跨越浅埋隧道的基本原则:桥梁桩基与既有隧道结构应保持5倍桩径d以上的净距(桩基最外缘到隧道初支最外缘的距离)。