大兴安岭两种主要天然次生林林分空间结构特征1)

2020-06-27刘燕李春旭王子纯赵衍征李耀翔

刘燕 李春旭 王子纯 赵衍征 李耀翔

(东北林业大学,哈尔滨,150040)

森林结构决定森林功能。以往对森林结构的研究,多集中在森林群落树种组成结构、年龄结构、径级结构以及生物量分配方面;而刻画空间结构的指标,多为单一的概率值或概率分布图[1]。角尺度[2]、大小比数[3]、混交度[4]、密集度[5],能够分别从林木水平分布格局、林木大小分化状况、树种空间隔离程度、树冠密集程度、林木竞争状况4个方面对林分空间结构进行分析,应用比较广泛[6-8],这些指标在一定程度上能够对林分结构进行初步的分析,但由于林分结构本身非常复杂,单一指标很难作出较为完整的描述和判断。张岗岗等[9]基于交叉列联表对4个空间结构参数进行了分析,四元分布涵盖了所有较低维分布所涵盖的结构信息,并且以625倍精细程度细化了三元分布、二元分布、一元分布和零元分布,这为全面描述森林结构以及实现空间结构可视化提供了有益的借鉴。

大兴安岭是东北地区森林蓄积量最大的一个林区,在经过多年的过度开发及自然灾害破坏后,形成了大量生态功能脆弱的天然次生林。其中,落叶松-白桦混交林是在大兴安岭地区分布面积最大、分布最广的基本森林类型[10]。加格达奇林业局的森林类型有所不同,混交林是其5种森林类型中覆盖面积最大的林木,树种也比较丰富[11]。有学者在研究中发现,随着气候变暖,落叶阔叶树种蒙古栎可能取代大兴安岭地区的落叶松,成为主要树种[12]。本研究依据角尺度、大小比数、混交度、密集度4种空间结构参数,对大兴安岭蒙古栎(Quercusmongolica)为主的阔叶混交林、兴安落叶松(Larixgmelinii)天然次生林的林分结构进行分析;通过建立不同树种的四元分布,分析大兴安岭植被恢复后不同树种组成的森林空间结构合理性;旨在为大兴安岭林区森林结构调整和优化提出参考。

1 研究区域概况

大兴安岭林区位于内蒙古自治区东北部、黑龙江省西北部,是中国保存较完好、面积最大的原始森林,是我国重要的林业基地之一,也是我国东北重要的生态屏障和国家森林保育区;森林覆被率达60%以上,以兴安落叶松占优势的针叶林为主,主要树种有兴安落叶松(Larixgmelinii)、樟子松(Pinussylvestrisvar.mongolicaLitv.)、红皮云杉(PiceakoraiensisNakai)、白桦(Betulaplatyphylla)、蒙古栎(Quercusmongolica)、山杨(PopulusdavidianaDode)等。

试验区设在大兴安岭地区加格达奇林业局翠峰林场(50°35′~51°35′N,124°23′~124°29′E)和新林林业局新林林场(51°20′~52°10′N,123°41′~125°25′E)。翠峰林场地势多为低山丘陵,地势平缓,坡度小于15°,海拔在1 000 m以下;土壤以暗棕色森林土为主,平均厚度20 cm左右。气候属于寒温带大陆性气候,年平均气温-1.3 ℃以上;年平均降水量495 mm左右,降水主要集中在7—8月份。该区主要树种有蒙古栎、兴安落叶松、黑桦(Betuladahurica)、白桦、山杨等。林下植被主要有杜香(LedumpalustreL.)、胡枝子(LespedezabicolorTurcz.)、榛子树(CorylusheterophyllaFisch.)等。蒙古栎天然次生林是该地区典型的混交林之一。

新林林业局位于大兴安岭林区中部,其林分类型是大兴安岭林区的典型代表。新林林场地势较平缓,坡度一般小于5°,海拔在1 000 m以下;土壤以暗棕色以及黑色森林土为主,平均厚度15 cm。气候属于寒温带大陆性气候,年平均气温-2.6 ℃;年平均降水量514 mm左右,降水时间集中在6—8月。该林区是典型的落叶松天然次生林林区,林内代表性树种包括落叶松、白桦、杨树、色木槭(AcerpictumThunb. ex Murray)等。除此之外,也有少量的人工林,比如樟子松。林下植被主要有兴安杜鹃(RhododendrondauricumL.)、杜香、越桔(VacciniumvitisidaeaLinn.)等。

2 材料与方法

2.1 样地调查

表1 2种林分类型的基本特征

注:表中树种组成中的字母,Qm代表蒙古栎、Bp代表白桦、Hp代表黑桦、Lg代表兴安落叶松、Pd代表杨树。

2.2 林分空间结构参数的遴选

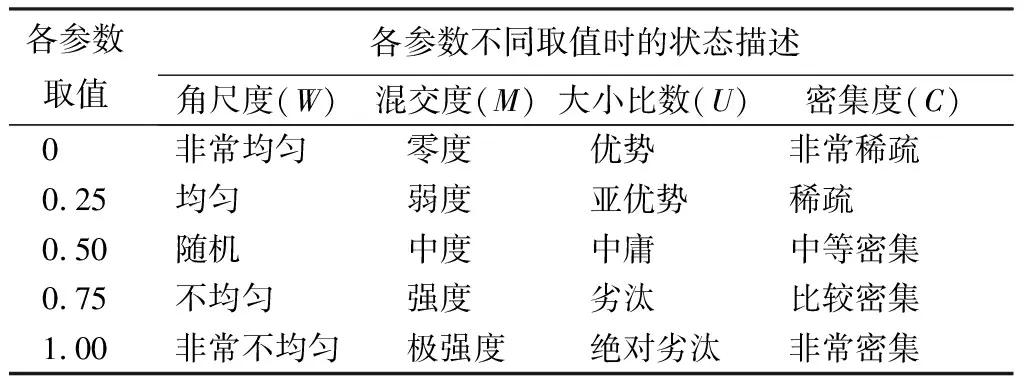

为全面描述蒙古栎为主的阔叶混交林、落叶松天然次生林2种不同林分类型树种配置的林木水平分布格局、林分空间隔离程度、林木大小分化程度、树冠密集程度、林木竞争状况,本文采用角尺度(W)、混交度(M)、大小比数(U)、密集度(C)4个空间结构参数描述不同树种组成的林分空间结构;4个空间结构参数的取值均有5种,分别为0、0.25、0.50、0.75、1.00(见表2)。林分内任何一个单株木和离它最近的n株相邻木构成一个空间结构单元,本文以参照木及其周围4株相邻木组成一个空间结构单元进行计算[3,14]。

表2 林分空间结构参数不同取值时的状态描述

角尺度(W)、混交度(M)、大小比数(U)、密集度(C)4个空间结构参数计算公式:Wi=(1/n)∑Zij、Mi=(1/n)∑Vij、Ui=(1/n)∑Kij、Ci=(1/n)∑Yij。式中:i为参照木(i=1、2、…、m);j为相邻木(j=1、2、…、n);当第j个α角小于标准角(α0)时,Zij=1,否则Zij=0;当参照木i与第j株相邻木非同种时,Vij=1,否则Vij=0;如果相邻木j胸径比参照木i大,Kij=1,否则Kij=0;当参照木i与相邻木j的树冠投影相重叠时,Yij=1,否则Yij=0。

角尺度为小于标准角的树木个数占需要调查的相邻最近树的比例[6],当相邻木选择2~8株时,标准角分别为120.00°、90.00°、72.00°、60.00°、51.43°、45.00°、40.00°。因本文选择4株相邻木进行计算,即n=4,选取标准角α0=72.00°[6]。为消除边缘的影响,设置5 m缓冲区,缓冲区内的林木只作为邻近树木参与计算。

本文数据处理与分析主要使用R3.5.3,包括计算每株林木空间结构参数,并且对缓冲区内的林木统计一元分布、四元分布等。

3 结果与分析

3.1 不同树种组成的乔木层径级分布状况

树种组成是林分基本结构的重要组成部分,用以反映和推测林分的发展趋势,对于林分结构的调整有重要的参考意义[15]。林分类型I中林木个体数量占比最大的是蒙古栎(45.6%),白桦和黑桦各占比19.9%、21.2%,其余均不足10%。林分类型Ⅱ中林木个体数量占比最大的为落叶松(75.3%),伴生树种主要是白桦和山杨,其中白桦占比24.5%(见表3)。由表3可见,林分类型I整体株数(频数)随着径级的增大而降低,大径级的成熟个体仍有少量分布。林分内径级最大值为蒙古栎(42.4 cm),白桦最大径级为35 cm、黑桦最大径级为33.4 cm、杨树最大径级为21.1 cm,落叶松数量少、占比少,最大径级仅为14.0 cm。林分类型Ⅱ整体株数(频数)按径阶分布与林分类型I不同,株数分布集中在5.0~18.0 cm的小径阶范围内,林分内最大径级为落叶松(34.1 cm)、白桦最大径级为24.4 cm。

表3 不同树种组成的径级分布

3.2 不同树种组成的林分空间分布格局

3.2.1 林木水平分布格局

角尺度用以描述林木水平分布格局,主要是研究树木的位置关系,因此省去了角尺度分树种统计的不必要工作[16]。大兴安岭地区两种林型的角尺度参数分布见表4,林分类型I和林分类型Ⅱ的W=0的频率均为0,W=0.5的频率均最高,林分类型IW=0.5的频率略高于林分类型Ⅱ,两个林分都是随机分布的情况最多,有少量的聚集分布,但不存在绝对均匀分布情况。林分类型I中,W=0.25、W=0.75的频率分别为0.18、0.15,说明存在较多的随机分布,均匀分布及不均匀分布的均较少;林分类型Ⅱ中,W=0.25、W=0.75的频率分别为0.24、0.17,说明存在较多的随机分布,均匀分布的频率比蒙古栎为主的阔叶混交林高。惠刚盈等[2]提出,当W<0.475时为均匀分布、当0.475≤W≤0.517时为随机分布、当W>0.517时为聚集分布。以此为标准,林分类型I的平均角尺度W=0.526(见表5),林分偏向于聚集分布;林分类型Ⅱ的平均角尺度W=0.503(见表5),为随机分布。

对这些问题要区别对待。例如:福建省高考用全国卷,中考全省统一命题,这属于导向不同;道德与法治、历史等学科全面使用部颁教材,这是教材不同,授课的依据、内容发生了改变等等。这些都是在校本教研中发现的实际问题。

表4 两种树种组成的林分空间结构参数值分布频率

3.2.2 林分空间隔离程度

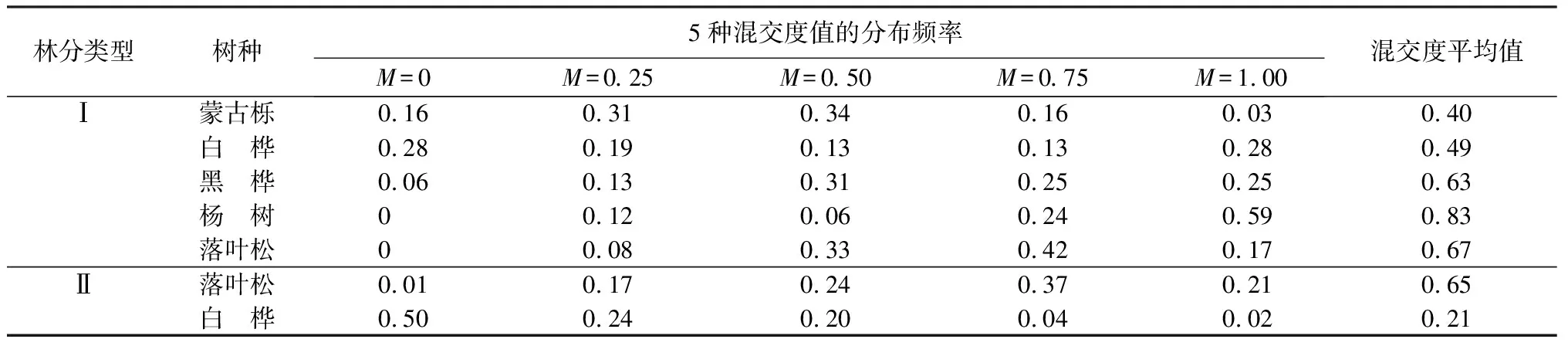

由不同树种组成的林分混交度频率分布(见表4)、平均值(见表5)可知,林分类型I的混交度分布比较均匀,以中度混交为主,存在13%的零度混交,中度混交以上的个体占64%;混交度平均值在0.5左右,说明大多数林木周围只有1~2棵不同树种的林木;从树种混交度看(见表6),优势种蒙古栎的平均混交度为0.40,处于中弱度混交,周围不同树种的林木较少,数量较少的杨树混交度平均值高达0.83,属于强度混交以上,说明杨树周围不同树种的林木较多,竞争也比较激烈。林分类型Ⅱ的树种比较单一,平均混交度仅为0.334,属于中弱度混交;从个体分布看,林木有37%(见表4)处于零度混交,样地内大多都是落叶松,但落叶松M=0.65处于中强度混交,而白桦M=0.21处于弱度混交,可以得知,一部分落叶松邻近木为不同树种,白桦分布比较集中,树种空间隔离程度较高。

3.2.3 林木大小分化程度

由不同树种组成的林分大小比数频率分布(见表4)、平均值(见表5)可见林木的大小差异分化情况。林分类型I、林分类型Ⅱ的大小比数频率分布比较均匀,胸径大小差异非常明显。林分类型I、林分类型Ⅱ的平均大小比数均在0.5左右,林分类型Ⅱ、林分类型I整体处于中庸状态。林分类型I中处于优势和亚优势状态的林木占比46%,略多于林分类型Ⅱ的41%,但林分类型I、林分类型Ⅱ中处于劣汰及绝对劣汰的个体占比也达到39%,整体的生长情况不够平均,分化过于明显,树种的稳定性差。

表6 两种林型不同树种5种混交度值(Mi)的分布频率

从不同林型的大小比数分布及其平均值(见表7)可见,林分类型I中,白桦、黑桦、杨树3个树种的平均大小比数分别为0.07、0.16、0.03,均处于优势生长状态;而林木个体数占比最大的蒙古栎平均大小比数为0.60,处于中庸状态,说明蒙古栎生长受到一定的压力,这与混交造成的林木竞争有关;占比最小的落叶松平均大小比数为0.70,胸径相对较小,处于受压状态。

表7 两种林型不同树种5种大小比数值(Ui)的分布频率

林分类型Ⅱ中,落叶松的优势及亚优势状态占总体的48%、中庸生长状态占21%、劣势状态占31%,林木个体大小分化较为明显,存在一定数量的受压树木,总体发育较为良好。白桦的优势及亚优势状态占总体的38%、中庸生长状态占19%、劣势状态占43%,整体处于中庸生长状态。落叶松和白桦相互竞争,落叶松处于相对优势地位。

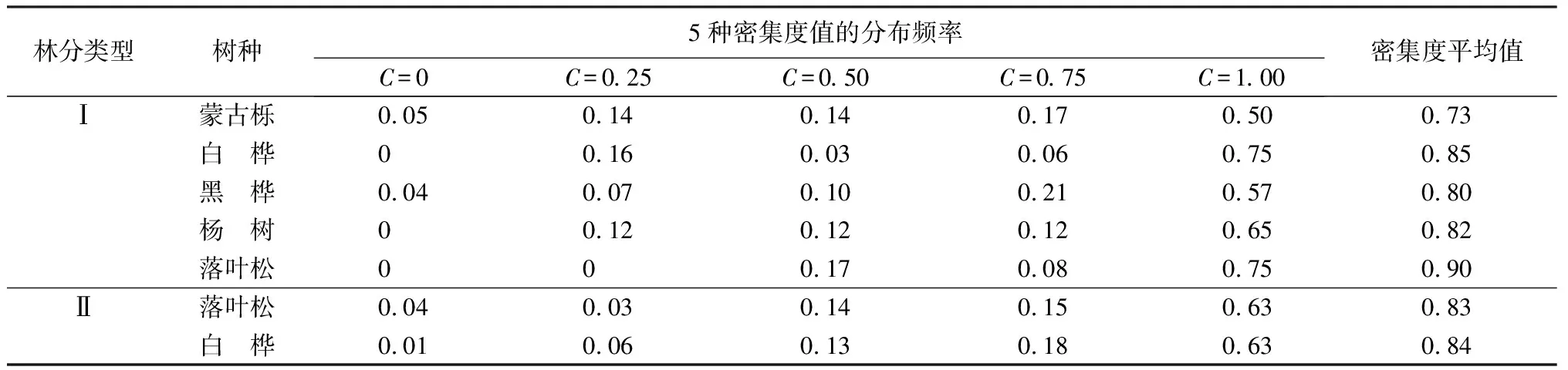

3.2.4 森林树冠密集程度

林分类型I、林分类型Ⅱ的平均密集度(见表5)都在0.8左右,森林树冠比较密集。从林分整体密集度分布频率(见表4)看,林分类型I、林分类型Ⅱ林木树冠在比较密集以上的分别占73%、80%,对照树与周围3~4株相邻木树冠投影重叠。

从林分树种密集度分布(见表8)看,林分类型I中,蒙古栎密集度平均值为0.73,森林树冠比较密集,其他树种密集度平均值都在0.8以上。蒙古栎树冠与4株相邻木树冠投影重叠的个体数占蒙古栎总数的50%,且有5%的个体与相邻木树冠投影无重叠;白桦、杨树、落叶松3个树种的树冠没有与4株相邻木树冠投影不重叠的,黑桦有4%的个体与相邻木树冠投影不重叠;白桦、黑桦、杨树、落叶松均有80%左右的个体与相邻3~4株相邻木树冠投影重叠,林分内竞争激烈,蒙古栎处于竞争优势地位。

林分类型Ⅱ中,落叶松、白桦的平均密集度皆在0.8左右,处于比较密集(C=0.75)、非常密集(C=1.00)的个体数分别占落叶松和白桦个体总数的78%、81%,大多数树冠与周围3~4株相邻木树冠投影重叠,林分间竞争激烈。

表8 两种林型不同树种5种密集度值(Ci)的分布频率

3.2.5 空间结构参数四元分布

相邻木空间关系的林分空间结构指标,能够精准的描述林分空间结构特征,角尺度、混交度、大小比数、密集度分别独立地描述林分不同方面的结构特征,有着5个相同的取值等级,为实现联合分布提供了必要的条件[17]。张岗岗等[9]应用交叉列联表简洁表达了N元分布的林分空间结构状况,为直观可视化方式表达林分空间结构信息提供了有益的借鉴。四元分布,将两个结构参数的可能取值(W=0、0.25、0.50、0.75、1.00,U=0、0.25、0.50、0.75、1.00)与另外两个结构参数的可能取值(M=0、0.25、0.50、0.75、1.00,C=0、0.25、0.50、0.75、1.00)进行交叉分类,能得到625个不同结构参数组合的相对频率分布。本文为全面描述林分类型I、林分类型Ⅱ的林分空间结构信息,运用四元分布(图1、图2)对两种不同树种组成的样地进行分析。

由图1可见:在林分类型I中,在不区分树种的情况下,相同大小比数等级和密集度等级中,同一混交等级林木多数处于随机分布或者同一分布格局林木多数混交良好。不同密集度和大小比数等级下,林分中随机分布且混交良好的林木比例较大,林分中随机分布且混交不好的林木比例次之。林分中最常见林木空间结构单元为,周围很密集地随机分布有其他4种树种的优势木,占林型I林木总株数的4.00%;其次是周围很密集地随机分布有其他2种树种的亚优势木,占林型I林木总株数的2.91%;再者是周围很密集地随机分布有其他1种树种的亚优势木,占林型I林木总株数的2.56%;还有周围很密集地随机分布有其他2种或3种树种的劣势木,均为林型I林木总株数的2.20%。其中:蒙古栎中最常见的是,周围很密集地随机分布有其他2种树种的亚优势木、劣态木以及周围很密集地随机分布有其他3种树种的劣态木,均占林型I蒙古栎个体总数的3.47%、占林型I林木总株数的1.83%;白桦中最多的是,周围很密集地随机分布有其他4种树种的优势木,占林型I白桦个体总数的15.63%、占林型I林木总株数的1.83%;黑桦中最多的也是周围很密集地随机分布有其他4种树种的优势木,占林型I林木总株数的1.47%;杨树以周围很密集地随机以及均匀分布有其他4种树种的优势木居多,均占林型I林木总株数的0.07%;而落叶松以周围很密集地不均匀分布有其他2种树种的亚优势木居多。

由图2可见:在林分类型Ⅱ中,在不区分树种的情况下,相同大小比数等级和密集度等级中,同一混交等级林木多数处于随机分布或者同一分布格局林木多数混交不好;不同密集度和大小比数等级下,林分中随机分布且零度混交的林木比例较大,占林型Ⅱ林木总株数的21.11%,林分中随机分布且中度混交的林木比例次之,占林型Ⅱ林木总株数的12.22%。林分中最常见林木空间结构单元为,随机分布且零度混交下很密集分布的亚优势木,占林型Ⅱ林木总株数的3.70%;其次是周围随机分布且零度混交下很密集分布的优势木和中庸木,均占林型Ⅱ林木总株数的2.59%;再者是周围很密集地随机分布有其他2种树种的劣态和绝对劣汰木,均占林型Ⅱ林木总株数的2.22%。其中:落叶松中,最常见的林木空间结构单元为,随机分布且零度混交下很密集分布的亚优势木,占林型Ⅱ落叶松个体总数5.05%、占林型Ⅱ林木总株数的3.70%;白桦以周围很密集地随机分布有其他3种树种的优势木及中庸木为最多。

两种不同森林类型的样地林分空间结构差异较大。从整体看,林分类型I主要是有蒙古栎、白桦、黑桦、杨树、落叶松5种树种的林分类型,比只有2~3个树种的林分类型Ⅱ的混交程度强。两个林型林木多呈林冠密集的随机分布状态,不同树种差异较大,相同的树种为落叶松和白桦,差异也较大。

4 结论与讨论

本研究以大兴安岭地区两种不同树种组成的林型为研究对象,以角尺度、大小比数、混交度、密集度4个空间结构参数为指标,量化分析了两种林型的林分结构状况。林分类型I优势树种主要有蒙古栎、白桦、黑桦,其中蒙古栎数量最多;林分类型Ⅱ为落叶松-白桦针阔混交林树种组成,比较单一,落叶松数量最多,白桦次之。从径级结构看,林分类型I整体径级分布小径阶的林木分布较多,存在一部分的大径级林木,林分类型Ⅱ径级结构只有小径阶林木;两种林型的径阶分布都比较连续,没有明显的间断情况,基本符合天然林生长特点[18]。林分类型I群落状态稳定,且更新状况良好;林分类型Ⅱ径阶分布比例失衡,群落稳定性较差。

两种林型所呈现的空间结构有所不同。从林分平均空间结构参数看,两种林型林木大小分化状况呈现中庸状态,森林树冠比较密集。但不同的是,林分类型I,林型的空间结构整体以轻微聚集分布为主,呈现中度混交状态;林分类型Ⅱ,林木以随机分布为主,呈现弱度混交状态。从一元及四元分布看:林分类型I中,最常见林木空间结构单元为,周围很密集地随机分布有其他4种树种的优势木,占林型I林木总株数的4.00%,其中蒙古栎大多是周围很密集地随机分布有其他2~3种树种的亚优势木、劣态木,占林型I林木总株数的5.49%;白桦最多的是周围很密集地随机分布有其他4种树种的优势木,占林型I林木总株数的1.83%。林分类型Ⅱ,相同大小比数等级和密集度等级中,同一混交等级林木多数处于随机分布或者同一分布格局林木多数混交不好;不同密集度和大小比数等级下,林分中随机分布且零度混交的林木比例较大;落叶松中,最常见的林木空间结构单元为随机分布且零度混交下很密集分布的亚优势木,白桦以周围很密集地随机分布有其他3种树种的优势木及中庸木为最多。

林分的结构越合理,稳定性越高,功能性越好[19]。落叶松-白桦天然混交林作为大兴安岭的典型森林类型,虽然整体分布格局处于随机分布状态,但树种结构单一,空间隔离程度低,树冠密集度高,容易导致种内竞争加剧,且径阶分布集中,容易失衡,这与文献[20]对大兴安岭的林分结构研究一致。多元分布细化了不同树种林分空间结构的特征,相对于一元分布,能够在多维上展现出潜在的、更为丰富的空间结构信息[21]。本文中,区分树种的四元分布能够从不同树种方面更加全面地描述林分的空间结构信息。可以看出,落叶松-白桦混交林中,落叶松和白桦两个树种在空间结构单元上产生了明显的差异。林分类型I树种组成较林分类型Ⅱ多,以轻微聚集分布为主,混交度较好,存在种间竞争。蒙古栎、白桦、黑桦等在大兴安岭森林演替中作为先锋树种出现[22],在四元分布中,蒙古栎树种株数多占优势,但白桦、黑桦以及杨树在空间结构单元上较蒙古栎好,原因是蒙古栎有一部分树种聚集程度高,混交度弱。对于落叶松-白桦混交林,应该增加优势树种的优势程度,参考林分类型I地区混交林的森林空间结构情况,做补植改造、抚育间伐措施调整,缓解种间竞争压力,提高物种多样性以及林木整体的稳定性。对于蒙古栎-白桦混交林,树种虽然相对丰富,但优势树种蒙古栎的空间结构不够合理,应该合理调整竞争木、劣势木和抑制树种的个体数量与空间位置,促进林分天然更新[23-25]。

本文针对两种林型提出以下建议:林分类型I,蒙古栎-白桦混交林林分结构较为合理,但同种树种容易聚集,优势树种蒙古栎空间结构不够合理,应适当间伐抚育;林分类型Ⅱ,树种组成单一,径阶结构失衡,且混交度差,树冠密集度高,容易导致种间竞争加剧,应合理调整森林结构,做补植改造、间伐抚育调整,提高群落稳定性。

本文尽管相对比较全面系统地分析了大兴安岭两种林分的空间结构状况,但是并没有确定采伐木以及制定具体的采伐与补植措施。在以后研究中,拟设置固定大样地,通过设计优化算法确定采伐木,这需要多次间伐以及长久的经营和监测。