天鹅湖子湖治理对地表水环境影响的研究

2020-06-24朱来英彭乾乾王成林熊斌梅李娜

朱来英 彭乾乾 王成林 熊斌梅 李娜

摘要:通过对天鹅湖子湖进行底泥疏浚、污染控制等方面的治理,对清淤前后湖泊水文情势变化进行了分析,根据雨季、旱季监测的入湖水质以及分散处理设施的处理效率,对治理后湖泊水质进行了达标分析。根据全年入湖径流水量水质、湖水现状水量水质研究了分散处理设施处理迭标可行性。

关键词:临时分散处理设施;综合衰减系数;径流系数

中图分类号:X52 文献标识码:A 文章编号:1674-9944( 2020) 2-0095-03

1 引言

湖泊作为水的重要载体,具有涵养水源、蓄洪抗旱、开发旅游等多重经济和社会功能,对维护自然生态平衡、补充地下水位、调节区域气候亦有明显作用。然而随着经济社会的发展,近年来湖泊面积不断萎缩,调蓄能力不断下降,入湖污水量不断增加,湖泊水体富营养化程度不断发展,造成湖泊生态日益脆弱,生态链断裂,宜生物种不断减少,水环境恶化暴发事件不断增多,湖泊富营养化等问题十分突出。因此分析湖泊生态脆弱的原因,寻找湖泊治理的路径和方法成为了当前保护湖泊资源的重中之重。

2015年4月2日国务院印发了《水污染防治行动计划》(水十条),以改善水环境质量为核心,按照“十六字治水思路”,贯彻“安全、清洁、健康”方针,水陆统筹、河海兼顾,对江河湖海实施分流域、分区域、分阶段科学治理。

为了改善天鹅湖子湖水质及周边水环境,通过对湖泊进行清淤疏浚,对初雨污染治理,清除湖区污染物,净化水体,使湖区水污染得到有效控制和治理。本项目是践行新时代治水计划的惠民工程。

2 工程内容

天鹅湖是武汉市东湖的子湖,天鹅湖以省博路延长线为界,西侧为天鹅湖子湖,东侧为天鹅湖主湖。现状天鹅湖子湖水质为劣V类。

2.1 底泥疏浚

对天鹅湖子湖水域进行清淤,疏挖底泥污染层及过渡层,实现内源污染治理。

2.2 污染临时控制

现状天鹅湖子湖外东北侧已建6800 m3初雨调蓄池,本次在天鹅湖子湖东北角新增设置10000 m3临时初雨调蓄区。在南侧设置曝气生物滤池工艺的临时分散处理设施,分散处理设施处理规模为10000 m3/d,对溢流污水及污染较为严重的初雨进行净化处理,减少人湖污染;同时设置抽排泵站及生态滤坝,尽量减少对主湖的污染。在天鹅湖子湖中间位置设置围隔,旱季开启控制闸门,子湖的水沿围隔北部自西向东进入临时调蓄区,经提升泵提升后进入临时分散处理设施进行处理,分散处理设施出水沿围隔南部自东往西流,拉动湖泊内循环,持续改善水质。

3 工程目标

天鹅湖子湖水体主要水质指标达到地表水IV类标准,消除水域发黑、发臭现象,杜绝大面积蓝藻水华。

4 运行期污染临时控制工程对水环境的影响

4.1 水文情势变化情况

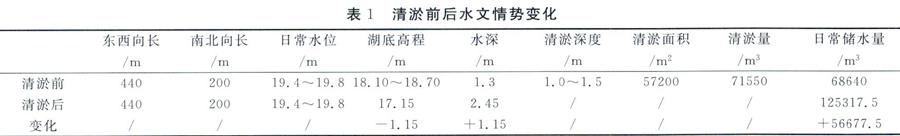

天鹅湖子湖清淤前后水文情势变化见表1。

清淤后天鹅湖子湖储水能力增强,一方面缓解了区域的雨季泄洪压力,另一方面降低了雨季泄洪入天鹅湖主湖的频率,减少了对主湖的污染。

4.2 天鹅湖子湖水质达标分析

结合排口水质监测资料及出水要求,分散处理设施采用曝气生物滤池工艺。

工艺流程:初雨调蓄池→提升泵→分散处理设施→出水。

4.2.1 水质预测模型

运行期,评价天鹅湖子湖水面旱季及雨季两种情况下水质变化情况。天鹅湖子湖东西向长度最长约440m,南北向最长约200 m,水深约2.45 m,初雨调蓄池垂直投影面积为6050 m2,初雨调蓄池储水量10000m3,天鹅湖子湖(不含初雨调蓄池垂直投影面积,约51150m2)日常储水量125317.5 m3。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》( HJ2. 3-2018),在模拟湖库水域形态规则、水流均匀且排污稳定时可以采用解析解模型。天鹅湖子湖属于小型湖泊,且日常水位19.4~19.8 m,無湖水外排入天鹅湖主湖。评价范围取天鹅湖子湖水面。COD、氨氮预测采用零维湖库均匀混合模型预测。

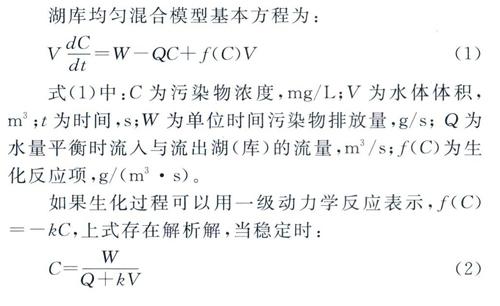

湖库均匀混合模型基本方程为:

式(2)中:k为污染物综合衰减系数,1/s。

4.2.2 水质预测参数

4.2.2.1 旱季水质预测参数

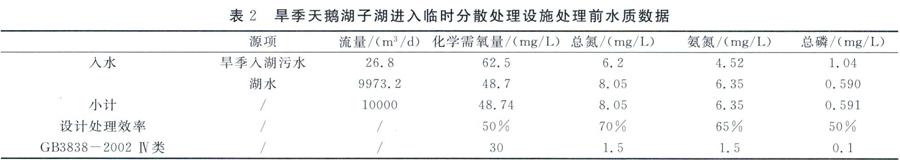

旱季水质预测采用天鹅湖混流箱涵排口旱季最大污水流量、污染物最大浓度及天鹅湖水质检测数据中污染物最大浓度(表2)。运行期,旱季入湖污水及湖水进入分散处理设施处理,处理后回到天鹅湖子湖,无湖水外排入天鹅湖主湖。

本模型中衰减系数K通过其他湖泊江河经验、模型率定等方式综合确定。

相关经验和研究成果:中国水科院水环境研究所[1]其氨氮的K为0. 056/d,CODmn的K为0.07/d;长江委上游水文局在2000年编制重庆市水资源保护规划时的实际监测成果,氨氮的K为0. 05~0. 25/d,CODmn的K为0. 03~0. 2/d;长江水资源保护科研所在湖南湘江实际监测成果,氨氮的K为0. 06~0. 35/d,CODmm的K为0. 05~0. 35/d;丁训静等在太湖流域水质模拟研究时[2]CODmn的K为0.14~0.23/d;杨文龙、杨常亮等在滇池水环境容量模型研究[3]中COD的K为0.0011~0.0681/d。姚瑞珍等[4]在磁湖氮环境容量分析研究中氨氮的K取0. 1499/d。《全国地表水环境容量核定技术报告编制大纲》中相应规定,COD降解系数一般不宜大于0.2,氨氮降解系数一般不宜大于0.1。

参数率确定:参照相关经验和研究成果,确定综合衰减系数COD的K取0.07/d、氨氮的K取0.05/d(表3)。

4.2.2.2 雨季水质预测参数

本次工程地表径流污染控制主要针对临时调蓄区及分散处理设施所服务的1.7 km2范围,其处理模可以控制约34.5 mm的降雨,对应约80%的年径流总量控制率。

南昌大学的研究[5]以前湖校区为对象,受纳水体润溪湖,通过对路面雨水径流及湖水在降雨前、中、后的地表水水样进行pH值、浊度,SS、COD、TP和氨氮指标的测试,探究各个阶段的变化规律并作了相关分析。结果表明:雨水径流的汇入是造成水体污染物增加的主要原因。

蒋德明,蒋玮[6]研究发现引起地表水污染的原因有很多,雨水径流带来的非点源污染已成为水体污染的主要因素。城区雨水径流污染严重,主要为有机物污染和悬浮固体污染,一般规律是:初期雨水径流污染物最严重,可达到很高的浓度,随降雨历时的延长,浓度逐渐降低并趋于稳定。

根据以上研究结论,可以看出雨季入湖污染源水量、水质受到多种因素的制约。雨季水质预测采用表4的天鹅湖地表径流污染物监测浓度。运行期雨季,雨季人湖雨水进入分散处理设施处理,处理后回到天鹅湖二湖,减少湖水外排入天鹅湖主湖。

4.2.3 水质预测结果

经预测旱季,临时分散处理设施处理5 d后COD可达到Ⅳ类标准;处理28 d后氨氮可达到IV类标准;经预测雨季,处理6 d后COD可达到IV类标准;处理28 d后氨氮可达到IV类标准(表6)。

4.3 分散处理设施处理能力分析

4.3.1 天鹅湖子湖日常储水量

天鹅湖子湖日常储水量125317.5 m3。待旱季开启控制闸门,天鹅湖子湖的水进入临时调蓄区,经提升泵提升后进入临时分散处理设施进行处理,拉动湖泊内循环,持续改善天鹅湖水质。

4.3.2 入湖径流量

天鹅湖子湖汇流面积约1.7km2,根据《武汉市水资源公报(2018年)》武汉市年均降雨量约1240.6 mm。天鹅湖汇流范围内主要以小区公建、绿地为主,综合取值径流系数0.8,则年径流量约168.7万m3汇入天鹅湖子湖。

(1)现有初雨调蓄池转输量:平均可控制约19 mm的降雨量。根据武汉市两次典型年降雨资料,场次降雨量小于19 mm的总雨量毫米数约416 mm,则全年可截流转输径流总量56. 576万m3,通过d1000市政污水管送至二郎庙污水处理厂集中处理。

(2)本次方案中,新增分散处理设施十新增调蓄池十现有调蓄池总的设计目标为控制约34.5 mm的降雨,场次降雨量小于34.5 mm的总雨量毫米数约593mm,扣除转输的416 mm,则径流总量为24. 072万m3进入分散处理设施处理。

(3)根据武汉市两次典型年降雨资料,对于场次降雨量大于34.4 mm的情况,降雨毫米数在38~118mm,径流总量为88. 074万n13,当天鹅湖子湖水位上涨至20. 00 m时,启动抽排泵站,使排水经现状市政雨水管直接排人东湖;极端情况下,天鹅湖子湖水位持续上涨至最高水位20. 15 m时,天鹅湖子湖的水溢流进入天鹅湖主湖。

4.3.3 分散处理设施全年处理达标分析

分散处理工程设计处理规模为10000 m3 /d。一年处理能力为365万m3,进入天鹅湖子湖的年径流量为24. 072万m3,天鹅湖子湖日常储水量125317.5 m3,分散处理设施一年约处理入湖径流和湖泊内水共10次。根据人湖径流量雨水水量水质及湖水日常储水水量水质,经计算全年氨氮平均濃度为2. 92 mg/L,分散处理设施氨氮处理效率65%,处理一次后氨氮浓度可以满足Ⅳ水质标准;全年COD平均浓度为57. 84 mg/L,分散处理设施COD处理效率50%,处理一次后COD浓度满足IV水质标准。可见,经分散处理设施处理后,天鹅湖子湖湖水能达到IV类水质标准。

5 结论

清淤后,天鹅湖子湖的水深增加,储水能力增强。一方面缓解了区域的雨季泄洪压力,另一方面降低了雨季天鹅湖子湖泄洪入天鹅湖主湖的频率,减少了对主湖的污染。经预测,经分散处理设施处理后,天鹅湖子湖湖水能达到IV类水质标准。

参考文献:

[1]李锦秀,廖文根,黄真理.三峡水库整体一维水流水质数学模拟研究[J].水利学报,2002(12):7-17.

[2]丁训静,姚琪,毛永根.太湖流域水质模拟研究[J].水资源保护,1998(4):10 -14.

[3]杨文龙、杨常亮.滇池水环境容量模型研究及容量计算结果[J].云南环境科学,2002,21(3);20-23.

[4]姚瑞珍,郭建林,肖文胜,等.磁湖氮环境容量计算研究[J].环境科学与技术,2009(32):86-89.

[5]韩玉龙,刘振中,雨水径流对受纳水体的污染特性研究[J].水土保持研究,2015,22(6):65-71.

[6]蒋德明,蒋玮,国内外城市雨水径流水质的研究[J].物探与化探,2008,32(4): 417-429.

作者简介:朱来英(1981-),女,硕士,工程师,主要从事环境咨询工作。