基于知识图谱的国际和国内装配式建筑文献对比

2020-06-24李玲燕赵月溪高伯洋

李玲燕, 赵月溪, 高伯洋

(西安建筑科技大学 管理学院, 陕西 西安 710055)

2016年,国务院办公厅出台《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》,使得装配式建筑再次成为众多学者关注的焦点,相关研究不断涌现。综合分析国内外文献可以看出,国际关于装配式建筑研究始于20世纪90年代初期,国内装配式建筑研究始于1999年,初期总体发文量较少,从2010年以后开始有较多的文献关注装配式建筑。

目前关于装配式建筑研究的综述多是简单的文献总结与整理分析。在装配式建筑外围护结构研究创新方面,Lopes[1]对装配式建筑外围护架构研究趋势进行综述,对建筑的舒适性、能源和环境性能产生积极影响。在装配式建筑管理方面,刘康宁[2]以Sciences Citation Index数据库和EI数据库文献为基础,通过整理分析总结了装配式建筑管理方面的研究热点。在装配式建筑结构方面,王伟玲[3]总结国内外装配式建筑的发展概况和常用的节点连接技术,指出了预制装配式结构的研究方向和有待解决的问题。在装配整体式混凝土结构钢筋连接技术方面,景赵丰[4]通过对传统钢筋连接技术以及装配整体式混凝土结构特有的套筒灌浆连接和约束浆锚连接两种钢筋连接技术的原理、现状、规范进行梳理分析,为装配式结构钢筋连接技术提供合理化意见。目前文献尚未从知识图谱视角对装配式建筑领域研究进行文献计量研究。

因此,本文基于CiteSpace的文献计量与可视化方法,绘制关键词聚类图谱、共被引文献聚类图谱、研究作者聚类图谱、关键词共现时区图,从研究热点、关键文献、研究演进三个维度对中国知网2010—2018年以及Web of Science核心合集2011—2018年的国内外装配式建筑领域研究进行文献计量与可视化分析,不仅有利于揭示国内外装配式建筑领域研究的差异,同时对未来中国装配式建筑领域的研究方向提供借鉴。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

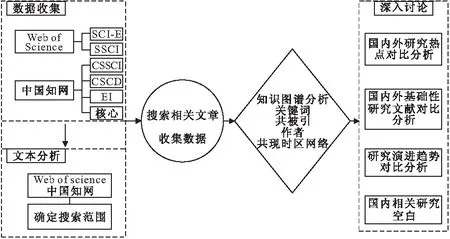

本文运用关键词聚类、关键词词频统计与中心度分析[5]反映研究热点,其中中心度分析揭示某个关键词与中心关键词之间的相关程度,形成关键词聚类(关键词共现知识图谱与聚类),揭示出关键词之间的亲疏关系。运用文献共被引聚类、研究作者聚类分析关键文献,其中,文献共被引聚类、研究作者聚类反映了装配式建筑领域研究的主要内容及其相互关系。运用分布时序图普分析装配式建筑领域不同时期的研究热点以及未来的发展趋势[6,7]。研究框架如图1所示。

图1 研究框架

1.2 数据来源

本文利用CiteSpace软件对中国知网(CNKI)以及Web of Science核心合集中与装配式建筑相关的文献研究进行了全面、深入地分析。在中国知网(CNKI)中选取“装配式建筑”为关键词进行高级检索,并以SCI,CSSCI,CSSCD,EI以及核心期刊为检索条件,因其最早研究出现于2010年,所以时间选取为2010—2018年,除去国际会议论文、报道以及与研究主题不符的相关研究,最终检索出265篇有效相关文献。在Web of Science中以“prefabrication buildings”为关键词进行高级检索,因2010年没有相关文章发表,所以文献实际时间跨度为2011—2018年,同样去除proceedings paper和news item,最终检索出234篇有效相关文献。

表1 数据来源

2 国内与国际装配式建筑研究热点对比分析

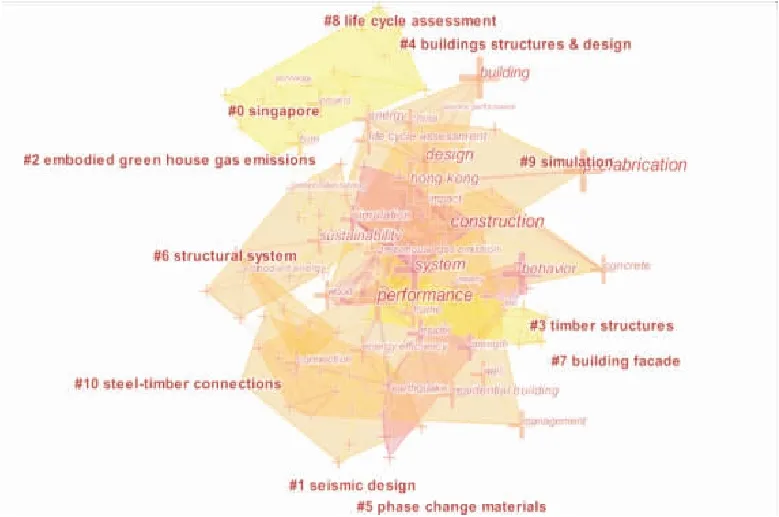

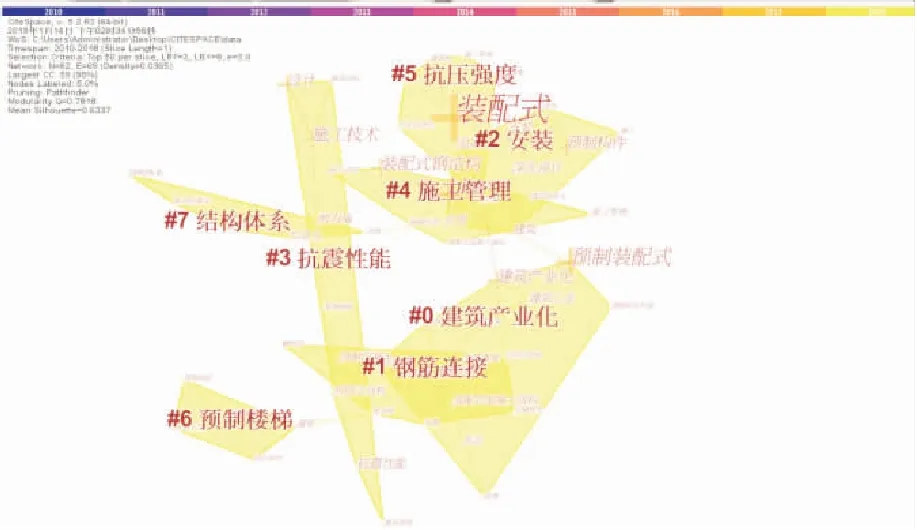

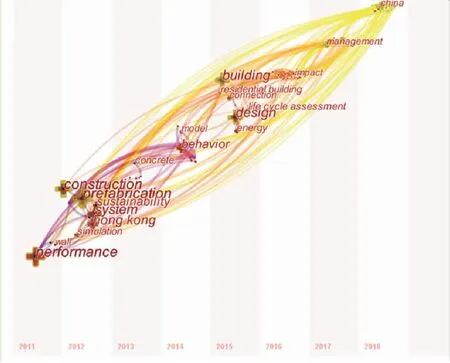

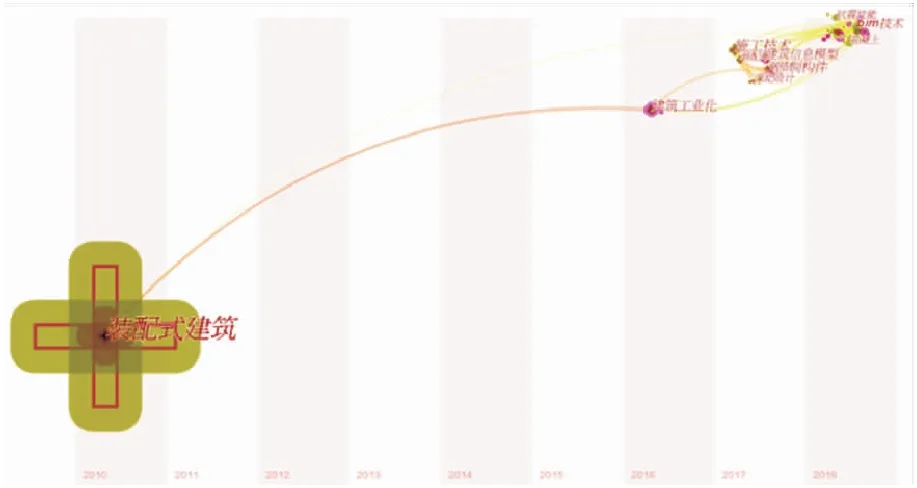

在CiteSpace中设置节点类型为Keywords,国内装配式建筑研究文献时间切片范围为2010—2018年,国际为2011—2018年,设置TopN=50,即取每个时间切片关键词词频排在前50的关键词,网络剪裁方式为Minimum Spanning Tree,Pruning Sliced Networks,Pruning the Merged Network,将CNKI数据库以及Web of Science核心合集数据库中的文献数据导入,并对近义词及同义词进行合并与删减,最终得到国内外装配式建筑领域文献研究的关键词共现图谱(如图1,2所示)与关键词词频及中心度列表(如表1,2所示)。国内装配式建筑领域研究关键词共现图谱中显示的节点数量N=62个,其中节点大小表示关键词出现频率的高低,关键词之间的连线数E=69,网络密度为0.0365,Q值为0.7818(>0.3),Mean Silhouette值为0.6337(>0.4)表明聚类的结构合理且同质性较好。国际装配式建筑领域研究关键词共现图谱中显示的节点数量为137个,关键词之间的连线有266条,网络密度为0.0286,Q值为0.6991(>0.3),Mean Silhouette值为0.6324(>0.4),表明聚类的结构合理且同质性较好。运用LLR(Loglikelihood Ratio Test)算法提取关键词中的名词性术语对关键词聚类进行命名得到主题聚类,如图2,3所示,其中国内装配式建筑领域研究包括7个聚类,国际包括11个聚类,如表2所示。

图2 国际研究文献关键词聚类图谱

图3 国内研究文献关键词聚类图谱

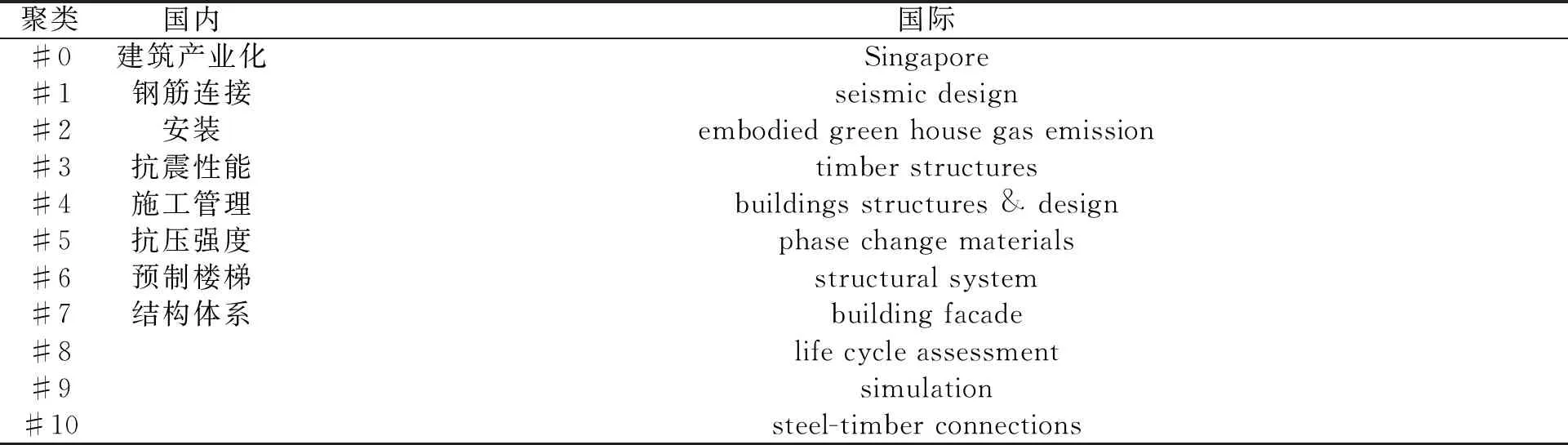

表2 国内与国际装配式建筑研究关键词聚类对比

2.1 国际与国内装配式建筑领域研究热点聚类相同点分析

通过图2,3的聚类分析可以看出,国内与国际装配式建筑研究存在装配式建筑“抗震研究”“结构体系”两个相同的聚类。一是装配式建筑抗震性能研究,按照结构类型可分为装配式钢结构抗震检测与抗震性能分析、装配式剪力墙及剪力墙结构节点抗震性能研究、装配式混凝土框架结构节点抗震性能研究,抗震性能主要体现在预制构件及连接节点的强度、刚度、延性及耗能四个方面[8],试验一般通过静力荷载、低周反复荷载、地震荷载等荷载作用下的破坏形态、裂缝行为、荷载-位移关系、受力机理等分析特定的预制构件及节点的抗震性能[8~15];二是综合装配式建筑结构体系相关研究,结构体系可分为钢结构体系、框架结构体系与剪力墙结构体系[15,16],从其设计要点来看,钢结构体系应注重其防火防腐蚀性能[17],框架结构体系应保证强度等级、预埋件的连接顺利与通畅[16,18~20],剪力墙结构体系的设计应保证建筑的整体性、注意提升钢筋连接的可靠性、保证设计合理科学[16,18~20]。

2.2 国际与国内装配式建筑领域研究热点聚类差异分析

2.2.1 国际研究方面

装配式建筑具有的低碳、环保、抗震等一系列优势使其在国际上被广泛推广,随即关于装配式建筑抗震设计、预制建筑温室气体排放、装配式建筑“生命周期评估”等研究是国际装配式建筑领域研究热点。

装配式建筑抗震设计研究方面:图2中#1“seismic design”包括“structural design formula”“precast prestressed concrete”“seismic assessment”等关键词。为进一步分析国际上发达国家的研究热点,将各国的发文量进行统计分析,如图4所示。研究表明,新西兰位于太平洋地震带上,地震频发,所以在装配式建筑抗震设计方面的研究较早,1995年Resreepo等通过反复加载试验,对预制构件端部伸出直钢筋或者弯钩钢筋在节点区搭接锚固后的后浇整体式框架节点进行研究,结果表明该后浇节点的承载力、延展性及耗能能力良好,并提出此类节点的设计方法与建议[17]。随后,仿现浇混凝土结构抗震系统、预制结构特殊节点抗震系统等得以研究与应用。2010—2011年新西兰坎特伯雷(Canterbury)地震检验了广泛使用的预制混凝土建筑的抗震性能,2014年Fleischman分析了新西兰预制构件地板系统、楼梯系统等在地震作用下的协调位移,通过这些结构的损伤报告评估了不同设计意图和标准下的抗震性能,为后期的预制建筑抗震研究奠定基础[21]。在美国,1990年国家标准和技术研究所以预制建筑的抗震性能为重点进行研究[22]。1999年美日预制建筑地震结构系统合作研究项目(PRESSS)启动[23]。随之,1999年Priestley对一个五层的预制建筑结构进行抗震设计并进行了抗震测试[23]。这些研究为美国的预制建筑抗震设计打下研究基础。2012年欧洲开展了SAFECAS的五年合作研究项目,研究预制混凝土建筑在地震荷载作用下的行为[24,25]。目前国际上诸如美国、意大利等对既有结构连接方式的创新还包括增强构件抗震性能创新研究,2018年Srisangeerthanan通过实际装配式建筑项目案例以及震后现场观测表明干式组装的预制框架结构采用铰接梁和悬臂柱固定有助于增强建筑抗震性[26]。2018年Dal lago分析了面内隔膜刚度和强度对多层模块化建筑抗震性能的影响,研究表明隔膜柔韧性导致跨层错位程度变大,惯性力与使用当前地震编码中描述的等效横向力程序的计算值显著不同[27]。

预制建筑“温室气体排放”方面,图2中#2“embodied green house gas emission”包括“building material”“passive house”“temperature”等关键词。经分析韩国、中国等在预制建筑碳排放方面的研究较为丰富。为了明细预制构件与常规构件之间的碳排放差异,2017年,韩国学者Jeong 对预制柱与常规柱之间的生产效率、成本与二氧化碳排放量进行测算表明预制柱可以提高生产效率约42.5%,节约约1.32%的成本,但预制柱的二氧化碳排放量却比普通柱高出72.18%[28]。针对建筑施工阶段温室气体排放实时监测的空白,中国学者Tao提出一种基于物联网(loT)技术的GEM系统,可以在预制构件制造阶段实施检测温室气体排放[29]。在实证研究方面,2013年Mao 以两栋住宅建筑为例探讨了传统建筑与预制建筑温室气体排放的差异,研究表明预制建筑可以显著降低建筑建造全过程中的温室气体排放[30]。

装配式建筑“生命周期评估”方面,图2中#7“life cycle assessment”包括“decision support systerm”“design performance assessment”“sustain-able building”等关键词。装配式建筑全生命周期评估对于评价装配式建筑环境效益、社会效益具有重要的意义,美国、意大利、澳大利亚和中国在该方面的研究均有涉及。2018年美国学者Eckelman通过全生命周期角度评估揭示一种预制混凝土板与夹紧连接组成的新型DFD(解构设计)设计系统的能源环境效益,与传统建筑相比,新型DFD系统按设计重复使用三次,平均减少60%~70%的能源[31]。2010年Blengnin认为由于缺乏数据,意大利装配式建筑生命周期结束后的评估往往被忽略,所以分析建筑预期使用寿命与回收潜力从而提高建筑部门对LCA的接受度,进行了不确定分析,结果表明设想的装配式建筑能耗较普通建筑低10倍,实际仅降低了2.1倍[32]。在新型混合体系(CGFP-混凝土胶合框架板)组成预制复合墙体的全寿命周期评估中,2018年Boscato证实CGFP对环境影响小且结构性能良好[33]。2012年Aye分析澳大利亚一栋8层住宅建筑全生命周期潜在的环境效益,研究表明:与传统建筑相比,预制钢结构建筑材料再利用具有很大的潜力,节能可以达到81%[34]。2018年Jiang Lei建立了中国工业化建筑评估(IBA)的概念框架,为精确的工业建筑评估机制提供了依据[35]。

图4 国际研究文献数量占比

2.2.2 国内研究方面

随着国家不断推进装配式建筑的发展,关于装配式建筑宏观发展的研究逐步展开,针对装配式建筑推进过程中的政策环境以及推广过程中面临的障碍进行研究,“建筑产业化”以及“装配式建筑施工过程管理”成为研究热点,以不断推进装配式建筑的推广应用。

建筑产业化方面,图3中#1“建筑产业化”聚类包括“标准”“措施”“建筑工业”“可持续发展”等关键词,因此可以看出建筑产业化这一聚类的研究重点在于装配式建筑发展层面的顶层设计与未来规划。综合相关文献可知,制定专业的标准规范、形成标准和规范体系,使用钢木结构、实现装配一体化,严格把控PC构件的加工制作等是实现装配式建筑发展的关键[36,37]。

装配式建筑施工过程管理方面,图3中#4“施工管理”聚类包括“建筑信息化”“应用”等关键词,BIM技术以及BIM技术结合RFID(无线射频识别)技术在装配式建筑施工过程管理中得到应用,BIM包含了设计、生产、施工、装修管理的全部流程,因其具有技术数据化的特点,所以可以将各系统要素进行数字化描述,实现工程信息共享与可视化,这种信息化集成可以很好的应用于装配式建筑施工全过程[38]。另外,BIM技术应用于装配式建筑施工过程的质量管控,通过BIM与物联网的构件信息化管理对预制构件从设计、加工、进入堆场等各阶段的质量管控信息同步在建筑项目管理平台[39]。

3 国际与国内装配式建筑领域研究关键文献对比分析

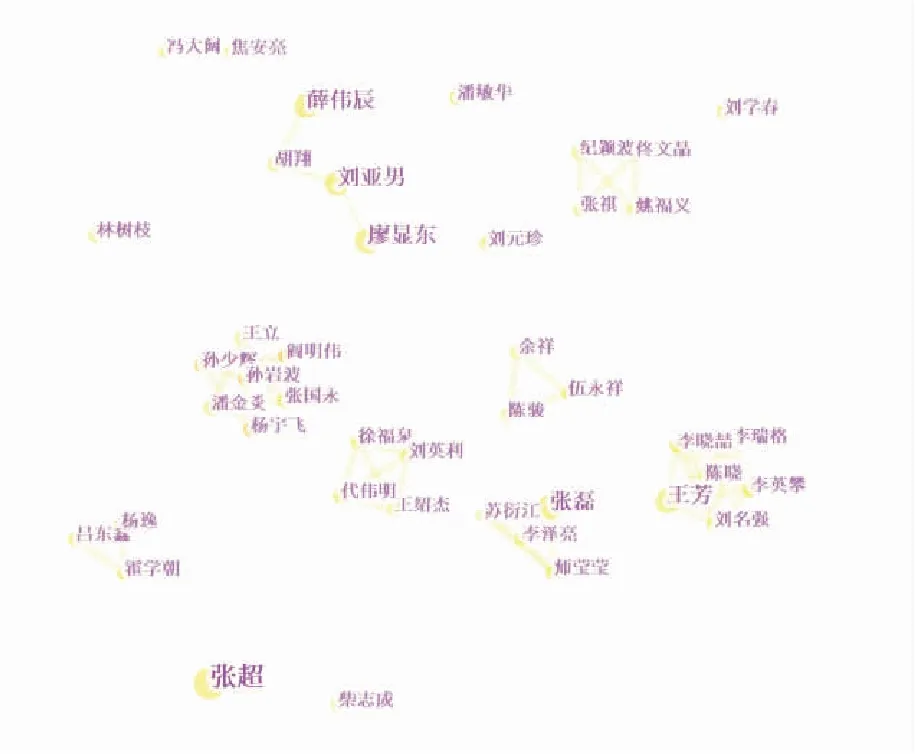

运行CiteSpace时设置为:Node Type 为Cited Reference,时间设置为2011—2018年,网络剪裁方法为Pruning Sliced Networks,将Web of Science数据库中的研究数据导入,得到国际装配式建筑研究共被引聚类图谱,如图5所示。CNKI中数据运行CiteSpace时的设置为:Node Type 为Author,时间设置为2010—2018年,网络剪裁方法为Pruning Sliced Networks,将中国知网的导出数据导入CiteSpace,得出国内装配式建筑研究作者聚类图谱(如图6所示),结合关键文献查找功能找出国内装配式建筑领域关键文献。

图5 国际研究共被引文献聚类图谱

图6 国内研究作者聚类图谱

根据共被引文献聚类图谱与研究作者聚类图谱结合关键文献查找功能可知国内外相关研究均有一定的研究基础,并构成了该领域研究的关键节点,国内外装配式建筑领域研究共被引文献频次排序对比如表3所示。从关键性文献发表的时间来看,国际装配式建筑知识基础性文献发表年份较早,说明国际相关基础性研究开始较早,为后续的研究奠定了基础。而国内关键性文献发表在2017—2018年,说明我国装配式建筑领域研究一直处于基础研究阶段,并在2017—2018年开始逐步扩展。以下将从研究方法与研究内容两个方面比较国内外装配式建筑领域高被引文献存在的异同。

表3 国内外研究共被引文献频次排序对比

3.1 国际与国内装配式建筑研究文献研究方法差异分析

装配式建筑预制构件节点抗震性能、预制构件材料的防火性能等研究都采取实验室试验的研究方法;国内装配式建筑应用研究则是经验总结与借鉴,多为定性分析装配式建筑应用与不同建筑类型所面临难的障碍;施工管理相关研究方法根据研究内容的不同存在两个方面,一是BIM技术在施工管理过程中的应用,二是装配式建筑施工管理所面临的问题、对策以及改进机制分析,一般采用定量与定性相结合的研究方法。由于研究热点的差异,国际关于装配式建筑温室气体排放研究以及装配式建筑预制构件耗能分析以实证研究为主。例如Hong[40]研究调查了预制构件的生命周期能源使用情况以及对许多实际建筑项目的总体能耗的影响。

3.2 国际与国内装配式建筑研究文献研究内容差异分析

国际装配式建筑的研究基础则为预制构件的耐火性、预制建筑全生命周期设计、预制构件生产中的温室气体排放以及装配式建筑模块能耗分析。而国内装配式建筑基础性研究为装配式建筑技术、结构体系、装配式建筑的应用、预制构件抗震性能、预制构件节点性能及其连接技术、装配式建筑管理以及材料试验研究。综上分析得出国际与国内装配式建筑研究内容存在差异。

3.2.1 国际研究方面

国际装配式建筑的研究知识基础可以分为四个方面。一是预制构件的耐火性。意大利学者Aye[41]认为纤维增强聚合物复合材料(FRPCs)的主要限制是其相对较差的防火性能,所以通过实验证明模型可以有效的预测有机粘土/玻璃纤维增强聚合物(GFRP)层压材料的火焰生长指数FIGRA和总热释放THR,从而确定所有选定配置中的FIGRA和THR远低于建筑环境所需的阈值。二是预制建筑全生命周期设计。Jaillon[42]回顾香港地区应用并确定工业化、灵活可拆卸建筑系统设计在应用于预制混凝土施工时的设计效益和障碍。三是装配式建筑温室气体排放研究。Jeong[28]对韩国的预制柱与常规柱之间的生产效率、成本与二氧化碳排放量进行测算表明预制柱可以提高生产效率约42.5%,节约约1.32%的成本,但预制柱的二氧化碳排放量却比普通柱高出72.18%。四是预制构件全寿命周期能耗方面:Hong[40]调查了中国预制构件的生命周期能源使用情况以及对许多实际建筑项目总体能耗的相应影响。结果表明,预制构件的生命周期能耗范围为预制楼梯7.33 GJ/m3至预制构件13.34 GJ/m3,回收过程可以实现16%~24%的能量减少。

3.2.2 国内研究方面

国内装配式建筑基础性研究可以分为五个方面:一是装配式建筑的应用,包括装配式建筑结构体系在农村居住建筑以及学校公寓式高层建筑项目中的应用[43,44]、工业化建造模式与技术[45]、现代木结构建筑工法与预制装配式设计的关系[46];二是预制构件抗震分析,林泽鑫[47]研究了装配式拼装型减震墙板框架结构的抗震性能及其影响参数和规律,郭阳照[48]则将效能减震技术移植到装配式结构部品中,提出自减震装配式墙板,并阐明了其构造和原理与关键的计算理论;三是预制构件节点研究,焦安亮[49]在对国内外对装配式结构节点的研究基础上,提出了装配式钢管混凝土柱-带钢接头钢筋混凝土梁节点进行了6个足尺节点模型的低周往复加载试验,得到了不同类型节点的破坏特征、荷载-位移滞回曲线、骨架曲线、刚度退化曲线及延性等性能,于潜[50]对我国装配式建筑节点的两种钢筋连接方式进行分析,讨论装配式建筑节点钢筋安装优化技术,促进装配式建筑质量的提升;四是装配式建筑管理研究,可以分为PC构件的标准化、装配式建筑施工过程中的安全文明施工费预测方法、装配式建筑评价研究、项目安全绩效评价方法以及吊装作业安全预警研究;五是装配式建筑材料试验研究,包括装配式建筑拼接接缝材料试验,试验表明可再分散乳胶粉的掺入,提高了胶泥的拉伸粘结强度和断裂伸长率,橡胶粉的掺入提高了胶泥的断裂伸长率,降低了成本,有利于胶泥的推广应用[51]。

4 国际与国内装配式建筑研究文献演进趋势对比分析

为了从时间维度上观察国内外装配式建筑领域研究的演进情况,本文运用CiteSpace绘制关键词共现时区图。国内文献方面,在CiteSpace中设置Time Slicing为2010—2018年,Time-Slice设置为1年,Node Types设置为“Keyword”,Prening选择“Pathfinder”。国际文献方面,CiteSpace中设置Time Slicing为2011—2018年,其他设置与国内文献相同。当节点与连线的属性值达到设置的阀值时其数据信息才可以在关键词共现图谱中出现。国际与国内装配式建筑关键词共现图谱如图7,8所示。

图7 国际装配式建筑研究关键词共现时区图谱

图8 国内装配式建筑研究关键词共现时区图谱

根据图7,8的装配式建筑研究关键词共现时区图谱可以直观的看出,国内外装配式建筑研究在研究热点的变化以及整个研究阶段的划分上都存在较大的区别。

国际方面,综合各个国家研究热点的范围结合时间节点来看,国际装配式建筑的研究可以分为三个阶段。第一阶段为2011—2012年,关于装配式建筑领域的研究逐渐丰富起来,研究热点从“preformance”“well”逐步扩展到“simulation”“construction”“sustainability”等,研究方法与研究内容上均有扩展;第二阶段为2013—2015年,其中,2013,2014年并没有大量出现新的研究热点,仅出现了“concrete”“behavior”等少数研究热点,在2015年,装配式建筑领域研究范围进一步得到延伸,其研究热点扩展到“design”“energy”,装配式建筑全生命周期节能设计以及装配式建筑预制模块能耗分析研究成为这一时期的研究热点;第三阶段2016—2018年,这一阶段装配式建筑领域研究新增研究热点相对较少,其中关于装配式建筑管理方向研究逐步开始进行,如2017年新增关键词“management”,另外,2018年,装配式建筑领域研究新增关键词“China”,说明中国装配式建筑相关研究成为国际装配式建筑研究的热点主题,且数量不断提升。

国内方面,以研究热点的范围结合时间节点来看,国内装配式建筑的研究可以分为两个阶段:第一阶段为2010—2015年,这一阶段装配式建筑的研究热点相对局限,主要集中在对国内外装配式建筑发展及研究情况的总结综述以及装配式建筑相关技术试验研究,其他与装配式建筑相关的研究还未铺开,以具有代表性的文献为例,2010年,蒋勤俭[52]通过高度概括装配式混凝土建筑的特点和国内外发展状况,系统归纳总结了装配式混凝土通用结构体系与专用结构体系的关系和设计要求。2012年,张兴虎[53]研究装配整体式浆锚插筋及钢板箍连接柱的抗震性能;第二阶段为2016—2018年,期间国内装配式建筑研究热点逐渐扩展开,主要涉及到装配式建筑的施工技术、深化设计、BIM技术、EPC设计管理等研究,为后续装配式建筑研究奠定知识基础。

5 研究结论及空白

运用基于CiteSpace的文献计量与可视化方法,绘制关键词聚类图谱、共被引文献聚类图谱、研究作者聚类图谱、关键词共现时区图,综合分析装配式建筑领域研究的研究热点、关键文献与知识基础、研究演进可以看出国际与国内装配式建筑领域研究存在较大差异:

研究热点方面,根据国内与国际装配式建筑研究关键词共现聚类图谱以及关键词词频分布可知:一是国内装配式建筑BIM技术的研究相对较多,国际则关注装配式建筑预制构件微观性能改良以及其规律研究;二是国际更加关注装配式建筑节能与可持续性相关研究,而装配式建筑作为我国建筑业变革的方向,其节能、节水、缩短工期、减少废弃物排放等优势体现还停留在简单计算上,装配式建筑项目在实际建设过程中及后期运营中的节能、节水、缩短工期、减少废弃物排放效果还没有从相关研究中得到证实;三是国际多从装配式建筑全生命周期管理进行研究,而国内装配式建筑管理研究主要从装配式建筑施工阶段入手,缺少了装配式建筑全生命周期视角管理研究。

关键文献与知识基础方面,根据国内装配式建筑研究作者聚类图谱结合关键性文献查找、国际装配式建筑研究文献共被引图谱、国际与国内装配式建筑领域研究共被引文献频次排序对比表可知:在关键文献发表时间上,国内装配式建筑研究还处于基础性研究阶段,较国际装配式建筑研究,国内装配式建筑研究基础相对薄弱;在研究方法上,国内以试验与经验总结方法为主,国际除试验、经验总结研究方法之外,多数文章采用实证研究方法;在研究内容上,国际更多的探索了预制构件性能提升及其规律的把握,针对装配式建筑全生命周期节能设计以及装配式建筑预制模块能耗分析相对丰富。

研究趋势方面,一是发文数量可以看出,国内装配式建筑研究每年的发文量急剧上升,成为近几年研究的热点;二是装配式建筑研究对象,国内装配式建筑研究在2017—2018年研究对象逐步丰富起来,为未来装配式建筑的研究逐步奠定了理论基础;三是中国装配式建筑研究外文发表量攀升,2018年国际装配式建筑研究新增关键词“China”可以看出,中国装配式建筑研究已经成为国际装配式建筑研究热点,且国际装配式建筑相关研究热点开始涉及。

从2010年至2018年装配式建筑研究已经逐步成为众多学者关注的焦点,但在综合比较国际装配式建筑研究成果可以看出,国内装配式建筑领域的研究处于刚起步阶段,未来仍然有较大的发展空间,本文认为中国相关研究存在以下三个方面的研究空白:一是对装配式建筑预制构件微观性能改良以及其规律研究;二是关于装配式建筑节能与可持续性的实证性研究;三是从装配式建筑全生命周期管理的视角进行相关研究。