我国高校人工智能学院建设:动因、价值及哲学审思

2020-06-23胡仁东方兵

胡仁东 方兵

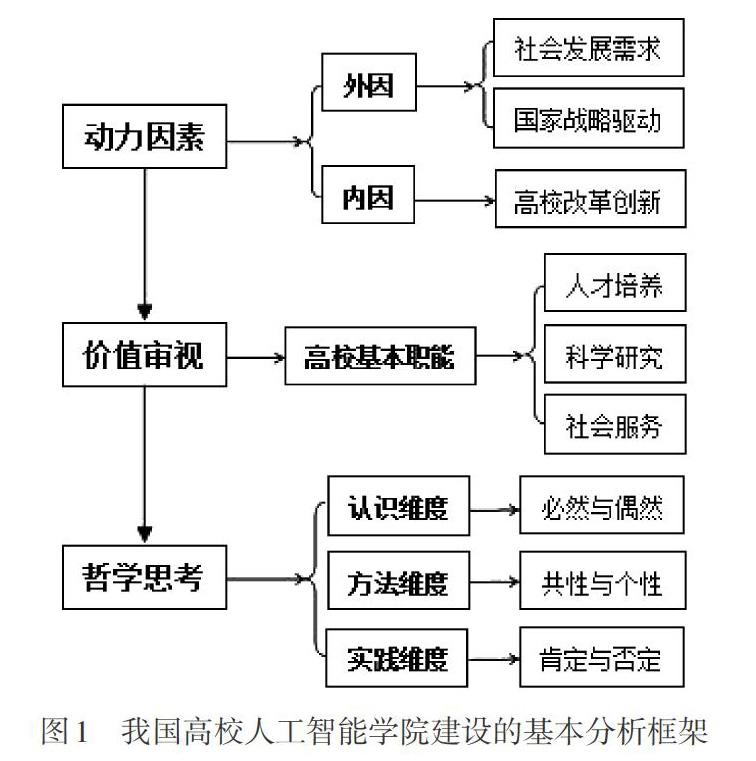

【摘要】人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,正在深刻地改变着人们的工作、生活和学习方式。高校作为我国人工智能领域科技创新和人才培养的主要阵地,在推进人工智能高质量发展中发挥着关键作用。本研究以国内建立的72所高校人工智能學院、人工智能研究院为研究对象,围绕其形成动因、存在价值和如何建设等问题构建了我国高校人工智能学院建设的基本分析框架。首先从社会发展要求、国家战略驱动、高校自身改革等层面分析其形成的动力因素;其次依据高校肩负的三大基本职能,从人才培养、科学研究、社会服务维度审视人工智能学院建设的多重价值;最后从“必然与偶然”“共性与个性”“肯定与否定”三个方面对人工智能学院建设展开哲学思考,旨在进一步明晰我国高校人工智能学院的建设方向。

【关键词】 新一代人工智能;人工智能学院;人工智能研究院;新工科;高质量发展;科技创新;智能教育;人才培养

【中图分类号】 G434 【文献标识码】 A 【文章编号】 1009-458x(2020)4-0019-07

一、问题的提出

新一代人工智能正在改变着人类社会,已引起各国的高度重视与密切关注。从1956年达特茅斯(Dartmouth)会议“人工智能”(Artificial Intelligence)概念的提出,到60多年后的今天,人工智能技术取得了长足的进步,并成为引领未来的战略性技术。如今,人工智能正在引领新一轮科技革命和产业变革,推动经济社会各个领域从“数字化、网络化”向“智能化”迈进。其中,以人工智能对教育领域的冲击和影响较为深远。EDUCAUSE发布的《地平线报告:2019高等教育版》显示,人工智能在未来两三年内有望在高等教育技术应用领域取得重要进展,预计与教和学有关的人工智能应用将大幅增长(Bryan, A., et al., 2019, pp.27-28)。高校作为我国人工智能领域科技创新和人才培养的主要阵地,应该充分发挥自身在人工智能高质量发展中的关键作用,以更好地服务国家战略和经济社会需求。

国务院《新一代人工智能发展规划》(2017)和教育部《高等学校人工智能创新行动计划》(2018)都对我国高校建立人工智能学院提出了明确的要求,鼓励在试点院校或有条件的高校尽快建立人工智能学院等相关教研组织机构。对相关文献梳理发现,学界目前围绕人工智能的教育应用开展了较为丰富的研究,主要体现在以下几个方面:一是阐释人工智能教育的内涵,如宁虹等人(2019)从居间的构成性存在视域对“人工智能+教育”进行了深入解读;二是探索人工智能时代的人才培养,如龙献忠等人(2019)从应然特征、实然不足、理念省思等方面对“人工智能+教育”时代我国高校人才培养改革进行了探讨;三是探索人工智能时代教师的专业发展,如张优良等人(2019)分析了人工智能时代教师角色的转变,指出“人机协同”是未来教师面对的必然趋势;四是利用人工智能创新传统教育形态,如郭利明等人(2019)构建了人工智能与特殊教育的深度融合框架,探讨利用人工智能技术破解特殊教育发展中面临的难题。在实践领域,当前人工智能学院、人工智能研究院建设如火如荼,但与之相关的研究成果却寥寥无几。

本研究运用调查研究法对国内已经建立的高校人工智能学院、人工智能研究院(下文表述一般用“人工智能学院”)进行网络调研。遴选高校人工智能学院的标准是:高校自主成立或协同共建的学院、研究院,机构名称原则上表述为“人工智能学院”或“人工智能研究院”,以上信息获取的依据源于学院成立文件、官方媒体报道以及学院网站等。据不完全统计,截至2019年7月初,国内已成立了72所高校人工智能学院或人工智能研究院。其中,39所高校成立了人工智能学院,24所高校成立了人工智能研究院,9所高校同时成立了人工智能学院和研究院。调研结果表明,43所人工智能学院的主办单位为“双一流”建设高校,占被调研学院总数的59.72%。相对而言,这些主办高校综合实力强,并在人工智能领域具备自身优势,能够体现教育部文件中突出的“有条件的高校”,因此具有较高的可信度。

可以看出,当前我国高校非常重视发展人工智能学科专业领域,正在兴起一股人工智能学院建设热。针对这一现象,我们试图进一步追问:在高校形成的这股人工智能学院建设热的动因是什么?如此之快地建设人工智能学院,其价值究竟何在?人工智能学院应该如何做到科学合理地建设?本研究以被调研的72所高校人工智能学院、研究院为研究对象,围绕以上三个问题,构建了我国高校人工智能学院建设的基本分析框架,如图1所示。概括而言,首先重点考察分析人工智能学院形成的动力因素,然后再从高校基本职能的三个维度对其价值进行审视,最后从哲学视域展开深入思考,以进一步明晰我国高校人工智能学院的建设方向。

二、我国高校人工智能学院建设的动力因素

自2017年5月起,我国高校先后成立了72家人工智能学院,这充分说明新一代人工智能对我国高等教育领域影响之大。针对目前高校兴起的人工智能学院建设热潮,运用唯物辩证法关于内因外因相互关系原理来分析,主要有以下三个方面的动力因素。

(一)社会发展的必然要求

新一代人工智能正在对经济发展、社会进步、全球治理等方面产生重大而深远的影响(习近平, 2019),它不仅成为经济发展的新引擎,而且给社会建设带来了新机遇。作为新一轮产业变革的核心驱动力,人工智能直接影响经济活动的各个环节,并且促使诸多领域形成智能化需求,逐渐引发经济结构变革。回归本源,实现经济高质量发展的关键在人才。人工智能直接改变了经济社会对人才培养的需求 (杨宗凯, 等, 2018),因而需要注重培养适应社会需求的智能类人才。实际上,我国目前与人工智能相关的人才资源非常紧缺,高校却一时难以为社会提供大量符合要求的智能类人才,所以需要高校尽快转变人才培养目标,加快推进人工智能相关专业人才培养。

人工智能是一项改变未来的颠覆性技术,它将会推动各行业生产方式自动化,改变劳动力市场结构与产业结构(张志祯, 等, 2019)。毋庸置疑,进一步壮大人工智能产业是大势所趋,未来社会必将需要大量的人工智能专业人才。2019年4月,我国人力资源和社会保障部办公厅等三部门已确定“人工智能工程技术人员”为新职业(人社部办公厅, 等, 2019),从事人工智能行业的工作被正式作为“职业”给予明确。高校承担着培养人才的责任与使命,作为智能类人才的主要“输出渠道”,通过建立人工智能学院培养符合社会需要的智能类人才,显然既重要又紧迫。

(二)国家战略的有效驱动

人工智能是国家核心竞争力的重要体现,已经成为国际竞争的新焦点。如今,世界主要发达国家都把人工智能上升为国家战略,围绕人工智能加紧出台规划和政策,以期在新一轮国际竞争中掌握主导权。例如,美国在2016年发布《国家人工智能研究和发展战略计划》《为人工智能的未来做好准备》《人工智能、自动化与经济》三份政府报告,并在2019年6月推出更新版《国家人工智能研究和发展战略计划》,它们构成了美国在人工智能领域的国家顶层制度设计;法国于2017年3月发布《人工智能战略》,从多个方面制定措施发展人工智能,聚焦人工智能在健康、交通、环境和国防与安全四个优先领域的发展;日本于2017年出台《下一代人工智能推进战略》,将发展人工智能作为国家战略,围绕人工智能的技术重点、突破路径、产业布局和人才培养制定蓝图。

面对迅速发展的新一代人工智能技术,我国政府于2017年7月颁布了《新一代人工智能发展规划》,将其列为国家战略,并系统布局和全面推进人工智能领域发展。目前,全国多个省份已配套出台地方人工智能发展规划或实施意见,各地大力支持并发展人工智能产业。针对如何正确引导高校发展人工智能,教育部专门印发了《高等学校人工智能创新行动计划》,为高校参与人工智能领域的科技创新、人才培养和社会服务提供了政策支持与方向指南。基于以上多项重要制度安排的有效驱动,我国高校积极成立人工智能学院落实相关政策精神。

(三)高校改革的内生动力

进入人工智能时代,高校要继续保持健康有序发展就必须深化改革创新,促进自身顺利转型。当前,我国提出的“建设一流本科教育”正是人工智能时代教育变革的核心(何伟光, 等, 2019)。因此,高校应该紧密围绕国家的重要方针政策推进自身改革与发展,主动服务国家战略和社會需求。作为我国发展人工智能的重要阵地,高校承担着该领域的人才培养、科技创新、社会服务等职能,因而自然会更加关注人工智能领域。从被调研的高校来看,它们多数能够结合本校实际,注重已有学科专业优势和人才培养基础,围绕人工智能诸多领域加强教研组织机构建设,如适时建立人工智能学院、研究院,以更好地发挥自身的作用与价值。

针对人工智能因发展的不确定性可能给经济社会带来智能风险的问题,上海对外经贸大学结合本校特色聚焦于人工智能带来的经济管理与社会运行等问题,从经济管理视角成立了全国首家人工智能与变革管理研究院,以服务于国家和地区的经济社会发展。值得一提的是,被调研高校中有民办本科、高职院校(各为5所)成立人工智能学院,相对而言,它们在人工智能科技创新领域优势并不明显,但能够及时抓住智能类人才的社会需求特点,一方面优化整合本校资源,积极引进相关专业人才;另一方面主动与相关企业合作共建人工智能学院,侧重于培养人工智能领域的技能型人才,从而较好地实现了自身的转型发展。因此,当前高校通过多种形式陆续创建人工智能学院,从内因层面来看是它们自身改革创新、转型发展的现实需要,也是它们改革的内生动力所在。

三、我国高校人工智能学院建设的价值审视

我国高校人工智能学院尽管在数量上迅速增加,但这些人工智能学院的建设方案是否符合我国发展人工智能的战略需要,是否贴近经济社会的实际需求,仍然值得商榷。本研究以现代大学基本职能为准绳,从人才培养、科学研究和社会服务三个维度对我国高校人工智能学院建设的价值给予审视。

(一)人才培养维度:守正创新

人才是最宝贵的资源,是发展人工智能的关键要素,也是决定一个国家人工智能领域发展水平的根本力量(段世飞, 等, 2019)。高校建立人工智能学院的首要任务是培养满足国家和社会需求的相关领域人才。对部分被调研高校的人工智能学院网站等资源进行内容分析发现,目前高校主要从以下几个方面推进人工智能专业人才培养。

1. 依托相关学科专业培养人才

目前,我国人工智能专业人才培养主要依托相关学科专业展开。在本科层次,多所高校人工智能学院已经开设或者准备申报智能科学与技术、人工智能专业,如今年共有35所高校获首批人工智能本科专业建设资格(教育部, 2019),其中较大部分人工智能专业由被调研的人工智能学院开设,也有高校开设了智能制造工程、智能医学工程等专业,如同济大学等四校在国内率先开设智能制造工程专业,天津大学、南开大学首次开设智能医学工程专业。

在研究生层次,开展人工智能相关教育主要集中在“双一流”高校,多数学校依托计算机、控制工程、自动化等学科专业开设人工智能方向,侧重于培养人工智能相关专业的硕博人才,也有高校探索培养交叉学科的复合型人才,如中央音乐学院将人工智能融入未来音乐发展,设置“音乐人工智能与音乐信息科技”博士招生方向,并于2019年实现首次招生,着力培养音乐与理工科交叉融合的复合型拔尖创新人才。

2. 探索“人工智能+X”培养模式

结合新一代人工智能与多学科交叉融合的特点,部分高校人工智能学院积极创新人才培养模式,重点培养智能类复合型人才。例如,中国石油大学(北京)按照“特色学科+人工智能”培养理念,每年从全校本科二年级遴选20名~30名品学兼优的学生,对他们实行“本博一体化”贯通式培养;西南交通大学围绕先进交通和未来交通探索“人工智能+X”人才培养模式,注重培养优秀拔尖人才;辽宁工程技术大学面向全校学生招生,组建人工智能方向“腾讯卓越班”,侧重培养“专业+人工智能”新工科人才,等等。

3. 实施校企“产学合作协同育人”

分析被调研高校人工智能学院的组成形式,有超过一半以上的学院与相关企业建立了深度合作关系,其中部分人工智能学院由高校与企业合作共建而成。目前,与高校合作较多的企业在人工智能领域发展成绩突出,如科大讯飞、腾讯、百度、京东、北京旷视科技等与人工智能相关企业。鼓励通过校企“产学合作”落实协同育人,支持企业参与高校智能类人才培养,以产业和技术发展的最新成果推动人才培养改革,使得人工智能专业人才培养更具针对性,也更加符合未来社会需求。

当然,目前高校智能类人才培养仍然面临一些问题,较为突出的问题是人工智能学科专业体系不够健全,如人工智能一级学科尚未建立,人工智能本科专业刚获审批,等等。因此,在推进人工智能学院建设中应重点加强人工智能学科及相关支撑专业建设,以我国正在实施的一流本科专业建设“双万计划”为契机,根据人工智能学科专业特点科学制定人才培养方案,合理优化课程体系。

(二)科学研究维度:顶天立地

推进人工智能领域的科技创新尤为重要,它是高校履行其基本职能的有效体现。以被调研的高校人工智能学院为例,从其成立数量来看,有33所人工智能研究院侧重于对人工智能领域开展科学研究,具体表现在以下三个方面。

1. 注重基础理论与关键技术研究

理论和技术的创新,是人工智能和智能教育未来发展的重要驱动力和引领力,应当作为关键环节(陈宝生, 2019)。目前,我国高校主要从以下两个方面展开:第一,关注人工智能的基础理论研究,聚焦人工智能领域的前沿问题,结合本校学科优势,促进人工智能与相关交叉学科深度融合。多所“双一流”高校都以此作为其人工智能学院的主要发展方向,如清华大学人工智能研究院成立了基础理论研究中心,重点开展人工智能原创性基础理论研究。第二,围绕新一代人工智能涉及的核心关键技术开展系统研究,并将人工智能技术融入相关产业领域。如各校根据自身特色,明确人工智能学院围绕“智能交通”“智能教育”“智能钻井”“智能冶金”等诸多领域展开深入研究,以更好地满足社会不同领域的智能化需求。

2. 加快人才引进与科研团队建设

人工智能领域的科技创新关键依靠人才,应把做好人才工作放在首位。人才队伍建设作为人工智能发展的重中之重,特别要加强高端人才储备和梯队建设(王婷婷, 等, 2018)。因此,既要加大人工智能領域海内外优秀人才的引进力度,又要注重人工智能科研团队建设。据不完全统计,有15所高校人工智能学院的院长或学科带头人为我国“两院”院士、外国工程院院士、“长江学者”特聘教授、“万人计划”首批入选专家等,这些战略科技人才、科技领军人才被聘为人工智能学院院长或学科带头人,将会有力地促进学院的科研团队建设,从而提升整体研究水平。

3. 推进国际交流与协同创新合作

当前主要发达国家在发展人工智能上具备传统优势,拥有较多的人工智能核心技术和顶尖人才,因而我国发展人工智能必须重视国际交流与合作,学习借鉴他国先进经验,协同参与相关项目研究。例如,上海交通大学人工智能研究院将建成“人工智能国际交流中心与人才培养基地”作为学院发展目标之一;山东大学与新加坡南洋理工大学发挥各自学科优势,通过“2+X”运作模式发起建立“人工智能国际联合研究院”;天津师范大学在成立人工智能学院时,与天津市共同成立了“天津市人工智能与信息处理国际联合研究中心”。由此可见,当前高校注重国际化发展,积极抢抓发展人工智能的战略机遇,力争通过人工智能的创新引领取得新的突破。

(三)社会服务维度:多维融合

高校发展人工智能的“落脚点”是服务社会,为社会提供精准化智能服务,不断提升社会治理的智能化水平。通过分析被调研的72所高校人工智能学院建设目的,发现它们都把促进人工智能更好地服务经济社会发展作为价值取向之一,主要表现在以下几个方面。

1. 开展技术转移与成果转化

人工智能学院与传统学院的不同之处在于更加突出“产教融合、产学合作”,这也是人工智能学院发展的显著特点。在被调研的高校人工智能学院中,有超过一半以上与相关企业签署合作协议,部分高校还与企业共建人工智能学院,有11所学院用企业名称冠名,如中国人民大学高瓴人工智能学院、中南大学—深兰科技人工智能联合研究院、深圳大学腾讯云人工智能学院、江西财经大学中科云从人工智能研究院等。可以看出,高校加强与相关企业开展合作,共同开展人工智能技术研发,显然有利于促进人工智能技术转移和成果转化。

2. 重视人工智能服务社会治理

不容忽视的是,人工智能技术也有其消极的一面,它可能会带来法律、伦理、安全等诸多问题,给经济安全与社会稳定带来潜在的风险。作为肩负社会服务职能的高校,在倡导利用人工智能技术服务经济社会发展的同时,也需要重视人工智能可能会带来的消极影响,以不断提升人工智能服务社会治理水平。例如,在推进国家社会治理格局的智能化、法治化、专业化进程中,全国首家“人工智能法学院、人工智能法律研究院”在西南政法大学成立,旨在探索解决发展人工智能带来的法律与伦理问题,培养服务国家战略与社会需求的高层次法律人才。

3. 支持区域经济与产业发展

高校发展人工智能注重结合区域经济和产业发展特点,推进人工智能相关研究领域与地方、企业的实际需求对接,更好地促进地方转型升级和服务经济社会发展。在被调研的高校人工智能学院中,有6所学院由政府与高校深度合作共建,如重庆市两江区与重庆理工大学共建“重庆两江人工智能学院”,苏州市与上海交通大学共建“交大苏州人工智能研究院”,郑州航空港实验区与北京航空航天大学共建“郑州人工智能研究院”,等等。可见,抓住时机成立这些“政校共建型”人工智能学院,能够有效地为地方人工智能产业发展提供人才资源与技术服务。

四、我国高校人工智能学院建设的哲学思考

随着人工智能技术的不断发展,我国高校正在兴起一股人工智能学院建设热。如何正确看待这一现象,需要我们能够给予理性审视。本研究从唯物辩证法视角出发,运用联系和发展的观点从多个方面对该现象进行哲学思考,旨在为我国高校人工智能学院建设明晰方向。

(一)既要认清“必然”,又应重视“偶然”

“必然性”与“偶然性”是一对哲学范畴。必然性指“客观事物联系和发展中合乎规律、确定不移的趋势,是在一定条件下的不可避免性和确定性”,与之对应的是偶然性,偶然性指“事物联系和发展过程中可以这样出现也可以那样出现的、不确定的趋势”(李秀林, 等, 2004, pp.161-162)。高校建立人工智能学院并非只是一时兴起,而是存在一定的必然性。运用原因和结果的辩证关系来分析它产生的必然性,外因主要是新一代信息技术的迅速发展、社会对智能类人才需求迫切、政府相关制度安排有效驱动等,内因是高校自身改革创新、实现转型发展的需要。在内外多重因素的共同推动下,高校作为我国科技创新领域的主要场所具备发展人工智能得天独厚的优势,不仅拥有人工智能相关支撑学科专业,而且能够培养满足社会需求的智能类人才,所以在高校适时成立人工智能学院是必然的。

从现实与可能的辩证关系来看,事物的发展都是从可能到现实,并蕴含新的可能的过程,它们之间是相互转化的。人工智能的发展往往会落后于预期,主要是由于创造人工智能机器所遭遇的困难远远超过了先驱者们认为的程度(Bostrom, N., 2014, p4),雖然对人工智能的有关预言在短时期内未能实现,但并不意味着它以后也不会实现。那是因为,人工智能发展面临不确定性,作为一种存在的可能,只要它不确定的领域符合发展的必然性,就有可能转化为现实。所以,迫切需要充分发挥高校在发展人工智能中的关键作用,学校应该结合自身办学特色,抓住机遇合理发展人工智能学科专业等相关领域。具体而言,高校应正视人工智能发展的不确定性可能引发的偶然性,一方面要及时预测人工智能发展中可能蕴含的潜在风险,另一方面应抓住它的非确定趋势给人工智能学院建设带来的新契机。从理性认识回到实践之中,高校需要成立针对性强的人工智能学院来培养相关人才和开展科学研究,以适应人工智能的未来发展趋势。

(二)既要体现“共性”,又应突出“个性”

当前,高校积极设置人工智能学院,注重人工智能相关学科专业建设,旨在进一步落实发展人工智能的时代需要。需要强调的是,高校设置人工智能学院应突出“共性”与“个性”,既要准确体现人工智能学院设置的共同之处,又应凸显各自设置人工智能学院的创新特色,通过“错位发展”来适应人工智能领域的发展需求。“共性”与“个性”同属于哲学范畴,它们之间是相互联系、相互制约的,其实就是矛盾的普遍性和特殊性的关系。运用共性与个性相结合的分析方法来看当前高校设置的人工智能学院,应做到具体问题具体分析,这样才能更加明确高校人工智能学院的发展方向,从而有效克服同质化倾向。

在共性之处,设置人工智能学院要重点突出在人工智能领域的人才培养、科技创新和社会服务,这与高校的基本职能一致。从被调研的高校人工智能学院建设目标来看,它们都是围绕人才培养、科技创新和社会服务而展开。具体而言,“共性”主要体现在以下两个方面:一方面,高校应具备发展人工智能的基础条件。从现有高校人工智能学院来看,设置人工智能学院的主要是理工类和综合类高校,并且多为“双一流”建设高校,它们具备了发展人工智能的前期基础,如拥有优势特色学科和良好的师资队伍等。另一方面,高校应与人工智能相关企业开展深度合作,它们之间是“需求侧”和“供给侧”的关系。截至2018年底,我国人工智能企业数量为3,341家,位居世界第二位(谷业凯, 2019),这些公司多是与人工智能相关的新兴产业公司,它们对智能类人才需求迫切,所以与高校的合作空间广阔。

在个性之处,高校设置人工智能学院不能盲目跟风,应结合本校自身特色,抓住人工智能与学校已有优势的契合点,寻求发展人工智能的创新之路。从目前高校建立的人工智能学院来看,多数高校能够围绕社会需求,立足本校办学特色与学科专业优势,将发展人工智能与推进“新工科”建设有机融合起来,走个性化的人工智能发展道路。例如,西南交通大学人工智能学院将“智能交通、智能制造领域”作为研究方向,天津师范大学人工智能学院将“人工智能在教育中的应用”作为发展方向,等等。

(三)既要给予“肯定”,又应敢于“否定”

唯物辩证法认为,肯定的方面是事物保持自身存在的方面,否定的方面是促使该事物灭亡的方面(陈先达, 等, 2016, p.130),它们是对立统一的辩证关系。当前高校建设人工智能学院,同样需要把握“肯定”与“否定”的辩证关系,从实践层面做到科学合理建设人工智能学院。

首先,建立人工智能学院应该体现“肯定”与“否定”。如今,发展人工智能已经成为我国的国家战略,高校通过建立人工智能学院服务国家与社会需求是值得肯定的。在短短26个月内,我国高校陆续成立了72所人工智能学院,其建设速度之快反映了高校对发展新一代人工智能已形成共识。从质量互变规律来看,目前高校人工智能学院建设的“量变”同样值得肯定,这恰恰是在为人工智能学院建设向“质变”做准备。当然,纵观被调研的高校人工智能学院,多所高校成立人工智能学院是经过深思熟虑,是密切联系实际的,对这些学校建立的人工智能学院应该给予充分肯定和相应支持。但是,也不乏有的高校人工智能学院只是由原有学院直接“更名”而来,分析这些学院的整体概况可以发现,其并不具备发展人工智能的基本条件。倘若只是为“盲目跟风”去成立人工智能学院,那么这是要给予否定的,因为它们不符合我国发展人工智能的现实需求与未来趋势,必将因“随波逐流”而被社会淘汰。

其次,建设人工智能学院,要持“肯定”与“否定”的态度来对待人工智能的积极价值与可能风险。人工智能的技术进步和更新速度非常之快,给经济发展与社会变革带来了深远影响。人工智能技术的广泛应用,不仅可以有力地支撑实体经济发展,能够提升经济发展质量和效益,而且会推进社会治理智能化,有利于建设安全便捷的智能社会。因此,高校在建设人工智能学院的过程中需要从“肯定”的视角大力发展人工智能,扎实做好人工智能领域的人才培养、科学研究和社会服务。

最后,应该看到,人工智能同样会带来诸多潜在的风险,如可能对既有的伦理关系和伦理秩序提出诸多挑战,也有可能从根本上瓦解和颠覆原有的伦理秩序(唐汉卫, 2018),对人类的前途和命运构成威胁,进而影响我国的经济安全与社会稳定。所以,高校在发展人工智能诸多领域的同时,一方面要切实践行科研伦理与恪守学术规范,对人工智能技术创新和技术应用范围加以必要的约束和限制(林德宏, 2018),要明确合理合法发展和利用人工智能,对人工智能的技术“禁区”做到坚决抵制。另一方面要注重研究相应领域潜在的社会风险,警惕人工智能可能带来的消极影响,不能盲目或草率利用人工智能技术(方兵, 2019)。高校应从“否定”视角来审视人工智能,主动探索有效的应对策略,以消除人工智能可能带来的消极影响。

习近平(2019)在致国际人工智能与教育大会的贺信中强调,人工智能正深刻改变着人们的生产、生活和学习方式,推动人类社会迎来人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代。进入新时代以来,我国愈加重视发展人工智能,并将其作为国家战略系统布局、主动谋划。作为推进新一代人工智能发展的重要力量,当前我国高校陆续成立人工智能学院或人工智能研究院,加强人工智能领域的科技创新与人才培养,旨在贯彻落实人工智能发展战略。从唯物辩证法视角对当前高校人工智能学院的建设热潮展开哲学思考,既要充分肯定它带来的积极影响,又应密切关注现象背后的隐忧。总之,高校仍要遵循实事求是的原则,围绕服务国家战略与社会需求,依据自身办学特色与学科专业优势,科学理性地建设人工智能学院。

[参考文献]

宁虹,赖力敏. 2019. “人工智能+教育”:居间的构成性存在[J]. 教育研究,40(6):27-37.

龙献忠,戴安妮. 2019. 人工智能+教育:我国高校人才培养改革的新契机[J]. 大学教育科学(4):107-113.

张优良,尚俊杰. 2019. 人工智能时代的教师角色再造[J]. 清华大学教育研究,40(4):39-45.

郭利明,杨现民,段小莲,等. 2019. 人工智能与特殊教育的深度融合设计[J]. 中国远程教育(8):10-19.

习近平. 2019. 致信祝贺第三届世界智能大会开幕 强调:推动新一代人工智能健康发展 更好造福世界各国人民[N]. 人民日报,05-17(1).

杨宗凯,吴砥. 2018. 人工智能促进教育创新[N]. 光明日报,11-20(13).

张志祯,张玲玲,李芒. 2019. 人工智能教育应用的应然分析:教学自动化的必然与可能[J]. 中国远程教育(1):25-35.

何伟光,唐玉溪. 2019. 一流本科教育:迈向人工智能时代的变革[J]. 中国电化教育(3):120-126.

段世飞,张伟. 2019. 人工智能时代英国高等教育变革趋向研究[J]. 比较教育研究,41(1):3-9.

王婷婷,任友群. 2018. 人工智能时代的人才战略——《高等学校人工智能创新行动计划》解读之三[J]. 远程教育杂志,36(5):52-59.

李秀林,王于,李淮春. 2004. 辩证唯物主义与历史唯物主义[M]. 第5版. 北京:中国人民大学出版社.

谷业凯. 2019. 《中国新一代人工智能发展报告2019》发布[N]. 人民日报,05-26(1).

陈先达,杨耕. 2016. 马克思主义哲学原理[M]. 第4版. 北京:中国人民大学出版社.

唐汉卫. 2018. 人工智能时代教育将如何存在[J]. 教育研究,39(11):18-24.

林德宏. 2018. 维护人类的尊严——人工智能技术观的思考[J]. 哲学分析,9(5):4-14.

方兵. 2019. 我国高校“人工智能热”:緣起、影响与应对[J]. 现代教育技术,29(4):33-39.

习近平. 2019. 向国际人工智能与教育大会致贺信[N]. 人民日报, 05-17(1).

国务院. 2017-07-20. 国务院关于印发《新一代人工智能发展规划》的通知(国发〔2017〕35号)[EB/OL]. [2019-05-26]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm

教育部. 2018-04-10. 关于印发《高等学校人工智能创新行动计划》的通知(教技〔2018〕3号)[EB/OL]. [2019-05-26]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s7062/201804/t20180410_332722.html

人力资源和社会保障部办公厅,市场监管总局办公厅,统计局办公室. 2019-04-01. 关于发布人工智能工程技术人员等职业信息的通知[EB/OL]. [2019-05-26]. http://www.mohrss.gov.cn/zynljss/ZYNLJSSzhengcewenjian/201904/t20 190402_313702.html

教育部. 2019-03-29. 关于公布2018年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知[EB/OL]. [2019-06-26]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/201903/t20190329_376012.html

陈宝生. 2019-05-16. 中国的人工智能教育——在国际人工智能与教育大会上的主旨报告[EB/OL]. [2019-05-26]. http://www.edu.cn/info/zt/gjrgzn/201905/t20190516_1659018.shtml

Bryan,A.,Kevin,A.R.,Noreen,B.M.,et al.(2019)EDUCAUSE Horizon Report: 2019 Higher Education Edition [R].Louisville,CO:EDUCAUSE.

Bostrom, N.(2014)Super intelligence:Paths,Dangers,Strategies.Oxford:Oxford University Press.

责任编辑 张志祯 刘 莉