曲折与颠覆:漫谈汽车A柱进化史

2020-06-23十二袖手

文/十二 袖手

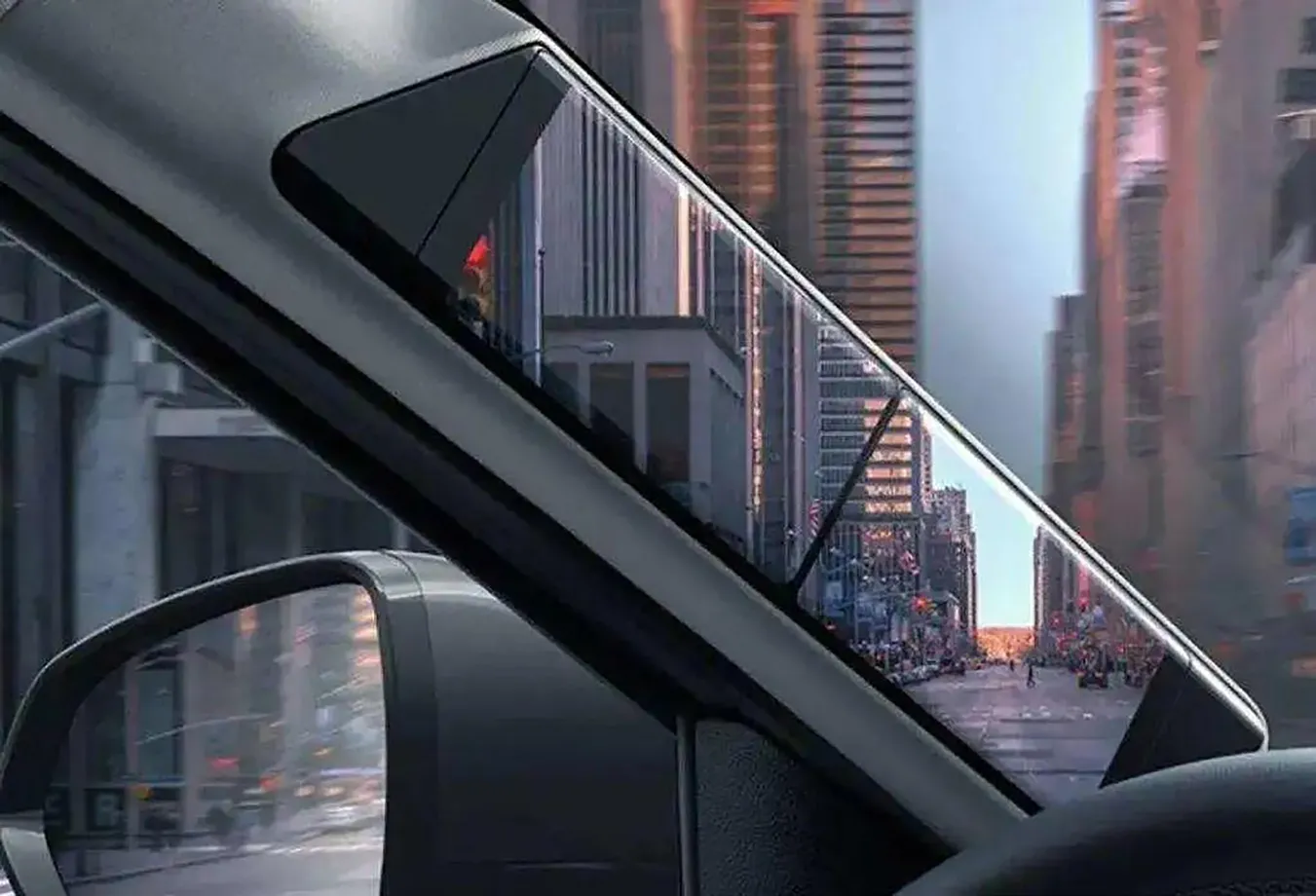

在汽车造型设计中,A柱绝对是个特殊的存在。为提高汽车碰撞安全性,A柱被设计得越来越结实,越来越粗。随之而来的是,A柱导致的视觉盲区,又给行车安全带来了隐患。近日,造车新势力哪吒新车U上市,其“透明A柱”的设计,着实亮眼,能否引领A柱设计新潮流?请听汽车设计师的点评。

哪吒汽车所谓的透明A柱,字面意思有点唬人,但显然不是真的把A柱做成了透明的。这源于合众在当时Eureka概念车上提出的一个叫“AR-View行车系统”的概念。

这个概念是什么意思?简单说来,大概就是车外放个摄像头,A柱上放个屏幕。更直白的解释是,把手机粘到A柱上,摄像头抠下来放到车外,然后打开相机。听起来好像简单得很,其实不然,否则它早就被实现了。毫无疑问,这是一个高科技装备,要解决的问题有很多:布置问题、亮度问题、流媒体技术目前的延迟问题等等。当然,在关心这项技术革新之前,我们还是先来关心一下,哪吒U要解决的问题本身是怎么来的。

透明A柱是哪吒U系列最大亮点

A柱会造成视野盲区

相信开过车的朋友都对A柱视野盲区带来的危险性深有体会,A柱加后视镜,这一块不大不小的视野盲区,很容易让你在转弯、变道时,伴随着一声巨响(或尖叫)和一次剧烈的冲击,撞上一个压根都没看到的东西(或人),惊诧、悔恨、冤屈的情绪轮番袭来,最后化为一句抱怨:这破车的A柱怎么这么粗,科技都这么发达了,咋就不能做细一点呢?

早年的A柱是很细的,细到没有

吊诡的是,这似乎是一段不太符合达尔文主义的进化史。早年间,汽车的A柱就是很细的,追溯到汽车刚刚诞生的年代,A柱甚至细到没有。

汽车刚刚诞生时的形态,只是一个开放式的马车加上内燃机,由于技术水平限制,车速很低,所以连挡风玻璃都不需要,更不用说封闭式车身,自然也没有A柱这么一件东西,例如戴姆勒先生的奔驰一号、福特最早的A型车等等。

20世纪初期,随着车速的提高,为了防止迎面的风吹乱了绅士们的发型,车的前端“进化”出了挡风玻璃,在保证视野的同时,挡住凛冽的风和冷冷的冰雨,再加上头顶遮阳挡雨防雷劈的需求,汽车上出现了像马车一样的篷子。在那个年代的技术水平下,A柱作为挡风玻璃支架和顶棚支杆的作用出现了。再到后面封闭式车身的诞生,A柱一直是作为支架的作用而存在。在这样的定位下,A柱自然不必做得很粗,在车内看起来也不过是一根细细的铁架子而已。

即便如此,人们依然觉得A柱这个东西不美观、碍眼、“不通透”。随着玻璃制造水平的日渐提高,拿掉A柱这件事开始提上日程。50年代的美国车很流行做一个“反角度”的A柱,也就是A柱前倾,配上一个大U型的前挡风玻璃(别克 Century 1955),本来A柱就很细,再加上这样的设计,前方视野基本可以说一览无余。

不过在这样的设计中,A柱仍然存在,本着“斩草要除根”的原则,通用在60年代推出过几款概念车(Stiletto X, Firebird IV,Roundabout),直接把A柱“完全抹杀”掉了,一整块U型玻璃从前拉到后,目光所及之处毫无遮挡。

当然这个想法也没能得到量产,毕竟在封闭车厢时代,A柱的另一个重要功能是承载前门的门缝线,让两个玻璃——还是运动件直接匹配,基本没有密封性的可能了。对于无A柱的开门问题,萨博在2006年发布的Aero X概念车提供了一种思路——一种颠覆式的开门方式,把整个车顶连带侧面的车门一起掀开,这个想法显然更加离谱,也不够实用,同样止步于概念阶段。

按这个逻辑,如今的A柱应该更细才对,至少不能更粗吧?

历史转折,A柱加粗

透明A柱的演变史

历史是在哪里发生了转折,让本来差点消失的A柱反而变得越来越粗了呢?其实,这本质上还是技术升级带来的问题。

随着汽车工业的发展,车速越来越高,汽车也开始走进千家万户,交通事故越来越多,汽车在事故中的安全性开始被人们重视起来。对于汽车这种“笼子”状的结构而言,ABC柱是保护乘员的最后一道防线,不论是在正面碰撞,侧翻还是重物坠落中,良好的A柱强度对于保护乘员生命都是至关重要的,尤其是最近兴起的25%偏置碰撞实验,更让人们感受到有两根(真正)结实的A柱是多么重要。1978年USNCAP提出5星评价方法,用于在正面碰撞中评价汽车保护车内乘员的性能,由此吹响了车企比拼安全性(但实际是比拼碰撞测试分数,请注意这个差异)的号角。早期车厂主要致力于汽车前舱的碰撞吸能研究,对于A柱强度的重视程度虽然日渐提高,但仍然没到要命的程度,直到2008美国IIHS协会(大概类似于美国的中保研,这些保险机构真的对A柱情有独钟)开启了车顶承压测试,狠狠地教育了各大厂家,于是汽车行业整体开启了A柱补强之路,一手加粗A柱,另一手研究材料、结构的优化。同时,随着汽车设计越来越复杂,A柱还承载了线束布置,天窗积水导水管布置的功能(大兄弟,反正你粗也粗了,干脆捎带手给我布两根线呗?),综合来讲,一个必然的趋势就是A柱越来越粗了。

但是,别忘了核心问题:A柱变粗真的让驾驶更为安全了吗?发生剧烈碰撞、翻滚时,粗壮A柱带来的强度优势,从发生事故后保护车内乘员性命这一点上来看,确实是更安全了。从碰撞测试的分数来看,当然更是如此。然而A柱越来越粗的必然结果就是驾驶员视野受到影响,这反而增加了交通事故发生的概率。您说这事儿,车企不知道吗?当然知道,但工程逻辑的重要原则就是两害相权取其轻,对车企而言,法规不甚严苛的乘客视野当然不如五星碰撞重要。所以,视野相关的安全法规也紧紧跟上,于是在碰撞安全和视野法规的双重压力下,A柱就变成了现在这个样子,每家企业的A柱基本都停留在了一个矛盾冲突之后的平衡点。

解决A柱矛盾的N种尝试

矛盾既然存在,从业者就要想办法去解决它。对于这个问题,各家企业都有自己的解决方案。

最简单的就是掏空了。把一根粗壮的A柱变成两根,自然就有希望在保证强度的前提下,优化视野。这实质上也是反角度A柱的一种延续。

2001年,沃尔沃在SCC概念车上展现了一种奇妙设想,通过结构优化,做出镂空A柱,这样驾驶员便可以透过这些“洞洞”看到被A柱遮挡的景象,再通过格式塔效应——即驾驶员自己的“脑补”来消除A柱的视野问题。不过这一前卫的设想难以量产,最终只停留在概念车阶段(不得不说这个做法在造型上也确实稍显奇葩)。

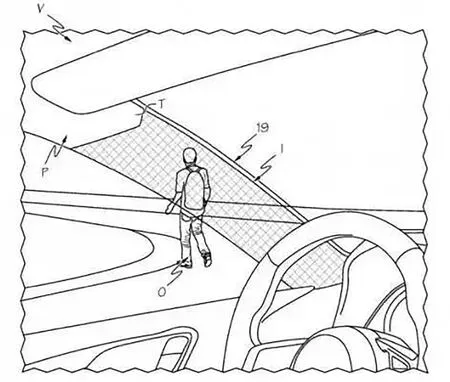

另一种思路便是通过光学折射、投影技术解决这一问题(颇像一段时间流行的隐身衣设想),大陆、丰田、捷豹路虎等,都在这一路线上做出了尝试。

“透明A柱”的黑科技和小隐患

不过探索了这么久,A柱问题一直也没什么实质性进展,直到新技术的诞生为解决这一问题带来新的希望。接下里就要讲到哪吒U的AR-View系统了。前面说这样一个把手机摄像头拿到车外的事情原比想象的难做,具体难在哪里呢?

通过光学折射、投影技术解决驾驶员视野盲区

第一个核心问题就是即时性。不信?请打开你的手机相机。看起来似乎画面是实时更新的,但是现在开始左右移动手机,慢慢加快速度,是不是能感受到明显的卡顿了?这种卡顿在汽车高速行驶的状态下,显然是非常致命的,这个问题同样也是流媒体后视镜发展的重要壁垒(这也是取消外后视镜的概念说了这么久,迟迟不能真正落地的原因之一)。所以这里先拿流媒体内视镜进行举例,延迟大概是40-60ms,这是个什么概念呢?一般MOBA游戏里面有个概念叫“网络延迟”,20ms以下基本上一般玩家都不会有任何感觉,往上继续增加,慢慢就能感受到延迟的存在,达到100-300ms时会相当影响游戏体验,300以上的延迟,可以直接退了。所以对于实时动态的东西,人的感受还是相当敏锐的(尤其高速路况下,延迟的影响就会相当严重),以当前的流媒体技术水平,想要取代更为重要的外后视镜,还确实差了那么一些距离。A柱视野这一问题在这里还要更为复杂,要让驾驶员视角看到显示屏上的内容恰好是被A柱遮挡的景象,这就需要摄像头采集图像的同时,还要捕捉驾驶员的视线,经过计算再呈现到屏幕上,这就要求强大的算力和更为优化的算法作为支持,不然计算时间带来的延迟就会让这一技术毫无实际意义。不过这并不意味着流媒体技术对汽车毫无作用,比如A柱视野这一问题,更多场景是在低速转弯时易撞到行人,所以相对而言,几十毫秒的延迟还在可接受的范围内,流媒体做透明A柱的做法,在这一点上并不十分完美,但也还算成立。

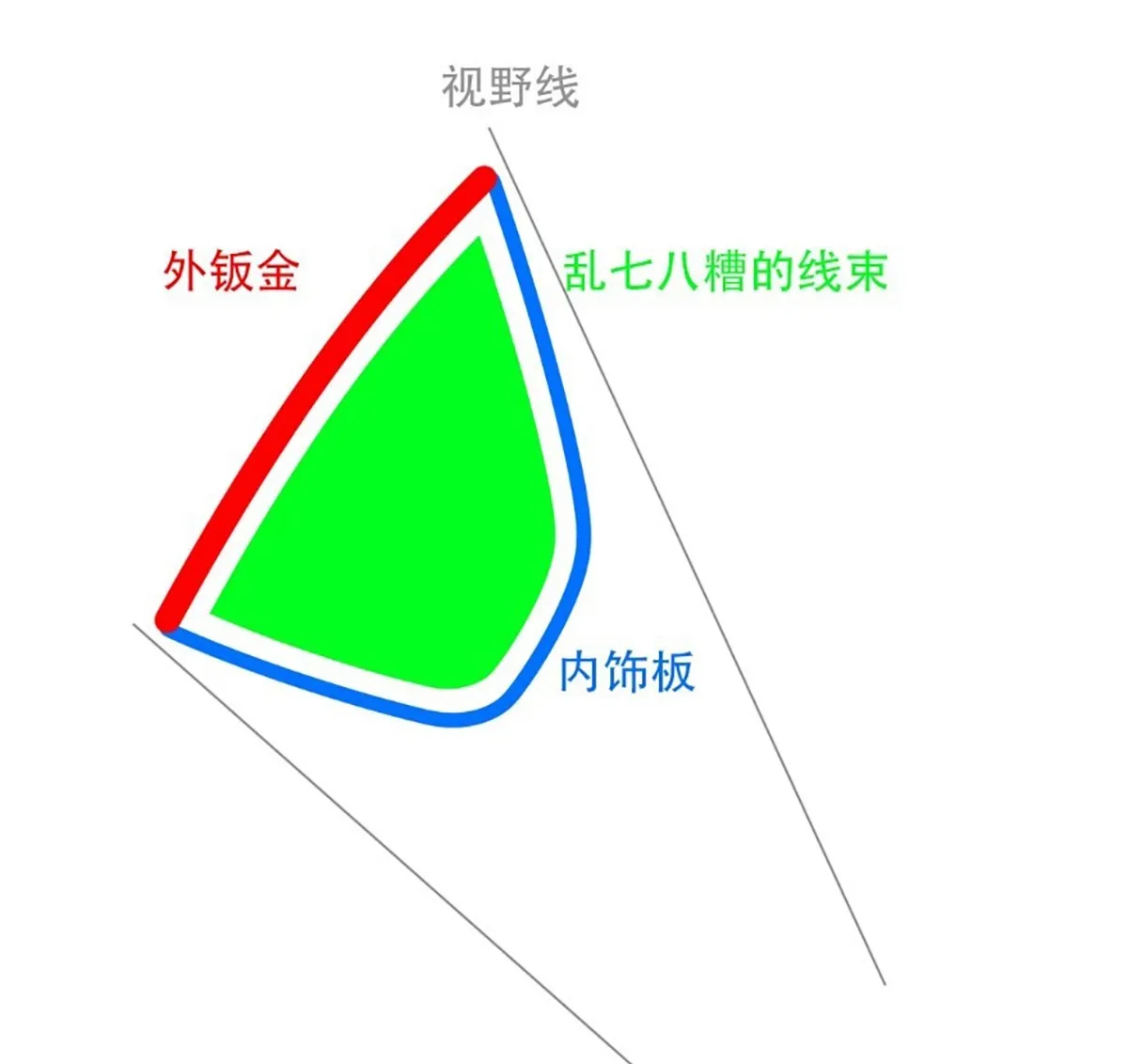

A柱的内饰板截面图

第二个就是布置问题,有屏幕就要有线束,PCB板等等内部零件,加上本来就要从A柱走上车顶的线束,天窗导水管等,再包上A柱的内饰板,显然会让A柱变得更为粗壮,哪吒U在这一点上也没能逃过。相比于Eureka概念车上的“顺畅无比”,量产版本相比一般A柱明显多了一块凸包。A柱并不是一根方方直直的柱子,前文讲到为了照顾包住粗粗的A柱白车身结构,照顾内部的走线、导水管等布置,还要考虑到视野的要求,A柱的内饰板截面一般都会尽量做成类似倒梯形的样子。这样一种截面形状对于布置显示屏是不利的,在考虑屏幕本身黑边的要求,可能加上显示屏给A柱等增肥反而使这一技术得不偿失。不过,随着OLED,柔性屏技术的发展,此处的减肥应该不是什么纯技术难题。所以,哪吒U在这里确实下功夫迈出了有意义的一步,这一尝试对于解决A柱视野问题是有效的。但车企是要盈利的,这一技术不菲的成本,是否划算?

当然,透明A柱要面临的问题还远不止这些。如果碰撞无法避免,这么一块屏幕会不会直接碎着飞向人眼睛?加一块屏幕是否会干扰驾驶员注意力?为了模拟真实视野的屏幕和为了显示信息的屏幕,其亮度控制应遵循同一原则吗?这些都还是未知。

解决A柱问题的终极方案

前面花了很多时间来讲A柱的视野问题是怎么来的,最后再来看一下这个问题是怎么没的。古人有云:“如果一个问题无法解决,那就把提出问题的人消灭掉(划掉)或是把问题本身消灭掉。”那么A柱视野问题怎么从根本上消灭掉呢?

自动驾驶。

固然,随着技术水平的提高,前面讲流媒体透明A柱的不完美之处也会日趋完美,但当流媒体技术不再是科技难题,前风挡是否会直接被一张大屏幕替代?而且别忘了,汽车行业里还有一场赛跑:随着主动安全技术的普及,自动驾驶时代的加速到来,驾驶员还需要时刻看路吗?高速状态的视野盲区还是个问题吗?甚至到了一个全道路自动驾驶的时代,乘员坐姿和碰撞法规还会是现在这个样子吗?

哪吒在陈塘关前绷紧麒麟臂,左手如托泰山,右手如抱婴孩,拼尽全力射出一支轩辕箭,但或许再过些时候,箭靶都已消失不见,天边只留一片云烟。