新型冠状病毒肺炎的中西医防治研究进展

2020-06-23于春泉

程 琦,高 杉,于春泉

(天津中医药大学,天津 301617)

2020年初由武汉地区蔓延的新型冠状病毒肺炎(简称新冠肺炎)受到了全球的重点关注,世界卫生组织将其命名为“COVID-19”,并将其病原体命名为SARS-CoV-2。冠状病毒(CoVs)是一种有包膜的、非节段的正单链RNA病毒,已知26种[1],被分为 4个属(α、β、γ 和 δ),其中α-和 β-可引起人类疾病[2]。已有研究发现SARS-CoV-2与严重急性呼吸综合征(SARS)相关冠状病毒(SARS-CoV)和中东呼吸综合征(MERS)相关冠状病毒(MERS-CoV)同属于β-冠状病毒。已知的人冠状病毒(HCoV)包括 :HCoV-229E、HCoV-OC43、HCoV-NL63、HCoVHKU1、SARS-CoV 和 MERS-CoV[3-4],其中后两种和SARS-CoV-2可引起重症疾病。CoVs由S蛋白、N蛋白、M糖蛋白、E蛋白和RNA聚合链组成,RNA 5’端为被封端,具有甲基化的帽状结构,3’端被聚腺苷酸化,具有poly(A)尾。其灵活的基因重组和快速的适应性突变导致CoVs具有高致病性[5]。目前对于新冠肺炎的研究尚不完整,针对该病的特异性检测尚欠缺,其特效药也尚未出现,笔者通过对新冠肺炎的论述,为新冠肺炎的防治提供参考。

1 新冠肺炎的诊断

早发现、早诊断、早隔离、早治疗对应对本次疫情具有重要意义。根据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》(以下简称“诊疗方案”),新冠肺炎的西医确诊标准为疑似病例的同时具有病原学或血清学证据之一即可确诊,主要临床诊断方法仍为核酸检测,新增血清学检测。中医诊断除通过“四诊”外,仍需依靠西医技术检测确诊病例。除上述外,注意与其他病毒性肺炎、肺炎支原体感染和一些非感染性疾病相鉴别也有助于确诊新冠肺炎。

在诊疗方案中,新增了儿童、新生儿以及孕妇的临床表现,前两者的症状可不典型,如呕吐、腹泻等消化道症状或仅表现为精神弱、呼吸急促,而孕妇的临床表现与同龄患者相近。实验室检查除一般检查、胸部影像学及核酸检测外,新增血清学检查,SARS-CoV-2特异性抗体免疫球蛋白M(IgM)抗体多在发病3~5 d后开始出现阳性,免疫球蛋白G(IgG)抗体滴度恢复期较急性期有4倍及以上增高。疑似病例的诊断标准明确聚集性发病的定义。确诊病例新增血清学证据,血清SARS-CoV-2特异性抗体IgM抗体和IgG抗体阳性,血清SARS-CoV-2特异性抗体IgG抗体由阴性转阳性或恢复期较急性期4倍及以上升高。

核酸检测具有早期诊断、灵敏度和特异性高等特点[6],但相对血清特异性抗体检测来说,核酸检测对检测场所及人员要求高,操作繁琐,检测人员被感染风险高,结果受其他因素影响较大[7]。血清特异性抗体检测操作简便,仅需采集血样,医务人员在采集和检测过程中被感染风险降低。罗效梅等[8]通过全血与胶体金免疫层析法,证实特异性IgM/IgG临床诊断敏感度、特异度和诊断准确度分别为92.1%、90.7%和91.6%,且在标本核酸检测为阴性时,特异性IgM检测为阳性,结合徐万洲等[9]使用化学发光法检测血清的结果,可以说明IgM和IgG联合检测对新冠肺炎的诊断具有重要价值,在一定程度上可以弥补核酸检测漏检的风险。

2 新冠肺炎的预防

早在2020年1月20日,国家卫生健康委员会就已将新冠肺炎纳入乙类传染病,并采取甲类传染病的预防控制措施[10],而《中华人民共和国传染病防治法》指出国家对传染病防治实行预防为主的方针。

疫苗是防控疾病最有效、最经济、最持久的方法,但在人用冠状病毒疫苗方面,从SARS到MERS,多数相关研发主体仅在解决当下疫情问题之后,就或因经费问题、或只是跟风研究,而未能持续的研发产品[11],以至到今天仍没有针对冠状病毒的特效疫苗。且由于疫苗的研发过程严格而持久,目前对于预防新冠肺炎尚无可见效果。

中医药在疫情预防方面具有很大优势。“治未病”有未病先防、欲病救萌、既病防变、瘥后防复4个层次,所谓“上工治未病”,指的就是未病先防。全国各地区的新冠肺炎防治方案中大多都涉及到了中医预防[12],针对普通人的预防方大多是玉屏风散加减,除了普通人的预防方外有些地区还有针对不同人群的处方,体现了中医的因人制宜思想。

通过查阅文献,发现在预防方中金银花、黄芪、藿香、甘草、防风、白术、陈皮、苍术、桔梗出现的频次最多[12-13],功效以清热、化湿、理气、补气为主,尤其重视对黄芪的运用,通过补肺卫之气,提高人体免疫力以对抗戾气。除方药外,张佳乐等[14-17]论述了艾灸对于新冠肺炎的预防意义,艾叶性温,可温经、逐寒湿,由于SARS-CoV-2对热敏感,通过艾灸刺激相关穴位可达到培补元气、散寒除湿、驱邪扶正等作用。张晋等[18]阐述了香囊在预防新冠肺炎中的作用,目前有6个省、自治区公布了预防新冠肺炎的香囊处方[12]。顾植山教授推荐使用清代吴尚先《理瀹骈文》中记载的辟瘟囊,组成为羌活、大黄、柴胡、苍术、细辛、吴茱萸[18],认为辟瘟囊的功效适用新冠肺炎“湿毒疫”的核心病机“湿、热、毒、瘀、虚”[19]。侯超等[20]确定了香囊质量标准,打粉40目,每袋30 g装。还有中国传统功法、食疗、足浴、代茶饮、针灸、刮痧、熏蒸等,都可作为预防新冠肺炎的尝试方法。

3 新冠肺炎的中西医治疗

3.1 新冠肺炎的西医治疗 第七版诊疗方案中在一般治疗氧疗部分中增加了“氢氧混合吸入气”;抗病毒治疗的药物品种并没有改变,调整了磷酸氯喹的用法用量,增加了孕产妇患者的用药注意事项;重型、危重型病例新增肾功能衰竭和肾代替治疗、血液净化治疗、免疫治疗。

到目前为止,针对新冠肺炎的西医特效药物还未被发现,由于新药的研发时间长,且SARS-CoV-2与SARS-CoV基因组的相似性超过70%[21],所以对其治疗多吸取了对SARS的治疗经验。在Chu等[22]治疗SARS的试验中,洛匹那韦/利托那韦联合利巴韦林的组合取得了明显治疗效果。Cinatl等[23-24]的研究证明干扰素-α(IFN-α)可以有效抗病毒和改善患者临床症状。糖皮质激素虽被列为此次诊疗方案中的推荐治疗药物,但根据有关糖皮质激素治疗病毒性肺炎的文献[25-27],有理由建议临床医师在治疗过程中慎用糖皮质激素。瑞德西韦不仅被证实对SARS和MERS病毒病原体有活性,也在2020年2月1日的美国首例新冠肺炎患者的治疗中取得疗效,中国学者也验证了瑞德西韦在细胞水平上对SARSCoV-2具有较强的活性[28],目前针对瑞德西韦抗SARS-CoV-2的2期和3期临床试验已开启,预计分别于2020年4、5月结束[29-30]。在细胞水平上,Wang等[28]发现,氯喹也能够有效抑制SARS-CoV-2感染,目前中国临床试验注册中心已有多项氯喹治疗新冠肺炎的干预性研究登记注册。

3.2 新冠肺炎的中医治疗 新冠肺炎归属中医“疫病”范畴,其主要临床表现为发热、乏力、干咳,病位在肺,与脾胃心等有关,病因是“疫戾”之气,具有强烈的传染性与易感性。王琦院士等[31-32]认为,新冠肺炎的中医病名可考虑命名为“肺瘟病”。

3.2.1 相关中医疗法的认识 从古代的各种疫病,到20世纪50年代的流行性乙型脑炎、2003年的SARS、2004年的人感染H7N9禽流感以及2009年的甲型HIN1流感,中医药防治在多次抗疫中发挥了重要作用。张伯礼院士认为对于新冠肺炎轻症患者的治疗,中药具有明显优势,而对于新冠肺炎重症患者的治疗,中药也能够发挥很好的疗效。轻症患者以发热、乏力、干咳为主,中医治以宣肺透邪、芳化清利、泻热解毒等法,防治病邪深入。重症患者如出现血氧饱和度降低等情况,可使用参附注射液、生脉注射液等提高血氧饱和度,改善患者病情。恢复期时,中医可通过清除余邪、扶助正气等方法恢复患者体能,促进患者的彻底痊愈。

关于新冠肺炎的病邪性质,目前的学术观点尚未统一[33-37],但无论是“寒湿疫”还是“湿毒疫”,其核心病机主要为“湿、毒”[38]。薛伯寿教授[39]结合蒲辅周老先生的学术医疗经验,从“寒湿疫”辨证论治新冠肺炎。张传雷等[40]认为新冠肺炎与中医温病在病因、传变、治疗及预后方面高度一致,可以采用温病的辨证施治法对其进行防治。任培华等[41]认为在分期论治过程中应以清火解毒为要,同时把握“存津液”这一要点,在面对秽浊之邪时用芳香透邪,使膜原之邪外达,在温疫病初起之时有针对性地使用截断之法。韩冰等[37]认为治疗疫病当首先疏畅气机,引邪离原,再根据病邪所在部位的不同汗之、下之,待病邪渐去之时,适当补虚,调养机体。由于中医的“三因制宜”辨证观,在新冠肺炎的治疗中要根据患者个体情况,参考不同诊疗方案,进行辨证论治。

在辨证论治过程中,祛邪与扶正永远是两大重点话题,早在2 000多年前的《黄帝内经》中就有叙述。《素问·刺法论》云:“黄帝曰:余闻五疫之至,皆相染易,无问大小,病状相似,不施救疗,如何可得不相移者?岐伯曰:不相染者,正气存内,邪不可干。”[42]正气虚弱,不能固表,则腠理疏松,易感疾病。由于目前尚无特效药,若人们自身的抗病能力上升,那么在对抗疫情过程中将有很大的现实意义。

除了常规分期辨证治疗,温疫病中还有一种治疗方法,为截断疗法。钦丹萍[43]认为该法不局限于邪在六经和三焦所处的部位和高低不同,是先证而治、阻断病势发展的方法,并总结出截断疗法结合了《黄帝内经》中的“治未病”、金元时期的“下不嫌早”和明清温病学家的“早逐客邪,重视下法”的理论,认为在温疫病的治疗中,应先证而治、早用下法,而新冠肺炎作为疫病中的一种,在其临证中也不应拘泥于结粪,在关注一系列其他症状的基础上,结合实际情况早逐客邪。

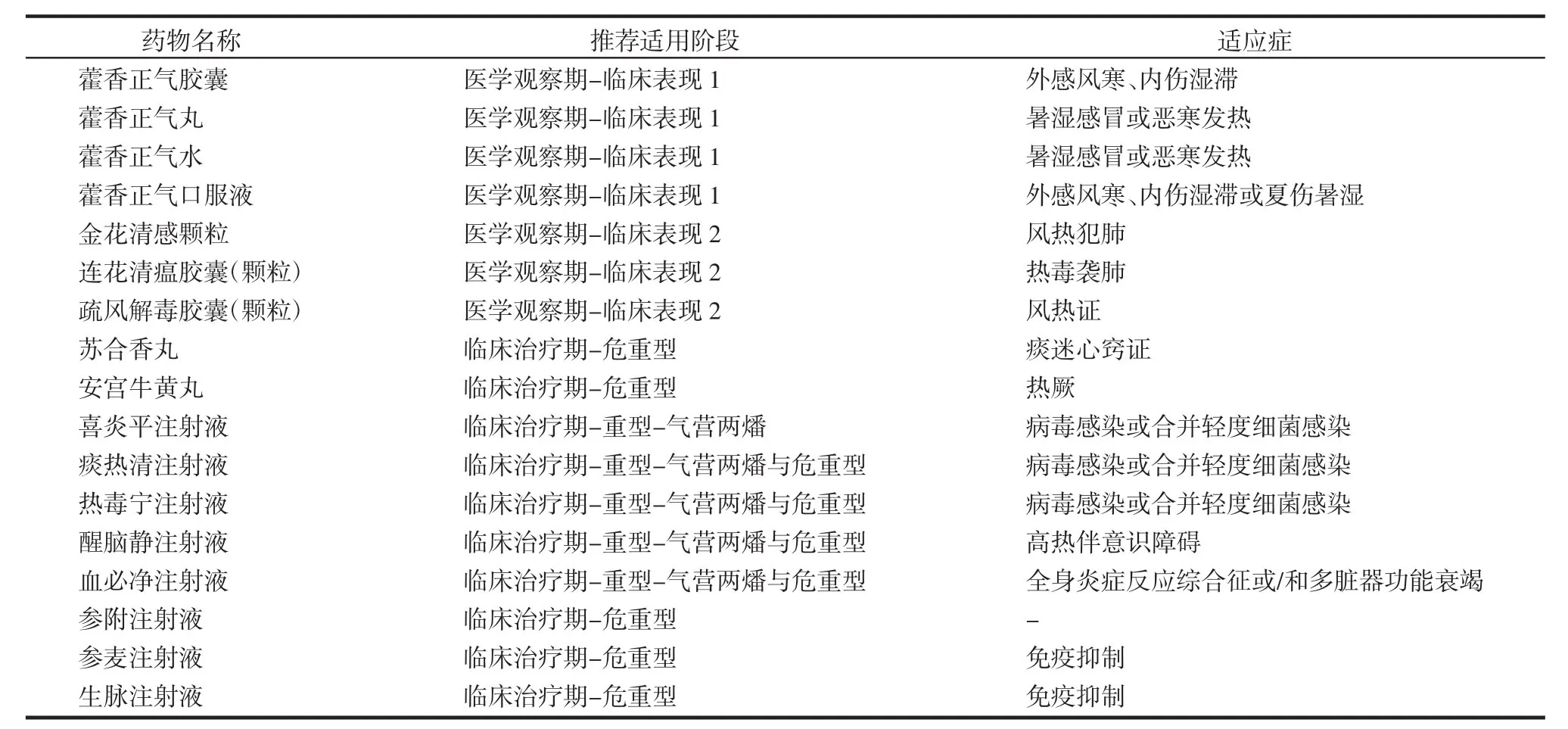

3.2.2 中医治疗新冠肺炎的代表性方药 第七版诊疗方案中推荐的中成药为藿香正气胶囊(丸、水、口服液)、金花清感颗粒、连花清瘟胶囊(颗粒)、疏风解毒胶囊(颗粒)、苏合香丸、安宫牛黄丸,中成药注射液为血必净注射液、喜炎平注射液、热毒宁注射液、痰热清注射液、醒脑静注射液、参附注射液、参麦注射液以及生脉注射液。见表1。

同时,在使用中成药的过程中要注意关注药物的不良反应,如连花清瘟胶囊(颗粒)和藿香正气制剂易出现胃肠不适,要与患者本身因新冠肺炎引起的腹泻症状相鉴别;藿香正气水因含有乙醇,禁止与甲硝唑、呋喃唑酮及一些具有甲硫四氮唑侧链的头孢菌素等联用,避免引起双硫仑样反应[44]。

连花清瘟是基于中医对“瘟疫”的防治理论而研制的复方制剂[45],既往也有研究证实连花清瘟能抑制SARS-CoV和MERS-CoV的活性。在本次疫情中,连花清瘟成为各地区防治方案中推荐频次最多的中成药[46]。姚开涛等[47-49]通过对新冠肺炎的回顾性临床分析发现连花清瘟能够明显缓解发热、乏力、咳嗽、气促等临床症状。不仅如此,在抑制炎症风暴、减轻肺损伤、防治患者继发性肺部感染方面连花清瘟也具有重要价值[50]。

表1 第七版新型冠状病毒肺炎诊疗方案推荐中成药Tab.1 Proprietary Chinese medicine recommended by seventh edition of COVID-19 diagnosis and treatment protocol

此外,各地防治方案中的医学观察期治疗处方,大多与国家诊疗方案一致[12]。岳萍等[51]对21个省级卫生部及27个市级卫生部的防治方案进行数据挖掘,发现在中医证型中,内闭外脱、疫毒闭肺、寒湿郁肺、邪热壅肺、湿邪郁肺出现频次最高,且频次从危重向轻型降序,说明各类方案对重型、危重型的共识度最高。在用药频次中,以解表类、清热类、祛湿类、理气化痰止咳类等4类为主,且常用药组中多为经典方的药对,如麻杏石甘汤中石膏-麻黄-苦杏仁,藿香正气散中藿香-厚朴,治疗期核心处方为麻杏石甘汤,藿香、厚朴、黄芩为辅助用药。在恢复期中,肺脾气虚证频次最高,用药以补气(党参、白术、甘草、黄芪)、养阴(麦门冬、沙参、五味子)、健脾(茯苓、陈皮、砂仁)3类为主。

在临床实践中,一些方剂表现出了良好效果。如王饶琼等[52]通过临床观察轻型、普通型患者服用清肺排毒汤治疗前后的对比,发现其对咳嗽、鼻塞、流涕、乏力、厌食、咽痛、腹泻等症状均有明显疗效,实验室检查和胸部影像学也明显好转,且无1例转为重型、危重型。丁晓娟等[53]通过对比“清肺透邪扶正方”联合使用常规治疗对比单独常规治疗,发现治疗组的在缓解临床症状、改善通气、改善肺部情况方面均优于对照组。

3.3 新冠肺炎的中西医结合治疗 2月6日,湖北省首批23例患者经中西医结合治疗后痊愈出院,显示了中西医结合疗法的确切作用[54]。雍文兴等[55]在总结4例患者诊治情况后,认为中西医结合治疗可有效缓解发热等临床症状,促进肺部病灶吸收,且中医药治疗介入越早越有助于截断病势,减少重症发生。瞿香坤等[56]进行回顾性研究,对比使用疏风解毒胶囊联合阿比多尔治疗和单纯使用阿比多尔治疗的患者,发现联合用药组在发热、干咳、乏力等临床症状好转时间和病毒转阴时间方面,用时较阿比多尔单用组明显缩短。中西医结合疗法在治疗期时可以明显缓解早期症状,减少患者轻症向重症、重症向危重症的发生率[57],在临床上值得推广。

4 结语

目前对新冠肺炎的确诊仍以核酸检测为主,第七版诊疗方案新增血清学检测,已有研究证实血清学检测对新冠肺炎的确诊具有重要价值,可以弥补核酸检测漏检的风险。在新冠肺炎预防方面,由于疫苗还未被研发成功,可以加强使用中医预防方法,如有针对性地使用中医预防方,日常生活佩戴香囊,在医师指导下针灸,还可考虑中国传统功法、食疗、足浴、代茶饮、刮痧、熏蒸等预防方法。在临床治疗期,综合运用中西医结合疗法,发挥其各自的优势,让轻症患者不往重症发展,让重症患者可以改善病情,提高治愈率。笔者通过对新冠肺炎诊断、预防和治疗3个方面的探讨,希望能够发挥中医药优势,为临床医生运用中西医结合方法防治新冠肺炎提供依据。