地方政府竞争视角下水污染治理效率研究

2020-06-19尚志楠李灵军

尚志楠,李灵军,赵 敏

(1.河海大学商学院,江苏 南京 211100; 2.江苏省水资源与可持续发展研究中心,江苏 南京 210098;3.水利部综合事业局,北京 100053)

纵观世界各国历史,国家在经济发展及工业化过程中不可避免地会造成环境污染,当前,发展中国家的环境污染问题尤为严重。作为世界上最大的发展中国家,中国的环境污染尤其是水污染现状堪忧。根据《中国环境统计年鉴》,2017年直接排入海水中的工业废水量达16亿t,直接排入海水中的废水总量高达63亿t。有关入海河流水质的各项指标检测显示,在全国范围内,入海河流的化学需氧量、总磷量、高锰酸盐指数等多个指标超标率远高于30%。这些污染指标的超标,使我国较多的内陆河湖处于中度及以上富营养状态,严重破坏了水环境生态情况。中国共产党第十八次全国代表大会以来,为应对我国水污染问题,提出了湖长制、河长制等创新管理理念。中国共产党第十九次全国代表大会更是将环境污染治理攻坚战列为全面建成小康社会的重点之一。中央政府制定了众多政策法规解决水污染问题。然而在2008年成立环境保护部后,虽然各下级环境保护部门具有行政隶属关系,但我国水环境治理仍直接归属于各地方政府负责。地方政府负责落实并实施中央政府制定的水环境治理规定。因此,有必要研究地方政府行为对于水污染治理的影响。

1 文献综述

当前有关于地方政府行为与水污染治理的研究文献较少,该类题材的研究大多将地方政府行为归为财政分权的结果,从财政分权的角度研究包括水污染治理在内的环境治理问题。

国外学者依据两代财政分权理论研究其与环境治理的关系。Oates等[1-2]提出环境联邦主义理论,研究治理环境问题的最优政府层级问题。由于地区之间技术水平和居民偏好的异质性,信息持有更全面的地方政府,能够在财政分权制度下更好地解决环境治理问题。这种构建于西方式民主的理想化理论模型,形成了第一代财政分权理论。随着委托代理理论的发展,国外学者根据更实际的社会情况提出第二代财政分权理论。该理论认为,地方政府具有追求自身预算最大化的行为动机,财政分权将导致各地方政府之间的竞争现象,对地方环境治理产生影响。Wilson等[3-4]认为财政分权导致地方政府为实现自身预算最大化,降低了环境标准,以吸引投资获取更多财政收入。各地方政府为同样的引资目的,通过降低环境规制争相竞争,导致“竞争到底”的环境恶化现象。但Brunnermeier等[5]认为在环境污染成本过高的情况下,地方政府之间会竞相提高环境指标,最终改善环境,形成“竞争到顶”的现象。

我国存在着不同于西方社会的财政分权和政治集权的制度背景[6],根据特殊的中国国情,国内学者提出了“晋升锦标赛”理论。在财政分权和政治集权背景下,我国地方政府更加重视自身利益,政府官员更加重视自身的晋升。截至中国共产党第十八次全国代表大会召开,我国对于地方政府官员的考核多以GDP增长为主。财政分权使得地方政府官员具备处理地区政务的权力,自我晋升使官员更加重视经济增长而忽视环境治理[7]。俞雅乖[8]通过对2001—2010共10年省级数据的实证分析,验证财政分权度的提高将增加环境污染水平。闫文娟[9]通过对环境治理投资的研究,发现财政分权会导致各地方政府间减少环境治理投入。李正升[10]则认为财政分权使地方政府偏向于基础设施的投入,减少了环境治理的投资。张玉等[11]从地方环境治理效率的角度,证明了财政分权对环境治理的负向作用。刘洁等[12]认为财政分权会导致地方政府之间进行税收竞争,税收竞争直接减少了地区环境规制,间接减少了环境污染的负外部性补偿,导致环境质量降低。陈刚[13]则从FDI的视角解释财政分权,认为财政分权使地方政府为了经济增长而竞争,通过放松环境标准吸引FDI以促进经济增长,导致中国成为污染的避难所。

但是,部分学者认为地方政府之间吸引国际投资即对FDI的竞争,不一定会导致环境质量的降低。Wang等[14]认为地方政府为经济增长吸引FDI流入,这些外商投资会带来先进的减污设备和减污技术,将减少环境的污染。同时,高新技术具有外溢效应,能进一步提高本地的治污能力。最终,地方政府在FDI方面的竞争反而会导致环境质量的上升。

综上,国内外学者研究对象多为整体环境治理,而较少直接涉及水污染治理。水污染治理作为环境治理的一部分,地方政府之间的竞争现象是否对其产生同样的影响?同时,随着我国建设创新型国家的需要以及对环境重视度的提高,不再仅仅以经济增长作为对地方政府的主要考核标准,因此需要研究地方政府之间在各方面的竞争对环境治理尤其是水污染治理的影响。

2 理论分析及研究假设

在使用数据包络分析方法测算我国地区水污染治理效率的基础上,构建Tobit回归模型,检验地方政府之间的竞争行为对地区水污染治理效率的影响,主要从地方政府引资竞争及科技竞争的角度进行研究。

2.1 地方政府引资竞争与水污染治理效率

在变化的政府考核机制下,地方政府官员的晋升不再以单一的GDP增长为考核标准,增加了包括地区科技创新水平、环境保护等多元化的内容。但是经济增长依旧是考核的一项重要指标,并且地区的科技创新、环境保护等和地方经济发展有着直接联系。当前对于地方经济增长拉动最快的是引资战略,国际资本的进入可以迅速增加本地GDP。各地方政府会提供诸多优惠政策以吸引国际资本的进入,这一现象即地方政府的引资竞争。地方政府引资竞争将从两个层面对地区水污染治理存在影响。

传统观点认为地方政府之间为吸引国际投资,通常采用降低环境规制的方法,最终导致水污染的加重。而对水污染的治理,则需要地方政府投入大量的人力资本、治污设备以及设备的日常运行费用。地方政府之间为引资竞争,势必要将更多的人力资本及物资向引资战略倾斜,间接导致水污染治理投入的减少,降低了水污染的治理效率。水污染治理需要高投入,具有较大的正外部性。各地方政府之间在引资竞争增加财政收入的同时,为避免其他政府的搭便车行为,会直接减少水污染治理的支出,降低水污染治理效率。参考孙静等[15]关于大气污染治理效率的研究,从地方政府经济增长考核的视角,基于水污染治理资金的角度分析,提出假设H1。

H1:地方政府之间的引资竞争导致水污染治理资金的挤占及减少,降低了水污染治理效率。

另一方面,由于将水污染治理纳入当地政府官员的考核指标,各地方政府在引资时,会优先引入具备较高污水处理能力和技术的外资企业。这些外资企业能够直接提升地区水污染治理能力,并且其技术溢出效应会使原有地方企业的水污染治理能力得到提升,导致地区水污染治理效率的提高。参考伍格致等[16]的研究,从地方政府环境保护考核的视角,基于引资企业选择及技术溢出效应的角度分析,提出假设H2。

H2:地方政府之间的引资竞争促使地区高治污能力的企业增多,提高了地区水污染治理的效率。

2.2 地方政府科技竞争与水污染治理效率

当前我国处于数量型经济向质量型经济转变的时期,创新驱动发展战略成为我国各地方政府的重点工作。科技创新是地方政府官员升迁考核中的一个重要指标。地方政府为了提高地区自主创新能力,会增加地区创新方向的投入,提供创新优惠政策,即为地方政府之间的科技竞争。地方政府官员为自身晋升需求,要同时兼顾地区经济增长及地区科技创新。借鉴孙建[17]关于技术创新与环境保护支出的研究,本文认为地方政府在地区科技创新的竞争会使财政支出向该方向倾斜,挤占了本用于公共基础建设中水污染治理的财政支出,相对减少了污水治理设备、资金及人力的投入,降低了水污染治理的效率。从地方政府创新投入考核的角度,基于财政支出的分析,提出假设H3。

H3:地方政府间的科技竞争使地方财政支出中水污染治理支出相对减少,导致水污染治理效率降低。

地方政府科技支出的增加,将吸引先进减污治污技术的进入,通过技术同化提高地区水污染治理的能力。从技术进步的角度分析,会直接导致生产率即水污染治理效率的提升。另外,水污染治理技术的进步存在着强正外部效应,各地方政府间的科技竞争将导致区域内治污技术的升级,最终提高地区的水污染治理效率。参考王锋正等[18]的研究,从科技创新引起生产力进步的角度,基于对地区水污染治理技术进步的分析,提出假设H4。

H4:地方政府的科技竞争使地区水污染治理技术提高,导致水污染治理效率上升。

长江经济带从上游到下游各城市经济发展存在高、中、低3个档次,同时又是我国科技创新的重点区域。近年来,国家对于长江治理提出了“长江大保护”政策,重点治理长江水污染问题及保护长江水环境。因此,本文以长江经济带38个重点城市为研究对象,探讨各城市地方政府之间的竞争行为和地方水污染治理效率之间的关系。

3 水污染治理效率测度

3.1 模型构建及变量选取

对长江经济带38个城市水污染治理效率的测度,借鉴卢子芳等[19-20]关于生态环境治理效率及绿色经济效率的测度方法,采用SBM模型进行测算。相对于传统的BBC和CCR模型测算效率的方法,SBM模型考虑相关松弛变量,在水污染治理效率的测算中能够解决投入产出的偏差问题[21]。具体公式如下:

(1)

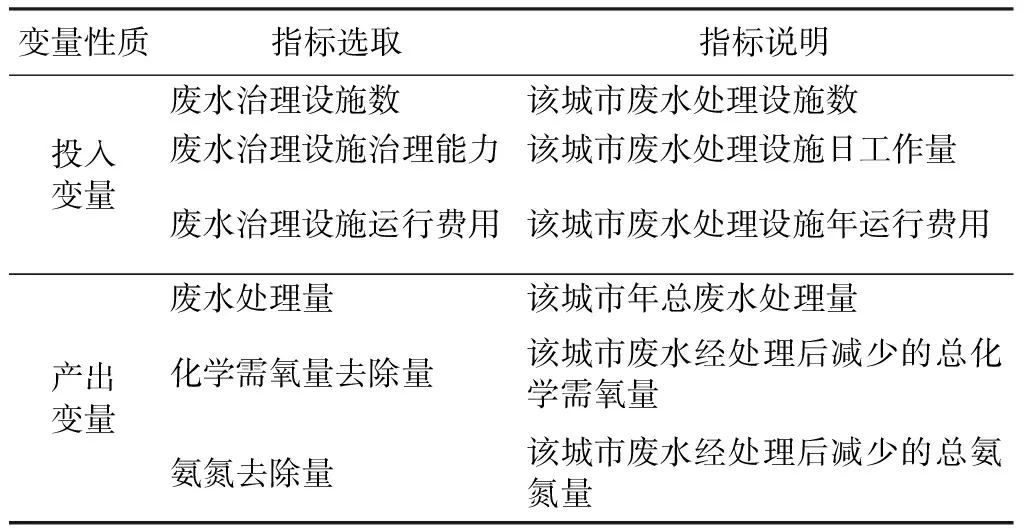

式中:σ为长江经济带各城市决策单元的水污染治理效率值,取值介于0和1之间,数值越大代表该城市水污染治理效率越高。参考安敏等[22]测算工业及城镇水污染治理效率时选取的相关变量,选取投入产出变量见表1。

表1 投入产出变量

本文选取的投入产出数据来源于《中国环境年鉴》及《中国环境统计年鉴》,共计38个城市2007—2015共9年有效数据4 104条,选取的相关产出变量为实际废水处理量及废水处理过程中污染物的减少量,皆为正向产出变量。同时,在各统计年鉴中,相关变量均按照工业用水及城镇生活用水分类统计,数据各自独立。基于不同的污水产生量、污水治理能力及治理结果,工业水污染治理效率和城镇水污染治理效率存在差别。对地区水污染治理效率的计算需按照工业及城镇分类测度[22]。

3.2 工业水污染治理效率测算结果

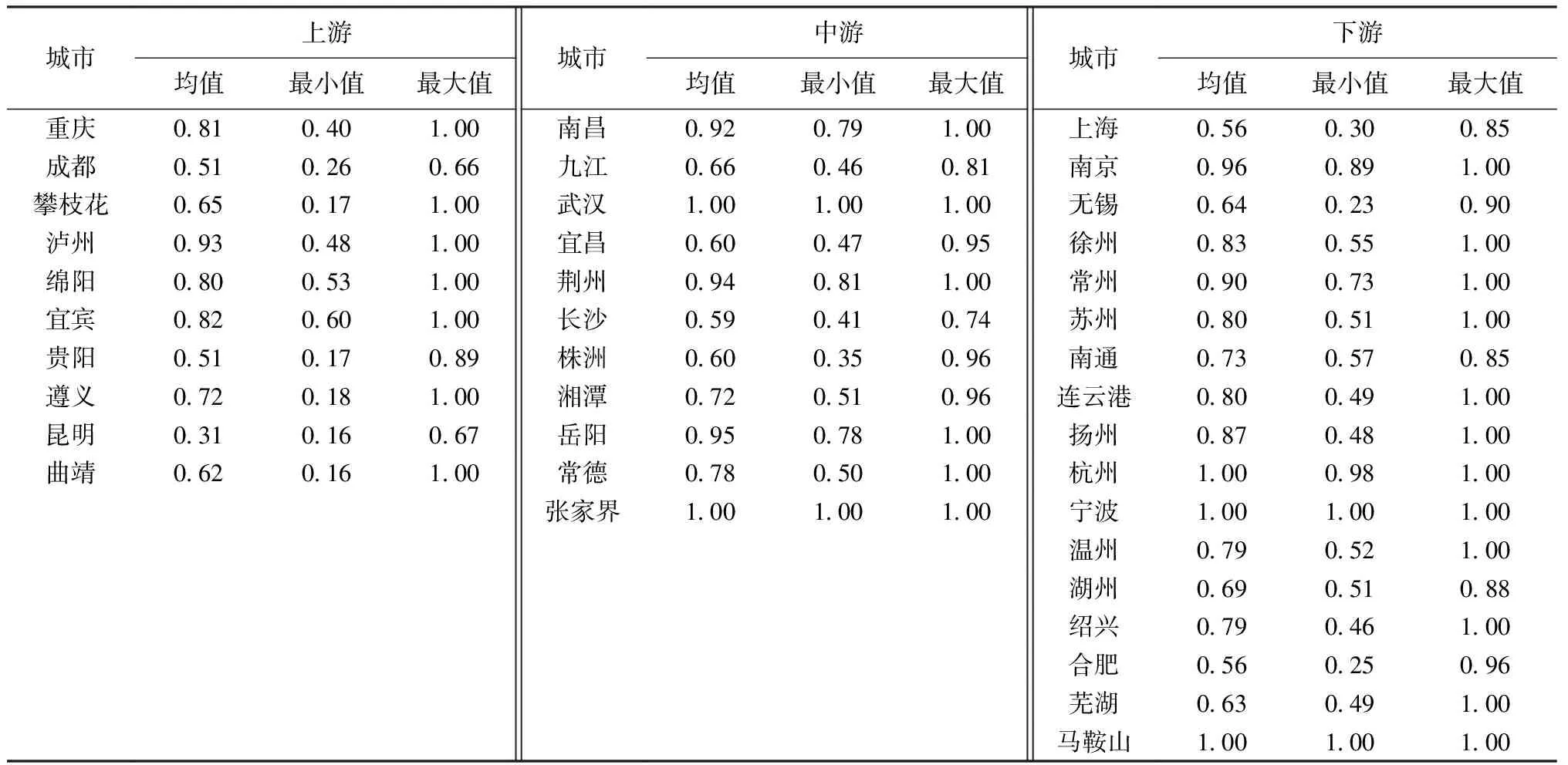

选取2007—2015年长江经济带38个重点城市的相关数据,运用SBM模型,计算各城市每一年的水污染治理效率值。鉴于数据量过大,仅列出各城市水污染治理效率值的描述性统计结果。按照长江上、中、下游界定情况,长江经济带各城市工业水污染治理效率见表2。

由表2可知,长江经济带38个重点城市中,宁波、马鞍山、武汉、张家界4个城市的工业水污染治理效率均值为1,达到投入产出合理的理想状态。在这4个城市中,除张家界为旅游城市外,其余3个城市皆为工业城市,表明这3个城市在工业发展中相对重视水污染治理问题。长江经济带各城市除上游省份外,中下游省份的省会城市水污染治理效率基本位于该省城市前列,说明各省政府更加重视省会城市的水污染治理状况。而在长江上游省份中,省会城市的水污染治理效率普遍低于非省会城市。出现这一现象的原因是,长江上游省份经济发展落后,各省优先发展省会城市,造成各省会城市水污染量基数相对非省会城市较大,最终导致水污染治理效率偏低的情况。

表2 工业水污染治理效率

由表1可知,各城市工业水污染治理效率整体较高,效率均值基本高于0.4,在0.5~1之间浮动。这一结果表明,我国工业污水治理政策实施较好,各城市在发展工业的同时,兼顾水污染的治理。同时可以看出,长江上游各城市的工业水污染治理效率相对低于长江中下游各城市。同时,长江中游各城市的工业污水治理效率波动较剧烈,不同城市间差距明显。而长江下游各城市之间工业水污染治理效率较为相近,彼此差距较小。

3.3 城镇水污染治理效率测算结果

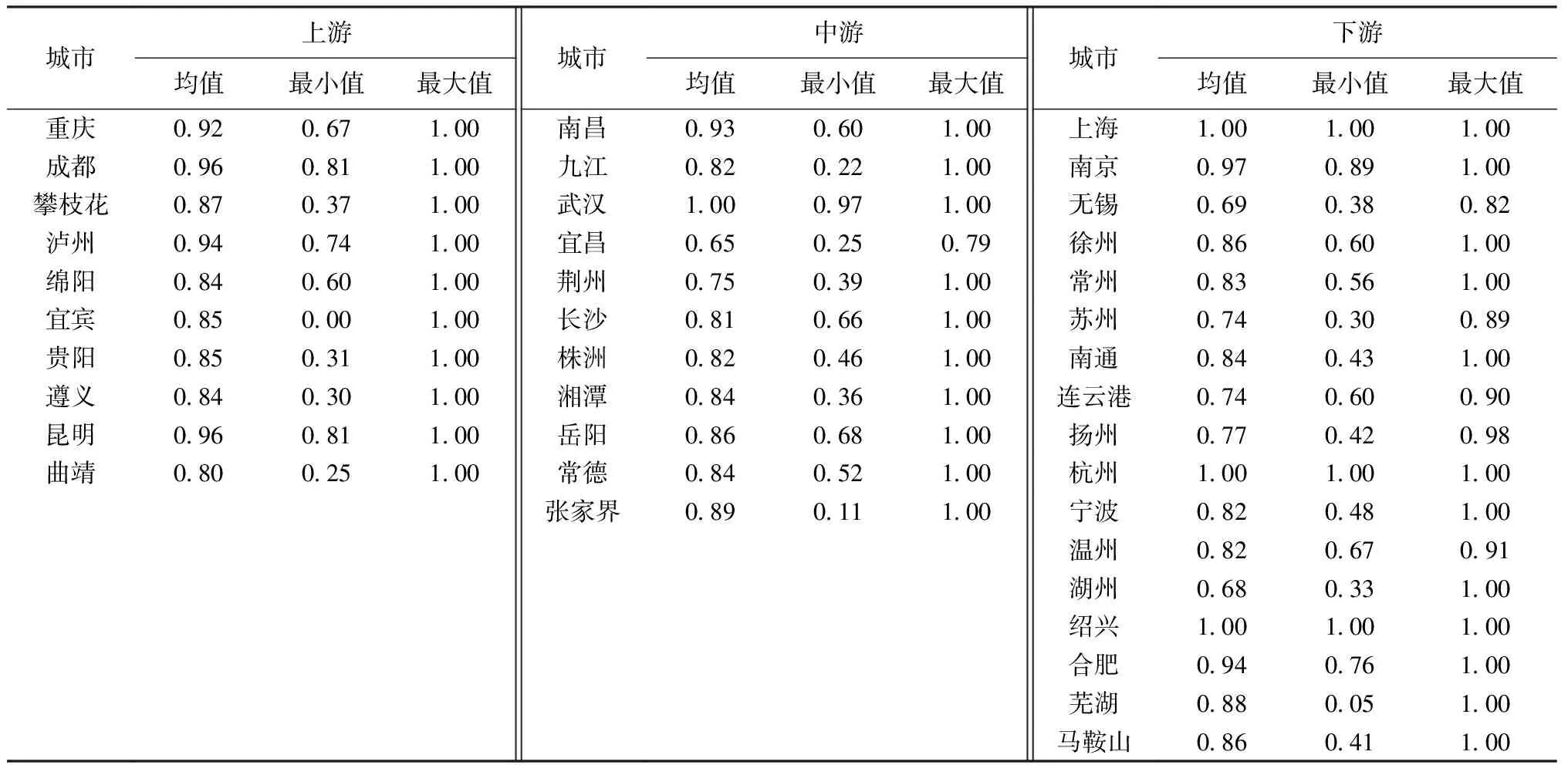

采用2007—2015年城镇污水治理投入产出数据,计算得出长江经济带38个城市在9年内的城镇水污染治理效率值。城镇水污染治理效率的描述性统计结果见表3。

表3 城镇水污染治理效率描述性统计结果

由表3结果可知,长江经济带各城市城镇水污染治理效率均值总体处于较高的水准,均值整体介于0.6和1之间,相对工业较高。这一结果表明,与工业污水治理相比,各地方政府更加重视和民生贴近的城镇污水治理。通过提升城镇水污染治理效率,能增加地区群众的满意度,有效提升居民幸福指数,有利于地方政府的考核。在38个城市中,上海、杭州、绍兴3个城市的城镇水污染治理效率达到1,基本处于投入产出合理的理想状态。同时,所有省会城市的城镇水污染治理效率均值基本位于该省前列。

进一步对比各城镇水污染治理效率可以发现,城镇水污染治理效率在所有样本城市之间的差距相对工业较小。除长江下游城市之间差距相对明显外,长江中上游城市之间基本相近。出现这一现象主要是以下原因:一方面长江下游各城市之间人口基数较大,不同城市之间人口数量差额相对较大,导致不同城市间城镇污水产生量悬殊;另一方面,长江下游城市相对于中上游城市,区域内经济发展不平衡现象更为突出,不同城市经济发展的侧重点及主导产业不同,其发展现状、资源禀赋及未来规划相差较大,导致不同城市之间对城镇污水治理重视程度的差异。

4 Tobit回归模型及实证结果分析

由于水污染治理效率值介于[0,1]之间,对这一受限变量直接采用最小二乘法会出现估计偏差。为避免这一情况,借鉴章恒全等[23-24]关于效率影响因素的分析方法,采用Tobit模型进行回归分析。

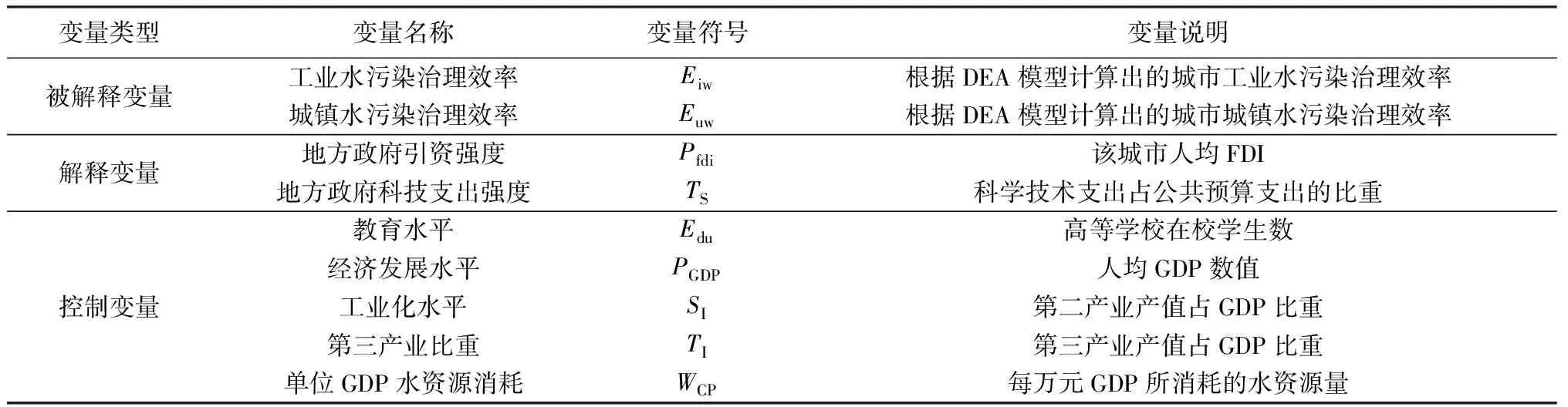

4.1 变量选取

4.1.1被解释变量

在Tobit回归模型中,被解释变量为地区水污染治理效率。选取采用DEA模型测算的工业水污染治理效率及城镇水污染治理效率作为被解释变量,其数值介于0和1之间。

4.1.2解释变量

为研究地方政府竞争视角下,引资竞争和科技竞争对地区水污染治理效率的影响,选取引资竞争和科技竞争作为解释变量,参考孙静等[15]对于该变量的定义,将地方政府之间的引资竞争定义为地方政府引资强度,其取值为地区人均FDI量,在数值上等于地区当年实际使用外资金额与该地区年平均人口的比值,并对该比值取对数处理。同时,根据数据的可获得性,将科技竞争定义为地方政府科技支出强度,在数值上取地区科技支出占公共预算支出的比值。

4.1.3控制变量

对控制变量的选取,参考潘海英等[25-26]的研究,选取地区教育水平、地区经济发展水平、地区产业结构、单位GDP用水量作为控制变量。地区教育水平为该地区当年高等学校在校学生数量。地区经济发展水平为该城市当年人均GDP。在被解释变量中,工业水污染治理效率及城镇水污染治理效率分别受工业化水平及第三产业现状的影响,城镇生活污水大比例来源于第三产业。因此,地区产业结构分为两个指标度量,分别为该地区当年第二产业产值及第三产业产值占当年GDP的比重。单位GDP用水量取值为每万元GDP消耗的水量。

对变量的选取及说明见表4。

表4 变量描述说明

4.2 模型构建及数据来源

根据理论分析情况,建立研究地方政府引资竞争和科技竞争对水污染治理效率影响的Tobit模型:

Eiw=α0+β1Pfdi+β2TS+β3Edu+β4PGDP+

β5SI+β6TT+β7WCP+β8Pd+εi

(2)

Euw=α0+β1Pfdi+β2TS+β3Edu+β4PGDP+

β5SI+β6TI+β7WCP+β8Pd+εi

(3)

式中:α0为常数项;β1、β2为解释变量的系数;β3~β8为控制变量的系数;εi为误差项。

除长江经济带各城市水污染治理效率测算数据来源于《中国环境年鉴》及《中国环境统计年鉴》外,在使用Tobit模型进行回归分析时,各解释变量和控制变量的数据来源于《中国城市统计年鉴》,共38个城市9年的有效数据4 086条。

4.3 实证结果分析

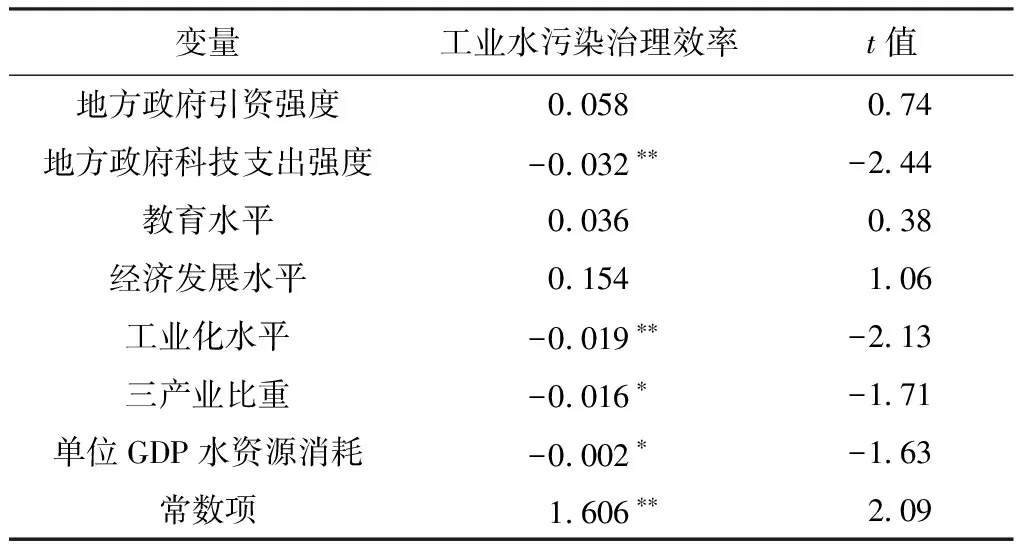

4.3.1工业水污染治理效率回归分析

通过对各自变量的相关性进行分析,发现各解释变量之间相关系数绝对值基本在0.6左右。同时,经过方差膨胀因子检验后,最大VIF值小于10。这一结果表明,各解释变量之间可排除多重共线性问题,变量之间独立性较强。在此基础上进行多元回归分析,结果见表5。

根据表5中多元回归结果,长江经济带各地方政府引资强度和工业水污染治理效率的相关系数为0.058,但其结果不具有显著性。这一结果表明,长

表5 工业水污染治理效率回归结果

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%水平下的显著情况。

江经济带地方政府引资强度对地区工业水污染治理效率无显著影响,拒绝假设H1和假设H2。造成假设H1和假设H2不成立的原因可能为:①地方政府之间的引资竞争与水污染治理效率之间存在一定的门槛效应。引资竞争在一定程度内会提高地区企业的治污能力,提高水污染治理效率。当竞争强度超过一定值时,即为引资竞争投入资源过量,将挤占用于水污染治理的各类资金。因此,分别从经济增长考核和环境保护考核两个角度提出的假设H1和假设H2不成立。②用于多元回归分析的数据跨越期间较大,在这近10年时间内,我国政府对长江经济带诸多省市的引资管控及环境政策存在变化。这可能导致在不同的时间周期内,会分别呈现假设H1和H2两种不同的结果。而在整体时间跨度内,两个假设结果不成立。

长江经济带各地方政府科技支出强度与工业水污染治理效率的相关系数为-0.032,在5%的水平上显著。这一结果显示,长江经济带地方政府在科学技术上的投资竞争会负向影响工业水污染治理效率,拒绝假设H4,假设H3得到验证。这一结果表明:地方政府在科学技术方面的竞争投入会显著挤占用于水污染治理的投入资金,且科技进步所带来的正向溢出效应难以抵消这一负向作用,水污染治理方向上的技术进步效应不够明显。长江经济带38个城市的地方政府,在当前我国经济由数量型增长向质量型增长转变的关键时期,更重视科技创新的投入,促进技术进步以带动地区经济增长。

4.3.2城镇水污染治理效率回归分析

上述结果验证了长江经济带地方政府在科技投入方向的竞争会对工业水污染治理效率产生负向影响;而在引资方向上对工业水污染治理效率影响不显著。为证明这一结果的有效性,选取长江经济带各城镇水污染治理效率代替工业水污染治理效率进行回归分析,进一步验证所提出的假设。回归结果如表6所示。

表6 城镇水污染治理效率回归结果

由表6中回归结果可知,长江经济带各地方政府引资强度与城镇水污染治理效率的相关系数为0.016,其回归结果仍不显著,拒绝假设H1和假设H2。这一结论和工业水污染治理效率与其相关性的结果相同。表明无论从地方政府经济增长考核的视角还是环境保护考核的视角分别分析,不能单独证明引资强度促进或抑制地区水污染治理效率。需要将经济增长和环境保护纳入综合考核体制中,整体考察地方政府引资强度对水污染治理效率的影响。

同时,地方政府科技支出强度与城镇水污染治理效率的相关系数为-0.014,在5%的水平上显著。与工业水污染治理效率相关系数的绝对值相比,城镇水污染治理效率相关系数的绝对值偏小,系数符号和显著性水平不变。这一结果表明,长江经济带各城市在科技创新投入方面的竞争对城镇水污染治理效率存在负向影响,假设H3得到验证。假设H4仍不成立,其原因可能是地方政府在中短期的科技竞争难以形成跨越性的技术进步。因此,地方政府间的科技竞争,短期内从技术进步的角度不能显著提升水污染治理效率。

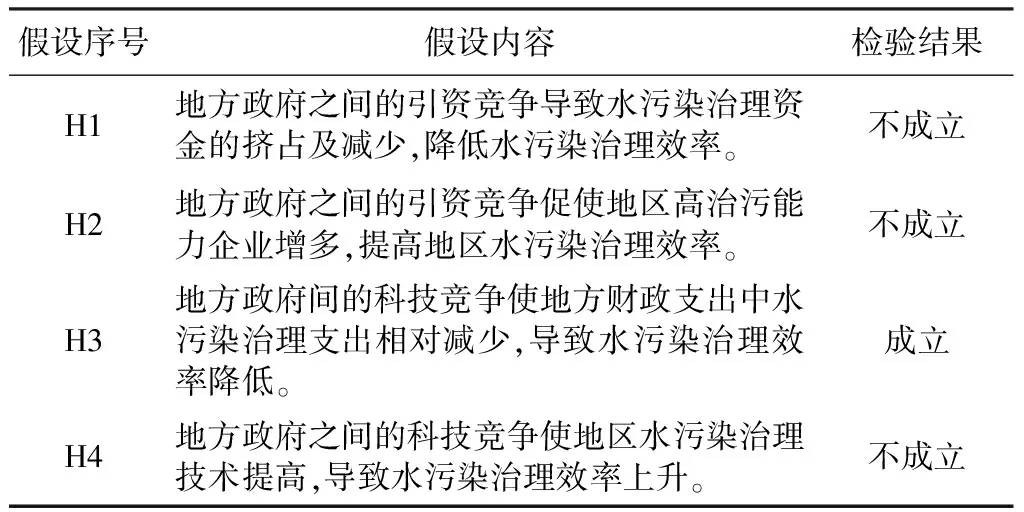

用各城市城镇水污染治理效率替代工业水污染治理效率进行回归分析,各假设验证情况相同,表明长江经济带38个城市,地方政府之间的引资竞争对水污染治理效率影响不显著,而地方政府之间的科技投入竞争会负向影响水污染治理效率。本文各假设的具体回归检验结果见表7。

表7 各假设回归检验结果

5 结论与建议

基于2007—2015年长江经济带38个城市的相关数据,在使用SBM-DEA模型测算各城市水污染治理效率的基础上,通过Tobit回归模型,验证了地方政府之间在引资和科技创新投入方向的竞争对地区水污染治理效率的影响。研究结论如下:①长江经济带38个重点城市中,省会城市的水污染治理效率相对较高,长江下游各城市的水污染治理效率相对中上游城市较高。长江经济带各城市之间工业水污染治理效率差距较为明显,而城镇水污染治理效率差距相对较小。②分别从地方政府间经济增长考核角度和环境保护考核角度分析,长江经济带地方政府间的引资竞争,对地区水污染治理效率的影响结果不显著。③长江经济带各地方政府之间的创新投入竞争,对地区水污染治理投入产生挤出效应,对水污染治理效率存在负向影响。而各地方政府之间的创新投入竞争带来的技术进步效应,对水污染治理效率影响不显著。地方政府间的创新投入竞争,短期内无法产生提高生产力的技术进步成果。

结合上述结果,提出以下建议:①针对长江经济带各城市水污染治理效率差别问题,在实行“长江大保护政策”时,需要充分考虑长江经济带上中下游各区域不平衡现象,制定基于区域差异的环境管理政策;同时加强各省级以下环境保护机构的垂直管理,防止环境管理体制在地方政府治理时出现失灵情况。②从单一考核机制角度分析,地方政府引资竞争对水污染治理效率影响不显著。但是,当前中央政府对地方政府考核机制在向包含经济增长、科技创新、环境保护等多元化考核转变。在多元化、综合化的政府考核机制下,地方政府的引资竞争势必影响地区水污染治理效率。在更全面的考核晋升体制下,中央政府对地方政府引资应予以管控。地方政府在引资时,应对外资企业进行评判选择,尽量避免因竞争而降低环境规制。同时,引入具有先进污水治理能力的外资企业,形成污染光环效应。③在财政支出角度下,长江经济带地方政府间的科技创新竞争会挤出水污染治理的相应资金。因此,长江经济带各地方政府在实施科技创新驱动战略时,要通过合理的资源分配,兼顾科技创新及水污染治理。同时,要力促水污染治理技术的突破,以技术溢出效应提高地区的水污染治理能力。