《左传》引言初探

2020-06-19田艺景

田艺景

(中国社会科学院大学 马克思主义学院,北京 102488)

一、《左传》引用之概况

《史记·十二诸侯年表·序》云:“孔子死后,鲁君子左丘明惧弟子人人异端,各安其意,失其真,故因孔子史记,具论其语,成《左氏春秋》。”此即《左传》。《左传》作为流传至今的先秦文献,记载了东周前期254年间列国的政治、经济、军事、外交和文化方面的主要事务和首要人物,其内容详实丰富,是现代研究春秋时期思想文化与社会情况的重要史料,在史学史、经学史上有着举足轻重的地位。

引用,指说话或写文章之时引用古人或书中的话语。《左传》之中,引用甚丰。因先秦时期距今年代久远,其许多文献典籍及言谈记录在历史的颠簸中不知去向,《左传》作为流传至今的典籍,不仅保存了大量的史料,更是因其引用丰富而存留了众多反映当时时代思想与社会发展的原始文献,成为研究先秦学术传承与开启的重要资料。《左传》的引用,则不可避免的走入众多研究者的视野,成为研究《左传》的重要部分。

《左传》共18万余言,其中引用达三百余次,引用古代典籍数十种,以及数目众多的谣谚、言谈等,引用的数量远远超过《国语》《尚书》等典籍。

《左传》的引用主要分为三部分:引书(典籍类古文献),引谣谚,引言。

引书(1)本文之“引书”,特指引各类古籍文献,包括《诗经》《尚书》《周易》等古籍,并非仅为引用尚书之意。,即《左传》对先秦时期的各典籍文献,如《诗经》《尚书》以及其他典籍类古文献的征引。《左传》对典籍类古文献的征引颇繁,唐代刘知几《史通·采撰》指出:“观夫丘明受经立传,广包诸国,盖当时有《周志》《晋乘》《郑书》《楚杌》等篇,遂乃聚而编之,混成一录。向使专凭鲁策,独询孔氏,何以能殚见洽文,若斯之博也?”(2)浦起龙:《史通通释》,上海:上海古籍出版社,1978年版,第115页。刘知几即以此述《左传》引用各文献之丰。在姚曼波《春秋考论》的统计中,《左传》引用最多之典籍为《诗》《书》,全书引用《诗》达145次以上,引《虞书》《夏书》《商书》《周书》亦达30多次,其中,用《夏书》最多,达14次以上,其次是引用《志》《军志》《周志》《史佚之志》等(3)姚曼波:《春秋考论》,南京:江苏古籍出版社,2002年版,第17页。。

引谣谚,即引用歌谣、民谣、谚语等。杜文澜认为谣谚可合而研究,他在《古谣谚·凡例》中对此有概括性的总结“二者皆系韵语,体格不甚悬殊,故对文则异,散文则通,可以彼此互训。”(4)杜文澜:《古谣谚》,北京:中华书局,1958年,第27页。谣即歌谣,《左传》中的歌谣,包括“民歌”和“民谣”“童谣”等,其不单单指明称“歌之”“童谣”等形式,还包括诵、讴、辞等方式。谚即谚语,《左传》引谚中多为直接称引。

引言在本文指《左传》中引用的古人说的话(5)本文之“引言”,非为习惯意义上的前言之意,而是指引用古人之语,区别于“引书”之引用《诗经》、《尚书》,亦区别于“引谣谚”之引用童谣、谚语、讴、诵等,指为劝诫他人、陈述自我观点,预测未来之用。张倩在其《左传征引古文献研究》中,将此类引用称为“引言谈习语类”文献;张俊强在其《左传引文释例与研究》一文中将此类引用统称为“引文”;李瑞杰在其《左传引用艺术研究》一文中则将此类引用称为“引言”。本文沿用李瑞杰对《左传》中引用前人之语的概述方式,皆称“引言”。,即“引用的前人之言”,这一用法多次出现在前人的相关论著当中,本文继续沿用。《左传》引言是《左传》的引用中数量最多的,其内容十分丰富、范围亦广,且遍布各个国君在位时期(除桓公外)。如此数量、内容、时代兼具的引言,可以更好地反映当时的社会思想与发展,都是用以研究春秋时代不可多得的珍贵资料。

本文之引言,即《左传》中所引“言谈习语”类言语,特指《左传》中出现的引用古人话语之言,从《左传》引言方式看,其分为两类:一为明引,此种所引多为贤者之言,如史佚、臧文仲、周任、仲虺、芮良夫、辛伯等;一为暗引,其形式多为“人有言曰”“先民有言曰”“古人有言曰”等“言曰”式和“臣闻之”“吾闻之”等“闻之”式。其中“闻之”后所引内容的属性也有可能是书面语,但从《左传》引用总体情况看,引用书面语时多会列出书名,如“诗曰”“书曰”“志有之”等,另外“闻之”后所接的内容,尚未发现与典籍中内容重合的现象,所以我们依然沿用前人的观点,将归入“引言”。

有学者提出“君子曰”亦为引言的标志(6)参见李瑞杰:《〈左传〉引用艺术研究》,陕西师范大学硕士学位论文,2013年。,笔者持有不同意见。《左传》中出现“君子曰”共11篇文献50处,其语境文义主要分为以下三种:一为用君子曰的形式陈述事件,如《左传·隐公元年》,君子曰“颍考叔,纯孝也,爱其母,施及庄公”,可见此“君子曰”非引前人之言,而是陈述事件;二为用君子曰的形式引用典籍类文献,包括《诗经》《尚书》等,如《左传·庄公十四年》,君子曰“《商书》所谓‘恶之易也,如火之燎于原,不可乡迩,其犹可扑灭’者,其如蔡哀侯乎!”可见此处为引用古籍文献,而非引用他人之语;三为作者借君子之口表达自我的意旨,如《左传·成公二年》,君子曰:“位其不可不慎也乎?蔡许之君,一失其位,不得列于诸侯,况其下乎?诗曰:不解于位,民之攸塈。其是之谓矣。”通过此例可见,君子曰全句名为君子之言,实为作者之意,非前人对此事件的评判,因此亦不属于引言的范畴。

综合来看,《左传》引言大部分属于暗引,究其缘由,一方面大概言语所出者并未闻名于世,是否提之名姓对作者引用此言并无影响;另一方面,亦可能此言出于前人,在流传中逐渐失去言者名号。

除此之外,亦有一例,前人将其归为引言范畴,而笔者则认为其不属于引言:

《左传·昭公二十六年》引先王之命一则:“昔先王之命:‘王后无适,则择立长。年钧以德,德钧以卜。’”

首先,从形式上看,此条皆不属于常见的“言曰”式和“闻之”式。其次,此处引用的是先王之命,而商周时代的先王之命最终会形成正式的命或策,尤其是此条是关于立储的制度性条款,理解为“言”不如理解书面形式的命或策。

二、引言与引谚之区别

在现阶段的研究中,大部分学者将引言之“言”归为谣谚之“谚”中,如谢小刚《〈左传〉〈国语〉所引谣谚研究》中提出:谚即谚语,包括谚、语和以“言曰”“闻之”称引的言语。他认为,诸如“先民有言曰”“古人有言曰”“人有言曰”等“言”类大多是和谚语相同的,而部分“闻之”类亦归属为谚,“闻之”类的言语具有总结人生经验,具有教育、传授和劝戒的功能,所以将其划分在谚语的范畴内(7)参见谢小刚:《〈左传〉〈国语〉所引谣谚研究》,西北师范大学硕士学位论文,2011年。。李佳亦有此观点,她在《〈左传〉引谣谚研究》一文中主张将言谈习语类归于谣谚:“人有言曰”类(古人有言曰、先民有言曰)、“闻之”类(臣闻之、吾闻之)皆为谣谚的不同表现方式(8)参见李佳:《〈左传〉引谣谚研究》,曲阜师范大学硕士学位论文,2014年。。李瑞杰亦在《〈左传〉引用艺术研究》中提出,《左传》之引用可分为引书与引言两类,而引言则包括对古谚语、歌谣、俗语、名言等的引用,并归纳:引言类引用主要具有以下七个标志:“古人有言曰”“吾闻之”“古也有志”“臣闻之”“史佚之言”“君子曰”“谚有之曰”(9)参见李瑞杰:《〈左传〉引用艺术研究》,陕西师范大学硕士学位论文,2013年。。

总而述之,将引言与引谣谚归为一类者主要有以下几个原因:

其一,在《左传》引用的研究中,采取较为宏观的分类方法。如《〈左传〉引用艺术研究》一文,将《左传》的引用分为引书与引言两类,则自然“言”与“谣谚”均为引言而非引书。

其二,认为谚语与言谈习语性质相近而主张归为同类。此类观点认为,谚语与言谈习语类语言,皆为总结前人或自己生活经验并传于后世,有教育和劝诫的作用,因此《左传》引“言”之本质与其引“谚”性质并无二致。

杜文澜在《古谣谚中引〈说文长笺〉》中记载:“传言者,一时民风土著议论也,故从彦言;若鄙俚淫僻之词,何谚之有!观谚言而可知寓教于文矣。”(10)杜文澜:《古谣谚》北京:中华书局,1958年,第23页。正是认为谚是在对社会生活经验提炼总结后加以传播,是对人有教育意义的言语。清代刘毓崧在《古谣谚·序》中提到:“谚从彦得声,凡播于时贤者,即可传之来哲。”亦是认为谚是对后人有启示作用的先人之语。马有德先生提出:“古人文字本于声音,凡此字由某声字得声,也必兼取其意。彦即美士,所以谚为美士之言。美士之言即为美言。所以,谚是人的实际经验之结果,而用美的言词以表现者,于日常谈话可以公然使用,而规定人行为之语言。”(11)马有德:《谣谚在史志中的特点及作用》,《文史杂志》,1987年第4期。而言谈习语类话语,也多为总结、说教或警示之用,如:“知臣莫若君”(《左传·僖公七年》)、“鹿死不择音”(《左传·文公十七年》)、“非所怨勿怨”(《左传·襄公二十六年》)、“所乐必卒焉”(《左传·昭公十五年》)等。因此,引言之“言”与谣谚之“谚”确有共通之处。

其三,在《左传》《国语》等大量引用的古籍中,有重复出现却不同称谓之语:

谚曰“狼子野心”。(《左传·宣公四年》)

人有言曰“狼子野心”。(《国语·楚语下》)

谚曰“唯食忘忧”。(《左传·昭公二十八年》)

人有言曰“唯食可以忘忧”。(《国语·晋语九·昭公》)

如上,在《左传》中称“谚”,而《国语》中则为“人有言曰”,类此例者数,“同一谚语在不同的著作中称谓不同,我们据此可以判断,像这种言类可以归于谚语范畴”(12)参见谢小刚:《〈左传〉〈国语〉所引谣谚研究》,西北师范大学硕士学位论文,2011年。。有学者以此为据,认为言应与谚归为一类。

笔者认为,“言”与谣谚之“谚”有共同之处,但亦有不可忽视的区别。“谚”字在历代典籍中有以下描述:

俚语曰谚。(《尚书·无逸》)

谚,俗语也。(《礼记·大学》释文)

谚,俗言也。(《左传·隐公》十一年释文)

谚,俗之善谣也。(《国语·越语》注)

谚,传也。(《广雅·释古》)

谚,俗所传言也。(《汉书·五行志》)

可见,谚的定义主要强调其俚俗性和传播性,强调其“传言”“俗语”,强调其来自民间并传播较广的特征,它往往是下层人民总结出来的经验之谈。段玉裁《注》曰:“谚,传言也。传言者,古语也。古字从十、口,识前言。凡经传所称之谚,无非前代故训。”(13)段玉裁:《说文解字》,上海:上海古籍出版社,1988年,第95页。段玉裁认为,谚为古语,强调其“传”的动作。更是指出,经传所称之谚,为“前代故训”,以此来强调其传播性与通用性。而言谈习语类之言,其本质则多为贤者的精粹之言,关注其与当前所面临事件的针对性与符合性,且并不要求其通俗易懂或在民间有较广的传播,而是更注重语言的精华性和有理而有力程度。可见,二者所偏重有所不同。《左传》引言谈习语类形式多为“言曰”或“闻之”。其中,“言曰”与“谚曰”内容在不同书中偶有重复之时,但更多的仍旧是有较大区分,而“闻之”之语,则与谚语并无相通之处。因此,笔者认为,仍然应该对引言与引谚二者加以分类,详细分析。

三、《左传》引言数量

《左传》之引用是历代学者研究热点之一,但是对引言的研究和整理则相对空白,因而对《左传》引言的数量统计也有较大差别。张俊强在其《〈左传〉引文事例与研究》中,统计《左传》引言24条(14)参见张俊强:《〈左传〉引文事例与研究》,江西师范大学硕士学位论文,2012年。;谢小刚在其《〈左传〉〈国语〉所引谣谚研究》中统计,言谈习语类引言共有40条,其中“言曰”式16条,“闻之”式24条(15)参见谢小刚:《〈左传〉〈国语〉所引谣谚研究》,西北师范大学硕士学位论文,2011年。;冀敏的《〈左传〉〈国语〉中歌、谣、谚研究》将引言与引谚归于同处,未作单独整理(16)参见冀敏:《〈左传〉〈国语〉中歌、谣、谚研究》,南京师范大学硕士学位论文,2012年;李佳在其《〈左传〉引谣谚研究》中,提出《左传》共引谣谚85条(17)参见李佳:《〈左传〉引谣谚研究》,曲阜师范大学硕士学位论文,2014年。,但仍未对引言做出一定的梳理;张倩在其《〈左传〉征引古文献研究》中提出,《左传》共引言63条,其中注明言谈者18条,未注明言谈者45条(18)参见张倩:《〈左传〉征引古文献研究》,山东大学硕士学位论文,2012年。;李瑞杰在其《〈左传〉引用艺术研究》中提出,《左传》共引言53条,其中“言曰”式32条,“闻之”式21条(19)参见李瑞杰:《〈左传〉引用艺术研究》,陕西师范大学硕士学位论文,2013年。。李世萍在其《〈左传〉谚语研究》一文中统计,“言曰”“闻之”式言谈习语类引用共有115条(20)参见李世萍:《〈左传〉谚语研究》,《廊坊师范学院学报(社会科学版)》2016年第12期。。

究引言数量统计差别较大之原因,一方面,自古以来,大部分学者将言谈习语类引用归为引谣谚而未加以详细划分,因此几乎没有对言谈习语类引言较为系统的整理、分析和研究;另一方面对引言之“言”,学界还未有一致的定义,从而导致注意到言谈习语类引言的学者们统计标准不同。笔者此文引言之统计,则严格按照上文引言定义所述,共82条,其中,注明言者为23条,未注明为59条。下文即整理之详细状况。

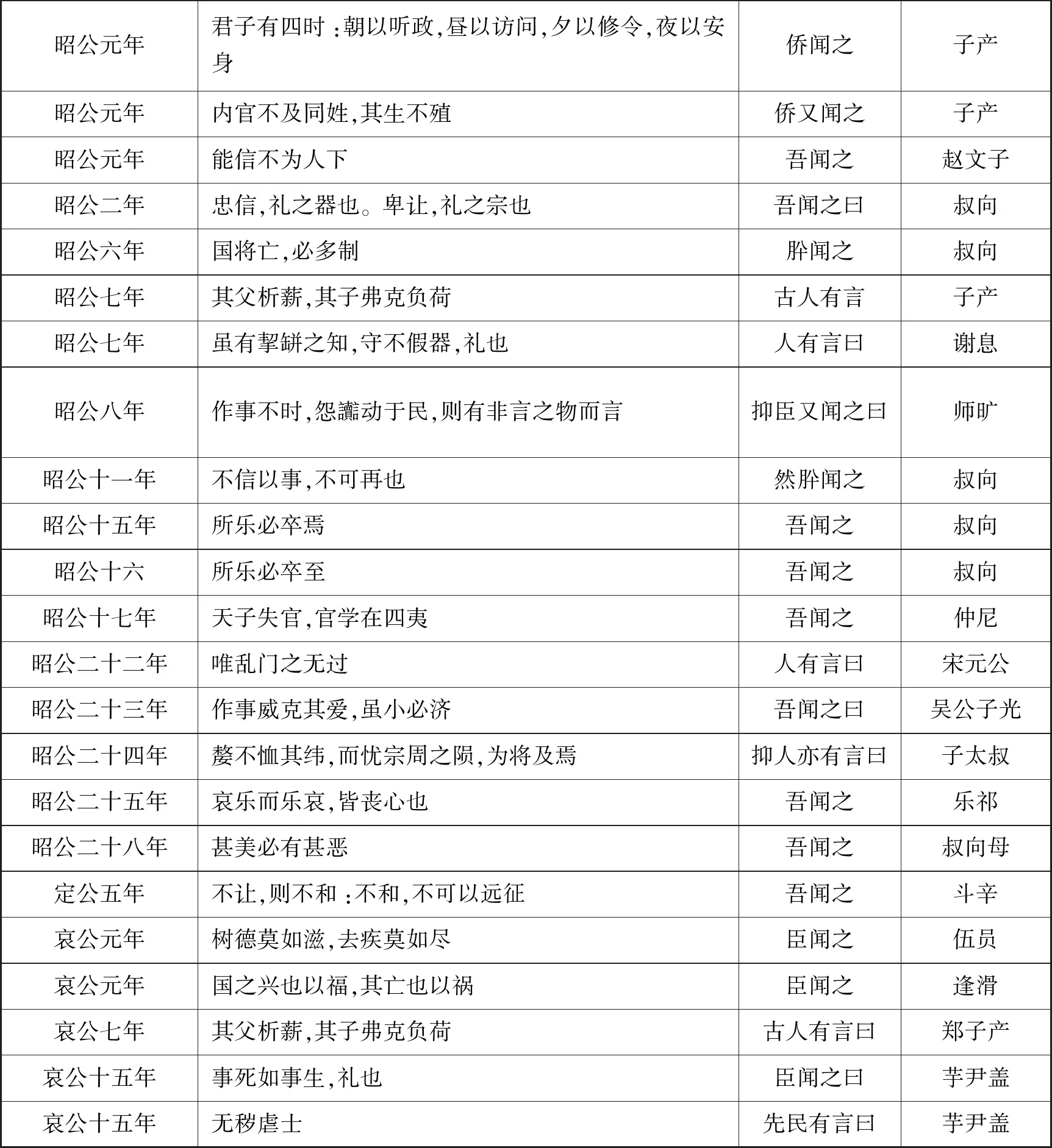

表1 注明言者(共23条)

表2 未注明言者(共59条)

昭公元年君子有四时:朝以听政,昼以访问,夕以修令,夜以安身侨闻之子产昭公元年内官不及同姓,其生不殖侨又闻之子产昭公元年能信不为人下吾闻之赵文子昭公二年忠信,礼之器也。卑让,礼之宗也吾闻之曰叔向昭公六年国将亡,必多制肸闻之叔向昭公七年其父析薪,其子弗克负荷古人有言子产昭公七年虽有挈缾之知,守不假器,礼也人有言曰谢息昭公八年作事不时,怨讟动于民,则有非言之物而言抑臣又闻之曰师旷昭公十一年不信以事,不可再也然肸闻之叔向昭公十五年所乐必卒焉吾闻之叔向昭公十六所乐必卒至吾闻之叔向昭公十七年天子失官,官学在四夷吾闻之仲尼昭公二十二年唯乱门之无过人有言曰宋元公昭公二十三年作事威克其爱,虽小必济吾闻之曰吴公子光昭公二十四年嫠不恤其纬,而忧宗周之陨,为将及焉抑人亦有言曰子太叔昭公二十五年哀乐而乐哀,皆丧心也吾闻之乐祁昭公二十八年甚美必有甚恶吾闻之叔向母定公五年不让,则不和:不和,不可以远征吾闻之斗辛哀公元年树德莫如滋,去疾莫如尽臣闻之伍员哀公元年国之兴也以福,其亡也以祸臣闻之逢滑哀公七年其父析薪,其子弗克负荷古人有言曰郑子产哀公十五年事死如事生,礼也臣闻之曰芋尹盖哀公十五年无秽虐士先民有言曰芋尹盖

由上表可见,《左传》之引言,注明言谈者之句有23条,未注明则有59条。在注明言谈者之23条中,其引用形式多为“言曰”式,如:XX曰、XX有言曰、XX闻XX曰、XX之言曰、XX告XX曰,有一例非“言曰”式,即闵公二年“XX谂XX云”。虽其格式并非为常见的“XX言曰”,但“XX谂XX云”与“XX言曰”在文中皆做“XX说”之意,且究其语境语意,为辛伯引狐突之言,劝周桓公之语,完全符合《左传》引言之定义。在未注明言谈者的59处引用中,其“闻之”式引用有43条,占半数以上,方式为:臣闻之、吾闻之、XX闻之,肸闻之、侨闻之等;“言曰”式有15条,方式为:人有言曰、人亦有言曰、先民有言曰、古人有言曰等。亦有一例非常见的“言曰”“闻之”式,即宣公十二年“箴之曰:民生在勤,勤则不溃”,此例明确标示为“箴”语,箴在此处为动词,劝诫之意。《尚书·盘庚上》言:“无或敢伏小人之攸箴。”陆德明释文引马融曰:“箴,谏也。”(21)陆德明:《经典释文》,上海:上海古籍出版社,2013年,第78页。《尚书·盘庚上》亦有“相时憸民,犹胥顾于箴言”,曾运乾注曰:“箴言,箴谏之言也。”(22)曾运乾:《尚书正读》,北京:中华书局,2015年,第96页。由上可见,箴言符合引言劝诫他人之功用。且结合语境,此言为栾武子在阐述自己观点时所引用之语,亦符合引言的定义。

可见,在《左传》引言之中,其“闻之”和“言曰”式的确为常见之引用方法。在先秦时期各文献引用数量上,《左传》以三百余条超《尚书》《国语》之典籍而遥遥领先,因此《左传》之引言方式亦是先秦各典籍引言方式代表之一,由此可更好的寻找先秦文献中的引言,了解其社会发展和思想变化。

四、《左传》引言之分类

《左传》的引言,其数量有八十余条,可按照不同形式进行分类,如按照地域或国别分类,按照创作者身份分类,按时代分类,按引用方式分类等比较客观的分类方式,亦有按照《左传》引言内容题材进行分类的较为主观的分类方式。本文上一节就《左传》引言的引用方式进行了分类并做了一定的分析,本节则根据其内容题材进行分类并加以梳理。

根据《左传》引言内容,可分为劝谏性引言、评论性引言、预言性引言、生活性引言四类。

1.谏言性引言

谏言性引言主要指探讨国家内政、政策制度、战争政变等军国大事时,引用话语以增加自己言谈的可信度和说服力的谏言,其具有十分鲜明的时代性和政治性,甚至有的很大程度上反映或决定一个国家变革及走向、更替及兴衰。谏言性引言较多的反映其时代的治国观念、行政理念,对研究先秦时期的政治,有较为重要的佐证作用。如:

楚令尹子重为阳桥之役以救齐,将起师,子重曰:“君弱,群臣不如先大夫,师众而后可。《诗》曰:‘济济多士,文王以宁。’夫文王犹用众,况吾侪乎?且先君庄王属之曰:‘无德以及远方,莫如惠恤其民而善用之。’”(《左传·成公二年》)

楚国令尹子重发动阳桥战役救援齐国,即将发兵,子重提出谏言:国君年幼,现今之群臣也比不上先大夫,若想取胜则需军队人数众多。子重引《诗经》与先庄王之言,使谏言更具有说服力。“无德以及远方,莫如惠恤其民而善用之”亦是春秋时期重要的治国治民思想之一。

总体来说,谏言之言大多关乎国家政策制定,军政大事决策,从崇文武、尊礼义到施德政、抚民众,无不体现了时代的治国思想和统治理念,多角度展示了春秋末年的时代特色,具有鲜明的时代性和政治性。

2.评价性引言

评价性引言指对于已发生的事情,发表自己见解或评价时所引用的话语,以此来证明自己观点的正确性,评论已发生的事件合乎抑或违背应有的道理。此类引言具有鲜明的事理性,主要集中于一“理”字之上,往往能够较为集中的将利于自己观点的文献、谣谚、言谈之语,集中于一处而对自己的观点加以佐证,很好的展示先秦时期人们的思想和价值观念。如:

五月庚申,郑伯侵陈,大获。往岁,郑伯请成于陈,陈侯不许。五父谏曰:“亲仁善邻,国之宝也。君其许郑。”陈侯曰:“宋、卫实难,郑何能为?”遂不许。君子曰:“善不可失,恶不可长,其陈桓公之谓乎!长恶不悛,从自及也。虽欲救之,其将能乎?商书曰:‘恶之易也,如火之燎于原,不可乡迩,其犹可扑灭?’周任有言曰:‘为国家者,见恶如农夫之务去草焉,芟夷蕰崇之,绝其本根,勿使能殖,则善者信矣。’”(《左传·隐公六年》)

五月十一日,郑伯侵犯陈国,大获全胜。后郑伯请求与陈国讲和,陈侯不同意,并认为郑国没有什么可在意的。君子评此事件,引用周任的话“为国家者,见恶如农夫之务去草焉,芟夷蕰崇之,绝其本根,勿使能殖,则善者信矣”。这是典型的评价性引言,本为五父与郑伯的交谈,而君子之言则为对二人对话内容的看法和观点。引用商书与周任之言,为君子其自我的观点找到先人依据,更突出了对此事的事理性判断。

3.预言性引言

预言性引言指君臣议事或史家评论时,对国家、事件或个人未来发展预测而引用的话语,更好地证明了自己的观点。它既非臣子之谏言,又不是单纯的他人对事件的见解,而更多的是对事态发展的主观认知及由此做出的带有神秘性和暗示性的判断,有些许谶纬色彩。如:

神居莘六月。虢公使祝应、宗区、史嚚享焉。神赐之土田。史嚚曰:“虢其亡乎!吾闻之,国将兴,听于民;将亡,听于神。神,聪明正直而壹者也,依人而行。虢多凉德,其何土之能得!” (《左传·庄公三十二年》)

神明降临莘地,虢公派祝应、宗区、史嚚前去祭祀。史嚚感叹:虢国快要灭亡了!又引言“国将兴,听于民;将亡,听于神”。此言则为史嚚对虢国未来预测之言。预言性引言大都是有合理的依据,是人们根据经验和事实对未来所作出的判断,大多能被应验。这些预言性引言折射出先秦时期人们的天命观,也反映出时人对政治得失、命运前途等的看法。

4.生活性引言

生活类引言主要指人们在日常生活中所总结出来的事理性较强的语言,常出现于面对同一件事情而交谈的当事者。往往带有较强的自我观点和见解性。与评价性引言最大的区别为,评价角度为当事者抑或旁观者。生活类引言数量相对较多,所涉及范围也宽广,使得引言不仅可以研究先秦的政治制度和军政大事,还可以帮助探索先秦时代的人民生活、农业发展、伦理观念等,体现了时代文明的发展程度。如:

晋侯不见郑伯,以为贰于楚也。郑子家使执讯而与之书,以告赵宣子,曰:“……古人有言曰:‘畏首畏尾,身其余几。’又曰:‘鹿死不择音。’小国之事大国也,德,则其人也;不德,则其鹿也;铤而走险,急何能择?命之罔极,亦知亡矣。将悉敝赋以待于鯈。唯执事命之。”(《左传·文公十七年》)

晋灵公不肯接见郑穆公,郑国子家派人给赵盾一封信,信中引言“畏首畏尾”“鹿死不择音”,此二言多为劳动人民在生活中所总结的语句,更多的是以生活经验阐释道理,亦是古代劳动人民智慧的体现和精神文明发展的表达。

五、《左传》引用丰富原因分析

首先,春秋战国时期,已经有较为成熟的历史意识,众人对先王、名臣之事迹和言语有信服之意,孔子曾言:“君子有三畏”,即“畏天命,畏大人,畏圣人之言”(《论语·季氏》),可见先贤先王之言在人们心中地位崇高。而春秋战国时期,百家争鸣,政治的不统一和思想的多元化使得众人对时政或事件有不同的见解,今人引用先王之言作为自己观点的佐证,从而使自己的言语更有说服力,《左传·昭公八年》叔向言曰:“君子之言,信而有征,故怨远于其身。小人之言,僭而无征,故怨咎及之。”即是说君子说话因为有史实为证,故而让人信服。可见时人对引用之言的认可,是引用盛行的重要原因。

其次,学术下移为引用典籍文献提供了可能。西周及以前,典章制度、文献图籍皆藏在官府,由王官世传世守,这便使得长久以来学术仅传于王官(23)刘节:《中国史学史稿》,郑州:中州书画出版社,1982年版,第32页。。春秋战国时期,世传世守的官学渐趋衰落,许多从事文化职业的人员散入各诸侯国,有知识的士人阶层甚至沦为平民,原本藏于周室的稀见典籍亦得以流传四方。学在官府被打破,普通人也可以接触到过去秘藏于官府的知识,这为频繁的征引典籍文献大开方便之门(24)伍星明,黄生文:《〈左传〉〈国语〉中的重民思潮》,《甘肃社会科学》1995年第2期。。

最后,大量的引用亦是时代的需求。春秋战国时期,诸国林立,各国的外交需要一个符合礼法却能顺应需求的理由,而先人之典籍、言语、事迹内容庞杂,范围宽广,往往能够满足各国需求。同时,各国征引先人之典籍等,更能使过去之事印证今日之境,从而为自己的行为找到名正言顺的理由。