南京栖霞山舍利塔营造年代与形制来源考

2020-06-18徐永利

徐永利

(苏州科技大学 江苏苏州 215011)

内容提要:通过分析栖霞山舍利塔营造者的官职升迁与权责,该塔的营建年代范围可以较精确地限定在公元961-964年之间。基于年代限定,该舍利塔形制的教派成分得到了梳理,并与南唐皇室、建造者以及栖霞寺的教派信仰变化做相关对照,最终将舍利塔形制主要来源集中到华严宗、禅宗等教派上。其他因素中,隋代舍利塔以及五代江南佛塔形制对南唐舍利塔的影响得到了着重分析,由此该舍利塔各部形制来源都得到了初步判定,其形制多元拼贴的特征得以揭示。

南京栖霞山原称摄山,刘宋泰始年间(465—471年),居士明僧绍(号栖霞)在此结庐而居。后受法度禅师影响,舍宅为寺,并请法度禅师主持,称“栖霞精舍”。时值萧齐永明七年(489年),为栖霞寺的滥觞。之后寺名代有更迭,唐代武德年间(618—626年)称功德寺;上元年间(674—676年)为隐君栖霞寺;会昌五年(845年)寺废;大中五年(851年)重建,称栖霞寺;南唐时(937—975年)重修,改称妙因寺[1]。

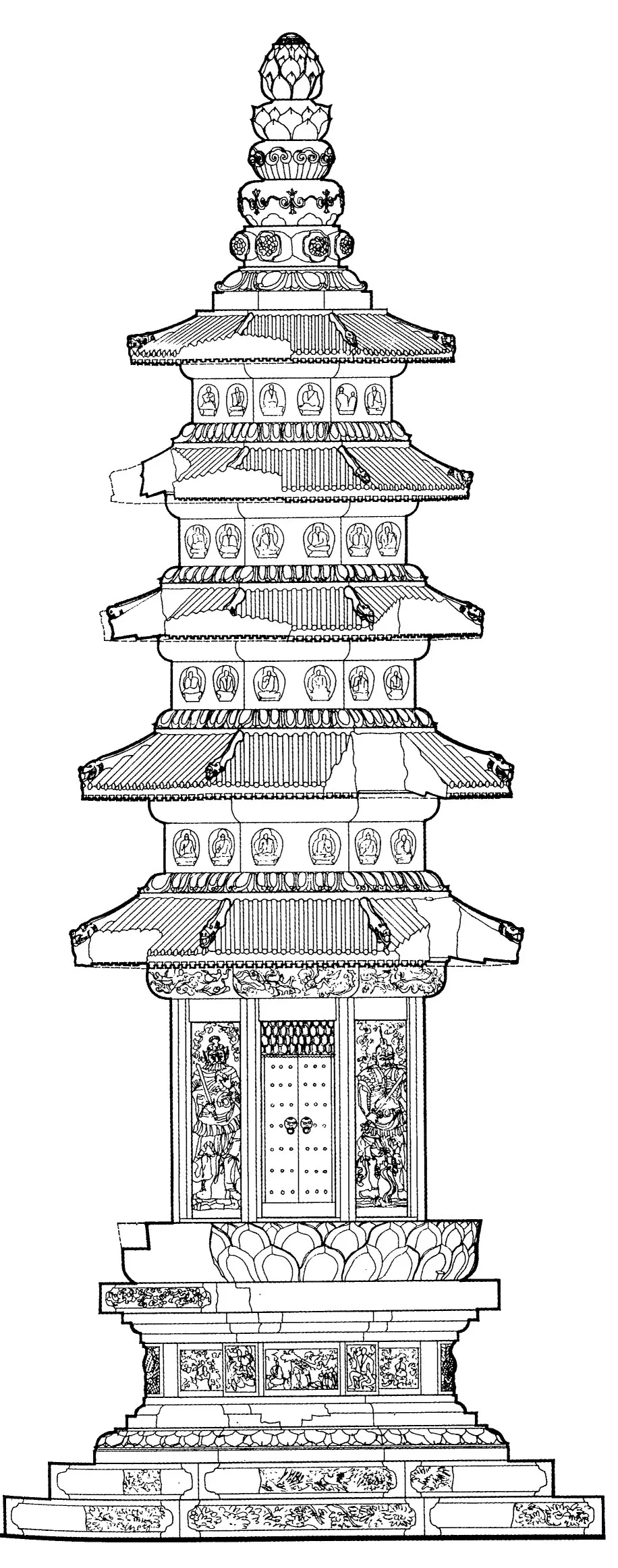

隋仁寿元年(601年),隋文帝杨坚颁诏于各地建舍利塔,蒋州(南京)栖霞寺列于诸州名单。该塔毁于唐会昌年间(841—846年),南唐重修妙因寺时,重建为石塔(图一)[2],主持者为林仁肇与高越[3]。石舍利塔为密檐五层,塔身立于须弥座上,通体雕刻精美,密檐之下为仿木椽头,与北朝至唐代流行的空筒密檐塔具有显著差异,反开辽金时期流行的实心密檐塔之先河[4]。此类佛塔形制在江南罕见,在同类佛塔中又时期占先,其形制由来耐人寻味。

一、舍利塔营造年代推测

关于栖霞山舍利塔的营造年代,多笼统定于南唐[5],时间跨度有39年之长。邵磊将之缩短到南唐保大三年(945年)至乾德三年(965年)的20年之间[6]。此外,薛政超认为此塔建于元宗李璟在位期间[7]。该塔采用八边形平面,与10世纪中叶杭州保俶塔及之后的众多江南石塔相类,但其密檐形制,又似乎有着唐代密檐塔的余绪。细化该塔建造的时间段,对辨析其形制来源应有所助益。

该塔建造主持者为林仁肇与高越。据陆游《南唐书》,林仁肇先为闽国武将,公元945年闽国灭后归顺南唐。元宗李璟时为润州节度使,之后“徙鄂州,又徙南都留守”[8],北宋开宝六年(973年)被南唐后主毒杀[9]。林仁肇任润州(即隋代蒋州)节度使之前地位尚低,参与舍利塔建造的可能性并不大。南唐仅两都江宁、江都称“府”,其余行政区称州。南唐自认承唐祚,新旧唐书《百官志》《职官志》的制度可作为推定“润州节度使”权责的参考,节度使“掌总军旅,颛诛杀”[10],看似职责与建塔无关,但因乃当地军政长官,实际权限广大。另外,润州节度使管辖范围应包含江宁府的摄山(栖霞山),唐代《法苑珠林》曾有“唐润州摄山栖霞寺”的记载[11],所以综合来看林仁肇是有条件在润州节度使任上参与舍利塔营造的。离开润州之后任职的鄂州(武昌)、南都(洪州,今南昌)俱远离栖霞山,林参与建造栖霞山舍利塔应无可能。新旧唐书均未载节度使品秩,但《旧唐书·职官志》称其“外任之重,无比焉”[12],因持“旌节”,一般认为应高于刺史,至少为二品官,要高于南都“留守”一职。参考《新唐书·百官志》“三都留守”的设置,“留守”为“府尹”从三品兼任[13],实为贬职,并非林仁肇得到重用之时,所以离开润州之后的身份也并不合适。

图一// 南京栖霞山舍利塔

高越在南唐烈祖李昪称帝后,“迁水部员外郎,改祠部,浙西营田判官”[14],岳父卢文进死后,不得志;元宗李璟在位时长期担任中书舍人,多起草交兵诏书,参照《新唐书·百官志》为正五品上[15];“后主立,始迁御史中丞勤正殿学士左谏议大夫兼户部侍郎”[16]。按《新唐书·百官志》,御史(台)中丞、户部侍郎均为正四品下。从官职来看,烈祖时期其所任“祠部”,按《新唐书·百官志》记载属礼部,“掌祠祀、享祭、天文、漏刻、国忌、庙讳、卜筮、医药、僧尼之事”[17],正适合负责建塔。但烈祖李昪在位为937—943年,这段时间林仁肇尚未由闽归顺;元宗李璟时的“中书舍人”主职是起草诏书文案,这两段时期高越均无主持建塔可能。所以建塔时间很有可能是后主重新提拔高越“迁御史中丞……兼户部侍郎”这段时间。按《新唐书·百官志》户部侍郎“掌天下土地、人民、钱谷之政、贡赋之差”,户部下的金部“掌天下库藏出纳、权衡度量之数,两京市、互市、和市、宫市交易之事,百官、军镇、蕃客之赐,及给宫人、王妃、官奴婢衣服”[18],与皇室消费支出直接相关,也必然涉及为皇室修塔建寺的财政、宫市交易,当然高越曾任祠部的经历也当是选其主持的理由之一。另外,高越与润州节度使林仁肇搭档,亦应在御史中丞、户部侍郎这一官阶最高之时。

后主即位在961年,高越去世时间虽然不详,但“谥曰穆,贫不能葬,后主为给葬”[19]。按前文,高越葬于妙因寺附近,应该是后主选定的墓址,后主应很熟悉高越、林仁肇与舍利塔的关系。林仁肇改迁南都(洪州)留守在北宋乾德三年(965年)[20],之前又曾迁鄂州(武昌),假设任上至少一年,则为964年。所以本文推测,舍利塔建于南唐后主李煜在位、高越任户部侍郎、林仁肇任润州节度使之时,即961—964年之间[21]。

二、舍利塔形制的教派来源

既然可以大致厘定石舍利塔的营造时间,那么后主李煜及其以前时期南唐的佛教信仰状况必然会对舍利塔的重建形成直接影响。本文尝试从舍利塔形制与佛教教派可能的渊源关系入手加以初步探讨。

(一)南唐及妙因寺的教派信仰

南朝萧梁之时,江南佛教成实宗最盛,但自辽东僧朗南下后,南京栖霞寺成为其所传“三论宗”祖庭。南唐重修为妙因寺之后,其所修教派也有所变化。

五代之时,几大佛教教派已然形成,虽兴盛程度不一,但仍旧通过所奉经书的传播产生不同影响。同时,随着佛教世俗化的发展,教派之间虽有竞争,但不同时期也存在不同程度的融合。中唐以后,禅宗壮大,南唐佛教诸派之中,影响最大的仍属禅宗。李昪在建国之初,即迎禅师文益于金陵报恩院及清凉寺,弘扬禅法[22]。但五代时期的禅宗,并不排斥其他教义,例如文益曾作《三界唯心》颂、《华严六相义》颂[23],其禅理之中融入了唯识与华严成分。

栖霞寺的教派变迁也有类似表现。该寺为三论宗祖庭之一,但该宗除以《中论》《十二门论》《百论》立宗之外,也重视《华严经》;僧朗本人“华严、三论,最所命家”[24]。相似的,西安草堂寺,三论宗的另一祖庭(始于后秦鸠摩罗什),同时又是华严(源于唐代华严五祖宗密)、成实宗(同样源于鸠摩罗什)祖庭。华严思想与各宗的融合值得关注。

(二)栖霞山舍利塔形制与华严

1.华严特征

(1)须弥座八相图

栖霞山舍利塔下部为八角形须弥座,座上为三层仰莲构成的莲台。八相图位于须弥座束腰部分。梁思成认为,“栖霞寺舍利塔八相图,手法精详,为此期江南最重要作品。八相为①托胎,②诞生,③出游,④逾城,⑤降魔,⑥成道,⑦说法,⑧入灭”[25]。黄征依顺时针次序定为“乘象入胎、王宫诞质、游四城门、逾城出家、悟道成佛、降服魔众、转妙法轮、示归寂灭”,第五、六相顺序与梁先生有所不同[26]。

“八相”相关内容,早期见于南朝真谛《大乘起信论》“从兜率天退、入胎、住胎、出胎、出家、成道、转法轮、入于涅槃”[27],内容与南唐有所不同,可见“八相”有一个流传过程。从南朝宋释宝云所译《佛本行经》到隋开皇年间阇那崛多译的《佛本行集经》,释迦牟尼涅槃之前诸多“本行”数量远远超出“八相”,可能是“八相”不同构成的一个原因。

元代蒙润《天台四教仪集注》载八相为:“一从兜率天下、二托胎、三出生、四出家、五降魔、六成道、七转法轮、八入涅粲。”并认为,“《华严》中列降魔相”,“以《华严》中,所列八相是大乘故。”[28]可见由南朝至五代,八相内容依大小乘之别确有所调整。栖霞山舍利塔之“八相图”虽与《天台四教仪集注》所列仍略有不同,但必然来自于《华严经》大乘“八相”体系。至于八相成道以浮雕来表现,则是隋唐以来佛教世俗化的结果。

(2)一层塔身浮雕

一层塔身较高,八面均为浅浮雕。若以正南为第一面,则顺时针第一、三、五、七面为四大天王像,第二面(西南)为普贤菩萨像,第六面(东北)雕像残毁,已被推定为文殊菩萨像,第四、八面为版门。普贤菩萨、文殊菩萨的成对出现,很明显来自于华严三圣(文殊、普贤二菩萨以毗卢遮那佛的左右胁侍出现)的组合。

关于四大天王像,也有若干学者根据服饰差异认为是二天王、二力士组合的[29],并以龙门石窟奉先寺的九座大像的组成作为参照[30]。但即便是奉先寺之卢舍那佛(释迦牟尼报身佛)、文殊普贤二菩萨、天王、力士的组合,也是反映华严世界的。另外,今天的栖霞寺舍利塔紧邻毗卢宝殿(20世纪20年代所建),后者所供奉的就是毗卢遮那佛,似乎也在暗示着这座塔与华严世界的关系。

栖霞寺石窟存有南朝时期无量寿佛(阿弥陀佛)、观音菩萨、大势至菩萨所组成的“西方三圣”雕像,那么单独现于塔上的普贤菩萨、文殊菩萨,加上刻有八相成道的佛塔本身(象征佛陀)组成“华严三圣”也是自然之事。

2.《华严经》的可能影响

盛名于南朝的僧朗本为辽东人,兼修华严与三论,与僧朗渊源极深的栖霞寺,本身就有华严的底子。客观来看,如果说华严宗对南唐佛教存在影响,则主要是由《华严经》的经典地位决定的。该经全称《大方广佛华严经》,为释迦牟尼成道后为文殊、普贤等大菩萨所宣说。最早译本为东晋佛驮跋陀罗所译《六十华严》。唐代有两个译本,分别为《八十华严》与《四十华严》。华严宗以隋代杜顺为初祖,认其为文殊菩萨化身。

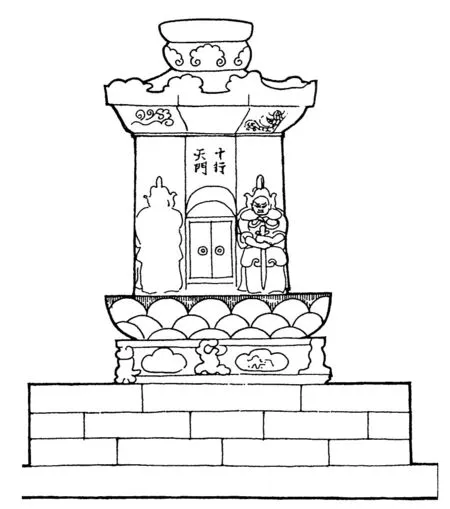

华严宗在唐代得到广泛传播。山西交城县万卦山今存中唐晚期华严经塔六座,基座分八角形、方形两种,塔身也相应为八角形和方形[31]。此外有两点值得关注:一为三重仰莲莲花座,栖霞山舍利塔须弥座上也为三重仰莲;二为塔檐雕刻飞天,与舍利塔一层檐下相似(图二)[32]。

五代之时,华严思想影响广泛。稍晚的北方辽朝,在今呼和浩特造八角七层楼阁式万部华严经塔,一般推测约建于辽圣宗年间(983—1031年),略迟于南唐灭国之后。此断代并非定论,但也可佐证那个时代华严思想的广泛影响。

张驭寰认为“华严经塔的形制奠定了后期所谓‘幢式塔’的基础”[33],本文无意讨论“幢式塔”与栖霞寺舍利塔的关系,但华严经塔的形制可能会影响南唐舍利塔的构思,应是相对合理的推测。

图二// 山西万卦山华严经塔

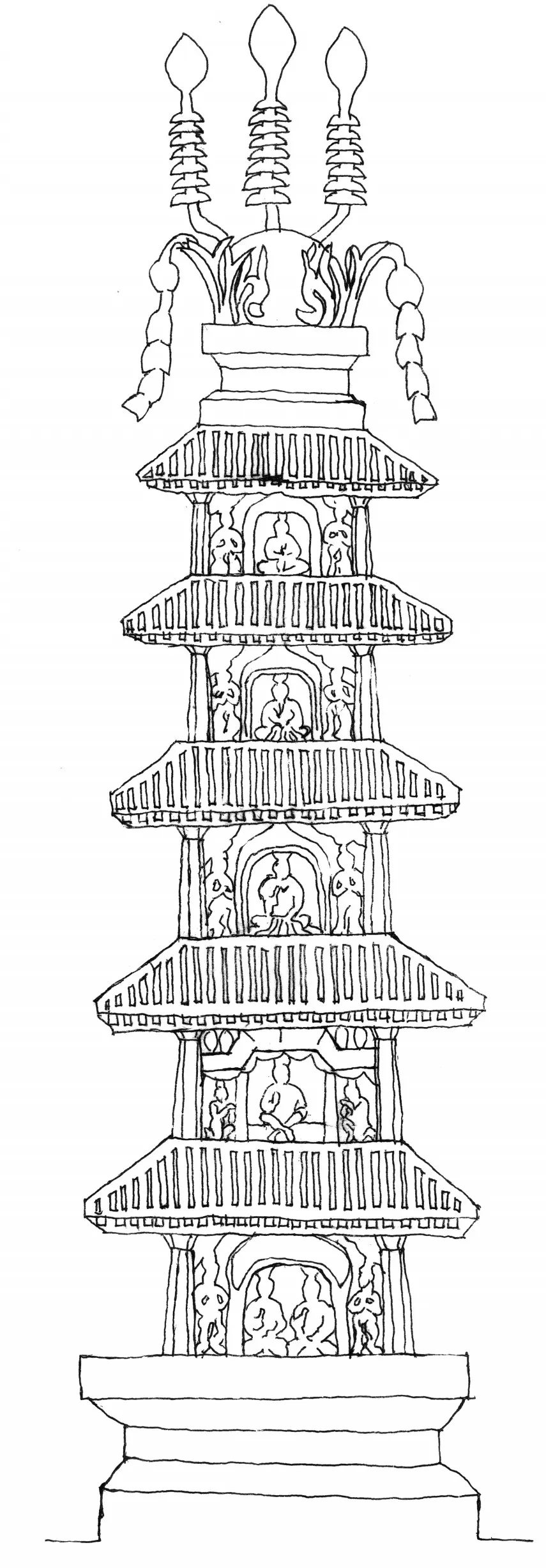

(三)栖霞山舍利塔形制与密宗

栖霞山舍利塔是五级密檐塔。笔者曾在《外来密檐塔形态转译及其本土化研究》一书中详尽讨论了密檐塔形制与密宗(密教)的关系。北朝嵩岳寺塔与杂部密教密切相关,但总的来看,唐代以后,除了云南滇密与密檐塔形制的对应性较强之外,密檐塔仅仅是密宗寺庙的形制选项之一[34]。不过与五代时间上多有重叠的契丹政权(后来的辽)信奉密宗,佛塔也呈现为栖霞山舍利塔式样的带有须弥座的实心密檐形式,使得我们仍旧需要留意密檐之间隐含的密宗思想痕迹。此外,有学者认为在舍利塔八相图之涅槃图中(图三),“在七宝床两侧各有一顶盔贯甲作怒目横眉状者,当系密迹金刚力士”[35],是为少量的与密宗直接相关的题材。

因为妙因寺教派流变与密宗无直接关系,所以对栖霞山舍利塔与密宗思想关系的关注主要来源于华严经与密宗思想的关联性上。学界一般认为,《华严经》中的毗卢遮那佛(释迦牟尼法身佛)即密宗中的“大日如来”,密宗的一些仪轨也在《华严经》中出现。“《华严经》作为与密教思想甚为接近的一部大乘经典,一直若隐若现地影响着佛塔建筑的传承与转化。”[36]鉴于前文讨论的舍利塔华严特征和密檐形制,密宗思想也可能蕴染了建塔之时的宗教氛围。

图三// 栖霞山舍利塔八相图之涅槃图

(四)栖霞山舍利塔形制与禅宗

南唐妙因寺以禅宗为主流信仰。禅宗大盛之后,华严宗、密宗都是寓宗。南唐舍利塔出现之后,带有须弥座的实心密檐塔主要流布于北方。虽然辽代主奉密宗,但金代则以禅宗为主,金代密檐塔分明是禅宗、华严、密宗形制的混合代表。

栖霞山舍利塔形制与禅宗的直接关联见于一层塔身转角倚柱镌刻的经文,例如:《金刚经》四句偈,“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”;《楞严经》赞佛六句偈,“□□□妙法,惚持不动□。楞严王世□,有消我亿劫,颠倒想不历,僧祇护法身”;《法华经》,“容颜甚奇妙,光明照十方,我适曾供养,今复还亲觐”[37]。《金刚经》四句偈,素来为禅僧所传诵;《楞严经》《法华经》同样被禅宗奉为经典。

总的来看,禅宗是最有可能导致栖霞山舍利塔多元教派元素混合呈现的宗派。

三、栖霞山舍利塔形制的其他影响因素

(一)佛塔建造者的佛教倾向

1.林仁肇与高越

林仁肇为南唐名将,除栖霞寺之外,任南都(今江西洪州)留守期间曾制有《龙兴寺钟款识》(《全唐文》收录),但相关史料中并无其好佛的记载,推测林对栖霞山舍利塔的贡献可能偏于工程的督造管理方面。

舍利塔的另一建造者高越原为北方高士,好佛,死后葬于栖霞寺(妙因寺)山外坡地[38],可见其对该寺的看重。高越应非常重视栖霞山舍利塔重建一事,曾写有《舍利塔记》一卷,惜已失传。据陆游《南唐书》,高越为幽州人,岳父卢文进同为幽州人,“娶虏公主”[39],也就是说高越岳父母为辽朝宗室成员。幽州为辽朝一部分,妻子有契丹血统,自己又来自幽州,那么高越之好佛,非常可能带有辽地的宗派特征,进而影响到南唐舍利塔的形制选择上。

2.南唐皇室

影响南唐皇室信仰的教派主要有禅宗与华严。华严宗遵《华严经》为至高经典,在唐武宗灭佛之后,该宗渐渐式微,但余绪仍在。南唐开国皇帝李昪在尊仰文益禅师的同时,亦曾接受僧人勉昌进献、唐代李通玄所撰《新华严经论》,“令书十本,写李长者真仪十轴,散下诸州”[40],可见其对华严的推崇程度。李昪之后,中主李璟喜欢禅宗经典《楞严经》[41],而后主李煜则曾召博学的幽州“酒秃”(元寂)和尚讲解《华严·梵行》一品[42]。可见这种禅宗与华严成分的掺杂对南唐帝王均有影响。

前文判断,栖霞寺舍利塔重建于后主时期。曾有北僧小长老劝说李后主,“陛下不读《华严经》,安知佛富贵?因说后主多造塔像”[43]。此小长老后来深得信任,深具华严成分的栖霞寺舍利塔或许正是此时所造。

(二)隋代舍利塔形制的可能影响

1.栖霞寺舍利塔须弥座及一层塔身的年代

黄征曾撰文提出,“一般认为塔的底座和第一级应该基本是原物,但也可能重修时嵌补过”[44]。从原文上下关系来看,“原物”似指隋代原物,但也未与肯定,作者又补充道,最晚至南唐,比较含糊。就笔者所查其他参考文献来看,一般将塔基、一层塔身断为南唐所建,例如邵磊将八相成道图中的建筑形制与南唐建筑做对比加以证明[45],郑立君通过舍利塔基角柱龙纹造像与南唐烈祖钦陵浮雕龙对比来证明[46]。在此稍作拓展,试论几点间接理由。

(1)隋代密檐塔应为方形平面,目前八角形塔基过小,只适合实心石塔。

敦煌莫高窟有隋代密檐塔壁画形象(图四)[47],为方形平面,同时期其他佛塔类型也以方形为主。张驭寰推测舍利塔底边达16米,即便没有这么大,也远远超过目前仰莲座直径(略超4米)[48]。隋代王劭《舍利感应记》云“我兴由佛,故于天下舍利塔内,各作神尼之像焉”[49],说明塔身内部空间的存在。唐天宝进士蒋涣《登栖霞寺塔》[50],虽未直接描写隋代舍利塔形制,但既然称为“登”,则该塔也是有内部空间的,其大小无法安放在目前的基座之上。

图五// 云冈第六窟东壁浮雕塔

但隋代舍利塔也有可能是有较高基座的。《舍利感应记》记有“皇帝皇后于京师法界尼寺造连基浮图”[51]一句,推测是指塔基高出地面,在舍利塔总高度上占有显著比例的情况,从而与塔身在形态上连为一体。其实隋代以前石窟壁画中,多层木塔下设须弥座的情况很多,例如云冈石窟第六窟东壁浮雕塔(图五)[52]。

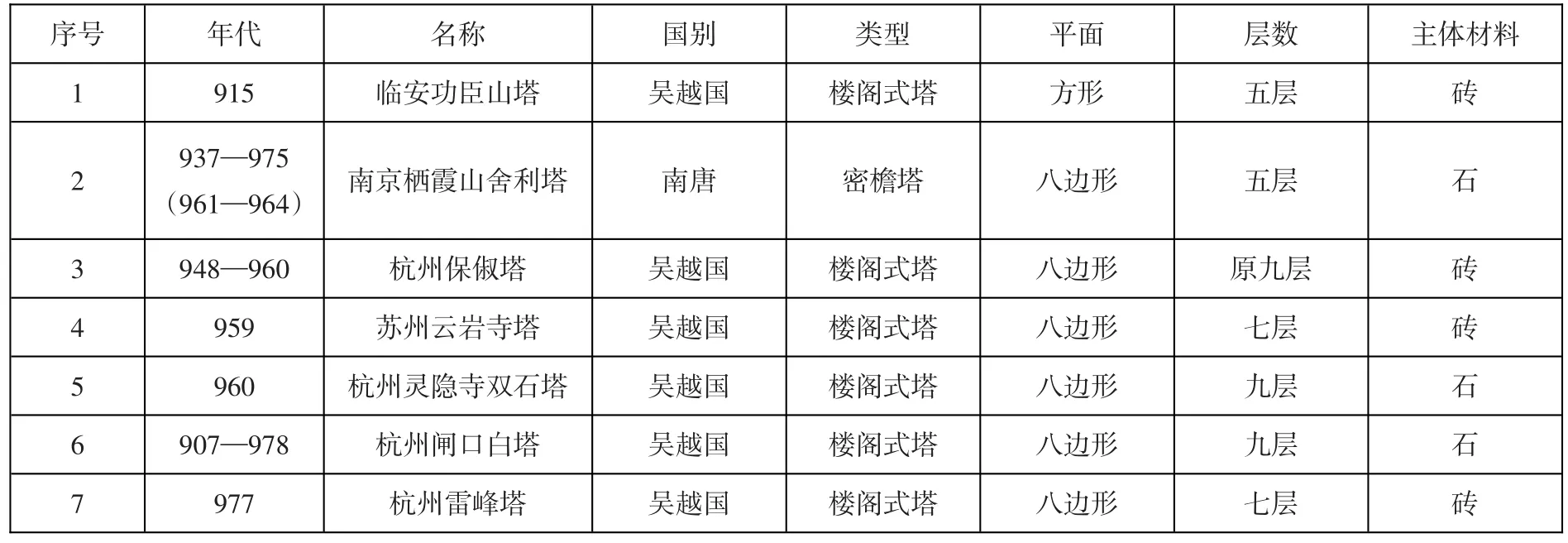

(2)八角形当为后起之制,为五代江南多层佛塔的普遍趋势。“八相成道”与八边形匹配应属同期现象。现存五代江南佛塔平面状况详见表一[53]。

由表一可知,南唐舍利塔八边形平面确为五代江南砖石塔所常见。其中,五代早期的临安功臣山塔仍有唐风,取正方形平面,但随即八边形开始流行。

一般而言,对“八相成道”或“七佛一菩萨”的表达会产生八边形平面的需求,后者与北凉小石塔的发展脉络有关,暂且不论。如前文所述,隋代佛经并未提供内容稳定的“八相成道”规制,而且各相平等的八相序列也不是隋代方塔适合表达的。

五代八边形佛塔雕刻素材也有较明显的华严成分。例如杭州灵隐寺双石塔四层侧面各雕一幅文殊菩萨和一幅普贤菩萨像,杭州闸口白塔形制与灵隐双塔如出一辙。当然,这些佛塔形制中多杂有其他教派元素,如闸口白塔须弥座束腰部分“完全刻满了《陀罗尼经》”[54],为密宗成分的体现。依本文推测,大多数五代佛塔早于栖霞山舍利塔的建造年代,其形制对后者必然有所影响。

2.隋代舍利塔形制相关推测

须弥座及一层塔身断代还涉及到隋代舍利塔到底是何形制、何材质的问题。依照《广弘明集》卷第十七载《隋国立舍利塔诏》,仁寿年间的舍利塔由“所司造样,送往当州”[55],说明隋代舍利塔样式是统一的。鉴于这些塔一座也未能留存至今,张驭寰推测这些塔全部是木塔,并对此塔进行复原——边长16米的方形三层木塔(图六)[56],但未过多考虑基座形制。曹汛对该塔层数有不同看法(认为是五层),但同样认为该塔有统一式样[57]。

多年来,她以超前的工作理念、求真务实的工作作风、勤耕不辍的工作态度,勾画着祥顺镇中心校发展的宏伟蓝图,致力打造乡村教育闪光名片,用铮铮言行诠释着新时期好校长形象,践行着对乡村教育事业执着的承诺,赢得了学生、家长、同仁以及社会各界的高度评价。

近年对栖霞山隋代舍利塔形制讨论比较深入的一篇文章是《隋仁寿舍利塔形制试探》,该文概括前人观点为两类:覆钵式塔(向达)与楼阁式方塔(梁思成、刘敦桢、小杉一雄、张驭寰),并提出自己观点,认为应是“台基上的覆钵顶单层方塔,中心有刹柱,顶上有相轮、宝瓶,其材质有砖、木,外表饰以金碧”[58]。

表一// 五代江南多层佛塔一览表

图六// 张驭寰复原隋代舍利塔

此文的一个重要论据是道宣《续高僧传》所录《隋西京禅定道场释昙迁传》“安置宝塔为三十道,建规制度,一准育王”[59]一句。该段文字确实说的是仁寿元年舍利塔之事,“育王”指的是阿育王,但“建规制度,一准育王”这一要求未见于《隋国立舍利塔诏》,分明是唐代道宣的转述,文献客观性不同于《广弘明集》所录诏书内容,虽然后者也是道宣辑录。即便隋文帝认可“建规制度,一准育王”这一原则,一来,印度本土佛教早已消退,阿育王时代(约公元前3世纪)的制度只能在八九百年之后中土传说中体会;二来,六朝至隋的佛法仪轨早已融入太多的中国化内容,所谓“一准育王”,丝毫不会影响佛塔形制的本土化。所以笔者并不赞同过度关注隋代舍利塔对“阿育王塔”形制的继承关系上。

作者在文中提到西晋太康二年(281年)越州出土小舍利塔,“梁武帝造木塔笼之”,倒似乎与隋代仁寿舍利塔的功能、形制有类似之处。关于此塔材料,也有其他间接材料有所暗示。明末清初道士张怡偈语《舍利塔》云“隋氏建塔,以奉舍利……劫火洞然,神力莫效”[60],似乎是说隋代舍利塔是烧毁的,但不知所据何来。总的来看,《隋仁寿舍利塔形制试探》的研究结论中对方塔、木材的认定仍有意义,但对砖木混合、中心有刹柱的单层塔结构的必要性与合理性则缺乏有效论证,且中心刹柱与地宫的设置恐有违背。

3.《隋国立舍利塔诏》相关分析

还可以略作其他推测:隋代仁寿舍利塔共分三批建造。仁寿元年要求到达州境之后,“县尉已上,息军机、停常务七日,专检校行道及打刹等事。”“行道”应与进入州境后舍利迎送有关,“打刹”概指“严持香华,宝幢音乐”[61]之类,总共七日的期限,包含舍利入函,那么建塔立刹应在此前完成,舍利入函、封闭石函(或地宫)为整个仪式的结束,以示其森严与隆重。据隋代《庆舍利感应表》推断,蒲州、严州舍利入函之前均已立塔,而京师大兴善寺起塔之时,“先置舍利于尚书都堂”[62],说明下石函时塔应完工,一层塔身应有内部空间。

第一批下诏建塔时间为仁寿元年六月十三日,要求当年十月十五日午时,“同时下石函”。时间共四个月零两天,应包括护送诏书与舍利抵达州境的时间。之后才是招工备料、开挖地宫(砖圹)、立塔、装饰的时间,只能一切从速,何况阴历十月已是冬天,瓦作、灰作在北方尤其受到施工限制,木结构是最合理的选择。隋代《舍利感应记》载“亳州开寂寺立塔,界内无石,别处三石,合而成函”[63],埋地的舍利函尚且如此,也说明塔身只能采用木材。第二批在仁寿二年正月二十三日颁诏,四月八日午时,“同下舍利,封入石函”,间隔时间更短。从工期上说,预先加工好木构件、现场快速装配更为合理,张驭寰也认为在短期内建塔只能选择木结构[64]。

此外,虽说砖塔在隋代已很常见,但砖的烧制与应用仍不普及,成本和烧制条件、施工速度都受到一定限制。虽说是皇家工程,但全国同时起塔30—50座,各州均应有官窑(或邻州可借用)才行,恐难办到,莫说一共是三次建113座塔。

另外,诏书中应未涉及到雕刻细节。例如“宜请沙门三十人,谙解法相兼堪宣导者”[65]一句中,“法相”应指诸法真实之相,所以才与“解”相称,此句应不是指佛像或塔身雕刻素材。虽然目前尚难以推测木舍利塔的具体装饰情况,但塔内应有佛像。

4.隋代舍利塔的直接影响

讨论隋代舍利塔形制,目的仍旧是探索南唐舍利塔的形制来源。南唐舍利塔可能直接受到隋代舍利塔形制影响,体现在以下几方面。

(1)基座、一层塔身与经变的表达

隋代舍利塔原为木塔,有内部空间,塔内很可能在不同楼层供有佛菩萨像及“神尼像”等,在转换为实心佛塔之后,菩萨像、经变素材等变为塔身外观上的雕刻。同时原塔可能存在的基座转换为八边形须弥座,成为“八相成道”的载体。一层较高的塔身也可能受隋代木塔影响。

(2)层数

明代葛寅亮《金陵梵刹志》记载“舍利塔,高七级,在无量寿佛之右,隋文帝造;高数丈,五级,镌琢极工,南唐高越、林仁肇复建塔。”[66]“五级”为石舍利塔现有层数,“七级”之说按照向达的理解是“塔连顶共为七级”[67]。一般认为隋代木舍利塔就是五级,依据是《重藏舍利记》中隋代智泉寺“建木浮图五级,安舍利于其下”[68],南唐塔层数是对隋代塔的继承。

(3)仿木的密檐

南唐舍利塔仿木结构的檐部,是隋代舍利塔为木塔的一个较为直接的证据。以砖石仿木成为五代之后江南多层佛塔的普遍形制特点。

(4)塔刹

隋代《庆舍利感应表》记载隋代舍利塔有宝瓶(蒲州栖岩寺)、五色相轮(严州)[69],南唐舍利塔重修后的塔刹继承性不明显。

四、结论

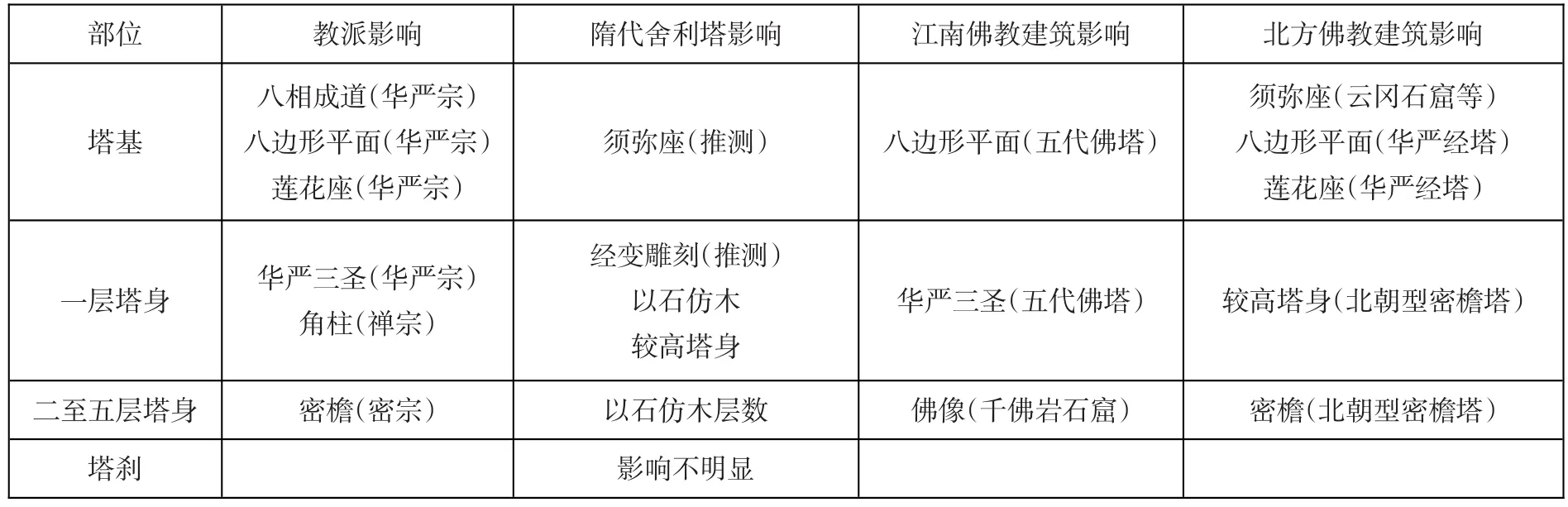

对石舍利塔的形制来源略作总结(表二),可以看出舍利塔形制中并列华严成分与禅宗、密宗成分,并不矛盾,具有禅宗融合之下的时代特征。《华严经》也与禅宗、密宗思想皆有交融会通之处。基座与一层塔身雕刻来源于对《华严经》的表达,一层较高塔身、密檐则受到密宗和禅宗的影响。虽说本文强调教派来源,但就基调而言则更强调《华严经》,而非华严宗。

表二// 栖霞寺舍利塔形制成分来源表

密檐形制实为五代江南之特例,或许更应从北方(如辽对北朝的继承)寻找理由。南唐对辽朝很重视,陆游《南唐书》有《契丹》一文,专记两国交往。总的来看,南京栖霞山舍利塔应是在北方唐代单层石质华严经塔的基础上,参考北朝型密檐塔形制并承继隋代木舍利塔某些元素而造。而南唐舍利塔密檐之间“四层共刻六十四尊佛像”[70],很可能是对栖霞寺南朝千佛崖岩石窟的就近模仿。恐正是栖霞山舍利塔这种明显的南北多元拼贴做法,所以未能在江南进一步流行。

反观辽代砖塔的发展脉络,相对于栖霞山舍利塔,倒可能是独特的,例如直接承续唐代砖石塔的可能性更大一些,而非从南唐而来。至于契丹是否早有此类密檐形制出现,尚不能确定。

[1]南京市栖霞区地方志编纂委员会:《栖霞区志》,方志出版社2002年,第121页。

[2]张驭寰:《中国塔》,山西人民出版社2000年,第23页。

[3]或作“高樾”,本文按两种《南唐书》等多数文献统一为“高越”。

[4]徐永利:《由嵩岳寺塔看密檐塔分型》,河南省文物建筑保护研究院编《文物建筑(第十辑)》,科学出版社2017年,第63—67页。

[5]a.郑立君:《试析南京栖霞寺舍利塔天王、力士造像的特点与风格》,《东南大学学报(哲学社会科学版)》2002年第9期;b.柴剑虹:《南京栖霞寺飞天形象初探》,黄征:《南京栖霞山石窟艺术与敦煌学》,中国美术学院出版社2002年,第61—70页。

[6]邵磊:《南京栖霞寺舍利塔佛传图的内容暨所涉南唐建筑规制诸问题》,《形象史学》2017年第2期。

[7]薛政超:《五代金陵宗教发展研究》,《长沙大学学报》2005年第3期。

[8]宋·陆游:《南唐书》,《南唐书(两种)》,南京出版社2010年,第320页。

[9]宋·马令:《南唐书》,《南唐书(两种)》,南京出版社2010年,第46页。

[10]宋·欧阳修等:《新唐书》,中华书局2000年,第858页。

[11]唐·释道世著,周叔迦、苏晋仁校注:《法苑珠林校注(四)》,中华书局2003年,第1970页。

[12]后晋·刘昫:《旧唐书》,中华书局2000年,第1308页。

[13]同[10],第859页。

[14]同[8],第280页。

[15]同[10],第797页。

[16]同[8],第280页。

[17]同[10],第786页。

[18]同[10],第785页。

[19]同[8],第280页。

[20]同[9],第98页。

[21]又据《景定建康志》卷四十六,“南唐高越林仁肇建塔,徐铉书额曰妙因寺”(宋·马光祖修、周应合撰:《景定建康志(四)》,南京出版社2010年,第442页)。徐铉为一代文宗,长期担任知制诰,此外在保大元年(943年)曾任祠部员外郎,保大十年(952年)任祠部郎中,北宋乾德二年(964年)任南唐中书舍人,北宋开宝四年(971年)任南唐工部侍郎(赵文洁:《徐铉生平诗文编年》,浙江大学硕士学位论文,2006年,第12—38页),同年后主李煜去帝号,称江南国主。徐铉任工部侍郎虽然有利于帮助建塔,但属后主去唐号的没落之时,且建塔主持者也非徐铉,故此建塔时间应该不会延宕至971年。另外,徐铉素不喜佛而好神怪(赵文洁:《徐铉生平诗文编年》,浙江大学硕士学位论文,2006年,第4页),所以本文对徐铉不做过多讨论。

[22]杜继文、魏道儒:《中国禅宗通史》,江苏古籍出版社1993年,第360页。

[23]同[22],第362—363页。

[24]梁·慧皎:《高僧传(卷八)》,汤用彤校注、汤一玄整理,中华书局1992年,第332页。

[25]梁思成:《中国雕塑史》,百花文艺出版社2006年,第233页。

[26]黄征:《南京栖霞山石窟艺术与敦煌学》,中国美术学院出版社2002年,第20页。

[27]梁·真谛译、高振农校释:《大乘起信论校释》,中华书局1992年,第143页。五代之前《大乘起信论》译本有两种,一是南北朝僧人真谛(499—569年)所译一卷本,较为流行;二是唐代实叉难陀(652—710)所译二卷本。参见该书第6—8页。

[28]达照:《〈天台四教仪集注〉译释》,上海古籍出版社2011年,第331—332页。

[29]白文明:《栖霞寺舍利塔石雕》,《美术大观》1996年第4期。

[30]同[5]a。

[31]张驭寰:《中国佛塔史》,科学出版社2006年,第61—65页。

[32]同[2],第124页。

[33]同[31],第62页。

[34]徐永利:《外来密檐塔形态转译及其本土化研究》,同济大学出版社2012年,第108—109页。

[35]同[6]。

[36]同[34],第161页。

[37]a.向达、郑鹤生:《摄山佛教石刻补记》,向达《唐代长安与西域文明》,重庆出版社2009年,第383—384页;b.郑立君:《试析南京栖霞寺舍利塔装饰设计的特点与风格》,《东南大学学报(哲学与社会科学版)》2006年第1期。

[38]许廷长、濮小南:《栖霞寺史话》,南京出版社2008年,第45页。

[39]同[8],第281页。

[40]同[8],第351页。

[41]薛政超:《五代金陵宗教发展研究》,《长沙大学学报》2005年第3期。

[42]同[8],第351页。

[43]a.同[9],第176页;b.同[8],第352页。

[44]同[26],第26页。

[45]同[6]。

[46]郑立君:《南京栖霞寺舍利塔龙纹造像的特点与风格》,《南阳师范学院学报(社会科学版)》2005年第1期。

[47]傅熹年:《中国古代建筑史(第二卷)》,中国建筑工业出版社2001年,第508页。

[48]笔者参考栖霞山舍利塔立面测绘图,按塔高18.73米等比例折算。

[49]隋·王劭:《舍利感应记》,唐·释道世著,周叔迦、苏晋仁校注《法苑珠林校注(三)》,中华书局2003年,第1275页。

[50]同[38],第114页。

[51]同[49],第1275页。

[52]笔者改绘,原图见王大斌、张国栋:《山西古塔文化》,北岳文艺出版社1999年,第16页。

[53]a.同[31],第86—101页;b.王承:《五代杭州佛寺》,同济大学硕士学位论文,2003年,第36—38页。

[54]梁思成:《浙江杭县闸口白塔及灵隐寺双石塔》,《梁思成全集(第三卷)》,中国建筑工业出版社2001年,第287—300页。

[55]唐·道宣:《广弘明集》,上海古籍出版社1991年,第220页。

[56]同[31],第30—36页。

[57]曹汛:《两担愁云——建筑历史的困境和历史建筑的悲哀》,同济大学编《第四届中国建筑史学国际研讨会论文集增补辑》,2007年,第1页。

[58]杨效俊:《隋仁寿舍利塔形制试探》,《唐史论丛》(第二十五辑)2017年,第23—40页。

[59]唐·道宣撰、郭绍林点校:《续高僧传》(中),中华书局2014年,第666页。

[60]同[38],第137页。

[61]同[49],第1276页。

[62]隋代《庆舍利感应记表》,唐·释道世著,周叔迦、苏晋仁校注《法苑珠林校注》(三),中华书局2003年,第1280—1281页。

[63]同[49],第1278页。

[64]张驭寰:《关于隋朝舍利塔的复原研究》,《故宫博物院院刊》2001年第5期。

[65]同[55]。

[66]明·葛寅亮撰、何孝荣点校:《金陵梵刹志(上)》,天津人民出版社2007年,第178页。

[67]向达:《摄山佛教石刻小记》,向达《唐代长安与西域文明》,重庆出版社2009年,第358页。

[68]同[58],第25页。

[69]同[62],第1280页。

[70]郑立君:《试析南京栖霞寺舍利塔的设计艺术特点》,《艺术百家》2003年第2期。