新疆唐巴勒蛇绿岩地球化学特征及构造环境

2020-06-16秦彪

秦 彪

(中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队,新疆 乌鲁木齐 830000)

唐巴勒蛇绿混杂岩带位于准噶尔盆地西北缘,该岩带呈向南突出的弧形,西起喀依腊克特山,东止唐巴勒以东的科克沙依河东部。北界为扎娄勒山—达拉布特断裂,南界为准噶尔陆块西北缘科克沙依组南界艾比湖断裂,向西与扎娄勒山蛇绿混杂岩带相连,向东与克拉玛依早古生代蛇绿岩相连。东西长约145 km,南北宽1~5 km。构成了西准噶尔古生代蛇绿岩带(张元元等,2010;董连慧等,2010)(图1),区域上为唐巴勒-卡拉麦里古生代岛弧带(黄汲清等,2010;何周琦等,1994)。蛇绿岩带是恢复古洋陆格局的重要证据之一,自20 世纪60 年代被发现以来,引起国内外很多学者的广泛重视。关于唐巴勒蛇绿混杂岩的构造环境和形成年龄众多学者有不同认识,构造环境归纳起来主要有2种:朱宝清等认为是洋中脊型蛇绿岩(MOR型)(朱宝清,1994);杨宝凯等认为是俯冲带上盘型蛇绿岩(SSZ 型)(翁凯等,2016)。形成的争议较大,最新的为(447±56)Ma,最老的为(531±15)Ma。本文在前人研究基础上,对唐巴勒蛇绿混杂岩带进行了较系统的岩石学、地球化学和年代学方面研究,进而探讨其构造环境及形成时代,对探讨新疆西准噶尔古生代古洋陆格局具重要的意义。

1 蛇绿岩地质特征

唐巴勒蛇绿混杂岩带位于西准噶尔唐巴勒河下游一带,呈NW向分布,受后期构造作用破坏,剥蚀强烈,蛇绿岩单元和非蛇绿岩单元相混杂出现(图1)。混杂岩带北侧分布有下志留统恰尔尕也组,岩石组合为细碎屑岩夹少量的火山碎屑岩、火山岩建造,中顶志留统玛依勒山组岩石组合为浅变质碎屑岩、火山碎屑岩建造;混杂岩带南侧出露有中奥陶统科克沙依组,岩石组合为硅质岩、火山碎屑岩、火山岩,上新统独山子组岩石组合为陆相碎屑岩,不整合覆盖在混杂岩带之上。此外还发育晚石炭-早二叠世中酸性侵入岩,侵入到下奥陶统拉巴组和下奥陶统图龙果依组地层和蛇绿混杂岩带中。

唐巴勒蛇绿混杂岩由构造岩块及基质两部分组成,基质主要为科克沙依组细碎屑岩组成,构造岩块主要为蛇纹岩、橄榄岩、纯橄岩、辉橄岩、堆晶辉长岩、块状辉长岩、辉石闪长岩、闪长岩、斜长花岗岩、块状玄武岩、枕状玄武岩、硅质岩等组成。岩石多呈小逆冲岩片状组成的蛇绿混杂岩带,岩石均发育了强烈的构造蚀变,许多只保留了原矿物的残留和假象,局部地区偶见斜长花岗岩侵入其间。橄榄石基本被蛇纹石、滑石和磁铁矿交代。玄武岩覆盖在超镁铁岩之上,且在玄武岩层之上覆盖着薄层硅质岩。受后期构造破坏,岩石变质变形强烈,普遍纤闪石化、蛇纹石化、强蚀变碎裂岩化、糜棱岩化。反映了多期变形变质作用的叠加特征。(图2)

图1 新疆唐巴勒蛇绿混杂岩地质略图

1—全新统冲积物;2—上新统独山子组;3—中顶志留统玛依勒山组;4—下志留统恰尔尕也组;5—中奥陶统科克沙依组;6—纯橄榄岩;7—橄榄岩;8—辉橄岩;9—玄武岩;10—辉长岩;11—辉绿岩;12—辉石闪长岩;13—斜长花岗岩;14—角度不整合界线;15—糜棱岩带;16—剖面位置

图2 唐巴勒蛇绿混杂岩地质剖面简图

1—玄武质晶屑凝灰岩;2—硅质岩;3—沉凝灰岩;4—斜长花岗岩;5—安山岩;6—玄武岩;7—闪长岩;8—辉绿岩;9—辉长岩;10—辉橄岩;11—橄榄岩;12—纯橄岩;13—蛇纹岩;14—碎裂岩化;15—断裂

2 蛇绿岩单元的岩石学特征

蛇绿岩并非一类岩石的名称,而是指蛇纹岩(橄榄岩)、辉长岩、辉绿岩墙、细碧岩和含放射虫的硅质岩紧密共生的一套岩石组合术语(邱家骤等,1991)。唐巴勒蛇绿岩套组合单元主要为变质橄榄岩、堆晶杂岩、岩墙群、基性熔岩、深海沉积岩组成。 具体按蛇绿岩套组合特征分述如下:

2.1 变质橄榄岩

为蛇绿岩组合中最主要的岩石单元,岩石组合主要为蛇纹岩、纯橄岩、辉橄岩。

墨绿色碎裂岩化蛇纹岩:鳞片变晶结构,块状构造,岩石由蛇纹石组成。蛇纹石98%,纤维状、鳞片状,粒径0.01~0.4 mm,淡黄绿色,多呈集合体分布,部分与尘点状铁质形成网格状结构,少数残留橄榄石假象,磁铁矿2%,粒状、尘点状,粒径﹤0.1 mm,多呈脉状分布。铬铁矿微量,粒状,粒径0.3~0.7 mm,暗红色。岩石中不规则网脉状微裂隙发育,内充填蛇纹石、铁质,宽约0.1~0.2 mm。

墨绿色强蛇纹石化纯橄岩:残余粒状结构,块状构造,岩石由橄榄石组成。橄榄石100%,粒状,粒径0.5~3.6 mm±,无色,裂纹发育,大部分蛇纹石化。

灰黄绿色强蛇纹石化辉橄岩:残余粒状结构,块状构造,岩石由辉石和橄榄石组成。橄榄石90%,粒状,粒径0.5~3.2 mm,无色,裂纹发育,大部分蛇纹石化,形成孤岛状。辉石10%,均绢石化,残留他形粒状形态,粒径0.5~3.2 mm。铬铁矿少量,粒状,粒径0.1~1.2 mm,暗红色。

2.2 堆晶杂岩

岩石组合主要为层状辉长岩、斜长花岗岩。

灰绿色碎裂岩化辉长岩:辉长结构,块状构造,岩石由斜长石、暗色矿物组成,含少量的副矿物。斜长石65%,呈半自形板状,粒径0.4×0.3~2.0×0.8 mm,聚片双晶发育,普遍中轻度绢云母化、泥化,少数细粒化,杂乱分布。普通辉石35%,柱状、粒状,粒径0.2~1.0 mm,淡绿色,具辉石式解理,部分绿帘石化、绿泥石化。磷灰石微量,柱、针状、粒状,粒径0.03~1.6 mm。磁铁矿微量,粒状,粒径0.1~0.8 mm。岩石中不规则状微裂隙发育,沿裂隙分布被碾碎的岩粉和绿帘石、绿泥石。

灰白色中细粒斜长花岗岩:中细粒花岗结构,块状构造。岩石由石英、斜长石、钾长石和黑云母组成。石英:占25%,他形粒状,粒径0.4~2.0 mm,表面干净,波状消光。斜长石:占65%,半自形板状,粒径1.8×1.0~8.0×4.0 mm,普遍具轻度泥化、绢云母化,聚片双晶发育。钾长石:占2%,他形粒状,粒径0.4~2.0 mm,具轻度泥化,为条纹长石,零星分布。黑云母:占8%,片状,片径0.4~2.0 mm,多色性显著,棕黄-深棕色,局部见绿泥石蚀变,在浅色矿物间稀疏分布。磷灰石:微量,长柱状,粒径0.1~0.6 mm,一级灰干涉色。榍石:少量,粒状,粒径0.15~0.6 mm,高级白干涉色。磁铁矿:少量,粒状,粒径0.06~0.3 mm。

2.3 岩墙群

岩石组合主要为辉长辉绿岩、蚀变辉绿岩。

灰绿色蚀变辉绿岩:辉绿结构,块状构造,岩石由斜长石、暗色矿物组成,含少量的副矿物。斜长石65%,呈半自形板状,粒径0.4×0.1~1.3×0.5 mm,聚片双晶发育,普遍中轻度泥化、绢云母化,杂乱分布。普通辉石35%,他形柱状、粒状,粒径0.2~1.4 mm,淡黄绿色,具辉石式解理,部分阳起石化、绿泥石化,分布于斜长石组成的三角形格架中,形成辉绿结构。钛磁铁矿少量,粒状,粒径0.1~0.5 mm。岩石中有少量不规则状微裂隙穿插,沿裂隙分布被碾碎的岩粉。

灰绿色细粒辉长辉绿岩:辉长辉绿结构,块状构造。岩石由斜长石、普通辉石组成,含少量的副矿物。斜长石约占68%,呈半自形板状,粒径0.2×0.05~0.4×0.1 mm,聚片双晶发育,普遍轻度高岭土化、绿泥石化,杂乱分布。普通辉石约占30%,呈柱状、粒状,粒径0.05~0.5 mm,淡绿色,具辉石式解理,局部沿边缘阳起石化、绿泥石化,部分分布于斜长石组成的三角形格架中,形成辉长辉绿结构。微量磷灰石,呈柱、粒状,粒径0.03~0.1 mm。 磁铁矿约占2%,粒状,粒径0.03~0.2 mm。岩石中有少量不规则状微裂隙穿插,内充填绿泥石、碳酸盐、石英,宽约0.1~0.2 mm。

2.4 基性熔岩

岩石组合主要为蚀变玄武岩,蚀变安山岩。

灰绿色碎裂蚀变玄武岩:斑状结构、基质具残余球颗结构,块状构造。岩石中无斑晶,基质大部分蚀变重结晶呈隐晶状长英质、显微鳞片状绿泥石、隐晶帘石集合体,仅见部分细板条状斜长石或形态残留,长径0.05~0.6 mm,部分与是不可为呈放射状集合体分布,形成球颗结构。残余斜长石约占30%、蚀变矿物约占70%。岩石中不规则网脉状微裂隙发育,内充填石英、碳酸盐、铁质,宽约0.1~1.5 mm,约占岩石35%。磁铁矿:粒状,粒径0.03~0.2 mm。

灰绿色蚀变安山岩:无斑状结构/基质具玻晶交织结构,流动构造。岩石中无斑晶,基质主要为斜长石,其间分布玻璃质和少量暗色矿物。斜长石:占85%,呈半自形细板条状,粒径0.03~0.2 mm,可见聚片双晶,普遍中轻度绢绿泥石化、高岭土化,长轴平行定向排列,形成流动构造。玻璃质:占15%,脱玻蚀变重结晶成隐晶状长英质、显微鳞片状绿泥石、隐晶帘石集合体。普通辉石:少量,柱状、粒状,粒径0.03~0.1 mm,淡黄绿色,具辉石式解理。磁铁矿:少量,粒状,粒径0.03~0.1 mm。杏仁石:少量,不规则状,大小0.1~0.3 mm,内充填绿泥石、石英。岩石中有少量绿泥石、碳酸盐脉穿插,宽约0.1~1.4 mm。

2.5 深海沉积岩

岩石组合主要放射虫硅质岩、火山尘凝灰岩。

褐红色碎裂岩化含放射虫硅质岩:隐晶—微粒状结构,块状构造。岩石由硅质组成,含少量放射虫。硅质:占95%,为隐晶—微粒状石英,粒径﹤0.03 mm,晶面不干净,粗细分布不均匀。放射虫:占5%,园—椭圆状,粒径0.1~0.4 mm,由隐晶-微粒状石英组成,分布不均匀。铁质:少量,粒状、尘点状,粒径﹤0.1~0.03 mm,分布不均匀。岩石中不规则状微裂隙发育,内充填含铁碳酸盐、石英,宽约0.05~0.5 mm。

灰紫色碎裂岩化中酸性火山尘凝灰岩:火山尘结构,块状构造。岩石由火山尘组成,含少量晶屑。晶屑:占2%,由斜长石组成,尖棱角状、阶梯状,粒径﹤0.1~0.03 mm,斜长石可见聚片双晶,轻度绢云母化、泥化。火山尘:占98%,蚀变重结晶为隐晶状长英质、显微鳞片状绿泥石集合体,有少量尘点状铁质析出。放射虫:园—椭圆状,粒径0.05~0.1 mm,由硅质组成。岩石中不规则网脉状微裂隙发育,内充填碳酸盐、石英,宽约0.03~0.4 mm。

3 岩石地球化学特征

3.1 主量元素特征

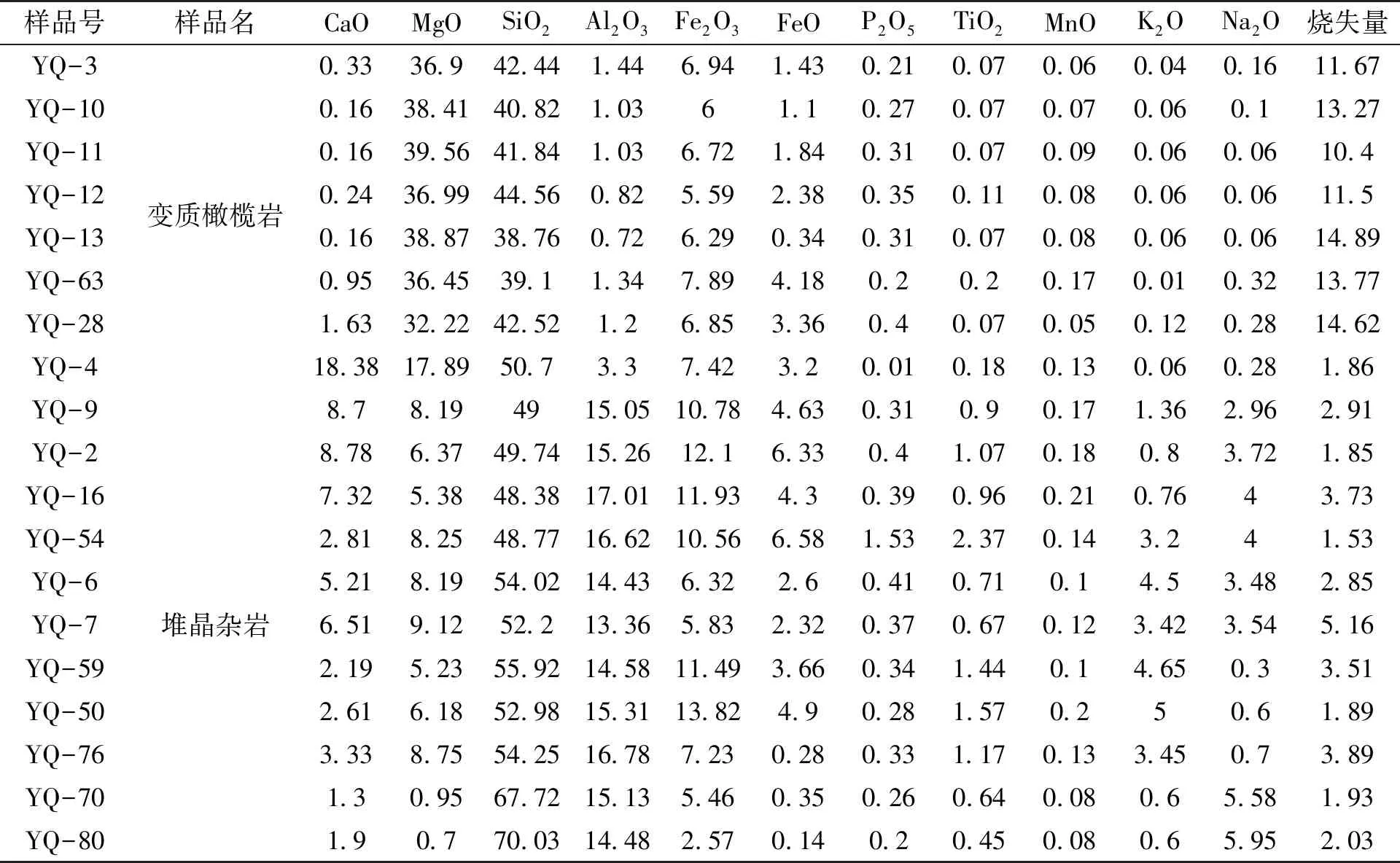

唐巴勒蛇绿混杂岩的岩石地球化学数据见主量元素结果见表1。

本文对唐巴勒蛇绿岩套中的变质橄榄岩、堆晶杂岩、基性熔岩共采集22件样品进行了主量、微量元素的测试,主量元素的测试结果扣除烧失量做归一化处理,所有样品均新鲜,样品化学成分代表了原岩的特征。

表1 唐巴勒蛇绿岩主量元素地球化学特征 (单位:10-2)

续表

样品号样品名CaOMgOSiO2Al2O3Fe2O3FeOP2O5TiO2MnOK2ONa2O烧失量YQ-61YQ-1YQ-23基性熔岩6.392.6451.1815.3811.235.020.41.740.20.7537.311.11.5573.8611.164.141.760.520.440.111.024.321.572.111.8767.1614.044.761.580.280.530.093.024.521.89

主量元素数据由国土资源部乌鲁木齐矿产资源监督监测中心测试,(2019年送样分析测试)

变质橄榄岩中SiO238.76×10-2~44.56×10-2,平均41.4×10-2,TiO20.07×10-2~0.20×10-2,平均0.09×10-2,MgO 32.22×10-2~39.56×10-2,平均37.1×10-2,Al2O30.72×10-2~1.44×10-2,平均1.08×10-2,K2O 0.01×10-2~0.12×10-2,平均0.06×10-2。在蛇绿岩套MgO-CaO-Al2O3图解(图略)中,大部分样品样点落入变质橄榄岩区;在蛇绿岩套中堆积岩AFM图解(图略)中, 样品样点落入变质橄榄岩区。

堆晶杂岩中SiO2含量较高,Al2O3含量低至中等,TiO2、K2O含量偏低;显示了大洋斜长花岗岩分异组分的特征。

基性熔岩中SiO2、TiO2、Al2O3偏高,MgO 2.54%,Na2O 3%,K20 0.75%。在AFM图解(图略)中,属拉斑玄武岩系列;FeO*/MgO-SiO2图解(图略)中,属拉斑玄武岩系列。从Al2O3含量偏高来看,具高铝玄武岩特征,而高铝玄武岩正是俯冲带典型的岩石类型(张旗等,1995)。上述岩石化学特征反映本区玄武岩具俯冲带火成岩组成特点。

3.2 微量元素特征

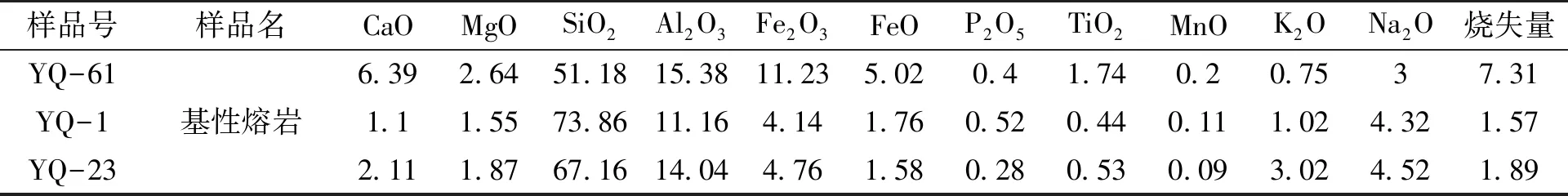

唐巴勒蛇绿混杂岩的岩石地球化学数据见微量元素结果见表2。

表2 唐巴勒蛇绿岩微量元素丰度表 (单位:10-6)

微量元素数据由国土资源部乌鲁木齐矿产资源监督监测中心测试,(2019年送样分析测试)

变质橄榄岩中Nb、Ta、Hf元素相对富集,Th、La、Ce、Sm、Tb元素相对亏损;堆晶杂岩中Th、La、Hf元素相对富集,Ce、Ta、Nb元素相对亏损;基性熔岩中Hf、La元素富集外,Ce、Sm、Zr、Tb元素均亏损。

微量元素经原始地幔标准化后做比值蛛网图(图3、图4)中,堆晶杂岩和基性熔岩曲线较平缓,基本一致,均具有典型Ce、Sm、Tb元素相对亏损。接近洋中脊拉斑玄武岩图形。

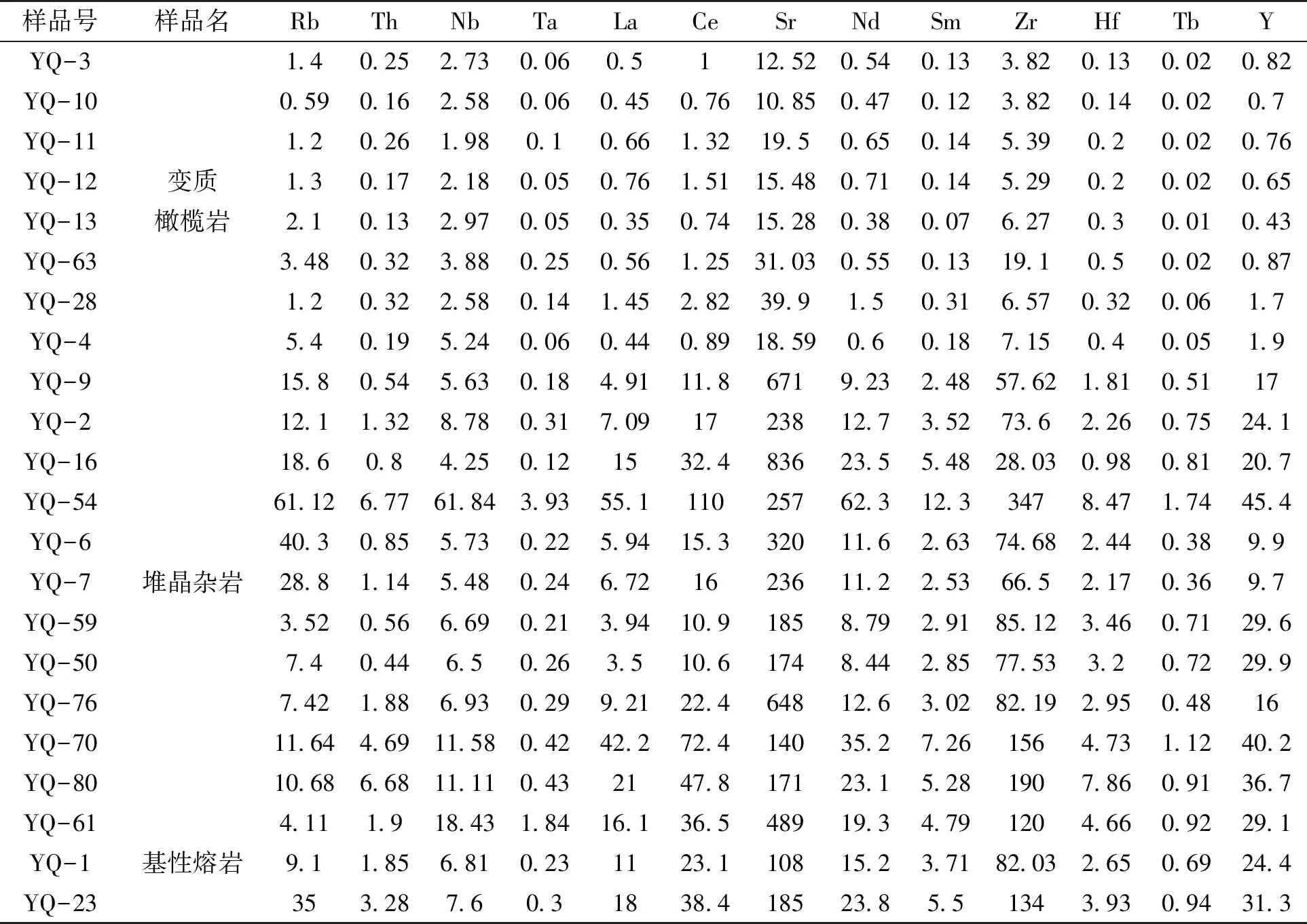

3.3 稀土元素特征

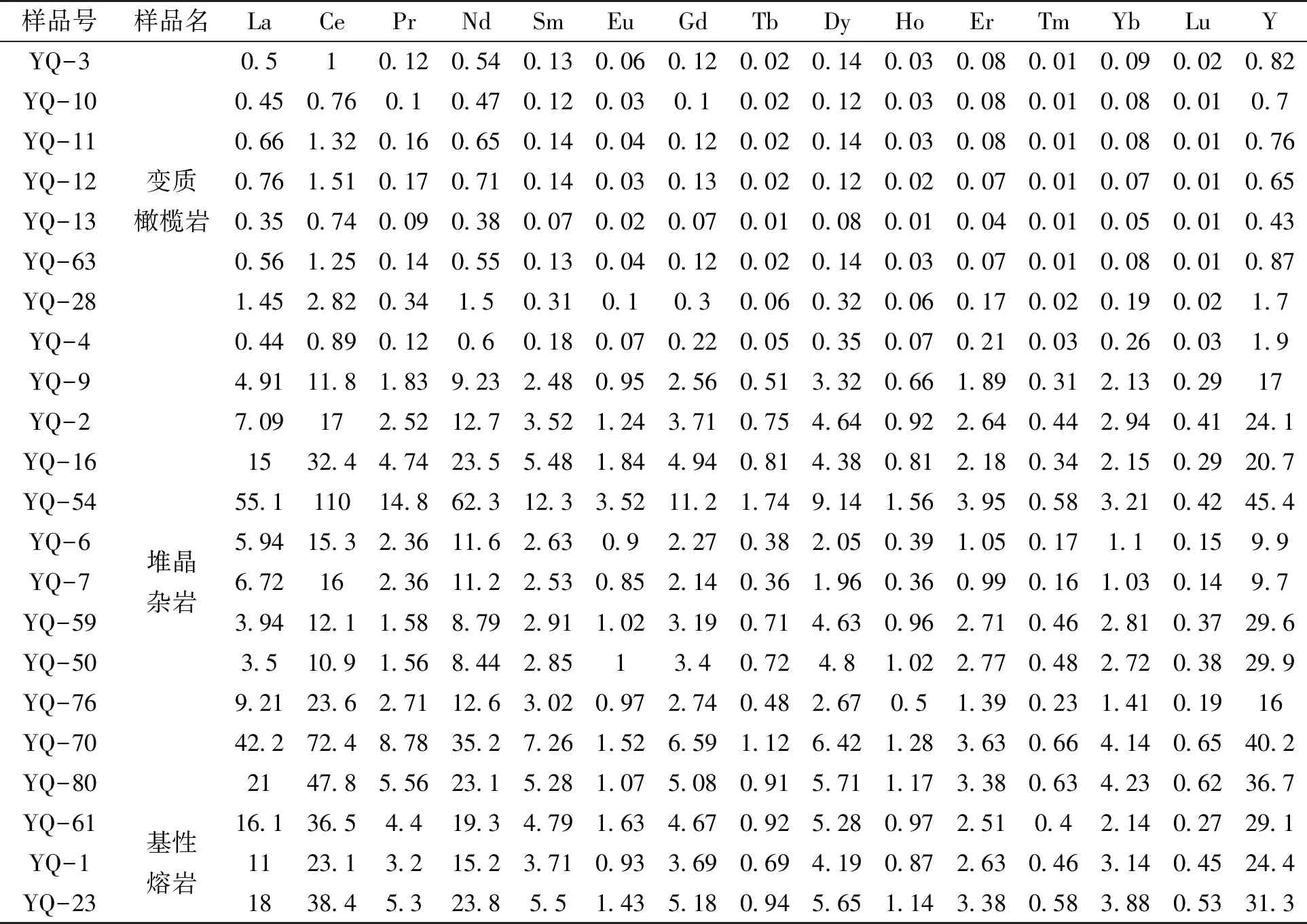

唐巴勒蛇绿混杂岩的岩石地球化学数据见稀土元素结果见表3、4。

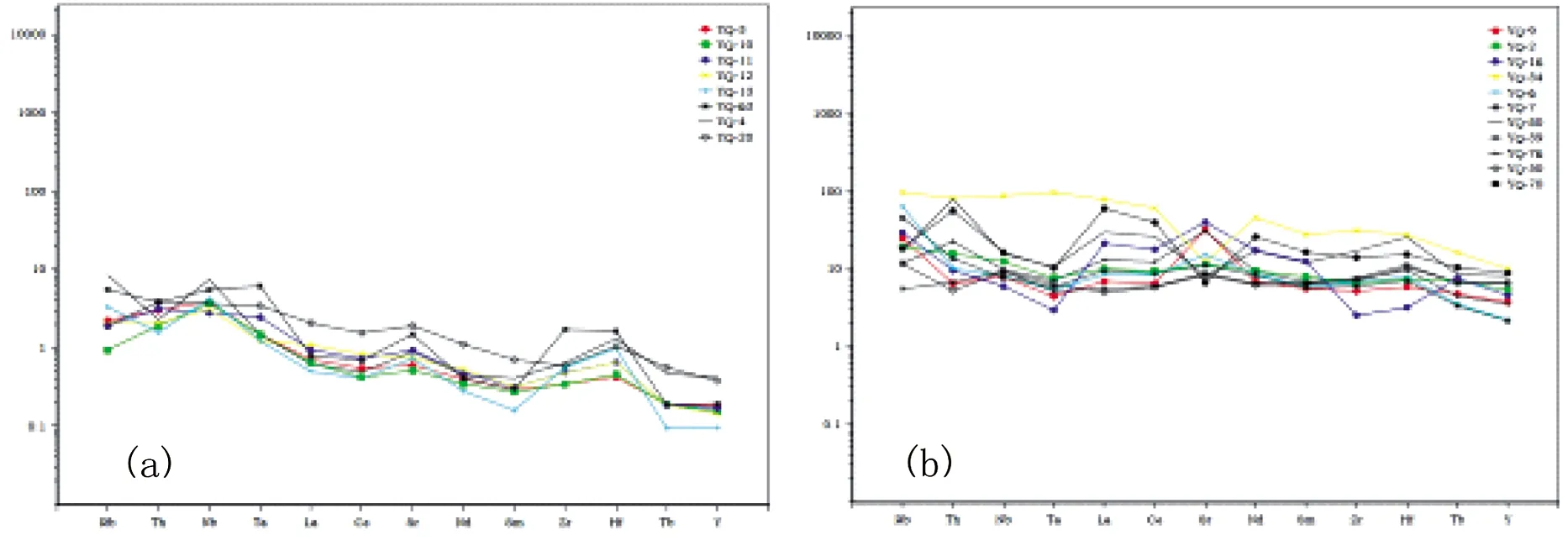

图3 唐巴勒蛇绿岩(a)变质橄榄岩和(b)堆晶杂岩原始地幔标准化微量元素比值蛛网图(据Holm,1985)

表3 唐巴勒蛇绿岩稀土元素丰度表 (单位:10-6)

稀土元素数据由国土资源部乌鲁木齐矿产资源监督监测中心测试,(2019年送样分析测试)

表4 唐巴勒蛇绿岩稀土元素特征数值表

变质橄榄岩稀土元素总量1.93×10-6~7.66×10-6,总量极低,平均3.59×10-6,轻稀土总量1.65×10-6~6.52×10-6,平均2.96×10-6,重稀土总量0.28×10-6~1.22×10-6,平均0.62×10-6,L/H为1.89~7.38,平均5.17,δEu为0.67~1.44,平均值为0.96,Eu弱负异常。

堆晶杂岩稀土元素总量42.87×10-6~289.92×10-6,平均为95.9×10-6,轻稀土总量28.25×10-6~258.02×10-6,平均为79.68×10-6,重稀土总量7.14×10-6~31.80×10-6,平均为16.22×10-6,L/H值1.73~8.11,平均为4.54,δEu值0.62~1.14,平均,为0.96,为Eu弱负异常,δCe值0.86~1.17,平均为0.99,为Ce弱负异常。

堆晶杂岩稀土元素总量73.26×10-6~113.71×10-6,平均为95.61×10-6,轻稀土总量57.14×10-6~92.43×10-6,平均为77.43×10-6,重稀土总量16.12×10-6~21.28×10-6,平均为18.18×10-6,L/H值3.54~4.82,平均为4.23,轻稀土分馏好而重稀土分馏差,δEu值0.76~1.04,平均为0.87,具Eu弱负异常。

稀土元素做稀土球粒陨石标准化比值蛛网图(图5)中。变质橄榄岩曲线整体右缓倾斜,坡度较缓,曲线位置低,稀土元素总量极小,具有典型洋中脊蛇绿岩特征。堆晶杂岩、基性熔岩曲线具缓慢倾斜的近似平缓图形,Eu弱亏损近似无异常,具洋中脊稀土型式。

4 构造环境讨论

1980年以来,大多数地质学家认为造山带中蛇绿岩大多形成于岛弧、弧前、弧后盆地、转换断层及小洋盆环境,即岛弧和大陆边缘附近,极少数来自广阔的大洋扩张中脊(大洋中脊)(张进等,2012,冯鸿文,1993)。

土耳其地质学家 Dilek Y.于2011年提出了新的蛇绿岩定义,认为在威尔逊旋回的各个阶段都会形成性质不同的蛇绿岩。根据生成环境首先分出两大类型,即与俯冲作用无关的蛇绿岩和与俯冲作用相关的蛇绿岩。其中,与俯冲作用无关的蛇绿岩类型,可划分为陆缘型(CM)、洋中脊型(MOR)和地幔柱型(P)三个次级类型;与俯冲作用相关的蛇绿岩可划分为俯冲带上盘型(SSZ)和火山—弧形(VA)两个亚类。俯冲带上盘型(SSZ)又可细分为弧后至弧前(BA-FA)、弧前(FA)、大洋弧后(OBA)和大陆弧后(CBA)4个次级类型(臧遇时等,2013)。

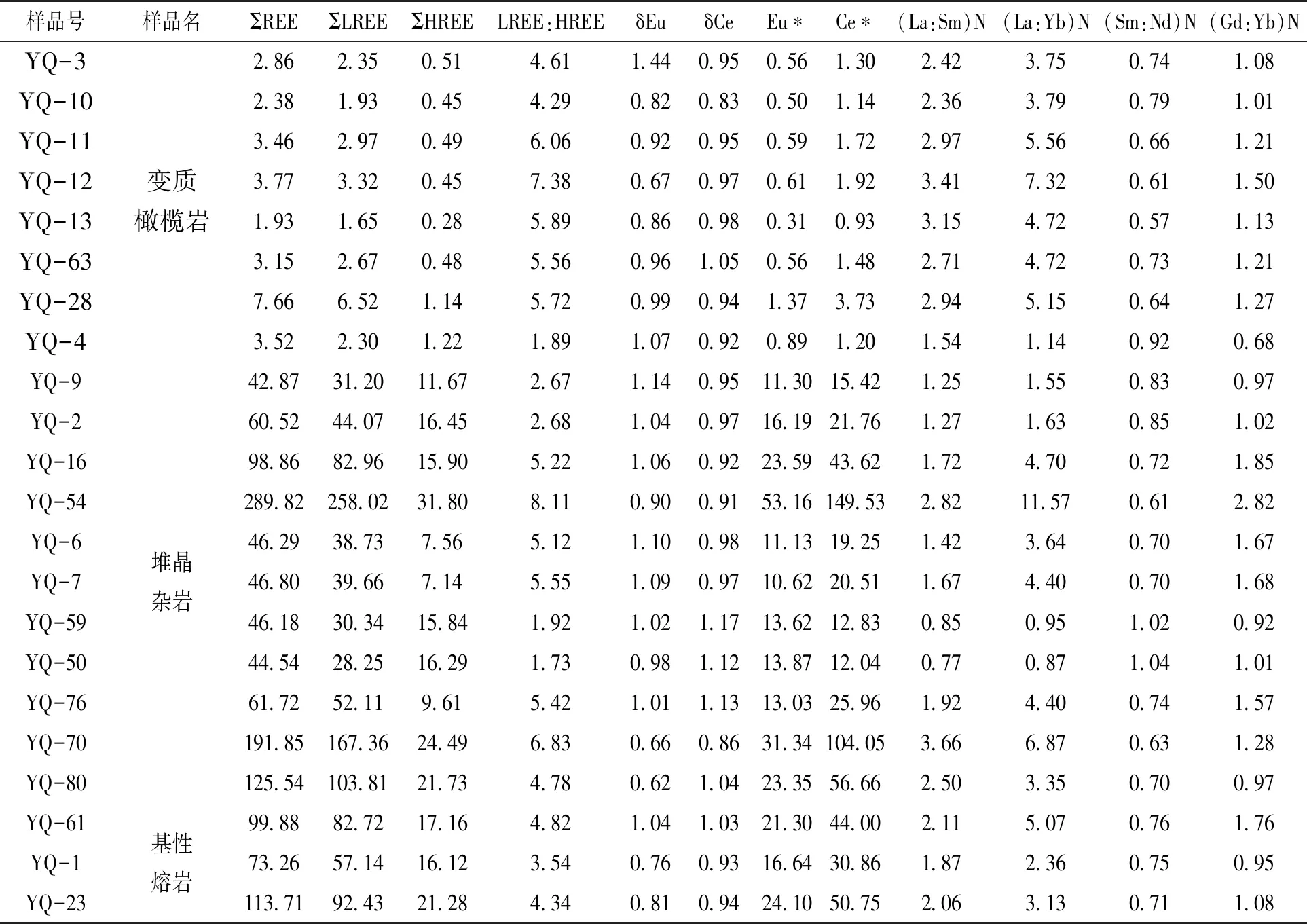

图4 唐巴勒蛇绿岩基性熔岩(a)原始地幔标准化微量元比值蛛网图和(b)球粒陨石标准化比值蛛网图

图5 唐巴勒蛇绿岩(a)变质橄榄岩和(b)堆晶杂岩球粒陨石标准化比值蛛网图(据Boynton,1984)

不活动性元素Th和Ta是两个重要的元素,它们在洋中脊下的软流圈地幔有相似的丰度约0.02 ppm,(Pearce,1991),并且在熔体与造岩矿物间的分配系数也是相似的。因此,洋中脊的Th/Ta近于1,而在俯冲带,由于水和硅酸盐流体的作用,具有大离子半径的Th元素容易从俯冲带的洋壳及其上覆沉积地层逃逸到下伏地幔楔之中。因此,来源于受俯冲洋壳影响的地幔楔的岩浆具有异常高的Th/Ta比值。所以蛇绿岩的Th/Ta比值是区别MORB环境和俯冲带之上SSZ环境的重要指针(秦彪,2013)。

在研究岛弧蛇绿岩时Ehhon(1991)指出产于SSZ环境的蛇绿岩的熔岩,Th/Ta一般在3~5之间,La/Ta为30~40;而对于MORB,Th/Ta为0.75~2,La/Ta为10~20。唐巴勒蛇绿岩玄武岩的Th/Ta介于1.03~10.93之间,平均为6.67,La/Ta介于8.75~60.00之间,平均为38.85,可以看出,唐巴勒蛇绿岩接近于MORB和SSZ环境。

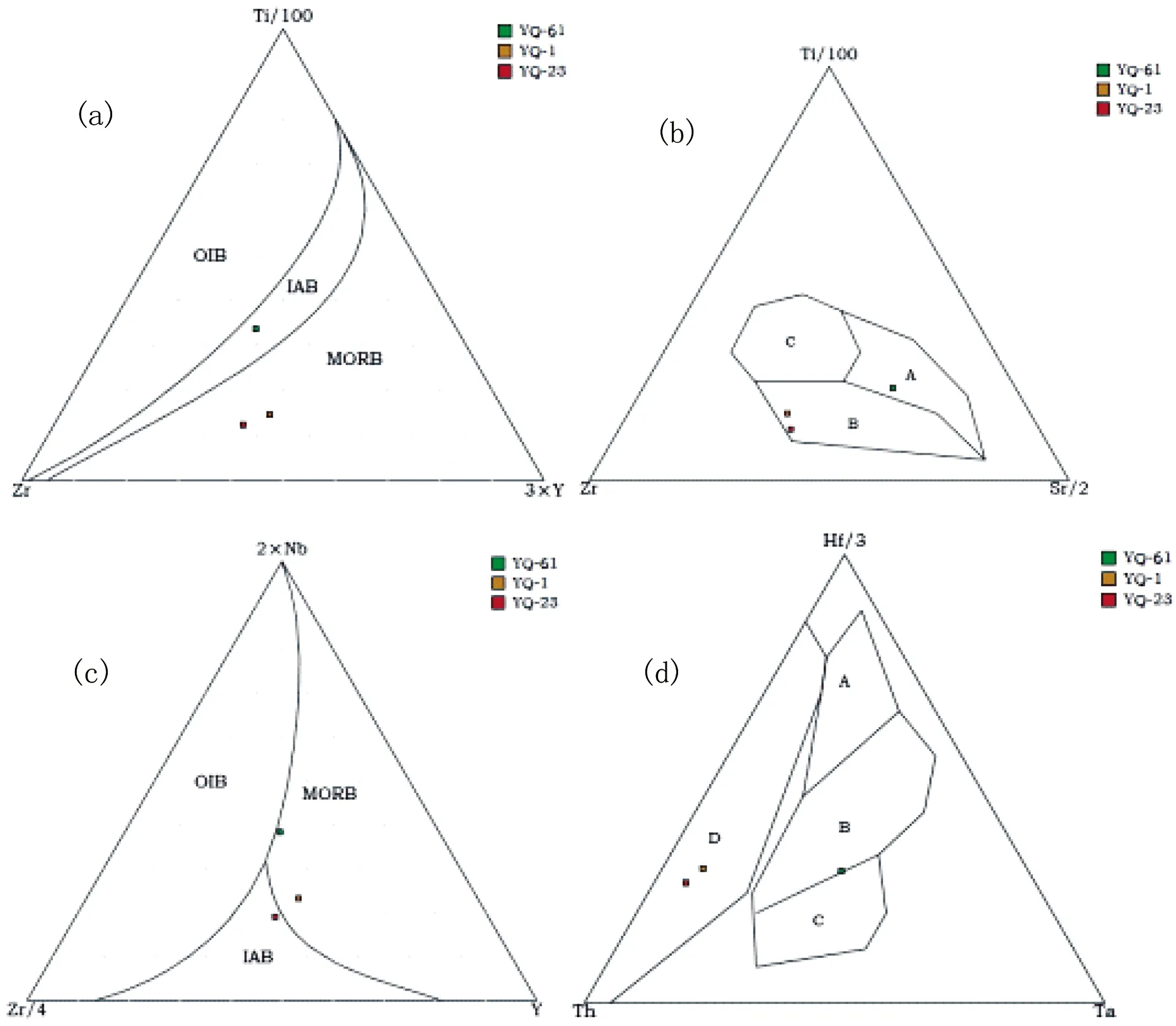

在Ti-Zr-Y三角变异图解(图6a)中,样品落入在MORB区和IAB区,构造环境为洋中脊和岛弧玄武岩;Ti-Zr-Sr图解(图6b)中,样品落入在N型MORB区、E型MORB和板内拉斑玄武岩(岛弧),构造环境为洋中脊和板内洋岛玄武岩;在Nb-Zr-Y图解(图6c)中,样品落入在MORB区和IAB区,构造环境为洋中脊和岛弧玄武岩;在Hf-Th-Ta判别图解(图6d)中,玄武岩落入在B-E型MORB和板内拉斑玄武岩、D-火山弧玄武岩,构造环境及为洋中脊和火山弧玄武岩;Zr/Y-Zr判别图解(图略)中,样品落入在MORB区和IAB区,构造环境为大洋环境和岛弧玄武岩。结合上述图解显示具有岛弧拉斑玄武岩特征又具有MORB “正常的”洋中脊环境。现在,大部分的MORB+IAB的过渡类型,普遍出现在边缘盆地(张旗等,2001)。总的来说,唐巴勒蛇绿混杂岩玄武岩是MORB+IAB的过渡构造背景性质。

图6 唐巴勒蛇绿岩基性熔岩:(a)Ti-Zr-Y图解和;(b)Ti-Zr-Sr图解;(c)Nb-Zr-Y图解和;(d)Th-Hf-Ta图解

5 结论

唐巴勒蛇绿岩的主量元素以高Si、Na、Mg低Ti、K、Ca为主要特征;微量元素以富集大离子亲石(LILE)相对于高场能(HFSE)富集,且又变化为特征,可能是后期蚀变的结果;稀土元素为轻稀土富集、而重稀土亏损的特征,分配型式为缓右倾近似平坦型式,研究认为,该蛇绿岩属唐巴勒洋盆,为洋中脊亏损地幔产物;形成于消减带之上,即SSZ型洋盆底初始岛弧的扩张环境。因此,构造背景兼并岛弧(IAB)和扩张脊(MORB)特征。受到过俯冲板片消减过程中形成的流体作用。在俯冲时残片保留在造山带中。