从反对派与政府互动差异看独联体国家“颜色革命”*

2020-06-16曾向红连小倩

曾向红 连小倩

自2003年起,格鲁吉亚、乌克兰、吉尔吉斯斯坦先后出现了政权非正常更迭,学界称之为“颜色革命”。这三国的“颜色革命”获得了成功,反对派成为新的执政者。2003年至2006年间,独联体地区的哈萨克斯坦、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯等国进行了议会选举或总统选举,选举过程中出现了由反对派发动的抗议活动,但反对派并没有获得政权。直至2006年白俄罗斯总统选举结束,“颜色革命”才逐渐在独联体地区平息。

如果将“颜色革命”置于更加广阔的时间轴上,可以发现,近十几年来类似的抗议活动在全球各地时有发生。2003年至2006年间在独联体地区扩散的“颜色革命”,可被视为21世纪开始后国际社会出现的第一波国际抗议浪潮,而2010年底肇始于突尼斯进而波及埃及等阿拉伯国家的“阿拉伯之春”以及后来扩散到美国等西方国家的一系列抗议运动,则属于第二波国际抗议浪潮。到近年来,国际社会似乎正在见证21世纪以来的第三波国际抗议浪潮,其波及范围涵盖欧洲(如法国“黄背心运动”)、亚洲(印度因抗议《公民身份法》修正案通过所引发的大规模抗议等)、拉美(委内瑞拉政府和反对派之间发生的大规模对抗)等地区。

当我们回顾在独联体地区发生的第一波抗议浪潮时,可以发现许多疑问。尤其是“颜色革命”为何在格鲁吉亚、乌克兰和吉尔吉斯斯坦获得成功,而在哈萨克斯坦、阿塞拜疆、白俄罗斯等国却遭遇失败?独联体国家具有相似的文化背景和地理位置,各国独立后确立的政治体制也大多相似,国外学者称之为“竞争性威权主义”(competitive authoritarianism)、“半威权主义”(semi-authoritarianism)、“混合型体制”(hybrid regimes),意即独联体国家的民主徒有其表,实际上追求的是威权甚至集权体制。考察“颜色革命”在独联体地区的发展历程及其成败的因素,对深入理解和应对目前出现的新一波抗议浪潮具有重要的现实意义。

一、 关于“颜色革命”的既有研究及资源动员理论

关于独联体国家“颜色革命”浪潮出现的条件,国内外学者已有不少研究成果。许多学者将“颜色革命”视为一场社会运动,以社会运动理论的视角来分析“颜色革命”的产生和发展。他们认为,“颜色革命”虽然被称之为“革命”,但发生“革命”的国家并没有出现系统性的变革,这些国家的政治制度、民主化程度几乎没有改变。在很大程度上,“颜色革命”只是实现了政治精英的重组。(1)Krzysztof Kozowski, “The Colour Revolutions in the Post-Soviet Space: Illusion and Reality of the Post-Soviet Civil Disobedience,” Warsaw School of Economics, Vol. 12, No. 4, 2016, p. 140.例如,乌克兰“橙色阵营”刚赢得大选,精英内部便发生分裂,季莫申科(Yulia Tymoshenko)出走并开始反对曾经的“战友”尤先科(Viktor Yushchenko)。在吉尔吉斯斯坦2010年爆发的“二次革命”中,依靠反政府运动上台的巴基耶夫(Kurmanbek Bakiyev)最终也被反对派以同样的方式赶下了台。与其称之为“革命”,不如说这是几次“成功”的集体行动或社会运动。“所谓社会运动就是有许多个体参加的、高度组织化的、寻求或反对某些特定社会变迁的体制外政治行为。”(2)赵鼎新 :《西方社会运动与革命理论发展之述评——站在中国的角度思考》,载《社会学研究》2005年第1期,第169页。从这个意义上讲,“颜色革命”正是由反对派组织的反政府的集体政治行动。

关于社会运动产生和形成的解释最早源于集体行动理论。集体行动理论从社会心理学角度出发,分析参与者的心理行为动机,如格尔(Ted R. Gurr)提出的相对剥夺理论。(3)Ted Robert Gurr, Why Men Rebel, New York: Princeton University Press, 1970.20世纪60年代末以来,随着学生运动浪潮的兴起,西方出现了一系列群众抗议运动,这波社会运动浪潮被称为“新社会运动”。与之前的工人运动相比,“新社会运动”在价值观、行动形式和支持者结构上都发生了很大变化,仅凭心理动机很难解释社会运动出现的新变化。(4)冯仕政 :《西方社会运动研究:现状与范式》,载《国外社会科学》2003年第5期,第67-68页。与此同时,美国有关集体行动的研究中也出现了新的理论范式,包括政治过程理论、资源动员理论以及框架理论。这三种理论在分析“颜色革命”上都存在一定的缺陷。

政治过程理论强调政治机会的作用,认为社会运动兴起和发展的关键,既不在于人们的情感,也不在于所能利用的资源,而在于社会中的政治机会。政治机会是体制外力量进入政权的窗口,当政治机会狭小时,反对派只能谋求体制外的抗议活动来实现政治目标,社会运动也就产生了。(5)参见鲁宁 :《西方发达国家新社会运动研究》,中共中央党校2017年博士学位论文,第78-81页。在这一理论的指导下,关于“颜色革命”成败原因的解释更多聚焦在社会结构因素上。有学者指出,“颜色革命”只有在半独裁或脆弱的国家才有可能成功。这些国家被专制领导所统治,对政治舞台没有完全的控制权,从而允许反对党、大众媒体和非政府组织部门的多元发展。(6)Vicken Cheterian, “From Reform and Transition to ‘Coloured Revolutions’,” Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 25, No. 2-3, 2009, pp. 136-160.但在21世纪初,独联体国家的政治机会结构具有相似性,这些国家都处于相似的威权政体中,执政者牢牢把握政权,反对派进入体制内的政治机会狭小。因此从政治机会结构角度并不能解释为何有些独联体国家成功避免了“颜色革命”,而且外部势力在“颜色革命”中发挥的作用在结构因素下也被忽略了。

相对而言,资源动员理论的灵活性和解释力更大。该理论通过观察反对派所掌握的各类资源来评估其动员能力,外部势力的支持也可以被纳入其中。麦卡锡(John D. McCarthy)与左尔德(Mayer N. Zald)通过对20世纪60年代美国一系列社会运动的研究提出了资源动员理论。该理论认为,社会运动所能动员的资源总量,是影响这个社会运动规模和成败的关键。这些资源包括物资资源、网络资源、媒体资源、时间资源、精神资源(文化资源)等。斯诺(David A. Snow)和古尔德(Roger V. Gould)通过深入研究社会运动的内部发展,进一步指出社会网络对于社会运动的重要性,具有高度组织化的组织往往能动员到尽可能多的民众。(7)David A. Snow, Louis A. Zurcher, and Sheldon Ekland-Olson, “Social Networks and Social Movements: A Microstructural Approach to Differential Recruitment,” American Sociological Review, Vol. 45, No. 5, 1980, pp. 787-801; Roger V. Gould, “Multiple Networks and Mobilization in the Paris Commune, 1871,” American Sociological Review, Vol. 56, No. 6, 1991, pp. 716-729.

很多学者关于“颜色革命”的研究都提到了反对派动员能力的作用。如迈克尔·麦克福尔(Michael McFaul)认为,“颜色革命”的成功依赖七大条件,其中四个条件都与反对派的动员能力相关,包括团结而有组织的反对派、一种能迅速证明投票舞弊的能力、足够多的独立媒体披露公民虚假投票、能够动员数万或更多示威者的政治反对派。(8)Michael McFaul, “Transitions from Postcommunism,” Journal of Democracy, Vol. 16, No. 3, 2005, pp. 5-19.但仅仅考虑反对派的动员能力来解释“颜色革命”容易造成对政府作用的忽略。有学者就认为,政权的开放性、统治精英联盟的不稳定性、政权镇压能力的降低以及邻国的抗议人群聚集,才是推翻独裁政权的有效条件。(9)Nurseit Niyazbekov, “Is KazaKhstan Immune to Color Revolutions? The Social Movements Perspective,” The Journal of Post-Soviet Democratization, Vol. 26, No. 3, 2018, pp. 401-426.更有学者直接剔除了反对派的作用,认为现任政权的执政能力才是影响政权的主要因素。(10)Lucan Way, “The Real Causes of the Color Revolutions,”Journal of Democracy, Vol. 19, No. 3, 2008, pp. 55-69.

框架理论致力于研究“框架”在社会运动中发挥的作用。框架指的是话语、意识形态、符号性行为、宣传、情感等因素。社会运动成员对话语性因素有意识地塑造或改造能够影响到社会运动的产生和发展,为社会运动提供合法性。(11)曾向红、周明 :《埃及社会运动中的机会结构、水平网络与架构共鸣》,载《社会学研究》2011年第6期,第19页。有学者分析了反对派在“颜色革命”中采取的围绕选举舞弊展开非暴力抗议活动的策略,这一策略大大增强了群众的参与热情。(12)Joshua A. Tucker, “Enough! Electoral Fraud, Collective Action Problems, and Post-Communist Colored Revolutions,” Post-Communist Revolutions, Vol. 5, No. 3, 2007, pp. 535-551.但这一理论过度重视话语的作用,而且在“颜色革命”中,各国反对派所采取的策略和话语框架是类似的,这并不能有效解释“颜色革命”在一些国家失败的原因。尽管如此,框架在其中所起的作用仍然不可忽视。

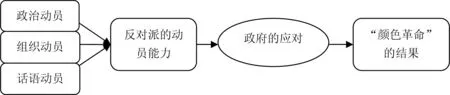

基于以上分析,本文将选择资源动员理论来分析“颜色革命”,并引入框架理论中的话语因素,通过人员动员、组织动员和话语动员三个方面来分析“颜色革命”中反对派的动员能力,以及政府针对“颜色革命”所采取的应对措施。本文的基本观点是,影响独联体国家“颜色革命”成败的主要因素为反对派的动员能力、政府的应对及反对派与政府之间的互动过程(见下图)。当反对派的动员能力强时,若政府应对软弱无能,则“颜色革命”极易获得成功;当反对派动员能力较弱时,若政府应对强硬高效,则“颜色革命”极易失败。需要指出的是,本文所谓“成功”与“失败”,是以反对派是否促成了在任政府下台为衡量标准的。

本文的研究框架图

二、 “颜色革命”在独联体地区的演进过程

独联体地区的“颜色革命”始于格鲁吉亚的“玫瑰革命”。2003年11月2日,格鲁吉亚进行议会选举。11月4日,格鲁吉亚反对派组织数千人举行示威游行,要求当局停止在计票工作中的舞弊行为,此后反对派的抗议活动不断升级。11月20日,议会选举结果出炉,亲总统势力获得议会多数议席。总统谢瓦尔德纳泽(Eduard Shevardnadze)决定于22日举行新一届议会首次会议。反对派拒绝承认选举结果,并以选举“舞弊”为由持续举行抗议活动。11月22日示威者冲进了议会大厦。30个小时后,谢瓦尔德纳泽正式宣布辞职。2004年1月,接受美国教育的37岁新总统萨卡什维利(Mikhail Saakashvili)正式就任。“玫瑰革命”的胜利鼓舞了独联体地区其他国家的反对派,“革命”的经验在独联体国家中迅速传播。

2004年11月,乌克兰发生了“橙色革命”,反对派以类似的方式将尤先科推向了总统宝座。2004年10月31日,乌克兰举行大选,亲西方的尤先科与亲俄派亚努科维奇两人角逐总统之位,第一轮投票尤先科领先,但票数并未过半。在第二轮投票中,亚努科维奇(Viktor Yanukovych)获得49.48%的票数,领先尤先科2.28个百分点。尤先科指控亚努科维奇舞弊,不承认选举结果,这引发了全国抗议活动。几十万尤先科的支持者在基辅独立广场进行抗议示威。12月3日,乌克兰最高法院宣布第二次总统选举无效。12月6日,乌克兰重新举行总统选举,尤先科获得51.99%的票数,赢得大选。

“颜色革命”还蔓延到了吉尔吉斯斯坦,该国于2005年发生了“郁金香革命”。2005年2月27日,吉尔吉斯斯坦进行了议会选举。议会选举结果直接影响到阿卡耶夫总统能否继续连任。两轮投票后,亲政府派获得了约30个议席,而西方支持的反对派当选者不到10人。这样的结果令吉尔吉斯斯坦反对派难以接受。一方面,他们拒不承认选举结果,指责选举进程中存在舞弊和违法行为;另一方面,他们发动支持者走向街头,在各地发起抗议示威活动。3月24日上午,反对派在首都比什凯克市中心举行大规模示威活动,要求阿卡耶夫总统辞职。傍晚,反对派占领了政府大楼,阿卡耶夫被迫流亡海外。阿卡耶夫政权的崩溃标志着“颜色革命”在独联体地区的发展达到高潮。

格鲁吉亚、乌克兰和吉尔吉斯斯坦三国发生的“颜色革命”具有不少相似之处,三国的反对派采取了类似的策略,包括揭露政府的选举舞弊行为,拒绝承认不利于自身的选举结果,并借此发动群众进行大规模的非暴力抗议,鼓动民众追求民主,要求政府下台或重新进行选举。这些策略在早期的“颜色革命”中非常成功。然而,在其他独联体国家,同样的策略却遭遇了失败。(13)Evgeny Finkel and Yitzhak M.Brudny, “No More Colour! Authoritarian Regimes and Colour Revolutions in Eurasia,” Democratization, Vol. 19, No. 1, 2012, p. 1.早在格鲁吉亚“玫瑰革命”爆发时,其他独联体国家便开始担忧,“颜色革命”在格鲁吉亚的“成功”会扩散至其他区域。乌克兰的“橙色革命”证明了“颜色革命”的扩散性,从而加剧了这种恐惧。正如一位俄罗斯评论员所说:“(革命)前天在贝尔格莱德,昨天在第比利斯,今天在基辅,明天就到了莫斯科。”(14)Thomas Ambrosio, “Insulating Russia from a Colour Revolution: How the Kremlin Resists Regional Democratic Trends,” Democratization, Vol. 14, No. 2, 2007, p. 239.事实上,哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、白俄罗斯、俄罗斯等国在议会或总统选举期间都发生了不同程度的抗议骚乱,但骚乱很快被平息,各国的选举得以顺利进行。

受到“颜色革命”的影响,阿塞拜疆和哈萨克斯坦也曾出现过选举结果遭到质疑的情况。2003年10月,阿塞拜疆进行总统选举,伊尔哈姆·阿利耶夫(Ilham Aliyev)赢得了选举,接替其父盖达尔·阿利耶夫(Geidar Aliyev)出任阿塞拜疆新总统。反对派对这次总统选举结果极为不满,他们声称阿利耶夫通过选举舞弊上台的同时,开始在国内发动示威行动。结果,示威者与警方发生激烈冲突,造成1人死亡,近200人受伤。2005年阿塞拜疆举行了第三届议会选举。反对派重整旗鼓,试图效仿乌克兰“橙色革命”,屡次发动反政府抗议,但均以失败告终。2005年12月,哈萨克斯坦举行了总统选举,时任总统纳扎尔巴耶夫(Nursultan Nazarbayev)成为总统候选人,他的主要竞争对手是反对派领导人图亚克拜(Tuyakbay)。2005年12月4日,选举结果公布,纳扎尔巴耶夫在选举中获得91.01%的选票,图亚克拜仅获得6.64%的选票。(15)王高峰 :《哈萨克斯坦大选与“颜色革命”的未来趋势》,载《国际展望》2006年第2期,第68页。反对派立即指责当局舞弊,操纵选票,但并未举行集会抗议,哈萨克斯坦政权成功地维持了稳定。

2004年5月12日,乌兹别克斯坦安集延市(Andijan)爆发骚乱,一群武装分子袭击了该市的警察哨所和部队营房,他们冲进监狱并释放了一批在押犯。随后,武装分子企图占领安集延州政府大楼和州安全局大楼,但被军警击退。与此同时,几千名示威者聚集在安集延市的中心广场,高呼要求卡里莫夫(Islom Karimov)总统下台的口号。但骚乱很快便被乌兹别克斯坦强力部门平息了,武装分子被逮捕,人群被驱散。乌兹别克斯坦政府将这起事件定性为“恐怖组织发动的暴行”。事实上,乌兹别克斯坦的安集延事件并不具备“颜色革命”的典型特征,如不在选举时期爆发,不存在对政府舞弊的指责等。大体而言,安集延事件更像是反对派仓促之下临时发起的一场抗议活动。但也有专家指出,骚乱背后有“颜色革命”的影子。专家作此判断的根据是,尽管与其他国家的反对派不同,参与乌安集延事件的人员具有不容忽视的宗教背景,但它对政府权威的挑战与“颜色革命”并无太大差别。(16)傅宝安、吴才焕、丁晓强 :《颜色革命:挑战与启示》,南昌:江西人民出版社2006年版,第99页。

在白俄罗斯,尽管国内反对派试图复制“颜色革命”的技巧,但一无所获。2006年3月,白俄罗斯进行总统选举。现任总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)获得82.6%的选票,以绝对优势领先,主要反对派候选人米林克维奇(Alexander Milinkevich)只获得6%的选票。选举结果公布后,米林克维奇表示不承认选举结果,认为当局操控选举,在首都明斯克市中心十月广场发起了持续数天的示威活动,但响应者寥寥。西方国家对白俄罗斯反对派寄予厚望,在选举前为其提供了大量的外部支持,“颜色革命”在白俄罗斯的失败极大打击了西方国家,因而2006年白俄总统大选也“被认为是西方国家在独联体国家的‘颜色革命’走向沉寂的标志”(17)同上,第120页。。2007年和2008年,俄罗斯先后进行了杜马选举和总统选举,选举过程顺利,其间并未发生反对派抗议活动。

但“颜色革命”并未在独联体地区终结,各国反对派试图以大规模的街头抗议推翻现政权的行为仍在继续。2008年,亚美尼亚总统选举期间,反对派发起了抗议活动,但被政府成功平息。2009年摩尔多瓦发生“推特革命”。2012年,俄罗斯反对派在莫斯科市中心举行了有两万多人参加的集会,抗议国家杜马选举结果。由于这些抗议活动与前一时期的“颜色革命”有一定的时间延迟,这些国家能够借鉴阿塞拜疆、白俄罗斯等国应对“颜色革命”的措施,进而采取类似的行动,这里不再赘述。

三、 发生“颜色革命”国家政府与反对派的互动

格鲁吉亚、乌克兰和吉尔吉斯斯坦的“颜色革命”都遵循着相似的路径,反对派依靠大规模的抗议活动团结群众,向政府施加压力。反对派所掌握的资源数量不同,其动员能力也不同。衡量“颜色革命”中反对派的动员能力,最为直观的是观察其发动的游行示威规模,参与群众越多无疑会给政府更大的压力。但群众规模与社会运动成功之间并不存在绝对的正相关关系。如1996年亚美尼亚总统选举受到操纵后,有100万至200万人举行示威抗议,最终政府平抚了抗议活动;(18)Lucan Way, “The Real Causes of the Color Revolutions,” p. 59.而2005年吉尔吉斯斯坦议会选举,15,000余名抗议者进军首都举行抗议的第二天,阿卡耶夫便仓皇而逃。(19)Sally N. Cummings, “Introduction: ‘Revolution’ Not Revolution,” Central Asian Survey, Vol. 27, No. 3-4, 2008, p. 225.但是,对于“成功”的社会运动而言,一定的群众规模是必不可少的。在乌克兰2004年的总统选举中,如果没有“橙色阵营”的抗议者在乌克兰首都基辅持续不断的大规模示威,使得政府压力剧增,反对派无法迅速获得胜利。因此,需要从更多层面来衡量反对派的动员能力。在格鲁吉亚、乌克兰和吉尔吉斯斯坦的“颜色革命”中,反对派的政治力量动员、组织动员和话语动员表现突出,这是它们动员能力的重要组成部分。

(一) 反对派的动员能力

1. 政治动员

独联体国家都具备威权主义政体的特征。在这样的制度体系下,国家政治被各类寡头或部族所把控,权力斗争围绕政治精英展开,突出了精英在各国政治生活中的地位与作用。政治精英对反对派支持度的高低,成为影响反对派能否执政的关键因素。反对派所获得的政治支持越多,越容易实现政治动员。策反政府的精英是反对派常用的手段,这不仅会给政府造成打击,而且能够增强反对派自身的政治力量。

格鲁吉亚“玫瑰革命”由“三巨头”领衔发起。“三巨头”是萨卡什维利、祖拉布·日瓦尼亚(Zurab Zhvania)和妮诺·布尔贾纳泽(Nino Burdzhanadze),他们都是谢瓦尔德纳泽政府的旧成员,是当时格鲁吉亚十分受欢迎的政客。乌克兰的情况则更为复杂,“2004年乌克兰的‘橙色阵营’是一个不规则的政治力量集合,包括自由派政治家、中左派和民族主义团体,加上来自该国西部、中部甚至东部的寡头利益集团,其中包括维克托·尤先科、尤利娅·季莫申科、彼得罗·波罗申科(Petro Poroshenko)、奥莱克桑德尔·莫洛兹(Oleksandr Moroz)等具有矛盾轨迹的人物”(20)Vicken Cheterian, “From Reform and Transition to ‘Coloured Revolutions’,” p. 148.。维克托·尤先科是反对派的主要人物,他本身享有很好的声誉。他创立的右翼政党联盟“我们的乌克兰”在2002年3月乌克兰最高苏维埃的换届选举中成为乌议会第一大党派。在选举进程中,一些关键人物站到了尤先科身后,如前乌克兰政府副总理季莫申科、基辅市市长等,这些人物均有一定的政治影响力。其中,季莫申科是乌克兰著名的“美女”政客和经济巨头,她的加入为尤先科带来许多政治支持和资金援助。基辅市长在选举结果出来后倒向了尤先科阵营,给予亚努科维奇沉重一击。市长的叛变为反对派在基辅举办大规模游行提供了便利,政府的压力剧增。

相较于格鲁吉亚和乌克兰,吉尔吉斯斯坦的反对派本身实力显得格外弱小。在“郁金香革命”中,反对派们团结一致,政党间相互结盟,组建了四大政党联盟。他们形成了共同的政治目标——推翻阿卡耶夫总统。(21)张宁 :《吉尔吉斯斯坦“颜色革命”中的选举因素》,载《俄罗斯中亚东欧研究》2005年第5期,第22页。尽管如此,但由于反对派政党联盟成立仅仅一年,彼此的磨合度不够,实际上并无力抗衡阿卡耶夫的政党。在2005年的议会选举中,反对派仅有不到10人当选。吉尔吉斯斯坦反对派的政治支持更多来源于政府分裂造成的精英外流。

2. 成员动员

组织和社会网络是社会运动进行动员的关键,组织化程度越高,社会网络越密集,社会运动所能调动的成员就越多。社会网络既可以包括正式的组织,如反对派政党、各类非政府组织等,也可以包括人际网络等非正式的社会联系。其中,正式的网络往往具备一定的组织形式和组织章程,拥有一定数量的成员,具有较高的组织化能力,能够在“颜色革命”中发挥重要作用。许多由西方国家支持的非政府组织,成为反对派资金的重要来源和人员动员的主阵地,如索罗斯基金会。独联体国家国内的一些青年非政府组织则充当了“革命”的先锋队,如乌克兰的“波拉”(PORA)组织。

西方非政府组织推动“颜色革命”的方式有三种:一是引导舆论,利用在独联体国家培育的独立媒体,为反对派造势;二是提供资金支持,在各国建立分支机构或扶植当地非政府组织发展,为反对派提供援助,如吉尔吉斯斯坦的索罗斯基金会(22)潘志平主编 :《“颜色革命”袭击下的中亚》,乌鲁木齐:新疆人民出版社2006年版,第287-297页。;三是进行人员培训帮助独联体国家反对派和群众掌握社会运动的技巧。青年学生、政治精英和军队警察系统中的权势人物都是非政府组织的培训对象。(23)王宏伟 :《社会运动视角下西方NGO的民主输出与“颜色革命”》,载《学术探索》2018年第5期,第54页。

在“革命”前期,青年非政府组织是塞尔维亚、格鲁吉亚、乌克兰和吉尔吉斯斯坦掀起“颜色革命”的重要力量。(24)Tordjman Simon,“‘Surfing the Wave’: Civil Society Development and Colour Revolutions,” Totalitarismus und Demokratie, Vol. 5, No. 1, 2008, p. 56.它们在“革命”过程中逐步形成了一种抗议模式:在选举周期内,指责政府选举舞弊,发动大规模抗议示威,采用不合作和非暴力干预的方法。而奥特波(Otpor)是首个采用这一社会运动手法的青年非政府组织,它在2000年塞尔维亚的“推土机革命”中动员许多民众推翻了米洛舍维奇政权,事后奥特波的成员成立了非暴力抵抗中心,开始向外输出塞尔维亚的“革命”经验。(25)Aitor Díaz Anabitarte, “Colour Revolutions, Nonviolence and Social Movements: Otpor in Serbia,” Revista CIDOB d’AfersInternacionals, No. 105, 2014, p. 89.格鲁吉亚的“克马拉”(Kmara)、乌克兰的“波拉”和吉尔吉斯斯坦的“克尔-克尔”(Kel-Kel)等组织,都是受到奥特波的帮助或启发而成立的,它们鼓励年轻人追求西式民主,支持反对派候选人。

出现“颜色革命”的三个国家均有积极活动的青年非政府组织。以乌克兰为例,为动员更多民众参与抗议,“波拉”组织积极奔走。从2004年3月28日晚开始,该组织持续进行“波拉公民运动”,并在乌克兰各大主要城市为反对派进行宣传。与此同时,“波拉”在各地开展选举监督行动,以防止政府舞弊。(26)Abel Polese, “Ukraine 2004: Informal Networks, Transformation of Social Capital and Coloured Revolutions,” Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 25, No. 2-3, 2009, p. 265.由于这些社会支持网络,格鲁吉亚、乌克兰和吉尔吉斯斯坦的反对派在抗议活动中很快便聚集了大量的支持者。

反对派的动员机制还包括非正式的社会关系所形成的人际网络,主要是个人的社会关系、家族关系等,这在乌克兰和吉尔吉斯斯坦比较突出。反对派的人际网络围绕血缘关系拓展开来,主要动员对象是朋友、亲戚、部族成员和邻里等。如2005年吉尔吉斯斯坦议会选举产生了一批对选举组织方式不满的领导人和议员,他们的动员对象大多数是亲戚、朋友和老乡。(27)Azamat Temirkulov, “Kyrgyz ‘Revolutions’ in 2005 and 2010: Comparative Analysis of Mass Mobilization,” Nationalities Papers, Vol. 38, No. 5, 2010, p. 593.乌克兰的人际网络则以地区划线,主要体现为乌东部与西部之间的分裂。在2004年的乌克兰总统选举中,乌东部居民主要支持亚努科维奇,而西部地区的居民则主要支持尤先科。国家认同的分裂、地区认同的凸显,为2004年乌克兰“橙色革命”和2013年乌克兰危机的出现奠定了基础。(28)[美]亨利·黑尔 :《政体周期:前苏联地区各国的民主、专制与颜色革命》,王正绪、彭莉媛译,载《开放时代》2009年第4期,第95页。吉尔吉斯斯坦的主要反对派都带有浓厚的部族色彩,他们不仅代表着某个阶级或集团的利益,而且更多代表部族的利益。(29)张宁 :《吉尔吉斯斯坦“颜色革命”中的选举因素》,第22页。针对2005年选举舞弊进行的抗议活动,最早在南部城市奥什和贾拉拉巴德展开,示威者还攻入了政府大楼。当阿卡耶夫控制着北方、反对派控制南方时,吉尔吉斯斯坦在短期内出现了一种“双重权力”的局面。(30)Sally N. Cummings, “Introduction: ‘Revolution’ Not Revolution,” p. 225.

3. 话语动员

话语动员指通过话语的作用,对个人环境中的对象、情境、事件等予以强化和符号化,帮助人们认知、理解和标记周围所发生的事件。在“颜色革命”中,反对派通常通过建立集体行动话语来引起民众的共鸣,促使他们持续地参与抗议。关注选举舞弊议题和非暴力抗议是这一框架的重要部分,也构成了“颜色革命”的基本模式:围绕选举舞弊问题展开,反对派在国内开展声势浩大的抗议活动,活动并不采用暴力的方式,而以静坐、游行为主。随着参加活动的人们越来越多,政府受到越来越大的国内和国际压力,一旦无法抵御这种压力,领导人惟有宣布辞职或逃离以结束乱局。在这种模式中,重大的选举舞弊提供了一个对当前政权采取行动的机会,而随之而来的大规模抗议活动则能够大大增加一个人参与反政府抗议活动获得“成功”结果的可能性。(31)Joshua A. Tucker, “Enough! Electoral Fraud, Collective Action Problems, and Post-Communist Colored Revolutions,” p. 540.非暴力的方式一方面降低了民众参与抗议的风险,另一方面也减少了政府采取暴力措施的可能性。(32)曾向红、杨恕 :《社会运动理论视角下的“颜色革命”》,载《俄罗斯中亚东欧研究》2006年第2期,第64-65页。

当然,这也并不意味着选举舞弊成为大规模抗议动员的必要因素。反对派在进行话语建设中会有所侧重。格鲁吉亚和乌克兰集中抨击政府的不民主,突显民主等于现任政府下台。如在乌克兰“橙色革命”中,当反对派的支持者被问到“为什么支持尤先科”时,很多人答道:“支持尤先科就是支持民主。”而在格鲁吉亚,祖拉布·日瓦尼亚打造了一套以“我是格鲁吉亚人,所以我是欧洲人”(33)Donnacha O’ Beacha, “Roses and Tulips: Dynamics of Regime Change in Georgia and Kyrgyzstan,” Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 25, No. 2-3, 2009, p. 214.为主要内容的话语体系,将反对派与欧洲相联系,支持反对派就等于支持加入欧洲。在吉尔吉斯斯坦,反对派将民众的注意力更多集中于阿卡耶夫家族的腐败上。在吉尔吉斯斯坦2005年议会选举前,反对派媒体《我的首都——新闻报》(MSN)刊登了一幅正在修建的阿卡耶夫总统的“豪宅”照片,立即在全国上下引起强烈反响,民众开始热议阿卡耶夫总统家族的腐败问题。(34)潘志平主编 :《“颜色革命”袭击下的中亚》,第296页。

媒体是反对派将构建好的话语体系传播至民众中的重要工具。在21世纪初期,互联网、社交软件等还未得到普及,报纸杂志、电视广播是独联体国家人民获取信息的主要途径。反对派利用媒体,一方面通过大肆宣扬政府选举舞弊、政治腐败等诸多问题诋毁政府形象,制造和增强群众对政府的不满情绪;另一方面,通过媒体宣扬自己的政治理念、意识形态,描绘民主社会的美好蓝图,凝聚群众力量,鼓动群众加入抗议活动。格鲁吉亚、乌克兰和吉尔吉斯斯坦的反对派媒体都表现出强劲的宣传能力。在格鲁吉亚2003年议会选举前,反对派的主要媒体“鲁斯塔维-2”电视台(Rustavi-2 Broadcasting Company)不断宣传打倒总统,反复播出关于塞尔维亚“推土机革命”的电影,为“玫瑰革命”造势。在乌克兰“橙色革命”中,“第五频道”电视台时常报道总统亚努科维奇两度入狱的丑闻,并大肆渲染尤先科的毁容中毒事件,为尤先科赢得了众多选民的同情。

需要指出的是,吉尔吉斯斯坦反对派的组织化程度和成员动员能力相对于格鲁吉亚和乌克兰而言较弱,这也造成了“郁金香革命”中抗议的混乱和暴力化。反对派所组织起的民众并不多,即便是在2005年3月24日,首都比什凯克的抗议活动高潮时期,参与人数也仅2万至3万人。(35)John Heathershaw, “Rethinking the International Diffusion of Coloured Revolutions: The Power of Representation in Kyrgyzstan,” Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 25, No. 2-3, 2009, p. 305.阿卡耶夫的出逃出人意料,甚至反对派领导人也未预料此结果的出现。整体而言,格鲁吉亚和乌克兰的反对派显然具有更高的动员能力。

(二) 政府的应对措施

面对有备而来的反对派,格鲁吉亚、乌克兰和吉尔吉斯斯坦的政府都采取了一定的应对措施,针对反对派所掌握的政治力量、组织资源和话语机制,做出了相应的回应,希望能削弱反对派的动员能力,但并没有取得良好的效果。

在政治动员上,三国的统治集团在“革命”前期或“革命”期间都出现不同程度的分裂现象。因此尽管各国政府对反对派进行了打压,如吉尔吉斯斯坦阿卡耶夫直接打击反对派领导人,但由于政府内部分裂以及军警力量不断分化,因而未能对反对派构成致命打击。2001年,反对派政党“尊严”党(Ar-Namys)的领导人以滥用权力罪名被判处17年徒刑。阿卡耶夫还通过新宪法,改革议会和选举制度,以增加反对派政党赢得议席的难度。(36)王林兵、雷琳 :《精英、政党与制度:吉尔吉斯斯坦独立以来的政治发展逻辑》,载《俄罗斯东欧中亚研究》2019年第5期,第130页。但政府内部的分裂削弱了这些措施的有效性,不仅导致政府在应对“颜色革命”过程中软弱无力,而且从政府分裂出去的政治精英们大都加入反对派阵营,增强了反对派的实力。

在21世纪初,格鲁吉亚总统谢瓦尔德纳泽所领导的党派“格鲁吉亚公民联盟”凝聚力不断下降,议会议长祖拉布·日瓦尼亚、司法部长米哈伊尔·萨卡什维利、新当选的议会议长妮诺·布尔贾纳泽等人相继离党,以致在2002年举行的地方选举中,该党遭受重大失败。更致命的是,从“格鲁吉亚公民联盟”分离出去的政治精英很快投入到反对派的怀抱中,加快了谢瓦尔德纳泽政权的瓦解。而乌克兰总统库奇马(Leonid Kuchma)在选举前期就面临严重的政权危机,反对派记者贡加泽的死亡以及其后曝光的录音带,暴露了库奇马政权一系列非法行为,包括向国外出售武器、操纵总统选举以及高层腐败等。录音带的披露令库奇马声名狼藉,并引发了一系列公众示威,这也影响了其指定的继任者亚努科维奇的支持率。(37)Stephen White and Ian McAllister, “Rethinking the ‘Orange Revolution’,” Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 25, No. 2-3, 2009, p. 229.在吉尔吉斯斯坦,阿卡耶夫执政期间频繁更换政府领导人,导致许多原体制下的政治人物加入了反对派阵营。2005年议会选举期间,阿卡耶夫的总统任期即将结束,对于是否会继续连任阿卡耶夫没有明确表态,这进一步动摇了其支持者的忠心。(38)Sally N. Cummings, “Introduction: ‘Revolution’ Not Revolution,” p. 224.

在组织动员上,面对反对派集结的大量示威民众,政府所掌握的安全力量能够发挥关键的作用。但在格鲁吉亚和吉尔吉斯斯坦“颜色革命”中,当反对派走上街头,甚至进行打砸抢的情况下,军队、警察等安全部门却迅速分化,不能有效地维持秩序。(39)Lucan Way, “The Real Causes of the Color Revolutions,” p. 62.

各国出现这种情况的原因不一。其中,在吉尔吉斯斯坦,警察的工资非常低,全国上下的警务力量也存在不足。在“郁金香革命”时期,吉尔吉斯斯坦军队有10,000人,负责维持治安和保护分布在崎岖多山地区的500多万公民。(40)Steve Hess, “Protests, Parties and Presidential Succession Competing Theories of Color Revolutions in Armenia and Kyrgyzstan,” Problems of Post-Communism, Vol. 57, No. 1, 2010, p. 34.警察和示威者之间还存在部族或家庭联系(41)Mark R. Beissinger, “Structure and Example in Modular Political Phenomena: The Diffusion of Bulldozer/Rose/Orange/Tulip Revolutions,” Perspectives on Politics, Vol. 5, No. 2, June 2007, p. 270.,这导致警务人员投鼠忌器。而格鲁吉亚受国内阿布哈兹和南奥塞梯的分离势力影响,国家政权虚弱。不仅军队不具备良好的战斗力,警察系统也一直受腐败和有组织犯罪困扰而能力低下。(42)Stephen F. Jones, “Reflections on the Rose Revolution,” European Security, Vol. 21, No. 1, 2012, p. 10.相比之下,乌克兰拥有比较完备的安全体系,但乌克兰军队对内职能因受到严重削弱而虚化。1993年乌议会通过了新的军事学说,规定了职业军队原则,最重要特征是不介入国家政治争端。乌有关军事法规规定,利用武装力量解决与国防无关的任务必须经议会批准,这意味着禁止军队参与或被利用于政治斗争,(43)傅宝安、吴才焕、丁晓强 :《颜色革命:挑战与启示》,第265页。军队在政治斗争中保持中立。因此,发生“颜色革命”的三个国家面临严重问题,但统治阶层却无法通过动员安全力量来应对高度组织化的反对派及其支持者,最终不得不接受政权崩溃的事实。

在话语动员上,媒体是反对派发声的一大利器,三国针对反对派媒体的行动从未停止过。格鲁吉亚政府曾几次试图关闭鲁斯塔维-2电视台,但都未能如愿,反而引起公众的愤怒。民众通过大规模的街头示威,以抗议政府对独立媒体施压。(44)Paul Manning, “Rose-Colored Glasses? Color Revolutions and Cartoon Chaos in Postsocialist Georgia,” Cultural Anthropology, Vol. 22, No. 2, 2007,p. 171.当乌克兰政府释放出要求第五频道停业整顿的消息时,却引发电视台员工集体绝食抗议。阿卡耶夫的手段更为强硬,为预防2005年选举中可能出现的“颜色革命”,吉政府在2月便停止向反对派报纸的印刷地比什凯克印刷厂供电。(45)Donnacha Beacháin and Abel Polese, “What Happened to the Colour Revolutions? Au ̄thoritarian Responses from Former Soviet Spaces,” Journal of International and Area Studies, Vol. 17, No. 2, 2010, p. 40.在选举前夕,反对派的网站还会遭到由政府资助的乌克兰黑客的攻击。(46)Tristan Landry, “The Colour Revolutions in the Rearview Mirror: Closer Than They Appear,” Canadian Slavonic Papers, Vol. 53, No. 1, 2011, p. 14.

总体而言,三国政府对反对派媒体的打压简单粗暴,而且在打击反对派的同时,并没有发挥官方媒体的宣传作用。官方媒体未对反对派集中抨击的问题做出正面回应。格鲁吉亚和乌克兰人民对民主的乌托邦幻想,吉尔吉斯斯坦人民对阿卡耶夫家族腐败问题的愤怒都是推动他们参与反对派抗议运动的有效推动力。在吉尔吉斯斯坦,阿卡耶夫的儿女甚至继续参与选举,并获得了议会中的席位,可见阿卡耶夫对于自身腐败问题毫不避讳。

此外,发生“颜色革命”的三国领导人在应对“革命”时出现的失误,是导致时任政权崩溃的直接原因。在吉尔吉斯斯坦“郁金香革命”中,阿卡耶夫出现了严重的战略误判,对反对派的动员能力严重估计不足。鉴于格鲁吉亚和乌克兰已经发生的“革命”,阿卡耶夫本应掌握反对派可能会在议会选举过程进行抗议的相关消息并提前做好应对预案,然而他却将重点放在抵御外部势力对非政府组织的影响上,反而忽视了吉长期存在的南北政治分裂及其被反对派利用的可能。在国内局势突变后,阿卡耶夫坚持不动用武力,直到3月20日,他还向公众保证,被派去夺回南部政府大楼的执法人员没有携带武器。(47)Donnacha O’ Beacha, “Roses and Tulips: Dynamics of Regime Change in Georgia and Kyrgyzstan,” p. 203.格鲁吉亚民众包括总统谢瓦尔德纳泽对于武力镇压抗议活动都持谨慎的态度,这与格鲁吉亚的历史记忆有关。1991年,时任格鲁吉亚总统的兹维亚德·加姆萨胡尔季阿(Zviad Gamsakhurdia)和反对派爆发冲突,最终导致了1991年12月至1992年1月的第比利斯内战,内战持续了两周,导致100多名年轻人死亡。(48)Alexandre Kukhianidze, “Corruption and Organized Crime in Georgia Before and After the ‘Rose Revolution’,” Central Asian Survey, Vol. 28, No. 2, 2009, p. 218.民众对这一事件仍记忆犹新。由于2003年反对派以非暴力旗号呼吁“民主”,使得谢瓦尔德纳泽不敢轻举妄动,担心引发内战,这自然限制了其对反对派及其支持者做出有效应对。

当反对派团结一致与政府精英内部分裂同时出现时,执政府应对“颜色革命”无能为力成为必然的结果。由于政府不具备强有力的应对能力,尤其当各国精英无法有效掌控安全力量时,“颜色革命”势如破竹几成定局。领导人在应对过程中的决策失误更加速了政府的溃败。正因如此,即便吉尔吉斯斯坦反对派的动员能力较格鲁吉亚、乌克兰更为弱小,“郁金香革命”依旧在吉尔吉斯斯坦获得了成功,政府的应对软弱成为主要因素。

四、 未发生“颜色革命”国家反对派与政府的互动

除格、乌、吉三国之外的其他独联体国家在总统和议会选举中都爆发了不同程度的抗议活动。哈萨克斯坦、俄罗斯和阿塞拜疆等国的反对派实力较为弱小,动员能力不足。政府通过强力的应对措施,有力打击了反对派,在选举过程中并未出现大规模的示威活动。

(一) 反对派的动员能力

哈萨克斯坦、阿塞拜疆、白俄罗斯等国的反对派在选举过程中,政治动员能力较弱,既没有获得体制内政治人物的支持,也不具备团结稳定的团体。相反,政府在应对“革命”的过程中,统治集团始终保持稳定。如白俄罗斯2006年的总统选举,反对派的势力分散,有三名反对派领导人作为总统候选人与卢卡申科相竞争,他们分别是民主力量联盟领导人米林克维奇、社会民主党主席科祖林(Alexander Kozulin)和自由民主党主席谢尔盖·盖伊杜科维奇(Sergei Gaidukevich)。米林克维奇是反对派通过民主力量大会联合选举出来的妥协性统一候选人,他属于中庸派,没人反对他,也缺乏有分量的从政经历,更没有严密的政治组织支持他。而另一位候选人科祖林选择单独竞选,他所提出的政治方针与米林克维奇的相左,两人未能在选举中结成联盟,导致选民选票分散。

在哈萨克斯坦2004年总统选举和俄罗斯2008年的总统选举中,反对派的组织动员能力也十分有限,未能发起大规模的抗议活动。在白俄罗斯,依靠西方国家的支持,反对派组织起了几次有一定规模的抗议活动。2006年3月19日投票日当天,大约15,000名抗议者聚集在明斯克市中心举行抗议集会,集会持续到3月24日凌晨。每天晚上,多达5,000名抗议者抵达,并有数百人在几十个帐篷里过夜。但由于人员不足和政府的驱赶,抗议活动最终不了了之。乌兹别克斯坦的反对派则与宗教势力相结合,发动了安集延事件,但由于卡里莫夫手段强硬,应对及时,在反对派吸引更多民众参与前便将抗议活动平息了。

反对派媒体在“革命”中也未发挥重要作用,反对派依然采取旧有的话语框架,指责政府选举舞弊,但由于这些国家的反对派媒体在官方媒体的挤压下,未能占据舆论高地,民众无法与反对派产生共鸣。反而是政府利用官方媒体,构建起了一套反框架体系,向民众积极宣传“颜色革命”所带来的危害,赢取了广大民众的支持。总之,哈萨克斯坦、白俄罗斯等国的反对派并不具备高超的动员能力,以至于在政府采取强硬措施之后,反对派的抗议活动便迅速溃败。

(二) 政府的应对措施

白俄罗斯、哈萨克斯坦等独联体国家在应对“颜色革命”方面有一些相似之处。在选举的准备阶段,政府采取一系列“先发制人”的措施,预防反对派在选举中获胜,然后削弱其以选举不公正为由发动抗议活动的能力。当选举结果宣布后,反对派鼓动群众进行示威运动,而政府往往会采取有效的措施驱除示威或抗议活动。这些措施包含两个方面的作用,一方面,政府能够有效削弱反对派的动员能力;另一方面,政府始终保持着统治集团的稳定性,并牢牢掌握安全力量,保障了发生“颜色革命”时的及时处置。这些国家采取的具体应对措施包括以下几个方面。

首先,减少反对派赢得选举的可能性,并削弱反对派力量。大部分独联体国家对反对派实行压制政策,限制其发展。俄罗斯在2007年国家杜马选举前进行了选举法的修改,取消了单一选区制,并将政党代表的门槛提高到7%的得票率;改变了总统选举规则,允许杜马中的政党提名候选人,但要求其他候选人收集200万个签名才能参选。(49)Peter J.S. Duncan, “Russia, the West and the 2007-2008 Electoral Cycle: Did the Kremlin Really Fear a ‘Coloured Revolution’?,” p. 7.表面上看,选举过程变得更加民主了,实际上却加大了反对派赢得选举的难度,因为7%的门槛将许多反对派政党阻挡在了杜马门外。如此,俄政府减少了议会内部批判的声音,巩固了政府对议会的控制。

白俄罗斯采取了更为直接的打压措施,如逮捕和监禁反对派领导人。“在投票前的准备阶段,200多名反对派活动家被逮捕。总统候选人亚历山大·卡祖林在竞选期间因参加未经批准的新闻发布会而被捕。”(50)Donnacha Beacháin and Abel Polese, “What Happened to the Colour Revolutions? Authoritarian Responses from Former Soviet Spaces,” p. 44.哈萨克斯坦对反对派采取了既团结又斗争的策略,对于那些极端强硬的反对派,采取了严厉的惩罚性措施。与此同时,哈萨克斯坦还对政府机构进行调整,纳入反对派的部分关切,在一定程度上拓宽了后者的政治参与渠道。如2005年9月,纳扎尔巴耶夫在议会发表讲话时表示,哈萨克斯坦计划成立由总统直接领导的“制定和细化民主改革纲要国家委员会”,并邀请所有政党、社会团体和非政府组织参加,以扩大反对派的参政空间。(51)孙力、卢冠霖 :《哈萨克斯坦严防“颜色革命”》,载《环球时报》2005年9月14日,第10版。

其次,依靠立法限制非政府组织的活动,破坏反对派的社会动员结构。哈萨克斯坦通过了《选举法》《极端主义法》《非政府组织法》等法律,严格限制国外非政府组织在哈萨克斯坦的活动,尤其是严格控制非政府组织的注册。在选举结束后,哈萨克斯坦一方面放松了对非政府组织注册的严重限制,以展现政治生活的民主特征;另一方面,对非政府组织的运营设置了很多障碍。从2005年开始,哈萨克斯坦政府要求非政府组织提交繁琐的活动报告和经济审计,非政府组织举行公开会议也必须得到政府认可。(52)Leah Gilbert and Payam Mohseni, “NGO Laws After the Colour Revolutions and the Arab Spring: Nondemocratic Regime Strategies in Eastern Europe and the Middle East,” Mediterranean Politics, Vol. 25, No. 2, 2020, p. 201.

在格鲁吉亚、乌克兰和吉尔吉斯斯坦三个国家发生“颜色革命”后,俄罗斯于2005年通过了《非营利组织法》《社会联合组织法》等法律法规,对俄境内各类非政府组织加强管理,尤其是在资格注册上,只有“合法居住在俄罗斯联邦”的个人才能创建非政府组织、参与或成为俄罗斯非政府组织的成员,这将国际非政府组织排除在外。(53)Thomas Ambrosio, “Insulating Russia from a Colour Revolution: How the Kremlin Resists Regional Democratic Trends,” p. 239.此外,为应对国内激进团体数量的增长,俄罗斯政府还成立了一个青年政治组织“纳什”(Nashi)。(54)Peter J.S. Duncan, “Russia, the West and the 2007-2008 Electoral Cycle: Did the Kremlin Really Fear a ‘Coloured Revolution’?,” p. 6.政府依靠这一组织加强了对年轻人的控制,谨防他们盲目投入“革命”。政府对非政府组织成立、运行、资助等方面的详细规定,客观上限制了反对派精英通过非政府组织挑战政府权威的能力,进而削弱了它们对政权利益的威胁程度。(55)Leah Gilbert and Payam Mohseni, “NGO Laws After the Colour Revolutions and the Arab Spring: Nondemocratic Regime Strategies in Eastern Europe and the Middle East,” p. 200.

最后,各国采取了一系列措施以加强对官方媒体的管控、打击反对派媒体,从而控制国内话语权。如白俄罗斯国内主要的大众媒体几乎都被政府控制。政府利用媒体,积极宣传卢卡申科作为唯一真正的人民总统和候选人的形象,并强烈谴责反对派,指责其为邪恶的外国利益服务。(56)Stephen G. F. Hall, “Preventing a Colour Revolution: The Belarusian Example as an Illustration for the Kremlin?,” East European Politics, Vol. 33, No. 2, 2017, p. 168.2000年普京上任后就着手打击俄罗斯国内的媒体寡头,在他任职期间,俄罗斯70%的纸质报纸和90%的广播电视都掌握在政府手中。(57)蒋莉 :《俄罗斯防范“颜色革命”的主要做法》,载《江南社会学院学报》2016年第2期,第15页。此外,俄还通过法律手段规定舆论报道范围,禁止媒体发布危害俄国家安全的信息。哈萨克斯坦则在2005年通过一系列法案以加强对国内媒体的控制,禁止外国人掌控哈国报纸和电视。不仅如此,哈政府还构建了一套话语体系,将反对派定性为一群试图破坏社会稳定和危害国家安全的“破坏分子”,(58)Nurseit Niyazbekov, “Is Kazakhstan Immune to Color Revolutions? The Social Movements Perspective,” p. 421.并将“颜色革命”与国家失序、社会动荡联系起来。在官方媒体的强大宣传攻势下,民众对反对派构建的“选举舞弊”“政权更迭”等话语框架已经无法形成情感共鸣,自然也不会积极参与反对派所组织的抗议活动。

事后看来,其他独联体国家避免了格鲁吉亚、乌克兰和吉尔吉斯斯坦在应对“颜色革命”中出现的几个问题。其中,这些国家的统治者较好地维护了政府精英在选举期间的有效团结,这是它们避免重蹈“颜色革命”覆辙的最关键因素。如阿塞拜疆在2003年议会选举中成功抵御了反对派的冲击,稳定的政治精英在其中发挥了重要作用。阿塞拜疆总统盖达尔·阿利耶夫所在的“新阿塞拜疆党”(New Azerbaijan Party)是阿塞拜疆第一大党,也是执政党。阿塞拜疆现任总统、议长、总理以及内阁要职等核心权力均由该党成员控制。2003年10月,虽然阿塞拜疆反对派举行了抗议,但阿精英仍支持阿利耶夫总统,故抗议活动很快得以平息。阿塞拜疆的稳定离不开阿利耶夫总统的政治手腕。阿利耶夫总统较早即安排了自己的儿子伊尔哈姆·阿利耶夫作为继任者,局势的明朗和相应的制度安排,最大限度地减少了阿塞拜疆政治精英对阿政局变化的担忧,避免了统治精英间的权力斗争。(59)[美]亨利·黑尔 :《政体周期:前苏联地区各国的民主、专制与颜色革命》,第92页。哈萨克斯坦和俄罗斯则凭借着领导人的超高魅力,凝聚了一批政治追随者。如在2004年议会选举中,纳扎尔巴耶夫领导的“祖国党”赢得了60.6%的选票和议会下院77个席位中的42个,反对派根本无法与其抗衡。“祖国党”是哈萨克斯坦最具影响力的政党,从成立之时起该党就在哈萨克斯坦议会中占据议会多数。

有关国家对安全力量的控制和及时反应,也是这些国家能有效防范和应对“颜色革命”的重要原因。俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯等国在见证“颜色革命”扩散后,采取了多种措施对“颜色革命”进行预防。如白俄罗斯在“郁金香革命”后,让相当一部分白俄罗斯军队进入全面安全警戒状态。2005年3月,卢卡申科要求对明斯克附近的28个营进行了全面的军事动员,并召回2,000名后备部队参加军事行动。(60)Elena Korosteleva, “Questioning Democracy Promotion: Belarus’ Response to the ‘Colour Revolutions’,” Democratization, Vol. 19, No. 1, 2012, p. 45.2005年4月,卢卡申科又召开军队会议,对军队进行整顿,尤其强调总统对军队控制的合法性。(61)傅宝安、吴才焕、丁晓强 :《颜色革命:挑战与启示》,第119页。此外,白俄罗斯的警察部队一直接受驱散集会的训练,以应对选举过程中可能出现的抗议活动。在2006年白俄罗斯总统选举中,反对派在明斯克组织了持续的抗议集会,许多抗议者夜宿在帐篷内。抗议持续了没多久,政府就出动了特种警察部队在凌晨逮捕了所有的“帐篷抗议者”,将“革命”遏杀在摇篮中。(62)Volodymyr V. Lysenko and Kevin C. Desouza, “The Use of Information and Communication Technologies by Protesters and the Authorities in the Attempts at Colour Revolutions in Belarus 2001-2010,” Europe-Asia Studies, Vol. 67, No. 4, 2015, p. 627.

在乌兹别克斯坦,卡里莫夫的安全部门也保持了高效运转。由于其南部经常受到极端主义和恐怖主义势力的袭扰,乌兹别克斯坦一向重视安全力量的建设。乌兹别克斯坦早在2000年就对军队系统进行了改革,政府牢牢掌控着军队和警察力量。2005年安集延事件发生后不到24小时,乌兹别克斯坦的安全部队就控制住了局势,在市中心广场上集会的人群被驱散,部分武装分子被当场击毙。卡里莫夫总统亲自赶往安集延州,在一线指挥应对,依靠铁腕手段迅速稳定了国内局势。

阿塞拜疆东部与里海相连,石油资源丰富,国内经济发展状况较好,政府财政收入充裕。由于阿塞拜疆与亚美尼亚在纳戈尔诺—卡拉巴赫地区的领土归属上存在争议,双方曾爆发过武装冲突。正因如此,阿塞拜疆政府大力发展本国的军事力量,在1992年建立了一支2,500人的边境警卫队,负责保卫边境和国内安全;同时组建一支5,000人的国民警卫队,负责国内安全。政府对军队和警察的掌控力强,故阿塞拜疆多次成功应对被动员起来的抗议运动。

发生“颜色革命”国家的领导人应对失当是导致政权崩溃的重要原因,而强有力的领导人应对措施强硬高效,是国家避免“颜色革命”颠覆政权的重要因素。一位手腕高明的领导者能够在发生突发事件时采取周全合理的措施,有效引导国内舆论的发展和对社会运动进行灵活应对,才能较好地维护政权稳定。纳扎尔巴耶夫、卢卡申科和普京等领导人,为避免本国上演颠覆国家政权的“颜色革命”,均在选举前采取先发制人的策略。面对反对派可能与实际组织起来的抗议活动,他们行动果决,措施得当,有效掌控了国内政局,未出现重大的应对失误,从而保障了政权生存。如在吉尔吉斯斯坦“郁金香革命”发生后,白俄罗斯反对派于3月25日组织了大约1,500名抗议者聚集在首都明斯克的十月广场,高呼“我们要自由”“卢卡申科辞职”“加入欧洲”等口号,想迫使总统卢卡申科下台。但卢卡申科应对迅速,仅用了一个半小时便平息了抗议活动。而纳扎尔巴耶夫和普京凭借他们出色的执政能力和个人魅力,享有较高的国内支持率,政局掌控力强,政治技巧娴熟,这同样是俄哈两国得以避免“颜色革命”的重要原因。

总之,尽管后苏联空间的国家面临许多相似的结构性因素和历史文化因素,但由于不同国家的政治反对派与政府在“颜色革命”浪潮中形成了不同的互动模式,故“颜色革命”及其示范效应带来的结果在不同国家有显著的差异。尽管每个国家受到“颜色革命”的影响程度、决定“颜色革命”成败的因素各不相同,但从资源动员的角度来看,反对派的动员能力是决定其政治影响力的直接因素,而反对派与政府之间的互动过程是决定各国抗议活动或“革命”走向的关键因素。或许反对派的动员能力很强,但一旦政府针对抗议活动采取强有力的应对措施,那么“颜色革命”很有可能被遏制,而无法实现颠覆相关国家政权的目标。由于乌兹别克斯坦政府决定对安集延事件采取强硬应对措施,安集延事件以流血方式结束。自此之后,“颜色革命”在后苏联空间的传播告一段落,直到2010年底以“阿拉伯之春”的形式扩散到了广大的西亚北非地区。

五、 结语

综合前文所述,格鲁吉亚、乌克兰和吉尔吉斯斯坦的反对派在“颜色革命”中表现出了较高的动员能力。他们利用媒体,引导舆论,在多个西方非政府组织的支持下,大肆开展抗议示威运动,获得了大量政治力量的支持。而三国政府由于出现统治集团的分裂,安全力量的倒戈和领导人的失误等问题,政府无法有效应对反对派提出的挑战,最终导致政权更迭。相比较而言,哈萨克斯坦、白俄罗斯、阿塞拜疆等国的反对派在发动“革命”过程中,动员能力不如前面三国,更重要的是政府具有稳定的执政基础,而且有能力和意愿采取有力措施应对“颜色革命”的挑战。在这些国家反对派和政府的互动过程中,反对派的弱小和政府的强势,共同导致“颜色革命”无法在俄、白、哈、乌等国得以复制。此外,外部势力对“颜色革命”的影响无疑是存在的,但并非决定“颜色革命”结局的关键因素。外部势力发挥作用需依托独联体国家国内的反对派实体,通过为反对派提供各类资源、拉拢政治人物、发起社会运动、引导社会舆论来发挥其影响。因此,决定“颜色革命”走向的关键仍在于各国国内情况,而非外部影响。根据本文对“颜色革命”在后苏联空间的扩散过程和演变结果所作的分析可以发现,反对派的动员能力和政府的应对均会影响抗议活动的发展轨迹,但最终能够决定抗议活动结果的则是它们之间的互动。

“颜色革命”在独联体地区平息后不久,“阿拉伯之春”开始在中东地区兴起,形成了第二波国际抗议浪潮。关于“颜色革命”与“阿拉伯之春”之间是否具有关系以及这种关系的性质仍需做更深入的探讨,但很显然,这两波国际抗议浪潮具有一定的相似性。其中最明显的相似性就是政治反对派通过动员民众发起大规模的抗议活动以挑战现任政府的统治,且“阿拉伯之春”在不同国家的不同结局也取决于反对派势力与各国政府之间的互动。可见,政府在抗议浪潮中与反对派(或反对力量)之间的互动过程塑造着抗议浪潮的结局,很有可能是一种适用性较广的抗议浪潮解释模式。