四川广元千佛崖武周至开元时期佛教造像研究

2020-06-15八木春生

内容摘要:武周至开元时期(690—740年左右),四川广元千佛崖石窟造像活动兴盛。期间,千佛崖诸窟的营建大致可分为三期:第一期为690至700年代,以第535窟为代表,造像诸形式上可见650年代皇泽寺石窟的强烈影响;第二期为710年代初至720年代前半,形成了以第366、513窟为代表的两大造像系统;第三期约从720年代前中期至741年,出现了完全融合第二期两大系统形式的造像风格。这应是广元千佛崖造像体系自立性发展的结果。

关键词:武周时期;开元时期;广元千佛崖;佛教造像

中图分类号:K879.3 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2020)02-0034-15

A Study on the Changes in Buddhist Images of the Qianfoya in Guangyuan, Sichuan, from the Reign of Empress Wu

to the Kaiyuan Era

YAGI Haruo Trans., YAO Yao

(1. Department of Art, University of Tsukuba, Ibaraki Prefecture, Japan;

2. Art College, Southeast University, Nanjing, Jiangsu 211189)

Abstract: From the reign of Emperor Wu to the Kaiyuan era(690—740), the construction of Buddhist images at Qianfoya in Guangyuan, Sichuan, was very active. During this period, the construction of the caves can be divided into three phases. Caves of Phase I(690—700CE), represented by cave 535, show in the forms of their images a strong influence from the Huangzesi Grottoes dating to 650 CE. Caves of phase II(from the early 710s-to the first half of the 720s)are split between two image systems that can be respectively represented by caves 366 and 513. Caves of Phase III(from the mid—720s to 741)exhibit an image style that has combined the two systems formed in Phase II. This is most likely the outcome of the independent development of the Qianfoya image system.

Keywords: reign of Empress Wu; Kaiyuan era; Qianfoya in Guangyuan; Buddhist images

(Translated by WANG Pingxian)

四川广元地区的佛教石窟主要有千佛崖、皇泽寺、观音岩摩崖造像群。其中嘉陵江上游东岸的千佛崖石窟规模最大,初唐至盛唐是其开凿盛期,包含利州刺史毕重华等朝廷重臣所开凿的一些石窟[1][2]。关于千佛崖摩崖造像的资料整理与研究,目前已有内容总录刊布[2][3],一些重要研究成果也相继发表,但编年方面尚有深入探讨的空间。据笔者考察,千佛崖石窟在营建体系与造像风格上可分为几组,各组内窟龛的时间关系及各组间的影响关系等尚待探讨。本文将以开凿时间较明确(根据铭文)的窟龛为中心,对千佛崖佛教造像的分期及阶段特点进行考察,梳理该区域龛窟营建的工匠系统与发展体系。

以铭文资料和风格比较为线索,广元千佛崖佛教造像的发展可大致分为以下三期:

第一期:690至700年代诸窟龛;

第二期:710年代初至720年代前半诸窟龛;

第三期:虽无铭文,但从诸形式上推断应晚于第二期的诸窟龛,约在720年代前中期至741年左右(天宝年间以前)。

一 第一期(690至700年代)

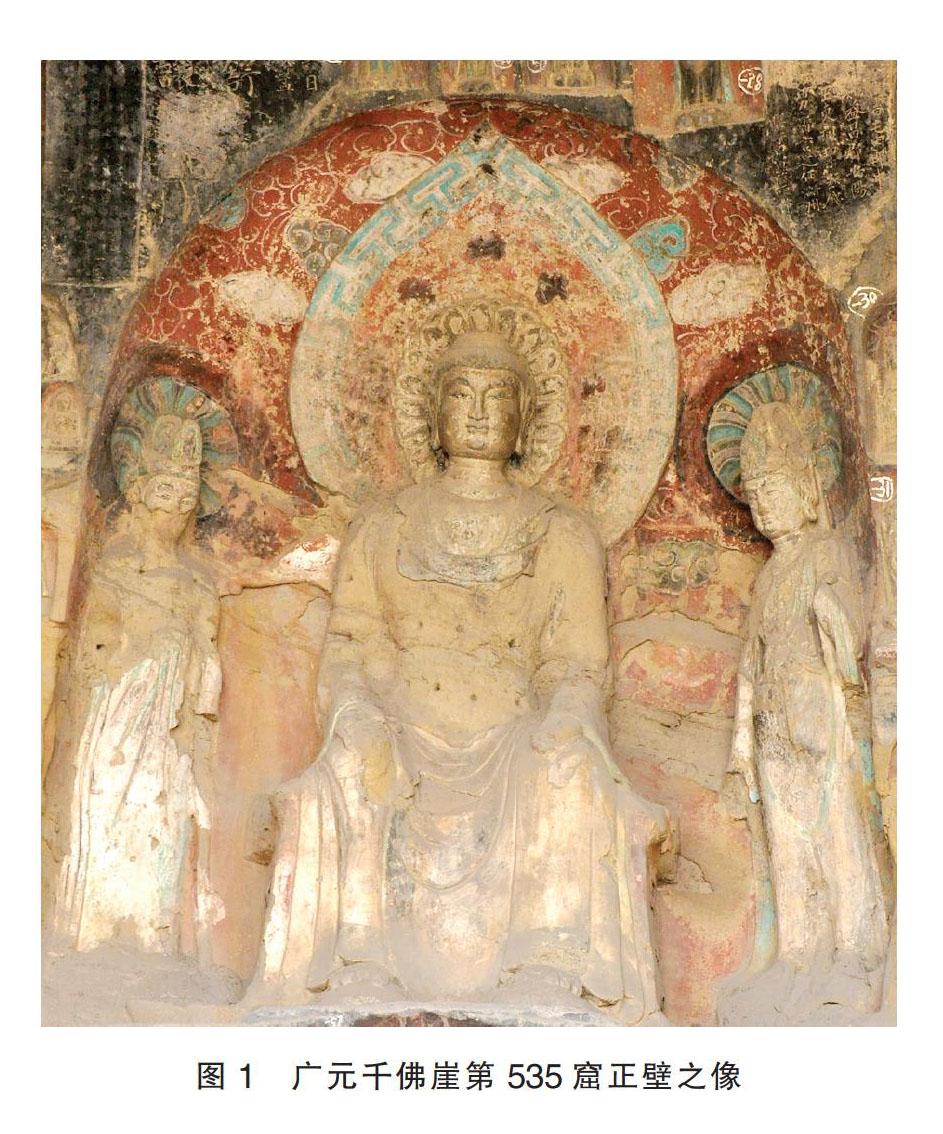

1. 第535窟(莲花洞)

此窟位于南段下层,窟门及前壁塌落,长方形平面,圆形窟顶。窟高360、宽495、深335cm?譹?訛。正壁(东壁)及左右壁(南北壁)开大龛,各壁面下部皆设53cm高的基坛。正壁大龛内设一倚坐佛二胁侍菩萨立像。正壁有万岁通天年间(696—697年)铭小龛,可知此窟营建年代的下限当在武周时期[4]。

a. 正壁(东壁)造像

倚坐佛高180cm,上半身表面破损,头部保留完好。覆钵状的肉髻表面未刻发丝。发际线略呈M形。面部方圆,脸颊肉感,眼窝深邃,眼睛细长,人中很短。颈部略长,刻三道颈纹。宽肩,着通肩式袈裟。由现存部分来看,胸腹部原本或许未表现出起伏。坐于方形束腰台座上,下半身掩于层层袈裟内,因而不见大腿形状。右手抚膝,左手置于膝上,掌心似乎向上。脚下踏小莲座(图1)。

胁侍立菩萨风化严重,右像面部的下半部分及上半身破损。两像似乎皆外侧之手举于肩侧,另一手垂于体侧,束高髻。右像菩萨宝冠上饰化佛;左像宝冠中央饰圆花,圆花两侧有W形垂饰。左像发际线及面部表情与主尊相似,身体修长,直立(未游足),饰胸饰和诸多璎珞。腹前U字形璎珞下端向两侧延伸出璎珞,吊于U字形璎珞上的圆饰似乎也向两側延伸出璎珞。天衣未左右相交,而是在身前呈U字形垂下。右上端的裙腰向外翻折出。

b. 左(南)、右(北)壁造像

左右壁两龛各缺损一尊菩萨立像,左壁坐佛像的台座经过重修。

左壁坐佛像残高127cm,头部的形状与正壁主尊像类似。溜肩,胸腹部几乎没有起伏,内衣外穿带袖衣,此外还有双层袈裟,外层为钩纽式偏袒右肩式(图2)。身前的袈裟开口很窄,前端呈刀尖状,与皇泽寺第45窟像类似,显示出两地造像间的联系。右手施无畏印,左肘缺失,印相不明。

左壁右菩萨像保存完好,右手握柳枝举于肩侧,左手垂于体前,掌心托有壶状物。上半身略显厚度,胸部圆润,腰部未收细。上半身略向主尊侧倾斜。穿着遮住左肩的内衣及双层裙,外层裙腰翻折出,内层裙腰很高。璎珞在腹前呈X字形交叉,交叉处有圆饰,X字形璎珞与另一根U字形璎珞在下半身相连接。

右壁坐佛高134cm,保存完好(图3)。不同于另两尊佛的是,此像刻螺发,且肉髻与地发间有大的圆饰(肉髻珠)。身着偏袒右肩式袈裟,鼓起的小腹透出柔软的肉体质感,这也区别于另两尊佛像。左腿在下结跏趺坐,右足从袈裟中露出,将短悬裳座分为左右两部分。此像的一大特征是饰胸饰和腕钏,并且右手施触地印,左手置于腹前,即所谓的成道像。

右壁左菩萨左手握柳枝举于胸前,右手握住天衣的一端垂下。此像身上的璎珞等装饰少于正壁及左壁菩萨像,腹前的U字形短璎珞下端有圆饰,从圆饰处延伸出两条璎珞并绕于背后。与左壁像一样腰部未收细且着双层裙,但区别在于此像上半身扁平,并且内层裙腰不高。外层裙腰翻折出的部分较长,裙摆仅到小腿处。

金银儿认为第535窟的三尊佛像构成了三世佛,正壁为弥勒佛,右壁为卢舍那佛,左壁为过去佛阿弥陀佛[5]。事实上,这一时期佩戴胸饰、腕钏等装饰的坐佛的尊格尚未固定。如受西安佛教美术影响的敦煌莫高窟第335窟(686年)中,所绘的戴胸饰、腕钏等的佛像为阿弥陀佛。而武周时期的巴中石窟西龛第87龛的坐佛像也佩戴胸饰、腕钏等,刻画的是其戴冠瞬间的场景,但无法断定此佛像尊格?譹?訛。因此,千佛崖第535窟的三尊雖应是三世佛,但除正壁主尊为弥勒佛之外,现阶段尚无法断定另两尊的尊格。

2. 第493窟(神龙窟)

此窟位于南段北部上层,马蹄形平面,穹窿状窟顶。窟高424、宽272、深176cm。仅设一倚坐佛像,高360cm(图4)。由右壁上方题记可知,该窟的营建时间为神龙二年(706),这也是千佛崖中除补刻造像之外现存纪年最早的开窟题记[4]36。佛像肉髻高大,肉髻与地发上刻螺发。面部方圆,眼窝深邃,细长的眼睛和扁平的鼻梁极富特色。人中短且下颌略突出,脸颊圆润。肩膀宽厚,胸前袈裟的拱起凸显了胸部肌肉。右手举于胸前,前端缺失,左手抚膝。内衣之外穿双层袈裟,外层为偏袒右肩式。大腿被袈裟遮掩住而形状不明。台座的两侧各有一尊托举着台座上沿的力士像,类似形式也见诸于山东省青州市龙兴寺出土的倚坐佛像,只是青州像托座的是天王像。

二 第二期(710年代初至720年代前半)

1. 第366窟(菩提瑞像窟,图5a、5b)

此窟位于中段中层,平面呈梯形,平顶窟顶。窟高325、前方宽355、后方宽410、深330cm。窟内中央设高68、长201、宽139cm的基坛,坛上设一坐佛二弟子二菩萨立像。诸像背后塑造出直达窟顶的芒果系双树背屏。在广元地区,芒果系双树表现可追溯至皇泽寺第12窟、第13窟(武后父母武士彟及杨氏于贞观二年所造)。第366窟的芒果系双树表现应该是受到皇泽寺影响。基坛斜前方两侧各为一身力士,坛正面还刻出二身单腿跪坐的供养人。主尊为头戴宝冠的菩提瑞像。后壁及左右壁下部设高78.5cm的基坛,坛上合计刻十二身弟子,应与龙门石窟擂鼓台中洞内所刻的祖师有所关联。左壁入口侧还高浮雕五身伎乐天。

第365窟与第366窟相邻,其主尊为倚坐弥勒,有认为这两个窟是成组营建的。罗世平曾据第366窟门侧的碑文及对檀越(施主)利州刺史毕重华的考证,指出第366窟与第365窟皆开凿于睿宗景云至延和年间(710—712)[6]。这一现象也可与龙门石窟擂鼓台三洞比对:擂鼓台中洞主尊为弥勒佛倚坐像,北洞主尊为菩提瑞像。南洞内壁面可见头戴宝冠、身饰璎珞的小型浮雕坐佛,有学者认为此窟原本的主尊或许也为菩提瑞像?譹?訛。由是可见,广元千佛崖的菩提瑞像、倚坐弥勒的组合与龙门石窟擂鼓台三洞或许有某种联系。

主尊坐佛高137cm,螺发,戴饰有云纹的高宝冠,胸饰和腕钏皆与第535窟右壁像相似,但增加了臂钏。面部近乎正方形,眼窝深邃,眼睛细长。身着偏袒右肩式袈裟,溜肩但肩膀很宽,胸部圆润,未表现出起伏。右手施触地印,左手置于腹前。腿部采用了山东地区隋前期至初唐时期所流行的双膝两端略扬起的形式。双足尖从袈裟中露出[4]39,有短的悬裳座。佛像的舌状头光周围刻有11身化佛。蒲江飞仙阁摩崖造像龛群飞仙阁区第60龛(689年,图6)及大佛坪区第9龛的主尊菩提瑞像上也可见到上述类似表现。但前者未戴胸饰,而后者双膝两端未扬起,采用单体菩提树而不是芒果系双树。

笈多式椅背的台座:第366窟主尊肩旁的椅背两侧有向后方(尾侧)回首的鸟,喙中衔摩羯鱼,双树的树干表面各有二只狮状动物,背上跨骑童子,左下方狮子下还有地神[2]351。此种椅背样式是受到印度流行的笈多式椅背的影响。在龙门石窟中,笈多式椅背始见于650年代的优填王像,670年代初至680年代时开始用于弥勒像,如龙门惠简洞(673年)和擂鼓台中洞主尊倚坐弥勒的椅背,皆雕有摩羯鱼的头部和后脚站立且背上坐童子的狮羊立兽(Vyalaka)。但四川地区,笈多式椅背运用于菩提瑞像的台座,其原因可能与此地菩提瑞像、倚坐弥勒佛成组出现有关。此外,蒲江大佛坪区第9龛主尊的台座显示出与千佛崖第366窟的密切关系,前者椅背上端亦有向后回首的长尾羽鸟,左右两侧由上至下为摩羯鱼和狮羊立兽,摩羯鱼的口中现狮子上半身,并且猿跨于狮羊立兽背上[7]。

千佛崖第366窟主尊背光周围化佛旁有半圆状物体(似为莲花),与蒲江飞仙阁区第60龛主尊头光周围的11个椭圆形纹样以及大佛坪区第9龛主尊头光周围的13个载于莲花座上的椭圆形纹样也有着某种联系。由以上种种不难推测,千佛崖造像应是受到了蒲江飞仙阁摩崖造像龛群的影响,以其为基础进行了些许改动。另外,第366窟主尊的台座束腰两侧各有一身单手及头部托举台座上沿的裸体力士,虽未见于飞仙阁区第60龛以及大佛坪区第9龛,但与前述千佛崖第一期第493窟主尊倚坐佛像的台座相通。台座基部正面还雕有二身单腿跪坐的供养人。

弟子、胁侍立菩萨、力士:左弟子是合掌的迦叶,右弟子是双手交叠于腹前的阿难。迦叶的带袖交襟内衣外还着双层袈裟,内层袈裟未披于右肩,底端呈细长状挂于右腕再垂下,外层袈裟为偏袒右肩式。阿难在掩于左肩的带袖内衣之外还穿几层袈裟,与迦叶的穿着方式类似,(由外至内)第二层袈裟的底端呈细长状挂于右腕再垂下,最外层袈裟为钩纽式偏袒右肩式。这种弟子像袈裟穿着方式的祖型可追溯至674年左右的陕西省马家河石窟,龙门石窟则从高平郡王洞(武周时期)开始流行于阿难像上。

两侧的立菩萨皆外侧的手握柳枝举于肩侧,左像的另一侧手握天衣,右像的另一侧手握宝瓶颈部。左像的璎珞在身前呈X字形交叉。右像的璎珞在腹前呈U字形垂下,底端向两侧下方分别延伸出垂至膝下的璎珞,U字形璎珞底部的圆饰又向下方各延伸出两条璎珞,腰纽中央也向下垂两条璎珞,与圆饰延伸出的璎珞在膝下处相叠(图5b)。这一形式类似于前述第535窟正壁左像。另外,两像胸腹部皆无起伏,腰部略收细。区别在于,右像身体呈筒状,左像下腹凸出且上半身向后仰。

力士仅右像存头部,束高发髻。两像重心皆在举腕一侧的腿上,另一侧腿游足,翻折出的腰布飘向主尊侧。胸部和手臂肌肉发达,鼓起的腹部未刻画腹肌。左像在肋骨附近表现出瘤状肌肉,类似于龙门石窟第563窟(710年左右)力士像。

其他:第366窟左右壁刻弟子,见于后述第744等窟。台座基坛的正面刻单腿跪坐的供养人,与陕西省彬县千佛洞(第23窟)及宝庆寺造像龛等类似。另值得注意的是,芒果系双树背屏中间的树干刻雷神,左右树干分别刻风神、电神等鬼神,诸像之间还浮雕飞天。整体表现的是天界?譹?訛。

需要指出的是,與千佛崖中菩提瑞像坐于芒果系双树下的表现系统不同,西安宝庆寺塔造像龛中戴宝冠和胸饰、施触地印的菩提瑞像是与菩提双树组合在一起的,而与芒果系双树组合在一起的则是阿弥陀佛和弥勒佛[8]。另外,陕西彬县贞观二年(628)大佛背后,除了刻有芒果系树叶外,还有捧持日、月的双手等细节。事实上,主尊背光左右两侧露出举着日月的人脸的例子,散见于北魏后期的陕西等北朝辖境内(但托举者均非阿修罗像)。若再溯源,则汉以降在体现汉族神话中天帝(西王母等)统合阴阳的性格时,常会在其左右配饰日月。上述佛教龛窟中主尊背光旁刻日月的例子或许与此有关。若此,第366窟的雷神等鬼神或许体现了佛教与汉族神话的融合。

2. 第513窟(韦抗窟)

位于中段中层,在规模最大的第512窟(大云古洞)左侧,为外方内圆拱形的二重龛,内侧马蹄形平面,窟顶略呈弧状。窟高220、宽232、深134cm。内窟一坐佛二弟子二菩萨立像,外窟(内窟门口外侧)左右二力士二天王二供养天。此窟的营建年代有两种观点:一种是根据外窟右壁题记中的纪年,认为是益州大都督府长史韦抗于开元十年(722)所开凿;另一种是依据《新唐书》和《旧唐书》等,认为是韦抗担任益州大都督府长史赴任蜀地的开元三—四年(715—716)间所开凿?譺?訛。

主尊坐佛高102cm,高大的肉髻和地发上刻螺发。面部方圆、眼窝深邃、人中很短等特点皆与第一期第535窟正壁像极为类似。胸腹部扁平没有起伏,内衣外还穿双层袈裟,身前袈裟开口如同刀尖状,这也体现出与第535窟左壁像及皇泽寺第45窟像(650—665年左右)的密切联系。右手前端缺失,从现存部分可推测原应举于胸前,左手施触地印。右腿在外侧结跏趺坐,右足尖从袈裟露出。莲花座的三重仰莲瓣下的筒状部饰有宝珠及花环等。束腰部也为圆筒形,其下的基部也饰有宝珠 (图7a)。

弟子、胁侍立菩萨:位于等高的基坛上,诸像足下的莲花座下连着唐草状高茎。左侧迦叶头部缺失,合掌,身着双层袈裟,内层袈裟的底端呈细长状挂于右腕再垂下,外层袈裟为钩纽式偏袒右肩式。前述第366窟中阿难和迦叶皆采用了与此类似的着衣方式,但此窟仅迦叶采用(迦叶和阿难都采用此种着衣方式,或仅迦叶采用的例子,仅可见于炳灵寺第23窟等唐代第一阶段窟)。右侧阿难双手捧方形经函,身着双层袈裟,外层为偏袒右肩式。

两侧立菩萨皆外侧的手举于肩侧,另一侧的手垂下,左像持宝瓶,右像握天衣端。左像的宝冠饰化佛,同第535窟正壁右像;右像的宝冠饰云纹。两像与第535右壁左像一样,呈现上半身长、胸部扁平的特征,但又出现了胸口下方凹陷、腰部急剧收细等新特点。U字形璎珞的下端有圆饰,圆饰处又向下方延伸出两条璎珞。左像下腹凸起,腰部略扭向主尊,靠近主尊一侧的腿略曲起(图7a)。

力士、天王、供养人:左侧力士(图7b)没有沿着腹肌和肋骨刻出瘤状肌肉,同第366窟右像(图5a)。两力士皆戴胸饰,此种形式未见于此前的广元造像[4]47。713年铭的第187窟主尊与第513窟一样位于第535窟的系谱上,但力士无胸饰(图8)。在龙门石窟中,660年代中期的袁弘洞和奉先寺洞(675年)等的力士除胸饰之外还戴璎珞,但进入690年代左右仅着天衣。第513窟的天王位于窟外,体格小于力士。天王穿着有护项和胸当的甲胄,戴披膊,护腹饰兽面,下身穿甲裙(图7b、7c),裙下可见胫甲、战沓,脚下无夜叉。左像左手持棒状武器,左脚游足而立;右像左手握剑身,重心落于左脚上。供养人像破损,可辨条帛,双腕举于头侧。

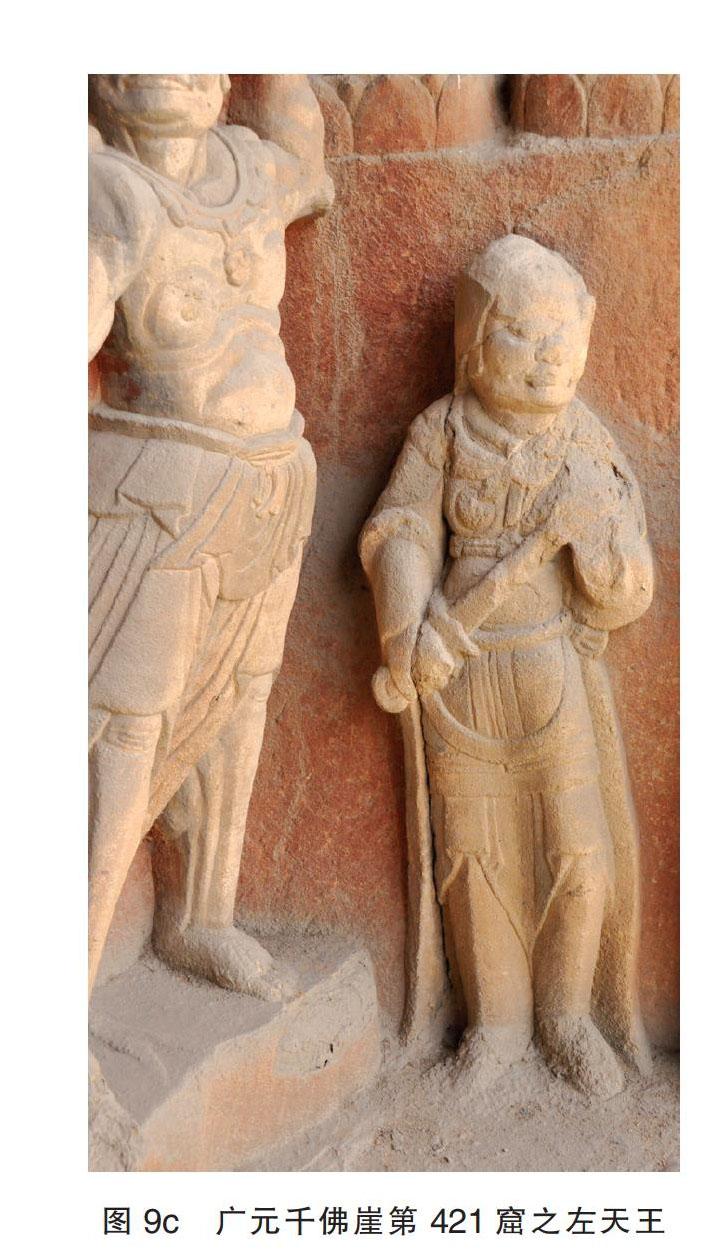

第421窟造像也与第513窟有诸多共同点。第421窟主尊头部缺失,上半身扁平,台座饰宝珠和璎珞等与第513窟的像(图9a)相同(但第421窟主尊双足露出袈裟,第513窟仅露右足)。另外,第421窟的迦叶和阿难的着衣方式也如第513窟那样与通常相反,但迦叶的内层袈裟未披于右肩,可见肌肤。两胁侍菩萨胸口下方凹陷,璎珞的形式以及弟子和菩萨台座下的唐草状高茎等也与第513窟一致。第421窟的力士也如第513窟那样饰胸饰,天王略小于力士且位于窟外等也相同。右天王将剑直立于身前,左手扶剑柄;左天王右手握剑柄,斜于胸腹前,另一手扶剑身(图9b、9c)。通过与第421窟之像比照,可知第513窟的外窟壁供养天(图7c)原是双手举着盛有供养物的壶置于头一侧。第421窟主尊台座基部前刻出单腿跪坐的供养人应该是受第366窟的影响。

弟子、胁侍立菩萨:莲花座下有透雕的圆形云唐草纹状的短茎,细节与第513窟等的略有差异。左侧菩萨脚下还有衔茎兽面。左侧迦叶右腕举至肩侧,左手持念珠置于腹前。右侧阿难双手置于腹前,似乎捧物。两像皆内衣之外还穿双层袈裟,外层袈裟为偏袒右肩式,内层袈裟的底端没有呈细长状挂于右腕。两菩萨外侧的手置于腹侧,另一侧手垂下,左像持宝瓶,右像执天衣一端。胸部圆润隆起,胸口下方凹陷,腹部刻画出柔软的肉感。由腰部收细、略扭腰、清晰的游足姿势等可看出第744窟菩萨较第513窟的增强了写实性。天衣左右交互挂于双腕,左像身前的 X字形璎珞与垂至膝下的U字形璎珞在膝盖上方相连。裙腰翻折,左像可看到露出的小腿和足部。

力士、天龙八部众:两力士皆未佩戴胸饰和腕钏,外侧的手上举,另一侧手向前方斜伸出,重心落于上举手的一侧。腹肌表现得很自然。腰布之外似乎还覆短布。外侧各有蹲坐的狮子。芒果系双树背屏上刻二身天龙八部众,为手持日月的阿修罗和龙神[3]320,左右上部刻供养天,左供养天后方还刻类似于台座上的龙头。贞观二年(628)的皇泽寺第12窟、第13窟中也可见芒果系双树与天龙八部众的组合,至少在650至660年代这种组合在四川地区尚未成为固定组合。千佛崖第二期(710年代初至720年代前半)的第366窟及第513窟等也未出现天龙八部众。因此可以断定,天龙八部众是千佛崖第三期的新题材,晚于皇泽寺。

3. 第689窟

位于南侧中层,方形平面,平顶窟顶。窟高200、宽390、深300cm。窟内中央设高7、长227、宽82cm的长方形基坛,坛上设一坐佛二弟子二立菩萨二天王二力士,诸像背后有芒果系双树背屏,其上浮雕八身天龙八部众。周壁浮雕千佛(图14)。

主尊坐佛高99cm,胸部略有厚度,上半身仍扁平。袈裟身前的开口呈刀尖状,双足从袈裟中露出。台座仰莲瓣下部饰一圈宝珠。这些皆与第513窟系统的第421窟主尊一致。区别在于,此像的仰莲瓣尖处可以看到布的表现,乍一看像无悬裳座,其实是袈裟底端垂到台座上挂在仰莲瓣尖。

弟子、胁侍立菩萨、力士、天龙八部众:弟子和胁侍立菩萨位于等高的基坛上,足踏有云唐草状根茎的莲花座,与第513窟、第421窟等类似。迦叶合掌,阿难双手捧方形经函。迦叶的着衣方式同第421窟像,内层袈裟未披于右肩,底端呈细长状挂于右腕,外层袈裟为偏袒右肩式,露出皮肤。左菩萨的发髻细长,下腹凸出,上半身较短且具肉感,类似第366窟左像,戴璎珞的方式同第366窟右像。右菩萨胸部很圆润,上半身近乎筒状,与第366窟右像类似,戴璎珞的方式同第366窟左像。力士未戴胸饰。另外,尤为特别的是,半圆雕的天王位于力士身后,这未见于其他窟。

此窟造像与第513窟系统的第421窟关系密切,同时也与第366窟有诸多共通之处。窟内中央设长方形基坛,并于诸像身后造出芒果系双树的背屏等类同于第366窟、第744窟,还像第744窟那样在背屏上浮雕天龙八部众。第744窟仅有二身天龙八部,而第689窟有八身,并出现了新形式的半圆雕天王。因此可推测,第689窟的营建时间应晚于第744窟。

4. 第86窟(阿弥陀窟)

位于柏堂寺北侧上方,外方内圆拱形的二重窟。内窟马蹄形平面,窟顶略有弧度。窟高285、宽290、深160cm。コ字形的低坛(高43cm)上设一立佛二弟子二立菩萨,窟外设二力士二天王二供养人。内窟后壁浮雕芒果系双树和八身天龙八部众。此外,主尊立像的脚下还有二身单腿跪坐的小供养人。

主尊立佛像(图15a)高193cm,肉髻高底面宽大,肉髻和地发上未刻出发丝。面部方圆,眼窝很浅,脸颊肉感,下巴刻线,人中很短。溜肩肩膀宽,上半身扁平,胸腹无起伏。内衣之外穿带袖衣,最外层通肩式袈裟胸前开口很大。右手施无畏印,左手掌心向前置于腹侧,像第150窟之像屈无名指和小指。袈裟上下半身的衣纹不相连,大腿刻出以膝盖为中心的同心圆状衣纹。袈裟短至小腿,露出内层的裙。巴中石窟北龛第2龛主尊(开元时期)有与这尊像类似的衣纹线及袈裟底边的表现(袈裟的胸前开口处表现不同)。背后所挂的布帐可见于西安寶庆寺造像龛群的几例成道像。另外,主尊脚旁单腿跪坐的供养人同前述第366窟和第421窟、第213窟。

弟子、胁侍立菩萨(图15a):左侧迦叶合掌,右侧阿难双手捧方形经函,与第513窟相同。两像皆穿着右衽交领式带袖内衣,外穿双层袈裟,迦叶的外层袈裟为凉州式偏袒右肩式,阿难像的为钩纽偏袒右肩式,袈裟皆短到小腿,露出内层的裙。两侧菩萨皆外侧的手握柳枝举于胸前,另一侧手握天衣一端垂下[9];颈部修长,胸口下方未凹陷两侧略收细。璎珞的佩戴方式同第211窟(图10),天衣左右交互挂于双腕,膝盖附近的天衣翻叠出,与第150窟相同(722年,图11)。

力士、天王:力士饰胸饰,靠近门口一侧的手握天衣伸向侧下方,另一侧的手腕上举。直立于岩座上。右像(图15b)与第213窟力士像有诸多共通之处,如肋骨和腹部上方刻出瘤状肌肉,但此像的肉体更厚重;腰布翻折出,膝盖处的布卷曲得如同剑尖一般;出现了新的膝盖和肘关节的表现形式,即在圆形之中画直线。天王体格略小。左像风化严重,可辨认出戴头盔,双手握剑柄[2]73。右像束高髻(图15b),戴护项和有胸当的甲胄以及护肩,有鳍袖。护腹之下可见甲裙及裙褶,裙下是胫甲和战沓。与门口相反一侧的手持战戟,身体呈三曲式站于邪鬼身上。力士戴胸饰,天王在内窟外侧,体格小于力士像,天王旁站着双手捧壶于头侧的供养人。以上诸点皆与第513窟及同系统第412窟、第213窟的相同。

此窟的主尊为立像,带袖衣之外穿胸口敞开的通肩式袈裟,右手施无畏印,垂下的左手无名指、小指弯曲等,与第二期第150窟主尊一致(图15a、11)。如前所述,第150窟主尊极有可能上下身衣纹线相连,因此第86窟的营建年代应晚于第150窟(722年)。

四 广元千佛崖石窟的发展过程

武周至开元时期千佛崖石窟的大致发展过程如表1所示。

1. 第一期

纵观广元千佛崖诸窟龛的营造发展过程, 690年代开凿的第535窟可以说是起点,对此后千佛崖的营建活动影响巨大。该窟与650—660年代左右的皇泽寺(如第45窟)在造像风格上明显相似。由风格的关联性不难推测出,武周时期广元地区内佛教信仰的中心发生了转移,龛窟的营建中心从皇泽寺转向了千佛崖。这或与皇泽寺石窟的开凿空间不足有关。因此可以说,千佛崖石窟690年代的造像应该位于皇泽寺石窟造像的延长线上。但同时,这一时期千佛崖造像还受到其他地区的影响,例如身体上饰有胸饰和璎珞的千佛崖第535窟右壁坐佛(图3)是受到680年代左右西安造像等的影响。武周期结束后,其他地区的造像信息依然持续传入千佛崖,例如第493窟(706年)主尊台座侧面雕托举力士(图4),在山东地区也可见到类似之例。因此,第535窟和第493窟应该属于千佛崖唐代诸窟的最初期,基本未体现出千佛崖造像的独特性,应营建于武周时期或此后不久。

2. 第二期

第366窟(710—712年)(图5)主尊的胸饰及胁侍菩萨的装饰形式等可见与第535窟的些许关联。而另一方面,菩提瑞像这一新造像题材及其背后的笈多式椅背等也体现出了千佛崖石窟与四川蒲江飞仙阁摩崖造像龛群等的关联性(图6)。值得注意的是,主尊为菩提瑞像,与其成组开凿的第365窟主尊为倚坐弥勒像,这种菩提像与倚坐弥勒的组合已有龙门石窟擂鼓台中洞和北洞的先例。笈多式椅背在龙门石窟中运用于倚坐弥勒,千佛崖是出现在本窟菩提瑞像的。这或许是中原地区(龙门石窟)的造像形式传入广元千佛崖时发生了混淆。作为外来样式的戴宝冠佛像传入千佛崖时,当地工匠并未完全遵从原型。结果,武周时期的广元地区产生出了区别于西安、洛阳地区的造像形式。另外,本窟周壁刻弟子也体现了龙门石窟擂鼓台中洞的影响。

窟内中央设方形基坛,其上设诸造像和透雕的芒果系双树背屏,此时千佛崖尚未出现明确的天龙八部众。皇泽寺第12窟、第13窟(628年)中,虽然刻出了芒果系双树和天龙八部众,但二者尚未为固定组合?譹?訛。本窟芒果系双树背屏上所浮雕的雷神及鬼神,有可能是为了体现主尊为天帝,但也不能完全否定是天龙八部众的可能性。

第513窟(韦抗窟,715年左右)与第366窟差异极大。主尊位于第535窟像的延长线上(图7a)。主尊坐佛和胁侍立菩萨皆上半身扁平,特别是后者,上半身较长且胸口下方凹陷很有特点,可视为这一阶段千佛崖唐代窟龛中菩萨立像的典型样式。迦叶采用了中原地区所流行的阿难的着衣形式。力士戴胸饰。天王中的一身单手持剑柄,另一手抚剑身。这些模式此后固定下来(图7b、7c)。此类戴胸饰的力士像在龙门石窟中约从660年代中期开始出现,至700年代初消失。而类似的天王像可见于西安大慈恩寺塔东门楣上的线刻[10]。龙门石窟见于敬善寺洞(660年代后半)等造像。随着奉先寺的营建, 670年代中期起源于西安的举腕且同侧腿屈起的天王进入到龙门,并取代了原有的样式。和天王像一同雕出的双手捧供养物于头侧的供养人常见于此后的千佛崖,其图像起源尚不明。与本窟坐佛及台座等有诸多共通形式的第187窟(713年)力士无胸饰,无天王(图8)。

3. 第三期(第二期两种系统的融合)

第421窟、第213龕(图9a、12a)与第513窟在龛窟形式及造像细节等有诸多共通点。这两个窟的主尊台座前刻有祖型源自第366窟的单腿跪坐的供养人(第513窟无)。第213窟的胁侍菩萨区别于第513窟及第421窟的,右像的璎珞形式同第366窟右像,左像的璎珞形式同第366窟系统的第211龛像(720年左右)。

开凿于710年代初至中期的第366窟和第513窟是两个极为重要的窟,各系统的工匠推动了此后千佛崖的营建活动。正如前文所述,第213窟虽应属于第513窟系统,但也存在诸多第366窟系统的要素,其年代在720年代前中期。可以说,正是在此时,这两大系统的工匠开始发生融合。

第689窟(图14)更明显地体现了这两个系统工匠作品的进一步融合。该窟不仅雕出了第513窟系统的主尊,且兼具了第366窟系统的芒果系双树背屏及(同系统744窟的)天龙八部众。第366窟系统的第744窟仅有二身天龙八部众,第689窟有八身。第689窟还出现了主尊袈裟底端挂于台座仰莲瓣上的新形式。因此,第689窟不仅明确地体现了两个系统的融合,并在此基础上进行了创新,可视为千佛崖唐代造像的一个顶点。

千佛崖还有几身立佛。第150龛(图11)属于第二期,造于722年。第86窟主尊(图15a)与第150窟有着诸多共同点,如手部形状、袈裟短且胸口敞开处呈U字形等。不同的是,第86窟主尊的大腿以膝盖为中心刻画出同心圆状的衣纹线,这种上下半身衣纹不相连是北周至隋、初唐西安造像的特征。力士戴胸饰,天王中的一身手抚剑身等,可看作受第513窟的影响(图15b)。同时,主尊脚下的单腿跪坐的供养人像则可追溯至第366窟。主尊背后除双树和天龙八部众之外还有布帐,这仅见于西安宝庆寺龛群,龙门石窟则无。

由是观之,第三期的造型风格,是第二期第366窟系统和第513系统相融合的产物,且对西安地区和龙门石窟的流行造像形式的接受度较前期有所增加。

4. 第三期诸窟的营建年代

如前所述,第213窟与第513窟系统的第421窟及第366窟系统的第211窟(720年)皆有关联,其营建时间当在720年代前中期。

第744窟属于第366窟系统,窟内中央设大型基坛,其上浮雕出芒果系双树背屏和天龙八部众,但天龙八部众仅二身,所以其年代无疑早于有八身天龙八部众的第689窟。但第744窟胁侍菩萨的腹部刻画出了此前所未有的柔软质感,因此此窟的营建时期应在第213龛和第689窟之间,断代在720年代中后期比较妥当。而作为第三期诸窟顶点的第689窟,开凿时间当在730年代初。立佛,由下半身衣纹线可以推测,第86窟应晚于第150窟(722年)。第86窟的天王、力士与第513窟类似,且有天龙八部众,应该晚于第213窟。综合考虑到第689窟的力士无胸饰,天王的形式也产生了变化等,第86窟的年代应在第689窟之前。综上可知,第86窟约在720年代后半。

结 语

千佛崖第一期的部分造像上,可看到几乎同时的武周和中宗、睿宗时期中原地区风格的影响。第二期, 660年代中期至700年左右的龙门石窟及西安等地的流行样式流入,如戴胸饰的力士和手抚剑身的天王等。第三期,西安等地700年以后的样式(佛背后挂布帐等)以及皇泽寺(芒果系双树背屏与天龙八部众的组合等)的样式流入,前者数量较少,影响也不太大。最为重要的是,第三期时,千佛崖第二期两大系统的造像样式发生了融合,并且还出现了新的独特形式。因此第三期可以说是千佛崖营造活动最繁荣的时期。第三期以后,虽然开凿了第806窟等几个大型石窟,但看不到第689窟中所呈现的独特形式,小龛和大型窟中的补刻成为此时期营造活动的主流。同时,广元地区的佛教造像营建中心转移到观音崖[1]15。

参考文献:

[1]姚崇新.巴蜀佛教石窟造像初步研究[M].北京:中华书局,2011:12-13.

[2]四川省文物管理局,成都文物考古研究所,北京大学中国考古学研究中心,广元千佛崖石刻艺术博物馆.广元石窟内容总录·千佛崖卷(上卷)[M].成都:巴蜀书社,2014:15.

[3]四川省文物管理局,成都文物考古研究所,北京大学中國考古学研究中心,广元千佛崖石刻艺术博物馆.广元石窟内容总录·千佛崖卷(下卷)[M].成都:巴蜀书社,2014.

[4]广元皇泽寺博物馆,成都市文物考古研究所.广元石窟[M].成都:巴蜀书社,2002:32.

[5]金银儿.广元千佛崖蓮華洞触地印像について[J].京都美学美术史学:第7期,2008:47.

[6]罗世平.千佛崖利州毕公及造像年代考[J].文物,1990(6):35.

[7]肥田路美,等.中国四川省石窟摩崖造像群に関する記録手法の研究およびデジタルアーカイヴ構築研究成果報告書[M].2005:88.

[8]八木春生.西安宝慶寺塔石像龕と同時期の他地域造像について[J].仏教艺术:第341号,2015.

[9]皇泽寺博物馆.广元石窟艺术[M].成都:四川美术出版社,2005:图117.

[10]冈田健.龍門石窟初唐造像論—その二高宗前期[J].佛教藝術:第186号,1989:103.