生境、情感与边民社会网络:中越跨国婚姻研究实践与反思

2020-06-15覃延佳

【摘 要】跨国婚姻作为历史上一种边境地区人群的常态化通婚形式,因民族国家边界管理方式的存在而演变成为边境地区亟需解决的社会问题。中国大陆学者在跨国婚姻的动因、身份困境与管理机制等方面做了大量研究,但仍未能形成一种具有社会文化整体观观照的研究范式。其核心原因是未能将边地社会的历史发展脉络、国外学术界关于跨国婚姻的研究及边地社会整体性的社会网絡纳入到综合讨论之中,因此显示出了个案研究丰富,而研究深度、广度稍显不足的状况。所以,我们需要结合实证研究,综合三种研究视角推进跨国婚姻研究。

【关键词】中越边境;跨国婚姻;社会网络;上嫁

【作 者】覃延佳,云南大学西南边疆少数民族研究中心副教授。云南昆明,650091。

【中图分类号】C912.4【文献识别码】A【文章编号】1004-454X(2020)02-0081-009

引 言

近10余年来,边境地区的跨国婚姻现象之所以为部分学人所热衷讨论,其最大的学术吸引力有二:其一,身处国界两侧的人群在社会文化上存在诸多差异,婚姻的缔结使得身处不同社会文化背景的个体结合在一起,吸引研究者以此为对象来讨论边地社会网络、跨国社会文化互动等方面的问题;其二,由于跨国婚姻的主体身居国家边缘地带,其身份属性潜含着国家意识等多方面信息,故而在身份认同等方面为研究者带来更多话语空间。自2005年以来,中国大陆学界对于中越跨国婚姻的讨论不仅涉及了法律、社会管理与身份认同等问题,部分学者还上升到国家战略的高度,提出跨国婚姻对于形塑国家形象与中越关系起到的作用。[1][2][3][4][5][6]

与上述研究策略与研究取向略有不同,中国台湾的部分社会学、人类学学者在研究跨国婚姻时,更多的讨论跨国婚姻市场、外籍新娘在家庭融入、社会适应与两性关系等方面存在的诸多难题及其纾解路径。[7][8][9][10][11]由此可见,因地缘关系与学术传统不同,海峡两岸学者对于跨国婚姻的讨论路向差别甚大。大陆学者多是从国家利益的大局来审视跨国婚姻作为一种社会现象所可能显现的影响;而台湾学者则多从社会与文化差异的角度来阐释越籍新娘在台生活的适应性及其相关问题。

从研究区域看,中国大陆学术界关于跨国婚姻的研究,主要侧重于西南边疆地区,同时也渐有学者关注浙江、福建等内地省份跨国婚姻移民、跨国婚姻家庭夫妻权力、社会适应等方面的问题。[12][13][14][15]整体而论,大陆学术界对于跨国婚姻的社会基础、族群认同、社会问题与司法问题等都有了一定的探讨。但从研究深度而言,目前中国大陆的跨国婚姻研究主要还是停留在对调查材料进行分析加工的阶段,在研究理论等方面甚少回应境外学术界关于跨国婚姻的研究。

近20年来,国外学术界围绕跨国婚姻问题做了不少探索,其中包括跨文化交流与融入、女性婚姻移民问题和婚姻上嫁等多个主题。[16][17][18][19]跨国婚姻移民作为跨国人口流动的一种重要方式之一,其基于不同文化传统与社会基础形成的新的跨国家庭及其存在的两性关系、社会责任等问题受到关注。[20]11-14国外学者虽亦关注基于国境两侧人群的通婚情况,但着力更多的是跨越较大国家地理空间而形成的跨国婚姻形式以及由此而产生的诸多问题。

在中国大陆学界的众多研究中,由于研究者基于社会治理与边境管理等视角来切入跨国婚姻这一主题,不可避免地带着一种围绕认同、身份实践与出入境管理等主题为核心的国家主义立场。作为中国学者,这样的研究立场无可厚非,但从学术研究角度观之,我们仍需在此基础上增加更多观察角度,才能对作为一种社会事实的跨国婚姻有更为客观深入的理解。前述国内外几种学术取向虽难分孰优孰劣,但就目下研究状况而言,我们除了在原有主题上深耕之外,还应适当走出国家主义的立场,尽可能从边民自身所处的地方历史脉络与现实社会情境中理解作为一种人群组合方式的跨国婚姻及其对我们理解边民生活提供观察视角。以此为参照,本文以文山壮族苗族自治州马关县金厂镇金厂村为田野考察中心,讨论这一代中越跨国婚姻存在的基本状况与存在的问题,希图综合以上不同研究取向展开探索。

一、“国门”边上的金厂村

本文集中考察的金厂镇位于云南省东南部马关县东南边境,东南面与越南两省(河江省、老街省)两县(新马街县、箐门县)相接壤,东北面与都龙镇相连,西北面与夹寒箐镇、小坝子镇隔河相望。金厂镇政府驻地距县城53千米,距国境线1.5千米,下设金厂村、老寨、中寨3个村委会。金厂镇与邻近的都龙镇一带地方,在清代以前为中国版图之一部分。明末清初之时,越南人趁明清交替及吴三桂之乱,逐渐将这一片地区侵吞。尽管雍正朝时期,前后两任云贵总督高其倬与鄂尔泰都曾上奏朝廷,争取将都龙、金厂一带地方收归清廷。但雍正帝认为安南国王在边务问题上显得很“恭顺”,遂未同意两位封疆大吏的奏议,而是下旨将马白关以下的大片地区“赐给”了越南。时隔一个多世纪之后,随着1897年中法越南勘界的完成,都龙、金厂一带地方才正式重新被划入我国版图,中法双方共同设立对汛制度这一地区进行管理。①

从1897年至1949年,都龙、金厂一带地方先后设置了茅坪、玉皇阁两个对汛,隶属于麻栗坡对汛督办公署。在对汛督办及各对汛点设置早期,其承担的最大功能包括跨境人口流动、边界维护、中法边务交涉等外交管理事宜。民国时期,云南省政府对河口、麻栗坡两个对汛督办的职能进行了大幅度调整,在边务管理基础上,增加了司法、行政职能,赋予对汛督办更加广泛的社会管理权力。[21]

尽管中法两国在边务管理规章及围绕对汛制度而开展的制度设计方面,都力图在现代民族国家界务管理的框架下进行,但是在实施过程中,由于兵力有限,加之中越边境地区多为崇山峻岭,便道纵横交错,对汛并未能对本就处在同一社会网络中的中越两国边民之流动与相互往来产生实质性的约束。因此,自十九世纪末至二十世纪五十年代,虽然中越两国间的边界已经清晰化,但处在边境地区生活的苗族、壮族、汉族、彝族等少数民族,依旧可以通过通婚、礼节互访和“砍火星”(苗族)、赶花山(苗族为主)等方式来维持较为紧密的血亲、姻亲关系。迄今为止,在马关县邻近的河口地区,不少嫁到中国的越南籍女性通过“拜后家”在实现自身社会关系的扩大;[22]而在马关县的金厂、都龙、夹寒箐等一带地区,二十世纪八九十年代就有不少中越两国的男性边民通过“打老庚”的方式来构建属于自身的“跨国”社会网络。进入九十年代中后期之后,随着中越关系正常化及中越边民互市点的增加,边民之间的小额经贸往来频繁,逐渐建立起了跨越国境的地方市场网络。在这样的历史与现实情境中,无论是苗族还是其他民族,都基于边境这一特殊的地理空间,织构属于自身的社会网络。从这一带地方的社会历史与近几十年的发展情况看,本文所讨论的中越边境地区跨国婚姻问题,并非近10余年才兴起的,只是因中越两国间的关系变化而发生性质上的变化。因此,我们认为,要深刻理解跨国婚姻的发展历程及其当下情况,亦需将这种社会现象放置在一定的历史时空中方能形成更为全面的认知。

本文考察的核心田野点以金厂村为主,该村位于金厂镇东北部,东邻越南河江省,南邻中寨村委会,西邻夹寒箐镇,北邻都龙镇。辖上田房、下田房龙山、草果湾、罗家坪、金厂街、上金厂、下金厂、马石、波哈10个村民小组。全村现有737户,共计2987人,其民族成份以苗族为主,还包括汉、壮两个民族,少数民族2603人,占總人口的87.14%。有耕地4187亩(田857亩,地3330亩)、人均耕地1.40亩,平均海拔1600米,年平均气温18℃。粮食主要种植稻谷、玉米、蔬菜等,经济作物主要种植杉木、草果、冬瓜树等,畜牧业主要是养猪、养牛、养羊等。

金厂村委会处于半山腰,马石、波哈等几个壮族村住在下方,有水源,可以种植水稻。汉族主要居住在金厂街道,而苗族则主要分布在罗家坪、上田房、草果湾等几个寨子。整体而言,作为一个边境村,由于交通闭塞、土地资源有限,金厂村人的生活并不算特别富裕,有不少家庭的经济条件依旧比较艰苦。在这样的条件下,大多数金厂年轻人主要通过前往昆明、广东、福建、广西等地务工,以维持家庭生计。与此同时,由于土地价格租金低廉,不少外地种植户都选择来金厂镇投资,租用当地的土地进行香蕉、草果、三七、黄姜等经济作物的种植。这两种趋势,使得金厂镇成为一个人口流动颇多的乡镇。金厂村作为金厂镇的市场与行政中心,更扮演人员集散地的角色。近年来,学术界不少学者都曾到访金厂镇,围绕跨国流动、跨国婚姻等相关主题开展了相应的研究工作,为我们更深入地理解金厂村的社会情况提供了参照。

二、金厂村越籍新娘的生境变化

如前文所述,跨国婚姻问题是一个涉及到诸多方面的社会问题。为了便于后文讨论,以下先根据调查资料所得,对金厂村的跨国婚姻情况及跨国婚姻中越南籍新娘的生活境况进行简单介绍。

(一)金厂村跨国婚姻的基本情况

根据金厂镇政府统计,截至2012年7月,金厂村共计有74户涉及边境跨国婚姻(因数据主要统计近10年结婚数,并未涵盖父辈以上人口,实际数据应该更多)。根据数据显示金厂村所涉及跨境婚姻中,自由恋爱结婚的31人,占跨境婚姻总对数数的41.8%;亲朋好友介绍的43人,约占跨境婚姻总对数的58.2%。而在实际调查访问中,笔者发现他们的认识方式主要为亲友的介绍,那些自称是在赶集、做工时认识后自由恋爱的夫妻实则也是事先经过亲友安排的。另外,值得注意的是,在这74户边境跨国婚姻中都是越南女方嫁入中国男方家庭;根据镇政府数据显示整个马关镇也只有一户越南男方入赘的情况。

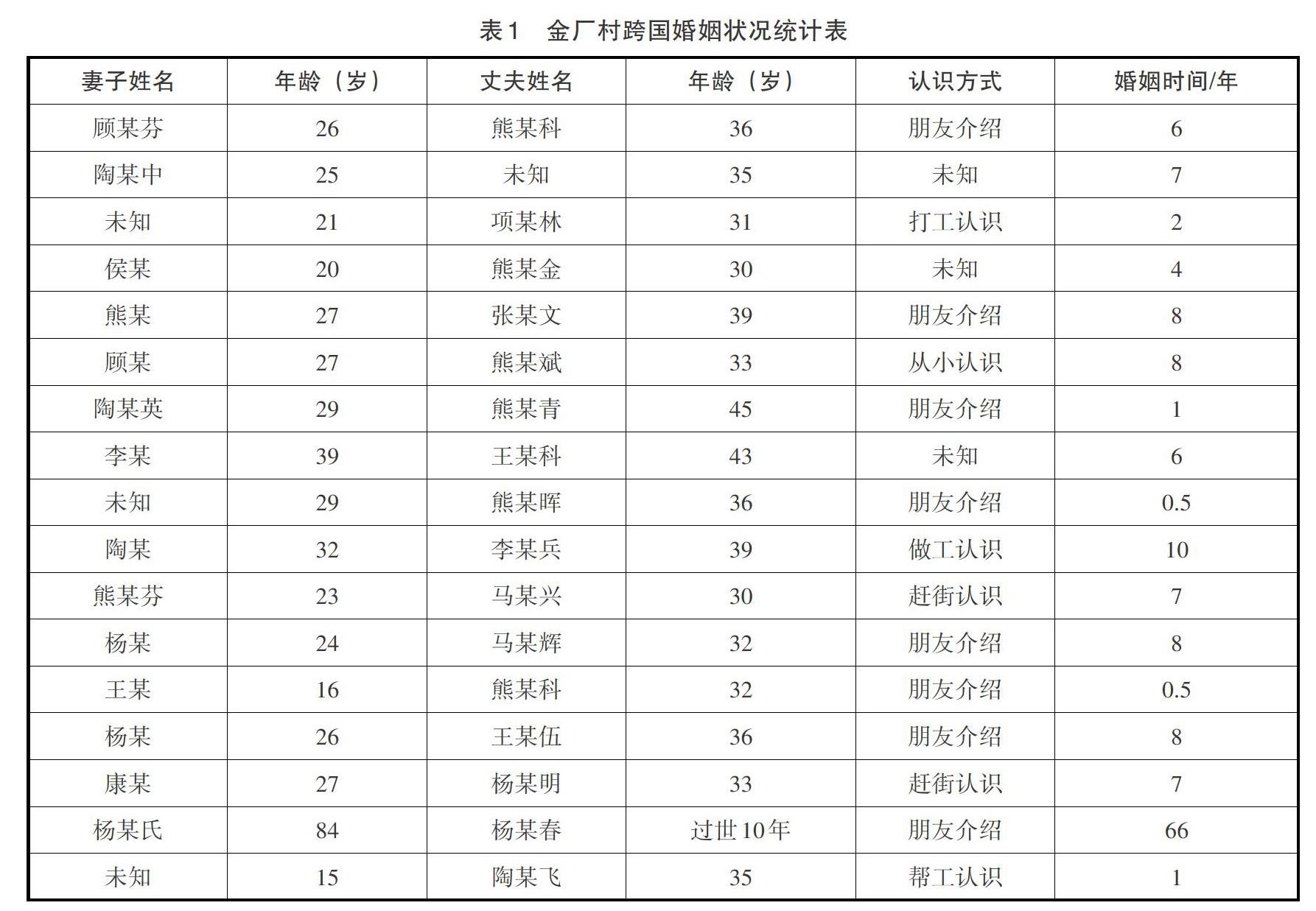

笔者在金厂村共调查访问了17户涉及边境跨国婚姻的家庭,这其中男女年龄差距较大,男性平均35岁,女性平均26岁,男方平均年龄长女方9岁左右(不包含82岁和15岁两个极端值:在这18对受访问夫妻中,最小的年龄只有15岁,而其配偶今年已35岁;最年长的有82岁)(见表1)。

表1 金厂村跨国婚姻状况统计表

[妻子姓名 年龄(岁) 丈夫姓名 年龄(岁) 认识方式 婚姻时间/年 顾某芬 26 熊某科 36 朋友介绍 6 陶某中 25 未知 35 未知 7 未知 21 项某林 31 打工认识 2 侯某 20 熊某金 30 未知 4 熊某 27 张某文 39 朋友介绍 8 顾某 27 熊某斌 33 从小认识 8 陶某英 29 熊某青 45 朋友介绍 1 李某 39 王某科 43 未知 6 未知 29 熊某晖 36 朋友介绍 0.5 陶某 32 李某兵 39 做工认识 10 熊某芬 23 马某兴 30 赶街认识 7 杨某 24 马某辉 32 朋友介绍 8 王某 16 熊某科 32 朋友介绍 0.5 杨某 26 王某伍 36 朋友介绍 8 康某 27 杨某明 33 赶街认识 7 杨某氏 84 杨某春 过世10年 朋友介绍 66 未知 15 陶某飞 35 帮工认识 1 ]

从上表可以看出,夫妻双方的年龄差距普遍较大。这种夫妻双方年龄上的不平等可以归纳为社会学上的“上嫁”现象。2005年由Nicole Constable主编的Cross-Border Marriages: Gender and Mobility in Transnational Asia一书,[23]就是讨论亚洲地区跨国婚姻中的“全球上嫁”(global hypergamy)现象。本论文集共收录了7篇论文,分别讨论日本、韩国、中国、越南、菲律宾、美国等不同国家所存在的跨国婚姻问题。其中,Louisa Schein探讨了文山州苗族的跨地域及跨国婚姻现象,指出文山地区的跨国婚姻是与越南战争密切相关的。与此同时,作者也报告了文山地区苗族很早就卷入了国内婚姻市场之中。二十世纪八十年代后期至九十年代中期,江苏省曾组织大规模到内地寻求配偶活动,不少男性来到云南寻找配偶。这是苗族人跨族际通婚的重要开端。作者认为,文山地区苗族妇女的外嫁现象,背后最大的动力来自于苗族妇女对美好生活的向往,而且经济因素占据核心地位。[24]53-79文集中的另一位作者则讨论了丽江纳西族的婚姻中介,指出婚姻中介在跨地区、跨族际通婚中扮演了重要角色。[25]34-52由此可以看出,无论身处何处,人们对于自身生活的定位及对婚姻生活的期待,都是基于对未来生活的一种期许。所不同的是,文集中的作者们关注的案例多为跨越很大空间距离的跨国婚姻形式,而金厂村一带的跨国婚姻跨越的空间距离并则相对较小。

正如以往研究者已经指出的,由于处于山区地带,交通闭塞,加之越南自身的经济发展水平相对比较落后,因而绝大多数越南家庭的生活水准比国境线这边的中国农村要低得多。我们的调查也显示,越南籍新娘结婚前后的生活状况确实存在较大差别。例如,村民王兴伍做了一个对比:“现在我们两口子一起去广东打工,一个月至少都能挣到7000-8000,而我小舅子在越南打工,辛辛苦苦一年也只有3000块的收入。所以你说他们怎么可能不想来中国。虽然我离过婚,年龄有比我老婆大很多,但是我敢肯定你现在赶她走她都不可能走的,这边的生活要比他们好太多。”值得注意的是,中越两国生活境况的差异,具有口碑传播效应,这也是促使跨国婚姻得以延续的重要推动力之一。

(二)家庭、村落与自我:金厂村越南籍新娘的生活境遇及其情感诉求

跨越国界而缔结的婚姻关系,面临着道德、法律、社会责任、家庭伦理等诸多方面的挑战。而在乡村社会中,这些问题的出现又没有纾解的途径,很多越南籍新娘在面对夫家之时,多是采取谨言慎行的办法,以求得更大的生活空间。下文将分四个方面梳理调查所见之越南籍新娘之生活与心理境况。

就家庭观念而言,大多数的越南籍新娘是极为重视的。跨越国界、离开亲友之后,男方家成为她们在中国的唯一避风港,因此大部分的妇女选择努力经营家庭,以获得男方及其父母的认可。以受访人李丽为例,她的丈夫耳朵听不见、婆婆眼瞎、公公早逝,还有2个年纪尚幼的儿子,一家人的重担都压在了她一个人身上。她嫁来时,用丈夫给的彩礼钱买了一头牛,现在的很多收入也是靠这头老母牛下牛仔换得,家里的牲口、摩托、电器也都是她自己辛辛苦苦种地换来的。这类女性的生活都是围绕着家人打转,很少有自己独立的时间,因此也比较难交到当地的朋友。

在家庭外的人际网络方面,不少越南籍新娘都不太善于与村人搞好人际关系,甚至对本国同胞也未能形成很稳固的关系。从我们的调查情况看,年长一些的越南籍新娘不太善于社交,更多精力是投入到家庭建设中。以嫁来中国已8年的熊珍为例,她对我们说:“除了丈夫家里的亲戚,其他人我都不怎么认识。这个村子里我只晓得有人也是从越南嫁来的可是我不知道到底是谁。她们也没来找过我所以我也懒得去跟她们认识。平时每天在家带小孩很忙的,我也没有多余的时间去跟别人聊天。”而近年嫁过来的年轻女性,则显得比较活泼。由于婚后都要生育小孩,几个一起带小孩的越南新娘会常聚在一起聊天,分享各自的喜悦或排解心中的苦闷。例如,在罗家坪村的几个不满20岁的越南籍新娘,就常聚在一起相互交流。

在自我身份认识方面,在诸多受访者中,大多数人对自己作为外国人的身份是有意识的,而且他们也感觉到男方家人对自己的挑剔。因此,作为越南人,她们在家庭关系中遇到矛盾或者困难时,更多的是选择自我消化,而不是找人进行纾解。受访人杨华就说:“我老公家里的人还是有很多看不起我的,他们会说我的一些坏话,我嫁来的时候只有16岁,他们觉得我小什么都不会经常骂我,但是我现在就是要证明给他们看我是可以的。”李丽的个案也值得关注,“我每天都很辛苦的在务农、养家,还要照顾我眼瞎的婆婆,给她做饭、洗衣服,可是就因为我是越南人她就很不喜欢我,我做什么他都要挑错。”

在两性关系方面,由于男方是越南籍新娘的主要依靠,因此在家庭生活中,她们大都主动选择顺应男方的要求,包括做家务、干农活和夫妻性生活等。例如,当我们问及如果和丈夫吵架心里委屈怎么辦时,杨华吐出了很多越南配偶的心声:“没办法了,只能自己忍着。这周围的人我都不熟,我们毕竟也是从其他国家嫁来的,不敢去说别人的坏话。心情不好的时候我下地去干干活,回来累了睡一觉就好了。”陶文中的回答也是其中的一个典型:“有的时候认识的几个也是从越南嫁来的人会一起聊天,大家都会讲一些自己老公的坏话,把委屈说出来就好了。不过这些话我也只会跟这些比较熟悉的人说。虽然也可以打电话跟家里人吐苦水,可是我从来都没有那样过,不想让他们知道我过的不好。”由以上的调查案例看,在跨国婚姻中越南籍新娘的角色是相对被动的。由于国家法律、社会偏见和自我意识上的种种制约,越南籍新娘需要很长的时间才能在家庭与村落中塑造出一个相对有存在感的身份角色。其中很大的成分取决于男方对她们的态度以及子女长大成人后对她们的理解程度。到目前为止,国家现行法律依旧将未能登记结婚的跨国婚姻划归为非法婚姻。边防公安部门有时还会定期对部分非法婚姻的越南籍妇女进行遣返。随着通讯技术的普及,近年出现了不少受到冷遇或家庭暴力的越南新娘逃离夫家回国的现象。由于没有司法保障,失去配偶的男方基本上不敢私自到越南女方家去找人,故而只能默认女方离去的结局。部分遭受家暴等情况越南籍女性逃离夫家事件的频频发生,既是一种逃避,更是一种对命运的反抗,这无形当中也在影响着当下跨国婚姻的缔结形式与未来趋向。

由于地处国家边界地带,作为边地社会的一种社会关系组织形式,跨国婚姻中的家庭关系与人际关系显得错综复杂。越南籍新娘在婚姻关系缔结过程中多半处于被动角色,并没有太多的自主选择权。婚后男女双方由于生长的国家制度与社会关系模式差别甚大,导致不少夫妻因价值观念等方面的不和而出现诸多问题。整体而言,女方主要处于被动的角色,无论是情感诉求还是自身的社会交往,都受到很大的制约。

三、中越边境跨国婚姻的分析与反思

笔者必须承认,以上材料的初步分析与以往跨国婚姻研究的讨论重点相近。但笔者欲借此机会,重新检视中国大陆学界关于跨国婚姻现象的研究路径及其成效。

(一)跨国婚姻研究中的两点歧误

如前所述,以苗族为代表的中越边境地区边民在十八和十九世纪经历了较大规模的迁徙之后,选择在国家力量相对薄弱的边缘地带生活繁衍,其背后的一大诉求就是希望能拥有一片可以相对固定生活的空间。十九世纪末中法越南勘界之前,这一片地区虽名义上属于越南管辖,但更多的是一种“中间地带”。在中越宗藩体系之下,金厂、都龙一带的中越交界地带虽以马白关为界,与内地互分畛域,但人群的流动及其结群方式依旧彰显了其族性特色。例如苗族主要通过被称为“砍火星”的家族聚会方式来确认自身的血亲网络;汉族作为后来者,往往通过编纂族谱等方式来实现跨地域的血亲关系联结。[26]与此同时,苗族、壮族、汉族等内部的相互通婚,构筑了一个关系较为紧密的通婚圈。在勘界之前,这样的通婚圈其实与内地苗族的通婚范围及其规则差别甚微。从历史上看,伴随着国界的勘定与中法之间边务管理的法理化,中越边境边民之间的通婚才成为夹杂国家、国民身份等诸多要素的社会问题。通过上述考察,我们认为,当下国内学术界对于跨国婚姻的研究,部分解释路径已不适用于当下的跨国婚姻现象,兹胪列如下:

第一,以往在分析跨国婚姻现象之时,不少学者从民族认同、性别比、经济发展水平差异等方面分析了跨国婚姻持续存在的原因,并已经注意到在民族国家的人口管理体制下,国籍问题对于部分跨国婚姻家庭的子女教育、社会保障等方面产生的制约。但从以上的事实观之,尽管民族情感、经济因素是跨国婚姻之所以持续存在的核心要素之一,但部分学者所提的性别比、跨国婚姻成本等原因,在目前情况看来,这些因素已经无法解释当下出现的新情况。

从越南2014年的人口统计看,越南的男性人口占总人口的50.2%,女性占比49.8%。因此,就宏观层面而言,人口性别比例并不构成跨国婚姻持续存在的核心要素。至于婚姻成本方面,实质上随着跨国婚姻数量的增加,中国籍男方需要支付给越方的钱物与在国内寻找配偶需要付出的日趋一致。据笔者2017年7月在金厂村邻近之都龙镇茅坪村的调查,越南新娘的结婚成本从5000到30000元不等,几乎与国内婚姻成本相同。总体而言,越年轻、长相越好的女方,男方需要支付给对方父母的钱财会更多,其中还要考虑婚姻状况及生育状况。就此看来,曾经适用于婚姻缔结理由分析的结婚成本,当下已经逐渐不能用于解释跨国婚姻现象。

第二,学界关注最多的国家认同问题,虽然曾经非常重要,但结合我们的调查经验,我们认为以国家认同等为讨论核心点,会遮蔽作为一种社会问题的跨国婚姻之实质,其理由有二:

首先,作为受教育水平较低的群体,越籍新娘在其生活经验中原本就没有太强烈的国家认同意识,抑或说,政治生活在其日常生活中所占比例甚低。在我们调查的16位越南女性中没有任何一位曾经接受过教育,她们不仅不会书写越南文字,就连说越南话也不太会讲。由于嫁过来的越南人都是苗族,她们平时也都是用苗语进行沟通。这些从越南嫁来的女性都不是家里的独生女,她们家里至少有3个以上的孩子,最多的一个家里甚至有9个小孩。李丽娘家就是有9个姊妹的典型代表,她自己介绍道:“我排名第4还是第5,家里父母过世得很早,都是哥哥姐姐把我养大的,然后我们又在帮忙养更小的弟弟妹妹,就是这样大的养小的,9个人都长大了。”这些女性小时候都没有机会读书,家里只有男孩才有上学的权利。她们结婚之后,最为关注的依旧是生活问题。在没有明确的政治意识之下,如果我们将国家认同意识当做一个与受访人交流的核心内容之一,势必会影响访谈的效果,同时也会让研究者陷入一种自我假说的困境中。

其二,嫁到中国来之后,她们更多的也还是关注自身的家庭建设。受语言文字的限制,迫使很多人只能进行一些简单的日常交流,对于国家的大政方针及国家形象的传播,实质上并不敏感。因此,当我们开展田野考察时,对于国家象征物的认识、对国家情感的体认等问题的设置与追问,看似很重要,但实际上并不是从其自身的生活脉络来理解其生境,难以获得当事人的情感体认,结果要么适得其反,要么只是获得一种模棱两可的答案,没有实质意义。

需要说明的是,笔者谈此两点,并非认为国家认同问题对于边民生活不重要,而是认为基于边民主位视角的观察、体验与深度交流才是拓展跨国婚姻研究的基本前提。以笔者多年带学生去中越边境地区开展的研究经历观之,大部分来自内地的学生,都自然而然的选择国家身份认同问题作为与越南籍新娘交流的核心点。这不仅会引起对方的警觉甚至反感,更无形中压缩了受访者与来访者之间的交流空间。因此,我们始终认为,国家认同或者国民身份问题,必须纳入到日常的生活实践中观察才有意义,而非当事人对来访者的随性表达。

(二)作为边民社会网络建构之一的跨国婚姻

从以往的研究看,金厂村的跨国婚姻与其他中越边境甚至中缅边境地区的跨国婚姻在婚姻形式、动因及其发展趋向上存在诸多共性。然迄今为止,将跨国婚姻视为一种边民社会网络构建之重要部分的研究还较少。大家关注更多的是法律、国籍、生计、婚姻状况等社会后果问题,而非结合历史与现实情境进行整体性探讨。作为近代全球化进程的一部分,中越边境地区的社会发展,不可避免的需要面对两国现代社会转型过程中的关系演变及其对人群活动空间的形塑。在现代民族国家治理框架下,边地人群的相互往来经历了疏通、堵塞、法治化管理等诸多过程。作为人群往来的一部分,中越边境地区人群的通婚历史悠久,只是在当下的社会环境中,成为边地社会需要解决的社会问题。

细究不同的跨国婚姻类型,我们发现,婚姻的促成除了在大环境上受到中越两国经济发展水平不平衡的影响,其在具体实践过程中还是借助于当地的社会网络。以笔者自2013年以来在中越边境地区的马关县、富宁县和麻栗坡县等地之观察来看,大部分经人介绍的跨国婚姻,大都建立在原有的亲属网络及经由商贸往来等活动建立的社会关系基础上。跨越国界意味着文化、法律、社会身份保障等诸多方面的不确定性。在缺乏正规的婚介机构参与的情况下,婚姻市场之所以能有效运行,其核心点就在于边地居民能熟练的运用当地的亲属及其他拟制亲属网络来达成彼此之间的基本交流与相互信任。

值得注意的是,除了基于婚姻缔结而形成的跨国亲属网络,多年来边民之间跨地域的商贸往来(例如金厂、茅坪的边民互市)、跨国务工、“打老庚”、社交媒体等不同社会网络交往形式,也是跨国婚姻得以延续的重要社会基础。此外,中越边境地区边民还借由一些共享文化价值与符号来实现社会网络的联结。[27]由此觀之,中越边境地区的跨国婚姻并非一个孤立的社会现象,而是叠合了历史与现实社会中的交往与整合而达成的一种社会网络建构方式。随着通信与互联网技术的发展,越南籍新娘借由网络与娘家保持更为频密的沟通。而部分中国丈夫也积极地参与到越南女方家庭的建设之中。因此,虽然中越两国在处理跨国婚姻方面仍有很多复杂的情况需要协商处理,但并未能阻碍跨国婚姻现象的持续存在。这种跨越边境不断编织的亲属网络关系,构成新时期边地社会网络结构的核心性基础。这种跨地域的社会关系组织方式,会随着国家间关系及全球化进程的变化而发生诸多变化。而若要对这种跨国社会网络有更为全面的认识,就需要深入到这些越南籍新娘及其家庭生活中,体会其在家庭建设、社会关系、情感诉求与双边往来等方面所面临的真切问题,从而借由个体的经验体系延伸到对一定空间范围下的人群社会网络整体性认知。

四、总 结

综要而言,跨国婚姻研究涉及到的主题甚为多样。从前述内容可以看出,国内民族学、人类学、社会学等不同学科的学者做了大量的努力与尝试,为我们更进一步的探讨这个问题起到重要作用。不过我们也应该看出,不少研究成果在主题选取、调查方法与分析路径上存在高度同质性,与国际学术界的对话与交流甚少。其中,从国家立场出发而进行的分析占主导地位,而从边民社会视角来进行综合分析的研究并未占据主流。

经由上文的分析,笔者认为,对跨国婚姻的认识,不仅需要在边地社会历史发展脉络与现实情境中进行把握,还需要结合全球化背景下人群的流动特性、婚姻缔结方式及移动互联网发展过程中边民社会网络建构等方面进行综合讨论。婚姻作为人类社会一个永恒的话题,是社会延续的核心基础。跨国婚姻的持续存在,不仅对边民跨国社会网络构建产生重要影响,同时也对现代民族国家的管理模式提出挑战。在文明互鉴、民心相通的国家战略大背景下,如何基于地方社会文化传统,构建出新型的边民社会管理模式,还需要做更多的研究探索。

(本文调查过程中曾获西南大学民族学专业学生张倩协助收集整理材料,特致谢忱。)

参考文献:

[1] 李娟,罗柳宁,龙耀.人类学视野中的“无国籍女人”——以广西大新县A 村为例[J].百色学院学报,2007(1).

[2] 周建新.中越边境跨国婚姻中女性及其子女的身份困境——以广西大新县壮村个案为例[J].思想战线,2008(4).

[3] 李雪岩,龙耀.中越边境跨国婚姻问题研究 (妇女篇)——以广西大新县德天村为例[J].世界民族,2008(4).

[4] 郑宇,杨红巧.跨国婚姻关系与边疆民族社会变迁——以中越边境红岩寨苗族为例[J].学术探索,2009(5).

[5] 谷家荣.地域、身份与认同——云南金水河村傣族跨国婚姻调查[J].青海民族研究,2009(4).

[6] 保跃平.选择与困境: 云南边境跨国婚姻的社会学分析[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2013(4).

[7] 王宏仁,张书铭.商品化的台越跨国婚姻[J]. 台湾社会学,2003(6).

[8] Su-Chen Yu,Mattew N. H. Wang,Yu-Chih Chen,Pei-Fan Mu.The Lived Experiences of Fathers in Cross-National Marriages[J].The Journal of Nursing Research , 2011(3).

[9] Lin, L. H.,Hung, C. H.Vietnamese Women Immigrants' Life Adaptation,Social Support, and Depression[J].The Journal of Nursing Research,2007(15).

[10] 谢卧龙,刘恵婴,黄志中.解析跨国婚姻路上亲密暴力的婚姻本质与权力关系[J].高雄师范大学学报(教育与社会科学类),2017(42).

[11] 唐文慧,宏仁.结构限制下的能动性施展:台越跨国婚姻受暴妇女的动态父权协商[J].台湾社会学研究季刊,2011(82).

[12] 方明.中国跨国婚姻移民的融入适应研究——以浙江省庆元县为例[J].世界民族,2018(3).

[13] 张艳霞,吴宜超.中柬跨国婚姻中的夫妻权力关系及其影响因素——以福建省松溪县为例[J].中国农业大学学报(哲学社会科学版),2018(4).

[14] 崔金海.跨国婚姻家庭中女性生活适应类型研究——以中韩跨国婚姻为例[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2017(6).

[15] 孙秋云,郑进.难以跨越的边界:中国中部山区跨国婚姻女性身份呈现——基于鄂东北红安、大悟两县越南媳妇的调查[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版),2017(1).

[16] Sari K. Ishii eds.Marriage Migration in Asia: Emerging Minorities at the Frontiers of Nation-States[D].Singapore:NUS Press,Kyoto University Press,2016.

[17] Nicole Constable ed.Cross-Border Marriages:Gender and Mobility in Transnational Asia[D].Philadelphia:University of Pennsylvania Press,2005.

[18] Sidharthan Maunaguru. Marrying for a Future: Transnational Sri Lankan Tamil Marriages in the Shadow of Wars[M].Washington:University of Washington Press,2019.

[19] Chigusa Yamaura. Marrying Transnational, Desiring Local: Making “Marriageable Others” in Japanese-Chinese Cross-border Matchmaking[J].Anthropological Quarterly,2015(4).

[20] Patcharin Lapanun. Love, Money and Obligation: Transnational Marriage in a Northeastern Thai Village[M].Singapore:NUS Press,2019.

[21] 陈元恵.从国防与外交机构到特别行政区——清末民国时期云南对汛督办的设立与演变[J].中国边疆史地研究,2008(2).

[22] 王越平.中越邊境壮族跨国婚姻中的“拜后家”研究——以云南河口县中寨村为例[J].民族研究,2010(6).

[23] Nicole Constable ed.Cross-Border Marriages: Gender and Mobility in Transnational Asia[M].Philadelphia:University of Pennsylvania Press,2005.

[24] Louisa Schein.Marrying out of Place: Hmong/Miao Women Across and Beyond China.in Nicole Constable ed.Cross-Border Marriages: Gender and Mobility in Transnational Asia[M].Philadelphia:University of Pennsylvania Press,2005.

[25] Emily Chao.Cautionary Tales: Marriage Strategies, State Discourse, and Women's Agency in a Naxi Village in Southwestern China.in Nicole Constable ed.Cross-Border Marriages: Gender and Mobility in Transnational Asia[M].Philadelphia:University of Pennsylvania Press,2005.

[26] 覃延佳,田麗娟.中越边境地区苗族难民的跨境流动及其社会网络建构——以马关县金厂村为例[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2018(2).

[27] 邓玉函,夏福立,中越边境跨界文化共享研究:以瑶族银器为例[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2019(6).

Abstract:Cross-border marriage, as a common marriage practice for border residents in history, has become an urgent social problem due to the border control pattern adopted by the nation state. Chinese researchers have done substantial studies on the motivations, identity dilemma, and control mechanism in terms of cross-border marriage; however, there is still a lack of research paradigm with a holistic social and cultural inquiry. The cause of this lack is due to the fact that researchers are not able to incorporate the historical context of border society, the foreign literature of cross-border marriage studies, and the overall social networks in the border society, into comprehensive discussions. Therefore, it results to the current situations as abundant case studies with a relative deficiency regard of research depth and range. Thus, we should integrate empirical studies and combine three above-mention research perspectives to push forward the studies on cross-border marriage.

Key words:China-Vietnam borderland; cross-border marriage; social network; hypergamy

〔责任编辑:罗柳宁〕