隧道穿越富水浅埋软岩及古滑坡段施工关键技术研究

2020-06-15蒋若愚中铁二十五局集团第四工程有限公司广西柳州545007

蒋若愚 (中铁二十五局集团第四工程有限公司,广西 柳州 545007)

1 引言

近年来在国家西部大开发现代化战略的号召下,我国西南部地区的交通基础设施建设的飞速发展。但是由于我国西南地区地势起伏较大,地形复杂,在道路修建和选线过程中,受整体规划、地形等因素的限制,不可避免的会出现采用隧道穿越浅埋段或滑坡段等特殊地段的情况。当在进行穿越浅埋段或滑坡体段的隧道施工时,容易引起隧道结构变形、滑坡体失稳、塌方等后续工程事故或地质灾害。如何采用有效措施确保隧道穿越浅埋滑坡体段施工安全及施工效率,对浅埋隧道穿越滑坡体段的修建具有重要价值和参考意义。本文以新建成都至兰州铁路松潘隧道进口为工程背景,在现场调查的基础上开展了滑坡体稳定性分析及隧道施工方案优选工作,研究成果对类似浅埋隧道穿越滑坡段的修建具有一定参考价值和理论指导意义。

2 工程概况

松潘隧道全长8048m,为单洞双线隧道,设计时速200km/h,隧址位于岷江左岸,地处岷江活动断裂南段右侧150~700m,位于岷江断裂的下盘(被动盘)。东关古村1#滑坡位于松潘县境内松潘隧道上方,铁路沿线里程D4K241+420~+470位置,该段隧道埋深约42m。洞内开挖时东关古村1#滑坡中前段的地面沉降发生近方形地面下陷,周边出现地裂缝,形成变形轻微的地裂缝,当时地表沉降量为2~3m,严重威胁到滑坡体中部下方的隧道工程的施工及滑坡体下方居民人身财产安全(图1)。斜坡一旦失稳,危害程度非常大。隧址地层岩性主要为炭质板岩、炭质千枚岩,薄层状,局部夹白色方解石岩脉,岩质软,受岷江断裂构造影响,局部层理扭曲,可见挤压构造痕迹,小型褶皱发育,节理裂隙发育,围岩破碎~极破碎,局部围岩手可捏碎,局部基岩裂隙水发育,呈股状渗流,炭质板岩、板岩、炭质千枚岩遇水易软化,掌子面及拱顶掉块严重,围岩稳定性差。

图1 隧道与滑坡的位置关系

3 滑坡基本特征

3.1 滑坡发育分布特征

东关古村1#滑坡位于松潘县境内新建铁路成都至兰州线-松潘隧道D4K241+420~+470段上方山体处,属于构造侵蚀地貌;主滑方向为287°,滑坡海拔介于2850~2980m之间;滑坡平面形态呈舌形,剖面形态呈圆弧形,纵长约400m,横宽约150m,平均厚度约6m,面积 6×104m2,体积约 36×104m3;滑坡坡体平均坡度约26°,局部小于小于20°。此外,附近地面多处发生沉降,沉降面积约为300m2,沉降量2~3m,塌陷后缘有裂缝,滑坡后缘有一定程度的下挫。

3.2 滑坡变形特征

通过现场对该滑坡工程的详细地质调查,其变形具有以下3个特点:

图2 东关古村1#滑坡全貌

图3 东关古村1#滑坡2~2工程地质剖面图

①滑体物质主要为含碎石粉质粘土及粉质粘土,厚度3~8m,滑坡体积约36×104m3,规模为中型滑坡,发生破坏时以浅表部滑塌为主要方式;

②滑坡变形特征表现为滑坡体后缘下挫变形、中部变性裂缝、中前部地面塌陷;

③滑坡在天然状态下处于稳定状态,根据调查结果,滑坡范围内发生的滑塌发生于汛期连续降雨后,故其变形时间主要为连续降雨后。

3.3 滑坡岩土物理力学性质

根据现场勘查结果,构成滑床的岩石为三叠系上统新都桥组(T3x)砂岩、板岩,位于强风化带。由试验结果可知:试验岩石单轴饱和抗压强度都基本小于30MPa,特别是塌陷区岩石单轴饱和抗压强度都基本小于15MPa,均属较软岩。

3.4 滑坡变形机制分析

现场调查及勘探资料表明,本处滑坡中前部主滑区受下方隧道开挖过程中的爆破影响,使中前部产生集中应力,坡体应力调整,中前部岩层失稳产生塌陷区。可见,该滑坡的变形机制及破坏过程为:中间滑动区滑带多是地质上已存在的相对软弱带(面),在连续降雨后受水软化强度降低,一旦关键阻滑段对中间滑动区支撑减弱,将导致滑体逐渐产生变形;随着中间滑动区的变形,致使后缘滑动区随之向下滑移变形;最终形成前部牵引中部,中部滑体失去阻滑段牵引后部的牵引模式。

4 滑坡稳定性计算与评价

4.1 滑坡稳定性计算

4.1.1 计算模型与工况

①计算模型

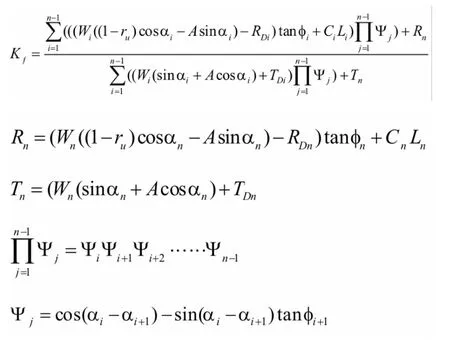

勘探资料表明,该滑坡体滑带位于岩土交界面,呈平顺曲线型,可能会沿岩土交界面产生折线型整体性滑动。故本次计算按折线型滑动面破坏模式计算其整体稳定性。同时基于极限平衡理论采用折线型滑动面的传递系数法计算滑坡体的稳定性和剩余下滑力,计算模型见图4,相关计算公式如下。

图4 传递系数法(折线型滑动面)(堆积层滑坡计算模型)

式中:

γi—推力作用下滑坡安全系数;

Ψi—第i条块至第i+1条块的剩余下滑推力传递系数;

Ti—第i条块在滑动面上切线方向反力,单位:kN/m;

Ri—第条块滑动面抗滑力,单位:kN/m;

Kf—稳定系数;

Ni—第i条块体在滑动面上的反力;

ci—第i条块体岩土体的粘结强度标准值;

φi—第i条块体滑带土的内摩擦角标准值;

Li—第i条块体滑动面长度;

θi—第i条块体底面倾角,反倾时取负值;

Wi—第i条块自重及地面荷载之和。

②计算工况

根据东关古村1#滑坡的地质环境背景及形成机制,计算工况考虑了3种工况:工况一,自重状态;工况二,自重+暴雨;工况三,自重+地震。

4.1.2 计算剖面选取

本次稳定性计算选取滑坡区2-2’剖面,计算剖面模型、条块划分见图5。

图5 坡体2-2′剖面稳定性计算条分图

4.1.3 计算参数选取

①滑体土重度的确定

计算模型中,滑坡区滑体的天然重度平均值取17.98kN/m3,饱和重度取19.62kN/m3。

②抗剪强度取值分析

参考滑体地质情况及物质组成,根据试验室试验结果,并通过反算检验以及类似工程经验取值对比等方法综合确定滑体土抗剪强度参数的取值,如表1所示。

滑带土抗剪强度参数表 表1

③参数取值

滑坡稳定性计算滑带物理力学参数取值如表2所示。

滑坡稳定性计算滑带参数表 表2

4.1.4 滑坡稳定性计算与结果评述

①评价标准

根据《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T 32864—2016)将该滑坡防治工程级别划分Ⅲ级,其稳定性评价标准见表3。

②滑坡稳定性评价

本次东关古村1#滑坡稳定性计算选取了2-2’剖面。通过稳定性计算,按评价标准划分其稳定性结果见表4。

计算结果表明:东关古村1#滑坡各剖面的稳定状态与本次调查的情况基本吻合;天然工况下(工况 1),2-2’剖面稳定系数Fs=1.76≥1.15,均处于稳定状态;暴雨工况下(工况 2),2-2’剖面稳定系数 Fs=1.05,1.05≤Fs<1.15,处于基本稳定状态;天然+地震工况下(工况3),2-2’剖面 Fs=1.52≥1.15,均处于稳定状态。

滑坡稳定状态划分 表3

东关古村1#滑坡稳定性评价统计表 表4

4.2 滑坡稳定性的定性分析

对多个天然、地震工况下进行分析,该滑坡整体均处于稳定状态,在暴雨工况下处于基本稳定状态。但通过前述变形体的形成机制及破坏模式的分析,滑坡在连续降雨后滑坡体有可能会出现开裂、沉降、前缘溜滑等情况,若前段塌陷段不予治理或处治不当,在暴雨情况下极易导致滑坡产生滑移甚至失稳破坏。

5 浅埋软岩隧道穿越滑坡段防治方案建议

根据滑坡稳定性与剩余下滑力结果分析,滑坡再次变形破坏的可能性大,结合现场场地条件制定施工关键技术方案。

5.1 松潘隧道 D4K241+420~+470滑坡体段及塌陷区施工方案

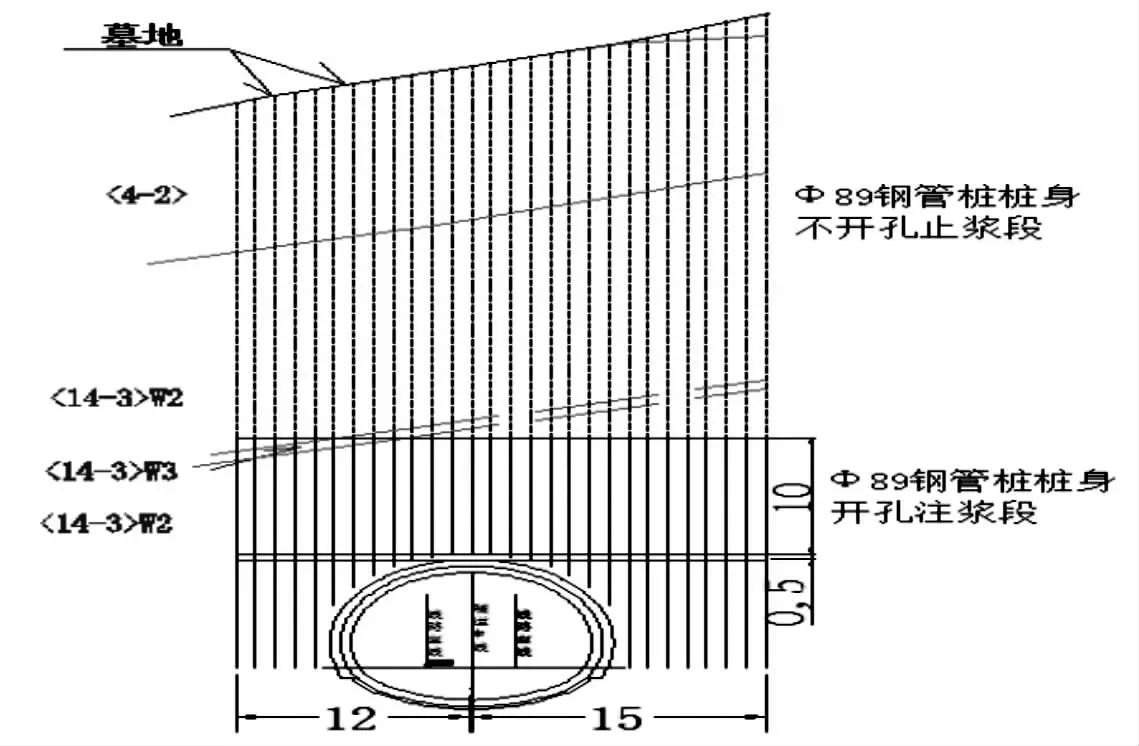

松潘隧道D4K241+400~D4K241+470段地表采用φ89mm钢管桩注浆(如图6、7所示),注浆管间距1.0m×1.0m,采用交错布置方式:横向加固范围为隧道中线左侧15m(靠山侧)至右侧12m;竖向加固深度为拱顶开挖轮廓线外50cm至其上方10m,两侧边墙外加固深度中下台阶钢架连接板处。注浆加固范围以外部分钢管桩桩身不开孔作为止浆段。

图6 地表φ89mm钢管桩平面布置图

图7 φ89mm钢管桩注浆加固横断面布置图

5.2 隧道支护施工方案

松潘隧道进口按新奥法原理组织施工,管棚施工段落隧道围岩为V级,采用台阶法加临时仰拱开挖。开挖过程中采用H型钢架+喷锚支护,光面爆破。同时严格控制超欠挖,减少对围岩的扰动和地表周边地区生态环境的破坏。保证开挖成形质量,减少超挖回填。根据现场情况及作业环境,隧道采用超前搭接中管棚加大外插角小导管预注浆相结合的超前支护施工,管棚外插角10°~15°,φ42小导管外插角45°,环向间距均为40cm,管棚纵向6m一环,单根长9m,小导管纵向3.0m一环,单根长5m(如图8、9所示)。

图8 管棚及小导管安装布置横断面示意图

图9 管棚及小导管安装布置纵断面示意图

6 现场监控量测及实际处治效果

为保证松潘隧道进口顺利穿越浅埋段滑坡体,在滑坡体区域范围设置地表位移监测点,隧道内部设置监控量测点,在隧道开挖过程中监测滑坡体及隧道变形情况。根据施工期间的监控量测数据及结果显示:在开挖支护前期,隧道内拱顶有一定变形,后期当钢架、钢筋网片和喷射混凝土等初期支护封闭完成后,变形逐渐收敛,总量均为20cm左右,隧道变形总体稳定。而地表变形在开挖完成后变形总量约10mm,在规范允许和可控范围内。

7 结论及建议

浅埋隧道在穿越滑坡体段施工时,由于其地质情况的复杂性,易造成隧道塌方、初支等衬砌变形等情况发生,对隧道安全及施工进度带来很大影响和隐患。本文对某滑坡体的稳定性进行了分析,开展了浅埋软岩隧道穿越滑坡段施工关键技术研究、滑坡体处治方案优选和现场监控量测工作,采取地表钢管桩加固、洞内超前搭接中管棚加大外插角小导管预注浆相结合的超前支护施工等关键技术,有效地控制隧道及周边地表的变形情况,达到了较好的处治效果,确保了隧道在滑坡段的如期穿越和施工安全。本文施工关键技术及结论对类似浅埋隧道穿越滑坡段的修建具有一定参考价值和理论指导意义。