就地城镇化地区城乡建设用地时空格局演变

——以福建省晋江市为例

2020-06-13杨义炜

杨义炜,刘 辉,付 银

(福州大学 环境与资源学院,福建 福州 350000)

中国的城镇化迅速推进,社会经济飞速发展。在快速城镇化过程中,中国东南沿海部分地区出现了以发展乡村企业为主导的非农产业[1],城镇生活方式和行政管理制度逐渐普及,农民就地城镇化的现象,与西方发达国家由人口从乡村迁往城镇、以大中城市为发展核心的传统城镇化[2]具有显著区别。同时,国外发展中国家如印度、泰国等国家在城镇化过程中也出现了诸如“城乡融合区”“乡村都市带”等城镇化的新形式[3],这些新形式在某种程度上也渗透着就地城镇化。国内外城镇化发展历程表明就地城镇化具有普遍性和客观必然性,急需突破传统城乡二元结构分析框架予以深入研究[4]。在传统城镇化模式下,城市经济迅速发展,但是容易造成城市无序的蔓延、大量占用生态用地和农田,造成生态环境破坏、生态系统服务功能损失,然而,就地城镇化下乡村聚落直接转化为城乡建设用地,能有效缓解城市的无序蔓延和乡村“空心化”现象,提高土地资源的利用效率[5]。

无论是哪种形式的城市化,城乡建设用地均是变化最快速,对生态环境影响最为剧烈的用地类型[6]。城乡建设用地的时空演变过程和格局直接或间接的反映城市化进程中城乡“人-地”矛盾协调的动态特征[7]。目前,我国进入快速城镇化时期,城乡建设用地不断蚕食自然生态用地与农业用地,显著改变了区域土地利用/覆被变化,带来生态系统服务退化、生物多样性减少以及土壤退化等一系列生态环境问题,严重威胁区域生态安全[8]。同时,长期以来,我国城镇化进程中城乡建设用地的双增现象普遍、城乡二元结构突出、城乡矛盾难以调和,严重制约国民经济的快速、稳定与健康发展。就地城镇化作为政府主导推进城镇化的重要途径与新形式,能够促进资源向乡村分配、促进乡村产业升级、提高乡村地区的基础设施服务水平,从而打破传统的城乡二元结构,实现城乡融合与乡村振兴。因此,深入解析就地城镇化模式下的城乡建设用地不仅可以揭示就地城镇化模式下的“人-地”矛盾演化,丰富就地城镇化的研究,而且对完整揭示就地城镇化在我国城市化进程中的地位和作用具有重要意义,深刻认识其演变过程与规律,发挥其积极效应[4],促进我国城镇化健康协调的发展。

目前,国内外对城乡建设用地的结构[9]、布局[10]、演变过程[11]、驱动机制[12]、集约水平[13]以及生态环境效应[14]展开了广泛的研究,研究尺度涵盖全球[15]、全国[16]、流域[17]、样带[18]、城市群[19]、省市域[20]等地域空间,但研究对象主要集中于大中城市或传统城镇化模式下的中小城镇及其内部区域,对就地城镇化下的中小城镇以及乡村城乡建设用地的研究略显不足。同时,遥感与GIS技术的进步为长时间序列监测与动态模拟城乡建设用地的时空演变格局提供了新的手段,海量影像数据为城乡建设用地的时空格局演变研究提供了良好的数据源。城乡建设用地的识别与提取方法的改善与优化是科学揭示城乡建设用地时空演变规律的基础。目前城乡建设用地提取的方法主要有:1)结合Landsat系列数据与NPP-VIIRS夜间灯光数据、融合SPOTl和Landsat系列数据等的分类技术提取城乡建设用地[21];2)基于归一化裸露指数、归一化植被指数、归一化水体指数(MNDWI)等建筑专题指数,确定最佳阈值提取城乡建设用地[22];3)基于地物谱间分析与决策树判别的城乡建设用地提取。但由于城乡建筑用地中不同材料屋顶的光谱异质性较大,灰度范围广,“同物异谱”现象突出[23],这些提取方法存在一定的不足。由徐涵秋构建的遥感建筑用地指数(IBI),耦合了SAVI植被指数、MNDWI水体指数、NDBI建筑指数,使建筑用地能很好地与其他地类分离,改善了城乡建设用地光谱异质性造成的地物识别困难、有效增强和提取遥感影像中的城乡建筑用地信息[24],提高了城乡建筑用地信息提取的效率。鉴于此,本文以典型就地城镇化发展模式的晋江市为研究对象,通过遥感建筑指数(IBI)波段加上Landsat影像原始的6个波段,构建出新的影像波段,提取1996—2016年晋江市城乡建设用地,重点从景观格局演化、时空规模动态、空间分异特征以及扩展模式更替4个层面揭示就地城镇化与传统城镇化模式下城乡建设用地演变的异同,以期为城市化发展的模式选择与政府的宏观调控政策制定提供理论参考。

1 研究区概况

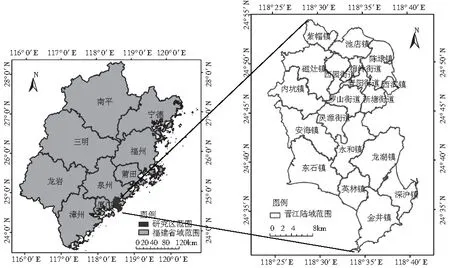

晋江市位于福建省东南沿海,全市辖6个街道、13个镇(图1)。地貌单元有丘陵、台地和平原3种,以台地最大、平原次之、丘陵最小。属南亚热带湿润气候区,年均气温20~21 ℃,年均降雨量911~1231 mm。晋江市是福建省综合实力最强的县级市,也是中国经济最发达县市之一。晋江市经济实力的迅速提高离不开敢于拼搏的晋江人所创造出的独特发展模式——“晋江模式”,在“晋江模式”推动下,晋江市的城镇化也有别于传统经济发展模式下的城镇化,其主要以发展乡镇企业开始,使农村人口没有经过大规模转移,实现就地城镇化[25]。

图1 研究区地理位置示意图Fig.1 Location of the target area

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

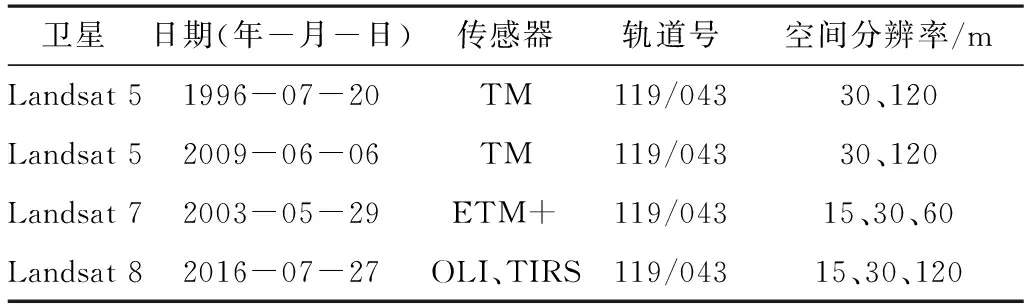

研究使用的数据是1996年、2003年、2009年、2016年4期Landsat遥感影像图,影像具体信息见表1。数据经过辐射矫正、几何矫正、影像裁剪、影像去云处理等预处理,通过遥感建筑指数(IBI)波段加上Landsat影像原始的6个波段,构建出新的影像波段,让各类地物的光谱信息更加丰富。再运用波段组合优化的方法[26]选择红光波段、近红外波段、短波红外波段以及IBI指数波段这4个波段组合进行监督分类;最后结合影像的人机交互处理,提取晋江市城乡建设用地并进行精度验证后(各精度达到90.5%),进行晋江市城乡建设用地时空格局演化分析(图2)。

表1 遥感数据来源与说明

注:影像来源于美国地质调查局网站(http://glovis.usgs.gov/)和地理空间数据网站(http://www.gscloud.cn/)。

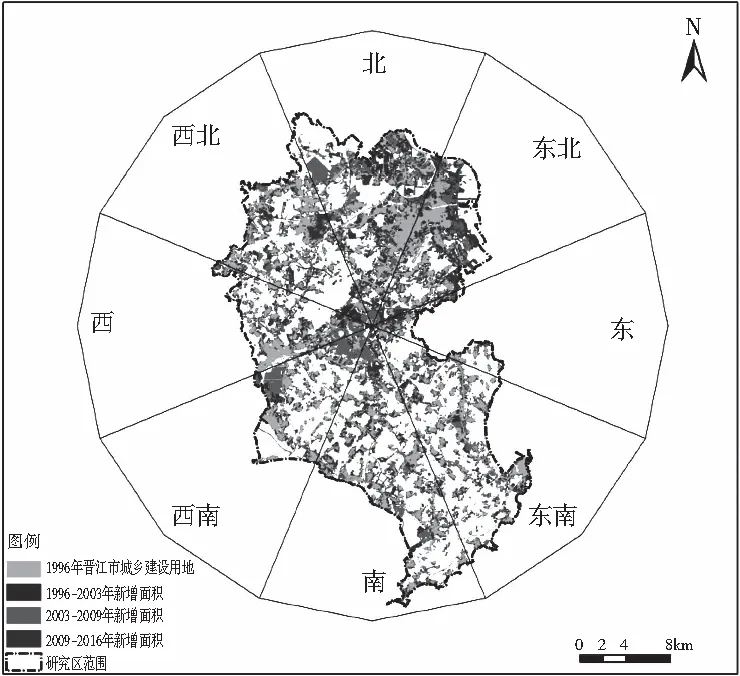

图2 1996—2016年晋江市城乡建设用地空间变化Fig.2 Spatial changes of urban and rural construction land inJinjiang City from 1996 to 2016

2.2 研究方法

2.2.1 景观格局指数选择与核算

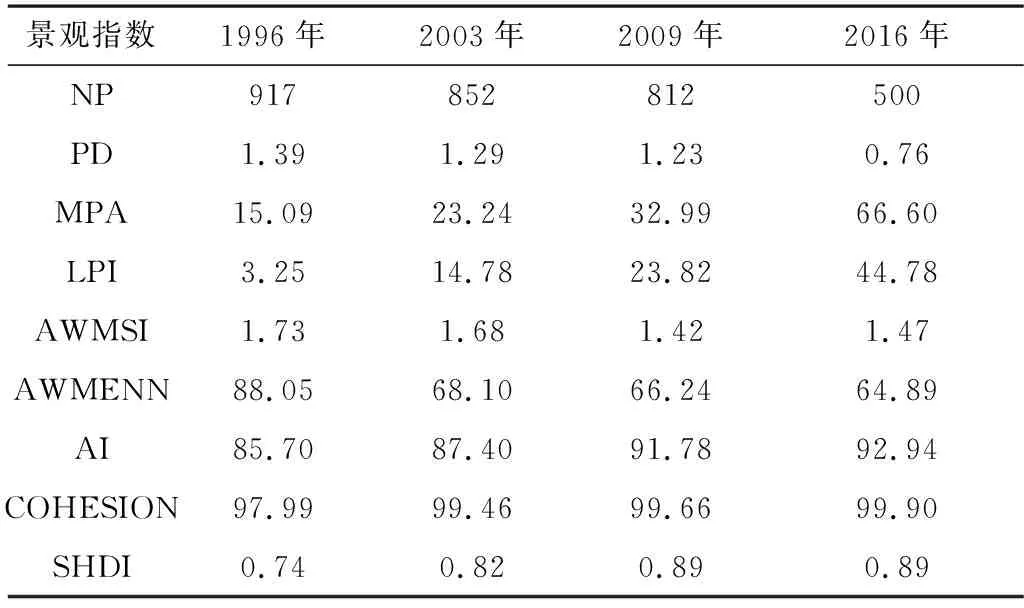

景观指数可以量化并描述城乡建设用地个别斑块、某种类别的斑块,或者整个景观的空间结构,其主要价值在于可以用来比较各种城乡建筑用地不同的景观配置。目前景观指数的核算主要基于斑块、类和景观水平3个层级,分别代表单个斑块的特征、多斑块形成的类特征和景观水平中的斑块结构特征[27]。根据上述提取得到栅格化的4期晋江市城乡建设用地图,利用Fragstats软件,基于类和景观层级分别计算城乡建筑用地的景观格局指数。所选取的类别层级指数有斑块数量(NP)、斑块密度(PD)、平均斑块面积(MPA)、最大斑块指数(LPI)、面积加权平均形状指数(AWMSI)、面积加权最邻近距离指数(AWMENN),选取的景观层级指数有聚集度指数(AI)、斑块内聚力指数(COHESION)以及多样性指数(SHDI),各景观指数计算公式及生态学意义在Fragstats软件中均有具体说明。

2.2.2 城乡建设用地扩展测度指数选取与核算

引入城乡建设用地规模变化量、城乡建设用地扩展速度和扩展强度来分析晋江市建设用地扩展的数量和强度特征。

城乡建设用地规模变化表示在不同时期城乡建设用地面积之差,用来表征某一个时段城乡建设用地规模总体变化情况。具体公式:

ΔA=UAn+i-UAi

(1)

式中:ΔA为新增建设用地面积,UAn+i和UAi分别为第n+i年和第i年的城乡建设用地面积(km2),n以年为单位。

城乡建设用地扩展速度表示的是在不同阶段城乡建设用地扩展的年均增长速度,用来表征城乡建设用地扩展的整体趋势。具体公式:

(2)

式中:USI为城乡扩展速度指数,UAn+i和UAi分别为第n+i年和第年的城乡建设用地面积(km2),n以年为单位。

城乡建设用地扩展强度用来表征建设用地扩展的强度特征,城乡建设用地扩展强度的本质上是用单元空间的土地面积对其年平均扩展速度进行标准化的处理过程,能保证不同时期建设用地扩展的速度具有可比性。具体公式[28]:

(3)

式中:G为城乡建设用地扩展强度;ΔA为某时段非建设用地转化为建设用地面积(km2),TA为相应测算范围总面积(km2),n以年为单位。

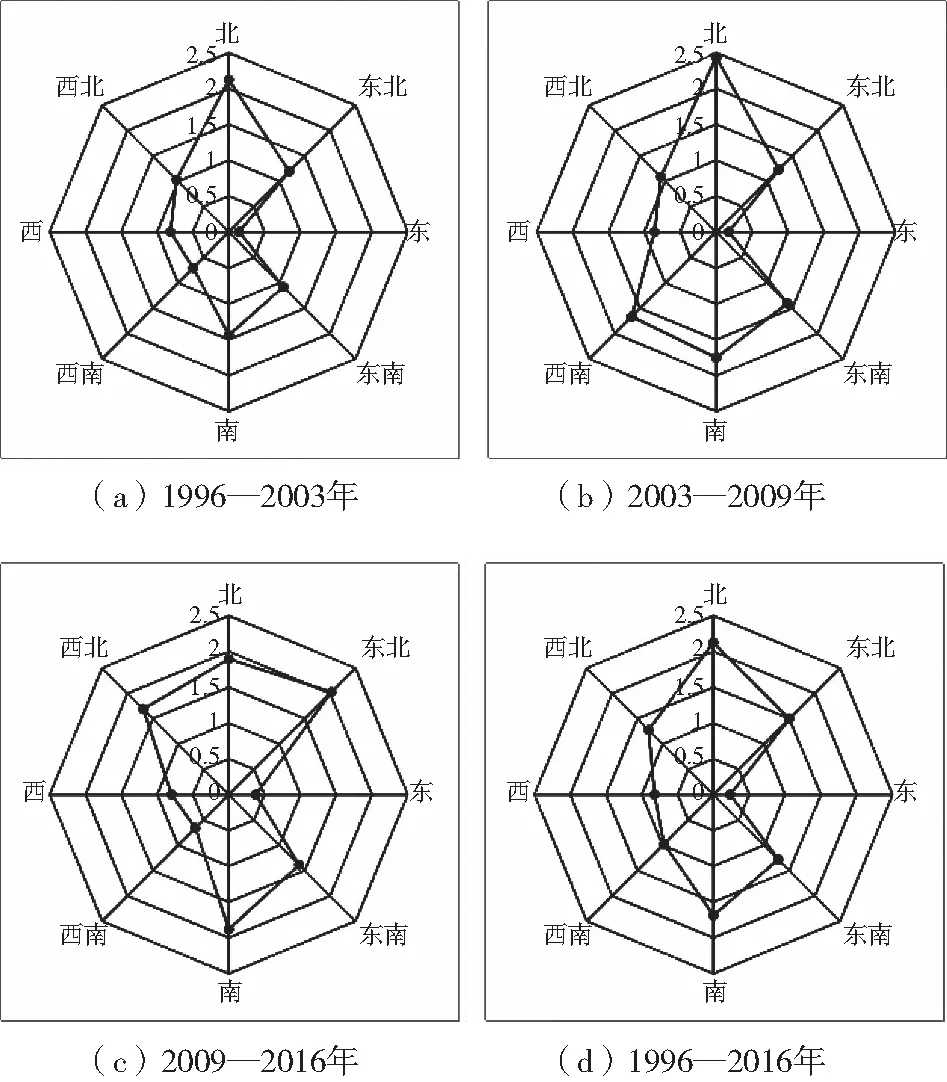

2.2.3 象限方位分析法

以1996年晋江市城乡建设用地几何中心为原点,建立其向外8个方位的象限区域(图3),统计不同时段各扇形区域的扩展面积及所占比例,并制作各时段不同方位城乡建设用地扩展速度雷达图。根据扩展速度的大小范围,分为几种类型:0≤USI≤0.5时为缓慢扩展型;0.5 2.2.4 城乡建设用地扩展模式 根据城乡建设用地斑块之间包含、相交和相离的空间拓扑关系,运用ArcGIS叠加分析工具以及Select By Location函数工具,分别提取1996—2003年、2003—2009年和2009—2016年3个时段内的晋江市城乡建设用地空间扩展模式(填充式、边缘式、飞地式)。 图3 研究区各时段不同方位城乡建设用地扩展速度雷达图Fig.3 Radar map of urban and rural construction landexpansion speed in different directions of the target area 由表2可知,从1996年到2016年这20年间,晋江市城乡建设用地的斑块个数(NP)从917个下降到500个,斑块密度(PD)从1.39下降到0.76,斑块间最邻近距离(AWMENN)从88.05下降到64.89。相反,晋江市城乡建设用地平均斑块面积(MPA)则增加迅速,从1996年的15.09上升到2016年的66.60,同时城乡建设用地最大斑块面积指数(LPI)也同样呈上升趋势,从1996年的3.25增加到2016年的44.78。这些数据变化趋势表明,随着晋江市就地城镇化水平的提高,城乡建设用地逐渐连片集中发展;而从城乡建设用地变化形状特征来看,晋江市城乡建设用地的面积加权形状指数(AWMSI)数值从1996年的1.73下降到2009年的1.42,而后又上升到2016年的1.47,表明就地城镇化下晋江市城乡建设用地经历了由无序快速的扩张转向为稳定有序的蔓延过程,城乡建设用地的形状边界由不规则趋向为规则化。从城乡建设用地聚合程度来看,20年间晋江市城乡建设用地的斑块聚集(AI)从1996年的85.70上升到2016年的92.94,斑块结合度(COHESION)也由97.99上升到99.90,这些变化表明,晋江市城乡建设用地是以集聚型方式向外扩展,其内在连通性不断增强。 表2 晋江市不同年份景观格局指数计算值 从景观水平层面来看,在1996—2016年间,晋江市Shannon’s多样性指数从1996年的0.74逐步上升到2016年的0.89,表明在就地城镇化过程中,城乡建设用地并未大量占用农田、荒野等自然生态用地造成景观类型向以城乡建设用地为主导优势的非均衡发展,相反,景观多样性增加,景观类型向均衡化方向发展,这显著区别于传统城镇化。 从表3可以看出,在增长规模上,1996年至2016年晋江市城乡建设用地呈现持续增长趋势。从1996年至2016年晋江市城乡建设用地共增加了197.58 km2,增幅1.43倍,其中1996—2003年、2003—2009年以及2009—2016年晋江市新增城乡建设用地面积分别为59.64 km2、63.56 km2、74.38 km2;在增长速度上,2009—2016年间的扩展速度最高,达到10.63 km2/年,其次是2003—2009年,为10.59 km2/年,1996—2003年扩展速度最低,为8.52 km2/年;在扩展强度上,不同时段扩展强度的大小变化情况与扩展速度所反映的特征相似,2003—2009年和2009—2016年这两个时段建设用地扩展强度基本在1.6左右,1996—2003年则为1.29,两者相差0.31。可见,在2003年后晋江市城乡建设用地的增长势头明显。从晋江市就地城镇化来深入解析城乡建设用地的时空规模动态,可以发现,1996—2003年是“晋江模式”的萌芽阶段,在该阶段,晋江市借助于国家改革开放的优惠政策,完成物质资本积累,大力发展乡镇企业,促进工商业的发展,逐步建立商品市场和生产要素市场,但该时期城镇化水平显著滞后于工业化水平,城乡建设用地扩展缓慢。2003—2009年,“晋江模式”正式形成并逐渐成熟,第二、三产业产值比例超过97%,晋江成为工业强县,乡镇工业的发展推动了晋江市就地城镇化的进程。2009—2016年处于“晋江模式”的跨越阶段,晋江市已发展成为福建省综合实力最强的县市之一,此时,乡镇企业聚焦于产业集群式的发展模式,极大地吸纳农民就业,农业人口转化为非农业人口,农村城镇基础设施逐渐建立,农业用地转化为非农业用地,城镇化进程加快推进,城乡建设用地随着晋江市就地城镇化的发展成熟而快速扩张。 表3 晋江市城乡建设用地规模及相关指标 由图3可知,1996—2016年间,晋江市城乡建设用地的扩展速度在不同方位上呈现显著差异。在1996—2003年间,晋江市南北方位上的城乡建设用地处于高速扩展型,西北、东北和东南方位处于中速扩展型,这些方位上新增城乡建设用地面积分别为14.87 km2、7.22 km2、8.35 km2、7.54 km2和10.06 km2,共占到该时段新增城乡建设用地总面积的80.51%;相比之下,其余方位扩展面积和速度均相对较低。可见该时期形成了以北方位为发展主轴,西北、东北、东南和南方位为次轴的一主多辅扩展态势。这一时期,就地城镇化起步,且政府提出“人口向城镇和集镇集中”的方针,城乡建设用地仍然围绕在晋江市传统城镇北部(中心城区)晋江实力最强的地区扩展,其他各地区城乡建设用地扩展水平较低。 在2003—2009年间,城乡建设用地的增长点发生了变化,在西南方位上出现新的快速扩展增长点,该位置新增城乡建设用地面积较上个时段增长了7.45%,是8个方位中新增城乡建设用地变化最为剧烈的方位。但总体来看,除了西南方位上城乡建设用地增长有异军突起的现象外,其余方位依旧是承接着上个时间段扩展方向继续增长或增长幅度不明显。因此,该时段仍保持着一主多辅的扩展态势。这一时期,晋江市西南方的乡镇企业大力发展,就地城镇化水平显著提高,西南方人口城镇化低于工业化水平的现象明显改善,城乡建设用地快速扩展,但尚未打破晋江市城乡建设用地一主多辅的格局。 在2009—2016年间,西北、北和东北方位上的城乡建设用地扩展速度分别处于快速扩展和高速扩展,这3个方位的新增城乡建设用地面积分别为11.83 km2、13.26 km2和14.19 km2,共占到该时段新增城乡建设用地总面积的52.37%。反观南部各方位的扩展规模和速度,仍是南方位的城乡建设用地扩展速度较快,其新增城乡建设用地面积为13.17 km2,占到该时段总新增城乡建设用地的17.55%。可见,该时段晋江市北部形成了多方位的扩展态势,南部则形成了以南方位为主轴,东南方位为次轴的双向扩展态势。这一时期,晋江全域就地城镇化已趋向成熟,除传统城镇周边的城乡建设用地继续扩展的同时,南部大量乡村建设用地就地转化为城乡建设用地,全市整体以一主多辅的局面打破,建设用地扩展呈现多元化趋势。 综合以上3个时段城乡建设用地扩展特点和图3知,20年间晋江市城乡建设用地扩展主要以北、东北和正南方位扩展为主,其扩展速度分别处于高速扩展和快速扩展,这3个方位上的新增城乡建设用地面积分别为21.47 km2、15.12 km2和17.04 km2,共占到新增城乡建设用地总面积的53.63%,而其余方位上的扩展速度和新增城乡建设用地规模则相对较小,分别处于中速扩展型、低速扩展型以及缓慢扩展型。从晋江市城乡建设用地扩展方向来看,可以发现就地城镇化初期,城镇以乡镇企业(晋江市北部、南部为重要的鞋产业中心)为核心扩展,该时期是不均衡的,随着就地城镇化水平提高,各地区经济发展水平差异的缩小,城乡建设用地扩展逐渐均衡化,这种扩展模式与传统城镇化相似。 由表4与图4可知,在1996—2003年间,晋江市主要呈现的是边缘式扩展特征,边缘式扩展规模达到53.70 km2,占该时段新增城乡建设用地面积的90.04%;在2003—2009年间,晋江市城乡建设用地扩展模式为边缘式>填充式>飞地式,其中边缘式扩展规模为54.86 km2,占该时段新增城乡建设用地面积的86.31%,较上个时段略有所下降。而填充式与飞地式扩展规模均相较上个时段有所上升,分别为5.26 km2和3.44 km2,占该时段新增城乡建设用地面积的8.28%和5.41%;在2009—2016年间,晋江市填充式扩展规模发展迅速,规模达到17.91 km2,占该时段新增城乡建设用地面积的24.05%。而该时段边缘式扩展规模比重出现大幅降低,占该时段新增城乡建设用地面积的74.94%。飞地式扩展规模比重也呈下降趋势,仅占1.01%。 表4 1996—2016年3种扩展模式下城乡建设用地增量和占比情况Tab.4 Increase and proportion of urban and rural constructionland under three expansion modes from 1996 to 2016 在1996—2003年、2003—2009年和2009—2016年3个时段中,晋江市城乡建设用地的边缘式扩展规模和所在比重均为最高,由此可看出1996—2016年晋江市新增城乡建设用地以边缘式扩展为主。从不同时段扩展模式的规模来看,填充式扩展规模在不断扩大,规模比重由6.30%增加到24.05%,增幅3.82倍;边缘式扩展规模总体上虽然也在扩大,但在各个时段内规模比重却在下降,由90.04%减少到74.94%;飞地式扩展模式规模比重在3种扩展模式中是最小的,总体呈现先增加后减小的变化过程。综上所述,1996—2016年,晋江市城乡建设用地扩展的类型明显以飞地式为主,填充式在后期明显增加,飞地式发展潜力略显不足。 从晋江市城乡建设用地扩展模式的空间分布格局来看,1993—2003年晋江市扩展模式比较单一,大部分以边缘式为主,边缘式扩展主要分布与晋江市的东北部(池店镇)与中部(灵源街道),成块状集聚分布;东北部出现了零星的填充式扩展,飞地式小规模零乱分散的分布于全市郊区。2003—2009年晋江市边缘式扩展的范围继续增大,边缘式几乎布满晋江全市范围,空间上沿着交通干线发展。在晋江市中心还出现了飞地式扩展,填充式范围在全市进一步拓展。2009—2016年晋江市东北部(新塘街道、陈埭镇、磁灶镇)边缘式扩展迅速展开,从全市的范围来说,飞地式和边缘式扩展范围缩小,填充式扩展范围增大。总体上1996—2016年边缘式一直处于晋江城市用地扩展的主导地位,表明随着晋江市社会经济的快速发展,产业集群和城镇的集聚发展更加显著,反映在土地开发利用方式上为土地趋向于城郊开发(边缘式)和集中片区开发(填充式)。 图4 不同扩展模式新增城乡建设用地斑块分布图Fig.4 Distribution of new urban and rural construction landpatches under different expansion modes 本文通过研究晋江市城乡建设用地时空的演变特征,发现随着晋江市经济实力的不断提升,城市建设用地并非乱无序的扩展,而是以集聚收敛的方式循序推进,内在连通性不断提高;城乡建设用地规模不断增加,扩展速度和扩展强度不断提高,但在空间拓展方向上以北、东北和正南方位扩展为主,其扩展速度分别处于高速扩展和快速扩展,表明晋江市城乡建设用地变化不甚协调;纵观3个时段晋江市的城市扩展过程,边缘式都是扩展的主要模式,随着社会经济发展,人口的持续增长,“人-地”矛盾加剧,对城乡建设用地集约水平要求的提高,填充式发展潜力较大。 本文研究发现传统城镇化与就地城镇化存在相似的地方,城市化都会经历一个由非均衡到均衡发展的过程,反映在城乡建设用地上,城乡建设用地在城市内部某一综合实力水平高的地区(中心城区)其扩展速度、扩展强度均显著高于城市边缘。同样,传统城镇化与就地城镇化下城乡建设用地扩展规模、扩展速度均会随着城市化水平的提高而提高。 然而,就地城镇化与传统城镇化下的城乡建设用地演变特征具有显著差异,传统城镇化下城乡建设用地大量占用农田、森林等自然生态用地,形成以城乡建设用地为显著优势地位的景观格局,景观多样性减少,然而,就地城镇化下,乡村聚落直接转化为城乡建设用地,田野、荒野等自然景观得到较好保护,城乡建设用地扩展有序,城镇兼具乡村自然风景与人工建筑小品,景观多样性显著上升。同时,传统城镇化与就地城镇化下城镇的扩展模式也存在显著差异,在传统的城镇化模式下,城市扩展依据Dietzel提出的城市增长相位理论,认为城市空间扩展是从扩散到集聚的过程,其中飞地式是扩散阶段的主要特征,而边缘式和填充式是集聚阶段的主要特征,飞地式是城市发展早期的主要特征,边缘式和填充式是城市化发展中后期阶段的主要特征[30]。本文的研究结论得出3个时期晋江市的城市空间扩展以边缘式为主,填充式和飞地式为辅,且填充式在城市化后期发展潜力较大,与杨显明等对传统城镇化资源型城市淮北、淮南城市空间扩散模式以飞地拓展的结论截然相反[31],但与周翔等[32]对典型就地城镇化地区苏锡常(苏南)地区城市扩展的研究结论一致,认为苏南地区城市扩展早期以边缘式和填充式为主。本文的研究结论同样与邓瑞明等[30]对2009—2014年广东省21个地级市城市扩展模式的结论一致,但在其研究时段,广东省21个地级市已处于城市化发展的中后期阶段,边缘式和填充式扩展仍然遵循传统城镇化过程的扩散模式,一定程度上说明在城镇化发展不同阶段,传统城镇化模式与就地城镇化模式下的城市扩展模式可能会一致。 传统城镇化的典型特征是人口从乡村向城市迁移,大中城市为核心的带动式发展,且遵循费里得曼的“中心-边缘式”扩展理论。在城市化发展初期,资金、技术、劳动力等要素向一个或两个综合实力较强的城镇集聚,逐渐形成以最大的城市为核心区、小城镇和乡村为边缘区的二元结构,城乡具有严格的界限,这个时期是城市以飞地式的扩散寻找经济发展的核心的过程。随着中心城市经济发展的成熟以及政府为缩小区域差异进行干预,边缘区也会发展,这个时期是以中心城区内部的填充与乡村(郊区)的边缘式开发为主要特征的集聚发展阶段,可以看出传统城镇化下城市扩展经历由杂乱无序的向外扩散到集聚发展的过程。然而就地城镇化显著区别于传统城镇化,位于边缘地区的郊区乡村人口并未迁移或重组,而是以乡镇企业为主导的非农产业的发展,促进基础设施的完善和城镇式生活方式的普及,导致城乡活动相互交融,城乡界限逐渐淡化。这种模式下,乡镇企业在乡村社区进行渗透和扩散,乡村人口的增长促进乡村聚落的扩张,乡村聚落的密集化进而引起城镇式的空间组织,是一种分布面积巨大的面(聚落)就近扩展的过程,有别于传统城镇化以点(核心)扩散的过程,因此这个扩展模式是边缘地区的乡村通过聚落的集聚收敛扩散逐渐打破城乡界限的过程。然而,在就地城镇化中后期,乡村聚落扩张已趋于饱和,城乡界限模糊,边缘地区的城乡建设用地扩展空间潜力下降,随着社会经济活动的需要及政府政策的引导,在城乡融合核心区内部的城乡建设用地会出现小幅度的填充式扩展。3 结果与分析

3.1 晋江市城乡建设用地景观格局演化

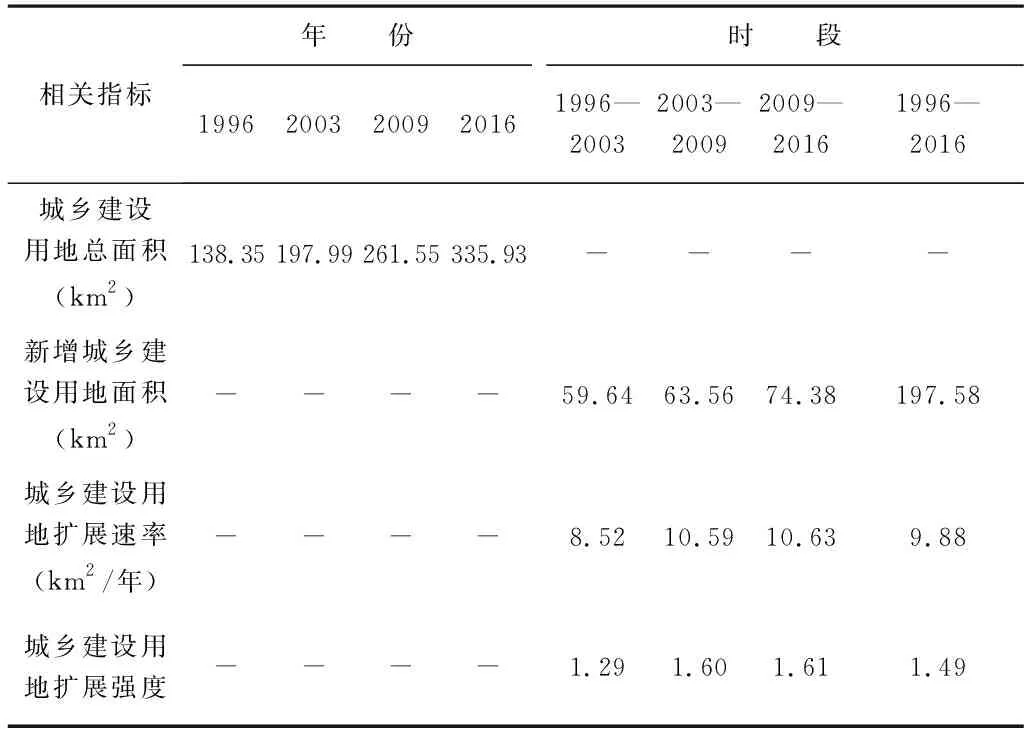

3.2 晋江市城乡建设用地的时空规模动态

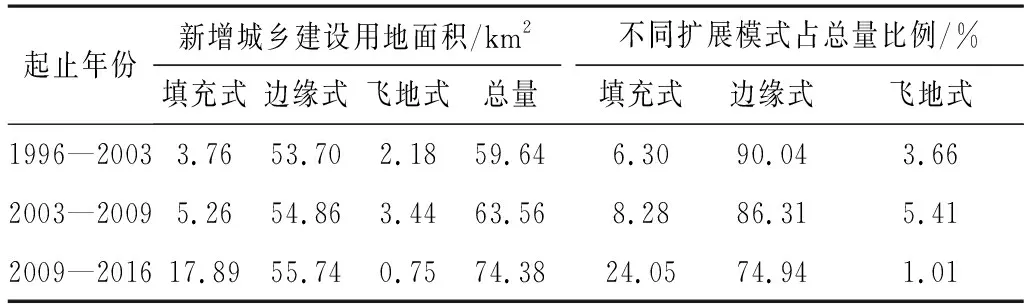

3.3 晋江市城乡建设用地的空间分异特征

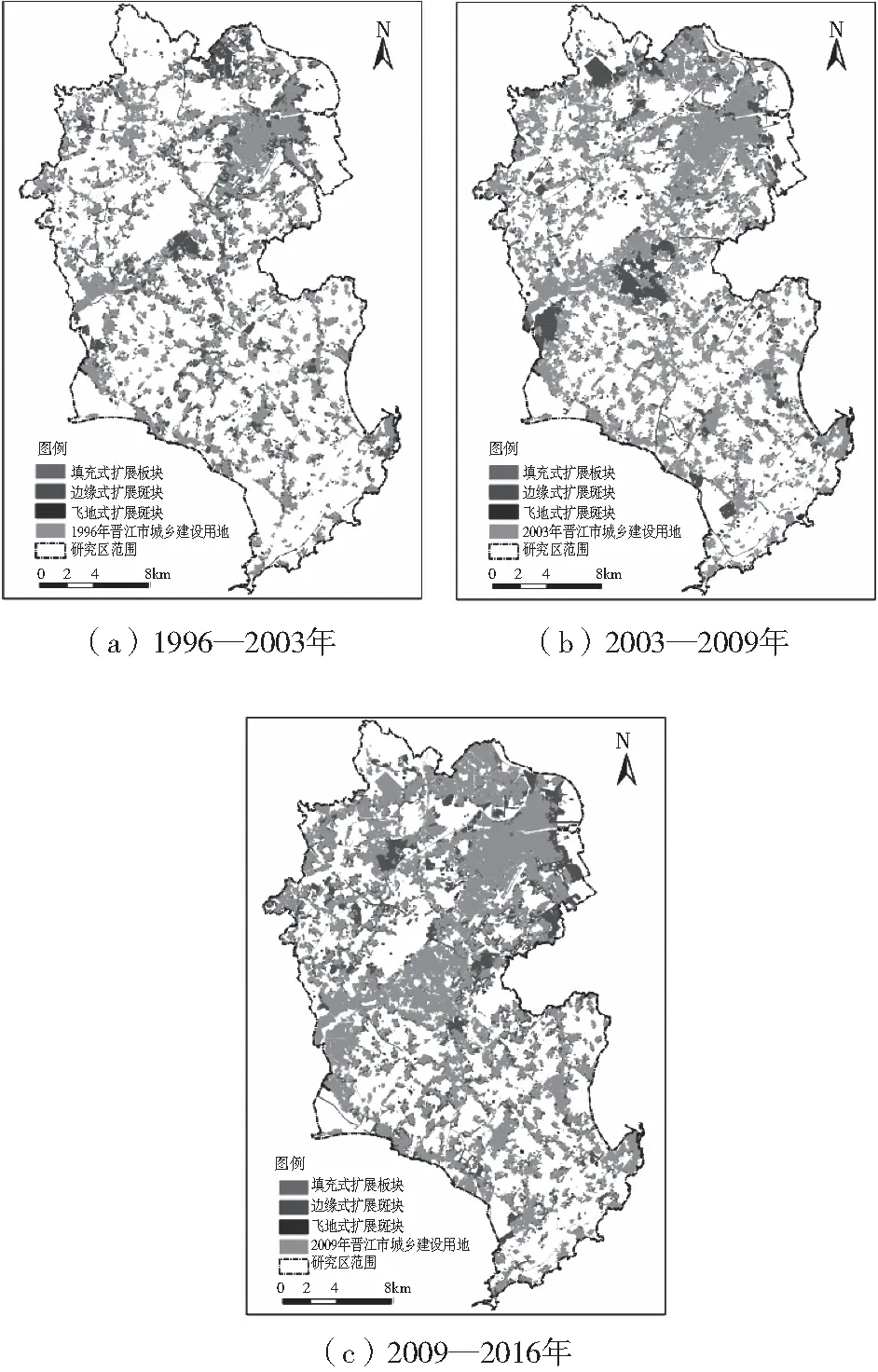

3.4 晋江市城乡建设用地的扩展模式演替

4 结论与讨论