浅谈夏季驻车车室温度控制

2020-06-12殷云飞

殷云飞

摘 要:对于夏季停驻在空旷无遮阳区域的汽车而言,因被滞留在高溫车室而致使的儿童死亡案例时有发生,因此研究车室内的温度控制及热舒适性具有重要意义。温度的合理控制能够减少汽车空调系统启动时的能耗,增加驾乘人员的舒适性。本文旨在简述了现有的驻车车室温度控制的方法,为该方面的研究提供参考。

关键词:夏季驻车;温度控制;热舒适性;空调系统

1 介绍

在炎热的夏季,汽车停放在无遮阳区域时,太阳辐射能通过车窗玻璃的透射作用以及汽车的金属外壳传热,使得车厢内部的座椅、方向盘以及仪表板等部件的温度升高,成为车室内的热排放源,同时由于这些部件之间的对流换热,使得车室内空气温度逐渐升高[1-6]。车室的封闭性使得车室内空气无法与外部环境及时进行热量交换,致使车室内的空气温度持续升高,当环境温度为30~40℃时,车室内平均温度为68℃,最高可达76℃[7]。高温会增加汽车空调系统的负荷,根据数据统计,仅在美国每年就有大约260亿升燃油用于汽车车室的冷却[8]。同时过高的车室温度会加速汽车内部塑料部件的老化,释放VOC(挥发性有机物甲醛、苯及醛酮类)等有害物质,危害人的身体健康[9]。每年因被滞留在车室而中暑死亡的儿童数量也在增加[2,5,10]。同时,数以百计的儿童因被滞留在高温车室后而患上不同程度的热疾病[11]。因此,夏季汽车驻车时车室温度控制越来越受到大众的关注。

2 现有的温度控制技术

近年来,对驻车车室内温度控制和热舒适性的研究一直在不断发展,许多被动式和主动式技术已经被应用于解决长时间露天停放造成的车室温度过高问题,减少了车室温度达到热舒适性所需要的时间,同时降低了汽车空调油耗量。被动式技术是指在汽车驻车条件下无需能量输入就能降低驾驶室内部温度的方法,而主动式技术则需要一定的能量输入才能达到降温的目的。

2.1 国内温控技术

由于汽车在日常生活中的逐渐普及,夏季驻车时的车室温度控制越来越受到人们的普遍关注,国内对于车室温度控制的研究也在不断发展。李玲[12]等提出了一种基于太阳能的车载温度控制系统,该系统能够有效地保证鼓风机、排风扇和半导体制冷部件的可靠运行,实现车内温度控制。针对车内温度不同工况,该系统能够自动调节降温元件,进一步提高其经济性。韩英斌和宋其江[13]等设计了一款基于太阳能电池供电的驻车空调系统,该系统智能控制蓄电池的充放电,根据车内温度控制风机的功率,通过实现车内外空气交换循环使车内温度始终保持适宜状态,而且可以通过手机GSM远程操控。而姚灿[9]则提出在汽车原有空调系统中,用空气放大器代替原有鼓风机,利用流体力学的附壁效应,以牺牲压力来换取流量的特性,可使得流量为耗气量的50倍。并采用了太阳能薄膜发电,既减少能耗节约资源,又能减少太阳光对汽车的辐射,同时能够达到降温的效果。

除此之外,孙学军和苏志军[14]等对轿车空调车室空气流场进行了数值模拟,计算了在一定进口雷诺数下,不同送风角度时空调车室内空气流动的速度场和温度场的变化,计算结果为空调车室内气流组织的优化设计和空调车室的舒适性送风控制研究奠定了基础。

刘佳霓[15]等还建立了简化的轿车客舱模型,采用CFD方法分析了作用时刻、驻车朝向及地理纬度等因素对客舱温度场分布的影响。结果表明,高纬度地区客舱内部空气平均温度较高,而低纬度地区客舱内部空气温度最大值较高。对于北半球地区,露天停车场应将停车位设置为东西向,这样更有利于减少驻车闷晒时客舱内部空气的温升。

2.2 国外温控技术

近年来,伴随着化石能源大量消耗带来的环境污染问题,现阶段的许多研究都集中在电动空调汽车的节能减排上[16]。利用可再生太阳能为空调提供动力,同时能够减少能源消耗和温室气体的产生,已经引起了全球的关注[17-23]。另一方面,其他被动式温控方式[24-32]、局部冷却方式[33-37]和主被动相结合[38]的温控方式因其能够达到合理的温控效果也被广泛利用。

2.2.1 利用可再生能源的温控方式

由于目前太阳能光伏系统的成本低廉,光伏集热器越来越多地用于供应太阳能空调冷却系统。Daut[17]等人提出了一种太阳能直流空调系统,该系统由光伏电池板、太阳能充电器、逆变器和电池组成,该空调系统在有太阳辐射的地方就能运行,无需电力支撑。Porumb[18]等人比较了太阳能吸收式空调制冷系统和太阳能光伏空调制冷系统的性能,发现光伏冷却部分比热冷却部分大12.1% 。

Pan和Zhang [19]等人提出了一种新型的太阳能驱动的车载空调系统,采用无线功率传输(WPT)和超级电容器对车厢进行冷却。该系统由太阳能集热器、能量管道、温度控制和冷却模块组成。太阳辐射能经PV组件转化成电能,通过无线功率传输储存在超级电容器中,不会破坏车体。冷却装置通过温度控制和冷却模块实现自动温度调节。实验结果表明,样机负载分别为3Ω和5Ω时,最大输出功率为2.181W,最大WPT效率为60.3%。同时,仿真结果表明车内温度平均降低了4.2℃,证明所提出的太阳能驱动的冷却系统在冷却驻车车厢方面是有效和可行的。

此外,Kolhe[20]等人研究了电动汽车车顶光伏(PV)通风技术在车厢热管理以及通风中的应用,在车顶安装的光伏组件用于电动汽车驻车通风系统的供电,有助于降低车内温度,特别是在夏季晴天。研究表明,选择合适的风机和直流电机对车内热空气的提取至关重要。由于传统的太阳能通风机只有在车窗玻璃稍微打开的情况才能被放置在车内,具有容易被偷窃等缺点,区别于以太阳能电池板作为供电电源的传统太阳能通风机,Basar[21]等人提出了一种便携式汽车冷却系统,该系统使用珀耳帖电池作为供电电源,当珀耳帖电池一侧为冷空气一侧为热空气时珀耳帖电池将发出电能,且温差越大发电量越多。结果表明该系统能够控制和维持车内温度在25~30℃范围内,方法简单有效。

Yan[22]等人研究了利用冷却装置改善电动UXV轿车座舱热舒适性的可行性,该装置主要包括一个薄膜太阳能电池板、四个轴流风扇和一个可充电电池组,这些风扇完全由太阳能驱动。作者同时对轿车座舱的散热进行了数值研究,得出该装置可有效地用环境新风代替车室内热空气的结论。Vishweshwara[23]等也设计了一种由太阳能供电的通风系统,与Yan 不同的是,为了防止偷盗,Vishweshwara将整个系统全都置于车内且安装了必要的空气循环管道,研究结果表明当环境温度为46℃时,在没有通风系统的情况下停车的车厢的最高记录空气温度为66℃,而使用通风系统可将车厢空气温度降低至56℃,温度降低10℃。Saidur[5]等人使用了两个改进的由太阳能电池板供电的风扇,用于排出车厢内的热量,以将车厢温度降低至环境温度,试验结果表明空气流量从0.01 kg/s提高到0.055 kg/s,车厢内空气温度降低了12.4℃。

可再生太阳能在汽车空调系统和车室温度控制方面的应用在一定程度上减少的石油能源消耗,同时提高了车室热舒适性。但汽车停放方位和太阳能电池板安装角度会对太阳能的利用效果产生一定的影响,同时太阳能电池板在驻车车顶安装也有一定被偷盗的风险。上述研究为可再生太阳能在车室温度控制提供了一定的参考,从实际应用角度来说,Vishweshwara[23]等人的研究具有实际可行性。

2.2.2 其他被动式温控方式

除了可再生太阳能在汽车空调及降低车厢浸泡温度中的应用外,其他被动式方法也在完善和改进。Mezrhab和Bouzidi[11]建立了一个数值模型,研究了太阳辐射、玻璃类型、车身颜色和材料辐射特性对车厢内热舒适性的影响,以确定降低运行空调所需燃料的方法。他们的研究结果表明,使用反射玻璃可以显著降低车厢内的温度,由于反射玻璃的低透射率和吸收率,车厢内的空气温度降低了10℃。

NEAC?U[24]等人使用忒修斯有限元軟件(Theseus FE)评估了玻璃材料特性对中型车客室内热舒适性的影响。在太阳高度角为90°时将车停放1h小时,并冷却30min,数值模拟结果表明,玻璃材料的物理性能与车内的热舒适性密切相关,其中,浸泡后带隔热窗的车内温度为54.47℃,而带标准窗的车内温度为61.60℃,相差超过7℃。

上述研究结果表明虽然玻璃的材质对于改善车室内气体温度有一定的积极作用,但距离达到一个较舒适的人体适应环境还远远不够,且改变玻璃材质会增加玻璃生产成本。

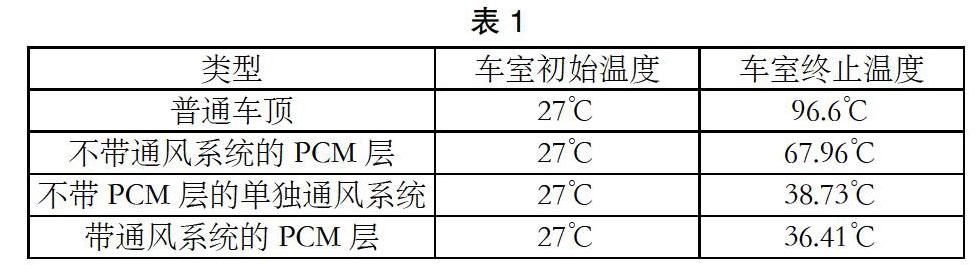

除此之外,Purusothaman[25]对某暴露于太阳辐照下停驻车辆的车顶结构进行了一层相变材料(PCM)的热调节的数值模拟,并结合一个通风系统,以创造一个自然对流的情况。对采用了普通车顶、带PCM层、不带PCM层的单独通风系统和带通风系统的PCM层进行了CFD分析。结果如下所示:

结果表明,与不带相变材料的情况相比,带相变材料的情况下车室内温度要低得多。因此,在车顶结构中使用PCM层时,车厢温度大约降低30℃左右。通风系统有助于温度较高的车室内空气与外部大气进行持续的空气交换,降低了汽车内部温度,所以在通风系统和PCM层的共同作用下,座舱温度降低约60℃,能够达到一个较好的温控效果。

汽车空调系统在提高车辆热舒适性的同时,也提高了车辆的能耗。Khayyam[26]提出了一种在保证热舒适性的前提下,降低汽车空调系统能耗的协调能源管理系统。该系统协调和管理蒸发器、鼓风机、新鲜空气和再循环门的运行,以提供所需的舒适温度和室内空气质量,然后在各种环境和车辆条件下,可以优化能耗。所开发的协调能量管理算法在模拟条件下大约减少了14%的能量使用。结果表明,合理管理新风门和再循环门的开闭,比风机和相应的空气质量流量对降低能耗有更大的作用。

Dincer[27]提出了一种新型的便携式制冷系统,可以在60秒内实现车舱的冷却,而且还建立了一个三维传热传质模型,并将其应用于该冷却系统的性能评价。新型冷却系统由一个容积为1.0升的绝缘容器构成,该容器充满压缩液体空气,应用时需要对后排气系统进行简单改造。研究表明该冷却系统能够在容器压力为5.0bar和9.0bar的情况下,将车辆温度分别降低12.0℃和15.2℃。

Lahimer[28]等评估了太阳能反射罩(SRC)在降低温度和燃油消耗方面的潜力。测试了四种浸泡温度情况,情况一:同时使用两辆相同的汽车(内部太阳反射膜(SRF)与标准车辆);情况二:在不同时间使用同一辆汽车(带/不带SRC);情况三:同时使用两辆相同的汽车(SRC与内部SRF);情况四:同时使用两辆相同的汽车(带/无SRC)。在浸泡和冷却试验期间,用HD32.3A监测车内参数,以评估车内空气温度的降低和乘客的热舒适性。研究表明,在车窗玻璃和车顶上覆盖铝盖(情况二)是最有效的方法,因为它显著降低了驾驶室空气温度(17.7℃)。在情况二的冷却试验中,使用SRC的驾驶室在第7分钟达到热舒适度水平,而基标准车辆在第14分钟才达到热舒适度。所以采用SRC覆盖整个车厢可以显著降低停车时的车厢温度,为其他被动式温控方式提供了一个可行的基准。

Rugh[29]等人使用太阳反射玻璃改善太阳光谱近红外(NIR)部分的反射,并使用太阳反射涂料增加不透明车辆表面的近红外反射,同时保持光谱可见部分的所需颜色。这两种方法与太阳能通风机结合,通过降低车室内空气及表面的温度来减少燃料的使用,从而使空调负荷最小化。他们的研究结果显示,太阳能反射玻璃(所有位置)、太阳能通风机和太阳能反射涂料的组合使得空气温度降低了12℃。在没有太阳能通风机的情况下,将太阳能反射玻璃(所有位置)和太阳能反射涂料结合在一起,车辆内部温度仍然显著降低,空气温度降低了9.7℃。当作者将太阳能反射涂料和太阳能反射玻璃(仅挡风玻璃和后窗玻璃)组合在一起时,平均空气温度降低了7.7℃。此外,太阳能反射玻璃(所有位置)、太阳能通风机和太阳能反射涂料的组合可以使得空调负载减少30%以上,根据他们的模拟,热负载减少30%会使得用于空调的燃料减少26%。他们还单独测试了太阳能通风系统,该系统由六个1.7W的风扇组成,送风量为0.077kg/s。在汽车停放时,鼓风机系统可以通过车顶排出热空气或吸入冷空气。然而,在将空气从车辆中抽出时,由于内部空气流动造成的对流热损失,使得车室内空气温度只降低了5.6℃。此外,他们在车顶上测试了太阳反射,结果表明,车顶温度降低了6.7℃,车室内温度没有明显变化。最后,他们得出结论,太阳反射玻璃和太阳反射涂料导致机舱空气和表面温度显著降低,从而导致机舱热负荷和燃油使用量减少。

Al Kayiem[30]等人研究了遮阳帘和不同窗户结构(开闭)对停车车厢内热积累和分布的影响。实验和CFD模拟结果表明,仪表板和后挡风玻璃的自然对流换热导致了机舱顶部出现高温区。前车窗打开20 mm导致前气隙减小20%,而前遮阳板使仪表板表面温度降低26%,使座舱空气温度降低27%。

Rugh和Farrington[31]评估了座舱在热浸期间使用遮光窗帘、改进的反射遮光窗帘、改进的黑色遮光窗帘以及普通反射遮光窗帘(应用于挡风玻璃和后窗玻璃的后面)的影响。应用于所有车窗上的改进反射式车窗遮阳板使得空气温度降低了最大可能降低值的20%,使上仪表板温度降低了43%。另一方面,使用改进的黑色遮光窗帘则使得座舱平均空气温度高于基准车辆的平均温度。他们把空气温度的升高归因于黑色窗帘的高温而导致的空气的热对流,尽管窗帘阻挡了辐射的传播。然而,在挡风玻璃和后挡风玻璃后面使用普通遮光窗帘,可将空气温度降低4℃,仪表板温度降低25℃,座椅温度降低5℃,而挡风玻璃的温度则增加8℃。他们得出的结论是,在夏季驻车期间,用窗帘代替太阳能反射玻璃来降低太阳能负荷是比较合适的。他们还认为可切换的漫反射玻璃对于减轻车舱温度可能是一种非常有前途的技术。

Jasni和Nasir[32]在实验上比较了被动式方法,以确定在降低汽车内部温度方面技术上最可行的被动方法,主要是:遮阳板、太阳能通风机和车窗色调。当整个汽车的每个车窗都安装遮阳板时,后座舱空气的最高温度降低了2.3℃,而当座舱的每个侧窗都安装太阳能通风机时,座舱空气的平均最高温度降低了3.3℃。此外,当机舱在每个窗户上安装有太阳反射膜(色调)时,机舱空气的平均最高温度降低为5℃。作者认为,车窗色调是降低车内温度的最佳途径。

上述被动式温控方式分别从车窗玻璃特性、采用相变材料(PCM)、采用太阳能反射罩、采用太阳能遮光窗帘以及采用能量协调管理系统等方面进行了试验研究,结果表明采用相变材料(PCM)、采用太阳能反射罩、采用太阳能遮光窗帘等都可以改善车室环境温度,但采用相变材料(PCM)效果更佳,而且通过与通风系统结合可以达到一个更舒适的车室环境。另外,采用能量协调管理系统可有效降低汽车空调能耗。

2.2.3 局部冷却增加乘坐舒适性

局部冷却的概念始于办公楼,研究发现当针对人体上半身进行局部冷却时,可以实现实质性的节能[33-35]。事实上,这种局部降温的概念可以用来提高乘客的舒适性。Zhang[33]等指出提供局部冷却是实现热舒适性的一个重要方面,特别是冷却乘客的后背,因为后背是对冷却非常敏感的身体部位之一。此外,Corter[36]指出在确定人体整体热舒适性评估的平均皮膚体温时,背部温度系数(28%)要高于胸部温度系数(8%)。Itani[34]等人还利用相变材料(PCM)研究了冷却背心对躯干部分的影响,结果表明,将PCM冷却背心置于身体躯干部分可使整体热舒适度提高94%。

为了提高乘客的舒适性,Hatoum[37]等人研究开发了一种采用座椅内置热管的汽车座椅后冷系统。热管系统利用乘客背部与车厢空气之间的温差,排出人体热量,增强舒适性。并利用恒温控制模式的人体模型对所建立的座椅热管模型进行了实验验证,计算结果与实测值吻合较好。将验证后的热管与生物热模型相结合,预测了座椅后段皮肤温度和整体热舒适性,并与无热管系统的传统座椅进行了比较。热管能使皮肤温度降低1℃并使身体整体热舒适度提高30%。此外,还进行了参数研究,以确定确保乘客热舒适的最佳热管数量。

局部冷却方式适用于夏季室外环境温度不是很高的地区,如果夏季环境温度过高,致使车室内环境急剧增加,即使采用局部冷却,人体还是无法适应较高的车室温度。

2.2.4 主被动结合式

Jeffers[38]等人讨论了红外反射(IRR)挡风玻璃与15分钟JIT预通风(主动方式)的结合。结果表明,二者的结合使得车室温度降低了9.9℃。单独测试时,IRR挡风玻璃的使得车室温度降低了4℃,JIT预通风使得车室温度降低了5.8℃。利用该方式虽然能够达到了一定的降温效果,但对于实际应用不建议采用此二者相结合的方式,原因是此方式需要在进入车室之前进行15min的预通风,在某些情况下会带来极大不便。

3 总结

在科学技术飞速发展的现代社会,人们对夏季驻车车室温控技术的研究也在持续发展当中,随着化石能源逐渐消耗和利用,可再生能源在未来发展中发挥着举足轻重的作用,所以未来可再生能源在车室温度控制和减少化石能源消耗等方面有着非常广阔的应用前景。对于车室温度控制,现阶段的发展方向主要集中在如何提高热舒适性和减少空调能耗,将二者有机融合将是未来研究的重点。通过对现有温控技术的总结,被动式温控技术由于它能带来的显著降温效果而被广泛利用,同时对于可再生太阳能在汽车空调系统中的应用也在发展,主要技术点在于太阳能电池板与空调系统匹配和提高利用效率等方面。对于太阳能通风系统,除了在充放电控制的研究外,还可以从智能调节风扇转速和智能警报防止偷盗方面加以巩固。

参考文献:

[1]Arici O,Yang S L,Huang D,et al. Computer model for automobile climate control system simulation and application[J].International Journal of Thermodynamics,1999, 2(02):59-68.

[2]Dadour I R,Almanjahie I,Fowkes N D,et al.Temperature variations in a parked vehicle[J].Forensic science international,2011,207(1-3):205-211.

[3]Park S.A Comprehensive Thermal Management System Model for Hybrid Electric Vehicles[D].2011.

[4]Quadri Z,Jose J.Computational analysis of thermal distribution within passenger car cabin[J].Irdindia,2013,2(02):119-125.

[5]Saidur R,Masjuki H H,Hasanuzzaman M.Perfromance of an improved solar car ventilator[J].International Journal of Mechanical and Materials Engineering,2009,4(01):24-34.

[6]Sanaye S,Dehghandokht M.Thermal modeling for predication of automobile cabin air temperature[J].International Journal of Automotive Engineering,2011,1(03):152-164.

[7]Grundstein A,Meentemeyer V,Dowd J.Maximum vehicle cabin temperatures under different meteorological conditions[J]. International journal of biometeorology,2009,53(03):255-261.

[8]Rugh J,Hovland V. National and world fuel savings and CO2 emission reductions by increasing vehicle air conditioning COP[C].Proceedings from the 2003 Alternate Refrigerant Systems Symposium in Phoenix,AZ.2003.

[9]姚燦,程方圆,陈博伟等.基于空气放大器的降温装置[J].中国科技信息,2019(07):83-85.

[10]Null J.Hyperthermia deaths of children in vehicles[J].Department of Geosciences.San Francisco State University-2010,2009.

[11]Mezrhab A,Bouzidi M.Computation of thermal comfort inside a passenger car compartment[J].Applied Thermal Engineering, 2006,26(14-15):1697-1704.

[12]李玲,赖序年,吴超.基于太阳能的车载温度控制系统开发[J].上海汽车,2012(02):30-33.

[13]韩英斌,宋其江,叶欣磊,于文瀚,张泽冰,郁博尧.基于太阳能的汽车驻车空调系统设计[J].科学技术创新,2019(20):135-138.

[14]孙学军,苏志军,丁国良,陈芝久.轿车空调车室空气流场数值模拟[J].上海交通大学学报,1996(02):19-22.

[15]刘佳霓,胡灿,胡云鹏.夏季露天驻车闷晒下的轿车客舱温度场影响因素研究[J].制冷与空调,2016,16(12):38-43.

[16]Fazelpour F,Vafaeipour M,Rahbari O,et al.Intelligent optimization to integrate a plug-in hybrid electric vehicle smart parking lot with renewable energy resources and enhance grid characteristics[J].Energy Conversion and Management, 2014(77):250-261.

[17]Daut I,Adzrie M,Irwanto M,et al.Solar powered air conditioning system[J].Energy Procedia,2013(36):444-453.

[18]Porumb R,Porumb B,B?lan M.Baseline evaluation of potential to use solar radiation in air conditioning applications[J].Energy Procedia,2016(85):442-451.

[19]Pan H,Qi L,Zhang X,et al.A portable renewable solar energy-powered cooling system based on wireless power transfer for a vehicle cabin[J].Applied energy,2017(195): 334-343.

[20]Kolhe M,Adhikari S K,Muneer T.Parked electric car's cabin heat management using photovoltaic powered ventilation system[J].Applied Energy,2019(233):403-411.

[21]Basar M F,Musa M,Faizal M Y,et al.Alternative way in reducing car cabin temperature using portable car cooling system (Car-Cool)[J].International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering,2013,3(03):140-143.

[22]Yan Y A,Tseng C Y,Leong J C.Feasibility of solar powered cooling device for electric car[J].Energy Procedia,2012(14): 887-892.

[23]Vishweshwara S C,Dhali J M A.Study of excessive cabin temperatures of the car parked in Oman and its mitigation[J]. Int J Multidiscip Sci Eng,2013,4(09):18-22.

[24]NEAC?U C,IVANESCU M,TABACU I.The influence of the glass material on the car passengers thermal comfort[J].2009.

[25]Purusothaman M,Valarmathi T N,Mohammad S K D. Computational fluid dynamic analysis of enhancing passenger cabin comfort using PCM[C].IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.IOP Publishing,2016,149(01):012197.

[26]Khayyam H,Kouzani A Z,Hu E J,et al.Coordinated energy management of vehicle air conditioning system[J].Applied thermal engineering,2011,31(05):750-764.

[27]Al-Zareer M,Dincer I,Rosen M A.Development and analysis of a portable compressed liquid air cooling system for fast vehicle cabin cooling[J].International Journal of Refrigeration,2017(84):117-127.

[28]Lahimer A A,Alghoul M A,Sopian K,et al.Potential of solar reflective cover on regulating the car cabin conditions and fuel consumption[J].Applied thermal engineering,2018(143): 59-71.

[29]Rugh J P,Chaney L,Lustbader J,et al.Reduction in vehicle temperatures and fuel use from cabin ventilation,solar-reflective paint,and a new solar-reflective glazing[R].SAE Technical Paper,2007.

[30]Al-Kayiem H H,Sidik M F B M,Munusammy Y R A L.Study on the thermal accumulation and distribution inside a parked car cabin[J].American Journal of Applied Sciences,2010,7(06): 784-789.

[31]Rugh J,Farrington R.Vehicle ancillary load reduction project close-out report:an overview of the task and a compilation of the research results[R].National Renewable Energy Lab.(NREL),Golden,CO (United States),2008.

[32]Jasni M A,Nasir F M.Experimental comparison study of the passive methods in reducing car cabin interior temperature[C].Malaysia:International Conference on Mechanical,Automobile and Robotics Engineering (ICMAR) Penang.2012:229-233.

[33]Zhang H,Arens E,Huizenga C,et al.Thermal sensation and comfort models for non-uniform and transient environments, part III:Whole-body sensation and comfort[J].Building and Environment,2010,45(02):399-410.

[34]Itani M,Ouahrani D,Ghaddar N,et al.The effect of PCM placement on torso cooling vest for an active human in hot environment[J].Building and Environment,2016(107):29-42.

[35]Hweij W A,Ghaddar N,Ghali K,et al. Optimized performance of displacement ventilation aided with chair fans for comfort and indoor air quality[J].Energy and Buildings,2016

(127):907-919.

[36]Cotter J D,Taylor N A S.The distribution of cutaneous sudomotor and alliesthesial thermosensitivity in mildly heat‐stressed humans:an open‐loop approach[J].The Journal of physiology,2005,565(01):335-345.

[37]Hatoum O,Ghaddar N,Ghali K,et al.Experimental and numerical study of back-cooling car-seat system using embedded heat pipes to improve passengers comfort[J].Energy Conversion and Management,2017(144):123-131.

[38]Jeffers M A,Chaney L,Rugh J P.Climate control load reduction strategies for electric drive vehicles in warm weather[R].National Renewable Energy Lab.(NREL),Golden,CO (United States),2015.

本文得到“天津理工大學市级大学生创新创业训练计划资助项目”编号201810060079 的资助。